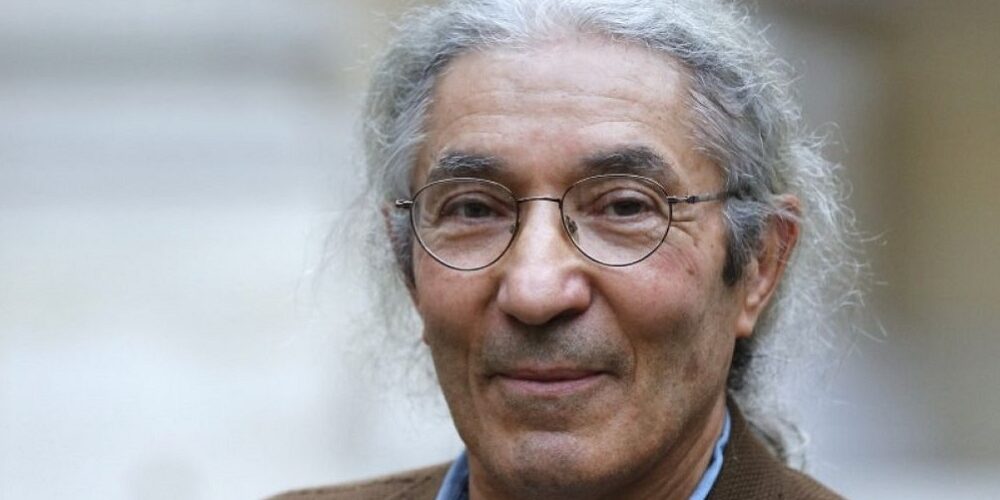

Boualem Sansal est un écrivain franco-algérien né le 15 octobre 1949 à Theniet El Had, un petit village des monts de l’Ouarsenis en Algérie. Issu d’une famille dont la mère a reçu une éducation « à la française », il suit une formation d’ingénieur à l’École nationale polytechnique d’Alger et obtient un doctorat en économie.

Après avoir occupé divers postes, notamment comme enseignant et chef d’entreprise, il devient haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie algérien. Il commence à écrire en 1997, encouragé par son ami Rachid Mimouni, alors que l’Algérie est en pleine guerre civile. Son premier roman, « Le serment des barbares » (1999), reçoit le prix du Premier Roman et le prix Tropiques.

En 2003, il est limogé de son poste au ministère en raison de ses écrits critiques envers le pouvoir algérien, notamment concernant l’arabisation de l’enseignement. Malgré les menaces et la censure de certaines de ses œuvres en Algérie, il choisit de continuer à vivre dans son pays, à Boumerdès, près d’Alger.

Son œuvre, principalement publiée en France, lui a valu de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix du roman de l’Académie française en 2015 pour « 2084 – La fin du monde ». Écrivain engagé, il est connu pour ses positions critiques envers l’islamisme et ses réflexions sur la société algérienne post-coloniale.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le village de l’Allemand ou Le journal des frères Schiller (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En France, Rachel et Malrich Schiller mènent des vies radicalement différentes : l’aîné est un cadre supérieur accompli, le cadet traîne dans sa cité de banlieue. Nés d’un père allemand et d’une mère algérienne, ils apprennent en 1994 que leurs parents ont été égorgés lors d’un raid du GIA dans leur village près de Sétif. En se rendant sur place, Rachel met la main sur le livret militaire de son père et découvre l’effroyable vérité : Hans Schiller, ce moudjahid respecté de tous, était un ancien officier SS impliqué dans l’extermination des Juifs.

Bouleversé, Rachel entame un périple à travers l’Europe sur les traces de son père. Il consigne dans un journal sa quête éperdue de sens, sa culpabilité dévorante, jusqu’à son suicide. Son jeune frère Malrich hérite alors de ce journal. Sa lecture l’amène à une prise de conscience brutale des similitudes entre le nazisme et l’islamisme radical qui prospère dans son quartier.

Autour du livre

La structure narrative du « Village de l’Allemand » repose sur un dispositif original : l’alternance de deux journaux intimes écrits par les frères Schiller. Cette double voix permet de saisir la même tragédie à travers deux sensibilités radicalement opposées. Rachel, l’aîné cultivé, s’exprime dans une langue soignée et académique, tandis que Malrich, le cadet des cités, utilise un langage plus familier, teinté d’argot. Cette dualité stylistique reflète avec justesse la fracture sociale qui sépare les deux frères.

Inspiré d’un fait authentique – la présence d’un ex-nazi dans un village algérien remarquable par sa propreté et son ordre – « Le village de l’Allemand » établit des liens saisissants entre trois périodes historiques. La Shoah, sujet tabou en Algérie, les massacres perpétrés par le GIA dans les années 1990, et la montée de l’islamisme dans les banlieues françaises s’entrelacent dans une réflexion sur les mécanismes du totalitarisme. La question centrale – « Sommes-nous comptables des crimes de nos pères ? » – traverse le texte comme un fil rouge.

Publié en 2008, le livre de Boualem Sansal suscite immédiatement la controverse. Interdit en Algérie pour son parallèle entre nazisme et islamisme, il reçoit en France le Grand Prix RTL-Lire et le Grand Prix SGDL du roman. Les attentats de janvier 2015 donnent une résonance particulière à ce texte prémonitoire qui dénonce la radicalisation dans les cités : « À ce train, parce que nos parents sont trop pieux et nos gamins trop naïfs, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. »

Ancien haut fonctionnaire limogé en 2003 pour ses positions critiques sur l’islamisation de l’Algérie, Sansal fait preuve d’un courage remarquable en continuant à vivre dans son pays malgré les pressions. Sa mise en scène de la Shoah à travers le regard d’un jeune Arabe marque une première dans la littérature maghrébine. L’hommage rendu à Primo Levi, dont le témoignage « Si c’est un homme » occupe une place centrale dans le récit, inscrit « Le village de l’Allemand » dans la lignée des grands textes sur la mémoire et la transmission.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

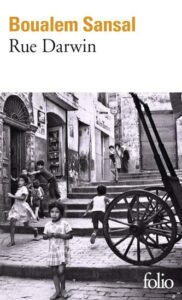

2. Rue Darwin (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Paris, dans une chambre d’hôpital, Yazid veille sa mère mourante. Ses frères et sœurs, dispersés aux quatre coins du monde, l’ont rejoint pour ces derniers instants. Avant de s’éteindre, elle murmure : « Va, retourne à la rue Darwin ». Cette phrase énigmatique pousse Yazid, le seul de la fratrie resté en Algérie, à revenir sur les lieux de son enfance, dans le quartier Belcourt d’Alger.

Son retour le propulse dans les années 1950, au cœur d’une étrange demeure où règne Djéda, sa grand-mère. Cette matriarche redoutable a construit un empire sur un florissant réseau de prostitution. Dans sa maison qui communique avec son plus lucratif bordel, elle héberge de nombreux enfants aux liens familiaux flous. À huit ans, Yazid quitte brutalement ce monde interlope pour une modeste existence rue Darwin. Entre ces deux vies s’entremêlent les fils d’une énigme : celle de sa véritable identité.

Autour du livre

Publié en 2011 chez Gallimard, « Rue Darwin » s’inscrit dans la lignée des textes semi-autobiographiques de Boualem Sansal. Cette œuvre, qui lui a valu le Prix du Roman Arabe 2012, marque une rupture dans sa production littéraire par son caractère profondément intime. Le décès de sa mère, survenu trois mois avant l’écriture, semble avoir déclenché ce besoin de revenir sur ses origines.

La dimension politique s’y entrelace subtilement à la quête identitaire. Les positions tranchées sur l’islam et ses imams placent l’écrivain dans une situation périlleuse : il subit la censure mais persiste à vivre en Algérie, refusant l’exil contrairement à de nombreux intellectuels. Cette obstination résonne avec le choix de Yazid, seul de sa fratrie à demeurer au pays. Dans un entretien accordé à L’Express en août 2011, Sansal affirme : « La religion me paraît très dangereuse par son côté brutal, totalitaire. L’islam est devenu une loi terrifiante, qui n’édicte que des interdits, bannit le doute, et dont les zélateurs sont de plus en plus violents. »

Les figures féminines dominent le récit, notamment celle de Djéda qui évoque les matriarches des grandes sagas familiales. Sansal multiplie les temporalités et les points de vue, une mosaïque où la vérité se dévoile progressivement. Les dernières pages livrent enfin les clés de l’énigme, à l’image de cette phrase emblématique : « C’est peut-être une loi essentielle de la vie qui veut que l’homme efface son histoire première et la reconstitue de mémoire comme un puzzle impossible. »

Les échos avec Albert Camus se manifestent à travers le quartier Belcourt, où l’auteur de « L’Étranger » passa son enfance. Cette filiation s’accompagne d’une réflexion lucide sur l’évolution de l’Algérie post-coloniale : la corruption endémique, la montée du fanatisme religieux, l’exode des élites. Le texte oscille constamment entre rage et tendresse, humour grinçant et mélancolie poignante. Une fresque à la fois intime et collective de cinquante ans d’histoire algérienne.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

3. 2084 – La fin du monde (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2084, l’Abistan règne sur un monde ravagé par les guerres saintes. Cette théocratie totale impose à ses habitants la vénération de Yölah et de son prophète Abi. Les citoyens, soumis à neuf prières quotidiennes, vivent dans l’ignorance et l’amnésie collective. Leur langue même, l’abilang, a été simplifiée pour empêcher toute pensée complexe.

Ati, un modeste fonctionnaire, sort du sanatorium où il a passé deux ans à soigner sa tuberculose. Durant son isolement, des doutes ont germé dans son esprit. De retour dans la capitale Qodsabad, il rencontre Koa qui partage ses questionnements. Avec ce dernier, il se lance dans une recherche périlleuse : existe-t-il d’autres pays au-delà des frontières ? D’autres façons de vivre ? La découverte d’un mystérieux village ancien pourrait bien ébranler les certitudes du régime.

Autour du livre

La parution de « 2084 » en août 2015 coïncide avec une période de tensions extrêmes en France, notamment les attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan en novembre. Cette synchronicité accidentelle confère au texte une résonance particulière qui transcende sa dimension fictionnelle. Le Grand Prix du Roman de l’Académie française ainsi que le Prix du meilleur livre de l’année 2015 par le magazine Lire viennent couronner cette œuvre qui divise pourtant la critique.

L’hommage assumé à « 1984 » d’Orwell ne se limite pas à une simple transposition temporelle. Les références au chef-d’œuvre britannique parsèment le texte, du « Big Eye » qui devient « Bigaye » jusqu’à l’utilisation d’une langue simplifiée rappelant la novlangue orwellienne. Cette filiation revendiquée permet à Sansal de déplacer la critique du totalitarisme technologique vers celle du fanatisme religieux.

La narration suit une progression qui épouse les doutes grandissants d’Ati. La première partie, dense en descriptions du système abistanais, laisse progressivement place à une quête plus personnelle. L’absence quasi-totale des femmes dans le récit frappe : elles n’apparaissent que comme silhouettes voilées ou à travers le mot « veuve », seule définition qui leur est accordée par rapport à l’homme.

La réception critique révèle une fracture nette : certains saluent la puissance de la démonstration quand d’autres déplorent un didactisme qui nuit à l’incarnation des personnages. Le choix d’une écriture parfois alambiquée, qui mime la complexité bureaucratique du système décrit, constitue soit une force soit une faiblesse selon les lecteurs. Le texte suscite des débats passionnés sur sa portée politique, notamment dans le contexte de montée des extrémismes religieux.

Censuré en Algérie où vit toujours l’auteur, « 2084 » s’inscrit dans la continuité du combat de Sansal contre l’obscurantisme, déjà présent dans « Le village de l’allemand ». Cette persévérance dans la dénonciation, malgré les risques personnels encourus, ajoute une dimension supplémentaire à la lecture de ce texte qui oscille entre pamphlet politique et fable philosophique.

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

4. Harraga (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie du début des années 2000, Lamia, une pédiatre de trente-cinq ans, mène une existence solitaire dans une vaste demeure héritée de ses parents sur les hauteurs d’Alger. Cette femme indépendante refuse les conventions d’une société qui étouffe sous le poids des traditions et de l’islamisme.

Son quotidien bascule le jour où Chérifa, une adolescente de seize ans enceinte, frappe à sa porte. Cette jeune fille insouciante et rebelle prétend avoir été envoyée par Sofiane, le frère disparu de Lamia, parti comme tant d’autres tenter sa chance en Europe.

Entre les deux femmes se noue une relation complexe, faite de disputes et de réconciliations. Lamia tente d’initier sa protégée à la culture, seule arme contre l’obscurantisme ambiant. Mais Chérifa, imperméable à toute instruction, multiplie les fugues jusqu’à sa disparition définitive. Bouleversée, Lamia part à sa recherche dans les rues d’une Alger gangrénée par la corruption et l’incompétence administrative.

Autour du livre

Ce récit s’inscrit dans l’Algérie des années 2000, où la montée de l’islamisme radical étouffe toute forme de liberté, en particulier celle des femmes. À travers le quotidien de Lamia dans sa demeure de la Rampe Valée, se dessine le portrait d’une société sclérosée par la corruption, l’incompétence des dirigeants et le poids des traditions. Le titre « Harraga », qui signifie « brûleurs de route », fait référence à ces jeunes Algériens qui tentent d’émigrer clandestinement vers l’Europe, prêts à risquer leur vie pour échapper à un pays sans perspectives.

Les relations entre les personnages féminins constituent le cœur battant du texte. La solidarité qui unit Lamia et Chérifa transcende leurs différences sociales et générationnelles. Cette amitié improbable entre une intellectuelle désabusée et une adolescente rebelle illustre la complexité des rapports humains dans une société qui bride les femmes. Le contraste entre leurs personnalités – Lamia la rationnelle face à Chérifa l’instinctive – crée une tension narrative qui ne cesse de s’intensifier.

La vieille maison héritée des parents de Lamia occupe une place centrale, telle une métaphore de l’Algérie elle-même. Ses fantômes et ses secrets évoquent l’histoire tourmentée du pays, tandis que sa lente dégradation reflète le délitement des institutions. La description d’Alger alterne entre beauté fulgurante et décrépitude : « Quand Alger est belle, elle l’est soudainement. Elle prend son monde à contre-pied […] On la croit à l’agonie ou morte dans la saleté, enterrée dans la poussière, et hop, elle jaillit dans la lumière. »

Boualem Sansal manie l’humour noir et la satire sociale avec une efficacité redoutable. Son regard acéré sur la société algérienne n’épargne personne : islamistes, politiciens corrompus, bureaucrates incompétents. Pourtant, derrière cette causticité perce un profond attachement au pays. La fin du récit, qui voit la naissance de l’enfant de Chérifa dans un couvent chrétien, suggère la possibilité d’une coexistence entre tradition et modernité, entre foi et liberté.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

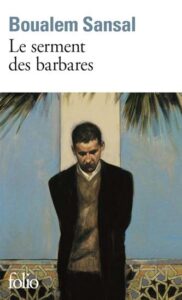

5. Le serment des barbares (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie des années 1990, à Rouiba, une ville proche d’Alger, deux hommes sont retrouvés assassinés : Si Moh, un puissant mafieux, et Abdallah Bakour, un ancien ouvrier agricole revenu au pays après trente ans passés en France. L’inspecteur Larbi, un policier berbère à quelques mois de la retraite, se voit confier l’enquête sur ces meurtres qui semblent sans rapport.

Entre la corruption généralisée et la montée de l’islamisme, le vieil inspecteur navigue dans un pays en pleine guerre civile. Ses investigations le mènent jusqu’au cimetière chrétien de la ville, où d’étranges allées et venues attirent son attention. Malgré les pressions de sa hiérarchie qui souhaite attribuer les meurtres au FIS (Front islamique du salut), Larbi s’obstine à chercher la vérité.

Autour du livre

Premier roman de Boualem Sansal, « Le serment des barbares » dépeint avec une lucidité implacable l’Algérie des années 1990, un pays meurtri par la guerre civile et pris en étau entre l’intégrisme religieux et un pouvoir corrompu. La trame policière, qui ne constitue qu’une infime partie du texte, sert de fil conducteur pour ausculter les maux d’une société en décomposition : hôpitaux délabrés, secteur du bâtiment gangrené par la mafia, système éducatif exsangue, condition féminine catastrophique.

Cette charge virulente contre les dérives de l’Algérie post-coloniale est sublimée par une écriture tranchante et poétique à la fois, où les phrases s’enchaînent dans un flot tumultueux parfois difficile à suivre. Certains critiques évoquent une densité excessive du style, quand d’autres y voient une jubilation dans la description des horreurs, comme pour mieux les tenir à distance. La colère et le désenchantement transparaissent dans chaque page, portés par un vocabulaire d’une précision chirurgicale.

Couronné du Prix du Premier Roman et du Prix Tropiques en 1999, « Le serment des barbares » propulse Sansal parmi les voix majeures de la littérature algérienne francophone. Ingénieur de formation, il s’est mis à l’écriture tardivement, bouleversé par la montée du FIS (Front islamique du salut) et les années de plomb qui ont suivi. Le livre reste aujourd’hui censuré en Algérie, où Sansal vit reclus dans sa maison de Boumerdès sur la côte algérienne.

Ce réquisitoire sans concession contre les maux de l’Algérie contemporaine s’inscrit dans la lignée des romans de Yasmina Khadra, bien que ce dernier adopte un style plus épuré et un message plus optimiste. Dans une interview accordée à Anne Sinclair sur Europe 1, Sansal confirme sa position d’écrivain engagé en qualifiant l’islamisme de « totalitarisme du XXIe siècle ».

Aux éditions FOLIO ; 464 pages.

6. Le train d’Erlingen ou La métamorphose de Dieu (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville allemande imaginaire du nom d’Erlingen, Ute von Ebert, héritière d’un puissant empire industriel, écrit des lettres à sa fille Hannah qui vit à Londres. La ville d’Erlingen se trouve assiégée par des envahisseurs mystérieux, surnommés « les Serviteurs », qui veulent imposer leur dieu comme loi unique. Les habitants attendent avec fébrilité l’arrivée d’un train censé les évacuer, mais celui-ci ne vient jamais.

Cette première trame narrative se double d’une seconde histoire : celle d’Elisabeth Potier, professeure d’histoire à la retraite qui enseignait dans une banlieue difficile de Paris. Après avoir été agressée lors d’une manifestation de soutien aux victimes des attentats du Bataclan en 2015, elle sombre dans le coma. À son réveil, elle se met à écrire sous l’identité d’Ute von Ebert, mêlant ainsi les deux récits.

Autour du livre

Dans la lignée de son précédent livre « 2084 », Boualem Sansal poursuit sa réflexion sur l’emprise croissante de l’extrémisme religieux dans les sociétés démocratiques. L’ombre kafkaïenne plane sur ce texte qui emprunte à « La Métamorphose » son questionnement existentiel : « sous quelle forme sommes-nous vraiment nous-mêmes et qui est ce ‘nous’ qui se métamorphose à tout bout de champ ? ». Les références littéraires ne s’arrêtent pas là : « Le Désert des Tartares » de Buzzati irrigue la trame à travers le motif de l’ennemi invisible qui menace sans jamais se montrer.

La construction du texte se révèle particulièrement audacieuse dans sa manière d’entrelacer deux histoires en miroir. Les lettres d’Ute von Ebert à sa fille constituent la première partie, tandis que la seconde dévoile la genèse de cette correspondance dans l’esprit tourmenté d’Elisabeth Potier. Cette architecture complexe sert admirablement le propos : la métamorphose s’opère tant dans la forme que dans le fond.

Les thématiques s’imbriquent avec brio : l’histoire des migrations allemandes vers l’Amérique au XIXe siècle fait écho aux questionnements contemporains sur l’immigration. Sansal établit aussi des parallèles saisissants entre différentes formes de totalitarisme à travers l’Histoire. La référence au mystérieux « Traité des trois imposteurs », ouvrage subversif sur les fondateurs des trois grandes religions monothéistes, ajoute une dimension philosophique à cette méditation sur la nature du fanatisme religieux.

Le texte s’inscrit dans un contexte bien précis : celui des attentats de 2015 à Paris. Cette actualité tragique innerve tout le récit sans jamais tomber dans le pamphlet simpliste. Le basculement d’Elisabeth Potier dans une identité fictive après son agression symbolise la désorientation d’une société confrontée à ses propres contradictions.

La dimension allégorique se manifeste jusque dans le choix d’Erlingen, ville imaginaire qui incarne toutes les cités menacées par l’obscurantisme. Le train salvateur qui n’arrive jamais rappelle les évacuations tragiques de l’Histoire, tout en symbolisant l’attentisme des démocraties face aux périls qui les guettent.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

7. Vivre – Le compte à rebours (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Paris, un professeur de mathématiques, Paolo, reçoit un message qui va bouleverser sa vie : la Terre disparaîtra dans exactement 780 jours. Cette révélation lui parvient en songe, transmise par une intelligence extraterrestre. D’autres humains triés sur le volet, les « Appelés », partagent ce secret qui les dépasse.

Leur tâche s’annonce monumentale : désigner la moitié des habitants de la Terre qui embarqueront vers une autre planète. Paolo et ses compagnons doivent établir des critères de sélection tout en déjouant les manœuvres des puissants qui voudront prendre le contrôle de l’opération. Une course contre la montre s’engage pour sauver une partie de l’humanité sans répéter les erreurs qui ont conduit à sa perte.

Autour du livre

L’ingénieur algérien devenu écrivain poursuit son incursion dans la littérature d’anticipation après « 2084. La fin du monde », couronné par le Grand Prix du roman de l’Académie française en 2015. Dans « Vivre », la catastrophe imminente sert de prétexte à une vaste entreprise de démolition des travers de notre époque. Boualem Sansal décoche ses flèches contre une multitude de cibles : les wokistes qui « adorent se battre la coulpe devant leur miroir et se gargariser l’arrière-bouche avec de l’eau croupie pour mieux se vomir », l’université « où se conçoivent les révolutions et les misères futures », l’école « étranglée » par son ministère, ou encore les médias qui « s’emballent » pendant que les scientifiques « multiplient les explications ».

Cette science-fiction teintée d’humour noir rappelle les œuvres de Jacques Spitz et René Barjavel, tout en faisant écho au monolithe mystérieux d’Arthur C. Clarke dans « 2001, l’Odyssée de l’espace ». La dimension pamphlétaire du texte s’inscrit dans la lignée voltairienne, mais sans le mépris et la haine caractéristiques du philosophe des Lumières. L’écriture alerte et incisive de Boualem Sansal transforme cette apocalypse annoncée en une critique acerbe de nos sociétés. Publié chez Gallimard dans la prestigieuse Collection Blanche, « Vivre » est son dixième roman.

Aux éditions GALLIMARD ; 240 pages.