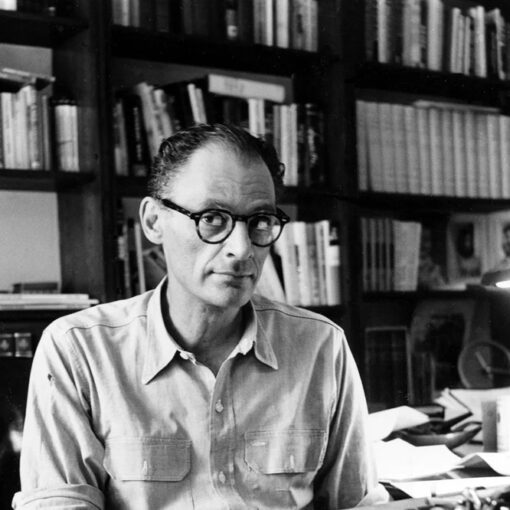

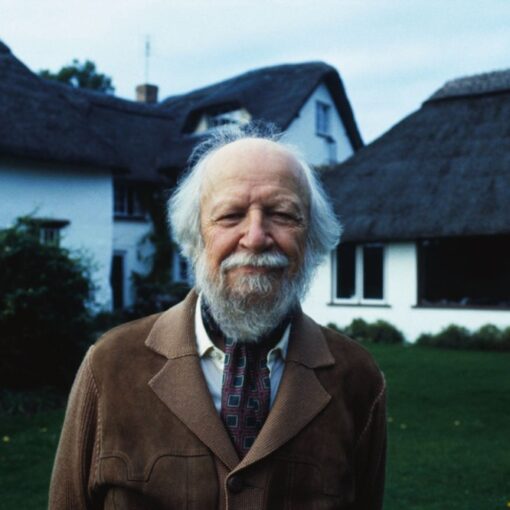

Blaise Cendrars, né Frédéric-Louis Sauser le 1er septembre 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse, est une figure majeure de la littérature du XXe siècle. Issu d’une famille bourgeoise désunie, il quitte la Suisse à 17 ans pour voyager en Russie, où il découvre sa vocation littéraire.

En 1912, il adopte le pseudonyme de Blaise Cendrars, en référence à la braise et aux cendres du phénix renaissant, et publie son premier poème majeur « Les Pâques à New York ». L’année suivante, il crée « La Prose du Transsibérien », œuvre révolutionnaire mêlant texte et art visuel avec Sonia Delaunay.

Au début de la Première Guerre mondiale, il s’engage dans la Légion étrangère et perd son bras droit en 1915. Cette expérience marquera profondément son œuvre. Naturalisé français en 1916, il se lance dans diverses aventures, notamment le cinéma et le journalisme.

Dans les années 1920, il publie son roman à succès « L’or » (1925) et devient un écrivain reconnu. Grand voyageur, il est particulièrement marqué par ses séjours au Brésil. Dans les années 1940, il écrit une importante tétralogie autobiographique comprenant « L’homme foudroyé » (1945) et « La main coupée » (1946).

Cendrars meurt le 21 janvier 1961 à Paris, laissant une œuvre marquée par le voyage, l’aventure et la modernité. Son écriture, mêlant réel et imaginaire, a profondément influencé la littérature moderne. Il est reconnu comme un des écrivains les plus originaux de son époque, ayant su capturer l’esprit d’un siècle en pleine mutation.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Moravagine (roman, 1926)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1900, Raymond, un jeune psychiatre fraîchement diplômé, prend son premier poste au sanatorium de Waldensee, près de Berne. Il y rencontre un patient du nom de Moravagine, le dernier descendant d’une lignée aristocratique d’Europe de l’Est. Cet homme dangereux, interné pour homicide, exerce sur le médecin une attirance irrésistible.

Raymond décide alors de faire évader Moravagine. Ensemble, ils se lancent dans une odyssée furieuse à travers le monde. De la Russie révolutionnaire aux rives de l’Orénoque, en passant par les États-Unis, les deux hommes vivent des aventures insensées, côtoient des terroristes slaves et des tribus amazoniennes.

Autour du livre

Publié en 1926, « Moravagine » hante Blaise Cendrars pendant plus d’une décennie. La genèse du livre débute en novembre 1912, lorsque l’idée surgit soudainement dans son esprit sans le quitter. Durant la guerre, le personnage de Moravagine l’obsède jour et nuit, mais Cendrars doit repousser l’écriture. Il commence finalement en juillet 1917, alternant entre chapitres de début et de fin, jusqu’à l’achèvement en février 1926.

Cette œuvre se distingue par sa construction singulière en 26 sous-chapitres identifiés selon l’ordre alphabétique. La narration emprunte des chemins labyrinthiques : le récit principal provient de Raymond la Science, mais d’autres voix s’entremêlent, notamment celle de Moravagine lui-même et celle de Cendrars qui apparaît comme personnage dans son propre texte. Cette polyphonie crée une instabilité vertigineuse où les identités se confondent.

Plusieurs modèles réels ont potentiellement inspiré le personnage de Moravagine : Otto Gross, médecin et psychanalyste, Adolf Wölfli, schizophrène violent interné à l’asile de Waldau près de Berne, ainsi que Charles-Augustin Favez surnommé « Le Vampire de Ropraz », un criminel suisse que Cendrars aurait croisé pendant la Première Guerre mondiale.

Le choix du nom « Raymond la Science » fait directement référence à Raymond Callemin, lieutenant de la bande à Bonnot, jeune intellectuel devenu tueur cynique. Cette homonymie n’est pas fortuite et tisse des liens avec l’univers anarchiste de l’époque.

En 1956, Cendrars revient sur son œuvre en ajoutant un « Pro domo : Comment j’ai écrit Moravagine » et une postface. Il y dévoile sa relation tourmentée avec son personnage, décrit comme un double maléfique dont il devait se libérer par l’écriture. À la fin de la rédaction, il s’écrie d’ailleurs auprès de sa logeuse : « Imaginez-vous, j’ai terminé mon livre, c’est fini, je suis un homme libre ! »

« Moravagine » marque les esprits au point d’inspirer Henry Miller qui apprend le français en le lisant. Une adaptation télévisuelle voit le jour en 1989, réalisée par Philippe Pilard avec Frigyès Funtek dans le rôle de Moravagine. Le roman se classe au 80e rang des cent livres du siècle établi par la Fnac et Le Monde.

Aux éditions GRASSET ; 242 pages.

2. L’or (roman, 1925)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1834, Johann August Suter quitte sa Suisse natale, abandonnant femme et enfants pour tenter sa chance en Amérique. Après quelques années à New York où il enchaîne les petits métiers, il part vers l’Ouest et s’installe en Californie, alors territoire mexicain. Grâce à son sens des affaires et sa ténacité, il bâtit un empire agricole colossal, la « Nouvelle Helvétie », qui s’étend des futures San Francisco à Sacramento.

Mais en janvier 1848, tout bascule : un ouvrier découvre de l’or sur ses terres. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des hordes de chercheurs d’or déferlent sur son domaine, ravagent ses cultures, s’approprient ses terres. En quelques mois, celui qui était sur le point de devenir l’homme le plus riche du monde perd tout.

Autour du livre

Premier roman de Blaise Cendrars paru en 1925, « L’or » naît d’une longue maturation. Dès son enfance, l’écrivain découvre les aventures du général Sutter dans un journal pour enfants. Cette histoire le poursuit pendant plus d’une décennie, de 1912 à 1925, avant qu’il ne décide de la coucher sur papier en à peine six semaines, au retour d’un voyage au Brésil.

La publication marque un tournant dans la carrière de Cendrars, jusqu’alors connu pour sa poésie avec « Les Pâques à New York » et « La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France ». Le succès est immédiat et ne se dément pas. Le livre connaît une réception contrastée selon les continents : en France, il est lu comme une œuvre de fiction tandis qu’aux États-Unis, le public l’aborde davantage comme un documentaire historique. Cette dualité génère d’ailleurs des critiques acerbes outre-Atlantique, où certains reprochent à Cendrars ses libertés avec la vérité historique.

« L’or » s’ancre dans une époque charnière de l’histoire américaine : la transformation de la Californie mexicaine en État américain, bouleversée par la première ruée vers l’or. Le texte adopte une forme singulière, entre chronique journalistique et épopée. Les phrases courtes, sèches, presque télégraphiques, créent un effet de reportage en direct. Cette écriture nerveuse épouse le rythme effréné des événements qu’elle relate.

La figure de Sutter incarne les contradictions de la conquête de l’Ouest. D’abord pionnier qui s’approprie les terres indiennes, il devient à son tour victime d’une spoliation massive lors de la ruée vers l’or. Son destin bascule précisément au moment où sa réussite atteint son apogée – ironie tragique qui constitue la force dramatique du récit.

Le livre inspire deux adaptations cinématographiques, dont « Sutter’s Gold » réalisé par James Cruze en 1936. Stefan Zweig s’empare également de cette histoire en 1939, proposant sa propre version du destin de Sutter. Dans le sillage d’auteurs comme Jack London ou John Steinbeck, Cendrars livre avec « L’or » une méditation sur la possession, la justice et la nature de la richesse. Le paradoxe d’un homme ruiné par la découverte de l’or sur ses terres devient une parabole sur l’illusion de la propriété et les ravages de la cupidité.

Aux éditions FOLIO ; 192 pages.

3. L’homme foudroyé (récit autobiographique, 1945)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« L’homme foudroyé » se structure en trois grandes parties.

La première, « Dans le silence de la nuit », s’ouvre dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, où Blaise Cendrars, engagé volontaire dans la Légion étrangère, affronte la peur et la mort. Un obus pulvérise un sergent sous ses yeux – il n’en reste qu’un pantalon ensanglanté. L’écrivain suisse y narre ses souvenirs de guerre : la mort omniprésente dans les tranchées, la fraternité entre soldats, l’attente interminable sous les bombardements.

La deuxième partie, « Le Vieux Port », transporte le lecteur en 1927 à Ensuès-la-Redonne, près de Marseille. Cendrars y loue une grande maison surplombant l’anse, avec vue jusqu’à Marseille et Cassis. Ce séjour se transforme en parenthèse enchantée : les journées s’écoulent entre promenades avec sa chienne Volga, contemplation de la mer, interminables parties de pétanque avec les pêcheurs du coin, et copieux repas de bouillabaisse chez Madame Roux.

La troisième partie, la plus substantielle, se compose de quatre « Rhapsodies gitanes » : « Le Fouet », « Les Ours », « La Grand’route » et « Les Couteaux ». Ces récits gravitent autour de Sawo, un ancien camarade de régiment gitan, et de sa famille. Cendrars y dépeint la vie quotidienne des gitans, leurs traditions, leurs vendettas, leurs codes d’honneur. On y croise des figures comme Gustave Le Rouge, écrivain prolifique aux multiples facettes, et le peintre Fernand Léger. Cette partie nous entraîne dans la banlieue parisienne des années 1920, un monde interlope peuplé de marginaux, traversé de violences.

Autour du livre

Premier volet d’une tétralogie autobiographique publiée chez Denoël en 1945, « L’homme foudroyé » naît d’une période de silence. Depuis avril 1940, Blaise Cendrars n’a rien écrit. Il vit en retrait à Aix-en-Provence. L’élément déclencheur surgit en 1943 : le témoignage d’un ami humilié par l’attitude d’un lieutenant allemand qui profane son hospitalité en ramenant une prostituée chez lui.

La construction du livre défie toute linéarité conventionnelle. Les trois parties qui le composent – très inégales en longueur – s’articulent selon une logique du fragment et de l’association. La première partie compte neuf brèves séquences non titrées mais numérotées, la deuxième s’organise en sept chapitres titrés et numérotés, tandis que la troisième, beaucoup plus volumineuse, se déploie en quatre « rhapsodies » subdivisées chacune en huit séquences.

Cette architecture complexe reflète une écriture qui procède par bonds, digressions et associations d’idées. Les souvenirs s’enchevêtrent, les époques se télescopent : de 1907 à 1944, de Paris au Paraguay, de Marseille à la banlieue. Les références littéraires abondent, souvent masquées – Baudelaire, Gourmont, Nerval – dans un jeu subtil de citations et de réécritures.

Robert Denoël, premier lecteur du manuscrit, avoue être « comme saoul » après sa lecture, soulignant « la force » et « les grandes images » d’un livre où Cendrars n’a « jamais été aussi libre, abondant ». Le succès est immédiat dès sa parution en 1945. Jacques-Henry Lévesque, ami proche de l’écrivain, y voit un « drôle de livre qui tient du roman policier, du Cantique des cantiques, de l’incantation, du reportage et des confessions d’un démiurge ». Cette hybridité générique caractérise bien ce texte qui mêle autobiographie, fiction et poésie.

La figure du rhapsode antique – ce récitant qui cousait ensemble des fragments d’épopées – éclaire la démarche de Cendrars. Son écriture fonctionne par prélèvement et assemblage, selon une logique du collage qui anticipe certaines pratiques modernistes. Les critiques ont longtemps considéré cette apparente dispersion comme un défaut de composition, alors qu’elle constitue peut-être, selon les mots mêmes de l’auteur, « la plus grande nouveauté littéraire du XXe siècle ».

Ce qui frappe particulièrement, c’est l’entrelacement constant des thèmes : les parfums appellent Marie-Madeleine qui convoque les gitans, le cinéma croise le Brésil qui rejoint Hollywood… Tout se tient dans un vaste réseau de correspondances où le temps chronologique se dissout au profit d’une temporalité cyclique, celle de la mémoire et de ses associations.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

4. La main coupée (récit autobiographique, 1946)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1914, Blaise Cendrars, poète suisse établi à Paris, lance avec l’écrivain italien Ricciotto Canudo un appel aux artistes étrangers pour s’engager aux côtés de la France. Il s’enrôle lui-même comme volontaire dans la Légion étrangère, où il devient caporal à la tête d’une escouade.

Sur le front de la Somme, son unité se compose d’une mosaïque d’hommes aux parcours atypiques : Bellesort, jeune Tourangeau exilé au Canada qui ne cesse d’évoquer les seins de sa sœur jumelle ; Bikoff, apiculteur russe muet mais tireur d’élite redoutable ; Garnero, surnommé « Chaude-Pisse », ancien proxénète devenu cuisinier émérite ; Kupka, peintre tchèque quinquagénaire régulièrement malade ; Przybyszewski dit « Monoclard », faux prince polonais qui commande des chandails de luxe pour toute l’escouade ; Rossi, géant solitaire capable de poser seul des réseaux de barbelés entiers.

Le quotidien alterne entre l’horreur des combats et des moments de camaraderie intense. L’escouade improvise des missions nocturnes, chapardeuse de vivres et de matériel. Un hérisson devient la mascotte du groupe, capable de détecter les travaux de sape ennemis mais développant un penchant prononcé pour le pinard. Un petit chien sert de messager provocateur entre les lignes françaises et allemandes.

La hiérarchie militaire apparaît souvent dans toute son absurdité bureaucratique. Un colonel fait ainsi marcher le régiment de Paris jusqu’aux tranchées de la Somme pour « l’entraîner », alors qu’un train vide suit le même trajet. Les hommes doivent jeter leurs équipements non réglementaires – pulls et chaussettes tricotés par les femmes de l’arrière – avant de monter en première ligne.

Le récit s’interrompt en juillet 1915, deux mois avant que Cendrars ne perde son bras droit lors de l’offensive de Champagne. La plupart des hommes dont il dresse le portrait ne survivront pas. Certains connaîtront des destins tragiques après-guerre, comme Bikoff qui, devenu aveugle et fou, tuera sa femme avant de se suicider.

À travers ces portraits et ces anecdotes tantôt comiques, tantôt tragiques, se dessine la réalité crue de la guerre des tranchées : la boue, les poux, la faim, la peur, mais aussi la solidarité indéfectible entre des hommes que rien ne prédestinait à se rencontrer. Cendrars évite tout patriotisme grandiloquent pour se concentrer sur l’expérience humaine, transformant « la chose la plus atroce, la guerre, en une aventure humaine et une leçon d’amitié. »

Autour du livre

Trente années séparent l’expérience du front de sa restitution littéraire dans « La main coupée ». Cette maturation prolongée confère au témoignage de Blaise Cendrars une profondeur singulière : le temps a opéré son travail de décantation sans rien enlever à l’acuité des souvenirs. L’ouvrage prend forme entre 1939 et 1941, alors que l’Europe s’enfonce dans un nouveau conflit mondial, comme si cette nouvelle tragédie rendait encore plus urgente la nécessité de témoigner de la première.

Le livre s’articule autour d’une galerie de portraits saisissants qui dressent un panorama kaléidoscopique de la Légion étrangère. Chaque chapitre immortalise un compagnon d’armes : Bikoff, le Russe taciturne et champion d’apiculture qui deviendra aveugle ; Garnero dit « Chaude-Pisse », redoutable tireur capable de loger une balle de Lebel dans la nuque d’un chat à deux cents mètres ; Rossi, le colosse qui mange pour quatre et plante seul des réseaux de barbelés. Ces hommes venus de tous horizons incarnent une forme de fraternité que seule la guerre pouvait engendrer.

La dimension autobiographique se teinte d’une ironie mordante envers la hiérarchie militaire. Les officiers, notamment les sergents, subissent les foudres de Cendrars qui fustige leur incompétence et leur aveuglement bureaucratique. L’absurdité guerrière culmine dans l’épisode où un colonel fait marcher ses hommes jusqu’au front alors qu’un train vide les suit en parallèle, simple démonstration d’autorité qui épuise inutilement les troupes.

Ce qui frappe dans « La main coupée », c’est l’équilibre entre la cruauté des situations décrites et une forme de légèreté dans le ton. Les scènes les plus terribles côtoient des moments cocasses, comme l’histoire de ce hérisson adopté par l’escouade qui servait de détecteur de mines mais avait le défaut d’être alcoolique. Cette alternance traduit la réalité même de la vie au front, où l’horreur quotidienne n’empêchait pas les soldats de préserver des parcelles d’humanité.

La force du livre réside dans sa capacité à transmuer l’expérience la plus atroce – la guerre – en une aventure humaine et une leçon d’amitié, sans jamais tomber dans le piège de l’héroïsme ou du pathos. Cendrars y parvient notamment grâce à une langue qui mêle argot des tranchées et fulgurances poétiques, un style qui épouse parfaitement la réalité paradoxale du front.

« La main coupée » constitue le deuxième volet d’une tétralogie autobiographique comprenant « L’homme foudroyé » (1945), « Bourlinguer » (1948) et « Le Lotissement du ciel » (1949).

Aux éditions FOLIO ; 447 pages.

5. Bourlinguer (récit autobiographique, 1948)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Bourlinguer » constitue le troisième volet des mémoires de Blaise Cendrars. Il se compose de onze récits, chacun portant le nom d’un port : Venise, Naples, Rotterdam, Hambourg… Au fil des escales, l’auteur déroule le fil de sa vie mouvementée, de son enfance à Naples jusqu’à ses années d’errance à travers le monde.

Le recueil s’ouvre à Venise où Cendrars retrace l’odyssée de Niccolao Manucci, un jeune clandestin qui, après cinquante années d’errance en Orient, consigne ses mémoires. Cette histoire fait écho au parcours même de l’auteur. Les ports se succèdent ensuite comme autant de tableaux : Naples, La Corogne, Bordeaux – où une mallette de billets attend un embarquement – puis Brest et Toulon, chapitres plus brefs.

« Anvers » dépeint l’univers des maisons closes où trône Rij, personnage haut en couleur décrit comme « une femme-tonneau de 110-120 kilos » dans son fauteuil capitonné orné de rubans. Le récit de « Rotterdam » culmine dans une rixe mémorable au sein d’un bar de marins et suit Peter van der Keer, écrivain du Volturno, qui retrouve sa sœur après une longue absence – retrouvailles qui ne correspondent pas à ses attentes.

Le chapitre « Gênes », pièce maîtresse du recueil, se déroule principalement à Naples. L’auteur y retourne sur les traces de son enfance, près du tombeau de Virgile au clos de Vomero. Ces réminiscences, teintées d’amertume, s’entremêlent à une aventure de contrebande de vin. « Hambourg » évoque le bombardement de la ville allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, nouvelle apprise par l’auteur alors qu’il se trouve à Paris sous l’Occupation.

Le livre s’achève sur « Paris Port-de-mer », vaste chapitre consacré à la passion de la lecture et aux rencontres avec des bibliophiles. Cette conclusion relie les différents fils narratifs tissés tout au long du recueil, entre souvenirs d’Amérique du Sud et méditations sur la littérature. Les notes au « Lecteur inconnu » qui ponctuent chaque chapitre évoquent des figures artistiques majeures comme Picasso, Max Jacob, Apollinaire, ainsi que des épisodes marquants tels que la mort d’Elena ou la fascination de l’auteur pour l’élevage d’escargots.

Autour du livre

À l’origine une œuvre de commande qui devait accompagner des gravures de Valdo Barbey, « Bourlinguer » (1948) s’est métamorphosé en une création autonome sous l’impulsion de Blaise Cendrars. Troisième volet d’une tétralogie autobiographique, ce recueil de onze récits articule chaque chapitre autour d’un port, réel ou imaginaire, dans une construction kaléidoscopique où les lieux, les époques et les anecdotes s’entrecroisent.

La structure irrégulière du livre frappe d’emblée : des chapitres d’une page côtoient des parties monumentales comme « Gênes », qui occupe près de deux cents pages. Cette architecture déséquilibrée reflète la nature même des souvenirs, tantôt fugaces, tantôt obsédants. La virtuosité stylistique de Cendrars se manifeste dans des phrases-fleuves qui peuvent s’étendre sur plusieurs pages tout en maintenant leur fluidité, notamment dans le chapitre « Venise ».

L’érudition constitue l’un des piliers de l’œuvre, parsemée d’anecdotes historiques insolites comme celle des homoncules de Kueffstein. Les références littéraires abondent sous forme d’incipits et de dédicaces, inscrivant Cendrars dans une filiation d’écrivains qui inclut T’Serstevens, Picasso, John Dos Passos et Henry Miller.

Le chapitre « Gênes », point culminant du recueil, ne se déroule paradoxalement pas dans cette ville mais à Naples. Il y dévoile une enfance marquée par l’itinérance familiale et les traumatismes, avant de basculer dans une intrigue de contrebande de vin. Cette partie centrale fonctionne comme une descente aux enfers personnelle, un lieu de mort et de renaissance caractéristique de l’imaginaire cendrarsien.

Le dernier chapitre, « Paris Port-de-mer », boucle la boucle en ressuscitant la fascination pour les bibliothèques qui ouvrait le livre. Cette circularité unifie une œuvre qui oscille constamment entre autobiographie et fiction, entre érudition et poésie en prose. Les textes s’enrichissent de notes destinées au « Lecteur inconnu », procédé qui contextualise les multiples références tout en créant une connivence avec le public.

Publié dans l’après-guerre, « Bourlinguer » porte en filigrane les cicatrices des deux conflits mondiaux. L’amputation du bras droit de Cendrars en 1915 traverse l’œuvre comme un fantôme, symbole d’une rupture qui l’a paradoxalement « sauvé » en l’arrachant aux cercles esthètes parisiens pour le plonger dans l’anonymat des tranchées.

Aux éditions FOLIO ; 512 pages.