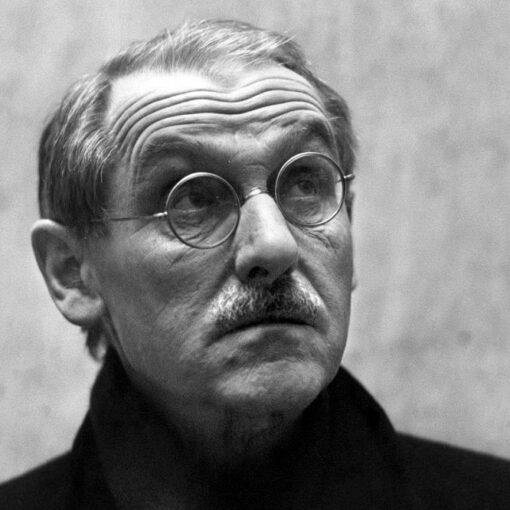

António Lobo Antunes est un écrivain et psychiatre portugais né le 1er septembre 1942 à Benfica, Lisbonne. Issu de la haute bourgeoisie portugaise, il est le fils d’un éminent neurologiste et le frère de plusieurs personnalités importantes, dont le neurochirurgien João Lobo Antunes.

Bien qu’ayant voulu devenir écrivain dès l’âge de sept ans, il suit des études de médecine sur l’insistance de son père et se spécialise en psychiatrie. Sa vie prend un tournant marquant lorsqu’il est envoyé en Angola comme médecin militaire pendant la guerre coloniale portugaise (1971-1973), une expérience qui influencera profondément son œuvre littéraire.

Il commence sa carrière d’écrivain en 1979 avec la publication de « Mémoire d’éléphant », roman autobiographique sur sa séparation conjugale, qui rencontre immédiatement le succès. Tout en continuant à exercer la psychiatrie à l’hôpital Miguel Bombarda de Lisbonne jusqu’en 1985, il se consacre ensuite exclusivement à l’écriture.

Son œuvre, fortement influencée par William Faulkner et Louis-Ferdinand Céline, évoque souvent les thèmes de la guerre coloniale, de la dictature, et de la société portugaise post-révolution. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands écrivains portugais contemporains, récompensé par de nombreux prix prestigieux dont le Prix Camões en 2007.

Antonio Lobo Antunes continue d’écrire et publie régulièrement des chroniques dans le magazine Visão. Son œuvre, traduite dans plus de trente langues, lui a valu d’être régulièrement cité comme potentiel lauréat du Prix Nobel de littérature.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Mémoire d’éléphant (1979)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Lisbonne post-révolutionnaire des années 1970, un psychiatre d’une trentaine d’années affronte une journée ordinaire qui se mue en descente aux enfers. Déchiré par la séparation récente d’avec sa femme et ses deux filles, il traîne sa mélancolie de l’hôpital psychiatrique aux bars de la ville. Les fantômes de son service militaire en Angola le poursuivent, tandis qu’il observe avec un mélange de dégoût et de lucidité son rôle de soignant dans une institution qu’il méprise.

Au fil des heures, de consultation en errance, ses pensées tournoient autour de son amour perdu pour son épouse, de la douleur de l’absence de ses enfants et des atrocités dont il a été témoin pendant la guerre coloniale. La ville devient le miroir de sa conscience tourmentée, où chaque rencontre ravive les plaies d’un passé qui refuse de cicatriser. Dans ce labyrinthe mental, seuls les souvenirs lumineux de sa vie familiale apportent quelques éclaircies.

Autour du livre

Premier roman d’António Lobo Antunes paru en 1979, « Mémoire d’éléphant » s’inscrit dans une trilogie consacrée à l’Angola, aux côtés du « Cul de Judas » (1979) et de « Connaissance de l’enfer » (1980). Cette œuvre initiatique pose déjà les fondements de ce qui caractérisera l’ensemble de sa production littéraire : une écriture débordante qui mêle les temporalités, une narration oscillant entre première et troisième personne, une solide réflexion sur la société portugaise post-salazariste.

Le titre, « Mémoire d’éléphant », ne se cantonne pas à une simple expression idiomatique. L’image de l’éléphant traverse le texte de deux manières : d’abord comme souvenir d’enfance lié au zoo de Lisbonne, puis comme métaphore du regard dépréciatif que le protagoniste porte sur lui-même. Cette dualité symbolique traduit la complexité d’une œuvre où le personnel et le collectif s’entremêlent constamment.

La dimension autobiographique imprègne sensiblement le récit. Tout comme son personnage principal, Lobo Antunes exerce alors comme psychiatre à l’hôpital Miguel Bombarda de Lisbonne, revient d’Angola où il a servi comme médecin militaire pendant vingt-sept mois, et traverse une séparation douloureuse. Cette proximité entre l’auteur et son protagoniste confère au texte une authenticité saisissante dans l’expression de la souffrance et du désarroi.

L’hôpital psychiatrique se mue en métaphore du Portugal lui-même, tout juste sorti de la dictature salazariste. Les patients sous calmants errent dans les couloirs comme autant de spectres d’une société qui peine à se reconstruire. Le protagoniste, à la fois soignant et témoin, se sent complice d’un système qui enferme ceux qui ne correspondent pas aux normes établies, questionnant ainsi les fondements mêmes de la psychiatrie institutionnelle.

L’amour perdu constitue un autre axe majeur du roman. Les évocations de l’épouse absente transcendent la simple nostalgie pour atteindre une dimension quasi mystique dans leur intensité. Ces passages contrastent avec le ton habituellement plus acerbe de Lobo Antunes sur les relations conjugales, comme si la séparation avait préservé la pureté originelle des sentiments.

La critique salue unanimement la puissance de ce premier roman. Fredhelm Rathjen, de la Frankfurter Rundschau, souligne la « sprachliche Wucht » (puissance linguistique) du texte. Hans-Peter Kunisch, pour la Süddeutsche Zeitung, loue la maîtrise de l’écriture associée à une quête de vérité qui frôle les limites de la sentimentalité. Andrea Kachelrieß du Stuttgarter Nachrichten évoque des « constructions de phrases haletantes qui emportent le lecteur comme les tourbillons d’une rivière en crue », tout en notant que certaines métaphores peuvent parfois sembler maladroites ou légèrement mélodramatiques.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 177 pages.

2. Le cul de Judas (1979)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Portugal, années 1970. Un médecin militaire se retrouve envoyé en Angola pour servir dans l’armée coloniale. Le narrateur, un jeune homme issu d’une famille bourgeoise de Lisbonne, découvre l’horreur d’une guerre absurde au « cul de Judas », surnom donné à cette région perdue d’Afrique. Pendant vingt-sept mois, il soigne des soldats mutilés et assiste, impuissant, aux exactions commises contre la population locale dans ce conflit sans gloire.

Des années plus tard, dans un bar de Lisbonne, cet homme brisé raconte son histoire à une inconnue. Entre deux verres de whisky, il déverse ses souvenirs traumatiques : les corps déchiquetés par les mines, l’agonie des blessés, la peur omniprésente, mais aussi sa liaison avec Sofia, une Africaine qui incarne la beauté et la vitalité du continent. Le monologue se poursuit jusqu’à l’aube, oscillant entre passé et présent, entre Angola et Portugal.

Autour du livre

Publié en 1979, « Le cul de Judas » constitue le deuxième volet d’une trilogie autobiographique consacrée à la guerre coloniale portugaise. António Lobo Antunes y livre un témoignage saisissant de son expérience de médecin militaire en Angola entre 1971 et 1973, durant les dernières années de la dictature salazariste.

Le texte est organisé en vingt-trois chapitres suivant les lettres de l’alphabet portugais. Cette structure paradoxalement ordonnée contraste avec le chaos mental du narrateur qui déverse, dans un bar de Lisbonne, le flot de ses souvenirs traumatiques à une inconnue silencieuse. Cette femme, qui n’intervient jamais directement dans le récit, incarne la figure de la société portugaise elle-même, sourde aux blessures de ses anciens combattants.

António Lobo Antunes y déploie une vision anti-épique qui pulvérise les mythes héroïques de l’empire colonial portugais. Le narrateur dénonce l’absurdité d’une guerre menée au nom d’idéaux factices, où « une camionnette valait plus qu’un homme ». La critique sociale s’étend à toute la société portugaise, des généraux qui « inventaient la guerre dont nous mourrions » aux tantes bourgeoises qui répètent comme une rengaine : « Le service militaire fera de lui un homme ».

L’expérience de la guerre provoque une métamorphose irréversible du narrateur qui perd définitivement son innocence. Le retour à Lisbonne marque l’impossibilité de renouer avec une vie normale : sa femme est partie, ses enfants ne le reconnaissent plus. Cette aliénation se traduit par des images obsessionnelles, notamment celle des soldats comparés à « des poissons muets dans des aquariums de toile et de métal ».

Daniel Sampaio, psychiatre spécialisé dans le suicide des jeunes, joue un rôle déterminant dans la publication du manuscrit, refusé par plusieurs éditeurs. « Le cul de Judas » connaît un succès immédiat au Portugal en brisant le silence entourant les traumatismes de la guerre coloniale. Pour Lydie Salvayre dans Les Inrockuptibles, le texte porte la marque d’une « éblouissante beauté ». Le Matricule des Anges souligne « la langue baroque et lourde comme le Tage, qui charrie toutes les visions du monde et balaie la rationalité qui fonde les dictatures ». Plus récemment, Christophe Mercier dans Le Figaro compare la virtuosité de Lobo Antunes à celle de Faulkner ou Giono.

Une adaptation théâtrale du « Cul de Judas » a été montée à Paris en 2007 par le comédien et metteur en scène François Duval, témoignant de la force dramatique contenue dans ce monologue féroce contre l’absurdité de la guerre.

Aux éditions MÉTAILIÉ ; 224 pages.

3. Le retour des caravelles (1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1975, le Portugal perd ses dernières colonies africaines. Des milliers de colons rentrent au pays, défaits et amers. Pour narrer ce retour douloureux, Antonio Lobo Antunes imagine une galerie de personnages qui portent les noms des héros historiques du pays. Vasco de Gama, désormais simple ouvrier retraité, erre dans les rues de Lisbonne en jouant aux cartes avec le roi Manuel. Le poète Luis de Camoëns traîne le cercueil de son père à travers la ville, tandis que Pedro Alvares Cabral livre sa femme à la prostitution dans un hôtel sordide.

Ces héros déchus errent dans une capitale qu’ils ne comprennent plus. Le Portugal qu’ils retrouvent n’a plus rien de l’empire mythique chanté dans « Les Lusiades ». Les returnados, comme on les appelle, découvrent une ville sale, indifférente à leur sort. Désemparés, ils se réfugient dans leurs souvenirs d’Afrique et dans l’attente chimérique du roi Sébastien, disparu au Maroc quatre siècles plus tôt, qui pourrait peut-être restaurer la gloire d’antan.

Autour du livre

Dans « Le retour des caravelles » (1988), António Lobo Antunes brise les codes de la temporalité pour dépeindre la chute de l’empire colonial portugais. La singularité de ce septième roman tient à sa construction : les héros mythiques des grandes découvertes se retrouvent catapultés dans le Portugal post-révolution des Œillets. Les conquistadors d’antan y incarnent les « retornados » – ces rapatriés contraints de quitter l’Afrique après l’indépendance des colonies en 1975.

Le génie du dispositif narratif réside dans cette collision entre deux époques : celle, glorieuse, des caravelles parties à la conquête du monde au XVe siècle, et celle, pathétique, des avions rapatriant en masse les colons déchus. Les figures emblématiques de l’âge d’or portugais – Vasco de Gama, Luis de Camões, Pedro Alvares Cabral – errent dans une Lisbonne méconnaissable. Les anachronismes s’accumulent : des caravelles croisent des pétroliers irakiens, des attelages de bœufs côtoient des cars de touristes américains.

La narration déstabilise par ses ruptures incessantes : les points de vue alternent sans transition, passant brutalement de la troisième à la première personne au sein d’une même phrase. Cette technique traduit magistralement le chaos mental des personnages, êtres déracinés incapables de faire le deuil de leur grandeur perdue. Les héros de jadis sombrent dans la déchéance : François Xavier, canonisé dans l’histoire, devient proxénète, tandis que Vasco de Gama, simple ouvrier retraité, noie son désespoir dans des parties de cartes avec un roi Manuel déchu.

À travers ce regard sans concession, Lobo Antunes déconstruit les mythes fondateurs de l’identité portugaise. Son écriture baroque multiplie les métaphores saisissantes pour décrire un pays prisonnier de ses chimères. La scène finale où des malades tuberculeux attendent en vain le retour salvateur du roi Sébastien symbolise cette incapacité à se défaire d’un passé idéalisé.

Le romancier puise dans sa propre expérience de médecin envoyé en Angola pendant la guerre coloniale (1970-1973) pour nourrir cette vision désenchantée. La guerre, le mensonge, l’hypocrisie et l’absurdité du monde imprègnent chaque page. Pourtant, malgré la cruauté du propos, une profonde humanité transparaît dans le portrait de ces êtres brisés par l’Histoire.

La critique salue unanimement l’audace formelle et la force du propos. Le Figaro parle d’un « chant du cygne, puissant et expressif », tandis que La Quinzaine Littéraire souligne « des pages d’un comique hurlant ». La Süddeutsche Zeitung le qualifie de « grande littérature intemporelle ». Pour le San Francisco Chronicle, Lobo Antunes s’inscrit dans la lignée des « grands maîtres du collage narratif » comme Céline, Faulkner, García Márquez ou Joyce.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 294 pages.

4. Le manuel des inquisiteurs (1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Portugal des années 1970, à l’époque de la dictature salazariste, Francisco règne en maître absolu sur son domaine de Palmela. Proche du pouvoir, ce ministre officieux dispose d’une autorité sans limites : il fait emprisonner qui bon lui semble, maltraite ses servantes et terrorise son entourage. Son fils João, qu’il méprise ouvertement, observe avec amertume ce père brutal qui ne retire jamais son chapeau, même pendant ses assauts sur les domestiques, « pour qu’on sache bien qui est le patron ».

Mais la Révolution des Œillets de 1974 bouleverse cet ordre établi. Le tout-puissant ministre sombre peu à peu dans la déchéance. Atteint de la maladie d’Alzheimer, il finit ses jours dans un hospice sordide, un vase de nuit entre ses jambes décharnées. Son magnifique domaine tombe en ruines : la serre aux orchidées se brise, les statues s’effondrent, la piscine croupit, tandis que les corbeaux dévorent les derniers arbres.

Autour du livre

Publié en 1996, « Le manuel des inquisiteurs » d’António Lobo Antunes puise son inspiration dans une histoire racontée par João Lobo Antunes, son frère. Le titre fait référence au « Directorium Inquisitorum », manuel rédigé en 1376 par Nicolas Eymerich pour codifier les pratiques de torture et déjouer les ruses des hérétiques. Cette référence établit immédiatement un parallèle entre l’Inquisition médiévale et le régime dictatorial de Salazar au Portugal.

Le roman se structure autour d’une architecture narrative complexe : vingt-neuf chapitres alternant entre « récits » et « commentaires », portés par dix-neuf voix différentes. Ces témoignages s’entrecroisent pour former une mosaïque où le Portugal salazariste se dévoile dans toute sa noirceur. Les narrateurs, issus de toutes les strates de la société portugaise, livrent leurs vérités fragmentées à un mystérieux « inquisiteur » dont la présence n’est jamais explicitée.

La narration défie la chronologie conventionnelle : les souvenirs surgissent, se chevauchent et se contredisent. Cette polyphonie déstructurée traduit la désagrégation d’une société entière, symbolisée par la déchéance du domaine de Palmela. La propriété, d’abord lieu de pouvoir absolu où se décidait le sort des opposants politiques, devient une ruine envahie par les mauvaises herbes, métaphore de l’effondrement du régime salazariste.

La dimension psychanalytique s’impose naturellement – Antunes est psychiatre de formation. Les personnages révèlent leurs traumatismes à travers des phrases obsessionnelles qui reviennent comme des leitmotivs. La plus emblématique, « Je fais tout ce qu’elles veulent mais je n’enlève jamais mon chapeau de la tête pour qu’on sache bien qui est le patron », devient le symbole grotesque d’un pouvoir masculin pathologique.

Christoph Bartmann dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung y voit une « farce surréaliste sur les élites anciennes et nouvelles du Portugal, un tribunal psychanalytique sur la famille bourgeoise ». Volker Hage dans Der Spiegel salue une « mosaïque parfaite » dont le thème profond est la guerre d’Angola. Le New York Times loue la capacité d’Antunes à éclairer une période trouble de l’histoire portugaise à travers une forme narrative innovante.

« Le manuel des inquisiteurs » a connu une adaptation radiophonique en 2000 par Norbert Schaeffer pour NDR et WDR, avec une distribution incluant Thomas Holtzmann, Susanne Lothar et Hans-Michael Rehberg.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 454 pages.

5. La splendeur du Portugal (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Années 1990. Une famille de colons portugais vit les derniers soubresauts de l’empire colonial en Angola. Trois enfants – Carlos, Clarisse et Rui – ont fui vers le Portugal tandis que leur mère s’accroche obstinément à la terre africaine. Le soir de Noël 1995, Carlos tente de réunir sa fratrie à Lisbonne après quinze ans de séparation. Son attente restera vaine.

Le roman dessine le portrait de ces êtres brisés : Carlos, né d’une liaison du père avec une Africaine ; Clarisse qui cherche dans les bras d’hommes mûrs un semblant d’affection ; et Rui, rongé par la démence et l’épilepsie. Entre les ruines de leur prospérité passée et la violence de la guerre civile angolaise, chacun se débat avec ses démons, incapable de faire la paix avec son histoire.

Autour du livre

Dans « La splendeur du Portugal », António Lobo Antunes déploie une puissance narrative hors du commun pour dépeindre l’effondrement du colonialisme portugais en Angola. L’expérience de l’écrivain, qui a servi comme médecin militaire en Angola en 1972, imprègne chaque page de ce récit polyphonique où s’entremêlent les voix d’une famille déchirée par l’Histoire.

Le titre, tiré de l’hymne national portugais (« Heróis do mar, nobre povo, Nação valente, imortal, Levantai hoje de novo O esplendor de Portugal! »), résonne comme une ironie mordante face au déclin de l’empire colonial. Publié en 1997, le roman s’inscrit dans une tradition littéraire qui remonte jusqu’à William Faulkner, notamment « Le Bruit et la Fureur », avec lequel il partage une structure narrative sophistiquée et une impitoyable exposition des dynamiques familiales toxiques.

L’originalité du roman se manifeste dans sa structure temporelle éclatée, orchestrée en trois parties de dix chapitres chacune. Le 24 décembre 1995 constitue le point d’ancrage temporel, tandis que les souvenirs des personnages oscillent entre 1978 et 1995, créant un kaléidoscope narratif qui reflète la désintégration psychologique des protagonistes. Cette fragmentation n’est pas gratuite : elle matérialise l’impossibilité de reconstituer une histoire familiale cohérente dans le contexte du traumatisme colonial.

L’écriture d’Antunes se démarque par son approche psychiatrique du monologue intérieur. Les phrases se déploient sans ponctuation conventionnelle, les voix s’interpénètrent, créant un flux de conscience qui traduit l’aliénation des personnages. Cette technique narrative permet de pénétrer les méandres psychologiques de chaque membre de cette famille dysfonctionnelle, où la violence du système colonial se répercute dans les relations intimes.

La singularité du récit réside également dans son traitement de la hiérarchie raciale coloniale. À travers le personnage de Carlos, fils métis rejeté par sa famille, Antunes déconstruit les mécanismes du racisme systémique. La phrase « nous étions les noirs des autres de la même façon que les noirs possédaient leurs noirs » expose avec une clarté chirurgicale la complexité des relations de domination dans la société coloniale.

Certains critiques considèrent « La splendeur du Portugal » comme l’apogée de l’œuvre d’Antunes. La comparaison avec Faulkner revient fréquemment, même si plusieurs commentateurs notent que la technique narrative d’Antunes, bien qu’inspirée par l’auteur américain, développe sa propre singularité. Le roman est régulièrement cité comme l’un des textes majeurs de la littérature postcoloniale européenne.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 469 pages.

6. Exhortation aux crocodiles (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Portugal des années 1970, quatre destins de femmes s’entrecroisent sous la plume d’Antonio Lobo Antunes. L’histoire se noue autour d’anciennes figures du régime de Salazar, des hommes que l’on surnomme « crocodiles ». Ces derniers, nullement assagis par la Révolution des Œillets de 1974, orchestrent dans l’ombre des attentats pour saboter la jeune démocratie portugaise. Leurs compagnes – qu’elles soient épouses, maîtresses ou domestiques – deviennent les témoins contraints de leurs machinations.

Dans le silence imposé, ces femmes meurtries livrent leurs pensées les plus intimes. L’une est prisonnière de sa surdité et d’un cancer qui la ronge, une autre ploie sous le poids de son corps. La troisième endure son veuvage, tandis que la dernière subit les humiliations quotidiennes. Leurs voix s’élèvent pour raconter non seulement les conspirations de leurs hommes, mais aussi leurs propres blessures, leurs souvenirs d’enfance et la survivance de la haine.

Autour du livre

Avec « Exhortation aux crocodiles », António Lobo Antunes déconstruit les codes narratifs traditionnels pour mieux saisir la réalité fractionnée du Portugal post-révolutionnaire. À travers quatre voix féminines qui s’entremêlent, il compose une partition où chaque chapitre résonne comme une nouvelle distincte tout en maintenant une cohérence globale sur trente-deux séquences.

La force du texte réside dans sa capacité à transformer le moindre élément quotidien en métaphore politique. Les souvenirs d’enfance des protagonistes – leurs jouets, leurs peurs, leurs petits secrets – deviennent autant de miroirs des traumatismes collectifs d’un pays sortant de cinquante ans de dictature. Le texte ne suit pas une progression linéaire mais avance par associations d’idées, créant des courts-circuits narratifs qui secouent le lecteur et affinent sa perception des événements.

Les quatre femmes – Mimi, Célina, Fatima et Simone – gravitent autour d’un groupe d’hommes nostalgiques du salazarisme qui préparent des attentats contre le nouveau régime démocratique. Mais leur apparente passivité cache une profonde conscience des événements. Derrière leurs préoccupations domestiques se dessine peu à peu le tableau d’une violence politique insidieuse.

Le titre prend tout son sens quand on comprend que les « crocodiles » désignent ces hommes acharnés à restaurer un régime autoritaire après la Révolution des Œillets de 1975. La situation rappelle celle des partisans de Mussolini repliés dans la République de Salò ou des pétainistes réfugiés à Sigmaringen. Mais Lobo Antunes ne livre pas un simple roman historique : il mêle intimement le personnel et le politique, le quotidien et l’historique, dans une narration qui refuse toute simplification.

Le caractère fragmenté du récit n’est pas un effet de style gratuit : il traduit la désorientation d’une société en pleine mutation. Les phrases s’enchaînent sans transition apparente, comme si une « explosion invisible avait projeté la conscience » des personnages « d’une couche de réalité à une autre ». Cette technique narrative permet de saisir l’imbroglio d’une époque où tout devient « spectacle », où les métamorphoses sont « constantes ».

Pour J. M. Coetzee, « Exhortation aux crocodiles » est « vivant de la poésie du quotidien et teinté de la plus douce auto-dérision ». Le New Yorker souligne la capacité de Lobo Antunes à rendre « la turpitude d’une société entière à travers un impasto de voix intensément individuelles ». George Steiner le considère comme « un romancier de tout premier ordre… un héritier de Conrad et Faulkner », tandis qu’Harold Bloom affirme qu’il est « l’un des écrivains vivants qui compteront le plus ».

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 442 pages.

7. La nébuleuse de l’insomnie (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur d’un domaine agricole portugais, un patriarche impitoyable règne par la terreur sur sa famille et ses employés. Son mépris s’abat particulièrement sur son fils, qu’il considère comme un raté, et sur l’un de ses petits-fils, étiqueté comme « l’idiot ». Dans cette microsociété rurale en décomposition, la violence s’exprime sous toutes ses formes : viols des domestiques, meurtres sauvages, humiliations quotidiennes.

Le récit émane de cet « idiot », un jeune homme enfermé dans un asile psychiatrique, qui reconstitue l’histoire familiale à travers ses souvenirs fragmentés. Son statut même d’héritier légitime reste incertain – qui est son véritable père ? Dans ce monde en ruine où le maïs ne pousse plus et où les rapaces dévorent le bétail, les frontières entre passé et présent s’estompent. Les morts côtoient les vivants, les bêtes se mêlent aux hommes dans une ambiance qui oscille entre réalité crue et fantasmagorie.

Autour du livre

Dans « La nébuleuse de l’insomnie », António Lobo Antunes convoque les fantômes d’une famille portugaise pour tisser une fresque hallucinée où se mêlent les vivants et les morts. L’exercice s’inscrit dans la lignée des grands récits modernistes, notamment « Le Bruit et la Fureur » de William Faulkner, avec lequel il partage une narration éclatée et la figure centrale d’un personnage autiste. Cette parenté n’est pas fortuite : Faulkner est l’une des influences majeures de l’écrivain portugais.

La singularité de la construction narrative tient à un enchevêtrement vertigineux des voix et des temporalités. Les deux premières parties du livre émergent de la conscience d’un narrateur autiste, qualifié d’ « idiot » par son grand-père. Sa parole, bien que murée dans le silence du quotidien, se déverse sur la page en un monologue intérieur torrentiel. La troisième partie multiplie les points de vue, donnant la parole à d’autres membres de la famille, notamment Maria Adelaide, la femme du frère, pourtant présentée comme morte dans certains passages.

La structure même du texte mime le chaos mental du narrateur : les phrases s’étirent sans ponctuation jusqu’à la fin des chapitres, les voix s’interrompent et se chevauchent, les mots s’imbriquent dans d’autres mots. Ce choix formel n’a rien d’artificiel – il découle naturellement de l’expérience psychiatrique de l’auteur. Avant de se consacrer à l’écriture, Lobo Antunes exerçait comme psychiatre, ce qui éclaire sa capacité à restituer les méandres d’une conscience fracturée.

Les paysages ruraux du Portugal se muent en théâtre d’une dramaturgie animale obsédante. Les bêtes hantent le récit : lapins écorchés qui reçoivent une dernière caresse, oiseaux aux ailes coupées, milan qui trace des cercles dans le ciel. Cette omniprésence du bestiaire confère au texte une dimension fantastique qui rappelle les terreurs enfantines. La frontière entre humanité et animalité s’estompe, comme si la sauvagerie des rapports humains contaminait jusqu’aux créatures qui peuplent le domaine.

La violence irrigue chaque strate du récit : violence du patriarche envers ses descendants, violence sociale entre maîtres et domestiques, violence sexuelle envers les bonnes entraînées dans le grenier. Cette brutalité sourde trouve son expression la plus aiguë dans l’incertitude même des origines du narrateur : est-il le fils de son père, de son grand-père, ou du contremaître ?

Pour Filipa Melo de la revue Ler, il s’agit « probablement du roman le plus réussi de Lobo Antunes ». La formule de Victor Hugo sur la musique – « c’est du bruit qui pense » – est souvent citée pour caractériser cette écriture qui fait surgir la pensée du chaos. Manuel Carcassonne note dans Le Magazine littéraire comment « le talent emporte tout, comme la marée », tandis que Baptiste Liger souligne dans Lire la « langue onirique et brutale » qui atteint ici des sommets de beauté.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 346 pages.

8. La dernière porte avant la nuit (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Cinq hommes commettent l’irréparable : ils enlèvent et assassinent un chef d’entreprise portugais qu’ils fréquentent depuis l’école. Le crime se déroule dans la froideur d’un entrepôt désaffecté, devant sa petite fille terrorisée. Pour dissimuler leur forfait, les meurtriers plongent le cadavre dans un baril d’acide sulfurique avant de le précipiter dans les eaux d’une rivière proche.

Le groupe rassemble deux recouvreurs de dettes, un herboriste impuissant et les frères Soares – l’aîné avocat, le cadet simple d’esprit. Tous se répètent comme un mantra « Sans corps, pas de crime ». Mais ce pacte de silence se fissure peu à peu sous la pression policière. Les remords s’infiltrent, la paranoïa s’installe. La voix suppliante de leur victime – « Ne faites pas de mal à ma fille » – les poursuit jusque dans leurs cauchemars.

Autour du livre

En partant d’un fait divers survenu au Portugal en novembre 2016 – l’assassinat d’un entrepreneur enlevé devant sa fille puis dissout dans l’acide sulfurique – António Lobo Antunes transcende la chronique criminelle pour livrer une méditation sur la solitude et la mort. Les vingt-cinq chapitres du livre, qui correspondent symboliquement aux vingt-cinq années de prison encourues par les assassins, donnent voix tour à tour aux cinq complices.

La structure narrative épouse la fragmentation intérieure des personnages : point de ponctuation conventionnelle, mais un flux de conscience ininterrompu où passé et présent s’entremêlent. Les cinq voix alternent dans un ordre rigoureux jusqu’à la moitié du roman, avant de se faire plus chaotiques, à l’image de l’étau qui se resserre sur les criminels. Un motif obsessionnel traverse leurs monologues : « Sans corps, pas de crime », répètent-ils pour se rassurer, tandis que plane l’ombre de la sœur de la victime, figure inaccessible qui les hante tous.

Le titre du roman fait référence à l’opéra « Le Château de Barbe-Bleue » de Béla Bartók, dans lequel Judith ouvre successivement les sept portes révélant les secrets de son époux. De même, chaque chapitre ouvre une porte sur l’intériorité tourmentée des personnages, jusqu’à la dernière – celle qui mène à la nuit de la prison ou de la mort. Les horloges qui jalonnent le récit marquent des « heures paresseuses » ou restent figées, comme suspendues dans l’attente du châtiment.

La critique salue la maîtrise avec laquelle Lobo Antunes transfigure le fait divers en méditation existentielle. Isabel Lucas, dans Público, souligne la « dépuration du langage » qui permet de pénétrer « dans la maison, l’enfance, les corps, la routine d’autres gens ». Pour Carlos Maria Bobone, dans Observador, si le style parfois exigeant peut désorienter, il crée « une sorte de lien entre épisodes épars » et parvient à rendre « véritablement perturbante » la description d’un assassin en flagrant délit. Ana Paula Arnaut y voit l’inauguration d’une nouvelle phase dans l’écriture de Lobo Antunes : celle de la finitude.

Aux éditions CHRISTIAN BOURGOIS ; 458 pages.