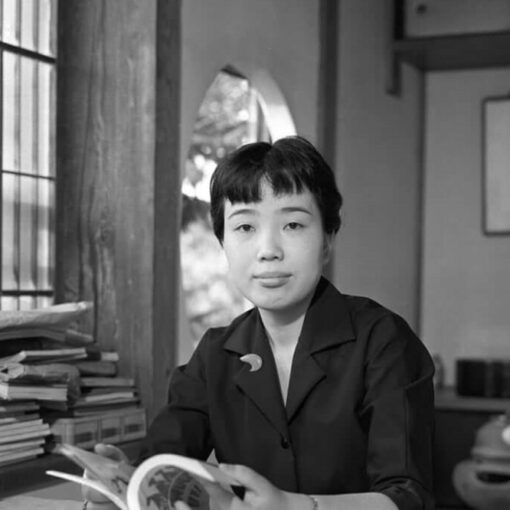

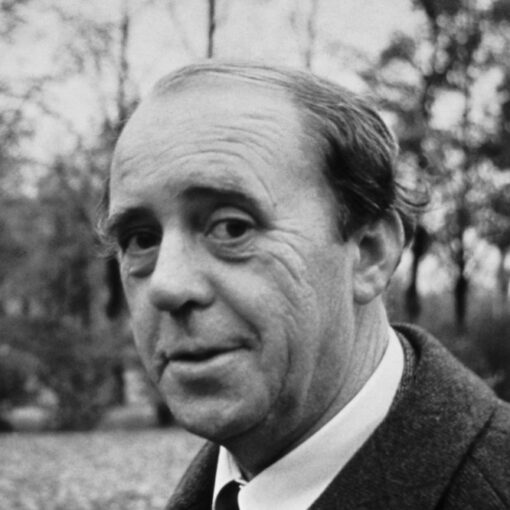

Antoine de Saint-Exupéry naît le 29 juin 1900 à Lyon dans une famille de la noblesse française. Après une enfance heureuse mais marquée par la mort de son père en 1904, il développe très tôt une passion pour l’aviation. En 1921, il devient pilote durant son service militaire et s’engage en 1926 à la compagnie Latécoère (future Aéropostale) comme pilote de ligne.

Parallèlement à sa carrière d’aviateur, Saint-Exupéry se lance dans l’écriture. Il publie son premier roman « Courrier sud » en 1929, suivi de « Vol de nuit » en 1931 qui remporte le prix Femina. Dans les années 1930, il partage son temps entre raids aériens et journalisme, effectuant notamment des reportages en URSS et en Espagne. Ces expériences nourrissent son œuvre majeure « Terre des hommes », publiée en 1939.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans l’armée de l’air française puis s’exile aux États-Unis après l’armistice de 1940. C’est là qu’il écrit « Le Petit Prince », publié en 1943. Malgré son âge, il obtient de reprendre du service actif et rejoint une unité de reconnaissance aérienne en Méditerranée. Le 31 juillet 1944, il décolle de Bastia pour une mission dont il ne reviendra pas. Son avion est retrouvé en 2004 au large de Marseille. Honoré du titre « Mort pour la France », Saint-Exupéry laisse une œuvre qui mêle expérience du vol, réflexion philosophique et humanisme.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Petit Prince (conte philosophique, 1943)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Une panne moteur contraint un aviateur à se poser en plein désert du Sahara. Au petit matin, une voix le tire de son sommeil. Face à lui se tient un enfant aux cheveux couleur d’or qui lui adresse une requête surprenante : « S’il vous plaît, dessine-moi un mouton ! ». Cet étrange garçon, que l’aviateur baptise « le petit prince », lui confie venir d’un astéroïde minuscule, perdu dans les étoiles. Sa planète, à peine plus grande qu’une maison, abrite trois volcans et une rose – une fleur à la beauté exceptionnelle.

Le petit prince narre alors ce qui l’a poussé à quitter son monde : sa rose, aussi belle que vaniteuse, lui a causé tant de tourments qu’il a résolu de partir en quête du sens véritable de l’amour. Son périple l’a conduit sur six planètes différentes, chacune occupée par un personnage plus déconcertant que le précédent. Il y a notamment croisé un roi sans royaume ne donnant que des ordres « raisonnables », un individu vaniteux en manque perpétuel d’admiration, un businessman passant ses journées à compter les étoiles pour se les approprier. Ces rencontres absurdes n’ont fait qu’accroître sa perplexité face à l’univers des « grandes personnes ».

Autour du livre

Derrière son apparente simplicité, « Le Petit Prince » cache une profonde critique sociale. Les personnages rencontrés sur chaque planète incarnent les travers de la société moderne : l’autorité arbitraire du roi, la vacuité du vaniteux, l’absurdité du businessman qui possède les étoiles sans savoir qu’en faire. Cette galerie de portraits souligne l’aliénation des adultes, prisonniers de comportements insensés qu’ils ne remettent jamais en question.

La genèse de l’œuvre s’inscrit dans un contexte historique particulier. Saint-Exupéry l’écrit en 1942 pendant son exil aux États-Unis, alors que la France est occupée par l’Allemagne nazie. Les baobabs menaçants qui risquent d’envahir la petite planète symbolisent cette menace totalitaire. L’essentiel du manuscrit voit le jour dans la mansion Bevin House à Long Island, où l’auteur travaille la nuit, soutenu par du café noir et des cigarettes. Les aquarelles qui accompagnent le texte naissent sur place, bien que Saint-Exupéry ne se considère pas comme un artiste.

Plusieurs éléments autobiographiques nourrissent le récit. La rose vaniteuse évoque Consuelo, l’épouse salvadorienne de Saint-Exupéry. La scène de la panne d’avion dans le désert fait écho à son propre accident dans le Sahara en 1935, où il survécut miraculeusement avec son mécanicien après quatre jours de déshydratation. Le personnage du petit prince lui-même pourrait s’inspirer de Thomas De Koninck, un enfant de huit ans aux cheveux blonds bouclés que Saint-Exupéry rencontra lors de son séjour au Québec.

Le succès ne se dément pas depuis la première publication en 1943. Traduit en plus de 500 langues et dialectes – un record pour un texte non religieux – « Le Petit Prince » s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires. Le manuscrit original, conservé à la Morgan Library de New York, témoigne d’un travail d’épuration constant : Saint-Exupéry a réduit de moitié son texte initial de 30 000 mots, peaufinant sans relâche la célèbre maxime du renard « On ne voit bien qu’avec le cœur » à travers quinze versions successives.

Les adaptations se multiplient au fil des décennies : films, pièces de théâtre, comédies musicales, opéras et même séries animées perpétuent l’héritage de cette œuvre devenue universelle. En France, l’image du Petit Prince a orné le billet de 50 francs, tandis qu’au Japon, un musée entier lui est consacré à Hakone. Cette postérité exceptionnelle confirme la puissance d’un texte qui, sous ses allures de conte pour enfants, porte une réflexion essentielle sur l’amour, l’amitié, le sens de l’existence.

Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 120 pages ; Dès 9 ans.

2. Vol de nuit (roman, 1931)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1930, alors que l’aviation commerciale balbutie encore, l’Aéropostale tente un pari fou depuis l’Argentine : faire décoller ses avions la nuit pour supplanter le train dans l’acheminement du courrier. Cette idée tient à la volonté d’un seul homme : Rivière. Directeur d’exploitation, il gère ses pilotes dans la discipline la plus stricte. Sa règle est simple et inflexible : le courrier doit arriver à l’heure prévue, qu’importe les conditions météorologiques ou les états d’âme des aviateurs.

Sa philosophie se heurte brutalement à la réalité lors d’une nuit d’orage. Fabien, en route depuis la Patagonie vers Buenos Aires, se retrouve pris dans une tempête. Sans possibilité de faire demi-tour – les aéroports alentour sont submergés par l’orage – il voit ses réserves de carburant s’amenuiser minute après minute. Dans son bureau, Rivière suit la tragédie qui se noue à travers les messages radio de plus en plus sporadiques. L’arrivée de la femme de Fabien, rongée par l’angoisse, le confronte à sa propre bêtise. Pourtant, malgré l’évidence d’une catastrophe imminente, il refuse de suspendre les autres vols : reculer une fois signerait l’arrêt définitif des liaisons nocturnes.

Autour du livre

La propre expérience de Saint-Exupéry comme directeur de l’Aeroposta Argentina transparaît dans chaque aspect de cette œuvre écrite en 1931. En dédiant « Vol de nuit » à Didier Daurat, qui lui inspira le personnage de Rivière, il immortalise une figure emblématique de l’aviation commerciale naissante. André Gide, séduit par les récits des aventures sud-américaines de Saint-Exupéry, propose spontanément de préfacer le livre. Dans cette préface, il met en lumière les thématiques centrales : le dépassement de soi et le sens du devoir, dans un contexte où les compagnies aériennes livrent une bataille acharnée contre les autres moyens de transport.

La question du sacrifice individuel face à une cause supérieure traverse l’œuvre entière. Cette tension s’incarne dans des réflexions saisissantes comme « Si la vie humaine n’a pas de prix, nous agissons toujours comme si quelque chose dépassait, en valeur, la vie humaine ». La confrontation entre l’amour et le devoir se cristallise notamment lors de la rencontre entre Rivière et l’épouse de Fabien. Face à Rivière se dresse alors « un autre sens de la vie », selon les mots du texte.

Le succès immédiat de « Vol de nuit » dépasse largement les frontières de la littérature. Couronné du Prix Femina en 1931, traduit en anglais dès 1932 sous le titre « Night Flight », le livre conquiert le public américain et devient le choix du Book of the Month Club. Metro Goldwyn Mayer s’en empare rapidement pour une adaptation cinématographique en 1933, avec John Barrymore, Helen Hayes et Clark Gable. Le film, projeté pendant dix semaines en France en 1934, propulse Saint-Exupéry vers un public bien plus large que celui de ses livres.

L’influence de l’œuvre rayonne jusque dans d’autres formes d’art. Le parfumeur Jacques Guerlain nomme l’une de ses créations « Vol de nuit », présentée dans un flacon Art Déco orné d’une hélice. En 1940, le compositeur Luigi Dallapiccola adapte le récit en opéra sous le titre « Volo di notte ». Plus tard, les compositeurs Gardner Read et Hyukjin Shin s’inspireront également de l’œuvre, ce dernier tentant particulièrement de traduire en musique la vision finale de Fabien au-dessus des nuages.

Paradoxalement, cette consécration s’accompagne de critiques, notamment dans le milieu de l’aviation. Certains pilotes jugent la représentation trop tragique et héroïque, une réception qui affecte profondément Saint-Exupéry et le plonge dans une crise d’écriture de neuf ans. Il ne publiera son prochain livre, « Terre des hommes », qu’en 1939.

Aux éditions FOLIO ; 192 pages.

3. Terre des hommes (recueil d’essais autobiographiques, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1926, Antoine de Saint-Exupéry devient pilote de ligne chez Latécoère, qui assure la liaison postale entre Toulouse et Dakar. Aux commandes de son avion, il sillonne les routes aériennes, affrontant les éléments aux côtés de ses camarades Jean Mermoz et Henri Guillaumet. Ces vols lui offrent une perspective inédite sur la planète : depuis les airs, il observe les montagnes, les déserts, les oasis, et médite sur la condition humaine.

L’événement central du récit survient en 1935, lors d’une tentative de record sur la liaison Paris-Saigon. Saint-Exupéry et son mécanicien André Prévot s’écrasent dans le désert libyen, à 200 kilomètres à l’ouest du Caire. Sans eau ni nourriture, les deux hommes errent dans les dunes, luttant contre la soif et l’épuisement. Alors qu’ils sont sur le point de succomber, un Bédouin surgit miraculeusement et les sauve. Cette expérience nourrit la réflexion de l’auteur sur la fraternité humaine.

À travers huit chapitres entremêlant récits d’aventures et méditations, Saint-Exupéry forge une vision humaniste où le progrès technique – incarné par l’avion – n’a de sens que s’il sert à rapprocher les hommes. Il évoque aussi bien ses atterrissages dans des oasis argentines que ses rencontres avec les Maures du désert, dans une large réflexion sur le sens de la vie et la responsabilité de chacun.

Autour du livre

La genèse de « Terre des hommes » s’enracine dans un moment d’immobilité forcée. En février 1938, Saint-Exupéry tente un vol record entre New York et la Terre de Feu mais s’écrase au Guatemala. Durant sa convalescence à New York, il commence à rassembler les textes qui formeront cette œuvre hybride, notamment des articles publiés dans « L’Intransigeant » en 1936 sous le titre « Le Vol brisé, Prison de sable ».

André Gide insuffle à l’ouvrage sa structure particulière en suggérant à Saint-Exupéry d’abandonner la narration linéaire au profit d’une composition en « gerbe » qui entremêle sensations, émotions et réflexions de l’aviateur. Le titre lui-même naît d’une anecdote : l’écrivain promet 100 francs à son cousin André de Fonscolombe pour trouver la formule idéale. En décembre 1938, à l’imprimerie de Lagny-Sur-Marne, « Étoile par grand vent » devient ainsi « Terre des hommes ».

La publication simultanée en France et aux États-Unis en 1939 donne naissance à deux versions distinctes. Saint-Exupéry adapte son texte pour le public américain, ajoutant et retranchant des passages. Le traducteur Lewis Galantière choisit le titre « Wind, Sand and Stars ». Les deux éditions rencontrent un succès retentissant : Grand Prix du roman de l’Académie française d’un côté, National Book Award de l’autre.

En 1959, le journaliste suisse Edmond Kaiser fonde l’organisation humanitaire Terre des Hommes, directement inspirée par les valeurs humanistes de l’œuvre. En 1967, l’Exposition universelle de Montréal fait de « Terre des hommes » son thème central, prolongeant la réflexion sur la solidarité entre les peuples. Dans son introduction au livre de l’Exposition, l’écrivaine Gabrielle Roy souligne la puissance du message : la conscience de notre solitude nous pousse à nous rapprocher les uns des autres.

National Geographic classe « Terre des hommes » au troisième rang des plus grands livres d’aventures de tous les temps, tandis que le magazine Outside le place en tête de sa liste des 25 meilleurs récits d’exploration. Des années plus tard, certains passages nourriront l’écriture du « Petit Prince », notamment les méditations sur la fraternité nées de l’expérience du désert. La phrase « C’est Mozart qu’on assassine », écrite à propos d’un enfant dans un train vers Moscou, inspirera même un roman éponyme à Gilbert Cesbron.

Aux éditions FOLIO ; 181 pages.

4. Pilote de guerre (roman, 1942)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1940, alors que la France s’effondre face à l’avancée allemande, le capitaine Antoine de Saint-Exupéry effectue des missions de reconnaissance aérienne au sein du groupe 2/33. À bord de son Bloch MB.174, il photographie les positions ennemies dans le nord de la France, conscient que chaque vol pourrait être le dernier. Sur vingt-trois équipages de son unité, dix-sept seront sacrifiés en quelques jours, « comme des verres d’eau jetés sur un incendie de forêt ».

Le 23 mai 1940, Saint-Exupéry reçoit l’ordre de survoler la région d’Arras. Cette mission, militairement dérisoire face à l’inexorable progression allemande, devient le fil conducteur du récit. Dans le froid glacial de la haute altitude, où les instruments de bord et les mitrailleuses se figent, le pilote observe les colonnes de réfugiés qui fuient l’invasion, les villages en flammes que l’armée française incendie pour ralentir l’ennemi. Sous les tirs de la DCA allemande, ses pensées dérivent vers son enfance, sa gouvernante tyrolienne, son frère mourant.

De retour à la base, les rares survivants attendent les ordres, conscients que la défaite approche. Pour Saint-Exupéry, cette bataille perdue n’est pas une fin mais une étape : « les graines doivent pourrir pour que naisse l’arbre ».

Autour du livre

« Pilote de guerre » naît dans un contexte historique précis : l’exil américain de Saint-Exupéry en décembre 1940. Pressé par ses éditeurs new-yorkais de témoigner sur la situation française, il transforme son expérience militaire en une méditation sur la civilisation occidentale. Cette genèse particulière explique la double nature du texte : chronique de guerre et réflexion philosophique se mêlent indissociablement.

La réception de l’œuvre illustre les fractures de l’époque. Aux États-Unis, la publication simultanée en français et en anglais sous le titre « Flight to Arras » en février 1942 connaît un succès retentissant. Six mois durant, le livre domine les ventes et modifie la perception américaine de la défaite française. En France occupée, le parcours s’avère plus complexe : Gallimard obtient d’abord l’autorisation du service de propagande allemand, mais le tirage se limite à 2100 exemplaires. Les réactions politiques ne tardent pas : la presse collaborationniste s’acharne contre le texte tandis que l’entourage du général de Gaulle le condamne avec une virulence égale. Le personnage du colonel Jean Israël, dont le courage exemplaire est salué alors même que les Juifs subissent la persécution, cristallise les oppositions. L’interdiction allemande frappe finalement le livre, qui poursuit sa circulation dans la clandestinité grâce aux réseaux résistants.

Cette double censure, nazie et gaulliste, souligne la position singulière de Saint-Exupéry dans le paysage intellectuel de la guerre. Refusant les simplifications idéologiques, il propose une réflexion sur les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Ses formules lapidaires résonnent avec force : « L’homme n’est qu’un nœud de relations », « Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit ». « Pilote de guerre » transcende ainsi le simple témoignage pour questionner la nature même de l’engagement.

La NBC Red Network propose dès octobre 1942 une version dramatique pour le public américain. Plus tard, en 1998, BBC Radio 4 confie à Rod Wooden une nouvelle adaptation où David Threlfall incarne le pilote. Ces transpositions attestent la puissance dramatique du texte original, qui dépasse les circonstances de sa création pour interroger universellement le sens du sacrifice et la nature de l’humanité.

Aux éditions FOLIO ; 221 pages.

5. Courrier sud (roman, 1929)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1920, la compagnie Latécoère inaugure ses premières liaisons aériennes entre la France et l’Afrique. Jacques Bernis fait partie de ces pilotes qui bravent le danger pour acheminer le courrier vers Dakar. Son histoire nous parvient à travers le regard d’un ami d’enfance, lui-même aviateur, qui reconstitue les derniers mois de sa vie.

Le récit alterne entre les vols de Bernis au-dessus de l’Espagne et du Sahara, et les souvenirs qui le hantent. Une histoire d’amour impossible avec Geneviève, mariée à un homme politique, occupe ses pensées. Quand leur fils meurt, Geneviève s’enfuit avec Bernis. Mais le pilote, conscient du fossé entre leur mode de vie, la persuade de retourner auprès de son mari. Cet amour impossible le poursuit jusque dans sa carlingue, où la solitude l’étreint.

Lors d’un vol entre Cap Juby et Dakar, l’avion de Bernis ne répond plus aux appels radio. Les heures passent, l’inquiétude monte dans les différentes bases. La nouvelle finit par tomber : l’appareil s’est écrasé dans une zone contrôlée par des tribus hostiles. Le pilote n’a pas survécu, mais le courrier qu’il transportait est intact.

Autour du livre

La genèse de « Courrier sud » s’inscrit dans l’expérience directe de Saint-Exupéry comme pilote de la compagnie Latécoère. En octobre 1926, nommé chef d’aéroplace à Cap Juby dans le sud du Maroc, il s’installe dans un fort isolé entre désert et océan. La solitude de ces longs jours le pousse à l’écriture : « Je lis un peu et me suis décidé à écrire un livre. J’ai déjà une centaine de pages et suis assez empêtré dans sa construction », confie-t-il dans une lettre.

Cette première œuvre prend racine dans une nouvelle antérieure, « L’Aviateur », publiée en 1926 dans la revue « Le Navire d’argent ». Jean Prévost, qui accompagne alors cette publication, souligne déjà la force singulière de cette écriture : « Cet art direct et ce don de vérité me semblent surprenants chez un débutant ». Le personnage de Jacques Bernis y apparaît déjà, préfigurant le héros de « Courrier Sud ».

Les résonances autobiographiques imprègnent chaque page. Comme son personnage, Saint-Exupéry voit ses fiançailles avec Louise de Vilmorin se briser face aux dangers de sa profession d’aviateur. Cette tension entre l’appel du ciel et les attaches terrestres constitue la trame profonde du récit. Umberto Eco note qu’il devient désormais impossible de savoir « s’il volait pour écrire ou s’il écrivait pour voler ».

« La Nouvelle Revue Française » publie d’abord des fragments dans son numéro 188 de mai 1929, avant que les Éditions Gallimard ne sortent l’édition intégrale, préfacée par André Beucler. Le succès de ce premier roman encourage Saint-Exupéry à poursuivre dans cette voie, sans jamais quitter les commandes de son avion. En 1937, Pierre Billon l’adapte au cinéma avec Pierre Richard-Willm, Jany Holt et Charles Vanel.

Les thèmes qui deviendront emblématiques de l’œuvre future de Saint-Exupéry s’esquissent déjà : la solitude du pilote, l’héroïsme quotidien face aux éléments, mais aussi cette méditation constante sur l’engagement et le sens du devoir. Les prémices de « Le Petit Prince » se dessinent entre les lignes de ce premier texte où la poésie naît de la confrontation entre le ciel et la terre, entre le devoir et le désir.

La postérité de « Courrier sud » se perpétue aujourd’hui à travers un raid sportif créé en 1998 au Maroc. Chaque année à la Toussaint, quinze à vingt équipes parcourent le désert en course à pied et VTT, rendant hommage à ces pionniers de l’aviation qui traçaient les premières routes du ciel.

Aux éditions FOLIO ; 153 pages.

6. Citadelle (essai philosophique, 1948)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur d’un empire de sable règne un chef berbère hanté par le souvenir de son père assassiné. Dans sa citadelle battue par les vents du désert, il médite sur l’art de gouverner et sur les enseignements paternels qui nourrissent sa réflexion. Jour après jour, il observe son peuple et tente de comprendre les mystères qui régissent les relations entre les hommes.

De ses contemplations émergent des vérités essentielles sur la condition humaine. Le souverain découvre que la grandeur d’une civilisation ne se mesure pas à ses richesses mais à sa capacité de créer du sens. Il comprend que chaque geste, aussi humble soit-il, participe à l’édification d’un ordre plus vaste, comme les pierres d’une cathédrale s’assemblent pour former un tout harmonieux. Le chef berbère élabore une philosophie où l’homme n’existe que par ses liens avec les autres. Il affirme que la véritable autorité ne repose pas sur la force mais sur la capacité à éveiller en chacun le désir de se dépasser pour servir une cause qui le transcende.

Autour du livre

Cette œuvre posthume occupe une place à part dans la bibliographie de Saint-Exupéry. Ébauchée dès 1936, « Citadelle » se développe en parallèle des derniers livres publiés de son vivant : « Terre des hommes », « Pilote de guerre » et « Le Petit Prince ». Les feuillets, accumulés sur plusieurs années dans une valise, constituent à eux seuls la moitié de l’œuvre totale de l’écrivain.

Saint-Exupéry désignait lui-même « Citadelle » comme son œuvre posthume. Il la considérait inachevée et estimait qu’il lui faudrait encore dix ans pour retravailler ces sept cents pages qu’il qualifiait de « gangue ». Le texte, publié en 1948, quatre ans après sa disparition en Méditerranée, a été structuré en 219 chapitres par les éditeurs qui ont tenté de dessiner une vision cohérente du message.

Le ton, délibérément solennel et quasi biblique, s’accompagne d’une écriture poétique où se mêlent vocabulaire religieux, réflexions moralistes et envolées lyriques. Pierre Chevrier (pseudonyme de Nelly de Vogüé) révèle que Saint-Exupéry ambitionnait de délivrer aux hommes une « bible » qui soit aussi un « poème », ce qui justifie l’appellation de « chant lyrique d’inspiration biblique ».

Trois niveaux de lecture se distinguent dans « Citadelle ». Le premier joue sur l’exotisme d’une fable évoquant les palais des mille et une nuits. Le deuxième propose une réflexion morale et sociale sur le chef et l’autorité, correspondant peut-être à un projet antérieur intitulé « Le Caïd ». Le troisième niveau appelle à la vigilance de l’Esprit. Ces strates de sens convergent vers une méditation sur la condition de l’homme et son lien à Dieu.

À partir de 1943, Saint-Exupéry se montre persuadé qu’un seul problème se pose à l’écrivain : redonner aux hommes « une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles ». Cette quête transparaît dans la forme même du texte, qui mélange paraboles et philosophie. Les thèmes majeurs – l’Amour, l’Apprentissage, la Création, Dieu, les Hommes – déjà présents dans ses œuvres précédentes, trouvent ici leur point culminant.

Le manuscrit recèle de nombreuses références à la Bible (particulièrement à « L’Ecclésiaste », au « Cantique des Cantiques », à « L’Apocalypse »), au Coran, au bouddhisme, aux œuvres de Nietzsche (« Ainsi parlait Zarathoustra »), de Pascal et de Descartes. Le style rappelle celui de Khalil Gibran dans « Le Prophète ».

L’histoire éditoriale de « Citadelle » mérite d’être soulignée. La première édition comportait des imprécisions et ne tenait pas compte des manuscrits antérieurs à 1941, date à laquelle Saint-Exupéry s’était procuré un dictaphone aux États-Unis. Une seconde version, plus complète, paraît en 1959 aux éditions Club des Libraires de France. C’est ce texte qui servira de base aux éditions ultérieures dans la collection « La Pléiade » et aux traductions étrangères.

Aux éditions FOLIO ; 467 pages.