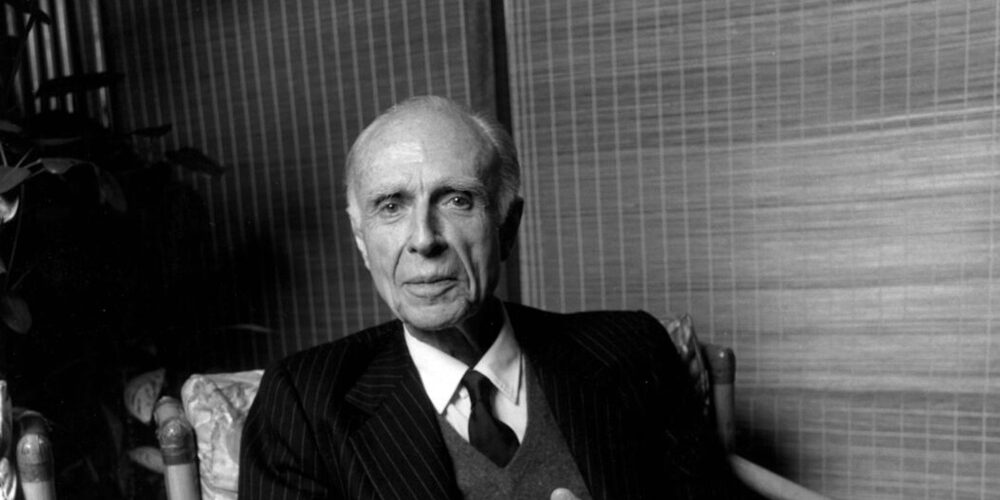

Adolfo Bioy Casares (1914-1999) est l’un des écrivains argentins les plus importants du XXe siècle. Né dans une famille aisée de Buenos Aires, il développe très tôt une passion pour la littérature. Sa rencontre avec Jorge Luis Borges en 1932 marque le début d’une amitié féconde qui durera jusqu’à la mort de ce dernier en 1986.

En 1940, il épouse l’écrivaine Silvina Ocampo et publie son premier chef-d’œuvre, « L’invention de Morel », qui lance véritablement sa carrière. Son œuvre, traduite dans plus de seize langues, se caractérise par un mélange de fantastique, de science-fiction et de roman policier. Parmi ses romans majeurs figurent « Plan d’évasion » (1945), « Le songe des héros » (1954), et « Dormir au soleil » (1973).

Bioy Casares collabore régulièrement avec Borges sous divers pseudonymes, produisant notamment les « Chroniques de Bustos Domecq ». Son talent est couronné par de nombreuses distinctions, dont le prestigieux Prix Cervantes en 1990. Les dernières années de sa vie sont marquées par des pertes douloureuses : la mort de Borges (1986), puis celles quasi simultanées de son épouse Silvina (1993) et de sa fille Marta (1994). Il décède à Buenos Aires en 1999, laissant derrière lui une œuvre majeure de la littérature hispanophone.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. L’invention de Morel (1940)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1940 paraît « L’invention de Morel », récit d’un fugitif qui trouve asile sur une île réputée maudite. Condamné à la prison à vie dans son Venezuela natal, il survit tant bien que mal dans ce lieu hostile où une mystérieuse maladie décime toute forme de vie. L’île n’est pas totalement déserte : un musée monumental, une chapelle et une piscine témoignent d’une ancienne présence humaine.

La solitude du narrateur prend fin avec l’arrivée impromptue d’un groupe d’estivants. Menés par un énigmatique scientifique nommé Morel, ils évoluent dans un monde parallèle, ignorant complètement sa présence. Le fugitif observe leurs allées et venues, particulièrement celles de Faustine, une femme dont il tombe amoureux. Mais quelque chose cloche : les mêmes conversations, les mêmes gestes se reproduisent à l’identique, semaine après semaine.

L’explication de ces événements surréalistes survient lorsque Morel révèle à ses invités la nature de son invention : une machine capable d’enregistrer et de reproduire la réalité dans sa totalité, y compris les sensations. Cette immortalité artificielle a un prix : les personnes enregistrées meurent peu après, leur corps se désagrégeant inexorablement. Le fugitif fait alors un choix radical.

Autour du livre

En 1940, « L’invention de Morel » émerge comme un précurseur majeur du réalisme magique, une dizaine d’années avant l’apparition officielle du terme. Jorge Luis Borges, ami proche de Bioy Casares pendant quarante ans, avec qui il dîne quotidiennement, signe la préface de cette œuvre qu’il qualifie de « parfaite ». Les deux écrivains collaborent d’ailleurs sur plusieurs nouvelles sous le pseudonyme de H. Bustos Domecq.

Le récit se situe à la confluence du thriller policier et de la nouvelle fantastique, mais brille surtout en tant que conte métaphysique aux accents borgésiens. La narration se déploie comme des miroirs à triple battants, créant une réalité multiple et insaisissable. Les décors minimalistes et oniriques évoquent les tableaux de Chirico, servant de toile de fond à cette méditation sur l’immortalité et la persistance de l’âme.

Dans ses Mémoires publiées en 1994, Bioy Casares confie que « s’il devait choisir un endroit pour attendre la fin du monde, ce serait une salle de cinéma ». Cette déclaration résonne avec les thèmes centraux du livre : la scopophilie, les fantasmes de possession par le regard, les jeux du montrer-cacher. La machine de Morel préfigure avec une acuité remarquable les développements technologiques ultérieurs : hologrammes, réalité virtuelle, transhumanisme.

« L’invention de Morel » connaît plusieurs adaptations : une version télévisuelle française en 1967 par Claude-Jean Bonnardot, une adaptation cinématographique en 1974 par Emidio Greco, et une transposition en bande dessinée en 2007 par Jean-Pierre Mourey. La série « Lost », le film « L’Accordeur de tremblements de terre » des frères Quay et « Les Murailles de Samaris » de François Schuiten s’en inspirent directement.

La réception critique témoigne de l’importance durable de l’œuvre. Octavio Paz fait écho à l’éloge de Borges, tandis que de nombreux auteurs latino-américains saluent sa contribution à la littérature fantastique du XXe siècle. En 1990, Bioy Casares reçoit le prestigieux Prix Cervantes, couronnant une carrière littéraire dont « L’invention de Morel » constitue la pierre angulaire.

L’œuvre interroge la tension entre finitude et immortalité, où l’image ne remplace jamais totalement la vie. Comme le souligne un passage clé : « Rien ne se perd […] ce que nous pensons et sentons durant la vie sera comme un alphabet grâce auquel l’image continuera à tout comprendre. » Cette réflexion sur la préservation de la conscience et la nature de la réalité conserve aujourd’hui toute sa pertinence, alors que les questions sur l’intelligence artificielle et la numérisation de l’être humain occupent le devant de la scène.

Aux éditions 10/18 ; 128 pages.

2. Plan d’évasion (1945)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1914, le pénitencier des îles du Salut, au large de Cayenne, accueille un nouveau pensionnaire : le lieutenant Henri Nevers. Contraint de quitter la France et sa bien-aimée Irène pour des raisons familiales obscures, il doit seconder pendant un an le gouverneur Castel dans l’administration de ce bagne tropical. Dès son arrivée, les anomalies s’accumulent : une liberté de circulation inhabituelle accordée aux prisonniers, des comportements étranges, des rumeurs inquiétantes.

À travers sa correspondance avec son oncle Antoine, Nevers dépeint une réalité carcérale qui défie la logique. Le gouverneur Castel, personnage énigmatique, se livre à des activités suspectes sur l’île du Diable. Il déambule accompagné d’animaux singuliers et semble camoufler systématiquement l’intérieur de sa demeure. Quand une prétendue épidémie de choléra frappe la colonie et qu’un détenu évoque une possible révolte, Nevers commence à soupçonner que Castel mène des expériences secrètes.

La réalité s’avère plus terrifiante que ses hypothèses : le gouverneur utilise les prisonniers comme cobayes pour des opérations chirurgicales visant à modifier leur perception sensorielle. Son projet : créer une utopie carcérale en transformant la manière dont les détenus perçoivent leur environnement, allant jusqu’à provoquer des confusions entre leurs différents sens.

Autour du livre

« Plan d’évasion », publié en 1945, s’inscrit dans le prolongement direct de « L’invention de Morel », le premier succès d’Adolfo Bioy Casares. Le romancier emprunte à nouveau le cadre insulaire et développe des thématiques similaires autour de l’isolement, de la mort et de la folie. Les références à « L’île du docteur Moreau » de H. G. Wells soulignent une filiation qui marie science et fantastique.

Le succès ne fut pourtant pas immédiat. Bioy Casares lui-même témoigne : « J’avais eu beaucoup de succès en 1941 et 1942 avec ‘L’invention de Morel’. Il s’était épuisé au bout de onze mois […] En 1945, ‘Plan d’évasion’ ne marcha pas aussi bien. On le considérait comme une œuvre mineure. » Le livre connaîtra une seconde vie grâce à sa traduction française, récompensée par le Prix du meilleur livre étranger en 1979.

Jorge Luis Borges, ami proche de l’auteur, décèle dans « Plan d’évasion » la construction d’une « fiction inépuisable, la fable exemplaire où chacun trouve son propre reflet ». Cette dimension symbolique se manifeste dans le renversement des codes traditionnels : les prisonniers se révèlent étrangement passifs tandis que la figure d’autorité du gouverneur devient une menace mystérieuse et oppressante.

La paranoïa qui imprègne le récit monte crescendo jusqu’à une conclusion inattendue, mêlant poésie symboliste et anticipation scientifique. Cette dimension expérimentale se double d’une réflexion sur les traitements thérapeutiques et l’évolution de la psychologie. Les lettres du protagoniste à son oncle créent une narration singulière, entre récit enchâssé et roman épistolaire, qui rappelle certaines œuvres du XIXe siècle tout en les modernisant.

« Plan d’évasion » joue aussi avec l’Histoire à travers des références à l’affaire Dreyfus, incarnée par un personnage qui se révèle porter un autre nom. Cette mise en abyme participe à la construction d’un univers où « toute chose peut être symbole de toute chose », selon les mots mêmes de Bioy Casares. Les questions d’éthique scientifique s’entremêlent aux expérimentations sur la perception humaine, nourrissant une méditation sur les limites de la raison et du progrès.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 171 pages.

3. Le songe des héros (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Buenos Aires, 1927. Emilio Gauna, jeune homme de vingt-et-un ans, remporte mille pesos aux courses hippiques. Euphorique, il décide de célébrer sa victoire pendant les trois nuits du Carnaval avec sa bande d’amis menée par le charismatique docteur Valerga. De cette fête débridée, Gauna ne garde que des bribes de souvenirs : une mystérieuse femme masquée croisée dans un bal, le reflet d’une lame de couteau sous la lune, un réveil confus au bord d’un lac.

Les années suivantes, ces fragments de mémoire le hantent sans relâche. Entre-temps, il rencontre et épouse Clara, la fille du sorcier-devin Taboada. Malgré son mariage et les avertissements de son beau-père qui pressent un danger, Gauna reste obsédé par cette nuit énigmatique dont il ne parvient pas à reconstituer le fil.

En 1930, comme un signe du destin, il gagne à nouveau de l’argent aux courses pendant le Carnaval. Déterminé à percer le mystère de cette soirée perdue, il décide de reproduire exactement le même parcours qu’en 1927, avec les mêmes compagnons.

Cette quête le mène de cabaret en cabaret, jusqu’à l’Armenonville où il retrouve la femme masquée – qui n’est autre que Clara. Mais la soirée bascule quand il aperçoit son épouse sourire à un inconnu. Aveuglé par la jalousie, Gauna quitte le bal et s’enfonce dans la nuit, suivi par Clara qui tente désespérément de le sauver du destin funeste qu’elle pressent.

Autour du livre

En s’éloignant des décors insulaires qui caractérisaient « L’invention de Morel » et « Plan d’évasion », « Le songe des héros » marque en 1954 un tournant dans l’œuvre de Bioy Casares. L’atmosphère onirique des faubourgs de Buenos Aires remplace les îles mystérieuses, tandis que les personnages se multiplient autour du protagoniste, à l’inverse de la solitude qui imprégnait les romans précédents.

Le surnaturel s’infiltre avec tact dans cette narration urbaine, principalement à travers les présages du sorcier Taboada et les distorsions temporelles qui brouillent la frontière entre 1927 et 1930. Cette construction narrative s’inspire notamment de l’Ulysse de Joyce : comme lui, Bioy Casares analyse un fragment de vie entre deux dates précises, transformant la descente aux Enfers en une quête de la mémoire perdue dans les rues de Buenos Aires.

La ville elle-même devient un lieu d’anéantissement où se joue la tension entre tradition et modernité : d’un côté le maté, symbole d’une vie simple et rurale, de l’autre le champagne des cabarets qui incarne la tentation de la ville. Cette dualité se reflète jusque dans les lieux emblématiques comme la pâtisserie des Argonautes ou le cabaret Armenonville, ce dernier ayant réellement existé et marqué la jeunesse de Bioy Casares.

Le thème de l’ivresse, omniprésent, fait écho au mythe de Dionysos : fils de l’oubli dans la mythologie grecque, le dieu trouve son écho dans ce protagoniste qui cherche paradoxalement à se souvenir d’une nuit d’amnésie alcoolique. Comme le souligne le philosophe Gilles Deleuze lors d’une conférence à la Femis en 1987, citée dans le film « Coma » de Bertrand Bonello : « Le rêve des autres est une terrible volonté de puissance ». Cette citation résonne particulièrement avec le destin de Clara, prisonnière du rêve obsessionnel de son mari.

Adapté au cinéma en 1997 par Sergio Renán, « Le songe des héros » est considéré par de nombreux critiques comme l’œuvre majeure de Bioy Casares. Sa construction métaphysique culmine dans une révélation finale qui bouleverse la lecture de l’ensemble, questionnant la nature même du temps et du destin.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 237 pages.

4. Dormir au soleil (1973)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un quartier populaire de Buenos Aires, Lucio Bordenave coule des jours paisibles comme horloger après avoir été licencié de son poste à la banque. Sa vie s’organise entre son atelier, son épouse Diana – dont il supporte stoïquement le tempérament orageux – et Ceferina, leur fidèle gouvernante. L’équilibre de ce petit monde bascule le jour où un énigmatique dresseur de chiens allemand, le professeur Standle, persuade Bordenave de faire admettre sa femme dans l’institut psychiatrique du docteur Samaniego.

Le retour de Diana à la maison marque le début d’une série d’événements déconcertants. Son caractère s’est radicalement transformé : l’épouse autrefois exigeante et colérique est devenue d’une douceur presque irréelle. Plus troublant encore, elle semble avoir oublié les gestes du quotidien, ne reconnaît plus certains proches et manifeste une fascination inexpliquée pour la Plaza Irlanda. L’acquisition d’une chienne – qui porte aussi le nom de Diana – et les visites insistantes de sa belle-sœur Adriana María accentuent le sentiment d’étrangeté qui s’empare peu à peu de Bordenave.

La confrontation avec le Dr Samaniego révèle une vérité stupéfiante : la clinique pratique des transferts d’âmes entre humains et animaux. L’âme de Diana habite désormais le corps d’une chienne, tandis que son enveloppe corporelle accueille l’esprit d’une jeune femme mourante. Alors que Bordenave tente de s’opposer à ces manipulations, il se retrouve lui-même interné dans la clinique.

Autour du livre

Dans la lignée de « L’invention de Morel » et de « Plan d’évasion », « Dormir au soleil » adopte la forme d’une longue lettre adressée à Félix Ramos, dont la réaction servira d’épilogue. Cette structure épistolaire, signature de Bioy Casares, permet d’installer une tension narrative progressive qui se déploie dans le Buenos Aires contemporain de l’auteur.

La dimension politique transparaît à travers le traitement de la « transplantation d’âmes », métaphore des méthodes de manipulation mentale et de contrôle social. Le cadre réaliste du quartier populaire et la description minutieuse de la vie quotidienne renforcent l’impact du basculement dans le fantastique. Cette juxtaposition entre ordinaire et extraordinaire constitue la marque de la littérature argentine, dont Bioy Casares représente, aux côtés de Borges, l’une des figures majeures.

Les relations entre les personnages révèlent une réflexion profonde sur l’identité et l’amour. Le protagoniste Lucio Bordenave incarne un anti-héros attachant malgré – ou grâce à – ses faiblesses : médiocre, égoïste, paranoïaque, lâche. Ces traits de caractère confèrent au récit une dimension parfois loufoque, notamment dans les dialogues qui frôlent l’absurde.

L’omniprésence des chiens dans « Dormir au soleil » puise sa source dans la vie même de Bioy Casares. Ses journaux personnels témoignent d’un lien particulier avec ces animaux, du chien Gabriel gagné à une loterie durant son enfance jusqu’à sa propre chienne Diana, arrivée chez lui en 1971, deux ans avant la publication du livre. Cette connexion intime nourrit la réflexion sur les frontières entre humanité et animalité.

Le texte a connu une adaptation cinématographique en 2010 par le réalisateur argentin Alejandro Chomski. Le film, projeté dans plusieurs festivals internationaux dont celui de Karlovy Vary et de San Francisco, met en scène Luis Machín dans le rôle de Bordenave, Esther Goris dans celui de Diana et Carlos Belloso en Dr Samaniego.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 288 pages.