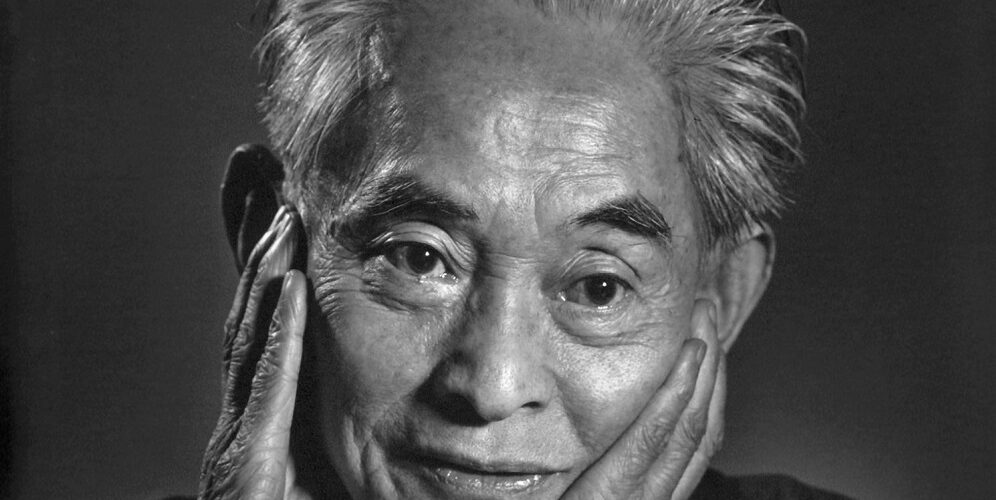

Yasunari Kawabata (1899-1972) est l’un des écrivains japonais les plus importants du XXe siècle, couronné par le prix Nobel de littérature en 1968. Né à Osaka pendant l’ère Meiji, il connaît une enfance marquée par le deuil : il perd ses parents très jeune et est élevé par ses grands-parents. Cette expérience précoce de la perte influencera profondément son œuvre.

Après des études de littérature à l’Université Impériale de Tokyo, il se fait connaître dans les années 1920 comme l’une des figures majeures de l’École des sensations nouvelles (Shinkankaku-ha), un mouvement d’avant-garde littéraire. Son premier succès majeur vient avec « La danseuse d’Izu » (1926), une nouvelle inspirée de sa rencontre avec une troupe de théâtre ambulant.

Son chef-d’œuvre « Pays de neige » (1947), ainsi que d’autres romans majeurs comme « Le Grondement de la montagne » (1954) et « Les Belles Endormies » (1961), témoignent de son style singulier mêlant tradition japonaise et modernité. Son écriture se caractérise par une recherche constante de la beauté, une grande sensibilité aux émotions et un style épuré proche de l’esthétique zen.

Tout au long de sa carrière, il développe une forme particulière de récits très courts qu’il appelle « Récits qui tiennent dans la paume de la main », publiés entre 1921 et 1964. Premier écrivain japonais à recevoir le prix Nobel de littérature, il met fin à ses jours en 1972 à Zushi, sans laisser d’explication.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Pays de neige (1947)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1930, un dilettante de Tokyo du nom de Shimamura s’échappe de sa vie conjugale pour séjourner dans une station thermale isolée des Alpes japonaises. Dans le train qui l’y mène, il est troublé par la présence de Yoko, une jeune femme énigmatique au chevet d’un malade.

Sur place, il renoue avec Komako, une geisha rencontrée quelques mois plus tôt. Leur liaison se déploie au rythme des saisons, entre passion dévorante et retenue. Elle l’aime avec fougue et sincérité. Lui reste contemplatif, comme spectateur de leur histoire, hanté par l’image de Yoko qui rôde dans les parages.

Autour du livre

La genèse de « Pays de neige » témoigne d’un travail d’écriture minutieux qui s’étend sur plus d’une décennie. Le texte naît d’abord sous forme de fragments publiés dans diverses revues japonaises à partir de 1935. La première version complète paraît en 1937, mais Kawabata ne cesse de retravailler son texte jusqu’en 1947, date de la version définitive. Cette élaboration progressive reflète la maturation d’une œuvre qui deviendra l’un des piliers de la littérature japonaise moderne.

Le roman prend forme dans un contexte historique particulier : celui du militarisme japonais triomphant. Alors que la littérature officielle glorifie le code d’honneur des samouraïs et leur dévouement à l’empire, Kawabata choisit une voie radicalement différente. Il inscrit son œuvre dans une tradition littéraire centrée sur la sensibilité et la contemplation de la nature, perpétuant ainsi ce que la critique nomme « la ligne féminine » de la littérature japonaise.

L’inspiration du roman trouve sa source dans les séjours de Kawabata à l’auberge Takahan (aujourd’hui « Yukiguni no Yado Takahan ») dans la ville thermale de Yuzawa. C’est là qu’il rencontre la geisha Matsuei, de son vrai nom Kiku Maruyama, qui servira de modèle au personnage de Komako. Cette femme, née en 1916 dans une famille paysanne pauvre de Sanjo, devient geisha à l’âge de onze ans. Son destin croise celui de Kawabata qui immortalise leur rencontre dans son récit.

La critique littéraire japonaise salue dans « Pays de neige » un chef-d’œuvre de la prose lyrique moderne. Le philosophe et critique Shuichi Kato note que la force du texte réside dans sa capacité à extraire la beauté des phénomènes par un procédé d’épuration. Cette technique confère au roman une double nature : une apparente simplicité qui dissimule une profonde complexité psychologique.

L’écrivain Yukio Mishima propose une lecture singulière du roman. Il relève notamment la dimension philosophique de la scène d’ouverture, où le reflet dans la vitre du train préfigure toute la structure narrative. Pour Mishima, les personnages évoluent comme dans un miroir onirique, leurs actions et leurs destins se reflétant les uns dans les autres avec une grâce chorégraphique.

Le succès international du roman culmine avec l’attribution du prix Nobel de littérature à Kawabata en 1968. Le comité Nobel cite explicitement « Pays de neige » parmi les trois œuvres majeures justifiant cette distinction, aux côtés de « Nuée d’oiseaux blancs » et de « Kyôto ».

De nombreux écrivains s’en inspirent, comme Mo Yan avec « Le Chien blanc et la balançoire » (1985), ou encore Yoko Tawada qui publie en 2000 une œuvre inspirée du roman. Le cinéma s’en empare également avec deux adaptations majeures : celle de Shiro Toyoda en 1957 et celle de Hideo Oba en 1965. La chambre où Kawabata écrivit « Pays de neige » fait aujourd’hui office de musée dans l’auberge Takahan.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.

2. Les Belles Endormies (1961)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Japon, années 1960. Le vieil Eguchi, 67 ans, découvre une maison close d’un genre singulier. L’établissement n’accueille que des hommes âgés, considérés comme « de tout repos » – entendez par là devenus impuissants. Ils peuvent y passer la nuit aux côtés de très jeunes femmes, endormies par de puissants narcotiques.

D’abord réticent, Eguchi revient pourtant nuit après nuit dans cette demeure au bord de la mer. Au fil de cinq visites, la présence de ces corps juvéniles fait ressurgir les souvenirs des femmes qui ont marqué son existence : son épouse, ses maîtresses, ses filles, sa mère.

Autour du livre

La genèse des « Belles Endormies » s’inscrit dans une période trouble de la vie de Yasunari Kawabata. Publié initialement sous forme de feuilleton dans la revue Shinchō entre janvier et juin 1960, puis de janvier à novembre 1961, le texte paraît finalement en volume en novembre 1961. Cette parution discontinue s’explique notamment par les obligations de Kawabata, invité par le Département d’État américain et le PEN Club international de São Paulo.

Quatre mois après la publication, Kawabata est hospitalisé pour une overdose de somnifères qui le laisse plusieurs jours dans le coma. Cette expérience des narcotiques imprègne l’atmosphère onirique du récit, où les frontières entre conscience et inconscience s’estompent. Les somnifères occupent une place centrale dans l’intrigue, tant pour les jeunes filles endormies que pour le protagoniste.

Yukio Mishima, dans sa critique, compare l’œuvre à « un sous-marin où l’équipage, prisonnier, manque peu à peu d’oxygène ». Il souligne la perfection formelle du texte qui dégage « le parfum d’un fruit trop mûr ». Pour lui, « Les Belles Endormies » constitue l’apogée du décadentisme japonais, dépassant largement les tentatives de l’ère Taishō.

L’essence de l’érotisme selon Mishima réside dans l’inaccessibilité : le désir s’intensifie précisément parce que tout échange verbal demeure impossible. Les jeunes filles endormies incarnent une forme de pureté absolue, comparable à celle des oiseaux ou des chiens dans d’autres œuvres de Kawabata. Selon Mishima, l’hymen devient alors le symbole ultime de cette frontière infranchissable, marquant la limite entre l’extérieur et l’intérieur.

La présence obsédante de la mort traverse aussi le texte. Le protagoniste oscille entre pulsion de vie et désir d’extinction, jusqu’à la mort brutale d’une des jeunes filles. La réaction glaciale de la tenancière – « Ne vous inquiétez pas, il en reste une autre » – révèle soudain la nature profondément inhumaine de l’établissement.

Couronné par le prix Mainichi de la culture en 1962, « Les Belles Endormies » a suscité de nombreuses adaptations : cinq films entre 1968 et 2011, une pièce de théâtre en 1997, et même un opéra en 2008. Gabriel García Márquez s’en inspire pour « Mémoire de mes putains tristes », tandis que l’écrivaine taïwanaise Li Ang en propose une réécriture en 2017.

Une controverse entoure la paternité du texte. Certains membres du milieu littéraire japonais, dont l’ancien rédacteur en chef de Bungei Shunjū, Taku Tsutsumi, attribuent l’œuvre à Yukio Mishima. Cette hypothèse s’appuie notamment sur des différences calligraphiques dans le manuscrit original, jugé trop soigné pour être de la main de Kawabata.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 124 pages.

3. Le Maître ou le tournoi de go (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1938, dans une auberge de la campagne japonaise se joue une partie de go historique. D’un côté, maître Shūsai, 65 ans, figure légendaire du jeu, à la santé fragile mais à l’esprit encore affûté. De l’autre, Otaké, 30 ans, jeune joueur impétueux qui incarne une nouvelle génération. La partie va s’étendre sur six mois.

Le récit raconte cette confrontation à travers le regard d’Uragami, un journaliste mandaté pour couvrir l’événement. Il observe moins le jeu lui-même que la personnalité des joueurs, leurs réactions, leurs failles. Pendant que le Maître joue avec une lenteur méditative, tel un rituel sacré, Otaké adopte un style plus nerveux, calculateur, moderne.

Autour du livre

Dans ce récit semi-fictionnel publié en 1951, Yasunari Kawabata transforme une chronique journalistique en méditation sur le déclin d’une culture millénaire. Initialement reporter pour le journal Mainichi en 1938, l’écrivain assiste à la dernière partie officielle du maître Honin’bō Shūsai contre le jeune Kitani Minoru, rebaptisé Otaké dans le livre. Cette confrontation se mue en métaphore du choc entre deux époques : l’ancienne culture japonaise, incarnée par le vénérable maître, et la modernité pragmatique représentée par son jeune adversaire.

Le choix de modifier le nom du jeune adversaire – seul personnage rebaptisé dans le récit – révèle la sensibilité de Kawabata aux implications de son œuvre. Le véritable Kitani Minoru s’est d’ailleurs insurgé contre sa représentation dans le roman, estimant que le personnage de fiction apparaissait sous un jour trop froid et calculateur.

« Le Maître ou le tournoi de go » se démarque dans la bibliographie de Kawabata par l’absence quasi-totale de personnages féminins, inhabituelle chez le romancier japonais. Cette particularité accentue la dimension austère et cérémonielle du récit, centré sur l’affrontement intellectuel entre deux conceptions irréconciliables du jeu et, par extension, de la vie.

La genèse de l’œuvre s’étend sur plus d’une décennie. Les premières versions paraissent en feuilleton dès 1942, mais Kawabata remanie constamment son texte jusqu’à la publication définitive en 1954. Deux versions coexistent : l’une en 41 chapitres, l’autre en 47 chapitres, sans qu’un consensus émerge sur la version à privilégier. Cette dualité témoigne de l’importance que l’auteur accordait à ce texte, qu’il considérait comme son œuvre la plus aboutie et la seule véritablement achevée.

La narration se distingue par son caractère hybride qui mêle éléments documentaires et fiction. Les diagrammes de jeu reproduisent fidèlement les 237 coups de la partie historique, tandis que le récit scrute les tensions psychologiques entre les protagonistes. Le narrateur observe minutieusement les comportements, les gestes, jusqu’aux conditions météorologiques, dans une atmosphère où chaque détail porte une signification symbolique.

La dimension politique affleure en filigrane. Plusieurs critiques, dont Edward Seidensticker, interprètent cette partie comme une allégorie de la défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Le texte résonne particulièrement avec les bouleversements que traverse alors le Japon : « La beauté du Japon et de l’Orient avait fui le jeu de Go. Tout était devenu science et réglementation. »

L’impact du « Maître ou le tournoi de go » dépasse largement les frontières du Japon. Les multiples traductions – plus d’une douzaine de langues – ont contribué à populariser le jeu de Go en Occident. Le livre constitue une référence pour comprendre la place du Go dans la société japonaise traditionnelle.

L’adaptation la plus notable reste le film franco-suisse « La Diagonale du fou » (1984) de Richard Dembo. Le réalisateur transpose l’intrigue dans l’univers des échecs, opposant un champion soviétique à un jeune prodige américain. Cette relecture contemporaine conserve la tension dramatique de l’affrontement entre tradition et modernité.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 157 pages.

4. Kyôto (1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1960, Chieko travaille dans la boutique familiale de kimonos à Kyoto. Adoptée dès sa naissance par un couple de négociants en tissus, elle découvre à vingt ans l’existence de Naeko, sa sœur jumelle. Cette dernière vit dans les montagnes où elle participe à l’exploitation des cryptomères, ces grands conifères emblématiques du Japon.

Les retrouvailles des deux jeunes femmes se font sous le signe de la retenue. Malgré leur lien de sang, tout les sépare : leur éducation, leur milieu social, leur rapport aux traditions.

Autour du livre

« Kyôto » paraît d’abord en feuilleton dans le quotidien Asahi Shimbun d’octobre 1961 à janvier 1962. Pour s’imprégner de l’atmosphère de l’ancienne capitale impériale, Kawabata s’installe dans une demeure du quartier de Shimogamo, où il observe méticuleusement les transformations de la ville. Son regard se pose notamment sur les fleurs de violettes qui poussent entre les pierres d’une lanterne chrétienne, dans le jardin d’une vieille pharmacie du quartier de Shimogamo – ces mêmes violettes qui ouvriront les premières pages du livre.

La rédaction s’effectue dans des conditions particulières : sous l’emprise de somnifères, l’écrivain compose dans un état second, entre veille et sommeil. Cette dimension onirique transparaît dans l’œuvre finale, où la frontière entre réel et imaginaire s’estompe subtilement. Plus tard, Kawabata avouera avoir perdu le souvenir de nombreux passages écrits sous l’influence des médicaments, qualifiant même « Kyôto » de « production anormale ».

Le texte se structure autour des quatre saisons, du printemps à l’hiver. Cette architecture narrative constitue un acte de résistance délibéré face à la modernisation effrénée du Japon des années 1960. En effet, « Kyôto » naît d’une urgence : celle de préserver par l’écrit une ville dont la physionomie se métamorphose inexorablement. « Les montagnes disparaissent, je ne vois plus les montagnes », se lamente Kawabata en parcourant les rues. Cette inquiétude viscérale face à l’occidentalisation galopante et à la disparition du paysage traditionnel imprègne chaque page.

Le succès international ne tarde pas : « Kyôto » figure parmi les trois œuvres citées par le comité Nobel lors de l’attribution du prix à Kawabata en 1968. Le rayonnement du texte se poursuit à travers de multiples adaptations : trois versions cinématographiques (1963, 1980, 2016), dont la première obtient une nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. La télévision japonaise s’en empare également à plusieurs reprises, proposant pas moins de sept adaptations entre 1964 et 2005.

L’œuvre génère un intense dialogue critique. Pour Nicolas Gattig du Japan Times, elle se présente comme une « méditation élégiaque sur le patrimoine culturel de Kyoto ». Jean Montenot y lit un réquisitoire politique contre l’industrialisation de l’ère Meiji, tandis que Nicole Chardaire souligne la délicatesse avec laquelle Kawabata dépeint la nature et ses manifestations saisonnières.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.

5. Tristesse et Beauté (1965)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la veille du Nouvel An, Oki Toshio quitte Tokyo pour Kyoto. Cet écrivain célèbre souhaite y écouter les cloches des monastères, mais son véritable but est de revoir Otoko. Vingt-quatre ans plus tôt, il avait entretenu avec elle une liaison passionnée qui s’était achevée dans le drame : enceinte à seize ans, Otoko avait perdu l’enfant et fait une tentative de suicide.

Le temps a passé. Otoko est maintenant une artiste-peintre respectée qui partage sa vie avec Keiko, son élève. Cette dernière, d’une beauté extraordinaire, voue à sa maîtresse un amour exclusif. Lorsqu’elle découvre les souffrances infligées jadis par Oki, elle entreprend une vengeance perverse en usant de ses charmes.

Autour du livre

Publié en 1965, « Tristesse et Beauté » se nourrit des expériences de Yasunari Kawabata, notamment sa relation platonique avec Hatsushiro Ito, une jeune fille qu’il a connue dans un café de Tokyo en 1920. Cette histoire d’amour inachevée innerve le récit à travers la relation entre Oki et Otoko, mais la transpose dans une dimension charnelle que Kawabata n’a jamais connue avec Ito.

Le roman s’inscrit dans une période particulièrement intense de création pour Kawabata, qui travaille simultanément sur trois autres œuvres majeures : « Les Belles Endormies », « Kyôto » et « Le Bras ». Cette période créative intense culmine en février 1962 avec l’hospitalisation de l’écrivain pour des symptômes de sevrage aux somnifères. Les quatre œuvres composées durant cette période portent la marque de cet état psychologique particulier.

La trame narrative entrelace habilement plusieurs niveaux de lecture. Le roman d’Oki, « Une fille de seize ans », devient un miroir dans lequel se reflètent les événements du passé, créant un jeu de mise en abyme où la littérature immortalise et transforme la réalité vécue. Cette construction complexe permet de sonder les mécanismes de la mémoire et du désir.

La figure de Keiko incarne une dimension particulière du récit : celle d’un esprit vengeur, comparable aux esprits maléfiques du « Dit du Genji ». À l’instar de Dame Rokujō dont l’esprit tourmente la Dame de la Chambre aux Glycines, la présence de Keiko devient une manifestation physique de la jalousie d’Otoko. Cette référence à la littérature classique japonaise enrichit la portée symbolique du personnage.

Malgré certaines critiques concernant son traitement de l’homosexualité féminine et sa classification occasionnelle comme roman « populaire », « Tristesse et Beauté » révèle la quintessence de l’art de Kawabata. Le roman préfigure ses derniers textes où s’affirme une quête de pureté, symbolisée par le passage du domaine démoniaque au domaine bouddhique, une trajectoire qui trouvera son aboutissement dans son ultime roman inachevé, « Les Pissenlits ». Yukio Mishima, qui en tire « de nombreux secrets de la littérature de Kawabata », identifie cinq aspects caractéristiques qu’il nomme les « romanesques » : celui du lyrisme, de la réaction, de la soudaineté, du temps et de la sensualité.

Le succès du roman se manifeste à travers diverses adaptations. La version cinématographique de Masahiro Shinoda (1965) marque particulièrement Kawabata lui-même. L’écrivain, impressionné par l’interprétation de Mariko Kaga dans le rôle de Keiko, déclare que l’actrice incarne si parfaitement le personnage qu’il semble l’avoir écrit pour elle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.

6. Le Grondement de la montagne (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Une nuit d’été, Shingo perçoit un grondement sourd venant de la montagne. À soixante-deux ans, cet homme d’affaires japonais y voit l’annonce de sa fin prochaine. Nous sommes dans les années 1950, le pays se relève de la guerre, et Shingo sent ses forces décliner : sa mémoire flanche, ses amis meurent les uns après les autres.

Sa vie familiale elle aussi se dégrade peu à peu : son fils Shuichi trompe sa jeune épouse Kikuko, tandis que sa fille Fusako revient au domicile parental avec ses deux enfants après l’échec de son mariage. Shingo observe ces drames conjugaux avec impuissance. Il éprouve une tendresse particulière pour sa belle-fille Kikuko, qui lui rappelle la sœur de sa femme dont il était amoureux dans sa jeunesse.

Autour du livre

La publication du « Grondement de la montagne » s’inscrit dans une période charnière pour Yasunari Kawabata qui, à cinquante ans, entre dans sa phase créative la plus prolifique. Le texte prend forme entre 1949 et 1954, dans un Japon profondément marqué par la défaite de 1945. Cette période coïncide avec une série de deuils personnels pour l’écrivain : la mort successive de plusieurs amis proches comme Teppei Kataoka en 1944, Kensakû Shimaki en 1945, Rintarô Takeda en 1946, Riichi Yokomitsu en 1947 et Kan Kikuchi en 1948.

Cette œuvre majeure se nourrit de la propre expérience de Kawabata qui, pendant la guerre, occupait un poste de direction à la maison d’édition Kamakura Bunko. Ses trajets quotidiens en train sur la ligne Yokosuka lui inspirent plusieurs scènes du roman. Sa connaissance des arts traditionnels japonais transparaît notamment dans la scène emblématique où Shingo fait porter à Kikuko un masque de nô représentant un jeune garçon.

Le livre reçoit un accueil critique exceptionnel. Le prix Noma en 1954 consacre sa valeur littéraire, suivi en 1971 du National Book Award pour sa traduction anglaise par Edward Seidensticker – une première pour la littérature japonaise. En 2002, il rejoint la prestigieuse liste des 100 plus grandes œuvres littéraires mondiales établie par le Cercle norvégien du livre, seule œuvre japonaise moderne à y figurer.

L’adaptation cinématographique de Mikio Naruse en 1954, avec Setsuko Hara et Sô Yamamura dans les rôles principaux, remporte plusieurs distinctions au Festival du Film Asie-Pacifique. Le film se classe sixième au palmarès Kinema Junpô de l’année. Deux adaptations télévisées suivront en 1963 et 1984.

Cette histoire d’un patriarche vieillissant dévoile les fissures d’une société japonaise en pleine mutation. Le critique Akira Saeki y décèle « le meilleur roman de la défaite », tandis que Takeshi Yamamoto le considère comme « le sommet de la littérature japonaise d’après-guerre ». L’écrivain Yukio Mishima place l’œuvre au premier rang des trois meilleures productions de Kawabata, louant sa « perfection artistique » et son « atmosphère démoniaque ».

La construction narrative innove par son usage des sonorités. Le « grondement » qui donne son titre au roman agit comme un présage funeste, mais se transforme en son « céleste » dans les dernières pages, marquant l’évolution spirituelle du protagoniste. Cette métamorphose sonore s’entrelace avec les thèmes du deuil, de la culpabilité et de la renaissance.

Le contexte historique imprègne aussi la trame narrative. Les traumatismes de guerre se manifestent à travers le personnage de Shûichi, « blessé de l’âme » dont le comportement reflète les séquelles psychologiques du conflit. L’insertion d’événements contemporains, comme la guerre de Corée, ancre le récit dans la réalité sociale tout en préservant sa dimension esthétique.

La dimension érotique sublimée constitue l’un des aspects les plus remarquables du « Grondement de la montagne ». L’attirance de Shingo pour sa belle-fille Kikuko transcende le désir physique pour atteindre une forme de communion spirituelle. Cette tension trouve son point culminant dans la scène du masque de nô, où les larmes de Kikuko créent un moment d’une intensité rare dans la littérature japonaise.

L’œuvre marque également un tournant dans la carrière de Kawabata. Après son succès, il exprime le désir d’écrire des romans plus structurés dès leur conception. Cette ambition donnera naissance à des ouvrages comme « Le Lac » et « Les Belles Endormies », confirmant l’évolution de son art.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 352 pages.

7. Nuée d’oiseaux blancs (1949)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Japon des années 1950, Kikuji Mitani, un employé de bureau célibataire d’une trentaine d’années, vit seul dans la grande maison héritée de ses parents. Un jour, il reçoit une invitation à une cérémonie du thé organisée par Chikako Kurimoto, une ancienne maîtresse de son père.

À cette cérémonie se trouvent aussi Mme Ota, qui fut la maîtresse favorite de son père, accompagnée de sa fille Fumiko, ainsi que la jeune et gracieuse Yukiko Inamura. Entre ces quatre femmes va se nouer un drame où vont s’entremêler désir, culpabilité et manipulation.

Autour du livre

La publication de « Nuée d’oiseaux blancs » s’inscrit dans une période charnière du Japon d’après-guerre, entre 1949 et 1952. Cette fragmentation temporelle de l’écriture ne nuit pas à la cohérence de l’œuvre – chaque chapitre conserve son autonomie tout en s’intégrant harmonieusement dans l’ensemble. L’apparente simplicité du récit dissimule une construction complexe où la cérémonie du thé devient le théâtre d’enjeux bien plus profonds que la simple tradition.

Contrairement aux interprétations occidentales qui y perçoivent une célébration de l’esthétique japonaise traditionnelle, Kawabata lui-même réfute cette lecture : « C’est une erreur de lire mon roman comme une description de la beauté de la cérémonie du thé. Il s’agit plutôt d’une œuvre négative, qui exprime des doutes et met en garde contre la vulgarité qui imprègne cette cérémonie dans le monde d’aujourd’hui. » Cette dimension critique se manifeste notamment à travers le personnage de Chikako, dont la difformité physique – une tache de naissance sur la poitrine – symbolise la perversion des traditions.

Les objets occupent une place centrale dans la narration. Les tasses de thé, notamment, transcendent leur simple matérialité pour devenir les réceptacles d’une mémoire trouble, marqués par les traces de rouge à lèvres et les souvenirs des relations passées. Cette importance accordée aux objets n’est pas fortuite – elle rejoint la conception japonaise du mono no aware, cette conscience aigüe de l’impermanence des choses qui leur confère leur beauté mélancolique.

« Nuée d’oiseaux blancs » a bénéficié de plusieurs adaptations cinématographiques notables. La version de 1953 par Kōzaburō Yoshimura prend le parti d’épurer la relation entre Kikuji et Madame Ota en évacuant toute dimension charnelle, tandis que celle de 1969 par Yasuzo Masumura devait initialement mettre en vedette Ichikawa Raizō, qui décéda malheureusement avant le début du tournage.

Le roman constitue l’un des trois piliers qui valurent à Kawabata le Prix Nobel de littérature en 1968, aux côtés de « Pays de neige » et de « Kyôto ». La prestigieuse distinction consacre son « art narratif qui, avec une sensibilité extrême, exprime l’essence de l’âme japonaise. »

L’écrivain Yukio Mishima propose une lecture particulièrement éclairante de « Nuée d’oiseaux blancs », y décelant une forme de « classicisme simulé ». Il établit un parallèle avec les œuvres de Jun’ichirō Tanizaki comme « Deux amours cruelles » ou « Le coupeur de roseaux ». Pour Mishima, les personnages évoquent ceux des récits de l’époque Heian : Chikako rappelle une « dame de cour malveillante », tandis que Kikuji s’apparente au Prince Genji.

La suite inachevée, « Namichidori », offre un éclairage nouveau sur les intentions originelles de Kawabata. Le projet fut brutalement interrompu par le vol de ses notes de travail dans une auberge de Tokyo – un incident que l’auteur garda secret par égard pour l’établissement. Ces notes contenaient des éléments cruciaux sur le développement prévu de l’histoire, notamment une fin tragique où Kikuji et Fumiko devaient se donner la mort dans les montagnes.

Aux éditions SILLAGE ; 192 pages.

8. Le Lac (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Japon d’après-guerre, « Le Lac » raconte les déambulations de Gimpei Momoï, un homme d’une trentaine d’années hanté par ses pieds qu’il considère monstrueux. Autrefois enseignant, radié après une liaison avec une élève, il passe ses journées à suivre furtivement de jeunes inconnues dans les rues.

Le récit alterne entre le présent de Gimpei et les fragments de son passé : son enfance marquée par la mort mystérieuse de son père près d’un lac, son amour inavoué pour sa cousine Yagoï, sa relation avec son élève qui causa sa chute. À travers ces souvenirs se dessine le portrait d’un homme en perpétuelle quête d’une beauté inaccessible.

Autour du livre

À sa parution en 1954, « Le Lac » suscite des réactions contrastées, jusqu’à provoquer une certaine aversion chez les admirateurs habituels de Kawabata. Cette œuvre marque en effet une rupture avec sa production antérieure, notamment par son incursion dans ce que la critique japonaise nomme le « monde démoniaque ». L’ambivalence des personnages, leur cruauté et leur froideur créent une tension permanente qui se conjugue paradoxalement avec la beauté de l’écriture.

La structure du roman révèle une complexité remarquable. Dans sa version originale en feuilleton, la romancier adopte une composition circulaire où le début et la fin se répondent. Cependant, lors de la publication en volume, Kawabata supprime la dernière partie et la moitié de l’avant-dernière, laissant délibérément l’œuvre inachevée. Cette décision transforme radicalement la dynamique narrative : d’une boucle parfaite, le récit devient une spirale ouverte qui renforce le sentiment d’errance perpétuelle du protagoniste.

L’originalité de la narration se manifeste également dans le traitement des points de vue. Le deuxième chapitre abandonne la perspective de Gimpei pour celle de Miyako, tandis que les chapitres trois et quatre se déroulent en l’absence du personnage principal. Cette construction atypique, qui pourrait sembler maladroite selon les canons occidentaux, puise sa force dans la tradition poétique japonaise. La technique narrative s’inspire du renga et du waka, formes poétiques classiques fondées sur des associations d’images.

Yukio Mishima perçoit dans « Le Lac » une « sombre nouvelle écrite dans le style des romans populaires illustrés ». Il souligne comment les personnages s’entremêlent par des fils invisibles du destin, créant un réseau complexe de relations causales. Pour lui, le mal qui imprègne l’œuvre n’est pas un mal moral mais sensuel, une manifestation de la nature japonaise qui surgit spontanément lorsque la sensibilité s’exprime sans entraves.

L’obsession du regard constitue un motif central. Le protagoniste tire une jouissance malsaine à observer les femmes, qui elles-mêmes trouvent du plaisir à être regardées. Cette dynamique du regard révèle une quête identitaire : les personnages cherchent à se percevoir à travers les yeux des autres, faute de pouvoir se saisir directement. Le lac lui-même devient le miroir symbolique de cette quête impossible.

Le thème de la rencontre éphémère (« yukizuri ») traverse l’œuvre de part en part. Toute relation humaine porte en elle le germe de la séparation, y compris les liens familiaux. Cette conscience aiguë de l’impermanence conduit le protagoniste à vouloir suivre les femmes « jusqu’au bout du monde » – désir impossible qui ne peut se résoudre que dans la mort.

En 1966, le cinéaste Yoshishige Yoshida adapte « Le Lac » sous le titre « Le Lac des femmes ». Fait notable, Kawabata, habituellement réticent aux adaptations cinématographiques, accorde immédiatement son autorisation, surpris qu’aucun réalisateur n’ait auparavant souhaité porter cette œuvre à l’écran. Le film prend néanmoins de grandes libertés avec le matériau original.

Pour l’anecdote, la traduction du titre original, « Mizuumi », pose un défi particulier : en japonais, le mot « mizuumi » s’écrit traditionnellement avec le caractère « mizu » (eau) et « umi » (mer), créant une tension sémantique entre l’eau douce et l’eau salée qui se perd inévitablement dans les traductions occidentales.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 125 pages.