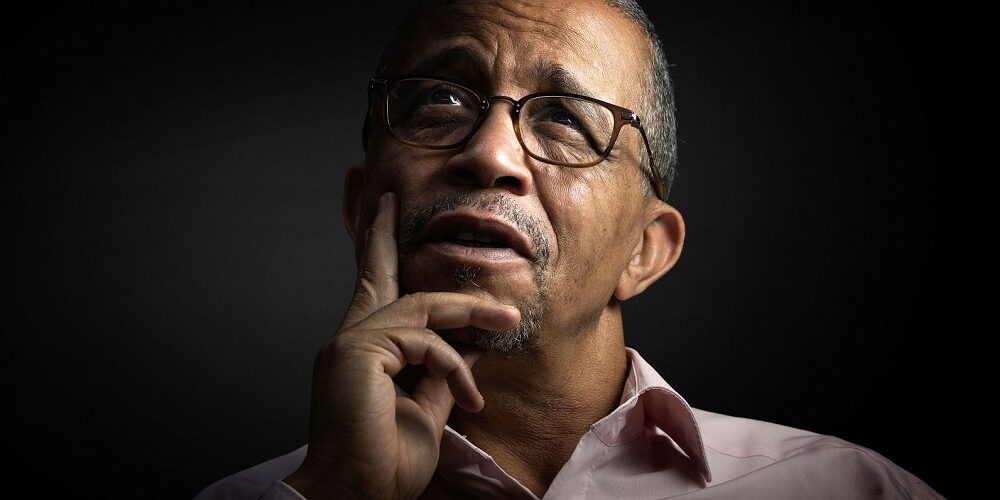

Mohammed Moulessehoul, connu sous le pseudonyme de Yasmina Khadra, est un écrivain algérien né le 10 janvier 1955 à Kenadsa, dans le Sahara algérien. À l’âge de neuf ans, son père, officier de l’ALN blessé en 1958, l’envoie dans un lycée militaire. Il servira ensuite comme officier dans l’armée algérienne pendant 36 ans, notamment durant la guerre civile où il lutte contre les groupes terroristes.

C’est en 1997 qu’il adopte le pseudonyme de Yasmina Khadra, composé des deux prénoms de son épouse, pour publier son roman « Morituri ». Ce choix du pseudonyme féminin est à la fois un acte d’amour envers sa femme et un engagement pour l’émancipation de la femme musulmane.

En 2000, il quitte l’armée pour se consacrer entièrement à l’écriture et s’installe en France en 2001. Son identité masculine n’est révélée qu’à la publication de son roman autobiographique « L’Écrivain » la même année.

Son œuvre, traduite en 53 langues et publiée dans 56 pays, aborde des thèmes comme l’intolérance, le terrorisme et le dialogue entre Orient et Occident. Parmi ses livres les plus célèbres figurent « Les Hirondelles de Kaboul », « L’Attentat » (Prix des Libraires 2006) et « Ce que le jour doit à la nuit ». Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma et au théâtre.

Reconnu internationalement, Yasmina Khadra a reçu de nombreuses distinctions, dont le Grand Prix de Littérature Henri Gal de l’Académie française en 2011. Il est également Chevalier de la Légion d’honneur.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Ce que le jour doit à la nuit (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie des années 1930, le jeune Younes vit avec sa famille sur des terres agricoles jusqu’au jour où un incendie criminel détruit leurs récoltes. Ruinés, ils s’installent dans les bidonvilles d’Oran. Face à la misère grandissante, son père le confie à son oncle, un pharmacien marié à une Française. Rebaptisé Jonas, l’enfant intègre alors le monde privilégié des colons.

À Rio Salado, Jonas grandit au sein d’une bande d’amis inséparables, découvre les premiers émois amoureux et s’éprend d’Émilie, une jeune Française. Mais les tensions montent en Algérie et la guerre d’indépendance éclate. Déchiré entre ses origines et son éducation européenne, entre sa loyauté envers ses amis et son amour pour Émilie, Jonas peine à trouver sa place dans ce pays qui se déchire.

Autour du livre

Publié en 2008, ce texte longuement mûri s’écarte des thématiques habituelles de Yasmina Khadra pour aborder la période coloniale algérienne avec une sensibilité nouvelle. La force du livre réside dans sa capacité à transcender le simple témoignage historique pour interroger l’identité et l’appartenance.

Le choix d’un narrateur à double identité – Younes pour les Arabes, Jonas pour les Français – permet d’éclairer la complexité des relations entre communautés dans l’Algérie d’avant l’indépendance. Cette dualité se manifeste jusque dans le pseudonyme de l’auteur : Mohammed Moulessehoul écrit sous les prénoms de son épouse, Yasmina Khadra, en hommage à celle qui lui a permis de contourner la censure militaire. « Tu m’as donné ton nom pour la vie. Je te donne le mien pour la postérité », lui avait-elle dit.

Les silences du protagoniste constituent l’un des aspects les plus saisissants du récit. Son incapacité à exprimer ses sentiments pour Émilie, sa réticence à prendre position pendant la guerre d’indépendance reflètent les déchirements d’une société coloniale au bord de l’explosion. Cette paralysie émotionnelle trouve son écho dans les non-dits qui émaillent le texte.

L’originalité du livre tient aussi à sa structure temporelle qui embrasse trois décennies d’histoire algérienne, des années 1930 jusqu’à l’indépendance. Cette amplitude permet de suivre la lente dégradation des rapports entre communautés, jusqu’aux retrouvailles tardives des amis d’enfance, quarante-quatre ans après leur séparation.

Le succès critique ne s’est pas fait attendre. Couronné par le Prix Roman France Télévisions en 2008 et désigné meilleur livre de l’année par le magazine Lire, « Ce que le jour doit à la nuit » a également reçu le Prix des Lecteurs de Corse en 2009. Alexandre Arcady en a tiré une adaptation cinématographique qui, selon plusieurs critiques, peine toutefois à restituer la subtilité des relations entre les personnages.

Aux éditions POCKET ; 448 pages.

2. Les Vertueux (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1914, dans un douar d’Algérie sous domination française, le jeune berger Yacine Chéraga mène une existence simple auprès des siens. Sa vie bascule lorsque le caïd local le force à partir combattre en France sous l’identité de son propre fils. En échange, il promet à Yacine terres et protection pour sa famille.

Après quatre années dans l’enfer des tranchées aux côtés de ses frères d’armes du 7e Régiment de Tirailleurs Algériens, Yacine rentre au pays. Mais le caïd cherche à l’éliminer et sa famille a disparu. Commence alors une longue errance à travers l’Algérie coloniale. D’Oran au Sahara, des camps de rebelles au terrible bagne de Biribi, Yacine affronte trahisons et injustices sans jamais perdre son humanité ni renoncer à retrouver les siens.

Autour du livre

Trois ans de travail ont été nécessaires à Yasmina Khadra pour peaufiner cette fresque considérée comme l’apogée de son œuvre. Le livre s’ouvre sur une dédicace poignante : « À ma mère, qui ne savait ni lire ni écrire et qui m’a inspiré ce livre ». Cette dimension intime imprègne le texte d’une sensibilité particulière.

La narration en première personne de Yacine Chéraga se distingue par une limpidité remarquable. La construction chronologique classique, de 1914 à 1925, permet des retrouvailles successives entre les personnages qui se sont connus dans le 7ème RTA. Les chapitres sur les tranchées égalent la puissance évocatrice d’un Dorgelès ou d’un Genevoix. L’agencement des ramifications narratives et des digressions picaresques révèle sa virtuosité une fois le livre refermé.

Les personnages secondaires, finement caractérisés, jalonnent le parcours initiatique du protagoniste : Sid, hédoniste marqué par les tranchées ; Zorg Er-Rouge, ancien Turco devenu rebelle tourmenté ; Abla, amazone indomptable fidèle à sa lignée. Cette galerie de figures algériennes permet d’éclairer les fractures de leur société, entre collaborateurs et résistants, entre riches et miséreux.

Sélectionné pour le Prix du Roman FNAC 2022, « Les Vertueux » frappe par son absence de manichéisme. Les Français apparaissent peu, principalement dans les scènes de guerre et de bagne, ce qui évite l’écueil d’une leçon de morale sur la colonisation. L’écriture épurée sert une méditation sur la solidarité entre les hommes, qu’ils soient soldats ou civils, indigènes ou colons. La fin bouleversante résonne d’une sagesse humaniste qui transcende les clivages historiques – une résonance d’autant plus forte dans le contexte actuel des relations franco-algériennes.

Aux éditions POCKET ; 512 pages.

3. Les Hirondelles de Kaboul (2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les ruines brûlantes de Kaboul au début des années 2000, la mort rôde sous le joug des talibans. Les exécutions publiques et les lapidations rythment le quotidien d’une ville où même le rire est devenu suspect.

Atiq, ancien moudjahid devenu geôlier, traîne sa peine entre les murs de la prison pour femmes et son foyer où Mussarat, son épouse malade, se meurt à petit feu. De leur côté, Mohsen et sa femme Zunaira tentent de préserver leur amour malgré la misère qui les entoure. Lui rêvait d’une carrière de diplomate, elle excellait comme avocate avant que les talibans ne réduisent leurs ambitions à néant. Un jour, Mohsen avoue à Zunaira avoir participé à la lapidation d’une femme. Cet aveu déclenche une dispute qui aura des conséquences tragiques.

Les destins de ces deux couples s’entremêlent quand Zunaira se retrouve dans la prison d’Atiq, condamnée à mort. Face à cette femme d’une beauté bouleversante, le geôlier voit son monde basculer. Sa femme Mussarat, consciente du trouble qui habite son mari, propose alors un sacrifice qui changera leur destin à tous.

Autour du livre

« Les Hirondelles de Kaboul » est le premier volet d’une trilogie consacrée aux relations entre l’Orient et l’Occident, complétée par « L’Attentat » (2005) sur Israël et la Palestine, et « Les Sirènes de Bagdad » (2006) sur l’Irak. Publié en 2002, ce texte court de 160 pages s’inscrit dans une période où l’Afghanistan occupe le devant de la scène internationale, un an après les attentats du 11 septembre 2001.

Yasmina Khadra insuffle à son récit une dimension politique et sociale saisissante. La condition des femmes afghanes sous le régime taliban transparaît à travers chaque page, notamment via le personnage de Zunaira, ancienne avocate contrainte à l’invisibilité sous son tchadri. Khadra dénonce avec force l’obscurantisme religieux et la déshumanisation progressive d’une société où même le rire devient suspect.

La force du texte réside dans sa capacité à entrelacer l’intime et le politique. Les destins de ces quatre personnages – Atiq, Mussarat, Mohsen et Zunaira – incarnent la tragédie d’un peuple entier. Les scènes de lapidation, décrites sans complaisance ni sensationnalisme, témoignent de la barbarie quotidienne qui gangrène Kaboul. La chaleur écrasante et l’omniprésence de la poussière créent une atmosphère suffocante qui renforce le sentiment d’oppression.

En 2019, Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec ont adapté « Les Hirondelles de Kaboul » en film d’animation, un choix artistique qui permet d’aborder la violence du propos avec une certaine distance poétique. Cette adaptation prolonge la portée universelle du texte en touchant un public plus large, tout en conservant la puissance évocatrice du récit original.

Aux éditions POCKET ; 160 pages.

4. L’Attentat (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tel-Aviv, 2005. Le docteur Amine Jaafari accumule les succès : chirurgien respecté, mari comblé, il incarne la réussite d’un Palestinien dans la société israélienne. Sa vie bascule le jour où un attentat frappe un restaurant du centre-ville. Après des heures passées à opérer les victimes, il doit identifier le corps de la kamikaze. L’impensable se produit : c’est Sihem, sa femme, qui s’est fait exploser au milieu des clients.

Effondré, d’abord incrédule puis rongé par la culpabilité de n’avoir rien vu venir, Amine part sur les traces de son épouse. Comment cette femme qu’il croyait connaître par cœur, cette compagne de quinze ans qui ne portait pas le voile et menait une vie occidentale, a-t-elle pu basculer dans le terrorisme ? Sa quête le mène des quartiers huppés de Tel-Aviv aux camps palestiniens, où il redécouvre la réalité brutale d’un conflit qu’il avait voulu ignorer.

Autour du livre

Publié en 2005, « L’Attentat » de Yasmina Khadra frappe par son extrême lucidité face au conflit israélo-palestinien. Le choix d’un protagoniste arabe naturalisé israélien permet d’aborder la complexité des relations entre les deux communautés sans manichéisme ni parti pris. À travers le désarroi d’Amine, déchiré entre sa réussite sociale en Israël et ses racines palestiniennes, se dessine la tragédie de deux peuples prisonniers d’une spirale de violence.

La narration évite les écueils de la propagande ou du prêche. Les mots cognent avec précision, tantôt d’une délicatesse poétique – comme dans la description du « soleil israélien » qui dispose « du ciel pour lui tout seul » – tantôt d’une brutalité nécessaire pour dépeindre l’horreur des attentats. Cette écriture nerveuse mais précise questionne les convictions et ébranle les certitudes, sans jamais donner de réponses définitives.

Second volet d’une trilogie comprenant « Les Hirondelles de Kaboul » et « Les Sirènes de Bagdad », ce texte s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’incompréhension grandissante entre le Moyen-Orient et l’Occident. Le succès critique est immédiat : Prix des Libraires 2006, Prix Tropiques 2006, Prix Gabrielle-d’Estrées, Grand Prix des lectrices Côté Femme. L’adaptation cinématographique par Ziad Doueiri confirme la puissance universelle du propos.

Mohammed Aïssaoui du Figaro souligne la maîtrise de Khadra, « spécialiste de romans sur fond de terrorisme », qui « déploie son talent de conteur pour dresser le tableau saisissant d’un pays rongé par la terreur ». Cette expertise s’explique notamment par le passé de l’auteur – de son vrai nom Mohammed Moulessehoul – qui fut responsable de la lutte anti-terroriste contre le GIA pendant la guerre civile algérienne. Ce vécu confère à son écriture une crédibilité particulière dans le traitement de l’extrémisme idéologique.

Près de vingt ans après sa publication, « L’Attentat » conserve une troublante actualité. La phrase « Tout Juif de Palestine est un peu arabe et aucun Arabe d’Israël ne peut prétendre ne pas être un peu juif » résonne comme un appel désespéré à la réconciliation, dans un contexte où la violence continue de l’emporter sur le dialogue.

Aux éditions POCKET ; 256 pages.

5. Les Sirènes de Bagdad (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Irak post Saddam Hussein, un jeune Bédouin mène une existence paisible à Kafr Karam, village isolé du désert. Étudiant en lettres contraint d’interrompre ses études à cause de la guerre, il observe avec distance les tensions qui déchirent son pays, jusqu’au jour où des soldats américains font irruption dans sa maison familiale.

L’humiliation infligée à son père, dénudé devant ses enfants, bouleverse sa vie. Rongé par la honte et la colère, il quitte son village pour Bagdad où il erre dans une ville ravagée par les attentats et les règlements de compte entre sunnites et chiites. Il finit par rejoindre un groupe de fedayins qui lui confient une mission d’une ampleur inédite : se faire inoculer un virus mortel pour contaminer l’Occident depuis Londres.

Autour du livre

« Les Sirènes de Bagdad » est le troisième volet d’une trilogie consacrée aux conflits entre Orient et Occident, après « Les Hirondelles de Kaboul » situé en Afghanistan et « L’Attentat » qui se déroule en Israël. Publié en 2006, ce texte intervient dans un contexte brûlant, trois ans après l’invasion de l’Irak par les forces américaines.

La narration à la première personne accentue la force du propos, nous faisant éprouver de l’intérieur la métamorphose du protagoniste. L’anonymat du personnage principal renforce sa dimension symbolique – comme le soldat inconnu, il incarne tous ceux que la guerre a transformés. La construction psychologique s’avère particulièrement réussie : le jeune homme passe d’une indifférence presque totale à une haine dévorante, sans que jamais ce basculement ne paraisse artificiel.

Les scènes décrites frappent par leur intensité dramatique, notamment celle de l’humiliation du père, point de bascule du récit. La description de Bagdad en guerre compose un tableau saisissant de la réalité irakienne de l’époque, entre attentats quotidiens et affrontements confessionnels. Les dialogues entre personnages révèlent toute la complexité des rapports Orient-Occident, dépassant les simplifications habituelles sur le terrorisme.

Si certains critiques ont pointé un manque de crédibilité dans le dénouement ou des longueurs dans le récit, la majorité salue la capacité de Khadra à décrypter les mécanismes de radicalisation sans jamais tomber dans le manichéisme. Une adaptation en bande dessinée par Winoc a vu le jour en 2023. Le dessin aux couleurs orientales parvient à retranscrire la violence du récit tout en préservant sa dimension humaniste.

Aux éditions POCKET ; 320 pages.

6. Khalil (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, 13 novembre 2015. Khalil s’apprête à perpétrer un attentat-suicide dans le métro parisien, pendant qu’au Stade de France se déroule un match de football. Ce jeune Belge de Molenbeek, d’origine marocaine, fait partie d’un commando de quatre kamikazes. Mais sa ceinture d’explosifs ne fonctionne pas. Contraint de fuir, il regagne la Belgique, rongé par la peur d’être considéré comme un lâche par ses « frères ».

De retour dans son quartier, Khalil doit mentir à tous : à sa famille qui ignore tout de sa radicalisation, à son ami d’enfance Rayan qui a choisi une autre voie, à sa sœur jumelle Zahra dont il est proche. Entre les reproches de ses commanditaires et les questions de ses proches, le doute commence à s’insinuer dans son esprit. Quand il apprend qu’une nouvelle mission l’attend à Marrakech, ses certitudes vacillent davantage.

Autour du livre

Avec « Khalil », Yasmina Khadra revient sur un sujet qu’il maîtrise : le terrorisme. Après « L’Attentat » en 2005 où il décrivait la quête d’un médecin dont l’épouse s’était fait exploser dans un restaurant en Israël, il choisit cette fois de pénétrer directement dans l’esprit d’un kamikaze. Un pari audacieux qui s’appuie sur des événements tragiquement réels : les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

Le choix de la narration à la première personne crée une proximité dérangeante avec le protagoniste. Sans jamais excuser ni justifier les actes terroristes, ce dispositif narratif permet de comprendre les mécanismes de l’endoctrinement. Khadra décortique méticuleusement l’engrenage qui transforme un jeune désœuvré en machine de guerre : l’exclusion sociale, l’échec scolaire, l’absence de repères familiaux, la quête éperdue de reconnaissance.

Les scènes les plus saisissantes surviennent dans les confrontations entre Khalil et ses proches, notamment sa sœur jumelle Zahra ou son ami Rayan. Ces dialogues incarnent la lutte entre raison et fanatisme, entre amour et haine. Ils révèlent aussi comment l’islamisme radical détourne et pervertit les principes religieux. Comme le souligne un personnage : « L’islamisme n’est pas l’islam, c’est une idéologie, pas une religion. »

Ancien officier de l’armée algérienne ayant combattu le terrorisme pendant 25 ans, Yasmina Khadra apporte à ce sujet brûlant une légitimité et une connaissance intime. Sa longue expérience transparaît dans sa capacité à disséquer la psychologie des personnages sans manichéisme. Le choix de situer l’action à Molenbeek, quartier tristement célèbre de Bruxelles, ancre le récit dans une réalité sociologique précise et documentée.

Aux éditions POCKET ; 240 pages.

7. Les anges meurent de nos blessures (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie coloniale des années 1920, un jeune homme surnommé Turambo, du nom de son village natal, survit de petits boulots dans les rues d’Oran. Son destin bascule le jour où son direct du gauche attire l’attention d’un entraîneur de boxe. Sous la houlette de DeStefano et de son ami Gino, il s’élève rapidement dans le milieu de la boxe jusqu’à devenir champion d’Afrique du Nord.

Mais dès les premières pages, nous savons que Turambo finira sur l’échafaud. Entre son ascension fulgurante et sa chute tragique se dessine le portrait d’un homme simple, à la recherche perpétuelle de l’amour. De Nora à Louise, d’Aïda à Irène, ses histoires de cœur jalonnent son parcours et le mènent inexorablement vers son destin funeste. Dans une société où les « araberbères » subissent quotidiennement le mépris des colons, sa gloire sur le ring ne suffira pas à le protéger.

Autour du livre

Cette fresque de l’Algérie coloniale se démarque des précédents ouvrages de Yasmina Khadra. Moins didactique que sa trilogie (« Les Hirondelles de Kaboul », « L’Attentat », « Les Sirènes de Bagdad »), moins romanesque que « Ce que le jour doit à la nuit », « Les anges meurent de nos blessures » privilégie le pur plaisir de la narration à travers le monde de la boxe, un thème rarement abordé dans la littérature.

La société algérienne des années 1920-1930 s’incarne à travers une galerie de personnages mémorables : DeStefano l’entraîneur passionné, l’ami fidèle Gino, l’infâme Zane dont un marabout dira que « le Seigneur niera en bloc l’avoir créé », et bien sûr les femmes qui marquent la vie de Turambo. Khadra excelle particulièrement dans l’évocation de la situation coloniale : les propos dérapent avec violence sous l’effet de la colère ou de la frustration, traduisant l’aliénation coloniale avec plus de justesse que les scènes spectaculaires d’autres romans sur le sujet.

Trois séquences se distinguent par leur puissance narrative : le début picaresque qui dépeint la cohabitation entre arabes, berbères, juifs, gitans et petits blancs européens ; le dernier match qui sacre Turambo champion d’Algérie dans une scène d’anthologie ; et la conclusion inattendue qui montre la déchéance du héros d’hier devenu un vieillard dont la statue s’effrite, sur fond d’une indépendance sans joie.

Aux éditions POCKET ; 456 pages.

8. À quoi rêvent les loups (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin des années 1980, dans une Algérie au bord du chaos, Nafa Walid rêve de devenir acteur. Ce jeune homme d’origine modeste décroche un emploi de chauffeur auprès d’une des familles les plus puissantes d’Alger. Une nuit, on lui ordonne de faire disparaître le corps d’une adolescente morte d’overdose dans le lit du fils de ses employeurs. S’il refuse, il sera accusé du meurtre.

Traumatisé, Nafa quitte son travail et trouve refuge dans la religion. Les groupes islamistes, qui recrutent massivement parmi les jeunes désœuvrés, l’accueillent et lui donnent un sentiment d’appartenance. Peu à peu, il s’enfonce dans une spirale infernale qui le transforme en tueur impitoyable, jusqu’à commettre l’impensable : égorger un bébé.

Autour du livre

En s’appuyant sur son expérience d’officier dans l’armée algérienne où il a combattu les groupes terroristes, Yasmina Khadra dissèque dans « À quoi rêvent les loups » les mécanismes qui conduisent un jeune homme ordinaire à basculer dans le terrorisme. Cette connaissance intime du terrain confère au texte une authenticité saisissante.

La force du livre réside dans sa capacité à montrer comment les mouvements islamistes tirent profit de la vulnérabilité des jeunes désœuvrés. Leur méthode s’avère redoutable : ils accueillent d’abord ces jeunes en leur offrant un sentiment de fraternité et d’appartenance, puis les embrigadent progressivement. Une fois le doigt mis dans l’engrenage, le retour en arrière est impossible – toute défection étant considérée comme une haute trahison.

Le texte frappe par sa violence crue, parfois à la limite du supportable, notamment dans les scènes d’exécutions et de tortures. Pas de place ici pour les euphémismes : les mots tranchent comme des lames, les phrases percutent avec la force d’un coup de poing. Cette brutalité narrative sert un propos plus large : démontrer que l’islamisme radical n’a plus rien à voir avec une quelconque croyance religieuse, mais relève uniquement de la barbarie et d’un désir effréné de conquête.

« À quoi rêvent les loups » succède aux « Agneaux du Seigneur » (Julliard, 1998) et s’inscrit dans la lignée des textes de Khadra sur le terrorisme, comme « L’Attentat » et « Les Hirondelles de Kaboul ». Ces œuvres démontrent que ce qui s’est produit en Algérie dans les années 1990 peut survenir n’importe où dans le monde, dès lors que certaines conditions sont réunies : une jeunesse fragilisée, des inégalités sociales criantes, des manipulateurs habiles qui savent exploiter ces failles.

Le Monde des Livres salue dans ce texte « une efficace simplicité de style » et cette capacité, « à partir d’un lieu et de personnages très typés, de donner à son propos un caractère universel ». Cette universalité constitue justement l’une des qualités majeures du livre : il transcende le cadre de l’Algérie des années 1990 pour livrer une réflexion plus large sur la nature humaine et sa propension à la violence.

Aux éditions POCKET ; 288 pages.

9. L’Équation africaine (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Allemagne, de nos jours. Le docteur Kurt Krausmann ne se remet pas du suicide de sa femme Jessica. Cette dernière, cadre brillante, n’a pas supporté d’avoir manqué une promotion et s’est donné la mort dans leur appartement de Francfort. Pour sortir son ami de la dépression, Hans Makkenroth l’invite à participer à une mission humanitaire aux Comores à bord de son voilier.

Mais au large des côtes somaliennes, leur bateau est pris d’assaut par des pirates. Les deux hommes sont faits prisonniers et transférés dans un campement clandestin où ils rencontrent Bruno, un otage français oublié de tous. Commence alors une longue descente aux enfers, entre conditions de détention effroyables et proximité avec des mercenaires sans pitié. Hans est séparé du groupe pour être monnayé contre une forte rançon. Kurt parvient à s’échapper et trouve refuge dans un camp de la Croix-Rouge au Darfour.

Autour du livre

Les grands thèmes qui traversent « L’Équation africaine » s’inscrivent dans leur époque : paru en 2011, le livre fait écho à une série de suicides chez Orange entre 2006 et 2011. Cette actualité résonne avec le destin de Jessica Krausmann qui met fin à ses jours suite à une promotion manquée. Un autre fait d’actualité marque le texte : la multiplication des actes de piraterie et des prises d’otages dans la Corne de l’Afrique.

La construction du livre repose sur un contraste saisissant entre deux mondes. D’un côté, l’Europe prospère où une femme choisit la mort malgré une vie confortable. De l’autre, une Afrique ravagée où des êtres luttent chaque jour pour leur survie avec une force inébranlable. Cette opposition structure toute la narration et nourrit les dialogues entre Kurt et Bruno, l’ethnologue français devenu « Africain de cœur ». À travers leurs échanges se dessine une réflexion sur les valeurs, la résilience, le sens de l’existence.

Les personnages secondaires apportent une épaisseur supplémentaire au récit. Joma, le chef des ravisseurs, incarne cette ambivalence : ancien tailleur devenu pirate après l’assassinat de sa femme, il écrit aussi de la poésie et a reçu plusieurs prix. Cette figure trouble illustre une Afrique à la fois violente et créatrice de culture. De même, Blackmoon, lunatique et cruel mais capable de sauver la vie des otages, échappe aux clichés du simple bandit.

La violence décrite ne relève pas du gratuit comme dans « Le devoir de violence » de Yambo Oueleguem. Ici, chaque bourreau porte les stigmates d’injustices subies qui l’ont poussé vers la barbarie. « Je n’ai pas choisi la violence. C’est la violence qui m’a recruté », confie l’un d’eux. Cette approche nuancée évite le manichéisme tout en posant la question de la responsabilité individuelle face aux traumatismes collectifs.

Aux éditions POCKET ; 352 pages.

10. Qu’attendent les singes (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Algérie contemporaine, une jeune étudiante est retrouvée assassinée dans la forêt de Baïnem, près d’Alger. Son corps est nu, avec un sein arraché. L’enquête est confiée à la commissaire Nora Bilal, qui devra composer avec une équipe peu enthousiaste à l’idée d’être dirigée par une femme.

Épaulée par l’inspecteur Zine, devenu impuissant suite à un attentat, et par le lieutenant Guerd qui supporte mal son autorité, Nora remonte la piste jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Elle se heurte alors à la figure redoutable de Hadj Saâd Hamerlaine, un « rboba » – décideur de l’ombre – qui tire les ficelles de la politique et des médias algériens. Dans ce système gangrené par la corruption, où les témoins sont éliminés les uns après les autres, la commissaire voit sa propre homosexualité utilisée comme moyen de chantage.

Autour du livre

Sous ses apparences de thriller politique, « Qu’attendent les singes » dissèque avec une précision chirurgicale le fonctionnement de l’Algérie contemporaine. La corruption généralisée, qui s’étend des plus hautes sphères de l’État jusqu’aux échelons inférieurs de l’administration, y occupe une place centrale. Les « rboba », ces décideurs de l’ombre qui tirent les ficelles du pouvoir, s’y imposent comme les véritables maîtres du jeu politique et économique.

Le choix d’une commissaire femme et homosexuelle comme personnage principal prend une dimension particulièrement audacieuse dans le contexte algérien. Cette figure de Nora Bilal, qui se débat dans un univers profondément machiste, incarne toutes les tensions qui traversent la société. À ses côtés, l’inspecteur Zine, rendu impuissant par un attentat terroriste, symbolise les traumatismes d’un pays meurtri par la violence.

La narration mêle habilement l’enquête criminelle et la critique sociale. Si le meurtre sordide de la jeune étudiante sert de fil conducteur, il devient vite secondaire face au tableau saisissant d’une nation prisonnière de ses démons. Les dialogues, tantôt vifs et incisifs, tantôt emplis d’une sagesse désabusée, portent la marque d’une colère contenue. Le personnage de Sid Ahmed, ancien présentateur littéraire à la télévision devenu un ermite philosophe, pose la question qui donne son titre au livre : « Qu’attendent les singes pour devenir des hommes ? »

À travers le prisme de ce polar noir, Khadra livre en 2014 un réquisitoire contre les dérives du système algérien. Pourtant, malgré la noirceur du propos, une lueur d’espoir subsiste dans la conclusion. Cette dualité entre désespoir et optimisme caractérise profondément ce texte qui pourrait s’appliquer à bien d’autres pays que l’Algérie.

Aux éditions POCKET ; 320 pages.