En 2003, Dan Brown fait trembler les fondations du Vatican et pulvérise les records de ventes avec son roman « Da Vinci Code ». Cet irrésistible cocktail de secrets religieux millénaires, de sociétés occultes et de chasse au trésor à travers l’Europe engendre une véritable déferlante de livres dans la même veine.

Si vous avez dévoré les aventures de Robert Langdon et cherchez à retrouver ce même frisson qui vous tient éveillé jusqu’aux petites heures, notre sélection de onze thrillers ésotériques devrait combler votre appétit pour les conspirations et les énigmes historiques.

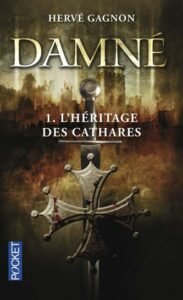

1. L’héritage des Cathares (Hervé Gagnon, 2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1185, dans le nord de la France, Gondemar naît « voilé » : une membrane recouvre son visage à la naissance, présage de malédiction selon les croyances de l’époque. Fils du seigneur de Rossal, l’enfant grandit rejeté par tous, à l’exception du père Prelou qui l’éduque et de Pernelle, son unique amie. À quatorze ans, après une attaque de brigands qui dévaste le village, son père engage un certain Bertrand de Montbard, ex-templier, pour former le jeune homme au combat.

Sous sa tutelle impitoyable, Gondemar se transforme en un guerrier redoutable, mais aussi en un seigneur cruel qui tyrannise ses serfs. Sa violence culminera jusqu’à ce qu’il soit décapité lors d’un affrontement avec des bandits. Aux portes de l’enfer, l’archange Métatron lui accorde alors une seconde chance : revenir à la vie pour protéger une mystérieuse « Vérité » qu’il ignore encore.

Sa quête le mène ensuite vers le sud de la France, en pleine croisade contre les Albigeois. D’abord enrôlé parmi les croisés qui massacrent les cathares au nom de Dieu, Gondemar se retrouve miraculeusement sauvé par le camp ennemi après une grave blessure. Auprès des cathares et de Pernelle devenue « parfaite », il découvre une autre vision de la foi. Pour racheter son âme damnée, il devra choisir son camp tout en protégeant un secret susceptible d’ébranler les fondements mêmes du christianisme.

Aux éditions POCKET ; 544 pages.

Similitudes

- Une quête centrée sur un secret religieux : dans « L’héritage des Cathares », Gondemar a pour mission de protéger « la Vérité » dont il ignore la nature exacte. Dans « Da Vinci Code », Robert Langdon recherche le Saint-Graal, qui s’avère détenir un secret sur les origines du christianisme.

- Une révélation qui remet en question les fondements du christianisme : à la fin de « L’héritage des Cathares », « la Vérité » fait une révélation choc sur l’histoire de Jésus. De même, « Da Vinci Code » propose que Jésus ait eu une descendance avec Marie-Madeleine.

- Des sociétés secrètes qui protègent une vérité cachée : « L’héritage des Cathares » met en scène les Cathares et les Templiers qui semblent protéger une vérité alternative sur Jésus. « Da Vinci Code » met en scène le Prieuré de Sion qui protège le secret de la descendance de Jésus.

- Un parcours géographique ponctué de symboles et d’indices : dans « L’héritage des Cathares », Gondemar suit « la route du Sud » et découvre divers symboles qui marquent son chemin. Dans « Da Vinci Code », Langdon suit une piste à travers Paris et Londres en déchiffrant des symboles et des codes.

- Un protagoniste qui devient malgré lui le protecteur d’un secret : Gondemar se retrouve chargé de protéger la Vérité « bien malgré lui », tout comme Robert Langdon se retrouve impliqué dans la protection du secret du Graal sans l’avoir cherché.

- Une structure narrative mélangeant faits historiques et fiction : les deux romans s’appuient sur des événements historiques réels (la croisade contre les Cathares dans « L’héritage des Cathares », les œuvres de Léonard de Vinci dans « Da Vinci Code ») et y intègrent des éléments fictifs.

- Une remise en question de l’Église catholique et de son histoire : les deux livres présentent l’Église comme une institution qui aurait dissimulé la vérité, notamment à travers les croisades dans « L’héritage des Cathares » et à travers la suppression de la « lignée sacrée » dans « Da Vinci Code ».

- Un mélange de thriller historique et d’éléments ésotériques : la critique décrit souvent « L’héritage des Cathares » comme « un thriller historique et ésotérique à la Da Vinci Code » qui conjugue histoire et mystère, tout comme le roman de Dan Brown.

2. Le Livre des morts (Glenn Cooper, 2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, 2009. Will Piper, profileur au FBI à quelques mois de la retraite, reprend du service pour traquer un mystérieux « tueur de l’Apocalypse ». Six personnes sans lien apparent sont mortes après avoir reçu une carte postale sur laquelle figurait un cercueil et la date précise de leur décès. Assisté de Nancy Lipinski, une jeune recrue, Piper se démène pour résoudre cette affaire déroutante qui semble ne obéir à aucun schéma classique d’un tueur en série.

L’enquête les conduit ensuite à Las Vegas, sur la piste d’un brillant informaticien qui pourrait être lié aux envois des cartes postales macabres. Toutefois, les choses se compliquent aussitôt que Piper commence à toucher du doigt un secret gouvernemental. Des agents de la Zone 51 tentent alors de l’écarter de l’affaire, ce qui renforce sa détermination.

Ce que Will ne soupçonne pas, c’est que cette affaire criminelle dissimule un mystère bien plus ancien, dont les racines remontent à l’an 777 sur l’île de Wight, date à partir de laquelle un enfant aux dons extraordinaires a commencé à consigner les dates de naissance et de mort de l’humanité toute entière. Ces manuscrits, redécouverts après la Seconde Guerre mondiale par Churchill et Truman, constituent le plus grand secret d’État de tous les temps. Quelqu’un semble exploiter ces informations pour annoncer la mort de personnes inscrites dans « Le Livre des morts »…

Aux éditions POCKET ; 512 pages.

Similitudes

- Mélange de thriller et d’ésotérisme : les deux livres conjuguent une enquête contemporaine avec des éléments ésotériques et mystiques.

- Alternance temporelle : les deux récits utilisent des allers-retours entre différentes époques historiques. « Le Livre des morts » alterne entre 2009, 1947 et le Moyen Âge (777), tandis que « Da Vinci Code » utilise des flashbacks historiques pour expliquer les symboles et l’histoire du Prieuré de Sion.

- Secret gouvernemental/institutionnel : les deux livres présentent des organisations puissantes protégeant un secret ancien. Dans « Le Livre des morts », c’est la Zone 51 et des services gouvernementaux qui cachent un secret lié aux manuscrits de l’île de Wight, alors que dans « Da Vinci Code », c’est l’Opus Dei et le Vatican qui protègent un secret religieux.

- Manuscrits anciens et codes : les deux romans tournent autour de manuscrits ou de documents anciens détenant un pouvoir ou une vérité cachée. Pour « Le Livre des morts », ce sont de mystérieux manuscrits découverts juste après la seconde guerre mondiale sur l’île de Wight tandis que « Da Vinci Code » s’articule autour des codex et des symboles laissés par Léonard de Vinci.

- Contexte religieux et monastique : les deux histoires incorporent des éléments liés à la religion et aux monastères. « Le Livre des morts » s’appuie sur un monastère de l’île de Wight au Moyen Âge, alors que « Da Vinci Code » repose sur les secrets de l’Église catholique et des ordres religieux.

- Rythme haletant : les deux livres sont décrits comme des « page-turners » difficiles à lâcher pour leur rythme effréné.

- Théories conspirationnistes : les deux récits jouent sur des théories du complot. « Le Livre des morts » évoque la Zone 51, la possible présence d’extraterrestres et de mystérieux phénomènes survenus dans les années 40 aux États-Unis, tandis que « Da Vinci Code » exploite des théories sur la lignée du Christ et les sociétés secrètes.

- Quête de vérité cachée : dans les deux romans, les protagonistes sont entraînés dans une quête pour découvrir une vérité historique dissimulée depuis des siècles et qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde.

- Mélange de faits réels et de fiction : les deux auteurs intègrent des éléments historiques réels à leur fiction, ce qui donne une impression de vraisemblance.

3. L’Évangile selon Satan (Patrick Graham, 2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

2006. Marie Parks est profileuse au FBI, spécialisée dans la traque des tueurs en série itinérants. Elle possède un don particulier : depuis un accident qui lui a coûté mari et enfant, elle perçoit les derniers instants des victimes de meurtre. Appelée dans le Maine pour enquêter sur la disparition de quatre jeunes femmes, elle découvre leurs corps crucifiés dans une crypte. Le meurtrier, un mystérieux moine, est abattu par le FBI.

Simultanément au Vatican, le cardinal Camano révèle que les victimes étaient en réalité des religieuses de l’Ordre des Recluses, envoyées pour enquêter sur une série de meurtres similaires. Depuis le Moyen Âge, cet ordre secret conserve et étudie les manuscrits interdits de la chrétienté, dont le plus dangereux : un évangile attribué à Satan lui-même.

Marie se retrouve bientôt confrontée à Caleb le Voyageur, un être démoniaque qui semble traverser les siècles en tuant méthodiquement pour retrouver ce manuscrit perdu. Avec l’aide du père Carzo, un exorciste chevronné du Vatican, elle doit tout faire pour empêcher la confrérie de La Fumée Noire de s’emparer de ce texte maudit. Il contiendrait une vérité dévastatrice qui, si elle éclatait au grand jour, pourrait détruire l’Église catholique et inaugurer un âge des ténèbres…

Aux éditions POCKET ; 672 pages.

Similitudes

- Un secret religieux qui menacerait les fondements de l’Église catholique : dans « L’Évangile selon Satan », il s’agit d’un évangile caché qui contiendrait des révélations chocs sur Jésus. Dans « Da Vinci Code », il s’agit du secret du Saint Graal et de la descendance de Jésus avec Marie-Madeleine.

- L’implication du Vatican et la présence d’organisations religieuses secrètes : « L’Évangile selon Satan » met en scène « La Fumée Noire », une organisation issue des Templiers infiltrée au Vatican. « Da Vinci Code » présente l’Opus Dei et le Prieuré de Sion.

- Des protagonistes aux compétences spéciales : Marie Parks, profileuse du FBI avec des dons de médium dans « L’Évangile selon Satan ». Robert Langdon, spécialiste en symbologie, dans « Da Vinci Code ».

- Une alternance entre passé et présent : « L’Évangile selon Satan » fait des allers-retours entre 1348 et l’époque contemporaine. « Da Vinci Code » intègre des flashbacks historiques pour expliquer les origines du mystère.

- Une course contre la montre aux enjeux planétaires : les deux romans déploient une quête urgente pour trouver un artefact/document ancien avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

- Des scènes dans des lieux historiques et religieux emblématiques : « L’Évangile selon Satan » se déroule notamment au Vatican et dans des monastères. « Da Vinci Code » se déroule au Louvre, dans des églises parisiennes et à l’abbaye de Westminster.

- Un mélange d’éléments historiques réels et de fiction : les deux livres s’appuient sur des faits historiques (l’Inquisition, la peste noire, les Templiers dans « L’Évangile selon Satan ») pour construire leur intrigue fictive.

- Une remise en question de l’histoire officielle du christianisme : les deux récits proposent des versions alternatives de l’histoire chrétienne qui contredisent les enseignements traditionnels de l’Église.

- Des antagonistes fanatiques prêts à tout pour préserver ou révéler le secret : Caleb le Voyageur dans « L’Évangile selon Satan ». Silas, le moine albinos dans « Da Vinci Code ».

4. La malédiction de Marco Polo (James Rollins, 2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les eaux entourant l’île Christmas, en plein océan Indien, une mystérieuse bactérie transforme soudainement des créatures marines en prédateurs hors de contrôle puis déclenche une épidémie foudroyante chez les habitants. Ce phénomène attire l’attention de Sigma Force, une unité secrète américaine composée de scientifiques au service de la défense nationale.

Le Dr Lisa Cummings et l’agent Monk Kokkalis sont envoyés enquêter à bord d’un navire de croisière où sont accueillies les victimes. Leur mission tourne court : des pirates s’emparent du navire humanitaire et le convertissent en laboratoire flottant d’armes biologiques sous la direction du Dr Devesh Patanjali, agent de l’organisation terroriste « La Guilde ».

Parallèlement, à Washington, le commandant Gray Pierce, responsable des opérations de terrain de Sigma Force, reçoit la visite de Seichan, une tueuse à gage au service de La Guilde qui a précédemment tenté de le tuer. Gravement blessée, elle lui confie un mystérieux obélisque dérobé au Vatican, contenant des inscriptions en « écriture angélique ». Ces inscriptions suggèrent un lien entre l’épidémie et le voyage de Marco Polo en Chine en 1295, au cours duquel il perdit la quasi-totalité de son équipage.

En fuite, traqués par le FBI, Gray et Seichan entament une course contre la montre à travers le globe, d’Istanbul au Cambodge, pour percer le secret historique qui pourrait permettre de neutraliser ce que les scientifiques ont baptisé « la souche Judas », un virus capable d’anéantir l’humanité toute entière. Alors que l’épidémie se propage et que le temps presse, ils vont vite comprendre que personne n’est vraiment digne de confiance…

Aux éditions POCKET ; 672 pages.

Similitudes

- Une énigme historique comme fil conducteur : « La malédiction de Marco Polo » s’articule autour du voyage de Marco Polo et des mystères de son retour de Chine, tandis que « Da Vinci Code » explore les secrets cachés dans les œuvres de Léonard de Vinci.

- Des organisations secrètes en conflit : dans le roman de James Rollins, nous suivons la Sigma Force qui affronte La Guilde, rappelant la lutte entre le Prieuré de Sion et l’Opus Dei dans celui de Dan Brown.

- Le déchiffrement de codes anciens : les protagonistes de « La malédiction de Marco Polo » travaillent à décrypter « l’écriture angélique » et des inscriptions sur un obélisque, tout comme Robert Langdon déchiffre des symboles et des anagrammes cachés dans « Da Vinci Code ».

- Cocktail de science et de religion : James Rollins connecte une pandémie moderne à des mystères religieux, notamment des éléments liés au Vatican, comparable à la fusion entre symbolisme religieux et théories scientifiques alternatives chez Dan Brown.

- Une chasse au trésor internationale : les personnages de « La malédiction de Marco Polo » voyagent du Vatican à Istanbul, de l’Iran au Cambodge, similaire au périple européen de Langdon dans « Da Vinci Code ».

- Des protagonistes érudits : les deux histoires mettent en scène des personnages aux connaissances académiques pointues, essentielles pour résoudre les énigmes.

- Des révélations à l’échelle planétaire : dans le livre de James Rollins, la découverte concerne un virus pouvant causer une pandémie globale, alors que chez Dan Brown, les révélations menacent de dynamiter les fondements du christianisme.

- Un rythme haletant : les deux romanciers emploient des chapitres courts et efficaces, souvent conclus par des cliffhangers pour maintenir la tension.

- Un mélange de faits historiques et de fiction : tant James Rollins que Dan Brown embrassent habilement des événements historiques réels dans leur trame fictive.

5. L’Héritage des Templiers (Steve Berry, 2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nous sommes en 2006. Cotton Malone mène une paisible existence de libraire à Copenhague, bien loin de son ancienne vie d’agent du département de la Justice américaine. Son existence bascule le jour où Stéphanie Nelle, son ex-supérieure, le contacte pour lui faire une révélation stupéfiante : le journal de son défunt mari, Lars, contiendrait la clé du légendaire trésor des Templiers. À peine ont-ils le temps d’échanger que des hommes armés surgissent pour s’emparer du document.

C’est le début d’une course-poursuite effrénée à travers l’Europe, sur les traces d’un mystère vieux de sept siècles. En 1307, Jacques de Molay, dernier grand maître de l’Ordre, emporte dans sa tombe un secret que Philippe le Bel convoitait ardemment. Les indices orientent Malone et Stéphanie jusqu’à Rennes-le-Château, où l’énigmatique abbé Saunière aurait découvert une partie de la vérité au XIXe siècle.

Dans l’ombre, Raymond de Rochefort, chef d’une branche clandestine des Templiers, les traque sans relâche. Ce qu’ils sont sur le point de trouver pourrait non seulement révéler un fabuleux trésor, mais aussi ébranler les piliers fondateurs de la chrétienté…

Aux éditions POCKET ; 640 pages.

Similitudes

- Thématique des Templiers et sociétés secrètes : les deux livres reposent sur l’Ordre des Templiers et leur héritage secret. Dans « L’Héritage des Templiers », Steve Berry exploite spécifiquement la théorie que l’Ordre a survécu après les purges de 1307, tandis que Dan Brown incorpore les Templiers comme une partie de la tradition du Prieuré de Sion.

- Remise en question des fondements du christianisme : les deux romans présentent des théories alternatives sur Jésus-Christ qui remettent en question les dogmes de l’Église. Steve Berry développe une étonnante hypothèse quant à la vraie nature du trésor des Templiers qui concerne « la résurrection de Jésus », tout comme « Da Vinci Code » aborde la divinité de Jésus et sa relation avec Marie-Madeleine.

- Alternance entre présent et passé : les deux histoires commencent dans le passé (avec Jacques de Molay dans « L’Héritage des Templiers » et un meurtre au Louvre dans « Da Vinci Code ») avant de revenir au présent.

- Protagoniste érudit : Cotton Malone est un ancien agent qui a une mémoire eidétique (mémoire photographique), comparable à Robert Langdon, le professeur spécialiste en symbologie dans « Da Vinci Code ».

- Chasse au trésor et résolution d’énigmes : les deux récits sont construits autour d’une quête impliquant la résolution d’énigmes et de codes historiques.

- Partenariat avec une femme intimement liée à l’intrigue : Cotton Malone fait équipe avec Stéphanie Nelle, dont le mari décédé recherchait le trésor des Templiers, tout comme Langdon fait équipe avec Sophie Neveu, liée par son grand-père à l’intrigue.

- Voyages à travers des sites historiques européens : les deux intrigues impliquent des voyages à travers des lieux historiques importants. « L’Héritage des Templiers » se déroule à Copenhague, Rennes-le-Château et Avignon, tandis que « Da Vinci Code » passe par Paris, Londres et l’Écosse.

- Antagonistes religieux fanatiques : dans « L’Héritage des Templiers », Raymond de Rochefort est un Templier fanatique souhaitant restaurer l’Ordre à son ancienne gloire, comparable au moine Silas dans « Da Vinci Code ».

- Mélange de faits historiques réels et de fiction : les deux auteurs s’appuient sur des faits historiques authentiques qu’ils entremêlent avec des éléments fictifs. Steve Berry inclut même des « notes de l’auteur » à la fin pour distinguer les faits des inventions.

- Rythme enlevé avec courts chapitres et nombreux rebondissements : « L’Héritage des Templiers » utilise un style narratif rythmé par des chapitres de plus en plus courts pour parvenir au dénouement, technique également employée par Dan Brown.

6. Le Rituel de l’ombre (Éric Giacometti, Jacques Ravenne, 2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Rome, avril 2005. Une archiviste du Grand Orient est assassinée lors d’une soirée à l’ambassade de France selon un rituel évoquant la mort d’Hiram, le fondateur légendaire de la franc-maçonnerie. La même nuit, à Jérusalem, un archéologue en possession d’une pierre sacrée est victime d’un sort similaire.

Le commissaire Antoine Marcas, lui-même maître maçon, et Jade Zewinski, responsable de la sécurité à l’ambassade qui abhorre les « frères », se retrouvent contraints de collaborer. Leur enquête les confronte bientôt aux pires tueurs d’une confrérie nazie occulte, la société Thulé, adversaire historique de la maçonnerie.

Cette société cherche à s’emparer d’un secret conservé dans des archives maçonniques pillées par les nazis en 1940 et récemment restituées par les Russes. Un secret si puissant qu’il justifie des meurtres en série accomplis selon des rituels macabres…

Aux éditions POCKET ; 544 pages.

Similitudes

- Sociétés secrètes au cœur de l’intrigue : « Le Rituel de l’ombre » se concentre sur la franc-maçonnerie, tandis que « Da Vinci Code » est axé sur le Prieuré de Sion. Dans les deux cas, ces organisations sont présentées comme détentrices de secrets séculaires.

- Quête d’un secret ancien et mystérieux : dans « Le Rituel de l’ombre », les personnages recherchent une formule ancienne liée à « la drogue héritée des dieux » capable de « mettre en communication directe avec l’origine et la puissance de la vie ». Dans « Da Vinci Code », la quête tourne autour du Saint Graal et de la lignée de Jésus.

- Narration mêlant présent et passé : les deux romans alternent entre événements contemporains et flashbacks historiques.

- Meurtres rituels comme élément déclencheur : « Le Rituel de l’ombre » commence par des assassinats selon un rituel maçonnique, tout comme « Da Vinci Code » débute par le meurtre d’un conservateur du Louvre selon un rituel symbolique.

- Duo d’enquêteurs mixte : Antoine Marcas fait équipe avec Jade Zewinski, comme Robert Langdon collabore avec Sophie Neveu.

- Antagonistes liés à des mouvements extrémistes : la société Thulé et ses néo-nazis dans « Le Rituel de l’ombre », l’Opus Dei dans « Da Vinci Code ».

- Documentation historique et symbolique importante : les deux livres s’appuient sur de nombreuses explications de symboles, rituels et faits historiques.

- Voyage à travers différents pays et sites historiques : les personnages du « Rituel de l’ombre » voyagent entre Rome, Jérusalem, Paris et d’autres lieux, comme dans « Da Vinci Code » où l’action se déplace entre Paris, Londres et d’autres sites.

- Révélations progressives qui remettent en question l’histoire officielle : les deux récits suggèrent que des vérités historiques ont été occultées ou manipulées.

- Rythme haletant avec chapitres courts : structure narrative similaire qui alterne rapidement entre plusieurs points de vue et différents lieux.

7. Labyrinthe (Kate Mosse, 2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Carcassonne, 1209. Alaïs Pelletier, fille de l’intendant du vicomte, reçoit de son père un mystérieux manuscrit censé contenir le secret du Graal. Malgré son incompréhension des symboles qui y figurent, elle accepte d’en devenir la gardienne alors que les croisés du Nord s’apprêtent à envahir le Pays d’Oc pour éradiquer l’hérésie cathare.

Huit siècles plus tard, en 2005, Alice Tanner, archéologue amateur, découvre lors de fouilles près de Carcassonne une grotte renfermant deux squelettes et un symbole gravé dans la roche : un labyrinthe. Sa trouvaille déclenche rapidement une succession d’événements inquiétants : menaces, disparitions et même meurtres.

Alice se retrouve bientôt pourchassée par des individus prêts à tout pour s’emparer d’un secret millénaire. Entre sociétés secrètes et énigmes historiques, Alice comprend peu à peu que son destin est intimement lié à celui d’Alaïs, dans une quête où passé et présent s’entrelacent autour du plus ancien des mystères…

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 864 pages.

Similitudes

- Thématique du Graal : les deux intrigues s’articulent autour d’une quête liée au Saint Graal, bien que Kate Mosse se défende d’avoir été influencée par Dan Brown, affirmant avoir commencé ses recherches avant la sortie du « Da Vinci Code ».

- Structure chronologique double : « Labyrinthe » emploie une alternance entre passé et présent, avec des mystères qui se répondent à travers les siècles, technique narrative qu’on retrouve également dans « Da Vinci Code » à travers les flashbacks et récits historiques.

- Sociétés secrètes et religieuses : les deux livres mettent en scène des groupes occultes – la « Noublesso de los Seres » chez Kate Mosse et l’Opus Dei chez Dan Brown – qui cherchent à protéger ou s’emparer de secrets anciens.

- Symboles et énigmes : le labyrinthe chez Kate Mosse joue un rôle similaire aux symboles cryptés chez Dan Brown, comme points d’entrée vers le mystère central de l’intrigue.

- Remise en question de l’histoire chrétienne officielle : dans « Labyrinthe », on évoque la possibilité que « Jésus n’est pas mort sur la croix […] et donc pas ressuscité non plus », thème central du « Da Vinci Code » qui remet également en question les récits bibliques traditionnels.

- Personnages féminins : Alice Tanner dans « Labyrinthe » et Sophie Neveu dans « Da Vinci Code » sont toutes deux des personnages modernes confrontés à d’anciennes énigmes liées à leur propre histoire familiale.

- Mélange d’éléments historiques réels et de fiction : les deux auteurs ancrent leurs récits dans des faits historiques documentés (la croisade contre les Cathares chez Kate Mosse, l’histoire du prieuré de Sion chez Dan Brown) pour donner crédibilité à leurs thèses fictives.

8. Le Dernier Templier (Raymond Khoury, 2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York. Lors d’une soirée d’exposition des trésors du Vatican au Metropolitan Museum, quatre cavaliers en costume de Templiers font une entrée fracassante. Après avoir décapité un garde, ils saccagent l’exposition et dérobent plusieurs objets, dont un mystérieux encodeur à rotors.

Tess Chaykin, une archéologue qui se trouve sur les lieux, est troublée par cet objet en particulier et par les mots latins « Veritas vos liberabit » prononcés par l’un des assaillants. En collaboration avec l’agent du FBI Sean Reilly, chargé de l’enquête, elle se lance sur la piste des Templiers et découvre que l’appareil dérobé pourrait permettre de décoder un message antique.

Leur quête les mène de New York jusqu’en Turquie, où se trouvent les traces d’un trésor caché par les derniers Templiers au XIIIe siècle. Poursuivis par un envoyé du Vatican prêt à tout pour protéger un secret millénaire, Tess et Sean comprennent peu à peu qu’ils s’apprêtent à faire une trouvaille qui pourrait ébranler les fondements du christianisme…

Aux éditions PRESSES DE LA CITÉ ; 531 pages.

Similitudes

- Thématique centrée sur des secrets religieux : les deux récits tournent autour de secrets séculaires qui pourraient ébranler les fondements de l’Église catholique et du christianisme. Dans « Le Dernier Templier », il s’agit du journal intime de Jésus qui révélerait qu’il n’était qu’un homme ordinaire, tandis que « Da Vinci Code » s’interroge sur la descendance de Jésus.

- Duo d’enquêteurs homme-femme : les deux romans mettent en scène un duo mixte d’enquêteurs qui développe une relation romantique. Dans « Le Dernier Templier », ce sont Tess Chaykin (archéologue) et Sean Reilly (agent du FBI), alors que « Da Vinci Code » présente Robert Langdon (symbologiste) et Sophie Neveu (cryptologue).

- Alternance présent/passé : les deux livres alternent des chapitres situés dans le présent avec des flashbacks historiques (concernant les Templiers dans le roman de Raymond Khoury, et diverses périodes historiques chez Dan Brown).

- Implications du Vatican comme antagoniste : dans les deux intrigues, des membres haut placés de l’Église catholique sont présentés comme prêts à tout pour préserver les secrets qui menaceraient l’institution. Dans « Le Dernier Templier », Monseigneur De Angelis est un envoyé du Vatican qui n’hésite pas à éliminer les témoins gênants.

- Énigmes et chasse au trésor : les deux romans font progresser l’intrigue à travers une succession d’énigmes à résoudre, de codes à décrypter et d’objets à localiser. Raymond Khoury utilise un encodeur à rotors volé dans un musée comme point de départ.

- Utilisation de sociétés secrètes historiques : « Da Vinci Code » s’appuie sur le Prieuré de Sion, tandis que « Le Dernier Templier » se concentre sur l’Ordre des Templiers, deux organisations entourées de mystères et de légendes.

- Déplacements internationaux et sites historiques : dans les deux récits, les protagonistes voyagent dans différents pays et sites historiques. « Le Dernier Templier » emmène ses héros en Turquie, au Vatican et sur des îles grecques.

- Remise en question de l’histoire officielle du christianisme : les deux ouvrages proposent des théories alternatives sur les origines du christianisme et la vie de Jésus, suggérant que l’Église a manipulé l’histoire à son avantage.

- Style d’écriture avec chapitres courts : les deux romanciers utilisent une technique narrative similaire avec des chapitres courts et incisifs qui maintiennent le rythme et créent du suspense.

9. Le Testament des siècles (Henri Loevenbruck, 2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Damien Louvel, un scénariste américain d’origine française, est de retour à Paris après onze ans d’absence. Il retrouve la capitale pour les funérailles de son père, avec qui il entretenait des rapports conflictuels. À sa grande surprise, il apprend que ce dernier, grand bibliophile, a vendu sa précieuse collection de livres rares pour acheter une maison dans le village provençal de Gordes. Dans le sous-sol de cette demeure, Damien tombe sur un véritable laboratoire de recherches dans lequel son père semblait occupé à résoudre une énigme liée à Léonard de Vinci, à Albrecht Dürer, un dessinateur allemand, et à un objet mystérieux : la pierre de Iorden, une relique qui aurait appartenu au Christ.

Peu après cette découverte, Damien est agressé par deux hommes vêtus de noir. Il rencontre par la suite Sophie de Saint-Elbe, une journaliste d’investigation que son père avait contactée avant sa mort. Elle lui révèle l’ampleur du mystère : la pierre de Iorden serait la clé permettant de décoder « le dernier message du Christ », un texte caché qui pourrait chambouler les origines du christianisme.

Deux organisations puissantes et antagonistes se lancent alors à leur trousse : le groupe Bilderberg et Acta Fidei, une branche occulte liée à l’Opus Dei. Alors que des meurtres se multiplient autour d’eux, Damien et Sophie sont contraints de fuir à travers la France puis l’Angleterre. Leur enquête les conduit des bibliothèques aux sociétés secrètes, sur les traces des Templiers, des francs-maçons et d’un code camouflé dans les tableaux de La Joconde et de Melencolia. L’enjeu ? Découvrir un secret vieux de deux millénaires que certains sont prêts à protéger par tous les moyens.

Aux éditions J’AI LU ; 384 pages.

Similitudes

- Thématique religieuse centrale : les deux intrigues tournent autour d’un secret religieux lié à Jésus-Christ. Celle de Henri Loevenbruck tourne autour du « dernier message du Christ » tandis que celle de Dan Brown se développe autour de la descendance de Jésus et Marie-Madeleine.

- Personnage féminin prénommé Sophie : curieusement, les deux romans mettent en scène une héroïne prénommée Sophie. Chez Henri Loevenbruck, c’est Sophie de Saint-Elbe, journaliste d’investigation ; chez Dan Brown, c’est Sophie Neveu, cryptologue.

- Léonard de Vinci comme figure clé : les deux auteurs utilisent Léonard de Vinci et ses œuvres comme éléments centraux de leurs énigmes. La Joconde est particulièrement exploitée dans les deux intrigues comme portant un message caché.

- Sociétés secrètes antagonistes : des organisations occultes poursuivent les protagonistes pour empêcher la révélation d’un secret. Dans « Le Testament des siècles », ce sont le groupe Bilderberg et Acta Fidei (lié à l’Opus Dei), tandis que Dan Brown met en scène directement l’Opus Dei.

- Références aux Templiers : les deux écrivains intègrent l’ordre des Templiers dans leurs intrigues pour donner une profondeur historique à leurs récits.

- Duo d’enquêteurs improvisés : les deux romans suivent un homme et une femme qui nouent une relation tout en résolvant des énigmes. Damien Louvel et Sophie de Saint-Elbe chez Henri Loevenbruck, Robert Langdon et Sophie Neveu chez Dan Brown.

- Début déclenché par un décès : dans les deux cas, l’aventure commence après une mort mystérieuse. Dans « Le Testament des siècles », c’est le père de Damien qui meurt dans des circonstances suspectes, alors que chez Dan Brown, c’est le conservateur du Louvre Jacques Saunière.

- Course-poursuite à travers l’Europe : les protagonistes des deux romans se déplacent à travers différentes villes européennes, poursuivis par de dangereux antagonistes.

- Codes et symbolisme artistique : les deux récits s’appuient sur le déchiffrement d’indices cachés dans des œuvres d’art. Henri Loevenbruck utilise notamment Albrecht Dürer en plus de Vinci.

- Remise en question de l’histoire officielle du christianisme : les deux livres contestent la vision traditionnelle de l’Église catholique et proposent des interprétations alternatives de l’histoire chrétienne.

- Structure narrative haletante : chapitres courts, nombreux rebondissements et rythme soutenu caractérisent les deux ouvrages, une tension constante qui pousse à tourner les pages.

10. Le dernier Caton (Matilde Asensi, 2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

De nos jours, au Vatican. Sœur Ottavia Salina, une religieuse spécialiste en paléographie, est convoquée pour une tâche inhabituelle : déchiffrer les mystérieuses scarifications trouvées sur le corps d’un Éthiopien mort dans un accident d’avion. Le défunt transportait trois fragments de bois apparemment sans valeur, mais que les autorités vaticanes soupçonnent d’appartenir à la Vera Cruz, la véritable croix sur laquelle le Christ fut crucifié.

Accompagnée par Kaspar Glauser-Röist, un capitaine de la Garde Suisse, et Farag Boswell, un archéologue égyptien, Ottavia découvre que ces scarifications – sept croix et sept lettres grecques formant le mot STAUROS – sont liées à une confrérie secrète datant du IVe siècle : les Stavrophilakes, gardiens de la Croix. Cette société occulte serait responsable du vol systématique des reliques de la Vera Cruz dans les églises du monde entier.

Le trio comprend bientôt que « La Divine Comédie » de Dante contient les clés pour résoudre l’énigme. Selon leurs découvertes, Dante lui-même aurait été membre de cette confrérie et aurait dissimulé dans son œuvre une sorte de parcours initiatique. Pour retrouver les reliques volées, ils devront traverser sept villes (Rome, Ravenne, Jérusalem, Athènes, Constantinople, Alexandrie et Antioche) et surmonter sept épreuves correspondant aux sept péchés capitaux décrits dans le Purgatoire de Dante…

Aux éditions FOLIO POLICIER ; 576 pages.

Similitudes

- Reliques chrétiennes au cœur de l’intrigue : dans « Le dernier Caton », l’histoire tourne autour des fragments volés de la Vera Cruz (la vraie croix du Christ), tandis que « Da Vinci Code » est centré sur la quête du Saint Graal et les secrets entourant Marie-Madeleine.

- Protagonistes érudits : Ottavia Salina, religieuse paléographe travaillant au Vatican, mène l’enquête avec un capitaine de la Garde Suisse et un archéologue égyptien dans le récit de Matilde Asensi. Chez Dan Brown, c’est Robert Langdon, professeur de symbologie, accompagné de Sophie Neveu, cryptologue, qui déchiffre les énigmes.

- Sociétés secrètes séculaires : les Stavrophilakes, confrérie datant du 4ème siècle chargée de protéger la Vera Cruz, font écho au Prieuré de Sion du « Da Vinci Code » qui préserve le secret de la descendance du Christ.

- Œuvres d’art servant de clés aux énigmes : dans « Le dernier Caton », « La Divine Comédie » de Dante sert de fil d’Ariane pour résoudre les énigmes, tout comme les peintures de Léonard de Vinci recèlent des indices cryptés dans le roman de Dan Brown.

- Voyage à travers des hauts lieux historiques : les personnages de Matilde Asensi parcourent sept villes importantes (Rome, Ravenne, Jérusalem, Athènes, Constantinople, Alexandrie, Antioche) pour résoudre les mystères, similaire à la course à travers l’Europe (Paris, Londres) de Robert Langdon et Sophie Neveu.

- Vatican et Église catholique impliqués : dans les deux histoires, l’intrigue est liée aux plus hautes sphères du Vatican, avec des secrets que certains membres de l’Église cherchent à protéger ou à découvrir.

- Épreuves initiatiques : les protagonistes du « Dernier Caton » doivent surmonter sept épreuves liées aux péchés capitaux, rappelant les défis successifs que Langdon doit résoudre dans « Da Vinci Code ».

- Mélange d’histoire et de fiction : les deux auteurs conjuguent des faits historiques authentiques avec des éléments fictifs pour composer un thriller convaincant qui fait douter le lecteur de la frontière entre réalité et invention.

- Intrigue romantique : la relation qui se développe entre Ottavia et le professeur Farag Boswell dans « Le dernier Caton » est comparable à l’attraction entre Langdon et Sophie dans « Da Vinci Code ».

- Remise en question des dogmes religieux : les deux livres proposent des interprétations alternatives de l’histoire chrétienne qui défient les enseignements traditionnels de l’Église.

- Structure de thriller à suspense : les deux romans utilisent un rythme soutenu et des révélations progressives pour maintenir le lecteur en haleine jusqu’au dénouement final.

11. Le Huit (Katherine Neville, 1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1790. Alors que la Révolution française menace, l’abbesse de Montglane charge Mireille, une jeune novice, de protéger un jeu d’échecs légendaire en dispersant ses pièces. Cet échiquier, jadis offert à Charlemagne, renfermerait une formule conférant un pouvoir absolu à son détenteur.

1972. Catherine Velis, une informaticienne new-yorkaise envoyée en mission en Algérie, se retrouve impliquée dans la recherche de ce même jeu. Sans le savoir, elle va devenir la pièce centrale d’un combat séculaire.

À deux cents ans d’intervalle, ces deux femmes affrontent les mêmes adversaires : personnages historiques et figures de pouvoir prêts à tout pour s’emparer du secret du jeu de Montglane. De Paris à l’Algérie en passant par la Russie, la course aux pièces d’échecs va bientôt échapper à tout contrôle. Une partie funeste où chacun tiendra son rôle – pion, cavalier ou reine – dans un conflit dont l’issue décidera de l’avenir du monde…

Aux éditions LE CHERCHE MIDI ; 752 pages.

Similitudes

- Une quête pour un objet légendaire aux pouvoirs mystiques : dans « Le Huit », nous suivons la recherche du jeu d’échecs de Montglane, offert à Charlemagne, dont les pièces recèlent un pouvoir extraordinaire. « Da Vinci Code » s’articule autour de la quête du Saint Graal, symbolisant la lignée sacrée de Jésus et Marie-Madeleine.

- Une structure narrative jouant avec différentes temporalités : Katherine Neville fait alterner les chapitres entre la Révolution française (1790) et l’époque contemporaine (1972), tandis que Dan Brown entremêle constamment le présent avec des références au passé historique.

- Des personnages spécialistes de leur domaine propulsés dans l’aventure : Catherine Velis est une experte en informatique dans « Le Huit », tout comme Robert Langdon est un spécialiste en symbologie religieuse dans « Da Vinci Code ».

- Des personnages historiques dans la fiction : « Le Huit » met en scène Talleyrand, Robespierre, Napoléon Bonaparte et Catherine II de Russie, tous impliqués dans la recherche du jeu d’échecs. Dan Brown fait de même avec Léonard de Vinci, dont les œuvres contiendraient des indices sur le secret du Graal.

- Un mélange d’ésotérisme, d’alchimie et de sociétés secrètes : les deux romans font la part belle aux sociétés secrètes et aux traditions ésotériques – la franc-maçonnerie dans « Le Huit », le Prieuré de Sion dans « Da Vinci Code ».

- Des énigmes et symboles complexes à déchiffrer : les protagonistes des deux récits progressent grâce à la résolution d’énigmes successives – symboles mathématiques et musicaux cachés dans les pièces d’échecs pour Katherine Neville, cryptogrammes et symboles religieux pour Dan Brown.

- Une course contre la montre à l’échelle internationale : les deux histoires entraînent leurs personnages dans une course effrénée à travers plusieurs pays – de New York à l’Algérie en passant par la France pour « Le Huit » ; de Paris à Londres pour « Da Vinci Code ».

- Une vision revisitée de l’Histoire avec un grand H : les deux romanciers réinterprètent l’Histoire en suggérant que des forces cachées ont influencé les grands événements historiques.

- Des personnages féminins forts au cœur de l’intrigue : Mireille et Catherine dans « Le Huit », Sophie Neveu dans « Da Vinci Code » – ces trois femmes sont essentielles au dénouement de l’énigme.