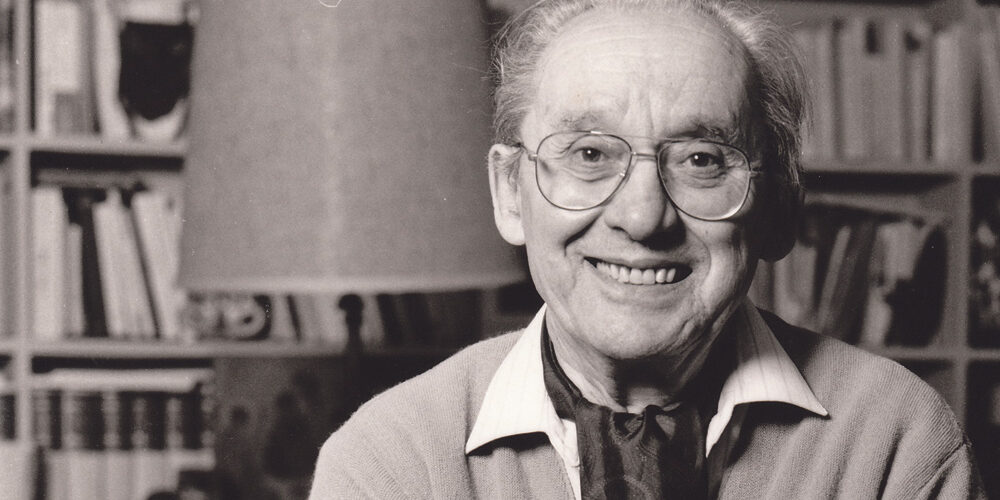

Paul Ricœur naît le 27 février 1913 à Valence, en France. Très tôt orphelin – sa mère décède à sa naissance et son père, professeur d’anglais, meurt à la guerre en 1915 – il est élevé par ses grands-parents et une tante dans un milieu modeste.

Découvrant la philosophie au lycée de Rennes, il poursuit ses études et devient agrégé de philosophie en 1935. La même année, il épouse Simone Lejas, avec qui il aura cinq enfants. Dans les années 1930, il se forme auprès de Gabriel Marcel à Paris et découvre les écrits d’Edmund Husserl.

Fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il traduit les « Ideen I » de Husserl durant sa captivité. Après la guerre, il enseigne au collège Cévenol puis à l’université de Strasbourg avant d’être nommé à la Sorbonne en 1956.

En 1964, il rejoint l’université de Nanterre où il vit les événements de Mai 68. Suite à des incidents violents sur le campus, il démissionne de son poste de doyen en 1970. Il partage alors son temps entre l’Europe et les États-Unis, notamment à l’université de Chicago.

Tout au long de sa carrière, Ricœur développe une œuvre philosophique majeure au carrefour de la phénoménologie, de l’herméneutique et de la philosophie analytique. Il s’intéresse particulièrement à la question du sens, de la subjectivité, et au rôle de la fiction dans la littérature et l’histoire.

Il multiplie les distinctions (Prix Hegel, Prix Kyoto, Prix Balzan…), tout en poursuivant son travail jusqu’à sa mort le 20 mai 2005 à Châtenay-Malabry, laissant derrière lui une œuvre considérable qui influence profondément la philosophie contemporaine.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La métaphore vive (1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans « La métaphore vive » (1975), Paul Ricœur développe une réflexion sur la nature et le fonctionnement de la métaphore à travers huit études qui dépassent largement le cadre traditionnel de la rhétorique. L’originalité de son approche réside dans son dialogue constant avec différentes traditions philosophiques et linguistiques. Il y confronte les analyses anglo-saxonnes (Richards, Black) aux approches structuralistes françaises, tout en puisant dans l’héritage aristotélicien. Cette mise en perspective permet à Ricœur d’élaborer une théorie qui articule linguistique et herméneutique, donnant à la métaphore un rôle central dans notre capacité à redécrire la réalité. L’impact de cet ouvrage s’est avéré considérable dans les domaines de la philosophie du langage, de la théorie littéraire et de l’herméneutique contemporaine.

La première étude, « Entre rhétorique et poétique : Aristote », se penche sur les liens entre rhétorique et poétique chez Aristote à travers l’analyse de la métaphore. Bien que définie similairement dans les deux disciplines comme transport d’un nom à une autre chose, la métaphore remplit des fonctions distinctes selon son domaine d’application. En rhétorique, elle participe à l’art de la persuasion par son pouvoir d’éclairer et de plaire, tout en restant subordonnée à l’argumentation. En poétique, elle contribue à l’imitation (mimêsis) créatrice du réel, notamment dans la tragédie qui élève les actions humaines. Cette double inscription permet de comprendre la tension constitutive de la métaphore entre écart et référence, entre création et imitation. Ricœur montre finalement que la métaphore, loin d’être un simple ornement, participe à la manifestation du réel comme acte à travers le discours poétique.

La deuxième étude, « Le déclin de la rhétorique : la tropologie », aborde le déclin de la rhétorique à travers l’analyse du traité « Les Figures du discours » de Pierre Fontanier (1830). L’auteur y déploie une théorie des tropes qui repose sur le primat du mot et de l’idée. Si Fontanier tente d’établir la figure comme unité typique de la rhétorique, il maintient néanmoins la métaphore dans le cadre restreint des tropes en un seul mot. Sa classification distingue trois grands types de rapports – correspondance, connexion et ressemblance – qui fondent respectivement la métonymie, la synecdoque et la métaphore. La théorie fontanienne révèle une tension entre le caractère figé des tropes usuels et la créativité des métaphores d’invention. Cette dualité souligne les limites d’une approche purement rhétorique : le trope ne prend son sens véritable que dans l’acte de discours qui le fait naître, remettant ainsi en cause le postulat initial du primat du mot.

La troisième étude, « La métaphore et la sémantique du discours », propose une réflexion sur les mécanismes sémantiques de la métaphore à travers trois prismes théoriques complémentaires. L’étude met en lumière l’évolution de la conception métaphorique : d’abord considérée comme simple substitution de termes selon la rhétorique classique, elle s’affirme comme phénomène d’interaction contextuelle chez Richards, puis comme tension créatrice entre significations chez Black et Beardsley. Ricœur révèle que la métaphore vive engendre une innovation sémantique authentique, fruit d’une collision entre champs de sens distincts. Cette création linguistique instantanée dépasse le cadre des connotations établies pour forger des significations inédites. L’étude s’achève sur l’horizon d’une réflexion herméneutique concernant la référence du discours poétique.

La quatrième étude, « La métaphore et la sémantique du mot », interroge la nature duelle de la métaphore, à la fois phénomène lexical et prédicatif. En s’appuyant sur la sémantique structurale et ses développements post-saussuriens, elle met en lumière les limites d’une approche purement lexicale du changement métaphorique. Ricœur révèle comment la métaphore transcende les oppositions classiques entre langue et parole, système et usage. Il démontre que l’innovation sémantique portée par la métaphore ne peut se comprendre qu’à travers l’interaction constante entre le niveau du mot et celui de l’énoncé. Cette dynamique fait de la métaphore un lieu privilégié où se noue le dialogue entre la fonction de dénomination et l’acte de prédication, redéfinissant ainsi sa place dans la théorie linguistique.

La cinquième étude, « La métaphore et la nouvelle rhétorique », décortique la conception de la métaphore dans la nouvelle rhétorique française des années 1970, notamment à travers les travaux du Groupe μ. Ricœur met en lumière une tension entre deux approches : celle qui considère la métaphore comme une figure de mot (métasémème) et celle qui la perçoit comme une figure d’énoncé. La nouvelle rhétorique, tout en modernisant l’appareil conceptuel hérité de la rhétorique classique, maintient le primat du mot et la théorie de la substitution. Ricœur démontre les limites de cette approche en soulignant l’importance de la dimension prédicative et énonciative de la métaphore. Il révèle que la réduction de la métaphore à une double synecdoque, si elle satisfait aux exigences de systématicité, ne rend pas compte du caractère créateur de la figure ni de sa capacité à produire de nouvelles significations dans le discours.

La sixième étude, « Le travail de la ressemblance », déconstruit le rôle de la ressemblance dans la construction métaphorique et sa relation complexe avec les théories de la substitution et de l’interaction. Ricœur démontre que la ressemblance ne se limite pas à un simple mécanisme de substitution, mais constitue un élément essentiel de l’innovation sémantique. À travers une réflexion sur l’iconicité et l’imagination, il établit que le « voir comme » représente le chaînon manquant entre le verbal et le non-verbal dans la métaphore. Cette médiation s’opère par la fusion du sens et de l’image, permettant l’émergence d’une nouvelle pertinence sémantique. La tension entre sens littéral et métaphorique se résout dans cette fusion, où l’imaginaire, loin d’être un simple ornement psychologique, participe activement à la création du sens. L’étude culmine avec la reconnaissance des limites de la sémantique face à la dimension non verbale de la métaphore, ouvrant la voie à une phénoménologie de l’imagination.

La septième étude, « Métaphore et référence », questionne la dimension référentielle du langage métaphorique. Ricœur démontre comment la métaphore, loin d’être confinée à une simple fonction ornementale, constitue un mode fondamental d’accès au réel. S’appuyant sur les travaux de Nelson Goodman et la théorie des modèles, Ricœur met en lumière la capacité de la métaphore à redécrire la réalité par l’entremise d’une fiction heuristique. Il développe le concept de « vérité métaphorique », fondé sur la tension productive entre l’affirmation ontologique du « est » et la distance critique du « n’est pas ». Cette approche permet de transcender l’alternative stérile entre une lecture naïvement réaliste et une interprétation purement rhétorique de la métaphore.

La huitième étude, « Métaphore et discours philosophique », interroge les liens unissant la métaphore au raisonnement spéculatif. Ricœur déconstruit méthodiquement l’opposition traditionnelle entre le sens propre et le sens figuré, en montrant comment le discours philosophique s’enracine nécessairement dans un substrat métaphorique. À travers l’examen de l’analogie chez Aristote et Thomas d’Aquin, Ricœur met en lumière le paradoxe d’une pensée conceptuelle qui doit sans cesse négocier avec sa dimension imageante. Cette dialectique entre le régime métaphorique, créateur de sens nouveaux par rapprochements inédits, et l’ordre spéculatif, tendu vers la cohérence systématique, dessine les contours d’une complémentarité dynamique plutôt qu’une opposition stérile.

Aux éditions POINTS ; 411 pages.

2. Soi-même comme un autre (1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

« Soi-même comme un autre », publié en 1990 aux éditions du Seuil, constitue l’aboutissement de la réflexion philosophique de Paul Ricœur sur la question du sujet et de l’identité. L’ouvrage reprend les conférences prononcées par le philosophe à l’université d’Édimbourg en 1986. Face à la disparition de l’ego cartésien et kantien, Ricœur entreprend de refonder la notion du « soi » dans sa relation constitutive à l’altérité. Sa démarche se déploie à travers dix études qui mobilisent différentes approches : philosophie analytique, phénoménologie, herméneutique, éthique.

« La personne et la référence identifiante » examine la base d’identification du moi à partir des travaux de Strawson, définissant d’abord le corps physique puis analysant les aspects psychiques.

« L’énonciation et le sujet parlant » analyse la tension en linguistique entre la sémantique qui identifie le « je » comme un « il » et la pragmatique qui insiste sur l’irréductibilité du « je » comme point de vue sur le monde.

« Une sémantique de l’action sans agent » étudie le rôle du sujet-agent dans l’action à travers la philosophie de l’action de Davidson, critiquant sa séparation entre l’intention et l’agent.

« De l’action à l’agent » interroge le dilemme entre l’action causale et la volonté de l’agent, examinant l’évolution des théories de l’unité du sujet vers la distinction entre attribution et ascription.

« L’identité personnelle et l’identité narrative » aborde la distinction entre identité-mêmeté (permanence dans le temps) et identité-ipséité (reconnaissance de soi), face aux critiques empiristes de la permanence du soi.

« Le soi et l’identité narrative » développe comment la narration permet de saisir la mêmeté d’un caractère et l’ipséité d’un personnage, proposant l’idée d’une « unité narrative d’une vie ».

« Le soi et la visée éthique » évoque la dimension éthique du soi dans ses relations avec soi-même, les autres et les institutions, à travers la visée d’une vie bonne.

« Le soi et la norme morale » questionne ces mêmes relations sous l’angle de la morale normative, notamment à travers l’obligation, la Règle d’Or et les principes de justice.

« Le soi et la sagesse pratique » analyse comment la sagesse pratique permet de résoudre les conflits entre normes morales dans les relations institutionnelles, interpersonnelles et avec soi-même.

« Vers quelle ontologie ? » conclut sur une ontologie du soi défini par son action et sa relation constitutive à l’altérité, à travers la chair, l’étranger et la conscience.

L’originalité de cet ouvrage majeur réside dans sa capacité à faire dialoguer des traditions philosophiques habituellement cloisonnées. La méthode « fragmentaire » revendiquée par Ricœur permet d’intégrer les apports de penseurs aussi divers qu’Aristote, Kant, Strawson ou Levinas. Le livre a profondément marqué la philosophie morale contemporaine en proposant une conception du sujet éthique qui échappe tant à l’exaltation cartésienne qu’à la dissolution nietzschéenne.

La force de cette œuvre tient à son ambition de refonder une philosophie du sujet capable de résister aux critiques des « maîtres du soupçon » (Marx, Nietzsche, Freud) comme au structuralisme français des années 1960. En réhabilitant la notion d’attestation – cette certitude pratique d’être soi-même agissant et souffrant – Ricœur trace une voie médiane entre le cogito et son effacement. Sa conception du soi comme intrinsèquement lié à l’altérité a nourri de nombreuses réflexions sur l’identité personnelle et collective.

Aux éditions POINTS ; 448 pages.

3. Temps et récit (trilogie, 1983-1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans « Temps et récit », premier volume d’une trilogie publiée entre 1983 et 1985, Paul Ricœur développe une réflexion sur les liens entre l’expérience temporelle humaine et la narration. L’ouvrage s’ouvre sur une analyse croisée des « Confessions » de Saint Augustin et de la « Poétique » d’Aristote. À travers ces deux textes fondateurs, Ricœur met en évidence le caractère problématique de notre rapport au temps et propose le récit comme solution permettant de lui donner sens et cohérence. Il élabore notamment le concept de « triple mimèsis » qui décrit comment la narration s’enracine dans une précompréhension du monde de l’action, se configure dans le texte, puis se réalise pleinement dans l’acte de lecture.

Dans une seconde partie, Ricœur interroge les relations entre récit historique et récit de fiction. Il y démontre que l’historiographie, même dans ses formes les plus éloignées de la narration traditionnelle, reste fondamentalement liée à notre compréhension narrative du temps. Il dialogue avec les grands courants de l’historiographie du XXe siècle, de l’école des Annales à la philosophie analytique anglo-saxonne, pour établir le caractère incontournable de la mise en intrigue dans toute appréhension du passé.

La réflexion culmine dans l’étude de trois œuvres littéraires majeures : « Mrs Dalloway » de Virginia Woolf, « La Montagne magique » de Thomas Mann et « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Ces textes permettent à Ricœur d’examiner comment la fiction narrative invente des modalités inédites d’articulation du temps.

Cette somme philosophique marque un tournant décisif dans la pensée de Ricœur. Traduite en de nombreuses langues, elle influence profondément les sciences humaines par-delà la seule philosophie. L’ouvrage a notamment contribué au « tournant narratif » des années 1990, qui voit les concepts de récit et de narrativité s’imposer comme des outils d’analyse essentiels dans de multiples disciplines. La notion d’ « identité narrative », esquissée dans le dernier volume, connaîtra une fortune considérable.

L’originalité de la démarche de Ricœur tient à sa capacité à faire dialoguer des traditions intellectuelles habituellement cloisonnées : phénoménologie, herméneutique, théorie littéraire, philosophie analytique. En démontrant le rôle central de la narration dans notre expérience du temps, il propose une contribution majeure à la compréhension de la condition temporelle humaine.

Aux éditions POINTS ; 404 pages.

4. Le conflit des interprétations – Essais d’herméneutique (1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans « Le conflit des interprétations », paru en 1969, Paul Ricœur réunit vingt-deux essais qui témoignent de l’effervescence intellectuelle des années 1960. L’ouvrage s’articule autour d’une réflexion centrale sur l’herméneutique, soit l’art d’interpréter les textes, dans un contexte où les sciences humaines bouleversent les cadres traditionnels de l’interprétation. Ricœur y examine les apports de la linguistique, de la sémiologie, de l’ethnologie et de la psychanalyse pour comprendre l’origine et la nature de ce « conflit des interprétations ».

Le philosophe trace un itinéraire qui passe d’abord par une confrontation avec le structuralisme et la « mort du sujet », puis par un dialogue avec la psychanalyse freudienne. Il démontre comment ces approches, loin de détruire le sujet pensant, présupposent au contraire son existence tout en exigeant qu’il se « perde pour se trouver ». La dernière partie de l’ouvrage applique cette méthode herméneutique aux symboles religieux, notamment bibliques, pour repenser la notion même de religion.

Ce recueil marque un virage décisif dans la pensée de Ricœur, qui s’éloigne d’une philosophie de la conscience immédiate pour développer ce qu’il nomme la « voie longue » de l’interprétation. Cette approche suppose un détour nécessaire par l’analyse des structures, du sens objectif et du monde anonyme de la culture.

L’originalité de la démarche ricœurienne réside dans sa capacité à intégrer les critiques contemporaines de la conscience tout en maintenant la possibilité d’une philosophie réflexive. Les années 1960-1970 voient s’affronter différentes écoles de pensée : structuralisme, psychanalyse, phénoménologie. Au lieu de les opposer, Ricœur montre leur complémentarité nécessaire pour comprendre le sens de l’existence humaine.

La portée de cet ouvrage dépasse largement le cadre philosophique. Son influence s’étend à la linguistique, la théologie, la psychologie et la psychanalyse. La méthode herméneutique développée par Ricœur a profondément marqué l’interprétation des textes dans ces différentes disciplines, proposant une voie médiane entre la réconciliation totale et l’éclatement du sens.

Aux éditions POINTS ; 672 pages.

5. La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Publié en 2000 par Paul Ricœur, alors âgé de 87 ans, « La mémoire, l’histoire, l’oubli » constitue une somme philosophique majeure qui interroge notre rapport au passé. L’ouvrage s’articule autour de trois grands axes : une phénoménologie de la mémoire, une épistémologie de l’histoire et une herméneutique de la condition historique.

Dans la première partie, Ricœur interroge la nature même du souvenir et les mécanismes de la mémoire, distinguant notamment la mémoire passive qui surgit spontanément (mnémé) de la mémoire active qui relève d’un effort de rappel (anamnésis). Il évoque également les abus possibles de la mémoire : mémoire empêchée par un traumatisme, mémoire manipulée à des fins idéologiques, ou encore mémoire obligée par le devoir de commémoration.

La deuxième partie aborde l’opération historiographique sous trois angles : le traitement des archives et des témoignages, le travail d’explication et de compréhension, et enfin la mise en récit historique. Ricœur y examine notamment la question de l’objectivité en histoire et le rapport complexe entre vérité historique et fidélité mémorielle. La troisième partie s’attache à l’oubli et à ses différentes formes, de l’effacement des traces à l’oubli de réserve, pour culminer dans une réflexion sur le pardon comme horizon possible de réconciliation avec le passé.

Cette œuvre monumentale naît d’une préoccupation citoyenne face aux « abus de mémoire » qui marquent la fin du XXe siècle. Pour Ricœur, l’enjeu est de définir les conditions d’une « juste mémoire », capable de dépasser tant l’obsession mémorielle que l’oubli délibéré. Sa réflexion s’inscrit dans le contexte des débats historiographiques des années 1990, notamment autour de la mémoire de la Shoah et des responsabilités de Vichy.

L’ouvrage témoigne d’une érudition considérable, conjuguant références philosophiques (de Platon à Heidegger), apports des sciences historiques et sociales, et réflexions sur les enjeux éthiques et politiques de la mémoire. En interrogeant les fondements de notre rapport au passé, Ricœur offre des outils pour penser les conflits mémoriels contemporains. La traduction du livre en de nombreuses langues atteste de sa résonance internationale, tandis que son influence se fait sentir bien au-delà de la philosophie, dans les domaines de l’histoire, de la sociologie ou encore des études mémorielles.

Aux éditions POINTS ; 736 pages.

6. Parcours de la reconnaissance (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans « Parcours de la reconnaissance », publié en 2004, Paul Ricœur s’attaque à une notion omniprésente mais paradoxalement délaissée par la philosophie : la reconnaissance. L’ouvrage, issu de trois conférences données à l’Institut für die Wissenschaften vom Menschen de Vienne, propose une progression en trois temps qui suit le glissement sémantique du terme, de son sens actif vers son sens passif.

La première étude questionne la reconnaissance comme identification : reconnaître signifie d’abord distinguer le vrai du faux, comme chez Descartes, puis associer des représentations, selon Kant. Ce modèle entre en crise avec Husserl et les philosophes de l’être-au-monde, qui considèrent que le monde n’est pas seulement constitué mais aussi constituant.

La deuxième étude aborde la reconnaissance de soi-même à travers les capacités d’action : dire, faire, raconter et se raconter. Mémoire et promesse représentent les deux pôles de cette reconnaissance de soi – la mémoire permettant de se reconnaître comme identique à travers le temps, la promesse manifestant la volonté de constance malgré les changements.

La troisième étude traite de la reconnaissance mutuelle, opposant la conception de Hobbes, où la reconnaissance découle de la peur, à celle de Hegel qui met l’accent sur la lutte et le conflit comme moteurs de la reconnaissance entre individus.

L’originalité de cet essai réside dans sa méthode « généalogique » qui retrace les chaînes d’ « événements de pensée » ayant conduit aux problématiques contemporaines. En partant d’une analyse lexicographique des définitions du verbe « reconnaître », Ricœur construit progressivement une théorie cohérente de la reconnaissance, comblant ainsi une lacune majeure de la philosophie.

Ricœur prolonge ses réflexions amorcées dans « La mémoire, l’histoire, l’oubli » tout en ouvrant de nouvelles perspectives, notamment sur les enjeux sociaux et politiques de la reconnaissance. La dernière partie propose une alternative stimulante à la seule logique du conflit : le don cérémoniel comme modèle d’une reconnaissance mutuelle pacifiée. Cette conception s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’éthique et la politique de la solidarité, particulièrement pertinente dans le contexte européen contemporain.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

7. Philosophie de la volonté – Le Volontaire et l’Involontaire (1950)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

« Le volontaire et l’involontaire », publié en 1950, constitue le premier tome de la trilogie « Philosophie de la volonté » de Paul Ricœur. L’ouvrage s’attache à décortiquer la relation entre la volonté consciente et les dimensions involontaires qui échappent à notre contrôle. Au cœur de cette réflexion se trouve la question de la liberté face aux contraintes de la nature et du corps.

La démarche de Ricœur s’articule autour de trois axes majeurs. Le premier concerne la décision, où l’auteur analyse comment le choix volontaire s’appuie nécessairement sur des motifs involontaires, comme les besoins vitaux. Le deuxième axe interroge le mouvement volontaire et sa relation avec les « pouvoirs » du corps : les savoir-faire préformés, l’émotion, l’habitude. Le troisième traite du consentement, cette capacité à accepter ce qui échappe à notre volonté : le caractère, l’inconscient, la vie elle-même.

À travers ces trois dimensions, Ricœur démontre que la volonté n’est jamais pure mais toujours mêlée d’involontaire. « La volonté ne règne qu’à travers de la volonté abolie », écrit-il, soulignant ainsi que notre liberté ne peut s’exercer qu’en composant avec nos limites naturelles.

Dans cet ouvrage fondateur, Ricœur opère une synthèse remarquable entre la phénoménologie husserlienne et une approche plus concrète de l’existence humaine. Son travail se démarque par le refus du dualisme traditionnel entre âme et corps, au profit d’une vision intégrant la dimension corporelle comme partie prenante du « cogito ». Cette perspective novatrice influencera durablement la philosophie continentale.

L’originalité de l’œuvre réside également dans sa méthode. En mettant temporairement entre parenthèses les questions de la faute et du mal moral, Ricœur parvient à décrire les structures essentielles de la volonté humaine. Cette « épochè » méthodologique lui permet de jeter les bases d’une anthropologie philosophique qui sera développée dans les tomes suivants de la trilogie.

Aux éditions POINTS ; 624 pages.

8. L’idéologie et l’utopie (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans cet ouvrage issu de ses conférences données à l’université de Chicago en 1975, Paul Ricœur se penche sur la relation entre idéologie et utopie, deux concepts qui façonnent notre imaginaire social et politique.

La première partie, la plus conséquente, questionne l’idéologie sur trois niveaux distincts : la distorsion, la légitimation et l’intégration. À partir des écrits du jeune Marx, Ricœur montre comment l’idéologie a d’abord été perçue comme une déformation de la réalité, avant d’être considérée comme un outil de légitimation du pouvoir selon Weber. Le philosophe aboutit enfin à une conception plus profonde où l’idéologie devient un mécanisme d’intégration sociale, permettant à une communauté de maintenir son identité.

La seconde partie convoque l’utopie comme contrepoint nécessaire à l’idéologie. À travers l’analyse des œuvres de Saint-Simon et Fourier notamment, Ricœur démontre que l’utopie agit comme une force de contestation et de changement, proposant des alternatives radicales à l’ordre établi. Si l’idéologie tend à préserver et légitimer le réel, l’utopie cherche à le subvertir en imaginant d’autres possibles.

L’originalité de ce livre tient à sa méthode d’analyse qui articule systématiquement ces deux concepts habituellement traités séparément. Cette approche révèle leur complémentarité fondamentale : l’utopie empêche l’idéologie de se figer en système clos, tandis que l’idéologie ancre l’utopie dans une réalité sociale concrète. L’ouvrage s’inscrit dans le prolongement des réflexions de Ricœur sur l’imagination, développées notamment dans « La métaphore vive » et poursuivies plus tard dans « Temps et récit ».

La traduction française n’est parue qu’en 1997, soit vingt-deux ans après les conférences originales, témoignant d’une certaine réticence à considérer Ricœur comme un penseur politique. Pourtant, ces leçons constituent une contribution majeure à la philosophie politique, proposant un cadre conceptuel novateur pour comprendre les mécanismes de conservation et de transformation des sociétés. La qualité des analyses et la richesse des références convoquées en font un ouvrage de référence sur ces questions.

Aux éditions POINTS ; 432 pages.