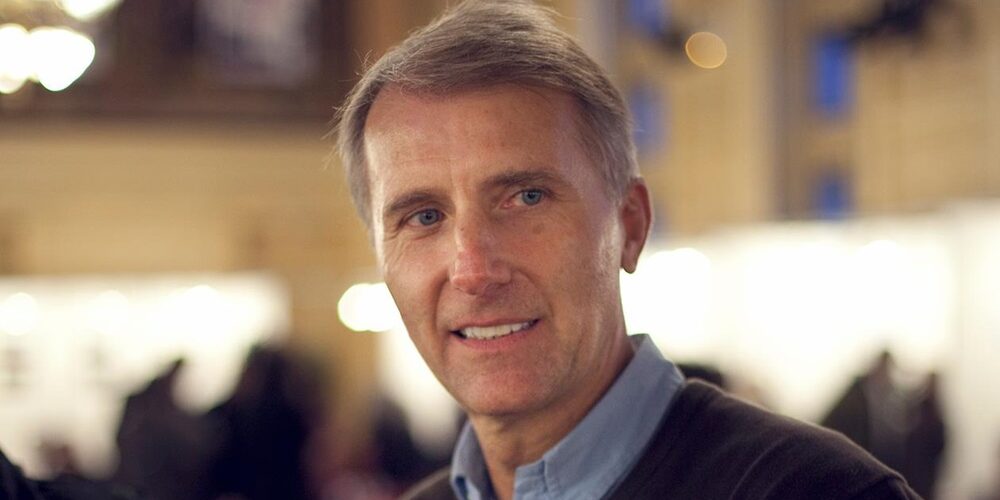

Paul Colize est un écrivain belge de romans policiers né à Bruxelles en 1953. Marié et père de trois enfants, il réside à Waterloo dans le Brabant wallon. En parallèle de son activité d’écrivain, il exerce comme consultant en management, tout en cultivant sa passion pour le piano et le badminton.

Sa carrière littéraire débute en 1999 avec « Les sanglots longs ». Depuis, il a publié une quinzaine de romans noirs qui se distinguent par leurs intrigues sophistiquées, une solide documentation et un sens de l’humour caractéristique.

Plusieurs de ses œuvres ont été récompensées, notamment « Back up » (Prix Saint-Maur en poche 2013), « Un long moment de silence » (trois prix en 2013 dont le Prix Landerneau Polar) et « Concerto pour quatre mains » (plusieurs distinctions en 2016 dont le Prix Arsène Lupin).

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Toute la violence des hommes (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nikola Stankovic est un graffeur de génie qui recouvre les murs de Bruxelles de fresques ultra-violentes. Quand une jeune prostituée croate est assassinée, tout l’accuse : ses empreintes, le sang sur ses chaussures, les croquis retrouvés dans son atelier. Pourtant, il ne cesse de répéter « C’est pas moi ». Son refus d’en dire davantage le conduit en établissement psychiatrique, où il doit être évalué avant son procès.

La directrice de l’établissement, Pauline Derval, et l’avocat commis d’office, Philippe Larivière, s’allient pour comprendre ce que cache le mutisme de leur patient. Par bribes, ils reconstituent son histoire : enfant de Vukovar en Croatie, Nikola a survécu au siège de la ville par les forces serbes en 1991. Trois mois de bombardements, de massacres et d’horreur qui ont façonné l’artiste torturé qu’il est devenu.

Autour du livre

À l’origine de « Toute la violence des hommes » se trouvent des fresques controversées apparues à Bruxelles en 2016. Ces œuvres monumentales et provocantes, peintes de nuit sur des murs difficilement accessibles par un artiste resté anonyme, ont déclenché de vives réactions dans la capitale belge. Paul Colize a saisi cette polémique pour imaginer le personnage de Nikola Stankovic et tisser autour de lui une histoire qui conjugue art urbain et traumatismes de guerre.

Le récit alterne entre deux périodes : le présent à Bruxelles et le passé en Croatie. Cette structure permet d’éclairer progressivement les zones d’ombre qui entourent le personnage principal, sans jamais tomber dans le pathos malgré la dureté des thèmes abordés. Les chapitres courts maintiennent une tension constante tandis que les retours en arrière sur le siège de Vukovar apportent une dimension historique essentielle à la compréhension des enjeux.

Les personnages secondaires se révèlent particulièrement réussis, notamment Pauline Derval, directrice de l’établissement psychiatrique au caractère glacial qui cache une profonde humanité, et Philippe Larivière, avocat idéaliste prêt à défendre les causes perdues. Leur alliance improbable pour percer le mystère de Nikola crée une dynamique originale qui s’écarte des codes habituels du genre policier.

Le livre brille aussi par son traitement nuancé de sujets complexes : l’art comme exutoire, les traumatismes de guerre, l’enfermement psychiatrique. La documentation solide sur le conflit serbo-croate et le système judiciaire belge ancre solidement l’intrigue dans le réel. En fin d’ouvrage, un entretien avec le véritable auteur des fresques bruxelloises (qui garde son anonymat) vient renforcer ce lien entre fiction et réalité.

Sorti début mars 2020, « Toute la violence des hommes » a malheureusement pâti du contexte sanitaire, les salons et foires du livre ayant été annulés en raison du confinement. Cette parution discrète n’enlève rien à la puissance d’un récit qui interroge avec justesse la violence latente de notre société et ses répercussions individuelles.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

2. Back up (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un SDF gît dans le coma après avoir été renversé devant la gare du Midi à Bruxelles en 2010. Atteint du locked-in syndrome, cet homme que personne ne parvient à identifier est baptisé « X-Midi ». Seul un kinésithérapeute, Dominique, parvient à établir un contact avec lui grâce aux clignements de ses paupières.

Dans sa tête défilent les souvenirs d’une vie marquée par le rock : son adolescence dans le Bruxelles des années 50, sa découverte de Chuck Berry, sa carrière de batteur dans l’underground européen. De Paris à Londres en passant par Berlin, il côtoie les plus grands noms de la scène rock naissante. Mais un événement va bouleverser son existence : le remplacement au pied levé – un « back up » – d’un batteur dans le groupe Pearl Harbor en 1967.

Car en mars de cette même année, les quatre membres de Pearl Harbor sont retrouvés morts dans des circonstances troubles à quelques jours d’intervalle. Si la police classe rapidement l’affaire, un journaliste irlandais, Michael Stern, flaire quelque chose de louche derrière ces prétendus accidents.

Autour du livre

Construit avec une précision méticuleuse, « Back up » alterne trois récits qui s’entremêlent : l’enquête sur les morts mystérieuses du groupe Pearl Harbor en 1967, le présent d’un homme paralysé en 2010, et les souvenirs de ce dernier qui remontent aux origines du rock. Cette structure kaléidoscopique crée un effet de puzzle où chaque pièce trouve progressivement sa place.

Le rock constitue bien plus qu’une simple toile de fond : il incarne l’âme même du récit. Grâce à une collaboration avec Marc Ysaye, figure emblématique de la station Classic 21 et batteur du groupe Machiavel, Paul Colize restitue avec justesse l’effervescence musicale des sixties. Les références aux Beatles, aux Rolling Stones ou à Eric Clapton s’inscrivent naturellement dans la narration, tandis qu’une playlist complète permet au lecteur d’accompagner musicalement sa lecture.

La force de « Back up » réside dans sa capacité à tisser des liens entre la petite et la grande histoire. Les destins individuels se mêlent aux événements marquants de l’époque : la guerre du Vietnam, la guerre froide, les expérimentations sonores de la CIA. Cette dimension politique et historique donne au texte une profondeur qui dépasse le simple cadre du polar.

Colize excelle particulièrement dans sa représentation de la jeunesse des années 60. À travers les errances du protagoniste, de Paris à Londres en passant par Berlin, se dessine le portrait d’une génération entre révolte et autodestruction, entre quête de liberté et expérimentations dangereuses.

L’originalité du livre tient aussi à la thématique du locked-in syndrome (ou syndrome d’enfermement). Cette incapacité médicale, qui emprisonne le personnage dans son corps tout en gardant son esprit alerte, sert de puissante métaphore à la mémoire et à la culpabilité. Les chapitres alternent entre différentes temporalités sans jamais perdre le lecteur, créant au contraire une tension qui ne faiblit pas jusqu’aux dernières pages.

Aux éditions FOLIO ; 496 pages.

3. Un long moment de silence (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Belgique, 2012. Stanislas Kervyn vient de publier un livre sur l’assassinat de son père, tué dans un attentat à l’aéroport du Caire en 1954. Le soir de son passage à la télévision pour présenter son ouvrage, il reçoit un étrange appel qui remet tout en question : son père n’était pas une victime collatérale mais la cible principale des tueurs. Cette révélation pousse Stanislas, patron d’entreprise misanthrope et brutal, à reprendre son enquête depuis le début.

En parallèle se déroule l’histoire de Nathan Katz, jeune rescapé juif des camps de concentration, qui débarque à New York en 1948. Il est bientôt recruté par une organisation secrète dont la mission consiste à traquer et éliminer les nazis ayant échappé à la justice. Les destins de ces deux hommes que tout oppose vont finir par se croiser.

Autour du livre

Avec « Un long moment de silence », Paul Colize frappe fort en construisant un thriller historique ambitieux qui refuse toute facilité. La dualité du récit – deux époques, deux protagonistes que tout oppose – se double d’une strate morale qui interroge les notions de justice et de vengeance. D’un côté Stanislas Kervyn, patron tyrannique et misogyne qui cherche à comprendre le meurtre de son père, de l’autre Nathan Katz, rescapé des camps devenu chasseur impitoyable de nazis. Ces deux parcours se croisent et se répondent avec une subtilité remarquable.

Le choix audacieux d’un antihéros comme Stanislas – « égocentrique, mal poli, en guerre avec la terre entière, égoïste, tyrannique, colérique » – aurait pu rebuter. Pourtant, sa quête obsessionnelle et ses fêlures profondes finissent par toucher le lecteur. Nathan suit le chemin inverse : d’abord sympathique par son statut de victime, il se transforme peu à peu en bourreau au nom d’une vengeance qui pose question.

Le livre a reçu plusieurs distinctions majeures en 2013 : Prix Landerneau-Polar, Prix du Boulevard de l’Imaginaire et Prix Polars Pourpres. Mais c’est la note finale au lecteur qui donne à l’œuvre sa véritable profondeur : Paul Colize y révèle la part autobiographique de son récit, ancré dans sa propre histoire familiale. Cette confession ultime bouleverse la lecture et éclaire différemment les thèmes du deuil impossible et des secrets de famille.

Aux éditions FOLIO ; 512 pages.

4. Concerto pour quatre mains (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 18 février 2013, huit hommes cagoulés dérobent une cargaison de diamants estimée à plusieurs millions de dollars à l’aéroport de Zaventem, près de Bruxelles. Un casse d’une redoutable efficacité, sans violence ni coup de feu. Les enquêteurs pensent immédiatement à Franck Jammet, surnommé « l’Élégant », connu pour ses braquages spectaculaires.

Pendant ce temps, Jean Villemont, avocat pénaliste bruxellois réputé pour son intégrité, prend en charge la défense d’Akim Bachir, arrêté pour une tentative de hold-up dans un bureau de poste. Son client refuse de parler, même après avoir été violemment agressé en prison.

Le récit oscille entre l’histoire de Jammet – de ses premiers larcins jusqu’à ses coups les plus audacieux – et l’investigation de Villemont qui, secondé par l’avocate Leïla Naciri, découvre peu à peu les liens troublants entre son client et le mystérieux braqueur.

Autour du livre

Pour écrire « Concerto pour quatre mains », Paul Colize a puisé dans des rencontres exceptionnelles qui donnent à son livre une puissance d’authenticité remarquable. L’écrivain belge s’est notamment entretenu avec François Troukens, figure du grand banditisme reconverti en cinéaste, et avec Pierre Monville, ténor du barreau. Ces échanges lui ont permis de saisir la complexité des deux univers qui s’entrechoquent dans son récit : celui des braqueurs de haut vol et celui de la justice pénale belge.

La musique classique irrigue chaque page du livre, à commencer par son titre. Cette partition policière se joue comme un concerto, avec ses moments de tension et d’accalmie. Les braquages orchestrés par Franck Jammet suivent une chorégraphie millimétrée, où chaque intervenant doit exécuter sa partition à la perfection. Cette musicalité se retrouve jusque dans la structure même du récit, qui alterne entre deux temporalités comme entre deux instruments qui se répondent.

La critique sociale affleure constamment, notamment à travers une satire mordante du système carcéral belge. Les prisonniers y sont « traités à la fois comme des animaux et comme des princes », avec des cellules surpeuplées mais le choix des chaînes de télévision. L’absurdité de certaines lois est également pointée du doigt, comme celle qui stipule qu’un détenu ne peut être poursuivi que pour les délits annexes lors d’une évasion, par exemple le vol de l’uniforme pénitentiaire.

Lauréat du Prix Arsène Lupin en 2016, « Concerto pour quatre mains » renouvelle avec brio la figure du gentleman cambrioleur. Cette récompense valide la manière dont le livre transcende les codes du roman de casse traditionnel pour proposer une réflexion sur la morale, la justice et les choix qui façonnent une vie. La fin, brutale et glaçante, vient bousculer tous les repères établis au fil des pages.

Dans la lignée de ses précédents ouvrages comme « Back up » ou « Un long moment de silence », Paul Colize confirme ici sa capacité à entrelacer plusieurs fils narratifs pour créer une tension qui ne faiblit jamais. Mais là où « Back up » misait sur l’ambiance des années 60 et « Un long moment de silence » sur la traque des nazis, « Concerto pour quatre mains » trouve sa force dans l’exploration des zones grises entre légalité et morale.

Aux éditions FLEUVE ; 480 pages.

5. Devant Dieu et les hommes (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Charleroi, septembre 1958. Le procès qui s’ouvre au palais de justice électrise toute la ville. Deux mineurs italiens sont accusés d’avoir assassiné leur chef pendant la catastrophe du Bois du Cazier, qui fit 262 morts deux ans plus tôt. Pour couvrir l’événement, le journal Le Soir envoie Katarzyna Leszczynska, une jeune journaliste d’origine polonaise.

L’affaire semble simple : Donato Renzini et Francesco Ercoli, retrouvés vivants sous un wagonnet renversé après l’incendie, auraient profité du chaos pour tuer leur porion tyrannique, Gustave Fonck. Mais à mesure que les témoignages se succèdent à la barre, Katarzyna perçoit les failles dans l’accusation. Son enquête révèle une autre vérité, celle des conditions inhumaines imposées aux travailleurs italiens, victimes d’un racisme ordinaire dans une Belgique qui les a pourtant fait venir pour descendre dans ses mines.

Autour du livre

Avant d’être un roman, « Devant Dieu et les hommes » fut d’abord une pièce de théâtre interprétée par des figures majeures du polar français lors du festival Quais du Polar à Lyon en 2021. Franck Thilliez, Michel Bussi, Nicolas Lebel et d’autres auteurs y ont prêté leurs voix. Le succès retentissant de cette lecture publique a convaincu Paul Colize de transformer son texte en roman, en y ajoutant le personnage de Katarzyna.

Cette jeune journaliste d’origine polonaise incarne les multiples thématiques qui sous-tendent l’intrigue principale. Sa présence dans un milieu professionnel exclusivement masculin met en relief la misogynie ordinaire des années 1950, tandis que son parcours d’immigrée fait écho à celui des mineurs italiens. Les remarques désobligeantes de ses collègues, les obstacles dressés sur sa route professionnelle et sa détermination à prouver sa valeur dessinent en creux le portrait d’une époque où les femmes devaient encore conquérir leur place.

L’histoire s’inspire d’un événement tragique qui a marqué la Belgique : la catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle, le 8 août 1956. Sur les 275 hommes descendus ce jour-là, 262 ne sont jamais remontés. Cette tragédie a révélé au grand jour les conditions de travail effroyables des mineurs, particulièrement des Italiens venus en masse suite aux « accords charbon » de 1946 entre la Belgique et l’Italie. Pour 200 kilos de charbon par jour et par mineur envoyé, l’Italie fournissait une main-d’œuvre corvéable à merci.

La construction du récit alterne entre les joutes oratoires du tribunal et l’enquête de Katarzyna. Les témoignages des accusés, livrés dans un français approximatif, donnent une voix authentique à ces hommes que la société belge maintenait dans ses marges, comme en témoignent les pancartes « Interdit aux chiens et aux macaronis » mentionnées dans plusieurs passages. Cette immersion dans le Charleroi des années 1950 restitue avec acuité les mécanismes du racisme ordinaire et de l’exploitation sociale, tout en questionnant la possibilité d’une justice équitable dans une société gangrénée par les préjugés.

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.

6. Zanzara (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Fred Peeters, 28 ans, mène plusieurs vies. Le jour, il travaille comme pigiste web au journal Le Soir à Bruxelles. La nuit, il est « Zanzara », un casse-cou qui défie la mort en prenant des paris insensés : courses à contre-sens sur le périphérique, tests de résistance électrique, défis en tous genres. Entre ces deux existences, il entretient une liaison passionnelle avec Camille, une femme mariée.

Un soir de juin 2015, il reçoit un étrange appel à la rédaction. Son interlocuteur, qui se présente comme Régis Bernier, lui promet des révélations fracassantes et lui donne rendez-vous le lendemain dans une maison isolée des Ardennes belges. Sur place, Fred découvre le cadavre de Bernier. La police conclut rapidement au suicide, mais un détail trouble le journaliste : l’homme est mort depuis trois jours. Comment aurait-il pu l’appeler la veille ?

Autour du livre

La profondeur de « Zanzara » réside dans sa double dimension : derrière une enquête journalistique menée tambour battant se dessine le portrait d’un homme hanté par son passé. Fred compense un traumatisme d’enfance par une quête perpétuelle d’adrénaline. Cette blessure secrète, dévoilée au fil des pages, confère une épaisseur psychologique inattendue à ce qui aurait pu n’être qu’un simple polar.

Pour écrire ce dix-septième roman, Paul Colize s’est immergé dans les locaux du quotidien belge Le Soir, s’imprégnant de l’atmosphère particulière des rédactions web où l’information circule à vitesse grand V. Cette documentation minutieuse transparaît dans la description du métier de journaliste version XXIe siècle, entre course au scoop et asphyxie informationnelle permanente.

L’intrigue s’ancre dans l’actualité récente en s’appuyant sur les événements tragiques d’Odessa de mai 2014. Colize y interroge la manipulation des médias et le rôle des mercenaires dans les conflits modernes. Les chapitres courts et le style nerveux épousent parfaitement le rythme effréné du web-journalisme contemporain, où chaque seconde compte dans la course à l’information.

Colize déploie plusieurs fils narratifs : l’enquête principale se mêle à une histoire d’amour avec Camille, liaison passionnelle mais sans avenir qui offre une respiration dans la noirceur du récit. La relation entre ces deux personnages se construit avec finesse, loin des clichés habituels. Les scènes de rencontre amoureuse alternent avec les moments de tension pure, créant un contraste saisissant qui maintient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.

La temporalité joue quant à elle sur plusieurs niveaux : le présent de l’enquête se trouve régulièrement entrecoupé de flashbacks qui éclairent peu à peu le passé tourmenté du protagoniste. Le dénouement, à la fois logique et surprenant, boucle magistralement les différentes intrigues tout en laissant planer une part de mystère.

Aux éditions FLEUVE ; 320 pages.

7. Un monde merveilleux (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En ce mois d’octobre 1973, Daniel Sabre, premier maréchal des logis basé en Allemagne, se voit confier une mission énigmatique par sa hiérarchie militaire : servir de chauffeur à une femme qu’il ne connaît pas, la conduire où elle le souhaite, sans poser de questions. Sa passagère, Marlène, monte à l’arrière de sa Mercedes 220D à Bruxelles et lui indique comme première destination : Lyon.

Dans l’habitacle de la voiture, l’atmosphère est électrique entre ces deux personnalités antagonistes. Lui, militaire discipliné qui suit les ordres sans broncher. Elle, femme indépendante qui supporte mal cette soumission aveugle à l’autorité. Leur périple les conduit de la Belgique vers le sud de la France, puis en Espagne, sur fond de guerre du Kippour dont les échos résonnent à la radio.

Au fil des kilomètres et des silences, leurs trajectoires personnelles remontent à la surface. Tous deux portent les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale et de la perte précoce de leurs parents sous le régime nazi. Cette mission apparemment simple cache des enjeux beaucoup plus complexes, liés à l’histoire trouble de la Belgique et du mouvement rexiste qui collabora avec l’Allemagne hitlérienne.

Autour du livre

« Un monde merveilleux » se distingue par sa construction narrative originale. Entre les chapitres principaux qui alternent les points de vue de Daniel et Marlène s’insèrent des textes courts sur des personnages historiques et des faits divers. Ces interludes, qui semblent d’abord énigmatiques, prennent tout leur sens lors du dénouement et créent un écho puissant avec l’intrigue principale.

Cette construction en apparence fragmentée consolide la tension dramatique et renforce le caractère oppressant du huis clos. Le temps limité – cinq jours – et l’espace confiné de la Mercedes 220D transforment chaque silence, chaque échange entre les protagonistes en moment crucial. Les flashs d’information sur la guerre du Kippour, diffusés par la radio, tissent un lien avec les thèmes du conflit et de l’obéissance aveugle aux ordres.

Le titre, qui reprend la chanson de Louis Armstrong, s’avère profondément ironique. Il contraste avec la noirceur du sujet : le mouvement rexiste belge, groupe politique corporatiste d’inspiration catholique qui bascula dans le fascisme et collabora avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers ce pan méconnu de l’histoire belge, Paul Colize interroge la nature humaine et sa capacité à reproduire les erreurs du passé.

Les dialogues, parfois teintés d’humour malgré la gravité du propos, insufflent des moments de respiration nécessaires. La confrontation entre le militaire zélé et sa passagère rebelle transcende leur simple antagonisme pour poser une question fondamentale : jusqu’où peut-on obéir sans questionner les ordres ? Cette réflexion résonne particulièrement avec l’actualité, notamment la guerre en Ukraine, qui rappelle que les erreurs du passé peuvent tragiquement se répéter.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.