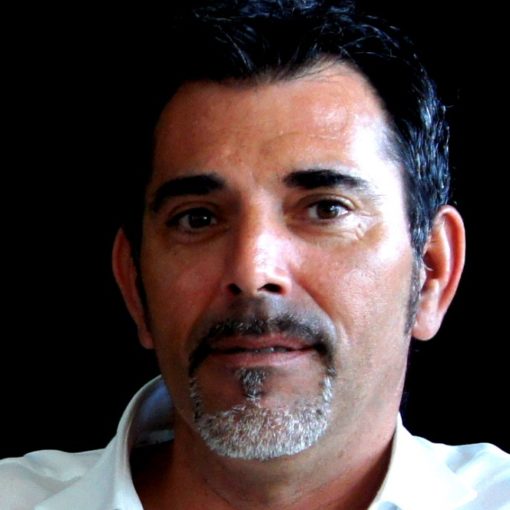

Marie-Sabine Roger est une romancière française née le 19 septembre 1957 à Bordeaux. Après avoir exercé pendant dix ans comme institutrice en maternelle, elle se consacre entièrement à l’écriture, une passion qui l’anime depuis ses années de collège.

Son œuvre est remarquablement diverse, s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Elle compte à son actif une centaine de livres en littérature jeunesse, dont de nombreux ont été récompensés. Elle se distingue notamment par sa capacité à manier aussi bien l’humour que les sujets graves, jouant habilement avec les genres et les registres.

Sa notoriété s’accroît particulièrement avec « La tête en friche » (2009), qui remporte le Prix Inter-CE et le Prix CEZAM. Ce roman, comme « Bon rétablissement » (2012, Prix des lecteurs de l’Express), a été adapté au cinéma par Jean Becker.

Installée en Charente, près d’Angoulême, elle poursuit son œuvre avec des romans comme « Dans les prairies étoilées » (2016), « Les Bracassées » (2018), et plus récemment « Loin-Confins » (2020). Ses livres sont traduits avec succès dans plusieurs langues.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. La tête en friche (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville française, Germain traîne sa carcasse de colosse mal dégrossi entre le bistrot du coin, son potager et sa caravane installée dans le jardin maternel. À 45 ans, ce fils mal-aimé d’une mère acariâtre compose avec une vie étriquée, rythmée par les moqueries de ses copains de comptoir et les moments de douceur auprès d’Annette, sa petite amie. Son refuge : un banc du parc où il compte inlassablement les pigeons.

Un jour, une minuscule dame de 86 ans vient partager son banc. Margueritte, ancienne chercheuse passionnée de littérature, noue avec lui une amitié inattendue. Elle lui fait découvrir ses auteurs préférés en lui lisant des passages choisis. Pour la première fois de sa vie, quelqu’un croit en Germain. Cette relation change tout : le « simplet » du village s’ouvre aux livres, aux mots, à la connaissance, sous le regard bienveillant de celle qu’il considère désormais comme sa grand-mère de cœur.

Autour du livre

L’adaptation cinématographique de « La tête en friche » par Jean Becker en 2010 a offert une seconde vie à ce livre. Gérard Depardieu y incarne le personnage de Germain, tandis que Gisèle Casadesus, alors âgée de 96 ans, prête ses traits à Margueritte.

Les références littéraires parsèment le texte de manière organique : « La peste » de Camus, « La promesse de l’aube » de Romain Gary ou encore « Le vieux qui lisait des romans d’amour » de Sepúlveda. Ces livres ne servent pas de simples éléments décoratifs mais constituent les jalons de l’éveil intellectuel de Germain. La découverte du dictionnaire marque également un tournant crucial dans son parcours : « C’était pire qu’un livre… c’était un dictionnaire ! Oh, putain ! j’ai pensé. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir foutre avec ça ? »

Les dialogues oscillent entre naïveté touchante et sagesse populaire. Les réflexions de Germain sur la vie résonnent avec une profondeur inattendue : « Franchement, la vie, pour certains c’est une belle arnaque » ou encore « Quand on te fait pousser sous cloche, tu peux pas t’élever bien haut ». Sa maladresse avec les mots n’empêche pas la justesse de ses observations.

Le parallèle entre la culture du potager et celle de l’esprit court en filigrane tout au long du récit. Cette métaphore agricole donne son titre au livre et se déploie subtilement : comme un jardin laissé à l’abandon, l’esprit de Germain attend d’être cultivé. Sa rencontre avec Margueritte lui permet enfin de faire germer les graines de la connaissance.

Marie-Sabine Roger aborde des thèmes graves – l’illettrisme, la maltraitance, la solitude des personnes âgées – sans jamais céder au misérabilisme. L’humour et la tendresse imprègnent chaque page, portés par les formulations décalées de Germain qui compare l’affection à du chiendent : « L’affection, ça grandit sous cape, ça prend racine malgré soi et puis ça envahit pire que du chiendent. Ensuite, c’est trop tard : le cœur, on ne peut pas le passer au Roundup pour lui désherber la tendresse. »

Aux éditions J’AI LU ; 256 pages.

2. Bon rétablissement (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Jean-Pierre Favre, 67 ans, veuf et sans enfants, se réveille dans un lit d’hôpital après avoir été repêché de la Seine aux premières heures du matin. De son accident, il ne garde aucun souvenir. Polytraumatisé, il doit rester immobilisé pendant plusieurs semaines, lui qui déteste plus que tout dépendre des autres.

Dans sa chambre défilent des personnages qui vont peu à peu fissurer sa carapace de vieil ours bourru : Camille, l’étudiant qui l’a sauvé et qui se prostitue pour financer ses études ; Maxime, un jeune policier en quête de figure paternelle ; Maëva, une adolescente de 14 ans qui squatte son ordinateur pour aller sur Facebook. Sans oublier le ballet quotidien du personnel soignant, entre le chirurgien hautain, l’infirmière bienveillante et le kiné optimiste.

Entre deux séances de kiné et les visites médicales, Jean-Pierre écrit ses mémoires. Il se remémore son père cheminot, son mariage avec Annie, leurs tentatives infructueuses d’avoir un enfant. Ses observations caustiques sur l’hôpital et la société cachent mal une profonde humanité.

Autour du livre

La force de « Bon rétablissement » réside dans sa capacité à transformer un lieu anxiogène – l’hôpital – en théâtre d’une métamorphose. Le huis clos hospitalier devient le cadre d’une galerie de portraits truculents : le chirurgien hautain qui parade devant ses étudiants, l’infirmière philosophe, le neurologue dépressif, l’urologue débordé. Ces personnages gravitent autour de Jean-Pierre tel un « inventaire à la Prévert ».

Marie-Sabine Roger y déploie un humour féroce qui rappelle la verve d’Audiard. Les formules cinglantes fusent : « La santé est un état précaire qui ne laisse rien présager de bon » ou encore « Partir, c’est mourir un peu, mais mourir, c’est partir beaucoup ». Cette gouaille masque une réflexion sur des thèmes contemporains comme la précarité étudiante, la religion, les réseaux sociaux ou le délitement des liens sociaux.

Marie-Sabine Roger réussit un tour de force en se glissant dans la peau d’un homme né en 1945. La justesse du ton a particulièrement marqué les lecteurs, certains peinant à croire qu’une femme se cache derrière cette voix masculine si convaincante. L’écriture mêle cynisme et tendresse, traits d’esprit acérés et moments d’émotion pure.

Jean Becker a adapté « Bon rétablissement » au cinéma en 2014 avec Gérard Lanvin, après avoir déjà porté à l’écran « La tête en friche » de la même autrice. Si le film reste fidèle à l’esprit du livre, les critiques s’accordent à dire que certains dialogues et monologues intérieurs particulièrement savoureux n’ont pas trouvé leur place sur grand écran. Le roman, lui, continue de séduire par son équilibre entre légèreté et gravité, entre rires et larmes.

Certains rapprochent l’humour de Marie-Sabine Roger de celui de Jean-Louis Fournier : même sens de la formule décapante, même capacité à aborder des sujets difficiles avec un mélange de dérision et d’humanité. Dans la lignée de « La tête en friche », « Bon rétablissement » confirme le talent de la romancière pour créer des personnages bourrus mais profondément attachants.

Aux éditions BABEL ; 224 pages.

3. Les Bracassées (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une rue tranquille, deux femmes que tout sépare vont nouer une improbable amitié. Fleur, 76 ans, vit recluse dans son appartement avec son chien Mylord. Obèse et agoraphobe, elle ne sort que pour promener son compagnon à quatre pattes ou consulter son thérapeute, le mystérieux docteur Borodine. Pour faire garder Mylord pendant ses absences, elle passe une petite annonce qui va changer sa vie.

C’est Harmonie, 26 ans, qui y répond. Une jeune femme de 26 ans atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Ses bras s’agitent sans prévenir, des jurons lui échappent et son corps la trahit en permanence. Leur rencontre commence mal : effrayée par les tics d’Harmonie, Fleur lui fracture le bras en refermant sa porte. Malgré tout, leur relation va donner naissance au groupe des « bracassés », qui réunira bientôt d’autres écorchés de la vie.

Autour du livre

Avec « Les Bracassées », Marie-Sabine Roger poursuit son travail sur la différence et l’acceptation de soi, thèmes déjà présents dans ses précédentes œuvres comme « La tête en friche » et « Bon rétablissement », tous deux adaptés au cinéma. Cette continuité thématique s’accompagne ici d’une innovation narrative : l’alternance entre deux voix distinctes qui transcrivent avec justesse les particularités de chaque personnage. Le journal intime de Fleur, méticuleux et digressif, contraste avec le récit d’Harmonie, dépourvu de ponctuation et parsemé d’onomatopées caractéristiques du syndrome de Gilles de la Tourette.

La narration épouse les troubles des protagonistes sans jamais tomber dans le pathos. Les situations cocasses s’enchaînent naturellement, l’humour agit comme un bouclier contre la pitié. Cette légèreté de ton n’empêche pas une réflexion sur le regard – celui qu’on porte sur soi-même et celui des autres. Le personnage de Monsieur Poussin, photographe centenaire qui capture la beauté cachée des passants, incarne cette thématique centrale : « On ne peut voir le monde qu’avec ses propres yeux mais on peut décider de distinguer le beau dans le disgracieux, le sublime dans le grotesque. »

« Les Bracassées » refuse les conventions du roman sur le handicap. Point de rédemption miraculeuse ni de message moralisateur : les personnages restent imparfaits, leurs progrès sont modestes mais significatifs. Le néologisme du titre lui-même joue avec les multiples interprétations possibles – outil, danse ancienne, pâtisserie – illustrant comment le langage peut transformer une insulte en signe de ralliement. Cette dimension ludique traverse l’ensemble du texte, jusque dans les déformations amusantes comme le « syndrome de Tabourette » qui allège le poids des diagnostics médicaux.

Les critiques saluent unanimement cette alliance réussie entre profondeur et accessibilité, dans la lignée des œuvres d’Anna Gavalda ou de Romain Gary.

Aux éditions BABEL ; 336 pages.

4. Vivement l’avenir (2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une ville industrielle du nord de la France, Alex, une trentenaire au look androgyne, loue une chambre chez Marlène et Bertrand le temps d’un CDD dans un poulailler industriel. Elle y fait la rencontre de Gérard, le frère handicapé de Bertrand, que sa belle-sœur Marlène considère comme un fardeau. Contre toute attente, Alex se prend d’affection pour ce jeune homme qu’elle surnomme Roswell.

Au bord du canal qui traverse la ville, elle fait la connaissance de deux autres trentenaires désœuvrés : Cédric, qui vit encore chez ses parents depuis sa rupture amoureuse, et son ami Olivier dit « le Mérou », qui passe ses journées à lancer des canettes de bière dans l’eau. Ces quatre personnages que tout semble opposer vont nouer des liens inattendus, jusqu’à former une famille de cœur capable de défier la morosité ambiante.

Autour du livre

Sous ses airs de chronique sociale contemporaine, « Vivement l’avenir » dévoile une fable moderne sur l’espoir et la solidarité. Marie-Sabine Roger y peint avec justesse le quotidien des laissés-pour-compte, ces « gagne-peu » qui peinent à joindre les deux bouts dans une France périphérique désertée par l’emploi. Le décor – une ville industrielle du Nord avec son canal vaseux et ses pylônes sur la nationale – incarne cette France des oubliés où le gris domine.

Dans la lignée de « La tête en friche », Marie-Sabine Roger marie réalisme social et optimisme. Les dialogues en parler populaire, les expressions approximatives de Marlène, les néologismes de Roswell créent une musicalité particulière qui évite l’écueil du misérabilisme. L’humour agit comme un contrepoint à la noirceur du tableau social : quand Roswell récite ses poèmes ou entonne son « air de la victoire », le texte s’illumine soudain d’une poésie inattendue.

Le traitement du handicap mental se distingue par sa délicatesse. Ni apitoiement ni voyeurisme : Roswell existe d’abord à travers sa sensibilité et son humanité. Cette approche a d’ailleurs valu au livre le Prix Handi-Livres 2011, ainsi que le Prix Marguerite Audoux 2010. Le jury a notamment salué la capacité de Marie-Sabine Roger à transformer des « climats sombres en ambiances lumineuses » et à générer « de l’espoir là où bourdons et cafards se partageaient la place. »

La force du livre réside dans sa dimension universelle : « combien de gens s’abonnent au malheur, tout seuls, comme des grands, et ne résilient plus jamais l’abonnement ? ». À travers le parcours de ses personnages cabossés par la vie, Marie-Sabine Roger signe une ode à la résilience collective qui trouve un écho particulier dans notre époque marquée par les fractures sociales.

Aux éditions BABEL ; 336 pages.

5. Trente-six chandelles (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mortimer Decime attend la mort dans son lit, vêtu de son plus beau costume et de ses chaussettes à motifs d’oursons. En ce 15 février, jour de ses 36 ans, il sait que son heure approche : depuis des générations, tous les hommes de sa famille décèdent à 11 heures précises le jour de leur trente-sixième anniversaire. Une malédiction qui ne rate jamais sa cible.

Résigné à son sort, Mortimer a tout préparé : bail résilié, voiture vendue, électricité coupée. Mais voilà que débarque Paquita, son amie de toujours, qui ignore tout de cette funeste tradition familiale. Les minutes s’égrènent et, contre toute attente, Mortimer ne meurt pas. Ce second souffle le force à reconsidérer sa vie, lui qui n’avait jamais osé faire de projets ni s’engager dans une relation durable, notamment avec la douce Jasmine.

Autour du livre

Avec « Trente-six chandelles », Marie-Sabine Roger insuffle une dose d’absurde et de fantaisie dans un sujet pourtant grave – la mort programmée – grâce à une galerie de personnages hauts en couleurs. Le couple formé par Paquita et Nassardine incarne cette dimension loufoque : elle, exubérante dans ses « jupes de pétasse » et ses « décolletés profonds », lui, philosophe au « kahwa imbuvable », forment un duo improbable qui irradie de tendresse. La présence de Jasmine, cette « pépite tout droit sortie de l’univers d’Alice au pays des merveilles », qui pleure volontairement sur les bancs publics pour consoler les passants, accentue cette tonalité décalée.

Les morts rocambolesques des ancêtres Decime ponctuent le récit d’épisodes burlesques, entre noyade dans un bidet et foudroiement causé par un âne têtu. Cette succession de décès improbables contraste avec la profondeur des questionnements existentiels : comment vivre quand on se croit condamné ? Faut-il renoncer à l’amour pour ne pas transmettre une malédiction ?

« Trente-six chandelles » s’inscrit dans la lignée des précédents succès de Marie-Sabine Roger comme « La tête en friche » et « Bon rétablissement », tous deux adaptés au cinéma par Jean Becker. L’univers évoque par moments celui du film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », notamment dans le traitement des personnages secondaires et les situations cocasses. Plusieurs critiques soulignent également des similitudes avec l’écriture de Daniel Pennac, particulièrement sa saga Malaussène, dans le mélange d’humour et de tendresse qui caractérise la narration.

Cette approche singulière de la fatalité mêle habilement le comique au philosophique, sans jamais verser dans le cynisme. La présence récurrente des crêpes de Paquita et du café de Nassardine crée un fil conducteur gourmand qui ancre le récit dans une quotidienneté réconfortante, en contrepoint du compte à rebours macabre.

Aux éditions BABEL ; 288 pages.

6. Loin-Confins (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tanah grandit dans une HLM avec pour seule échappatoire les histoires extraordinaires que lui raconte son père. Celui-ci se présente comme Agapito Ier, roi déchu de l’archipel de Loin-Confins, chassé de son trône par un oncle malveillant. La fillette de 9 ans s’abandonne à ces récits merveilleux qui transfigurent leur quotidien modeste, au grand dam de sa mère qui tente de la ramener à la réalité. Ses six frères aînés ont depuis longtemps déserté le foyer familial.

La bulle enchantée éclate brutalement le jour où Tanah découvre que son père souffre de troubles psychiatriques. Cette révélation l’oblige à revoir toute son enfance sous un nouveau jour. Elle comprend peu à peu le combat quotidien de sa mère pour préserver un semblant de normalité et la fuite de ses frères face à une situation devenue intenable.

Autour du livre

« Loin-Confins » s’inscrit dans une évolution notable de Marie-Sabine Roger. Depuis 2016 et « Dans les prairies étoilées », elle a quitté la rudesse sociale de ses premiers textes pour une écriture plus douce, sans perdre sa force ni sa lucidité. Le titre fait écho à cette transformation : loin des territoires urbains âpres de ses débuts, il ouvre sur un espace imaginaire qui mêle onirisme et réalité sociale.

La construction du récit opère un basculement à mi-parcours. Les cent premières pages installent un monde merveilleux où père et fille partagent leur royaume secret. Puis la réalité surgit brutalement, transformant le conte de fées en chronique familiale. Cette rupture narrative souligne avec tact le passage de l’enfance à l’âge adulte. La narration à la troisième personne, inhabituelle chez l’autrice, crée une distance qui permet d’aborder des thèmes difficiles – la maladie mentale, l’amour filial, la transmission – sans pathos ni jugement.

L’inventivité linguistique se manifeste notamment dans le choix des noms : les frères de Tanah portent tous des noms d’îles de l’océan Indien – Tromelin, Andaman, Nicobar, Anjouan, Mohéli et Kerguelen. Ces toponymes exotiques contrastent avec leur patronyme banal, Mollet, créant une tension permanente entre imaginaire et trivialité. Le texte fourmille également de néologismes savoureux comme les « perrocatoès » ou les « crabes-pinçons ».

Les critiques ont souligné la parenté avec « En attendant Bojangles » pour le traitement poétique de la folie. Mais là où le précédent roman adoptait un ton léger, « Loin-Confins » privilégie une gravité nouvelle dans l’œuvre de Marie-Sabine Roger. Cette sobriété renforce paradoxalement la puissance émotionnelle du récit. Le livre a d’ailleurs reçu un accueil enthousiaste des lecteurs, comme en témoigne sa sélection au palmarès des Explo-lecteurs.

Aux éditions BABEL ; 208 pages.

7. Dans les prairies étoilées (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À presque 60 ans, Merlin partage sa vie entre deux passions : l’illustration d’encyclopédies ornithologiques et l’écriture d’une série de bandes dessinées à succès, « Wild Oregon ». Avec Prune, sa compagne de 49 ans, ils quittent la ville pour s’installer dans une ferme délabrée qui promet mille aventures de rénovation. Le bonheur semble au rendez-vous, jusqu’à ce qu’une nouvelle vienne tout bouleverser.

Laurent, l’ami le plus proche de Merlin et source d’inspiration de Jim Oregon, le héros de ses BD, est retrouvé mort en pyjama sur les marches de sa maison. Un testament révèle sa dernière volonté : il souhaite que son double de papier connaisse enfin le grand amour avant de disparaître définitivement des cases de la BD. Une demande qui plonge Merlin dans une profonde remise en question.

Autour du livre

« Dans les prairies étoilées » s’inscrit dans la continuité des précédents livres de Marie-Sabine Roger tout en marquant une évolution notable. Après « La tête en friche » et « Bon rétablissement » adaptés au cinéma par Jean Becker, elle opte ici pour une narration originale qui entremêle deux mondes parallèles : la réalité quotidienne et l’univers de la bande dessinée.

La mise en abyme constitue l’une des grandes forces du récit. Les personnages de la BD discutent avec leur créateur, s’invitent dans sa vie réelle, brouillant la frontière entre fiction et réalité. Cette technique permet d’aborder la question de la création artistique et des liens complexes qui unissent un auteur à ses personnages. Comme le souligne Merlin : « Je vais mal, ils vont mal. Je vais bien, ils vont bien. Et réciproquement. C’est là que ça devient difficile à comprendre. »

Le traitement du deuil s’écarte des sentiers battus grâce à un humour omniprésent qui n’exclut pas la profondeur. Les situations cocasses s’enchaînent, notamment lors de l’enterrement orchestré par la redoutable tante Foune. La galerie de personnages secondaires, de l’oncle Albert de 94 ans au plombier fantôme Bombala, apporte une dimension tragicomique qui allège le propos sans le dénaturer.

La relation entre Merlin et Prune insuffle une note de tendresse et d’authenticité. Leur complicité se manifeste jusque dans leurs silences : « Quand on s’aime, se taire est une connivence. » Marie-Sabine Roger réussit à montrer comment l’amour peut coexister avec le chagrin et servir de bouée de sauvetage dans les moments difficiles.

Les chapitres courts et le dialogue constant entre réalité et fiction créent un rythme enlevé qui maintient l’attention du lecteur. Le livre interroge aussi la relation auteur-lecteur, résumée par cette formule percutante : « Les lecteurs… Mettez une apostrophe, on entend ‘l’électeur’. Ce n’est pas un simple jeu de langue, une pirouette. On est lu parce qu’on est élu. »

Aux éditions BABEL ; 336 pages.