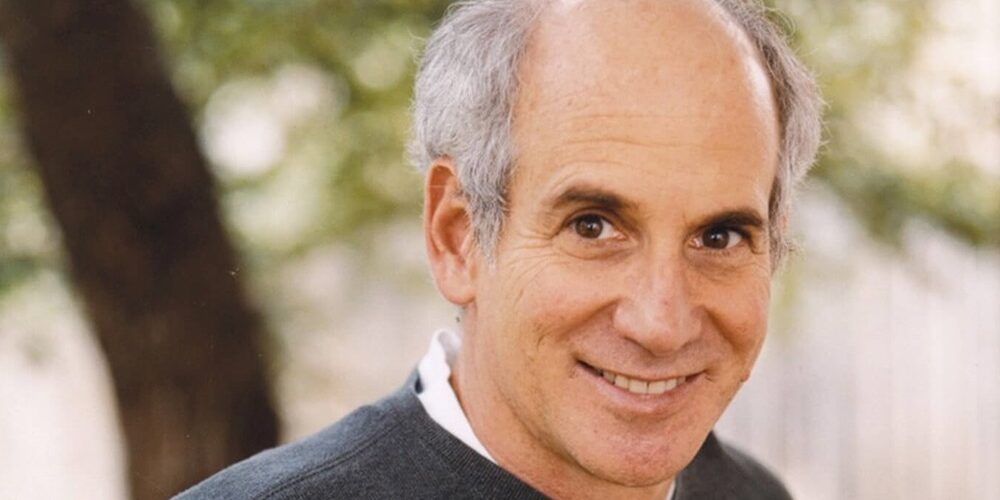

Louis Sachar est un écrivain américain né le 20 mars 1954 à East Meadow, dans l’État de New York. À l’âge de 9 ans, il déménage avec sa famille à Tustin, en Californie, où il passe son enfance. Il entreprend ensuite des études à Antioch College dans l’Ohio, mais le décès de son père l’amène à retourner auprès de sa mère. Il poursuit alors des études d’économie à l’Université de Californie à Berkeley.

Pendant ses études à Berkeley, il trouve un emploi d’assistant professeur à l’école primaire de Hillside. Cette expérience s’avère déterminante pour sa carrière d’écrivain, car c’est là qu’il trouve l’inspiration pour son premier roman, « Histoires bizarres de l’école Zarbi », publié en 1976.

Sa carrière littéraire atteint un sommet en 1998 avec la publication du « Passage », qui lui vaut la prestigieuse médaille Newbery en 1999. Ce roman connaît un grand succès international et reçoit également le prix Sorcières du meilleur roman adolescent en 2001 ainsi que le prix Ado-Lisant en 2002.

Louis Sachar est aujourd’hui reconnu comme l’un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse américaine, avec une œuvre riche comprenant notamment les séries « École Zarbi » et « Marvin Redpost », ainsi que de nombreux romans qui ont marqué toute une génération de jeunes lecteurs.

Voici notre sélection de ses romans jeunesse.

1. Le Passage (dès 11 ans, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au Texas, le Camp du Lac Vert n’a de verdoyant que le nom. Dans ce centre de détention pour mineurs perdu en plein désert, Stanley Yelnats purge une peine pour un vol qu’il n’a pas commis. Le quotidien des jeunes détenus se résume à une tâche aussi simple qu’épuisante : creuser chaque jour un trou d’1m50 de diamètre et de profondeur. La directrice prétend forger ainsi leur caractère.

Mais ces excavations quotidiennes cachent un autre dessein : la directrice du camp cherche quelque chose. En parallèle se dévoile peu à peu l’histoire de l’arrière-arrière-grand-père de Stanley, un émigré letton qui avait brisé une promesse faite à une gitane, déclenchant une malédiction familiale. S’entremêle également le destin de Kate Barlow, une institutrice devenue hors-la-loi après la mort de l’homme qu’elle aimait dans ce même lieu, un siècle plus tôt.

Autour du livre

« Le Passage » se distingue dans la littérature jeunesse par son architecture narrative qui entrelace trois temporalités : le présent de Stanley au camp, l’histoire de son arrière-arrière-grand-père en Lettonie, et celle de Katherine Barlow dans le Texas du XIXe siècle. Cette structure particulière permet à Louis Sachar d’aborder des thématiques profondes comme le racisme institutionnalisé, l’injustice sociale et la rédemption transgénérationnelle.

La dimension conte populaire s’affirme à travers plusieurs éléments caractéristiques : une malédiction familiale, une prophétie à accomplir, et la résolution finale qui voit le bien triompher. Le cadre du Camp du Lac Vert constitue une puissante métaphore : un lac asséché où des adolescents creusent sans relâche des trous parfaitement cylindriques, prétendument pour « forger leur caractère ». Cette activité absurde masque la cupidité de la directrice, héritière des Walker, à la recherche du butin de Kate Barlow. Le dessèchement du lac après le meurtre de Sam symbolise la malédiction qui frappe la région, conséquence directe du racisme et de l’intolérance.

L’évolution des personnages se révèle particulièrement aboutie. Zero, d’abord présenté comme un garçon mutique considéré comme stupide par l’administration du camp, se révèle être un protagoniste essentiel, dont le véritable nom – Hector Zeroni – établit le lien avec la malédiction originelle. Sa relation avec Stanley, fondée sur un échange de services – l’apprentissage de la lecture contre l’aide au creusement des trous – transcende rapidement ce simple arrangement pour devenir une véritable amitié salvatrice.

Le succès critique et commercial du livre s’est traduit par de nombreuses récompenses prestigieuses, notamment la médaille Newbery et le National Book Award en 1999. L’adaptation cinématographique de 2003 par Walt Disney Pictures, malgré un accueil critique favorable, n’a pas rencontré le même succès commercial que le roman.

« Le Passage » a connu deux suites : « Manuel de survie de Stanley Yelnats » (2003) et « Pas à pas » (2006), cette dernière suivant les aventures de deux personnages secondaires après leur sortie du camp. En 2025, une adaptation en série télévisée avec une protagoniste féminine est annoncée sur Disney+, preuve de la pérennité de l’univers créé par Sachar.

Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 288 pages ; Dès 11 ans.

2. Il y a un garçon dans les toilettes des filles (dès 8 ans, 1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Bradley, 10 ans, est en CM2. Il s’assoit toujours à la dernière place du dernier rang. Personne ne s’assied à côté de lui, ni même devant. Ce petit garçon menteur et buté a fait de la solitude son royaume : il repousse ses camarades, refuse de travailler et s’enferme dans une carapace de méchanceté. À la maison, ses seuls amis sont des animaux en plastique avec lesquels il invente des histoires.

Mais cette année scolaire bouleverse ses habitudes. Jeff, un nouvel élève, décide contre toute attente de devenir son ami. Dans le même temps, Carla, une conseillère d’éducation aux chemises excentriques, arrive dans l’école. Lors de leurs rendez-vous hebdomadaires, elle écoute les mensonges de Bradley avec une patience déconcertante. Pour la première fois, quelqu’un croit en lui.

Autour du livre

Publié en 1987, ce roman pour la jeunesse a connu un succès international. Le personnage principal, Bradley Chalkers, incarne une figure complexe et nuancée du « mauvais élève ». Sa transformation psychologique, loin des clichés habituels, se déroule avec une finesse remarquable. Les premiers chapitres le présentent comme un élève problématique qui « ment, crache, menace, agresse », mais cette caractérisation initiale sert de point de départ à une évolution subtile du personnage. Sa solitude volontaire, symbolisée par sa position physique dans la classe – « au fond de la classe, à la dernière place du dernier rang » – traduit son isolement social et émotionnel.

La dimension psychologique du roman mérite une attention particulière. L’intervention de Carla, la conseillère d’éducation, s’inscrit dans une approche inspirée des théories de Carl Rogers et Abraham Maslow sur la relation d’aide. Cette dimension thérapeutique, inhabituelle dans un roman pour la jeunesse, repose sur trois piliers : l’empathie, l’écoute active et l’absence de jugement. Louis Sachar ne tombe jamais dans le piège d’une résolution miracle, mais propose plutôt une progression réaliste des changements comportementaux.

Un élément distinctif du roman réside dans le monde imaginaire de Bradley. Ses interactions avec ses jouets, notamment Ronnie le lapin en porcelaine et Bartholomew l’ours, constituent des métaphores de ses désirs d’amitié et d’acceptation. Ces personnages imaginaires reflètent ses conflits intérieurs et ses espoirs, offrant une perspective originale sur sa psychologie.

La structure narrative permet plusieurs niveaux de lecture, ce qui explique son attrait tant auprès des enfants que des adultes. Les thématiques de l’exclusion sociale, de la confiance en soi et de la rédemption s’entremêlent sans jamais verser dans le didactisme. L’humour, omniprésent, sert de contrepoint aux moments plus graves, créant un équilibre délicat entre légèreté et gravité.

Aux éditions L’ÉCOLE DES LOISIRS ; 304 pages ; Dès 8 ans.

3. Chemins toxiques (dès 10 ans, 2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Heath Cliff, Pennsylvanie, la vie de Tamaya, brillante élève de CM2 à l’école privée Woodridge, suit son cours jusqu’à l’arrivée de Chad dans la classe de son ami Marshall. Ce nouvel élève terrorise Marshall au point que celui-ci décide de rentrer par les bois plutôt que d’affronter son tourmenteur. Tamaya, contrainte de l’accompagner par sa mère qui refuse qu’elle rentre seule, suit Marshall dans cette forêt pourtant strictement interdite.

La situation dégénère quand Chad les rattrape. Pour protéger Marshall, Tamaya asperge leur agresseur d’une mystérieuse substance boueuse trouvée dans les bois. Cette boue s’avère être le fruit d’une expérience scientifique ratée : la biolène, un carburant écologique composé de micro-organismes qui se multiplient de façon exponentielle. La contamination se propage rapidement, menaçant toute la région d’une catastrophe sanitaire sans précédent.

La narration oscille entre le présent des enfants et les transcriptions d’audiences du Sénat américain qui enquête sur cette catastrophe.

Autour du livre

Ce thriller écologique pour la jeunesse, publié en France en 2016 aux éditions Gallimard Jeunesse, mêle habilement plusieurs genres littéraires. La narration alterne entre le récit principal et des extraits d’audiences du Sénat américain, créant une tension dramatique crescendo. Ces documents officiels, présentés sous forme d’interrogatoires, confèrent une dimension authentique au récit tout en dévoilant progressivement les enjeux scientifiques qui sous-tendent l’intrigue.

La force du roman réside dans sa capacité à entrelacer des thématiques contemporaines : le harcèlement scolaire, les dangers des innovations technologiques et les risques environnementaux. Les personnages, loin des stéréotypes habituels, évoluent au fil du récit. Chad, d’abord présenté comme un simple harceleur, se révèle être un adolescent en souffrance. Tamaya, élève modèle initialement mise à l’écart pour son respect des règles, développe un courage remarquable face à l’adversité. Marshall, victime silencieuse, apprend à surmonter ses difficultés de communication.

Un élément graphique original ponctue la narration : une éprouvette illustrée au début de chaque chapitre se remplit progressivement, symbolisant la propagation inexorable de la contamination. Cette progression visuelle s’accompagne de multiplications exponentielles qui intensifient le sentiment d’urgence.

« Chemins toxiques » a reçu une reconnaissance critique notable, notamment une sélection pour le Prix des Incorruptibles 2017-2018. Common Sense Media lui attribue quatre étoiles sur cinq, soulignant la qualité de ses personnages tout en notant une fin quelque peu précipitée. Le site BookTrust le place en septième position de sa liste des « 17 livres pour rendre la lecture amusante ». Le School Library Journal salue particulièrement la manière dont l’ouvrage conjugue l’horreur avec une réflexion posée sur l’éthique et la science.

Aux éditions FOLIO JUNIOR ; 224 pages ; Dès 10 ans.

4. Des poissons dans la tête (dès 9 ans, 1983)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À huit ans, Angeline a déjà sauté trois classes et se retrouve en CM2. Cette petite fille surdouée vit seule avec son père éboueur, qui peine à communiquer avec elle depuis la mort de sa mère. À l’école, ses camarades la rejettent. Sa maîtresse, Mme Hardlick, ne supporte pas son intelligence précoce. Pour échapper à sa solitude, Angeline s’évade dans les romans d’aventures et les aquariums du Musée océanographique.

Sa vie prend un nouveau tournant grâce à deux rencontres inattendues : Barry, un élève lui aussi marginalisé mais débordant d’humour, et Miss Terbone, une institutrice bienveillante qui partage sa passion pour l’océan. Ces nouvelles amitiés l’aident à s’ouvrir aux autres tandis que son père apprend progressivement à apprivoiser cette fille « trop intelligente pour lui ».

Autour du livre

Publié initialement en 1983, « Des poissons dans la tête » précède la consécration de Louis Sachar avec « Le Passage » (1998). Le roman trouve un second souffle avec sa réédition en 2005, portée par le succès de son auteur. Cette histoire d’une enfant surdouée de huit ans s’inscrit dans la lignée des récits sur les jeunes protagonistes atypiques, rappelant par certains aspects « Matilda » de Roald Dahl, tout en cultivant sa singularité.

La force du récit réside dans son traitement nuancé des relations père-fille. Abel Persopolis, éboueur et père veuf, se sent démuni face à l’intelligence hors norme de sa fille : « Comment un idiot comme moi est-il censé élever un génie ? », s’interroge-t-il. Cette anxiété paternelle teinte leurs interactions d’une maladresse touchante. Le paradoxe d’Angeline, qui souhaite simplement monter dans le camion-poubelle de son père alors que celui-ci la pousse vers de grandes ambitions, illustre le décalage entre les attentes des adultes et les désirs d’une enfant de huit ans.

L’humour constitue un élément central du récit, notamment à travers le personnage de Gary « Goon » Boone et ses blagues que personne ne trouve drôles – jusqu’à Angeline. Cette amitié improbable entre deux marginaux devient le moteur d’une transformation mutuelle. Le roman évite l’écueil du portrait stéréotypé de l’enfant surdoué en montrant Angeline dans toute son humanité : elle reste une petite fille qui suce son pouce et pleure facilement, malgré ses connaissances encyclopédiques.

L’action se déroule dans une ville côtière (vraisemblablement San Francisco, où Sachar travaillait dans les années 1980), dont le Steinhart Aquarium devient un refuge pour Angeline. Cette dimension marine, avec ses poissons et ses océans, tisse une métaphore filée sur l’isolement et la quête d’appartenance.

Une suite, « Le Pitre de la classe » (1991), reprend certains personnages tout en déplaçant le focus sur Gary. Elle enrichit rétrospectivement la lecture du premier volet, qui pose les bases d’un univers où l’excentricité devient source de connexion plutôt que d’isolation.

Aux éditions BAYARD JEUNESSE ; 253 pages ; Dès 9 ans.