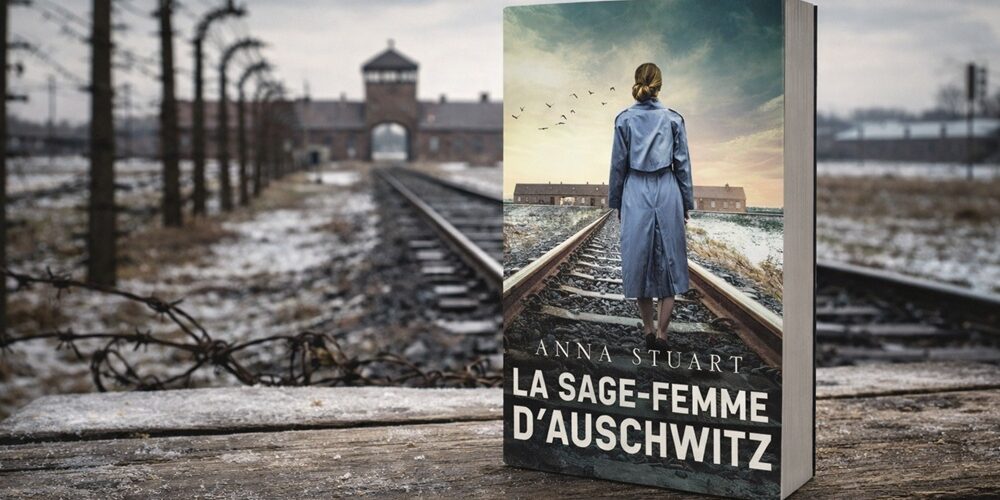

La sage-femme d’Auschwitz d’Anna Stuart s’inspire de l’histoire de Stanisława Leszczyńska, sage-femme polonaise qui a mis au monde près de 3 000 bébés dans le camp de Birkenau. Ce roman suit Ana et Ester, deux femmes solidaires au cœur de l’enfer concentrationnaire, où la sage-femme tatoue secrètement les nouveau-nés du numéro de déportée de leur mère afin de permettre d’éventuelles retrouvailles.

Si cette lecture vous a bouleversé·e et que vous souhaitez poursuivre dans cette même veine, voici une sélection de romans qui abordent avec la même justesse les destins de femmes confrontées à la barbarie nazie.

1. La sage-femme de Berlin (Anna Stuart, 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Suite directe de La sage-femme d’Auschwitz, ce roman nous transporte en 1961, l’année de la construction du mur de Berlin. Ester, libérée du camp, n’a jamais cessé de chercher sa fille Pippa, arrachée à ses bras quelques jours après sa naissance et confiée à une famille allemande.

L’intrigue alterne entre le quotidien d’Olivia, fille adoptive d’Ester qui vit à Berlin-Est, et celui de Kirsten, jeune femme de Berlin-Ouest dont la famille cache de lourds secrets. Anna Stuart tisse avec habileté les fils de la guerre froide, des tensions entre « Ossis » et « Wessis », et de l’ombre menaçante de la Stasi.

Le roman interroge les déchirures familiales causées par l’Histoire et la quête identitaire d’enfants nés dans l’horreur. Pour celles et ceux qui ont été touché·e·s par le destin d’Ester, cette suite constitue un prolongement naturel et indispensable.

2. L’orpheline d’Auschwitz (Anna Stuart, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Troisième volet de la série « Femmes de guerre », ce roman aborde un angle rarement traité : l’après-Auschwitz pour les enfants rescapés. En janvier 1945, alors que le camp est sur le point d’être libéré, Tasha, 16 ans, est séparée de sa mère Lydia lors des marches de la mort.

Avec pour seul souvenir une mèche de cheveux roux, l’adolescente rejoint le projet Windermere en Angleterre, où des bénévoles tentent de redonner un avenir aux orphelins juifs. Anna Stuart rend hommage à Alice Goldberger, éducatrice qui a réellement consacré sa vie à ces enfants traumatisés.

Le récit met en lumière la reconstruction psychologique, la colère sourde des survivants et l’espoir ténu qui les maintient en vie. Une lecture qui complète avec justesse la trilogie et éclaire les séquelles durables de la Shoah sur une génération volée.

3. La bibliothécaire d’Auschwitz (Antonio G. Iturbe, 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce roman retrace l’histoire véridique de Dita Kraus, adolescente tchèque de 14 ans à qui Fredy Hirsch, éducateur du bloc 31 réservé aux enfants, confie une mission périlleuse : veiller sur huit livres clandestins. Dans un lieu où la possession d’un ouvrage équivaut à la mort, Dita dissimule ces trésors sous ses vêtements et les fait circuler parmi les détenus.

Antonio G. Iturbe mêle fiction et témoignage pour raconter comment la littérature peut constituer un acte de résistance et une échappatoire mentale face à l’indicible. Le personnage de Fredy Hirsch, figure méconnue et controversée, apporte une dimension supplémentaire au récit.

Comme La sage-femme d’Auschwitz, ce livre célèbre le courage silencieux de ceux qui ont préservé l’humanité au cœur de la barbarie.

4. La fille qui s’échappa d’Auschwitz (Ellie Midwood, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ellie Midwood retrace le destin de Mala Zimetbaum, première femme à s’être évadée d’Auschwitz. Polyglotte, Mala occupe un poste d’interprète auprès des SS, position qu’elle utilise pour sauver des vies : transmettre de la nourriture, obtenir des médicaments, soustraire des prisonniers à la chambre à gaz.

Sa rencontre avec Edward Galiński, prisonnier politique polonais et résistant clandestin, scelle leur destin commun. Ensemble, ils élaborent un plan d’évasion audacieux. Ce roman, fondé sur des faits historiques, dépeint une histoire d’amour née dans l’enfer et un acte de rébellion d’une bravoure exceptionnelle.

Les lecteur·rice·s apprécieront les parallèles avec Ana et Ester : des femmes qui refusent la résignation et transforment leur position en arme de résistance.

5. Les orphelins de Varsovie (Kelly Rimmer, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Varsovie, printemps 1942. Emilia, 13 ans, vit sous une fausse identité depuis l’exécution de sa famille par les nazis. En observant ses voisins, elle découvre que Sara, une infirmière, fait sortir clandestinement des enfants juifs du ghetto. Malgré le danger, Emilia s’engage à ses côtés et rencontre Roman, adolescent qui lutte pour la survie de sa famille derrière les murs.

Kelly Rimmer s’inspire de figures réelles, notamment Irena Sendler et le médecin Janusz Korczak, pour tisser une fresque qui couvre l’insurrection du ghetto, le soulèvement de Varsovie et l’arrivée des troupes soviétiques.

Le roman aborde avec justesse le dilemme déchirant des parents contraints de confier leurs nourrissons à des inconnus. Une lecture complémentaire pour qui souhaite comprendre les réseaux de sauvetage d’enfants juifs.

6. L’appel des colombes (Martha Hall Kelly, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Paris, 1944. Arlette LaRue et Josie Anderson, surnommées « les Colombes d’or » par la Gestapo, forment l’un des duos d’espionnes les plus redoutables de la Résistance. Leur arrestation les conduit au camp de Ravensbrück, où elles subissent les expériences médicales du sinistre docteur Snow.

Dix ans plus tard, tandis que Josie traque les criminels nazis ayant échappé à Nuremberg, Arlette cherche son fils disparu, né dans un Lebensborn. Martha Hall Kelly entremêle récit d’espionnage, thriller et roman historique pour mettre en lumière le programme de « race supérieure » et la traque des bourreaux après-guerre.

Les thématiques de la maternité volée et des expérimentations sur les femmes font écho à La sage-femme d’Auschwitz, tout en apportant une dimension de suspense.

7. La fille du docteur (Shari J. Ryan, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans la Pologne occupée, Sofia ne peut plus regarder son père dans les yeux. Ce dernier a conclu un pacte avec les SS : en échange de son travail de médecin à Auschwitz, sa femme et sa fille, toutes deux juives, auront la vie sauve. Un jour, Sofia aperçoit des prisonniers envoyés travailler dans la ferme familiale ; parmi eux, Isaac, 18 ans, survivant du ghetto de Varsovie.

Le roman alterne leurs points de vue et confronte le dilemme moral du père, la culpabilité de Sofia face à son statut privilégié, et le courage d’Isaac qui protège sa sœur à tout prix.

Shari J. Ryan questionne les compromis que certains ont dû accepter pour survivre et la frontière ténue entre collaboration et résistance. Un récit qui résonne avec les choix impossibles auxquels Ana fait face dans La sage-femme d’Auschwitz.

8. L’infirmière d’Hitler (Mandy Robotham, 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Anke, sage-femme allemande, est détenue dans un camp de travail où elle met au monde des bébés aussitôt arrachés à leurs mères. Lorsque les SS la convoquent sur ordre du « Bureau du Führer », elle craint le pire. Mais elle est conduite dans une demeure luxueuse pour une mission secrète : mettre au monde l’enfant d’Eva Braun et Adolf Hitler.

Mandy Robotham, elle-même ancienne sage-femme, propose un récit de fiction historique alternative qui interroge l’humanité restante lorsque l’horreur submerge tout. Les scènes d’accouchement, techniquement précises, renforcent l’authenticité du récit.

Si le « et si… » peut dérouter, le roman traite avec sensibilité les traumatismes des soignantes et leur combat pour préserver la vie. Un parallèle saisissant avec le quotidien d’Ana dans les baraques de Birkenau.

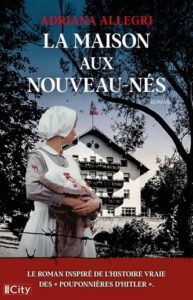

9. La maison aux nouveau-nés (Adriana Allegri, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Allemagne, 1938. Allina, jeune libraire juive, voit sa famille massacrée lors d’une rafle nazie. Violée par un officier SS, elle est conduite dans un Lebensborn à Steinhöring, près de Munich : une « usine à bébés » où des femmes sont contraintes de procréer pour le Reich.

Adriana Allegri dévoile les rouages glaçants de ce programme eugéniste : nourrissons disciplinés dès la naissance, privés d’attachement maternel, puis confiés à des familles allemandes. La rencontre d’Allina avec Karl, officier qui dissimule sa propre origine de Mischling, ouvre une brèche d’espoir.

Le récit, construit en double temporalité avec la découverte par sa fille Katrine d’un coffret marqué d’une croix gammée en 2006, éclaire un épisode méconnu de la Shoah. Une lecture complémentaire pour comprendre le sort des enfants arrachés à leurs mères, thème central de La sage-femme d’Auschwitz.