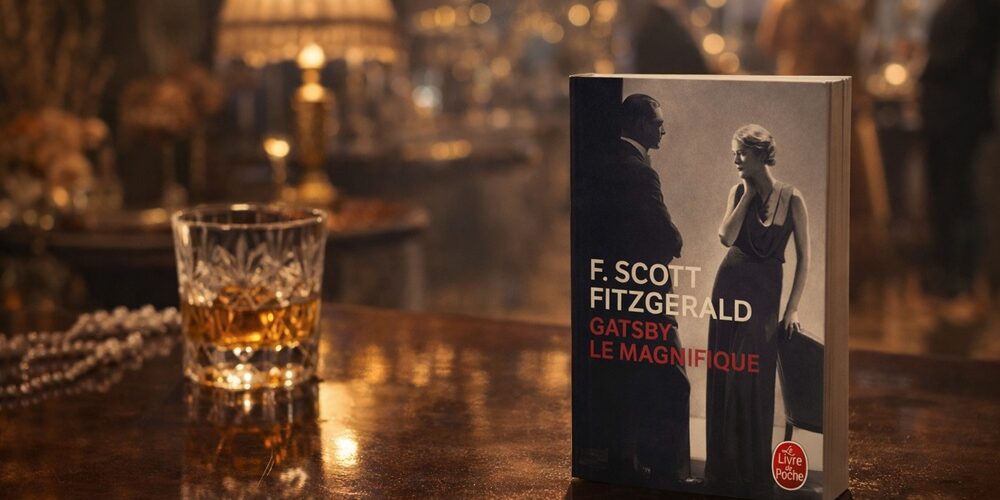

Paru en 1925, Gatsby le Magnifique demeure l’un des sommets de la littérature américaine. Dans ce roman, F. Scott Fitzgerald dépeint avec une mélancolie saisissante l’Amérique des Années folles, ses illusions de grandeur et la vacuité des existences dorées. Le destin de Jay Gatsby, millionnaire énigmatique consumé par un amour impossible, continue de résonner auprès des lecteur·rice·s du monde entier.

Si vous avez refermé ce chef-d’œuvre avec le désir d’en prolonger l’atmosphère ou d’en retrouver les thèmes, voici quelques recommandations susceptibles de vous séduire.

1. Nick (Michael Farris Smith, 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce roman audacieux s’empare de Nick Carraway, le narrateur de Gatsby le Magnifique, et lui construit une préhistoire. Michael Farris Smith imagine les années qui ont précédé l’arrivée de Nick à West Egg : les tranchées de la Première Guerre mondiale, une romance parisienne vouée à l’échec, puis une dérive dans le New Orleans de la Prohibition.

L’auteur restitue avec justesse les traumatismes de guerre et les blessures intimes qui façonneront le témoin discret du roman de Fitzgerald. Son écriture, empreinte de lyrisme sombre, fait écho aux atmosphères du modèle original tout en affirmant une voix singulière.

Pour qui souhaite comprendre ce qui a forgé la mélancolie de Nick, ce préquel constitue un prolongement naturel et émouvant.

2. Tendre est la nuit (Francis Scott Fitzgerald, 1934)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dernier roman achevé de Fitzgerald, Tendre est la nuit transpose l’univers de Gatsby sur la Côte d’Azur des années 1920. Le psychiatre Dick Diver et son épouse Nicole, issue d’une famille fortunée, incarnent un couple solaire qui se désagrège lentement sous le poids des non-dits et de la maladie mentale.

Roman autobiographique inspiré par la schizophrénie de Zelda, il mêle avec génie le faste des fêtes mondaines et la noirceur de l’âme. L’écriture ciselée de Fitzgerald y atteint des sommets de nostalgie.

Pour les admirateur·rice·s de Gatsby, cette lecture révèle une autre facette de l’auteur, plus intime et plus déchirante, où la beauté des décors méditerranéens ne dissimule jamais longtemps la fêlure des personnages.

3. Z : le roman de Zelda (Therese Anne Fowler, 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Therese Anne Fowler donne voix à Zelda Sayre Fitzgerald dans cette biographie romancée qui retrace son parcours depuis l’Alabama de 1918 jusqu’aux cliniques psychiatriques suisses. La jeune femme rebelle épouse un soldat inconnu qui deviendra l’écrivain le plus célèbre de sa génération ; ensemble, ils formeront le couple mythique des Années folles.

Le roman dévoile l’envers du décor scintillant : l’alcoolisme de Scott, la rivalité artistique, les infidélités. Fowler s’appuie sur les correspondances du couple pour restituer avec justesse cette relation passionnelle et destructrice.

Pour qui a été ensorcelé·e par l’univers de Gatsby, découvrir la femme qui en fut la muse et parfois la collaboratrice silencieuse donne au roman de 1925 une profondeur nouvelle.

4. Les Règles du jeu (Amor Towles, 2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Premier roman d’Amor Towles, lauréat du prix Fitzgerald, Les Règles du jeu nous transporte dans le New York de 1938. Katey Kontent, fille d’immigrés russes et dactylo à Wall Street, rêve d’intégrer les cercles dorés de Manhattan. Sa rencontre avec le séduisant banquier Tinker Grey bouleverse son existence.

Towles restitue avec brio l’atmosphère de l’entre-deux-guerres, ses clubs de jazz, ses fortunes instables et ses désillusions. L’écho à Fitzgerald est patent : même mélancolie, même fascination pour les élites et leur fragilité, même construction en flash-back où le présent éclaire un passé révolu.

Ce roman d’apprentissage élégant ravira les lecteur·rice·s sensibles aux destins contrariés et aux ambitions brisées.

5. Les Prépondérants (Hédi Kaddour, 2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Grand Prix du roman de l’Académie française, Les Prépondérants situe son action au Maghreb des années 1920. L’arrivée d’une équipe de cinéma hollywoodienne dans la petite ville fictive de Nahbès provoque un choc des cultures. Colons français, notables arabes et jeunes nationalistes se croisent dans une fresque où l’ivresse de la modernité côtoie les pesanteurs coloniales.

Hédi Kaddour orchestre ce ballet avec une écriture somptueuse qui rappelle les grands romans-monde. Le parallèle avec Gatsby tient à l’époque traitée et à la façon dont Kaddour saisit un moment de bascule historique, où les illusions d’un ordre ancien se heurtent aux promesses d’un monde nouveau.

6. Le Bûcher des vanités (Tom Wolfe, 1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Tom Wolfe livre avec Le Bûcher des vanités une satire féroce du New York des années 1980. Sherman McCoy, trader autoproclamé « Maître de l’Univers », voit son existence dorée s’effondrer après un accident de voiture dans le Bronx.

Le roman déploie une fresque chorale où se côtoient journalistes vénaux, procureurs ambitieux et révérends manipulateurs. Wolfe dissèque les tensions raciales et sociales avec un humour corrosif qui n’épargne personne.

Comme Fitzgerald avant lui, il saisit une époque à travers ses excès et ses hypocrisies. Pour les lecteur·rice·s de Gatsby, ce pavé de près de mille pages prolonge la réflexion sur les mirages de la réussite américaine et la fragilité des empires personnels.

7. Les Enfants de l’empereur (Claire Messud, 2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans ce roman choral situé à Manhattan au printemps 2001, Claire Messud suit trois trentenaires aux ambitions contrariées qui gravitent autour de Murray Thwaite, figure tutélaire de l’intelligentsia new-yorkaise. Marina, Danielle et Julius cherchent leur place dans un monde de faux-semblants où le talent proclamé dissimule souvent la vacuité. Le 11 septembre viendra fracasser ces existences narcissiques.

Le parallèle avec Gatsby réside dans la peinture d’une élite privilégiée, aveugle à sa propre fragilité. Messud excelle à croiser les points de vue et à tisser une toile où chaque personnage révèle les illusions des autres. Un portrait acéré d’une époque révolue, aussi proche que lointaine.

8. Mon année de repos et de détente (Ottessa Moshfegh, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

En juin 2000, une jeune New-Yorkaise belle, fortunée et diplômée de Columbia décide de s’assommer de somnifères pour dormir une année entière. Derrière le titre ironique, Ottessa Moshfegh livre une satire grinçante de la société américaine contemporaine.

La narratrice fuit un monde qui la dégoûte : la superficialité du milieu de l’art, les relations sentimentales décevantes, le deuil de ses parents. L’humour noir irrigue ce récit de désengagement radical.

Comme Gatsby, l’héroïne incarne une quête de réinvention de soi, mais à rebours : là où Gatsby accumule, elle se dépouille. Le roman s’achève à l’aube du 11 septembre, conférant à cette année de sommeil une dimension prémonitoire.

9. Crazy Rich Asians (Kevin Kwan, 2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Kevin Kwan transporte les thèmes de Gatsby à Singapour dans cette comédie de mœurs devenue phénomène international. Rachel Chu, professeure d’économie new-yorkaise, découvre que son petit ami Nick appartient à l’une des dynasties les plus fortunées d’Asie.

Le roman dévoile un univers de jets privés, de robes haute couture et de demeures extravagantes. Sous le vernis satirique, Kwan interroge le poids des traditions familiales et le prix de l’appartenance sociale.

Comme chez Fitzgerald, l’argent ne garantit ni le bonheur ni l’amour. Cette transposition exotique du roman de l’arriviste face à l’aristocratie de l’argent séduira les lecteur·rice·s qui apprécient les intrigues mondaines teintées d’ironie.