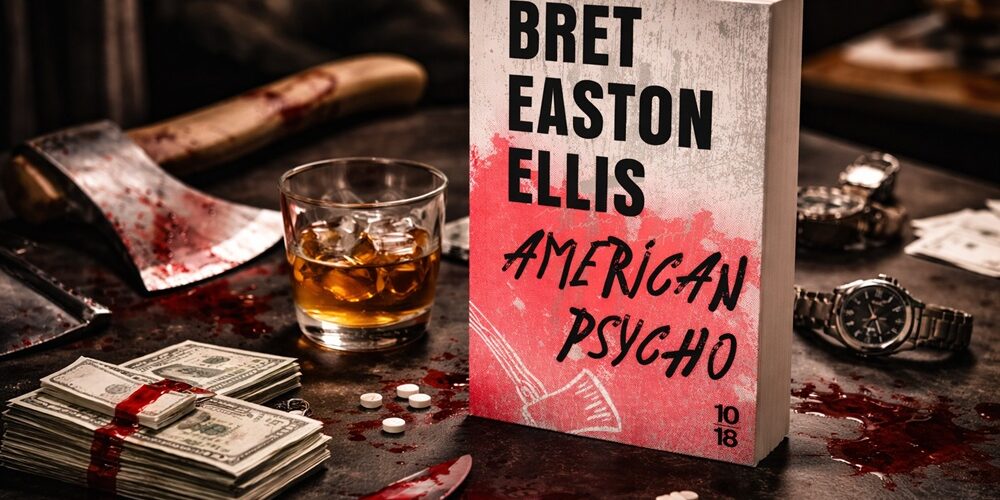

Publié en 1991, American Psycho de Bret Easton Ellis demeure l’un des romans les plus sulfureux de la littérature contemporaine. À travers le personnage de Patrick Bateman, yuppie new-yorkais aux pulsions meurtrières, Ellis dissèque avec une froideur clinique le vide existentiel et la violence latente de la société de consommation américaine.

Ce texte dérangeant, à la prose hypnotique et aux descriptions insoutenables, a durablement marqué les lecteur·ices en quête de littérature transgressive. Si vous vous demandez quoi lire ensuite, voici quelques suggestions du même acabit.

1. Ohio (Stephen Markley, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans la petite ville fictive de New Canaan, quatre anciens camarades de lycée se retrouvent par hasard une nuit d’été, quinze ans après leur adolescence. Bill l’activiste devenu toxicomane, Stacey qui doit affronter son passé familial homophobe, Dan le vétéran d’Irak mutilé, et Tina venue régler ses comptes avec son agresseur.

Stephen Markley compose une fresque sociale et politique qui autopsie l’Amérique post-11 septembre avec une précision chirurgicale. Comme Ellis, il scrute les ravages d’une nation en décomposition : crise des opioïdes, traumatismes de guerre, violences sexuelles, effondrement économique.

L’écriture, dense et polyphonique, alterne les points de vue pour tisser un portrait collectif d’une génération sacrifiée. Ce roman choral, couronné du Grand Prix de littérature américaine 2020, partage avec American Psycho cette capacité à révéler la noirceur sous le vernis du rêve américain.

2. Cadavre exquis (Agustina Bazterrica, 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dans un futur proche, un virus a décimé le règne animal. Pour pallier la pénurie de viande, l’humanité a légalisé le cannibalisme en créant une nouvelle espèce d’êtres humains destinés à l’abattage. Marcos travaille dans cette industrie de la mort, jusqu’au jour où un éleveur lui fait cadeau d’une « femelle » de première génération.

L’Argentine Agustina Bazterrica signe une dystopie glaçante qui interroge nos rapports à la chair et à l’exploitation des corps. La novlangue euphémisante (« viande spéciale », « têtes ») rappelle celle de Bateman qui déshumanise ses victimes.

Comme Ellis, Bazterrica ne juge pas : elle montre avec une froideur clinique comment une société peut normaliser l’innommable. Ce premier roman, lauréat du prix Clarín 2017, fonctionne comme un miroir tendu à nos pratiques alimentaires et à notre capacité d’aveuglement moral face à l’horreur institutionnalisée.

3. Parfaite (Caroline Kepnes, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Quand Beck pousse la porte de sa librairie new-yorkaise, Joe Goldberg tombe instantanément sous le charme. Cultivé, attentionné, il semble incarner le compagnon idéal. Mais Joe est un obsessionnel compulsif dont la vision de l’amour s’avère corrompue jusqu’à la moelle. Il espionne ses mails, la suit dans les rues, élimine quiconque se dresse entre eux.

Caroline Kepnes réussit un tour de force : nous installer dans la tête d’un psychopathe et nous le rendre presque attachant. Comme Patrick Bateman, Joe s’adresse directement à sa proie/au lecteur avec une rhétorique séduisante qui masque sa monstruosité.

La narration à la première personne nous rend complices de ses justifications perverses. Adapté en série Netflix sous le titre You, ce thriller psychologique décortique les mécanismes de l’emprise et questionne notre époque où les réseaux sociaux facilitent la surveillance amoureuse.

4. Je ne suis pas un serial killer (Dan Wells, 2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

John Wayne Cleaver a quinze ans et il le sait : il présente tous les traits d’un futur tueur en série. Sociopathe diagnostiqué, fasciné par la mort et les meurtriers célèbres, il vit dans le funérarium familial où il aide sa mère à embaumer les cadavres. Pour contenir ses pulsions, il s’impose des règles strictes.

Mais quand un assassin se met à sévir dans sa petite ville du Dakota du Nord, John devient le seul à pouvoir l’arrêter. Dan Wells compose un anti-héros troublant qui lutte contre sa propre nature.

Comme Bateman, John dissimule son vide émotionnel derrière un masque de normalité, mais contrairement au yuppie d’Ellis, il choisit de combattre ses démons. L’humour noir et l’irruption du surnaturel distinguent ce roman des thrillers conventionnels. Premier volet d’une trilogie, ce texte interroge la frontière entre prédisposition et libre arbitre.

5. Il faut qu’on parle de Kevin (Lionel Shriver, 2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Deux ans après que son fils Kevin a massacré neuf personnes dans son lycée, Eva écrit à Franklin, son mari dont elle est séparée. Lettre après lettre, elle retrace leur vie de couple, la grossesse non désirée, l’enfance de cet être impénétrable qu’elle n’a jamais réussi à aimer.

Lionel Shriver dynamite les tabous de la maternité avec une lucidité implacable. Eva ose dire l’indicible : qu’une mère peut ne pas aimer son enfant, qu’un monstre peut naître dans n’importe quelle famille. Comme Ellis, Shriver refuse le manichéisme et les explications faciles.

Le format épistolaire crée une tension suffocante : nous savons que le pire est arrivé, nous voulons comprendre comment. Ce roman couronné de l’Orange Prize 2005 et adapté au cinéma par Lynne Ramsay interroge la responsabilité parentale face au mal et la culpabilité qui survit à l’impensable.

6. Le corps exquis (Poppy Z. Brite, 1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Andrew Compton, tueur en série britannique nécrophile, s’évade de prison en simulant sa propre mort. Réfugié à la Nouvelle-Orléans, il rencontre Jay Byrne, riche psychopathe cannibale. Entre ces deux prédateurs naît une histoire d’amour morbide qui laissera dans son sillage une traînée de cadavres.

Poppy Z. Brite pousse le roman noir dans ses ultimes retranchements. Les scènes de cannibalisme et de nécrophilie atteignent un niveau d’explicitation rarement égalé, mais l’écriture refuse la complaisance.

Comme American Psycho, ce texte scandaleux fonctionne à la fois comme poésie macabre et critique sociale, abordant l’épidémie du sida et la marginalisation des communautés LGBT+. La Nouvelle-Orléans devient un personnage à part entière, décor vénéneux où beauté et pourriture cohabitent. Censuré à sa sortie, salué par Virginie Despentes, ce roman demeure un monument de la littérature underground.

7. Fight Club (Chuck Palahniuk, 1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Un cadre anonyme, insomniaque, prisonnier d’une existence calibrée par IKEA et les catalogues de marques. Puis la rencontre avec Tyler Durden, charismatique anarchiste qui va bouleverser son quotidien aseptisé. Ensemble, ils fondent le Fight Club, cercle clandestin où des hommes se battent pour se sentir vivants.

Chuck Palahniuk signe un manifeste nihiliste contre la société de consommation, écho direct aux obsessions matérialistes de Patrick Bateman. Mais là où Ellis décrit un yuppie qui tue par ennui, Palahniuk imagine une révolte collective contre le système.

L’écriture hachée, les phrases-chocs, les flashbacks déstructurés créent un rythme hypnotique. Le twist final remet en question l’ensemble du récit. Adapté par David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton, ce roman culte des années 90 continue de résonner avec une génération en quête de sens dans un monde qui n’en propose plus.

8. Trainspotting (Irvine Welsh, 1993)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Édimbourg, années 80. Renton, Sick Boy, Spud, Begbie et Tommy survivent entre héroïne, bières, bagarres et petites combines pour arnaquer les allocations chômage. Irvine Welsh nous immerge dans le quotidien des laissés-pour-compte de l’ère Thatcher avec une langue argotique écossaise qui claque comme un coup de poing.

Fixes, bad trips, overdoses, spectre du sida : rien n’est épargné. Comme Ellis, Welsh refuse tout moralisme. Ses personnages ne sont ni des victimes à plaindre ni des monstres à condamner, juste des êtres humains broyés par un système qui ne leur propose aucun avenir.

Le roman polyphonique alterne les narrateurs dans un tourbillon verbal étourdissant. Adapté au cinéma par Danny Boyle, Trainspotting demeure une critique corrosive du conformisme et du consumérisme, portée par une énergie punk qui ne faiblit jamais.

9. Le Maître des illusions (Donna Tartt, 1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Richard Papen, modeste boursier californien, intègre l’élitiste Hampden College du Vermont. Fasciné par un groupe d’étudiants en grec ancien, il réussit à se faire admettre dans leur cercle fermé. Sous la houlette de leur professeur Julian Morrow, ces jeunes gens cultivés, arrogants et fortunés vivent dans un monde parallèle, obsédés par l’Antiquité et la quête de la beauté absolue.

Jusqu’au jour où leur expérience d’une bacchanale dionysiaque dérape vers le meurtre. Donna Tartt — camarade de lycée de Bret Easton Ellis, à qui elle a dédié ce roman — compose un thriller intellectuel d’une maîtrise souveraine.

Comme American Psycho, ce texte ausculte une élite dévoyée, incapable d’empathie, convaincue que ses privilèges l’exemptent des lois communes. L’écriture dense et la tension psychologique qui monte inexorablement en font un classique fondateur du genre « Dark Academia ».

10. Une fille comme les autres (Jack Ketchum, 1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Années 50, banlieue américaine. David, douze ans, se lie d’amitié avec Meg, adolescente venue s’installer chez sa voisine Ruth après la mort de ses parents. Mais sous ses dehors respectables, Ruth s’avère être une femme dérangée qui va peu à peu transformer Meg en souffre-douleur, puis en victime de tortures innommables, avec la complicité de ses propres fils.

Jack Ketchum s’est inspiré de l’affaire Sylvia Likens, fait divers atroce survenu en 1965. Comme Ellis, il refuse le sensationnalisme gratuit pour mieux interroger les mécanismes de la cruauté ordinaire.

Le narrateur, témoin impuissant, incarne notre propre passivité face au mal. Stephen King a salué ce roman comme l’un des plus terrifiants jamais écrits. Sous le vernis du rêve américain des fifties se révèle une horreur d’autant plus insoutenable qu’elle n’a rien de surnaturel.

11. Retour à Brooklyn (Hubert Selby Jr., 1978)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Harry et son ami Tyrone rêvent du gros coup qui leur permettra de se sortir de la misère. Marion, la petite amie de Harry, aspire à devenir styliste. Sara, la mère de Harry, ne vit plus que pour la télévision et espère être sélectionnée pour une émission. Tous vont sombrer dans l’addiction : héroïne pour les uns, amphétamines et antidépresseurs pour l’autre.

Hubert Selby Jr. orchestre une descente aux enfers collective avec une prose sans ponctuation qui mime le flux de conscience de ses personnages. Comme Ellis, il autopsie le rêve américain en montrant comment la société de consommation crée des dépendances qui détruisent les individus.

Adapté au cinéma par Darren Aronofsky sous le titre Requiem for a Dream, ce roman demeure l’un des textes les plus noirs de la littérature américaine, une complainte funèbre pour les éclopé·es du capitalisme.