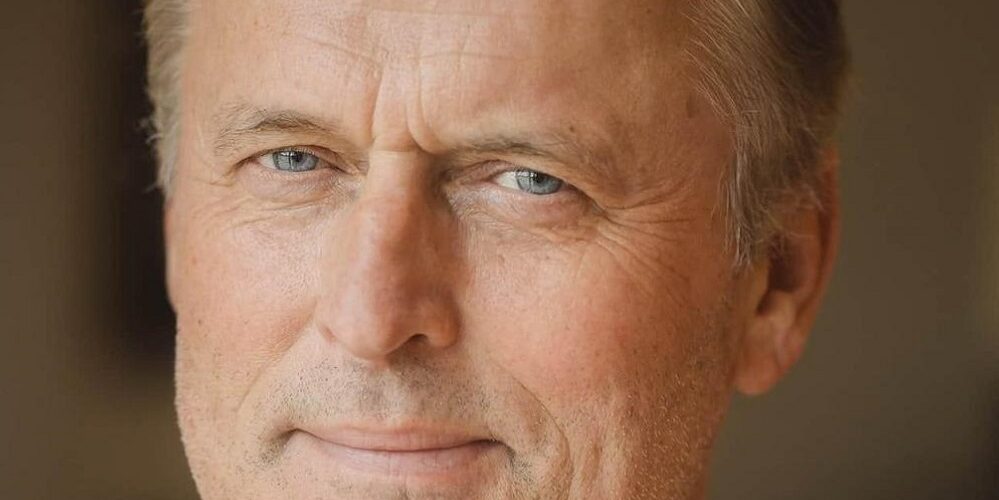

John Grisham est un écrivain américain né le 8 février 1955 à Jonesboro, Arkansas. Issu d’une famille modeste de baptistes, il fait des études de comptabilité puis de droit, décrochant son diplôme d’avocat en 1981. Il exerce alors dans une petite ville du Mississippi tout en siégeant à la Chambre des représentants de l’État de 1983 à 1990.

Sa carrière d’écrivain débute suite à un procès bouleversant en 1984, où il entend le témoignage d’une enfant victime de viol. Cette affaire l’inspire pour son premier roman, « Le droit de tuer », publié en 1989. Mais c’est « La Firme » en 1991 qui le propulse au rang des auteurs à succès. Il devient alors la figure de proue du thriller juridique, publiant en moyenne un roman par an.

Ses œuvres, nourries par son expérience d’avocat, évoquent les rouages du système judiciaire américain. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma avec succès, notamment « La Firme », « L’affaire Pélican » et « Le client ». En 2010, il se diversifie en publiant son premier roman jeunesse, « Théodore Boone ».

Chrétien baptiste engagé, il a créé avec sa femme Renee une fondation caritative qui soutient des missions au Brésil. Il partage aujourd’hui sa vie entre la Virginie, la Floride et la Caroline du Nord avec son épouse et leurs deux enfants.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Jake Brigance – Le droit de tuer (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville du Mississippi en 1980, deux hommes blancs violent et torturent Tonya Hailey, une fillette noire de dix ans. Le père de la victime, Carl Lee, refuse de s’en remettre à une justice qu’il sait inégalitaire : il assassine froidement les agresseurs lors de leur transfert au tribunal. Dans cet État du Sud où la ségrégation perdure, il encourt la peine capitale.

Jake Brigance, un jeune avocat blanc idéaliste, relève le défi de défendre cet homme qui n’a pas les moyens de s’offrir un ténor du barreau. Mais l’affaire dépasse vite le simple cadre judiciaire : le Ku Klux Klan multiplie les actes de terreur, la ville s’embrase, les médias affluent. Face à douze jurés blancs, Jake doit trouver les mots pour justifier l’injustifiable.

Autour du livre

Premier roman de John Grisham publié en 1989, « Le droit de tuer » (initialement publié sous le titre « Le droit de tuer ») trouve son origine dans un événement réel. En 1984, alors qu’il exerce comme avocat au tribunal du comté de DeSoto dans le Mississippi, Grisham assiste au témoignage bouleversant d’une fillette de douze ans victime d’un viol. Cette affaire le pousse à imaginer ce qui se serait passé si le père de la victime avait tué les agresseurs. Durant trois ans, Grisham consacre son temps libre à l’écriture de ce qui deviendra « Le droit de tuer ».

Le contexte de création s’avère particulier : membre de la Chambre des représentants du Mississippi, Grisham rédige une grande partie du manuscrit à l’hôtel Sun-n-Sand Motor de Jackson, où séjournent habituellement les législateurs de l’État. Cette genèse atypique imprègne le roman d’une authenticité rare dans sa description des rouages judiciaires et politiques du Sud profond.

Les thématiques abordées résonnent avec une actualité brûlante : les séquelles de la ségrégation raciale, la persistance du Ku Klux Klan, la corruption du système judiciaire, les tensions raciales qui gangrènent encore la société américaine. La petite ville fictive de Clanton, située dans le comté tout aussi fictif de Ford au Mississippi, devient le microcosme d’une Amérique qui peine à surmonter ses démons.

Paradoxalement, ce premier opus ne rencontre initialement qu’un succès modeste. De nombreux éditeurs refusent le manuscrit avant que Wynwood Press ne se décide à publier une édition limitée à 5 000 exemplaires. Il faut attendre le triomphe de « La Firme » pour que « Le droit de tuer » connaisse enfin la reconnaissance qu’il mérite. Doubleday publie alors une édition cartonnée spéciale tandis que Dell sort l’édition de poche, propulsant enfin Grisham au rang des auteurs les plus lus aux États-Unis.

La singularité de ce premier roman tient aussi à son caractère autobiographique assumé. Grisham confie s’être largement inspiré de sa propre expérience d’avocat pour créer Jake Brigance, son protagoniste. Cette proximité entre l’auteur et son personnage principal confère une crédibilité particulière aux scènes de tribunal et aux tractations en coulisses.

D’une grande intensité dramatique, la tension narrative s’articule autour d’enjeux moraux complexes : la vengeance personnelle face à la justice institutionnelle, la légitimité de l’auto-justice, et surtout la possibilité d’un procès équitable dans une société profondément divisée. Le système du jury populaire, pierre angulaire de la justice américaine, se retrouve au cœur d’un questionnement sur l’impartialité raciale.

Les critiques soulignent la maîtrise avec laquelle Grisham dissèque les mécanismes de la justice dans le Sud des États-Unis. Les avis convergent sur la force du propos et la justesse de la description d’une société sudiste encore marquée par ses fantômes ségrégationnistes. Certains critiques établissent un parallèle avec « Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur » de Harper Lee, bien que Grisham se concentre davantage sur les aspects juridiques de l’affaire.

Le succès du roman engendre plusieurs adaptations. En 1996, Joel Schumacher réalise une version cinématographique avec Samuel L. Jackson et Matthew McConaughey dans les rôles principaux. En 2011, Rupert Holmes signe une adaptation théâtrale, mise en scène par Ethan McSweeny à l’Arena Stage de Washington D.C., avant d’être transférée à Broadway en 2013 avec Tom Skerritt et Tonya Pinkins. L’univers de Jake Brigance perdure également à travers deux suites : « L’allée du sycomore » (2013) et « Le droit au pardon » (2020).

Aux éditions POCKET ; 696 pages.

2. Jake Brigance – L’allée du sycomore (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1988, dans une petite ville du Mississippi, un riche homme d’affaires met fin à ses jours. Seth Hubbard, atteint d’un cancer en phase terminale, se pend à un sycomore après avoir rédigé un ultime testament. Sa dernière volonté fait l’effet d’une bombe : il lègue presque toute sa fortune à Lettie Lang, son employée de maison noire, et déshérite ses propres enfants.

Le jeune avocat Jake Brigance hérite de cette affaire explosive. Les enfants Hubbard contestent le testament : leur père était sous l’emprise de puissants antalgiques, son jugement était altéré. Dans ce Sud où le racisme imprègne encore les mentalités, une féroce bataille judiciaire s’engage. Les avocats s’affrontent, les témoins défilent, et peu à peu émerge l’ombre d’un terrible secret vieux de plusieurs décennies.

Autour du livre

Vingt-quatre ans après la publication du « Droit de tuer », John Grisham renoue avec l’univers de Clanton, Mississippi, et son protagoniste emblématique Jake Brigance. Ce retour aux sources marque une évolution significative dans la carrière de l’auteur : là où son premier roman manifestait une certaine inexpérience, « L’allée du sycomore » témoigne de la maturité acquise au fil des années.

L’intrigue se situe en 1988, trois ans après le procès sensationnel de Carl Lee Hailey. Cette période charnière des années 1980 dans le Sud des États-Unis permet à Grisham d’examiner les séquelles persistantes de la ségrégation raciale. Le choix de cette époque n’est pas anodin : suffisamment éloignée pour offrir une perspective historique, mais assez proche pour que les tensions raciales demeurent palpables.

La structure du roman s’articule autour d’un testament contesté, un dispositif narratif qui rappelle « La Maison d’Âpre-Vent » de Charles Dickens ou « Les Millions de Privalov » de Dmitri Mamine-Sibiriak. Le testament manuscrit de Seth Hubbard devient ainsi le catalyseur qui met en lumière les préjugés tenaces d’une société encore profondément divisée.

Jake Brigance incarne un avocat idéaliste aux prises avec les réalités économiques et sociales de son époque. Sa situation personnelle – une maison incendiée par le Ku Klux Klan, des difficultés financières persistantes – illustre le prix à payer pour défendre ses convictions dans une société hostile au changement. Sa quête de justice se heurte aux mécanismes d’un système judiciaire où, selon les mots d’un personnage, « l’éthique se mesure à ce qu’on vous prend en train de faire ».

La narration se déroule principalement dans l’enceinte du tribunal, théâtre privilégié où se joue le drame des relations raciales. Les séquences du procès mettent en scène une galerie de personnages secondaires mémorables : le juge Reuben V. Atlee, figure d’autorité complexe tiraillée entre tradition et justice ; Lucien Wilbanks, avocat alcoolique radié du barreau mais doté d’une intelligence juridique aiguë ; et Harry Rex Vonner, spécialiste du divorce dont l’humour caustique allège la tension dramatique.

La critique salue majoritairement ce retour à Clanton. Charlie Rubin, dans le New York Times Book Review, considère « L’allée du sycomore » comme « l’une des meilleures œuvres » de Grisham. The Guardian, sous la plume de John O’Connell, souligne la qualité du traitement des préjugés enracinés, tout en émettant quelques réserves sur le caractère trop irréprochable de Jake Brigance. Denis Scheck, dans son émission Druckfrisch, loue particulièrement la manière dont Grisham entrelace « le traumatisme des États du Sud avec un thriller judiciaire captivant ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 768 pages.

3. Jake Brigance – Le droit au pardon (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mississippi, 1990. Drew Gamble, seize ans à peine, tue Stuart Kofer, un policier local respecté. Ce soir-là, l’homme était rentré ivre au domicile qu’il partageait avec la mère de Drew et sa petite sœur. Après avoir roué de coups sa compagne et l’avoir laissée inanimée, il s’était endormi. Drew, persuadé que sa mère était morte, s’était alors emparé de l’arme de service du policier.

Le juge désigne Jake Brigance pour défendre l’adolescent. Une mission périlleuse : dans cet État du Sud où la peine de mort reste en vigueur, tuer un représentant des forces de l’ordre conduit presque systématiquement à la chambre à gaz. Tandis que la population réclame vengeance, l’avocat met au jour la double vie de la victime : derrière le policier exemplaire se cachait un homme brutal qui terrorisait sa famille recomposée.

Autour du livre

Avec « Le droit au pardon », John Grisham renoue avec le microcosme judiciaire du Mississippi qui a fait sa renommée. Ce troisième volet des aventures de Jake Brigance se déroule en 1990, cinq ans après les événements narrés dans « Le droit de tuer », son premier roman publié en 1989.

Le Mississippi de Grisham prend corps dans la ville fictive de Clanton, théâtre d’affrontements idéologiques où la justice se teinte de considérations politiques et religieuses. Les habitants, majoritairement conservateurs et fervents chrétiens, s’opposent à l’avortement et soutiennent la peine de mort. Ce contexte social dense sert d’écrin à une intrigue qui interroge les limites de la légitime défense et la notion de pardon dans une société prompte à la vengeance.

Jake Brigance incarne une figure complexe, reflet avoué de la propre expérience de Grisham en tant qu’avocat. Son engagement auprès de Drew Gamble met en lumière les contradictions d’un système judiciaire où la défense d’un accusé indigent peut mener un avocat à la ruine. La dimension économique du droit revêt une importance capitale : les 1000 dollars d’honoraires prévus par l’État pour défendre un accusé passible de la peine capitale soulignent les failles d’une justice à deux vitesses.

La narration s’articule autour des préparatifs du procès, qui n’intervient que dans le dernier quart du livre. Cette structure inhabituelle permet de disséquer les mécanismes de sélection des jurés et les stratégies de défense, tout en brossant un portrait sans concession d’une communauté rurale où les réputations peuvent s’effondrer du jour au lendemain.

En parallèle de l’affaire principale, une action civile contre une compagnie ferroviaire vient complexifier la trame narrative. Cette double intrigue illustre les difficultés financières d’un cabinet d’avocat de province et les compromis nécessaires à sa survie. La précarité économique de Jake Brigance fait écho à celle de son client, créant un lien subtil entre défenseur et accusé.

La critique s’est montrée partagée face à ce nouveau volet des aventures de Jake Brigance. Sarah Lyall du New York Times salue le rythme posé de l’intrigue et le développement des personnages, tout en pointant certaines faiblesses dans la résolution de l’histoire. Publishers Weekly juge l’ouvrage décevant, le réservant aux inconditionnels de l’auteur. Kirkus Reviews note une fin « curieusement non conclusive » mais reconnaît que le livre satisfera les amateurs de Grisham.

HBO a acquis les droits d’adaptation du roman pour une série limitée. Matthew McConaughey, qui avait déjà incarné Jake Brigance dans l’adaptation cinématographique de « Le droit de tuer », devrait reprendre son rôle.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 768 pages.

4. La Firme (1991)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Memphis, début des années 1990. À sa sortie d’Harvard, le jeune avocat Mitchell McDeere reçoit une proposition qu’il ne peut refuser : un cabinet discret lui offre un salaire astronomique, une villa somptueuse et une voiture de luxe. Pour ce fils d’ouvrier qui a grandi dans la précarité, c’est l’ascension sociale tant espérée. Sa femme Abby et lui s’installent dans leur nouvelle vie dorée.

Le rêve américain vire au cauchemar quand le FBI révèle à Mitch la véritable nature de son employeur : la firme Bendini, Lambert & Locke sert de façade à la mafia de Chicago pour blanchir des millions de dollars. Les morts suspectes s’accumulent. Le cabinet surveille ses moindres faits et gestes. Entre les tueurs de la mafia et la pression du FBI, Mitch doit trouver une issue pour sauver sa peau.

Autour du livre

Publié en 1991, « La Firme » marque un tournant décisif dans la carrière de John Grisham. Ce deuxième roman, après « Le droit de tuer », devient rapidement un succès phénoménal qui le propulse au rang des auteurs les plus lus dans le monde. L’idée du roman germe pendant ses études de droit, lorsqu’un de ses camarades, après un entretien d’embauche dans un cabinet d’avocats, lui confie une impression étrange : « Tu sais, je ne me sentais pas très bien dans ce cabinet. J’avais l’impression qu’une fois que tu y entres, tu ne peux plus jamais en sortir, comme s’il appartenait à la Mafia ». Cette remarque, dix ans plus tôt, reste ancrée dans l’esprit de Grisham.

« La Firme » inaugure un nouveau genre littéraire : le thriller juridique. Avocat pendant près d’une décennie, Grisham met à profit sa connaissance des milieux juridiques et des procédures civiles et pénales pour donner corps à son intrigue. Il commence la rédaction de « La Firme » le lendemain même de l’achèvement du « Droit de tuer ». Le manuscrit connaît un destin singulier : des copies pirates circulent à Hollywood à l’insu de l’auteur. Paramount Pictures acquiert les droits d’adaptation pour 600 000 dollars avant même la publication du livre. Cette transaction cinématographique stimule l’intérêt des maisons d’édition, et Doubleday finit par acheter les droits de publication.

Dans la lignée de Scott Turow et « Présumé Innocent », « La Firme » revigore le genre du roman juridique. Par touches successives, Grisham dresse un portrait au vitriol de l’univers des grands cabinets d’avocats d’affaires américains, avec leurs pratiques parfois douteuses et leurs rémunérations astronomiques – plusieurs centaines de dollars de l’heure. Le romancier excelle particulièrement dans la description minutieuse de l’atmosphère oppressante qui règne au sein du cabinet Bendini, Lambert & Locke, où les jeunes recrues sacrifient leur vie privée sur l’autel de la réussite professionnelle.

Le roman trouve aussi sa force dans sa dimension sociologique. À travers le parcours de Mitch McDeere, Grisham aborde la question brûlante de l’ascension sociale et de son prix. Le cabinet incarne le miroir aux alouettes du rêve américain : la promesse d’une fortune rapide masque un système corrompu qui broie les idéalistes. La symbolique n’échappe pas au lecteur vigilant : l’adresse du cabinet, Front Street, évoque en anglais la notion de façade (« front ») ou de prête-nom (« front man »).

Marilyn Stasio du New York Times souligne que « Grisham écrit avec une telle délectation sur les pratiques juridiques douteuses de la firme que son roman pourrait être considéré comme un manuel pratique pour les étudiants en droit fiscal ». Le livre occupe pendant 47 semaines la liste des meilleures ventes du New York Times et devient le roman le plus vendu de 1991. L’association des Mystery Writers of America le classe à la 42e place de sa liste des cent meilleurs livres policiers de tous les temps établie en 1995.

L’adaptation cinématographique par Sydney Pollack en 1993, avec Tom Cruise dans le rôle de Mitch McDeere et Gene Hackman dans celui d’Avery Tolar, connaît un succès considérable. Le film prend cependant quelques libertés avec le roman, notamment dans son dénouement. Là où le livre propose une conclusion spectaculaire mais peu vraisemblable, le film opte pour une résolution plus crédible qui préserve l’éthique professionnelle du héros. Une série télévisée voit également le jour en 2012, se déroulant dix ans après les événements du film, mais ne dépasse pas la première saison. En 2023, Grisham publie une suite intitulée « The Exchange » (« Le Réseau » en français), qui retrouve Mitch McDeere quinze ans après sa fuite de Memphis.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

5. L’affaire Pélican (1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En ce début des années 1990, l’assassinat de deux juges de la Cour suprême des États-Unis crée une onde de choc à Washington. Ces meurtres, survenus à quelques heures d’intervalle, restent une énigme totale pour les services de renseignement. À la Nouvelle-Orléans, Darby Shaw, une étudiante en droit de Tulane University, décide de mener sa propre enquête.

En quelques jours, elle rédige un rapport qui relie ces assassinats à un conflit entre écologistes et industriels du pétrole en Louisiane. Ce document, baptisé « le dossier Pélican », attire l’attention des plus hautes sphères du pouvoir. Traquée par des tueurs professionnels après la mort de son compagnon dans un attentat, Darby s’allie à Gray Grantham, reporter au Washington Post, pour démasquer les commanditaires.

Autour du livre

Troisième roman de John Grisham paru en 1992, « L’affaire Pélican » s’inscrit dans la lignée des thrillers juridiques qui ont fait sa renommée. Après « Le droit de tuer » et « La Firme », ce nouveau titre propulse définitivement Grisham au rang des auteurs de best-sellers aux États-Unis, aux côtés de Tom Clancy.

La particularité majeure de ce thriller réside dans le choix inédit d’une héroïne principale, Darby Shaw, qui tranche avec les protagonistes masculins habituels. Cette jeune étudiante en droit de l’université Tulane incarne une figure atypique : ni super-héroïne aux pouvoirs extraordinaires, ni agent secret aguerri, mais une citoyenne ordinaire dotée d’intelligence et de persévérance. Ce parti pris rare pour l’époque permet au lecteur de s’identifier plus facilement au personnage et renforce l’intensité dramatique des situations périlleuses qu’elle affronte.

L’environnement politique et juridique dépeint reflète les préoccupations de l’Amérique des années 1990. Les thématiques abordées – protection de l’environnement, influence de l’argent sur la politique, corruption au sommet de l’État – résonnent particulièrement avec l’actualité de l’époque. La description minutieuse des rouages du pouvoir, des relations entre la Maison Blanche, le FBI et la CIA, confère une crédibilité certaine à l’intrigue, malgré quelques invraisemblances relevées par certains critiques.

Kirkus Reviews salue un « thriller juridique saisissant » qui « appâte ses propres hameçons avec les attraits de ‘All the President’s Men' ». Entertainment Weekly note que « Grisham recycle les vieilles formules avec un rythme assuré et un panache considérable ». Publishers Weekly, tout en louant « une intrigue prenante menée tambour battant », regrette des « personnages stéréotypés ».

Le succès du roman conduit rapidement à une adaptation cinématographique. Réalisé par Alan J. Pakula dès 1993, le film met en vedette Julia Roberts dans le rôle de Darby Shaw et Denzel Washington dans celui de Gray Grantham. Si l’adaptation reste globalement fidèle à l’esprit du livre, certains passages ont été modifiés et des personnages secondaires écartés. Le long-métrage connaît néanmoins un important succès commercial, bien que la critique estime qu’il pèche par sa longueur.

Aux éditions POCKET ; 432 pages.

6. Le client (1993)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Memphis, 1993. Mark Sway, onze ans, et son petit frère Ricky s’isolent dans les bois pour fumer en cachette quand une Lincoln noire s’arrête près d’eux. Le conducteur, Jerome Clifford, avocat de la mafia, tente de mettre fin à ses jours. Avant de se suicider, il révèle à Mark un secret explosif : l’emplacement du corps d’un sénateur assassiné par son client.

Cette confession propulse Mark dans un cauchemar. Le FBI et le procureur Roy Foltrigg le harcèlent pour obtenir l’information tandis que la mafia le menace de mort s’il parle. Pour se protéger, le garçon engage Reggie Love, une avocate au passé trouble qui accepte de le défendre pour un dollar symbolique. Commence alors une course contre la montre où l’enfant devra faire preuve d’une maturité exceptionnelle pour protéger sa famille et survivre.

Autour du livre

Quatrième roman de John Grisham publié en 1993, « Le client » inaugure une nouvelle approche dans l’univers des thrillers juridiques en plaçant un enfant de onze ans au cœur d’une intrigue mafieuse. Le choix audacieux d’un protagoniste si jeune confronté à un monde d’adultes impitoyables constitue l’une des principales forces du texte. Mark Sway, gamin issu d’une famille monoparentale modeste vivant dans une caravane, incarne une figure complexe où se mêlent précocité et vulnérabilité. Cette dualité s’exprime notamment dans sa relation avec son avocate Reggie Love, tantôt mature quand il manie le système judiciaire avec une habileté surprenante, tantôt profondément enfantin lorsque la peur le submerge.

La construction du duo Mark Sway – Reggie Love est l’une des réussites majeures du livre. Leur relation transcende le simple rapport avocat-client pour développer une dimension presque familiale, chacun comblant les failles de l’autre. Reggie Love, quinquagénaire marquée par un divorce difficile et un passé d’alcoolisme, trouve en Mark une cause qui donne sens à sa nouvelle carrière d’avocate. Cette relation atypique entre un enfant des quartiers pauvres et une avocate en reconstruction personnelle insuffle une profonde humanité à ce thriller juridique.

Le roman se distingue également par son traitement du système judiciaire américain vu à travers le regard d’un enfant. Mark, nourri par les séries télévisées comme « L.A. Law », développe une compréhension instinctive des mécanismes légaux qu’il utilise pour sa survie. Cette approche permet à Grisham d’éclairer les arcanes juridiques sous un angle inédit, mêlant naïveté enfantine et manipulation consciente du système.

Publishers Weekly salue particulièrement la création de personnages singuliers et l’humanisme qui se dégage de la relation avocat-client. Le magazine note toutefois quelques invraisemblances dans le langage parfois trop mature du jeune protagoniste, tout en reconnaissant que ces imperfections n’entravent pas l’efficacité générale du récit. Kirkus Reviews met en avant le rythme soutenu et la tension maintenue tout au long du livre.

Le succès du roman a conduit à une adaptation cinématographique en 1994 sous la direction de Joel Schumacher, avec Susan Sarandon dans le rôle de Reggie Love, Tommy Lee Jones et le jeune Brad Renfro comme Mark Sway. La performance de Susan Sarandon lui a valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice et le BAFTA Award de la meilleure actrice. L’engouement suscité par le film a débouché sur une série télévisée, diffusée entre 1995 et 1996, avec JoBeth Williams et John Heard dans les rôles principaux, même si cette dernière n’a connu qu’une seule saison.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

7. Le couloir de la mort (1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mississippi, 1967. Un attentat terroriste du Ku Klux Klan pulvérise le cabinet d’un avocat juif défenseur des droits civiques et tue ses deux fils. Sam Cayhall, membre du KKK, est arrêté sur les lieux. Les tribunaux le libèrent deux fois avant qu’un troisième procès ne le condamne à mort en 1981. Dix ans plus tard, il croupit dans le quartier de haute sécurité de la prison de Parchman.

Un jeune avocat débarque un jour au parloir : Adam Hall, son petit-fils, qu’il n’a jamais rencontré. Le temps presse : l’exécution est prévue dans un mois. Entre recours juridiques et secrets familiaux, Adam tente l’impossible pour épargner la chambre à gaz à ce septuagénaire qu’il ne connaît pas mais dont le crime a dévasté sa propre famille : son père s’est suicidé, sa tante a sombré dans l’alcool.

Autour du livre

Publié en 1994, « Le couloir de la mort » est le cinquième roman de John Grisham, avec pour thème la peine capitale aux États-Unis. Le Mississippi des années 1960-1990 sert de toile de fond à cette narration qui met en lumière les mécanismes pernicieux de la transmission générationnelle de la haine raciale. À travers le personnage de Sam Cayhall, Grisham pose une question fondamentale : comment un enfant né dans un foyer où la haine des Noirs constitue un mode de vie peut-il devenir autre chose que le produit de son environnement ?

La narration joue sur la tension entre répulsion et compassion. Sam Cayhall n’est pas présenté comme une victime innocente – son passé criminel au sein du Ku Klux Klan est bien réel – mais son humanité émerge progressivement au fil des entretiens avec son petit-fils. Cette dualité complexifie le débat sur la peine capitale, dépassant la simple opposition entre le bien et le mal.

La dimension juridique du roman ne se cantonne pas à une simple description procédurale. Les recours successifs, les délais, et l’attente interminable dans le couloir de la mort constituent une critique acerbe du système pénitentiaire américain. La description méticuleuse des derniers jours d’un condamné, parsemée de détails sur les préparatifs de l’exécution, confronte le lecteur à la réalité crue de la peine capitale.

La critique salue unanimement la puissance émotionnelle du récit. Publishers Weekly souligne notamment que « le désespoir de la vie carcérale a rarement été évoqué de manière aussi prenante ».

« Le couloir de la mort » a connu une adaptation cinématographique en 1996 sous le titre « L’Héritage de la haine », réalisée par James Foley. Le film met en scène Gene Hackman dans le rôle de Sam Cayhall et Chris O’Donnell dans celui d’Adam Hall. Fait notable, Grisham avait cédé les droits d’adaptation avant même d’avoir achevé l’écriture du roman. Le rôle de Sam Cayhall avait initialement été envisagé pour Marlon Brando.

Aux éditions POCKET ; 576 pages.

8. Le maître du jeu (1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un tribunal du Mississippi, un procès oppose la veuve d’un fumeur mort d’un cancer aux plus grandes compagnies de tabac américaines. D’un côté, une équipe d’avocats brillants défend la plaignante. De l’autre, les cigarettiers ont engagé Rankin Fitch, un expert en manipulation de jurés prêt à tout pour gagner. Car l’enjeu dépasse ce seul procès : une défaite ouvrirait la voie à des milliers d’autres plaintes.

Alors que la partie semble jouée d’avance, un grain de sable enraye la machine judiciaire. Nicholas Easter, un juré énigmatique, commence à influencer ses pairs tandis que sa partenaire Marlee propose un marché à Fitch : le verdict est à vendre au plus offrant. S’engage alors une partie d’échecs sans merci où chantage, corruption et violence deviennent les armes d’une justice dévoyée.

Autour du livre

Publié en 1996, « Le maître du jeu » est le septième roman de John Grisham. Il s’inscrit dans la continuité des thrillers juridiques qui ont fait sa renommée, mais s’en démarque par son angle d’attaque original : plutôt que de suivre les avocats ou les juges, on pénètre cette fois dans l’intimité d’un jury populaire.

Le procès qui sert de toile de fond oppose une veuve dont le mari est mort d’un cancer du poumon aux géants de l’industrie du tabac. L’intrigue met en lumière les enjeux colossaux de cette bataille juridique : si les cigarettiers perdent ce procès, cela ouvrirait la voie à une avalanche de poursuites similaires. Cette perspective soulève des questions sur la responsabilité des industriels du tabac et leur stratégie marketing ciblant les jeunes consommateurs.

La force du livre réside dans sa capacité à décortiquer les rouages de la justice américaine, notamment à travers le processus de sélection des jurés. Les consultants juridiques, véritables stratèges de l’ombre, analysent chaque détail de la vie des potentiels jurés pour anticiper leurs réactions. Cette dimension du système judiciaire américain, peu connue du grand public, se révèle aussi complexe que troublante.

Nicholas Easter et Marlee incarnent un duo énigmatique qui bouleverse les plans bien huilés des manipulateurs professionnels. Leur présence insuffle une dimension de mystère et de suspense qui maintient la tension narrative jusqu’aux dernières pages. Leur motivation, révélée tardivement, donne une profondeur inattendue à leur entreprise de déstabilisation du système.

Le New York Times souligne que « le suspense monte comme une cendre de cigarette qui refuse de tomber » et loue un dénouement « plus imprévisible que tout ce que Grisham avait fait auparavant ». Le Chicago Tribune considère que le jeu du chat et de la souris entre Marlee, Easter et Fitch représente « probablement la meilleure narration de Grisham à ce jour ».

En 2003, le roman a été adapté au cinéma par Gary Fleder, avec John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman et Rachel Weisz dans les rôles principaux. Le film prend cependant une liberté majeure avec le matériau originale en remplaçant l’industrie du tabac par celle des armes à feu.

Aux éditions POCKET ; 544 pages.

9. La confession (2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1998, dans la petite ville texane de Slone, une cheerleader est enlevée, violée et tuée. Donté Drumm, un jeune Afro-Américain, se retrouve accusé du crime. Sous la pression de policiers racistes, il avoue un meurtre qu’il n’a pas commis. Son procès tourne à la mascarade et il est condamné à mort.

Neuf ans plus tard, à quatre jours de l’exécution, un pasteur du Kansas reçoit la visite de Travis Boyette. Ce criminel récidiviste, atteint d’une tumeur au cerveau, affirme être l’auteur du meurtre. Une course contre la montre s’engage alors. Le pasteur et l’avocat de Donté tentent de convaincre juges et politiques de suspendre l’exécution, pendant que Boyette propose de révéler l’emplacement du corps.

Autour du livre

Sorti en 2010, « La confession » prend racine dans un terreau familier pour l’auteur : celui des erreurs judiciaires et de la peine capitale au Texas, thématique qu’il avait déjà traitée dans « Le couloir de la mort ». La particularité de « La confession » réside dans son parti pris narratif radical : dès les premières pages, l’innocence du condamné et l’identité du véritable coupable sont révélées au lecteur.

Ce dispositif permet à Grisham de déplacer l’attention du « qui a commis le crime ? » vers une question plus fondamentale : comment la machine judiciaire texane peut-elle persister dans l’erreur même face à l’évidence ? Le livre met en scène un système rongé par le racisme, où les préjugés raciaux contaminent chaque étape de la procédure judiciaire, de l’arrestation jusqu’à l’exécution. La mécanique implacable de la justice texane se dévoile à travers ses rouages les plus sombres : aveux extorqués, faux témoignages, collusion entre procureurs et juges, manipulations médiatiques.

Les personnages incarnent les différentes facettes de cette tragédie moderne. D’un côté, Donté Drumm, jeune Afro-Américain dont la vie bascule à 17 ans sous le coup d’une accusation infondée. De l’autre, Travis Boyette, le véritable meurtrier, personnage complexe qui décide, alors qu’il se croit condamné par une tumeur au cerveau, de soulager sa conscience. Entre les deux, Keith Schroeder, pasteur luthérien du Kansas qui se trouve confronté à un dilemme moral lorsque le criminel vient se confesser à lui.

Le livre tire sa force de son ancrage dans la réalité des erreurs judiciaires américaines. Grisham s’inspire notamment du cas de Charles D. Hood et de l’affaire Michael Wayne Richard, incorporant dans sa fiction des éléments tirés de véritables affaires. Les dernières paroles de Donté font directement écho à celles de Cameron Todd Willingham, un condamné qui a toujours clamé son innocence jusqu’à son exécution. Cette proximité avec des cas réels confère au récit une dimension documentaire qui renforce son impact.

Chris Erskine du Los Angeles Times salue la capacité de Grisham à maîtriser le rythme de son récit. Maureen Corrigan du Washington Post qualifie le livre de « superbe travail de critique sociale », tout en prévenant les lecteurs de ne pas s’attendre à une lecture de détente. David Nickol, pour le Religious Left Law, critique en revanche le caractère trop manichéen du récit, estimant que l’évidence flagrante de l’innocence de Donté affaiblit le propos sur la peine capitale. Barry Forshaw de The Independent note que « La confession » marque un virage plus personnel dans la trajectoire de Grisham, reflet de son engagement croissant contre les condamnations injustifiées.

Aux éditions POCKET ; 608 pages.

10. Les oubliés (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville de Floride, au début des années 2000, l’avocat et pasteur Cullen Post consacre sa vie à défendre les innocents condamnés à tort. Il travaille pour les Anges Gardiens, une modeste fondation qui s’efforce de réparer les erreurs judiciaires aux États-Unis.

Parmi ses dossiers figure celui de Quincy Miller, un homme noir emprisonné depuis vingt-deux ans pour le meurtre d’un avocat blanc. L’affaire repose sur des témoignages douteux et des preuves qui ont mystérieusement disparu. Cullen Post sillonne le pays, interroge les témoins et démêle patiemment les fils d’un complot criminel. Mais certaines personnes puissantes préfèrent que la vérité reste enfouie – elles ont déjà tué un avocat, elles n’hésiteront pas à en éliminer un second.

Autour du livre

Publié en 2019, « Les oubliés » s’inspire directement du travail remarquable de Centurion Ministries, une organisation fondée en 1980 par Jim McCloskey alors qu’il était encore étudiant en théologie. Cette fondation, qui a déjà permis de libérer soixante-trois personnes injustement emprisonnées, sert de modèle à l’association fictive des Anges Gardiens mise en scène dans le livre. Il s’appuie aussi sur l’histoire vraie d’un détenu condamné pour le meurtre de sa femme alors qu’il se trouvait dans un hôtel à deux cents kilomètres de la scène du crime. Membre du conseil d’administration de l’Innocence Project, Grisham met son talent de conteur au service d’une cause qui lui tient à cœur.

Le romancier y met en lumière les dysfonctionnements systémiques de la justice pénale américaine : experts peu qualifiés mais adoubés par les tribunaux, témoignages achetés contre des remises de peine, preuves falsifiées ou escamotées, et surtout le racisme institutionnel qui gangrène l’appareil judiciaire. À travers le personnage de Quincy Miller, Grisham dépeint le sort tragique des nombreux Afro-Américains qui languissent dans les prisons du Sud profond, victimes d’un système où la couleur de peau pèse plus lourd que les preuves dans la balance de la justice.

Le protagoniste Cullen Post, à la fois avocat et pasteur, puise sa force dans cette double vocation. Son col de pasteur lui ouvre des portes normalement fermées aux avocats, tandis que sa formation juridique lui permet de naviguer dans les méandres procéduriers. À travers ce personnage composite, Grisham interroge la notion même de vocation et de rédemption, tant pour les innocents emprisonnés que pour ceux qui consacrent leur vie à les défendre.

La structure narrative alterne entre plusieurs affaires en cours, créant un effet de miroir qui renforce la dimension systémique des injustices décrites. Cette construction permet également d’illustrer la diversité des cas traités par les Anges Gardiens, des erreurs judiciaires « simples » jusqu’aux conspirations impliquant des réseaux criminels organisés.

Kirkus Reviews souligne la capacité du roman à traiter des questions sensibles du système judiciaire américain tout en maintenant le suspense. Book Reporter met en avant la connaissance qu’a l’auteur du processus d’exonération, fruit de son expérience d’avocat. Jeff Ayers, dans The Philadelphia Inquirer, relève particulièrement l’habileté avec laquelle il met en scène les obstacles auxquels se heurtent les avocats de la défense.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.