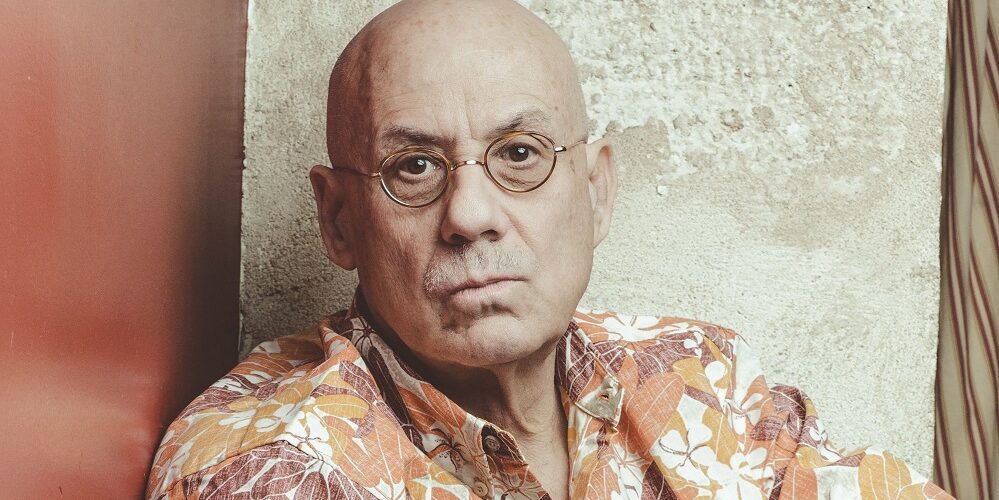

James Ellroy, de son vrai nom Lee Earle Ellroy, nait le 4 mars 1948 à Los Angeles. Son enfance est marquée par un événement tragique : l’assassinat de sa mère Geneva Hilliker en 1958, alors qu’il n’a que dix ans. Ce crime, jamais élucidé, influencera profondément son œuvre.

Après une jeunesse tumultueuse marquée par la délinquance, l’alcool et la drogue, il connaît un tournant en 1975 suite à des problèmes de santé qui le poussent à se reprendre en main. Il commence alors à écrire et publie son premier roman, « Brown’s Requiem », en 1981.

La consécration arrive avec « Le Dahlia Noir » (1987), premier volet de son célèbre « Quatuor de Los Angeles », suivi par « Le Grand Nulle Part », « L.A. Confidential » et « White Jazz ». Ces romans, qui dépeignent la face sombre de Los Angeles des années 1940-1950, établissent sa réputation d’auteur majeur du roman noir.

Son style se caractérise par une écriture crue et directe, souvent télégraphique, qui dépeint sans concession la violence et la corruption de la société américaine. Outre ses romans, Ellroy a écrit des scénarios pour le cinéma et plusieurs de ses œuvres ont été adaptées à l’écran, notamment « L.A. Confidential » en 1997.

Se décrivant comme « conservateur » et « réactionnaire », Ellroy vit aujourd’hui de nouveau à Los Angeles après avoir longtemps fui sa ville natale. Il continue d’écrire et a notamment entamé une nouvelle tétralogie de Los Angeles avec « Perfidia » (2014) et « La Tempête qui vient » (2019).

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le Dahlia noir (L.A. Quartet #1, 1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, 1947. Deux anciens boxeurs devenus policiers, Dwight « Bucky » Bleichert et Lee Blanchard, mènent l’enquête sur le meurtre d’Elizabeth Short, une jeune femme de 22 ans dont le corps mutilé a été retrouvé sur un terrain vague. Le cadavre, sectionné en deux au niveau de la taille et vidé de son sang, porte les traces de tortures effroyables. La presse la surnomme le « Dahlia noir » en référence à sa garde-robe sombre.

L’investigation se transforme en obsession pour les deux enquêteurs, particulièrement pour Bleichert qui décortique la vie de la victime et s’enfonce dans les bas-fonds d’une ville gangrenée par la corruption. Entre les bordels clandestins et les studios d’Hollywood, il retrace le parcours d’une jeune femme venue comme tant d’autres conquérir Los Angeles, mais qui n’y a trouvé que déchéance et mort violente. Cette enquête va bouleverser leurs vies et révéler les failles de leur amitié.

Autour du livre

Publié en 1987, « Le Dahlia noir » de James Ellroy puise sa source dans un fait divers authentique qui a secoué Los Angeles en 1947 : l’assassinat d’Elizabeth Short, surnommée par la presse « Le Dahlia noir ». Cette affaire criminelle, jamais élucidée à ce jour, résonne particulièrement avec le propre parcours d’Ellroy, dont la mère fut également assassinée en 1958, alors qu’il n’avait que dix ans. Dans une postface écrite en 2006, l’auteur confie d’ailleurs qu’Elizabeth Short est devenue pour lui une figure de substitution de sa mère disparue.

L’intrigue se déroule dans le Los Angeles d’après-guerre, une ville gangrenée par la corruption où la frontière entre forces de l’ordre et pègre s’avère souvent poreuse. Les policiers y apparaissent brutaux, racistes, misogynes – un portrait sans concession d’une époque où les préjugés font loi. Ellroy trace également un sillon dans les bas-fonds hollywoodiens, dévoilant l’envers du rêve américain à travers le destin brisé d’Elizabeth Short, venue comme tant d’autres tenter sa chance dans le cinéma.

La narration à la première personne, portée par l’inspecteur Bucky Bleichert, nous immerge dans une enquête qui vire à l’obsession maladive. Le meurtre du Dahlia noir devient le point focal autour duquel gravitent tous les protagonistes, chacun projetant ses propres démons sur la victime. Cette fixation morbide consume peu à peu les enquêteurs, au point de mettre en péril leur santé mentale et leurs relations personnelles.

Le roman a donné lieu à plusieurs adaptations, notamment cinématographique en 2006 par Brian De Palma, et en bande dessinée en 2013 par Matz, Miles Hyman et David Fincher. Premier volet du « Quatuor de Los Angeles », « Le Dahlia noir » marque un virage dans la carrière d’Ellroy, lui permettant d’accéder à une reconnaissance critique comme écrivain de littérature à part entière, dépassant le simple cadre du roman policier.

Stephen King considère James Ellroy comme « le meilleur romancier vivant dont la littérature est féroce, courageuse, divertissante, scatologique, belle, alambiquée, paranoïaque. » Un jugement qui trouve particulièrement écho dans « Le Dahlia noir », où l’auteur transcende les codes du genre noir pour livrer une œuvre cathartique sur l’obsession et la perte.

Aux éditions RIVAGES ; 560 pages.

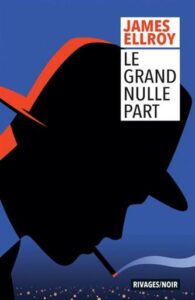

2. Le Grand Nulle Part (L.A. Quartet #2, 1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, nuit du nouvel an 1950. Le cadavre mutilé d’un homosexuel est découvert dans un champ. Danny Upshaw, jeune inspecteur adjoint du bureau du shérif, prend l’enquête en main. D’autres meurtres similaires suivent, tous marqués par une violence sexuelle extrême et des morsures énigmatiques.

En parallèle, le lieutenant Mal Considine et l’ex-flic Buzz Meeks se retrouvent impliqués dans une mission politique : traquer l’influence communiste à Hollywood. Le procureur Ellis Loew veut démanteler un syndicat de machinistes qu’il accuse d’être un repaire de « Rouges ». Cette chasse aux sorcières masque en réalité une lutte de pouvoir entre les studios, la mafia et les autorités. Les destins de ces trois hommes vont s’entremêler dans une spirale de violence.

Autour du livre

Deuxième volet du Quatuor de Los Angeles, « Le Grand Nulle Part » de James Ellroy se déroule dans le Los Angeles de 1950, en pleine période du maccarthysme. La narration s’articule autour de trois protagonistes dont les destins s’entrecroisent : Danny Upshaw, jeune policier tourmenté par son homosexualité refoulée, Mal Considine, lieutenant ambitieux marqué par la guerre, et Buzz Meeks, ex-flic corrompu devenu homme de main pour Howard Hughes. Cette structure à trois voix, qui deviendra la marque de fabrique d’Ellroy, permet de déployer une intrigue où se mêlent enquête sur des meurtres homophobes, lutte anti-communiste et corruption généralisée.

Le contexte historique s’inscrit dans la droite ligne des événements qui ont secoué Los Angeles quelques années plus tôt, notamment l’affaire Sleepy Lagoon et les émeutes des Zoot Suits. Ellroy mélange habilement personnages de fiction et figures historiques comme Mickey Cohen ou Howard Hughes. L’atmosphère suffocante du Los Angeles des années 50 imprègne chaque page : clubs de jazz glauques, studios de cinéma gangrenés par la corruption, rues malfamées où rôdent gangsters et flics véreux. La ville devient un personnage à part entière, un « grand nulle part » où convergent toutes les ambitions et les vices.

La réception critique s’avère particulièrement élogieuse. Le Detroit News compare le roman à « une toile stupéfiante de Los Angeles d’après-guerre comme un trou noir ». Le roman reçoit le Prix Mystère en 1990, confirmant sa place dans le panthéon du noir américain. Il influencera notamment la deuxième saison de la série « True Detective », qui reprend plusieurs éléments de son intrigue.

Les thématiques abordées – homophobie institutionnalisée, paranoïa anti-communiste, corruption systémique – résonnent avec force dans l’Amérique contemporaine. La violence crue du propos et le langage sans concession ont pu choquer certains lecteurs, mais participent à la représentation sans fard d’une époque trouble de l’histoire américaine.

« Le Grand Nulle Part » marque une étape majeure dans l’évolution d’Ellroy. Moins personnel que « Le Dahlia noir » qui le précède, il établit néanmoins les codes narratifs et thématiques qui feront sa signature : entrelacement d’histoires multiples, personnages moralement ambigus, vision désenchantée de l’Amérique d’après-guerre.

Aux éditions RIVAGES ; 720 pages.

3. L.A. Confidential (L.A. Quartet #3, 1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, années 1950. Une nuit de Noël, des policiers ivres tabassent sauvagement des prisonniers mexicains dans leurs cellules. Edmund Exley, un jeune flic ambitieux, dénonce ses collègues. Cette trahison lui vaut une promotion et la haine tenace de deux hommes : Bud White, un policier brutal hanté par le meurtre de sa mère, et Jack Vincennes, un flic médiatique qui monnaye ses informations à la presse à scandales.

Leurs chemins se croisent lorsque six individus sont massacrés dans un café : « Le Hibou de Nuit ». L’enquête révèle un vaste réseau criminel mêlant prostitution, pornographie et trafic d’héroïne. Entre 1951 et 1958, les trois policiers que tout oppose devront collaborer pour démêler une toile d’araignée sanglante qui s’étend jusqu’aux plus hautes sphères de la ville.

Autour du livre

Troisième volet du Quatuor de Los Angeles, « L.A. Confidential » s’impose comme l’opus le plus ambitieux de James Ellroy. La genèse du livre mérite d’être soulignée : le manuscrit initial dépassait les 800 pages avant qu’un éditeur n’exige une réduction pour des raisons de coûts de publication. Plutôt que de supprimer des scènes, Ellroy choisit de retravailler chaque page pour en extraire tous les mots superflus, donnant naissance à une prose sèche et percutante qui deviendra sa signature.

Dans ce Los Angeles des années 1950, la frontière entre le bien et le mal s’efface derrière un brouillard de corruption systémique. Les trois protagonistes – Ed Exley, Bud White et Jack Vincennes – incarnent différentes nuances de gris moral. Leurs trajectoires s’entrecroisent à partir d’un événement déclencheur, le « Noël Sanglant », une bavure policière qui marque profondément leurs destins.

Les thèmes abordés dressent un portrait sans concession de la société américaine d’après-guerre : racisme institutionnel, collusion entre forces de l’ordre et crime organisé, pornographie, trafic de drogue. La ville de Los Angeles devient elle-même un personnage à part entière, avec ses quartiers mal famés et l’ombre d’Hollywood qui plane sur toute l’intrigue.

L’une des forces du livre réside dans sa structure narrative qui alterne entre les points de vue des trois protagonistes, entrecoupés d’articles de presse et de rapports de police fictifs. Cette mécanique sophistiquée permet à Ellroy de broder une toile où corruption individuelle et institutionnelle s’entremêlent inexorablement.

« L.A. Confidential » reçoit en 1992 le Prix allemand du roman policier, avant d’être adapté au cinéma en 1997 par Curtis Hanson. Le film, avec Russell Crowe, Kevin Spacey et Kim Basinger (Oscar du meilleur second rôle), condense habilement l’intrigue tout en préservant l’atmosphère du roman. Deux projets de séries télévisées tentent de voir le jour en 2003 puis 2018, mais ne dépassent pas le stade du pilote.

La réception critique souligne la densité de l’intrigue et sa noirceur implacable. Le Chicago Tribune salue notamment la capacité d’Ellroy à « manier l’intrigue comme un couperet tout en la ciselant comme un scalpel ». Le livre s’impose rapidement comme une référence du roman noir contemporain, marquant durablement le genre par sa vision désenchantée de l’Amérique des années 1950.

Aux éditions RIVAGES ; 752 pages.

4. White Jazz (L.A. Quartet #4, 1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, 1958. Dave Klein cumule les fonctions d’avocat véreux et de lieutenant au LAPD. Entre un tueur de clochards, le cambriolage d’une boutique de fourrures de luxe et une affaire louche chez J.C. Kafesjian, un trafiquant protégé par la brigade des stups, Dave Klein se retrouve au cœur d’une guerre sourde qui le dépasse.

Dans l’ombre, deux figures du LAPD – Ed Exley et Dudley Smith – règlent leurs comptes tandis que la ville s’apprête à élire son nouveau conseil municipal. Dave Klein, lui-même compromis avec le gangster Mickey Cohen et le milliardaire Howard Hughes, s’enfonce dans une spirale infernale. Les cadavres s’accumulent, les trahisons se multiplient. Le lieutenant devra choisir son camp alors que la machine politique broie tout sur son passage.

Autour du livre

Dernier volet du « L.A. Quartet », « White Jazz » (1992) frappe par son style d’écriture radicale. Le texte, presque télégraphique, suit le flux de conscience du lieutenant Dave Klein, policier corrompu du LAPD qui se retrouve pris dans un tourbillon de violence, de trahison et de perversion. La genèse de cette écriture syncopée s’explique par une demande éditoriale : Ellroy devait réduire son manuscrit de plusieurs centaines de pages. Il décide alors de supprimer systématiquement les mots superflus, créant ainsi une prose saccadée qui épouse parfaitement l’état mental de son narrateur paranoïaque. Cette contrainte formelle devient une force narrative, transformant le récit en une partition de jazz noir où chaque mot compte.

L’intrigue se déroule en 1958 dans un Los Angeles gangréné par la corruption. Le choix du narrateur unique, Dave Klein, tranche avec la structure à trois voix des précédents opus. Avocat devenu flic, Klein accumule les casquettes peu reluisantes : tueur à gages, propriétaire de taudis, maître-chanteur. Son attraction incestueuse pour sa sœur Meg ajoute une dimension trouble supplémentaire au personnage.

La critique salue majoritairement cette conclusion du Quatuor, malgré des réserves sur l’accessibilité du texte. Le San Francisco Examiner déclare même que « White Jazz » fait paraître les autres romans policiers naïfs en comparaison. L’œuvre inspire plusieurs projets d’adaptation cinématographique, notamment avec George Clooney pressenti pour incarner Klein, mais aucun ne se concrétise. En 2009, Ellroy déclare que toutes les adaptations de ses livres sont « mortes ».

La dimension expérimentale du texte, son rythme effréné et son protagoniste moralement ambigu en font un point d’orgue audacieux au Quatuor de Los Angeles. La violence faite au langage reflète celle des personnages, dans une ville où la frontière entre policiers et criminels s’efface totalement. Certains critiques comparent même « White Jazz » à « Ulysse » de James Joyce pour son innovation stylistique dans le genre noir.

Aux éditions RIVAGES ; 592 pages.

5. American Tabloïd (Underworld USA #1, 1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Premier volet de la trilogie « Underworld USA », « American Tabloïd » démarre le 22 novembre 1958 et s’achève cinq ans plus tard, jour pour jour, avec l’assassinat de JFK à Dallas. L’histoire suit trois hommes aux destins entremêlés : Pete Bondurant, un colosse québécois, ancien policier, qui exécute les basses œuvres d’Howard Hughes tout en montant des opérations d’extorsion ; Kemper Boyd, un agent du FBI infiltré auprès des Kennedy ; et Ward Littell, un autre agent fédéral, plus idéaliste, qui voue une haine obsessionnelle au crime organisé.

Dans l’Amérique de la fin des années 1950, ces trois anti-héros naviguent entre la mafia, le FBI de J. Edgar Hoover, la CIA et le clan Kennedy. Chacun joue sur plusieurs tableaux, trahit ses allégeances et poursuit ses propres intérêts. Du financement occulte de la campagne présidentielle de JFK aux préparatifs ratés de l’invasion de Cuba, en passant par la guerre que mène Bobby Kennedy contre Jimmy Hoffa et son puissant syndicat des camionneurs, leurs chemins se croisent au cœur des plus sombres machinations du pouvoir américain.

Autour du livre

Sorti en 1995, « American Tabloïd » est le premier volet de la trilogie « Underworld USA » dans laquelle James Ellroy pulvérise les mythes entourant l’assassinat de John F. Kennedy. L’origine du projet remonte à la lecture de « Libra » de Don DeLillo, qui impressionne tellement Ellroy qu’il pense d’abord renoncer à écrire sur le meurtre de JFK. Mais il trouve finalement une approche différente : au lieu de se centrer sur Lee Harvey Oswald comme DeLillo, il choisit de dépeindre la constellation d’acteurs et d’intérêts qui ont rendu possible cet assassinat.

La narration se déploie sur exactement cinq ans, du 22 novembre 1958 au 22 novembre 1963, à travers cent chapitres millimétrés. Cette structure mathématique contraste avec le chaos moral qui règne au fil des pages. Ellroy y mêle personnages réels (les frères Kennedy, J. Edgar Hoover, Howard Hughes, Jimmy Hoffa) et figures fictives, brouillant la frontière entre histoire et fiction.

L’écriture télégraphique, dépouillée de tout artifice, frappe par sa brutalité. Les phrases courtes claquent comme des coups de feu dans un tourbillon de violence et de corruption. Cette économie stylistique permet à Ellroy de condenser une matière romanesque titanesque en moins de 800 pages. Les personnages, tous plus ou moins compromis moralement, évoluent dans un labyrinthe d’alliances mouvantes et de trahisons. Le FBI, la CIA, la mafia, les militants anti-castristes : tous ces groupes s’entremêlent dans une danse macabre qui culmine avec l’assassinat de Dallas.

Des projets d’adaptation ont émergé au fil des années. En 2002, Bruce Willis acquiert les droits pour une mini-série qui ne verra jamais le jour. En 2008, Tom Hanks et HBO envisagent également une adaptation télévisée, avec le scénariste Kirk Ellis aux commandes. Mais ce projet reste lui aussi lettre morte.

En 2019, la BBC a inclus « American Tabloïd » dans sa liste des 100 romans les plus influents de tous les temps, tandis qu’il a été élu meilleur livre de l’année 1995 par le magazine Time.

Aux éditions RIVAGES ; 784 pages.

6. American Death Trip (Underworld USA #2, 2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En novembre 1963, Wayne Tedrow, jeune flic de Las Vegas, arrive à Dallas avec une mission secrète et 6000 dollars en poche. Il ignore qu’il va se retrouver au cœur du complot visant à dissimuler la vérité sur la mort de JFK. Son destin va croiser celui de Pete Bondurant, exécuteur des basses œuvres pour Howard Hughes, et de Ward Littell, avocat corrompu lié à la pègre.

Cette fresque noire suit les trois hommes pendant cinq ans, de 1963 à 1968, à travers une Amérique en pleine ébullition. Entre les luttes raciales du Sud profond, la violence du Ku Klux Klan, l’empire du jeu de Las Vegas et le trafic d’héroïne au Vietnam, leurs parcours s’entremêlent avec ceux des figures marquantes de l’époque : Bobby Kennedy, Martin Luther King, J. Edgar Hoover et les parrains de la Mafia.

Autour du livre

Deuxième volet de la trilogie « Underworld USA », « American Death Trip » s’inscrit dans la continuité directe d’ « American Tabloïd », reprenant l’action quelques minutes après l’assassinat de JFK à Dallas. Cette fresque monumentale de près de 1000 pages dépeint les États-Unis des années 1960 à travers le prisme d’une noirceur sans concession.

James Ellroy y développe une écriture minimaliste poussée à l’extrême, faite de phrases courtes et percutantes qui martèlent le récit comme autant de coups de poing. Ce style télégraphique, délibérément « laid et brutal » selon ses propres mots, reflète la violence d’une époque marquée par la montée des tensions raciales et la guerre du Vietnam.

Le romancier y entremêle personnages fictifs et figures historiques, de J. Edgar Hoover à Howard Hughes en passant par Martin Luther King. La corruption généralisée, les complots en cascade et la violence endémique brodent une toile de fond où s’enchevêtrent la CIA, le FBI, la mafia et le Ku Klux Klan. Les protagonistes évoluent dans un univers moral totalement gangrené, où l’argent et le pouvoir justifient les pires atrocités.

La dimension politique occupe une place centrale à travers l’évocation des assassinats qui ont jalonné la décennie : JFK, MLK et RFK. Ellroy propose sa propre lecture de ces événements historiques, suggérant des connexions troublantes entre ces meurtres qui ont ébranlé l’Amérique. Las Vegas et le Vietnam constituent également des théâtres d’opération majeurs où se déploient trafics et manipulations en tous genres.

Cette plongée vertigineuse dans les bas-fonds de l’histoire américaine divise la critique. Certains saluent l’ambition et la puissance du projet, d’autres jugent le style trop systématique sur la longueur. Ellroy lui-même reconnaît avoir peut-être poussé trop loin l’épure stylistique. Des projets d’adaptation en série TV par HBO et Tom Hanks n’ont finalement pas abouti.

Plus qu’un simple roman noir historique, « American Death Trip » déploie une vision cauchemardesque de l’Amérique des sixties, où la paranoïa le dispute au cynisme le plus absolu. À travers cette fresque hallucinée, Ellroy poursuit sa démythification radicale du rêve américain.

Aux éditions RIVAGES ; 960 pages.

7. Underworld USA (Underworld USA #3, 2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

24 février 1964. Un braquage sanglant secoue Los Angeles. Quatre convoyeurs et trois braqueurs gisent sur le bitume. Le quatrième assaillant s’enfuit avec seize sacs de billets et quatorze mallettes remplies d’émeraudes. Cette attaque brutale sert de point de départ à « Underworld USA », dernier tome de la trilogie éponyme, qui se déroule principalement entre 1968 et 1972.

L’histoire suit trois hommes dont les destins s’entremêlent : Dwight Holly, l’homme de main de J. Edgar Hoover au FBI, Wayne Tedrow, un ex-policier reconverti dans le trafic d’héroïne, et Don Crutchfield, un jeune détective obsédé par les femmes. Tous trois se retrouvent mêlés aux grands événements qui secouent l’Amérique : les assassinats de Martin Luther King et Robert Kennedy, les émeutes raciales à Los Angeles, les manœuvres de la mafia pour implanter des casinos aux Caraïbes, et le déclin progressif du tout-puissant directeur du FBI.

Autour du livre

Dernier volet de la trilogie éponyme, « Underworld USA » clôt avec maestria une fresque monumentale couvrant les années troubles de l’Amérique des années 1960-70. James Ellroy y poursuit son travail de réécriture de l’histoire contemporaine des États-Unis, depuis l’assassinat des frères Kennedy jusqu’à la mort de J. Edgar Hoover.

La narration s’articule autour de trois personnages principaux dont les chapitres alternent selon un rythme régulier : Wayne Tedrow Jr, Dwight Holly et Don Crutchfield. Ce dernier, inspiré d’un véritable détective privé de Los Angeles, emprunte également certains traits autobiographiques à Ellroy, notamment son passé de voyeur et ses tendances obsessionnelles.

Les thématiques de prédilection d’Ellroy – corruption, violence, racisme, pouvoir – se teintent ici d’une dimension plus intime. Les protagonistes, initialement ancrés dans une vision ultraconservatrice, connaissent une transformation politique et morale qui les mène vers la gauche. Cette évolution inattendue constitue l’un des aspects les plus saisissants du roman. La figure emblématique de Joan Klein, surnommée la « Déesse rouge », catalyse ces métamorphoses et incarne une forme de rédemption possible. Son histoire d’amour avec le personnage de Crutchfield insuffle une dimension sentimentale inédite dans la bibliographie d’Ellroy.

Le style caractéristique du romancier – phrases courtes, saccadées, proches du télégraphe – s’assouplit légèrement par rapport au précédent opus « American Death Trip », privilégiant une narration plus fluide sans perdre son intensité. L’influence du jazz imprègne la prose, créant un rythme syncopé proche de l’improvisation contrôlée.

HBO a acquis les droits d’adaptation des deux premiers tomes de la trilogie et envisage d’optionner le troisième. En 2016, The Mark Gordon Company annonce également un projet d’adaptation cinématographique avec un scénario de Mark Fergus et Hawk Ostby.

La critique salue majoritairement cette conclusion épique, même si certains regrettent l’absence d’événement historique majeur comparable aux assassinats politiques des tomes précédents. Le roman marque néanmoins l’aboutissement d’une œuvre monumentale qui redéfinit les codes du polar historique en leur insufflant une ambition littéraire hors norme.

Aux éditions RIVAGES ; 928 pages.

8. Lune sanglante (Lloyd Hopkins #1, 1984)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, début des années 1980. Le sergent Lloyd Hopkins, flic brillant au mariage bancal, enquête sur une série de suicides suspects. Son instinct lui souffle que ces morts violentes dissimulent l’œuvre méthodique d’un tueur en série. Seul contre sa hiérarchie qui refuse de le croire, il remonte la piste d’une vingtaine de meurtres étalés sur deux décennies.

En parallèle se dessine le portrait du tueur : Theodore Verplank. Adolescent sensible brutalement violé par deux camarades de classe en 1964, il s’est reconstruit comme photographe respectable. Mais la nuit venue, il traque des femmes, les assassine selon un rituel immuable, et envoie des cadeaux macabres à son amour de jeunesse, Kathleen, devenue libraire féministe.

Autour du livre

Publié en 1984 aux États-Unis, « Lune sanglante » constitue le premier volet de la trilogie Lloyd Hopkins, qui comprend également « À cause de la nuit » et « La Colline aux suicidés ». Dans son introduction à la trilogie, Ellroy confie avoir conçu l’intrigue en 1980, à une époque où le terme « serial killer » n’existait pas encore et avant la publication du roman fondateur « Dragon Rouge » de Thomas Harris.

Ce récit haletant se déroule dans un Los Angeles des années 1980 gangrené par la corruption, les drogues et la violence. La ville apparaît comme un personnage à part entière, un enfer urbain peuplé de flics véreux, de sadiques et de pervers. L’atmosphère pesante transpire à chaque page à travers la description minutieuse des bas-fonds de la cité des anges.

Le personnage de Lloyd Hopkins incarne cette dualité entre bien et mal qui traverse tout le roman. Flic brillant aux méthodes peu orthodoxes, il accumule les conquêtes féminines malgré son amour pour sa femme Janice. Pour protéger ses trois filles, il leur raconte des histoires macabres tirées de ses enquêtes plutôt que des contes de fées. Cette volonté de les « armer contre les pourris qui hantent la ville » révèle sa vision désabusée d’un monde sans innocence.

Ellroy innove en alternant les points de vue entre le tueur et l’enquêteur, créant un effet de miroir entre ces deux personnages tourmentés. Cette structure narrative, qui deviendra plus tard un classique du genre, permet de sonder leurs motivations profondes et leurs traumatismes respectifs. Le tueur et le flic apparaissent comme les deux faces d’une même pièce, liés par leur obsession commune pour la pureté et l’innocence.

Adapté au cinéma en 1988 sous le titre « Cop » avec James Woods dans le rôle de Lloyd Hopkins, le film conserve la noirceur du roman original. D’après Michel Lebrun du Matin, des « écrivains comme ça, dans le roman noir, on en découvre un tous les dix ans. » Bernard Audusse du Monde évoque quant à lui un « opéra noir, peuplé de fantômes, où le sexe et la mort rôdent sans cesse. » Jean-Patrick Manchette dans Libération, salue « un des plus remarquables romans noirs de la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance d’arrêt. »

Aux éditions RIVAGES ; 368 pages.

9. À cause de la nuit (Lloyd Hopkins #2, 1984)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, années 1980. Le sergent Lloyd Hopkins du LAPD enquête sur un triple meurtre dans une épicerie fine. Sa hiérarchie lui confie parallèlement une mission plus discrète : retrouver Jacob Herzog, un policier qui a mystérieusement disparu. Les deux affaires convergent rapidement vers un psychiatre manipulateur, le docteur John Havilland, surnommé « le Voyageur de la nuit ».

Havilland, marqué par un passé traumatique, utilise ses talents de thérapeute pour transformer ses patients en instruments de mort. Il manipule les plus fragiles, les pousse au meurtre et tire les ficelles dans l’ombre. Hopkins doit affronter cet adversaire redoutable qui a fait de lui sa cible. Entre-temps, le policier s’éprend de Linda, une call-girl de luxe qui consulte Havilland – un choix qui pourrait lui coûter cher.

Autour du livre

Ce deuxième volet de la trilogie Lloyd Hopkins témoigne d’une progression notable par rapport à « Lune sanglante », tout en restant en deçà des sommets que l’auteur atteindra avec sa tétralogie de Los Angeles. Sa genèse révèle l’influence de Thomas Harris : Ellroy reconnaît avoir lu « Dragon Rouge » avant d’écrire ce roman, cherchant à dépasser ce qu’il considérait comme les faiblesses de son précédent thriller psychologique. Cette inspiration se manifeste dans la construction du personnage du Dr. Havilland, psychiatre manipulateur dont la noirceur et la complexité psychologique dépassent le simple antagoniste de polar.

Le Los Angeles des années 1980 sert de toile de fond à l’intrigue, même si plusieurs critiques soulignent que l’atmosphère évoque davantage les années 1960. Cette temporalité trouble participe à l’identité singulière du roman, qui oscille entre le polar noir traditionnel et une modernité naissante dans le traitement de la violence et de la psychologie des personnages.

La structure narrative alterne les points de vue entre l’enquêteur et le criminel, procédé qu’Ellroy maîtrise désormais avec plus d’assurance. Cette technique permet d’approfondir la psychologie des protagonistes tout en maintenant une tension constante. Le personnage de Lloyd Hopkins gagne en profondeur, ses méthodes peu orthodoxes et son obsession pour la justice préfigurant les futurs inspecteurs tourmentés des années 1990 comme Harry Bosch de Michael Connelly.

Les thèmes récurrents d’Ellroy – la manipulation mentale, les traumatismes de l’enfance, la pornographie, la quête de rédemption – trouvent dans ce roman un terrain d’expression plus mature. Le personnage de Marty Bergen, ex-policier déchu qui meurt en héros méconnu, illustre la complexité morale chère à l’auteur et contredit l’image d’un Ellroy simpliste dans son traitement du bien et du mal.

Si certains critiques déplorent un usage excessif du jargon psychiatrique et des passages psychologiques parfois confus, la majorité s’accorde sur l’efficacité de la narration, en particulier dans les cent dernières pages où tous les fils de l’intrigue convergent avec maestria. Cette maîtrise du rythme et de la tension annonce déjà les grandes œuvres à venir. Plus qu’une simple suite, « À cause de la nuit » est un laboratoire d’écriture où Ellroy affine ses techniques narratives et thématiques avant de s’attaquer à des projets plus ambitieux comme « Le Dahlia noir » ou « L.A. Confidential ».

Aux éditions RIVAGES ; 400 pages.

10. La Colline aux suicidés (Lloyd Hopkins #3, 1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, début des années 1980. Le sergent Lloyd Hopkins affronte sa hiérarchie qui souhaite le mettre à la retraite anticipée. Ses méthodes brutales, son instabilité psychologique et un faux témoignage dans une affaire précédente lui valent d’être soumis à une évaluation psychiatrique. Sa vie personnelle n’est guère plus reluisante : sa femme et ses filles sont parties vivre à San Francisco.

Un trio de criminels bouleverse le quotidien de la ville. À leur tête, Duane Rice, fraîchement libéré de prison, s’entoure des frères Garcia pour une série de braquages meurtriers. Sa motivation : retrouver Vandy, son ex petite amie, manipulée par un producteur de musique aux activités douteuses. Les hold-up s’enchaînent, de plus en plus violents. Hopkins se lance sur leurs traces pour une dernière enquête.

Autour du livre

« La Colline aux suicidés » clôt la trilogie Lloyd Hopkins d’Ellroy, initialement conçue comme une série de cinq romans avant que l’auteur n’abandonne le projet en cours de route. L’intrigue se démarque des deux premiers tomes en s’éloignant du schéma habituel du tueur psychopathe pour mettre en scène un trio de braqueurs de banques. Cette rupture avec les codes précédents permet à Ellroy d’expérimenter une narration plus réaliste et ancrée dans le quotidien criminel de Los Angeles.

Le roman se distingue par sa construction en contrepoint, alternant les perspectives entre Lloyd Hopkins et les criminels, technique narrative qu’Ellroy emprunte à Joseph Wambaugh et son « The Onion Field ». Cette structure trouve son point d’orgue dans la scène de Bobby Garcia à l’église, moment d’anthologie qui annonce la grandiloquence des futures œuvres d’Ellroy.

La dimension autobiographique transparaît subtilement à travers les thématiques abordées : la pornographie, le rock, la violence urbaine. Le titre lui-même fait référence à un lieu mythique de Los Angeles des années 60, « Suicide Hill », où les jeunes motards organisaient des duels suicidaires au-dessus d’égouts toxiques – métaphore saisissante de la décadence urbaine qui obsède Ellroy.

L’accueil critique s’est révélé mitigé, certains saluant l’évolution du style d’Ellroy vers plus de maîtrise, d’autres regrettant un dénouement peu inspiré. L’acteur Tom Hanks a notamment exprimé en 2017 son intérêt pour incarner Lloyd Hopkins si une adaptation cinématographique devait voir le jour.

Ce dernier volet de la trilogie Hopkins révèle un Ellroy en transition, affûtant ses outils narratifs avant de se lancer dans l’écriture du « Dahlia noir ». Le roman constitue ainsi un jalon essentiel dans la bibliographie de l’auteur, même si celui-ci reconnaît avoir abandonné le personnage d’Hopkins par lassitude, pressentant déjà les nouvelles directions que prendrait son œuvre.

Aux éditions RIVAGES ; 400 pages.

11. Un tueur sur la route (1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1980, la police arrête Martin Michael Plunkett pour quatre meurtres. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : pendant dix ans, ce tueur en série a parcouru les États-Unis, laissant derrière lui plusieurs dizaines de victimes. Depuis sa cellule de Sing Sing, il décide de raconter son histoire.

Dans les années 1970, Martin Michael Plunkett sillonne les routes des États-Unis au volant de sa « Mortmobile ». Ce tueur en série méthodique accumule les meurtres pendant une décennie, en changeant systématiquement de mode opératoire pour brouiller les pistes. Ses victimes ? Des auto-stoppeurs, des couples isolés, des voyageurs solitaires – tous choisis au hasard de ses pérégrinations à travers le pays.

Enfant surdoué marqué par un père malfrat et une mère alcoolique, Plunkett développe très tôt des tendances voyeuristes et des fantasmes violents. À l’adolescence, il s’identifie à « Super Saigneur », un personnage de comics assoiffé de sang. Après le meurtre de sa mère et un séjour en prison où il rencontre Charles Manson, il entame sa sinistre carrière criminelle qui le mènera jusqu’à sa rencontre avec Ross Anderson, un policier qui s’avère être lui aussi un tueur en série.

Autour du livre

À travers son personnage de Martin Michael Plunkett, James Ellroy livre en 1986 une plongée glaçante dans l’esprit d’un tueur en série, une approche novatrice pour l’époque. La narration à la première personne permet d’épouser le point de vue du meurtrier, entrecoupé d’articles de presse et de rapports de police qui offrent une distanciation bienvenue. Cette construction en mosaïque renforce l’effet de réel et la crédibilité du récit.

La psychologie complexe de Plunkett se dévoile progressivement : intelligence hors norme, froideur clinique, schizophrénie. Ses crimes sont décrits sans emphase ni sensationnalisme, ce qui les rend d’autant plus terrifiants. La rencontre avec un autre tueur en série, Ross Anderson, constitue un moment pivot qui relance l’intrigue et ajoute une dimension homophile troublante.

« Un tueur sur la route » s’inscrit dans son époque : les années 1970-80 voient l’émergence de la figure du serial killer dans l’imaginaire américain, avec Charles Manson et Ted Bundy comme figures emblématiques. Ellroy intègre d’ailleurs ces personnages réels, notamment lors d’une scène où Plunkett croise Manson en prison.

La dimension psychologique est au cœur du récit : pas d’explication simpliste sur l’origine du mal, mais une accumulation de facteurs – enfance brisée, traumatismes, déviances sexuelles – qui façonnent peu à peu le monstre. Plunkett lui-même refuse toute pitié ou circonstances atténuantes, revendiquant la pleine conscience de ses actes.

L’ouvrage est d’ailleurs devenu une référence dans les écoles de police américaines pour sa description clinique de la psychologie criminelle. Sa structure narrative innovante mêle le journal intime du tueur, les coupures de presse et les rapports d’enquête, créant un effet documentaire saisissant.

Dans ce portrait clinique d’un tueur en série, Ellroy pose ainsi la question dérangeante de la nature du mal : est-il inné ou acquis ? La réponse reste volontairement ambiguë, laissant le lecteur face à ses propres interrogations. « Un tueur sur la route » influence durablement le genre, ouvrant la voie à d’autres œuvres comme « American Psycho » de Bret Easton Ellis.

Ce roman marque une étape dans l’évolution littéraire d’Ellroy. Plus accessible que ses œuvres ultérieures, il n’en possède pas encore le style elliptique caractéristique. Initialement publié sous le titre « Silent Terror » contre l’avis de l’auteur, il sera rebaptisé « Killer on the Road » lors de sa réédition.

Aux éditions RIVAGES ; 352 pages.

12. Brown’s Requiem (1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Los Angeles, Fritz Brown a tout perdu : son badge du LAPD, sa dignité, son combat contre l’alcool. Désormais, il gagne sa vie en récupérant des voitures impayées, tout en maintenant une façade de détective privé pour des raisons fiscales. Sa routine bascule quand un caddy de golf obèse le paie grassement pour surveiller sa sœur, une jeune violoncelliste qui partage sa vie avec un homme assez âgé pour être son père. L’enquête apparemment simple va rapidement déraper.

Autour du livre

Premier roman de James Ellroy paru en 1981, « Brown’s Requiem » pose déjà les jalons de ce qui deviendra sa signature. À 31 ans, l’auteur travaille comme caddie au Bel-Air Country Club de Los Angeles lorsqu’il décide d’écrire ce qu’il qualifie lui-même « d’épopée autobiographique ». Cette expérience professionnelle nourrit d’ailleurs considérablement le récit, notamment à travers la description minutieuse de l’univers des caddies et des terrains de golf.

L’empreinte de Raymond Chandler imprègne ces pages, une influence qu’Ellroy reconnaît tout en la considérant comme une impasse créative qu’il devra dépasser. Cette filiation se manifeste particulièrement dans la construction du protagoniste Fritz Brown, détective privé ex-alcoolique aux prises avec la violence urbaine de Los Angeles. Le personnage lui-même fait d’ailleurs explicitement référence à Philip Marlowe, le célèbre détective de Chandler.

La singularité d’Ellroy transparaît néanmoins dans plusieurs aspects. Le protagoniste se démarque des archétypes du genre par son opposition aux discours racistes, prenant même leur défense à plusieurs reprises. La musique classique occupe également une place centrale, Brown partageant avec son créateur une passion pour les compositeurs allemands romantiques comme Beethoven et Wagner. Cette dimension musicale apporte une profondeur inattendue au personnage et contraste avec la noirceur de l’intrigue.

L’ambiance glauque des bas-fonds californiens, la violence omniprésente et la corruption institutionnelle constituent déjà les thèmes de prédilection d’Ellroy. Les personnages secondaires, notamment Fat Dog Baker, s’imposent comme des figures grotesques mémorables qui hanteront durablement son œuvre. La ville de Los Angeles elle-même devient un personnage à part entière, décrite dans toute sa décadence et sa modernité délétère.

Adapté au cinéma en 1998 par Jason Freeland, « Brown’s Requiem » marque les débuts prometteurs d’un auteur qui affinera par la suite son style si caractéristique. Sans atteindre la puissance de ses œuvres ultérieures comme « Le Dahlia noir », ce premier roman témoigne déjà d’une maîtrise certaine du genre et d’une vision singulière de l’Amérique contemporaine.

Aux éditions RIVAGES ; 400 pages.

13. Clandestin (1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, 1951. Fred Underhill est un jeune policier de 26 ans dont l’ambition n’a d’égal que son talent pour le golf et sa réputation de séducteur. Aux côtés de son partenaire Walker « La Fêlure », un vétéran porté sur la bouteille et la poésie, il rêve d’une ascension fulgurante dans la police. Mais ses espoirs s’effondrent quand son coéquipier meurt sous ses yeux lors d’une intervention.

Le meurtre par strangulation d’une femme qu’il a brièvement fréquentée le lance sur une nouvelle enquête. Persuadé d’avoir découvert un lien avec un autre homicide, il s’engage dans une investigation non officielle. Sa route croise bientôt celle de Dudley Smith, un policier aux méthodes brutales. Mais son obstination le mène à une erreur fatale qui lui coûte sa place dans la police. Commence alors une quête de quatre années, durant lesquelles la recherche de vérité remplace peu à peu la soif de gloire.

Autour du livre

Deuxième roman de James Ellroy publié en 1982, « Clandestin » est une œuvre charnière qui préfigure déjà les thèmes et obsessions qui feront la signature de l’écrivain. Composé alors qu’il travaille comme caddie au club de golf de Bel-Air à Los Angeles, ce texte se nourrit des propres traumatismes de l’auteur, en particulier le meurtre non élucidé de sa mère Jean Hilliker en 1958. Cette tragédie intime transparaît à travers le personnage de Michael, un enfant de neuf ans dont la mère est assassinée, ainsi que dans l’enquête sur le meurtre de Marcella Harris qui fait écho au destin tragique de Jean Hilliker.

« Clandestin » marque la première apparition du lieutenant Dudley Smith, personnage emblématique qui deviendra central dans le « Quatuor de Los Angeles ». Ce flic irlandais aux méthodes brutales incarne la corruption et la violence institutionnalisée du LAPD des années 1950. Son interrogatoire musclé dans un motel abandonné de Gardena illustre parfaitement la noirceur qui imprègne l’univers ellroyen.

L’ancrage dans le Los Angeles de l’après-guerre se révèle particulièrement réussi. Loin des paillettes d’Hollywood, Ellroy dépeint une ville gangrenée par la corruption où cohabitent flics véreux, petites frappes et laissés-pour-compte. Le golf, que l’auteur connaît bien pour avoir été caddie, devient un espace symbolique où s’entremêlent les classes sociales, à l’image de la rencontre entre le policier Freddy Underhill et la fille d’un magnat du cinéma.

Si certains critiques pointent des maladresses dans la narration, notamment dans le dernier tiers où le récit perd en intensité, « Clandestin » reçoit néanmoins une nomination aux Edgar Awards en 1982. Cette reconnaissance précoce confirme déjà le talent naissant d’Ellroy pour le roman noir. Les thématiques qui feront sa renommée – obsession, rédemption, corruption – sont déjà présentes, même si elles ne trouvent pas encore leur pleine puissance stylistique.

Chronologiquement situé entre « Brown’s Requiem » (1981) et « Lune sanglante », ce roman constitue une étape importante dans l’évolution d’Ellroy. La brutalité du propos et la complexité psychologique des personnages annoncent les chefs-d’œuvre à venir comme « Le Dahlia noir » ou « L.A. Confidential ». Les références explicites à l’affaire du Dahlia noir dans le roman nouent d’ailleurs des liens avec le futur « Quatuor de Los Angeles ».

Aux éditions RIVAGES ; 560 pages.