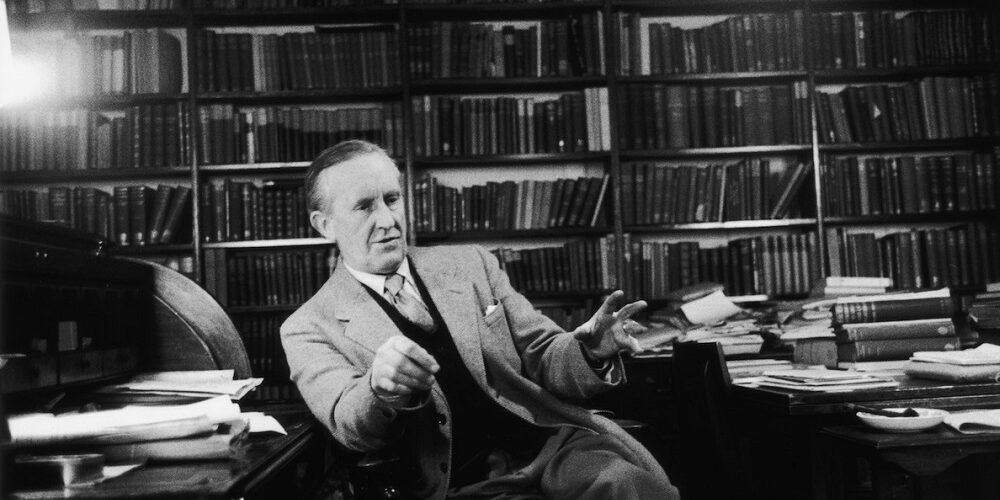

John Ronald Reuel Tolkien naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Après le décès de son père en 1896, sa mère Mabel retourne en Angleterre avec lui et son jeune frère Hilary. La famille s’installe près de Birmingham, où le jeune Ronald découvre la campagne anglaise qui marquera profondément son imaginaire.

Mabel éduque elle-même ses fils et initie Ronald au latin, à l’allemand et à la botanique. Passionné de lecture et de langues, l’enfant développe très tôt un goût pour l’invention d’histoires. La mort de sa mère en 1904 le laisse orphelin à 12 ans. Il est alors pris en charge par le père Francis Morgan.

Brillant élève à la King Edward’s School de Birmingham, Tolkien entre à Oxford en 1911. Il y rencontre Edith Bratt qu’il épouse en 1916, avant de partir combattre lors de la Première Guerre mondiale. L’expérience des tranchées le marque profondément.

Après la guerre, il entame une carrière universitaire comme professeur de vieil anglais, d’abord à Leeds puis à Oxford. C’est durant cette période qu’il écrit « Le Hobbit » (1937) puis « Le Seigneur des Anneaux » (1954), tout en développant l’univers de la « Terre du Milieu » avec ses langues et sa mythologie.

Membre du cercle des Inklings aux côtés de son ami C. S. Lewis, Tolkien mène une vie paisible d’universitaire et d’écrivain. Le succès du « Seigneur des Anneaux » dans les années 1960 lui apporte une célébrité mondiale. Il prend sa retraite en 1959 mais continue à travailler sur son légendaire jusqu’à sa mort.

Veuf depuis 1971, Tolkien s’éteint le 2 septembre 1973 à Bournemouth. Il laisse derrière lui une œuvre majeure qui révolutionne le genre de la fantasy et influence profondément la culture populaire du XXe siècle. Son fils Christopher publiera après sa mort de nombreux textes inédits, notamment « Le Silmarillion » en 1977.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le Hobbit (1937)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1937, « Le Hobbit » de J. R. R. Tolkien pose les fondations de l’univers de la Terre du Milieu, qui accueillera plus tard « Le Seigneur des Anneaux ».

Nous sommes ici bien avant la guerre de l’Anneau. Bilbo Sacquet, hobbit de son état, coule des jours tranquilles dans son trou du Pays de Bouc. Mais sa vie prend un tour inattendu lorsque Gandalf le magicien et une compagnie de treize nains frappent à sa porte, bien décider à l’embarquer dans une quête extraordinaire : reconquérir le trésor des nains dérobé par Smaug le dragon.

S’ensuivent de tumultueuses aventures, de la Comté jusqu’à la Montagne Solitaire. Trolls, gobelins et autres forces maléfiques se dressent sur la route de cette bande de joyeux drilles. Bilbo croisera bientôt la route de l’énigmatique Gollum et d’un étrange anneau. De mésaventure en mésaventure, notre hobbit puisera en lui des ressources insoupçonnées. Sera-t-il à la hauteur pour seconder les nains dans leur entreprise ?

Autour du livre

L’histoire du Hobbit naît d’une manière presque fortuite : lors de la correction de copies d’étudiants au début des années 1930, J. R. R. Tolkien écrit sur une page blanche : « Dans un trou vivait un hobbit ». Cette première phrase, surgie spontanément, devient le point de départ d’un récit initialement destiné à divertir ses enfants.

La création du livre s’échelonne de la fin des années 1920 au début des années 1930, période durant laquelle Tolkien occupe la chaire Rawlinson & Bosworth de vieil anglais à l’université d’Oxford. Le manuscrit circule d’abord dans un cercle restreint, notamment auprès de C. S. Lewis qui signe plus tard des critiques élogieuses dans le Times Literary Supplement. L’ouvrage arrive ensuite entre les mains de la maison d’édition Allen & Unwin grâce à Susan Dagnall, une ancienne camarade d’Oxford d’Elaine Griffiths.

Le processus éditorial révèle un Tolkien perfectionniste, impliqué dans les moindres détails de la publication. En 1937, il échange pas moins de 26 lettres avec son éditeur concernant notamment les illustrations et les cartes. Les dessins, initialement prévus en couleur, doivent être simplifiés pour des raisons de coût. La première édition, tirée à 1500 exemplaires, s’écoule en quelques mois.

L’œuvre puise ses racines dans un riche terreau culturel : la mythologie nordique (le personnage de Gandalf s’inspire notamment d’Odin), la littérature anglo-saxonne (en particulier Beowulf dont Tolkien était un éminent spécialiste), et les contes de George MacDonald. Les noms des nains proviennent directement du poème Völuspá de l’Edda poétique.

Le succès commercial et critique incite l’éditeur à demander une suite, donnant naissance au « Seigneur des Anneaux ». Cette continuation amène Tolkien à réviser « Le Hobbit », particulièrement le chapitre « Énigmes dans l’obscurité » qui met en scène Gollum. Dans la première version, ce dernier propose amicalement son anneau en gage lors du jeu d’énigmes. La réécriture le transforme en créature plus agressive, corrompue par le pouvoir de l’anneau.

Les critiques saluent unanimement l’ouvrage dès sa sortie. Le New York Herald Tribune lui décerne le prix du meilleur livre pour enfants au printemps 1938. Le roman est traduit en plus de quarante langues et ses ventes dépassent les cent millions d’exemplaires en 2008. Son influence perdure à travers de multiples adaptations : une version radiophonique par la BBC en 1968, un film d’animation en 1977, et plus récemment une trilogie cinématographique réalisée par Peter Jackson.

La profondeur de l’œuvre se manifeste à travers différents niveaux de lecture. « Le Hobbit » peut se lire comme un conte pour enfants mais recèle également une réflexion sur la nature du courage et le poids de la cupidité. Certains y voient même une parabole de la Première Guerre Mondiale, avec un héros arraché à son confort rural puis projeté dans un conflit lointain.

Aux éditions POCKET ; 400 pages.

2. Le Seigneur des Anneaux (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1954, J. R. R. Tolkien donne naissance à un monde fantastique peuplé d’elfes, de nains et de hobbits. Le jeune Frodon Sacquet mène une existence tranquille dans la Comté, le pays des hobbits. Tout bascule le jour où son oncle Bilbo lui lègue un anneau doré aux étranges pouvoirs. Loin d’être un simple bijou, il s’agit de l’Anneau Unique, l’arme ultime du maléfique Sauron. Tant que l’anneau existe, la paix est menacée en Terre du Milieu.

Pour contrer Sauron, Frodon doit accomplir l’impossible : détruire l’anneau là où il a été forgé, dans les entrailles du Mordor. Gandalf le magicien, l’elfe Legolas, le nain Gimli ou encore Aragorn, l’héritier des rois de jadis, se joignent à lui. Mais des créatures malfaisantes traquent la Communauté de l’Anneau. Et le pouvoir grandissant de l’anneau pourrait bien entraîner la perte de Frodon et des siens.

Autour du livre

« Le Seigneur des Anneaux » naît d’une commande commerciale : en 1937, l’éditeur Stanley Unwin, désireux de capitaliser sur le succès du « Hobbit », demande à Tolkien une suite. Le romancier met en garde contre sa lenteur d’écriture mais accepte. La rédaction s’étale sur douze années, de 1937 à 1949, entrecoupée par les obligations universitaires de Tolkien qui doit assurer ses cours et corriger des copies pour gagner sa vie.

La genèse de l’œuvre suit un chemin sinueux : les premières versions racontent comment Bilbo, ayant dépensé tout son trésor, part en quête d’une nouvelle aventure. Mais Tolkien se souvient de l’anneau magique du « Hobbit » et décide d’en faire le cœur de son nouveau récit. Le personnage principal devient Frodon, d’abord nommé Bingo, après que Tolkien a écarté l’idée de créer une épouse pour Bilbo.

Le texte se nourrit des passions de Tolkien : la philologie, les contes de fées, les sagas nordiques, Beowulf, les Eddas et le Kalevala. Contrairement aux affirmations de certains critiques, l’auteur réfute catégoriquement toute influence de « L’Anneau du Nibelung » de Wagner. Dans une lettre à son éditeur suédois, il déclare que les deux anneaux n’ont qu’un seul point commun : « ils sont ronds ».

La publication s’avère complexe : Tolkien souhaite faire paraître simultanément « Le Seigneur des Anneaux » et « Le Silmarillion ». Face au refus d’Allen & Unwin, il propose les manuscrits à Collins qui finit par décliner en raison de leur longueur. Le texte revient finalement chez Allen & Unwin qui, pour des raisons économiques liées à la pénurie de papier d’après-guerre, le divise en trois volumes parus entre 1954 et 1955.

L’œuvre suscite des réactions contrastées. Edmund Wilson la qualifie de « déchets juvéniles » dans The Nation tandis que W.H. Auden salue dans le New York Times « une œuvre maîtresse de son genre ». Le Sunday Telegraph y voit « l’une des plus grandes œuvres de fantasy du vingtième siècle ». Au sein même du cercle littéraire des Inklings, les avis divergent : si C. S. Lewis s’enthousiasme, Hugo Dyson s’exclame lors d’une lecture : « Oh non ! Pas encore un foutu elfe ! ».

« Le Seigneur des Anneaux » innove par son mélange de prose et de poésie : plus de 60 pièces versifiées ponctuent le récit, allant des chants de marche aux lamentations funèbres. Cette poésie s’avère essentielle tant sur le plan esthétique que thématique, apportant des informations absentes de la prose et enrichissant la caractérisation des personnages.

La mort et l’immortalité constituent le thème central selon Tolkien lui-même, aux côtés d’autres motifs comme le libre arbitre, le danger addictif du pouvoir ou la rédemption par la souffrance. L’œuvre entremêle également des éléments chrétiens – que l’auteur dit avoir volontairement atténués lors de la révision – et des influences mythologiques nordiques, notamment dans la création des nains et de Gandalf, inspiré du dieu Odin.

Les années 1960 marquent l’explosion de la popularité du livre, particulièrement aux États-Unis où il devient un symbole de la contre-culture. Des slogans comme « Vive Frodon ! » ou « Gandalf président ! » fleurissent sur les campus. En 1997, une enquête des librairies Waterstone’s le désigne comme « le plus grand livre du siècle », choix confirmé par des sondages ultérieurs du Daily Telegraph et de la Folio Society.

Aux éditions POCKET ; 1600 pages.

3. Le Silmarillion (1977)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

J. R. R. Tolkien nous convie aux origines de la Terre du Milieu dans son œuvre posthume, « Le Silmarillion ». Ce roman nous transporte au cœur d’une époque lointaine et tumultueuse, bien avant les péripéties de Frodon et de l’Anneau Unique. Nous y découvrons la naissance des premiers peuples – Elfes, Nains et Hommes – ainsi que l’émergence du mal incarné par Morgoth, le Seigneur des Ténèbres originel.

L’intrigue s’articule autour des Silmarils, trois joyaux enchanteurs forgés par Fëanor, l’Elfe le plus talentueux. Lorsque Morgoth s’empare des précieux artefacts, une guerre impitoyable éclate, bouleversant à jamais l’équilibre de la Terre du Milieu.

Véritable genèse de l’univers tolkienien, ce roman posthume rassemble les mythes fondateurs qui ont façonné la Terre du Milieu, des profondeurs de Beleriand jusqu’aux rivages d’Eldamar. Une œuvre magistrale qui révèle toute l’ampleur de l’imagination de Tolkien et offre une clé indispensable pour appréhender la richesse de sa création.

Autour du livre

« Le Silmarillion » constitue l’œuvre d’une vie pour J. R. R. Tolkien, qui commence à élaborer cette mythologie dès 1914. Les premiers germes apparaissent pendant sa convalescence de la « fièvre des tranchées » lors de la Première Guerre mondiale. Le texte initial, « La Chute de Gondolin », voit le jour en 1916-1917 et marque le début d’une entreprise titanesque : créer une mythologie pour l’Angleterre.

Cette ambition monumentale ne trouvera pas son aboutissement du vivant de l’auteur. Le succès du « Hobbit » en 1937 aurait pu être l’occasion de publier « Le Silmarillion », mais l’éditeur Allen & Unwin rejette le manuscrit, le jugeant « trop celtique ». Tolkien doit alors se consacrer à une suite du « Hobbit » qui deviendra « Le Seigneur des Anneaux ». Dans les années 1950, il tente de nouveau de faire publier les deux œuvres ensemble, convaincu que leurs destins sont liés, mais se heurte une fois encore à un refus.

La publication posthume en 1977 résulte d’un travail colossal de Christopher Tolkien qui, assisté de Guy Gavriel Kay, passe quatre années à compiler et adapter les milliers de pages manuscrites laissées par son père. Cette tâche complexe implique parfois la réécriture complète de certains passages, notamment le chapitre « La Ruine de Doriath ».

L’accueil critique s’avère mitigé. Si TIME salue une œuvre « majestueuse, présente si longtemps et si puissamment dans l’imagination de l’auteur qu’elle submerge le lecteur », The New York Review of Books la qualifie « d’ennui vide et pompeux ». Le succès commercial est néanmoins au rendez-vous : l’ouvrage atteint la première place des ventes en octobre 1977 et reçoit le prix Locus du meilleur roman de fantasy en 1978.

L’influence du Kalevala finlandais, de la mythologie grecque et des textes bibliques imprègne l’œuvre. L’île de Númenor fait écho à l’Atlantide, tandis que les Valar empruntent des attributs aux dieux de l’Olympe. Le conflit entre Melkor et Eru Ilúvatar reflète celui entre Lucifer et Dieu. La langue elfique Sindarin puise son inspiration dans le gallois.

La musique s’empare également de cet univers : le groupe Blind Guardian consacre en 1998 un album concept aux événements du livre, tandis que le compositeur norvégien Martin Romberg crée plusieurs morceaux symphoniques inspirés par « Le Silmarillion ». Des groupes comme Marillion ou Amon Amarth tirent leurs noms de cette mythologie.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

4. Les enfants de Húrin (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Bien avant les événements contés dans « Le Seigneur des Anneaux », la Terre du Milieu est ravagée par le mal absolu incarné par Morgoth. Húrin, vaillant guerrier, est l’un des rares à oser le défier. Capturé, il assiste, impuissant, à la malédiction que le seigneur noir jette sur ses enfants, Túrin et Niênor.

Túrin, personnage central du roman, quitte son foyer dévasté dès l’enfance. Recueilli par les elfes, puis hors-la-loi, il sillonne le Beleriand, s’illustrant dans de nombreux combats. Mais où qu’il aille, son épée noire semble attirer le malheur.

Loin des hobbits et de leurs contrées verdoyantes, ce récit tragique de Tolkien nous immerge dans les heures sombres du Premier Âge. L’ombre de Morgoth s’étend inexorablement, présage d’affrontements épiques où le courage d’un homme maudit s’opposera à la fatalité dans une lutte désespérée.

Autour du livre

La genèse des « Enfants de Húrin » remonte à 1917, pendant la Première Guerre mondiale, alors que J. R. R. Tolkien se remet d’une maladie à l’hôpital de Great Haywood. Le récit, d’abord intitulé « Le conte de Turambar », constitue l’une des pierres fondatrices de sa mythologie personnelle. Cette première version ne mentionne pas encore l’enfance de Túrin et n’esquisse que partiellement la bataille des Nírnaeth Arnoediad (Larmes Innombrables).

Au début des années 1920, Tolkien transforme son texte en un long poème en vers allitératifs anglais, similaires à ceux utilisés dans Beowulf. Ce travail s’interrompt entre fin 1924 et début 1925, alors que l’histoire atteint Nargothrond. En 1930, l’auteur intègre le récit au « Quenta Silmarillion » mais suspend son écriture pendant la rédaction du « Hobbit » puis du « Seigneur des Anneaux ».

L’influence du Kalevala, recueil de poèmes traditionnels finlandais compilés par Elias Lönnrot, transparaît nettement dans le personnage de Túrin, inspiré de Kullervo. Les deux protagonistes partagent un destin tragique marqué par l’inceste inconscient avec leur sœur, suivi d’un suicide à l’épée. La saga des Völsungs résonne également dans le texte, à travers les personnages de Sigmund et Sigurd.

Les thèmes du mal, du libre arbitre et de la prédestination s’entremêlent tout au long du récit. Si la malédiction de Morgoth pèse sur Túrin, ses propres traits de caractère – orgueil, arrogance, soif d’honneur – précipitent aussi sa chute et celle de ses proches. Son statut d’homme noble devenu hors-la-loi dans les terres sauvages rappelle l’archétype du héros byronien.

La réception critique lors de la publication en 2007 se révèle contrastée. The Washington Post souligne sa parenté avec la tragédie grecque tandis qu’Entertainment Weekly fustige sa syntaxe « étouffée ». Le livre atteint néanmoins la première place des ventes du New York Times et s’écoule à 900 000 exemplaires dans le monde en deux semaines.

Christopher Tolkien a reconstitué le texte à partir de multiples versions laissées par son père, comblant les lacunes narratives tout en restant fidèle aux manuscrits originaux. L’ouvrage final se distingue du style romanesque du « Hobbit » et du « Seigneur des Anneaux » par son anglais classique et ses expressions archaïques. Les illustrations d’Alan Lee, comprenant aquarelles et crayonnés, enrichissent cette édition qui inclut également un guide de prononciation, un index des noms propres et des arbres généalogiques.

Le livre audio en langue anglaise bénéficie de la narration de Christopher Lee, l’interprète de Saroumane dans l’adaptation cinématographique du « Seigneur des Anneaux » par Peter Jackson.

Aux éditions POCKET ; 288 pages.

5. Beren et Lúthien (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les temps anciens de la Terre du Milieu, bien avant les événements du « Seigneur des Anneaux », se déroule l’histoire tragique de Beren et Lúthien. Lui est un homme mortel, elle une princesse elfe immortelle. Leur amour impossible défie l’ordre établi et provoque la colère du père de Lúthien. Pour obtenir la main de sa bien-aimée, Beren doit accomplir une mission suicide : dérober l’un des Silmarils de la couronne du terrible Morgoth. Accompagné de Lúthien qui refuse de le laisser partir seul, Beren s’engage dans une quête désespérée qui le mènera jusqu’aux confins des enfers.

Autour du livre

Publié de manière posthume en 2017, « Beren et Lúthien » se distingue par sa genèse singulière : Christopher Tolkien, le fils de J. R. R. Tolkien, reconstruit minutieusement cette histoire d’amour entre un mortel et une elfe à partir des différentes versions laissées par son père au fil des années. L’ouvrage se révèle particulièrement précieux car il met en lumière l’évolution de l’écriture de Tolkien sur près de vingt ans, depuis la première version de 1917, « Le Conte de Tinúviel », jusqu’à sa forme définitive dans « Le Silmarillion ».

La dimension personnelle de cette œuvre mérite une attention particulière : le récit puise sa source dans l’histoire d’amour entre Tolkien et son épouse Edith. Une scène en particulier marque profondément l’imaginaire de l’auteur : Edith dansant dans une clairière fleurie, loin des horreurs des tranchées où se trouve alors le Lieutenant Tolkien. Cette image devient le point de départ de la rencontre entre Beren et Lúthien. L’importance de cette histoire pour Tolkien se manifeste jusque dans la mort : les noms de Beren et Lúthien sont gravés sur les tombes respectives de J. R. R. et Edith Tolkien.

L’œuvre se nourrit d’un riche substrat mythologique. Le philologue Tom Shippey souligne comment Tolkien entremêle habilement des éléments issus de diverses traditions : le conte gallois « Culhwch et Olwen », la mythologie nordique avec le dieu Tyr et le loup Fenrir, ou encore le conte germanique « Les trois cheveux d’or du diable ». Cette intertextualité complexe témoigne de l’érudition de Tolkien, mais aussi de sa capacité à transformer ces sources en une création originale.

Un aspect remarquable de l’ouvrage réside dans ses multiples métamorphoses : initialement conçu comme un conte en prose, le texte évolue vers une forme poétique avec « Le Lai de Leithian », avant de retrouver une forme prosodique dans « Le Silmarillion ». Les personnages eux-mêmes subissent des transformations significatives : Beren, d’abord elfe Noldoli, devient un homme mortel, tandis que l’antagoniste Tevildo, roi des chats, se transforme progressivement en Sauron, figure majeure du « Seigneur des Anneaux ».

L’édition de 2017 bénéficie des illustrations d’Alan Lee, avec neuf planches en couleur et vingt-cinq dessins en noir et blanc qui apportent une dimension visuelle à cette épopée mythologique. Christopher Tolkien adopte une approche éditoriale particulière : plutôt que de fondre les différentes versions en un récit unifié, il choisit de présenter les multiples variations du texte, offrant ainsi un éclairage sur le processus créatif de son père.

Cette histoire occupe une place centrale dans l’univers de Tolkien : elle constitue l’une des trois « Grandes Histoires » de son legendarium et établit un précédent fondamental avec la première union entre un mortel et une elfe, thème qui trouvera un écho dans l’histoire d’Aragorn et Arwen dans « Le Seigneur des Anneaux ».

Aux éditions BOURGOIS ; 320 pages.

6. La Chute de Gondolin (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les temps anciens de la Terre du Milieu, Tuor, un homme solitaire à peine libéré de l’esclavage des Orques, reçoit une mission divine. Le dieu Ulmo lui apparaît et le charge de rejoindre Gondolin, une cité elfique dissimulée, pour avertir son roi Turgon d’une menace imminente : le retour de Morgoth, le dieu déchu.

Accueilli dans la cité malgré l’indifférence du roi face à ses mises en garde, Tuor s’éprend d’Idril, la fille de Turgon, qu’il finit par épouser. De leur union naît Eärendel, un enfant mi-homme mi-elfe au destin exceptionnel. Mais à Gondolin, la paix ne durera pas. Meglin, le cousin d’Idril rongé par la jalousie depuis le mariage de celle-ci avec Tuor, trahit la cité. Capturé par les forces de Morgoth, il révèle l’emplacement et les défenses de la ville. S’ensuit un siège brutal où les créatures de Morgoth – dragons et Balrogs – s’abattent sur Gondolin.

Autour du livre

L’histoire de « La Chute de Gondolin » trouve ses racines dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. C’est en 1916-1917, lors d’une convalescence à Great Haywood dans le Staffordshire après avoir contracté la fièvre des tranchées, que Tolkien rédige ce qui deviendra la première pierre de son légendaire sur la Terre du Milieu. Le contexte historique marque profondément l’œuvre : la première partie du récit reflète l’acceptation progressive du devoir par l’auteur pendant sa première année de guerre, tandis que la seconde partie s’inspire directement de son expérience personnelle du combat.

La genèse du texte comporte ses propres mystères : Tolkien lui-même hésite entre 1916 et 1917 comme date exacte de début d’écriture. Les premiers jets apparaissent au crayon dans deux cahiers d’écolier, sous le titre « Tuor et les Exilés de Gondolin ». Cette version initiale connaît plusieurs métamorphoses : une réécriture à l’encre fidèle à l’original, puis une version au propre réalisée par l’épouse de Tolkien.

Le printemps 1920 marque un tournant : la lecture publique du conte au Club d’Essais du collège d’Exeter rencontre un accueil favorable, notamment de la part de Hugo Dyson, ami de l’auteur. Cette réception positive n’empêche pas Tolkien de retravailler constamment son texte. En 1938, il en propose une version condensée pour la « Quenta Silmarillion », puis en 1951, après l’achèvement du « Seigneur des Anneaux », il entreprend une nouvelle réécriture pour harmoniser le récit avec l’évolution de son univers. Cette dernière version reste inachevée, s’interrompant au moment où Tuor découvre la cité cachée.

L’influence de William Morris transparaît nettement dans le texte, aux côtés d’inspirations romantiques puisées chez George MacDonald et La Motte-Fouqué. Le schéma narratif s’inscrit dans la tradition des récits d’échappée et de retour, rappelant l’Odyssée d’Homère et l’Énéide de Virgile. La scène de la trahison de Meglin emprunte aux codes du roman d’aventure victorien. Malgré ces influences et le contexte guerrier de sa création, John Garth souligne que l’œuvre transcende la simple « propagande de guerre » pour s’élever au rang de mythe et de drame moral.

En 2018, Christopher Tolkien offre une édition définitive qui rassemble toutes les versions du texte : celle de 1917 (seul récit complet), la version condensée des années 1926-1930 destinée au « Silmarillion », et l’ultime version de 1951. Cette publication marque l’aboutissement d’un long travail éditorial et clôt le cycle des trois « Grands Contes » du Premier Âge, aux côtés des « Enfants de Húrin » et de « Beren et Lúthien ».

La portée philosophique du texte et la présentation vivante du monde de la Terre du Milieu en font, selon certains spécialistes comme Douglas Kane, l’une des œuvres les plus significatives du légendaire tolkienien. Jennifer Rogers note que ce dernier volume publié par Christopher Tolkien ramène le lecteur aux origines mêmes de l’immense construction mythologique de son père, bouclant ainsi la boucle d’une œuvre monumentale.

Aux éditions BOURGOIS ; 352 pages.

7. Roverandom (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1920, J. R. R. Tolkien compose une histoire pour consoler son fils Michael qui a perdu son jouet préféré sur une plage anglaise. Ce récit met en scène Rover, un jeune chiot espiègle qui commet l’erreur de mordre le pantalon d’un magicien irascible nommé Artaxerxès. Pour le punir, celui-ci le transforme en petit chien de bois pas plus haut que trois pommes. Acheté comme jouet par une maman pour son garçon, Rover se retrouve égaré sur une plage.

Un autre magicien, plus bienveillant, décide alors de l’aider à retrouver sa forme originelle. Pour cela, Rover devra parcourir des contrées extraordinaires. Sur la Lune d’abord, où il rencontre le Lunehomme et son chien, qui le rebaptise « Roverandom » pour éviter toute confusion. Puis dans les profondeurs océaniques, où il se lie d’amitié avec un merchien et croise la route de créatures fabuleuses comme des sirènes et des dragons. À travers ces péripéties teintées de magie et de poésie, le petit chien apprendra la patience et la politesse.

Autour du livre

Né d’une touchante anecdote familiale, « Roverandom » prend sa source dans le désir de J. R. R. Tolkien de consoler son fils Michael, âgé de cinq ans, qui avait perdu son jouet préféré – un petit chien en plomb – sur la plage de Filey en septembre 1925. L’histoire orale se développe d’abord pendant les vacances familiales, notamment lors d’une nuit de tempête où Tolkien la raconte à ses fils pour les rassurer. Deux événements naturels nourrissent alors le récit : une magnifique traînée argentée sur la mer créée par le clair de lune, qui inspirera le voyage lunaire du héros, et une violente tempête datée précisément du 5 septembre 1925.

La mise en forme écrite intervient probablement en 1927, comme l’attestent quatre des cinq illustrations réalisées par Tolkien cette année-là lors de nouvelles vacances à Lyme Regis. Ces dessins, aujourd’hui conservés à la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, démontrent sa maîtrise de différentes techniques – aquarelle, encre, crayon – et portent l’influence des estampes japonaises tout en développant un style personnel.

Le texte se caractérise par une approche linguistique sophistiquée qui refuse l’infantilisation : aux côtés de mots enfantins comme « tummy » cohabitent des termes complexes tels que « paraphernalia » ou « phosphorescent ». Cette richesse lexicale s’accompagne d’un goût prononcé pour les jeux sonores, notamment les allitérations et onomatopées qui rythment le récit.

Les sources d’inspiration puisent dans un vaste répertoire mythologique : la présence du dragon blanc renvoie à la légende de Merlin et Vortigern, tandis que le personnage d’Artaxerxes fait écho à Poséidon, Neptune ou encore au dieu nordique Njörðr. L’influence littéraire d’Edith Nesbit se manifeste particulièrement à travers le personnage de Psamathos, directement inspiré du « Psammead » de son roman « Une drôle de fée ».

Le conte préfigure plusieurs éléments qui se retrouveront dans « Le Hobbit » : les araignées lunaires annoncent celles de la Forêt Noire, le Grand Dragon Blanc préfigure Smaug, et les trois magiciens laissent entrevoir la future figure de Gandalf. Plus subtilement, lors d’un voyage maritime, une description évoque la géographie de la Terre du Milieu avec ses « Mers Sombres » et sa « cité des Elfes sur la colline verte ».

Proposé à la publication en 1936 suite au succès du « Hobbit », « Roverandom » doit attendre 1998 pour être édité par Christina Scull et Wayne G. Hammond. Cette édition savante leur vaut le Mythopoeic Scholarship Award en 2000.

Aux éditions POCKET ; 160 pages.