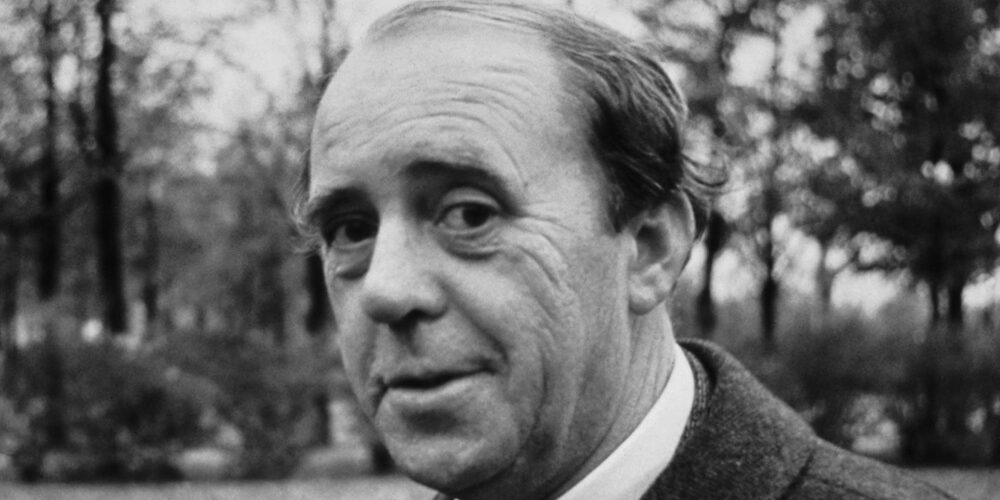

Heinrich Böll (1917-1985) est l’un des plus importants écrivains allemands de l’après-guerre. Né à Cologne dans une famille catholique et pacifiste, il grandit pendant la période troublée de l’entre-deux-guerres. Durant sa jeunesse, il s’oppose au nazisme et parvient à éviter les « Jeunesses hitlériennes ».

Incorporé dans la Wehrmacht en 1939, il sert sur plusieurs fronts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il déserte brièvement en 1944 avant d’être capturé par les Américains en 1945. Cette expérience de la guerre marquera profondément son œuvre.

Après la guerre, il devient écrivain à temps plein à partir de 1948. Sa carrière décolle véritablement en 1951 lorsqu’il reçoit le prix du Groupe 47 pour sa nouvelle « Les Brebis galeuses ». Il s’impose rapidement comme une figure majeure de la « littérature des ruines » (Trümmerliteratur), décrivant avec réalisme et compassion l’Allemagne d’après-guerre.

Son œuvre, qui comprend romans, nouvelles et essais, se caractérise par une critique sociale aigüe de la société allemande d’après-guerre, notamment du « miracle économique » et du conformisme religieux. Parmi ses œuvres majeures figurent « La grimace » (1963) et « Portrait de groupe avec dame » (1971).

Intellectuel engagé, il prend position sur de nombreux sujets politiques, soutenant notamment le pacifisme et accueillant l’écrivain dissident Alexandre Soljenitsyne après son expulsion d’URSS. Son engagement lui vaut le prix Nobel de littérature en 1972.

Heinrich Böll meurt le 16 juillet 1985 dans sa maison de Langenbroich. Son héritage perdure notamment à travers la fondation qui porte son nom, créée en 1987 à Cologne.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

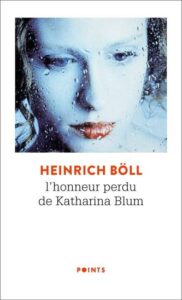

1. L’honneur perdu de Katharina Blum (1974)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Katharina Blum, gouvernante de 27 ans à Cologne, incarne la droiture et la discrétion jusqu’à cette nuit de carnaval de 1974 où elle succombe au charme de Ludwig Götten. Ce qu’elle ignore alors : l’homme est en fuite, surveillé par la police. Quand les forces de l’ordre investissent son appartement au petit matin, Götten s’est déjà volatilisé grâce à son aide.

Cette nuit marque le début d’une impitoyable chasse à l’homme médiatique. Un journal à sensation s’empare de l’affaire et transforme Katharina en « fiancée de terroriste ». Chaque jour apporte son lot d’articles diffamatoires : sa vie privée est disséquée, ses propos sont déformés, ses proches sont harcelés. Le reporter Werner Tötges pousse le vice jusqu’à tourmenter sa mère sur son lit de mort. En quatre jours, cette femme respectée devient une paria, assaillie d’appels obscènes et de lettres haineuses.

L’issue tragique est annoncée dès l’ouverture du roman : Katharina tue Tötges de sang-froid avant de se livrer aux autorités. Entre ces deux moments, le récit déroule la mécanique qui pousse une femme ordinaire à devenir meurtrière.

Autour du livre

Sous couvert d’une fiction minimaliste, Heinrich Böll livre en 1974 un pamphlet contre les dérives de la presse à sensation dans l’Allemagne des années de plomb. L’écriture, remarquablement sobre et clinique, adopte la forme d’un compte-rendu d’enquête basé sur des procès-verbaux et rapports officiels. Cette distanciation narrative n’enlève rien à la force du propos ; elle sert au contraire à mieux souligner l’absurdité d’une situation où une citoyenne ordinaire se retrouve broyée par la machine médiatique.

La genèse de « L’honneur perdu de Katharina Blum » s’enracine dans la propre expérience de l’auteur. En 1972, Böll subit lui-même une violente campagne de dénigrement de la part du journal Bild après avoir dénoncé le traitement médiatique réservé aux membres présumés de la Fraction Armée Rouge. L’avertissement placé en ouverture du roman ne laisse d’ailleurs aucun doute sur sa cible : les similitudes avec les pratiques du journal Bild ne sont « ni intentionnelles ni fortuites mais tout bonnement inévitables ».

La construction du récit épouse une mécanique implacable. En annonçant d’emblée le meurtre du journaliste par Katharina, Böll déplace l’intérêt de l’intrigue vers l’analyse des mécanismes qui ont conduit une femme intègre à commettre l’irréparable. Il dissémine une multitude de petits faits insignifiants que la presse transforme en preuves accablantes d’une prétendue culpabilité. L’exemple le plus frappant concerne les dernières paroles de la mère de Katharina : « Pourquoi fallait-il que ça en arrive là ? » devient sous la plume du journaliste « Ça devait arriver, ça devait finir ainsi ».

Heinrich Böll distille une ironie mordante dans sa description des interactions entre police, justice et médias. Le texte fourmille de scènes décalées et drolatiques qui contrastent avec la gravité du sujet : interrogatoires absurdes, écoutes téléphoniques surréalistes, avocat malodorant… Cette dimension satirique n’atténue en rien la portée politique du propos. À travers le destin de Katharina, c’est tout un système qui est mis en accusation : celui d’une société où la présomption d’innocence s’efface devant l’impératif du sensationnalisme.

La critique salue unanimement la puissance de cette charge contre le journalisme de caniveau. Marcel Reich-Ranicki souligne la capacité de Böll à saisir « les motifs, situations et états d’âme dans lesquels l’actualité émerge d’elle-même et devient perceptible ». Klaus Rainer Röhl prédit que le livre aura « plus d’impact que toute la campagne ‘Expropriez Springer' ». La réception n’est toutefois pas unanimement positive : certains reprochent à Böll d’encourager indirectement la violence, critique que Karl Carstens pousse jusqu’à l’absurde en confondant l’héroïne avec l’auteur.

« L’honneur perdu de Katharina Blum » connaît rapidement le succès avec 2,7 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Il est adapté dès 1975 au cinéma par Volker Schlöndorff et Margarethe von Trotta, avec Angela Winkler dans le rôle-titre. Si le film reste globalement fidèle au livre, il accentue la critique du système policier et modifie la conclusion. D’autres adaptations suivront : une version théâtrale en 1976, deux versions radiophoniques (1977 et 1997), un téléfilm américain en 1984 (« The Lost Honor of Kathryn Beck » avec Kris Kristofferson) et même un opéra créé à Bielefeld en 1991.

Aux éditions POINTS ; 168 pages.

2. Portrait de groupe avec dame (1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1970, un mystérieux enquêteur se lance sur les traces de Léni Pfeiffer, une Allemande de 48 ans qui semble imperméable aux conventions sociales. Son investigation va reconstituer le parcours d’une femme hors du commun, née dans la bourgeoisie colonaise en 1922, et dont la vie bascule pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le destin de Léni prend un tour tragique quand son mari, un sous-officier qu’elle connaît à peine, meurt sur le front trois jours après leur mariage. Sa famille s’effondre : emprisonnement à vie du père, mort de la mère. Pour survivre, elle travaille dans un atelier de confection de couronnes mortuaires. C’est là qu’elle tombe amoureuse de Boris Koltowski, un prisonnier de guerre soviétique. Leur liaison clandestine aboutit à la naissance d’un fils, mais Boris périt dans un accident minier en Lorraine. Vingt ans plus tard, Léni scandalise à nouveau son entourage en s’éprenant de Mehmet, un travailleur turc, et en louant des chambres à prix modique à des immigrés. Sa famille tente alors de l’expulser de la maison familiale.

Autour du livre

Publié en 1971, « Portrait de groupe avec dame » constitue l’œuvre maîtresse de Heinrich Böll, celle qui précède immédiatement l’attribution de son Prix Nobel de littérature en 1972. Le titre reflète parfaitement la construction narrative : autour de Leni Pfeiffer, figure centrale mais presque toujours silencieuse, gravitent plus de 130 personnages dont les témoignages s’entrecroisent pour tisser une fresque de l’Allemagne entre 1922 et 1970.

La singularité du dispositif narratif tient à sa forme pseudo-documentaire où un narrateur, qui se désigne comme « l’auteur », mène une enquête minutieuse sur Leni à travers une multitude d’interviews et de documents. Cette architecture complexe permet d’aborder de biais les grands bouleversements historiques : la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction. Mais paradoxalement, plus les témoignages s’accumulent sur Leni, plus son mystère s’épaissit – comme si la multiplication des points de vue finissait par brouiller plutôt qu’éclaircir son portrait.

Le choix d’une femme comme figure centrale traduit l’évolution de la conception de l’humain chez Böll. Leni incarne une forme de résistance passive : ni héroïne ni militante, elle reste fidèle à sa nature profonde en dépit des conventions sociales. Sa liaison avec un prisonnier russe pendant la guerre ou sa grossesse tardive avec un travailleur turc illustrent son indifférence aux préjugés de son époque. Le roman interroge ainsi la possibilité de préserver son intégrité morale dans une société marquée par les compromissions.

L’humour constitue une composante essentielle du texte, notamment dans le traitement des documents administratifs ou dans les commentaires du narrateur qui devient progressivement un personnage à part entière. Cette ironie subtile permet d’aborder des sujets graves – la délation, la survie pendant la guerre, la reconstruction d’après-guerre – sans jamais sombrer dans le pathos.

La critique de l’époque a souligné l’ampleur et l’originalité de l’entreprise. Marcel Reich-Ranicki note : « Jamais encore on n’avait pu observer chez Böll une telle profusion de sujets et de milieux, de faits, de figures et de sites ». Quelques mois avant l’obtention du Nobel, Böll lui-même définit son projet comme « une tentative d’ajout » montrant que « la littérature peut très bien documenter quelque chose ». L’Académie Nobel désignera d’ailleurs ce roman comme son « œuvre la plus grandement conçue ».

« Portrait de groupe avec dame » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1977 par le réalisateur yougoslave Aleksandar Petrović. Elle met en scène Romy Schneider dans le rôle de Leni Pfeiffer et Brad Dourif dans celui de Boris. Bien que Böll ait initialement participé à l’écriture du scénario, il s’est progressivement désengagé du projet, ce qui a suscité les critiques de l’actrice principale. La première mondiale s’est déroulée au Festival de Cannes en mai 1977.

Aux éditions POINTS ; 480 pages.

3. La grimace (1963)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Bonn, début des années 1960. Hans Schnier, clown professionnel de 27 ans, vient de donner un spectacle catastrophique. Ivre et le genou en miettes, il regagne son appartement vide depuis que Marie, sa compagne depuis six ans, l’a quitté. Cette fervente catholique n’a pas supporté leur vie de concubins et a rejoint les cercles religieux de la ville, abandonnant Hans à sa solitude.

Le roman se déroule sur quelques heures, pendant lesquelles Hans, alcoolisé et blessé au genou, ressasse son histoire dans son appartement de Bonn. Entre deux verres, il passe des coups de téléphone à ses proches, à la recherche d’argent et d’informations sur Marie. Ces conversations font ressurgir les fantômes du passé, notamment celui de sa sœur Henriette, envoyée à seize ans aux batteries antiaériennes par leur mère fanatisée, où elle trouva la mort dans les derniers jours de la guerre.

À travers le regard acerbe de ce clown désenchanté, Heinrich Böll dresse le portrait d’une société allemande qui cherche à effacer ses responsabilités d’après-guerre. La mère de Hans, jadis fervente nazie, préside désormais une association pour la réconciliation raciale. Les anciens collaborateurs se reconvertissent dans les œuvres caritatives. L’Église catholique impose sa morale et dicte les comportements.

Autour du livre

Dans « La grimace », Heinrich Böll s’attaque frontalement aux hypocrisies de l’Allemagne d’après-guerre. Cette histoire de clown déchu devient le prisme par lequel se révèle une société profondément marquée par son passé nazi et qui cherche à s’en absoudre à travers un catholicisme de façade. L’intrigue se déroule dans les années 1960 à Bonn, période du « miracle économique allemand » où le pays connaît une prospérité retrouvée mais où persistent les non-dits et les compromissions.

La publication du roman en 1963 provoque immédiatement une violente polémique. Dès sa prépublication dans la Süddeutsche Zeitung, l’Église catholique monte au créneau pour dénoncer ce qu’elle considère comme une attaque. Le succès commercial ne se dément pourtant pas, démontrant que le personnage de Hans Schnier touche une corde sensible dans la société allemande de l’époque.

L’originalité de l’œuvre tient notamment à sa structure temporelle : toute l’action se concentre sur quelques heures à peine, durant lesquelles le protagoniste, à travers ses appels téléphoniques et ses réminiscences, démonte méthodiquement les mécanismes de l’oubli collectif. Sa mère, ancienne nazie convaincue devenue présidente d’une association pour la réconciliation raciale, incarne parfaitement cette volonté d’effacement du passé que Böll nomme « l’incapacité de pleurer ».

Le choix d’un clown comme protagoniste n’a rien d’anodin. Figure marginale par excellence, Hans peut dire les vérités que personne ne veut entendre. Son art même consiste à révéler l’absurdité des conventions sociales. Comme il le déclare : « Je suis un clown et je collectionne les moments ». Cette position d’observateur extérieur lui permet de pointer du doigt l’hypocrisie d’une société où les anciens nazis se recyclent en bons catholiques et où le conformisme social étouffe toute authenticité.

La critique, notamment à travers la plume d’Ulrich Greiner dans le Zeit-Literatur, souligne la dimension morale et politique de l’œuvre. Greiner note que « l’esthétique et la morale se stimulent l’une l’autre » et que la critique de Böll envers « l’avarice, la cupidité et la double morale » conserve toute son actualité. Il remarque également que contrairement à l’image d’écrivain conciliateur qu’on lui prête parfois, Böll fait preuve dans ce roman d’une « colère profonde » qui en constitue le moteur principal.

« La grimace » connaît plusieurs adaptations, dont la plus notable reste celle de Vojtěch Jasný pour le cinéma en 1976, avec Helmut Griem dans le rôle principal. Plus récemment, en 2019, le Nationaltheater Mannheim en propose une version théâtrale dans une mise en scène de Maxim Didenko, présentée comme une « caricature clownesque » de la société mensongère des années Adenauer.

Aux éditions POINTS ; 288 pages.