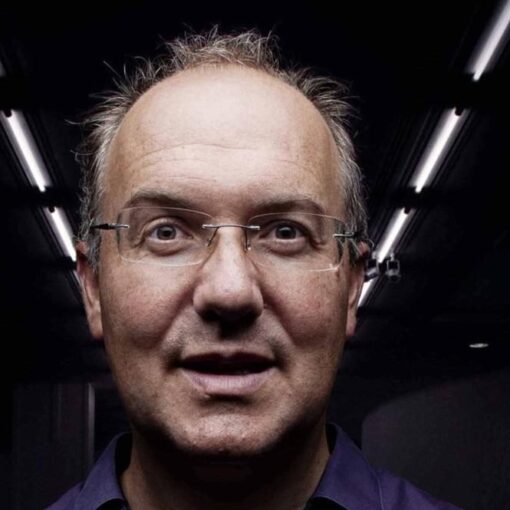

François Garde naît en 1959 au Cannet, dans une famille d’intellectuels – son père est l’universitaire Paul Garde. Brillant étudiant, il sort diplômé de l’ENA en 1984 et entame une carrière dans la haute fonction publique qui le mène notamment en Nouvelle-Calédonie, où il occupe à deux reprises le poste de secrétaire général. De 2000 à 2004, il prend la direction des Terres australes et antarctiques françaises, une expérience qui marquera profondément son œuvre littéraire.

Parallèlement à ses fonctions administratives, qui l’amènent aussi à diriger la station de Val d’Isère et à siéger comme vice-président dans différents tribunaux administratifs, François Garde développe une intense activité d’écrivain. Il publie d’abord des essais sur les territoires qu’il a administrés, avant de se lancer dans la fiction en 2012 avec « Ce qu’il advint du sauvage blanc ». Ce premier roman, qui raconte l’histoire d’un Occidental transformé par son séjour parmi les Aborigènes d’Australie, remporte un succès retentissant et de nombreuses récompenses, dont le prix Goncourt du premier roman.

Depuis, François Garde continue à écrire romans et récits, s’intéressant particulièrement aux thèmes du voyage, de l’ailleurs et de la transformation personnelle. Il publie notamment « Marcher à Kerguelen » (2018), un récit autobiographique qui raconte sa traversée à pied de cet archipel austral, et « Lénine à Chamonix » (2020), un recueil de nouvelles mêlant histoire et montagne. « Mon oncle d’Australie », paru aux éditions Grasset en 2024, confirme son attrait pour les terres lointaines et les destins singuliers.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

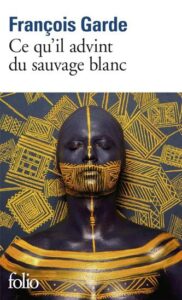

1. Ce qu’il advint du sauvage blanc (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu du XIXe siècle, Narcisse Pelletier, jeune matelot vendéen de dix-huit ans, se retrouve abandonné sur une plage déserte d’Australie par l’équipage de la goélette Saint-Paul. Seul face à une nature hostile dont il ne maîtrise pas les codes, il erre plusieurs jours sans eau ni nourriture avant d’être secouru in extremis par une vieille femme aborigène qui l’intègre à sa tribu. Petit à petit, celui qui ne cessait de répéter « Je suis Narcisse Pelletier, matelot de la goélette Saint-Paul ! » va s’adapter à ce nouveau monde, jusqu’à en oublier sa langue et son identité d’origine.

Dix-sept ans plus tard, un navire anglais découvre sur une plage ce « sauvage blanc » nu et tatoué, incapable de communiquer. Ramené à Sydney, il est confié à Octave de Vallombrun, membre de la Société française de Géographie, qui entreprend de le « re-civiliser ». Entre observation ethnologique et relation quasi-paternelle, le vicomte tente de percer le mystère de cet homme à la double identité, tandis que Narcisse, mutique sur ses années parmi les aborigènes, réapprend laborieusement les codes de la société occidentale.

Autour du livre

À travers cette double narration, François Garde soulève des questionnements essentiels sur la nature humaine et les rapports entre civilisations. D’un côté, le récit brut de l’adaptation de Narcisse à la vie aborigène dépeint la fragilité des acquis culturels face à la nécessité de survie. De l’autre, les lettres d’Octave de Vallombrun au président de la Société de Géographie révèlent les préjugés d’une époque où l’anthropologie balbutie encore.

La construction en miroir met en lumière l’impossibilité de concilier deux identités antagonistes. « Parler, c’est comme mourir », déclare Narcisse, enfermé dans un mutisme qui traduit son incapacité à exister simultanément dans ces deux mondes. Son silence obstiné sur ses années parmi les aborigènes questionne les limites de la communication entre cultures.

Le choix de ne pas documenter la réalité historique de la tribu aborigène a suscité des critiques, notamment de la part de Stephanie Anderson, traductrice australienne. Dans deux lettres ouvertes, elle dénonce une vision stéréotypée perpétuant les clichés du XIXe siècle. François Garde assume cette liberté créatrice, affirmant que son propos n’est pas tant de décrire les aborigènes que d’interroger le regard occidental sur les cultures lointaines.

Couronné par huit prix littéraires dont le Goncourt du premier roman 2012, « Ce qu’il advint du sauvage blanc » s’inscrit dans la lignée des mythes du naufragé, de « Robinson Crusoé » à « L’enfant sauvage de l’Aveyron ». Mais là où ces récits célèbrent souvent le triomphe de la civilisation, celui-ci questionne ses fondements mêmes. La figure d’Octave de Vallombrun, scientifique idéaliste confronté aux limites de sa propre culture, incarne les contradictions d’une société coloniale persuadée de sa supériorité.

François Garde excelle particulièrement dans sa représentation de la Société de Géographie française, microcosme où s’affrontent les ambitions et les convictions scientifiques. La scène de présentation de Narcisse devant l’assemblée des savants constitue une satire mordante de l’arrogance intellectuelle de l’époque.

Cette histoire vraie de Narcisse Pelletier continue de résonner avec les débats contemporains sur l’identité culturelle et l’altérité. Son destin tragique – il disparaîtra mystérieusement après une dispute avec Vallombrun – symbolise l’échec d’une réintégration forcée et pose la question universelle de l’appartenance.

Aux éditions FOLIO ; 384 pages.

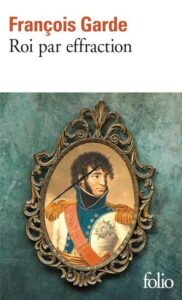

2. Roi par effraction (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En octobre 1815, quatre mois après la défaite de Waterloo, tandis que Napoléon fait route vers son exil à Sainte-Hélène, Joachim Murat tente un dernier coup de force pour reconquérir le royaume de Naples. Tentative désespérée qui se solde par son arrestation à Pizzo, en Calabre. Durant les six jours qui précèdent son exécution, l’ancien roi déchu revit les moments décisifs de son extraordinaire ascension.

Fils d’un modeste aubergiste du Quercy, Murat s’impose comme l’un des plus brillants cavaliers de l’armée napoléonienne. Sa bravoure et son charisme lui valent non seulement les honneurs militaires, mais aussi la main de Caroline Bonaparte, sœur cadette de l’Empereur. Devenu maréchal d’Empire puis roi de Naples, il ne cesse pourtant de quémander la reconnaissance de son illustre beau-frère. Cette quête obsessionnelle d’approbation le poursuit jusqu’à sa chute, quand la débâcle de l’Empire le contraint à choisir entre sa fidélité à Napoléon et la sauvegarde de son trône.

Autour du livre

La construction narrative en six chapitres, calquée sur les six derniers jours de Murat dans sa prison de Pizzo, offre une résonance particulière avec « Les Mémoires d’Hadrien » de Marguerite Yourcenar. Cette architecture permet d’alterner habilement entre l’intimité de la cellule et les grandes chevauchées de l’épopée napoléonienne, créant un contraste saisissant entre l’immobilité du condamné et le mouvement perpétuel qui caractérisa sa vie.

Le personnage de Caroline Bonaparte émerge comme une figure majeure du récit, plus stratège et intelligente que son époux. Son influence sur les événements et sa capacité à infléchir les décisions de son frère empereur révèlent une dimension méconnue de l’histoire napoléonienne. La relation triangulaire entre Napoléon, Murat et Caroline constitue l’un des axes majeurs du livre, où les liens familiaux s’entremêlent constamment aux enjeux politiques.

Cette biographie romancée dépasse le simple récit historique pour interroger les mécanismes du pouvoir et la fragilité des destins d’exception. Le dicton populaire – « mieux vaut être grand chez les petits que petit chez les grands » – résume parfaitement le paradoxe de Murat, plus à l’aise dans son rôle de hussard que dans celui de roi. Sa quête perpétuelle de reconnaissance auprès de Napoléon illustre les tourments d’un homme qui, malgré son ascension fulgurante, ne parvient jamais à s’affranchir totalement de ses origines modestes.

« Roi par effraction » accorde une attention particulière à l’impact de Murat sur l’Italie, notamment son rôle dans l’unification temporaire du pays et l’affection que lui portait la population napolitaine. Ces éléments permettent de nuancer le jugement historique porté sur ce personnage, souvent réduit à sa seule dimension militaire ou à sa trahison finale envers Napoléon. Un chapitre final intitulé « postérité » délimite avec précision la frontière entre fiction et histoire, donnant au lecteur les clés pour distinguer les éléments inventés des faits avérés.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

3. Mon oncle d’Australie (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’aube du XXe siècle, Marcel Garde, jeune homme de vingt ans issu d’une famille bourgeoise du Vaucluse, disparaît mystérieusement. La légende familiale raconte qu’il aurait été exilé en Australie par son père Gustave suite à un acte inavouable. Pendant plus d’un siècle, son nom est banni des conversations, son existence effacée des mémoires. Seule une confidence de tante Valentine en 1946 brise furtivement ce silence pesant.

Cent vingt ans plus tard, François Garde découvre l’existence de ce grand-oncle en lisant les mémoires de son père Paul. Intrigué par cette figure fantomatique, il entreprend des recherches pour percer le mystère. Dans un premier temps, il imagine la vie de Marcel en Australie : son arrivée à Sydney sans le sou, sa lutte pour survivre dans un pays dont il ne maîtrise pas la langue, ses efforts pour se construire une nouvelle identité loin des siens.

Mais la réalité s’avère bien différente. En poursuivant son enquête dans les archives militaires, François Garde met au jour une tout autre destinée : Marcel n’a jamais mis les pieds en Australie. La vérité, soigneusement dissimulée pendant plus d’un siècle, révèle un destin tragique qui n’a rien à voir avec le mythe familial.

Autour du livre

La genèse de « Mon oncle d’Australie » trouve son origine dans une émission de radio où une phrase anodine sur « tonton Marcel » – qui désignait en réalité Marcel Proust – déclenche chez François Garde l’impulsion de reprendre des recherches abandonnées deux ans plus tôt. Cette coïncidence le pousse à rouvrir un dossier familial sensible, qu’il mettra huit années à finaliser, entre doutes et découragements.

Le choix de ne publier ce texte qu’après le décès de son père en 2021 témoigne d’une réflexion éthique sur la transmission des secrets familiaux. François Garde s’interroge : faut-il toujours dévoiler la vérité aux générations précédentes ? Cette question le taraude jusqu’à la fin, lorsqu’il choisit de ne pas révéler à son père âgé de 93 ans les conclusions de son enquête.

La construction tripartite de l’ouvrage illustre le cheminement intellectuel et émotionnel de l’écrivain : d’abord la fiction pure née de son imagination, puis l’histoire familiale documentée, et enfin la révélation de la vérité. Cette architecture narrative transforme progressivement une simple quête généalogique en méditation sur les mécanismes de transmission intergénérationnelle. « Le secret de famille n’est pas un effacement, c’est un mode de transmission, c’est remettre à plus tard ce qui ne peut s’intégrer maintenant. »

Cette œuvre s’inscrit dans la continuité des précédents textes de François Garde (« L’effroi », « Ce qu’il advint du sauvage blanc », « Roi par effraction ») tout en marquant une rupture par son caractère autobiographique. Le récit jongle entre les époques et les lieux – le Vaucluse de 1900, l’Australie imaginée, la France contemporaine – pour tisser une réflexion sur la puissance des non-dits familiaux et leur capacité à modeler plusieurs générations. Une phrase du livre résume parfaitement cet enjeu : « Nous sommes des mots dans une phrase commencée par nos parents et qui sera terminée par nos enfants. Mais si cette phrase est un mensonge ? »

Aux éditions GRASSET ; 240 pages.

4. Pour trois couronnes (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Philippe Zafar exerce une profession insolite qu’il a lui-même créée : curateur aux documents privés. Autrement dit, il met de l’ordre dans les papiers des défunts pour soulager les familles endeuillées, généralement fortunées. Sa 107ème mission le conduit chez les Colbert après le décès de Thomas, magnat du commerce maritime. En triant les archives, il découvre un texte mystérieux de trois pages relatant comment un jeune marin aurait reçu trois couronnes d’or pour faire un enfant à une femme masquée.

Intriguée par cette confession énigmatique, la veuve Colbert mandate Zafar pour percer le mystère et découvrir si un héritier serait né de cette liaison. L’enquête mène d’abord le curateur en France, où il remonte la piste de Thomas Colbert à travers registres maritimes et documents d’époque. Ses recherches le conduisent ensuite jusqu’à Bourg-Tapage, une ancienne colonie française des tropiques. Sur cette île fictive marquée par de récents troubles politiques, Zafar découvre rapidement l’existence d’une famille, les Tobias, qui pourrait être liée à Thomas Colbert.

Mais à mesure que la vérité se dessine, Zafar comprend que ses découvertes risquent d’avoir des répercussions dévastatrices sur l’équilibre fragile de l’île. Cette mission confronte aussi le curateur à ses propres zones d’ombre familiales, lui dont le père libanais est mort dans des circonstances jamais élucidées.

Autour du livre

Après le succès retentissant de « Ce qu’il advint du sauvage blanc », couronné par huit prix littéraires dont le Goncourt du premier roman, François Garde renoue avec les thématiques qui lui sont chères. Dans cette nouvelle création, il mêle adroitement les codes du roman d’aventures à ceux du polar, tout en y insufflant une dimension politique et philosophique.

La force de « Pour trois couronnes » réside dans sa capacité à transcender les genres. Si l’enquête constitue le fil conducteur, elle s’enrichit de digressions savantes en numismatique qui, loin d’alourdir le récit, nourrissent sa progression. Les longues descriptions de la nature exotique s’entrelacent harmonieusement avec les réflexions sur la filiation et les origines. Cette écriture classique, parfois désuète, confère au texte une élégance singulière.

L’île fictive de Bourg-Tapage se dessine comme un microcosme où se cristallisent les enjeux de la décolonisation. La société matrilinéaire qui s’y développe – « Ce sont les femmes qui font les Insulaires […] Seules les femmes insulaires font des Insulaires » – offre un contrepoint saisissant aux questionnements sur l’identité. Les « troubles » qui ont secoué cette ancienne colonie française résonnent comme un écho aux tensions contemporaines.

Le parallèle entre l’histoire personnelle de Philippe Zafar et sa mission professionnelle soulève des interrogations essentielles : faut-il lever le voile sur tous les secrets ? La vérité justifie-t-elle de mettre en péril l’équilibre d’une société ? Les réponses ne sont jamais manichéennes, mais s’inscrivent dans une réflexion nuancée sur la transmission et la mémoire collective.

La critique souligne la finesse avec laquelle François Garde a su romancer cette enquête tout en préservant sa substance. Si certains événements ont été dramatisés, notamment l’ampleur des « troubles », c’est pour mieux servir ce « conte philosophique, au sens politique de la tradition des Lumières ».

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

5. L’effroi (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le soir du 20 avril, un scandale sans précédent secoue l’Opéra Garnier. Lors de la première de « Così fan tutte », retransmise en direct à la télévision, le prestigieux chef d’orchestre Louis Craon fait le salut nazi et lance un « Heil Hitler » devant un public médusé. Dans la fosse, Sébastien Armant, modeste altiste, ressent un sentiment d’effroi si puissant qu’il ne peut rester immobile. Spontanément, il se lève et tourne le dos au maestro, déclenchant un mouvement de protestation qui gagne rapidement l’ensemble de l’orchestre puis les spectateurs.

Les caméras immortalisent la scène et, en quelques heures, Sébastien Armant devient malgré lui une figure nationale. La direction de l’Opéra, par l’entremise de sa chargée de communication, orchestre sa médiatisation. L’altiste se retrouve propulsé sur tous les plateaux de télévision, sollicité pour des conférences, courtisé par le monde du spectacle. « L’homme qui a dit non » incarne désormais une forme de résistance moderne que chacun cherche à s’approprier.

Mais cette notoriété soudaine a son revers. Un mystérieux groupuscule d’extrême-droite menace Sébastien, l’obligeant à vivre sous protection policière. Ses collègues musiciens lui reprochent d’avoir brisé l’harmonie de l’orchestre. Sa famille souffre de cette exposition médiatique permanente. Et quand l’intérêt du public s’émousse, Sébastien se retrouve brutalement abandonné par ceux-là mêmes qui l’avaient porté aux nues.

Autour du livre

En s’éloignant de ses précédentes œuvres comme « Ce qu’il advint du sauvage blanc » et « Pour trois couronnes », François Garde compose avec « L’effroi » une satire musclée du monde médiatique contemporain. La force du récit réside dans sa capacité à démonter les mécanismes de fabrication d’une célébrité éphémère, depuis son émergence jusqu’à sa chute programmée.

Le cadre de l’Opéra Garnier, avec ses codes et ses conventions, sert de toile de fond à une critique sociale qui dépasse largement le milieu musical. Le personnage de Jean-Pierre Chomérac, président du conseil d’administration, symbolise cette instrumentalisation cynique : ancien préfet et ambassadeur nommé à ce poste par ses relations politiques, il ne connaît rien à la musique mais excelle dans l’art de la parade. La métaphore des échecs qu’il utilise lors de son entretien avec Sébastien Armant illustre sa vision froide des rapports hiérarchiques : « Pour moi, vous êtes un pion […] Un pion peut être sacrifié. Il peut défendre une position stratégique. »

La question de l’héroïsme ordinaire traverse l’œuvre comme un fil rouge. Le geste de Sébastien, dicté par l’effroi plutôt que par le courage, se trouve récupéré et transformé par les médias en symbole de résistance. Cette manipulation atteint son paroxysme quand un communicant compare l’altiste aux grandes figures révolutionnaires françaises : « La prise de la Bastille, Gavroche, la Commune, la libération de Paris, mai 68. Notre histoire se régale de telles figures. »

La confrontation finale avec le chef d’orchestre Louis Craon prend des allures d’odyssée hallucinatoire, culminant dans un « bunker à baies vitrées donnant sur un lac de ténèbres ». Cette scène cristallise l’opposition entre deux visions du pouvoir : celle de Chomérac, bureaucratique et calculatrice, face à celle de Craon qui revendique l’autorité absolue du chef d’orchestre : « D’un léger mouvement du poignet droit, je déclenche les clarinettes et fais taire les bassons. Qui se plaint d’une aussi parfaite hiérarchie ? »

La structure chronologique suit minutieusement la trajectoire de Sébastien sur une trentaine de jours, de son ascension fulgurante à sa chute brutale. L’épilogue marque un retour à l’essentiel : l’abandon de l’orchestre pour la musique de chambre, le passage de l’exécution à l’enseignement, comme un rejet définitif de toute forme d’autorité abusive.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.