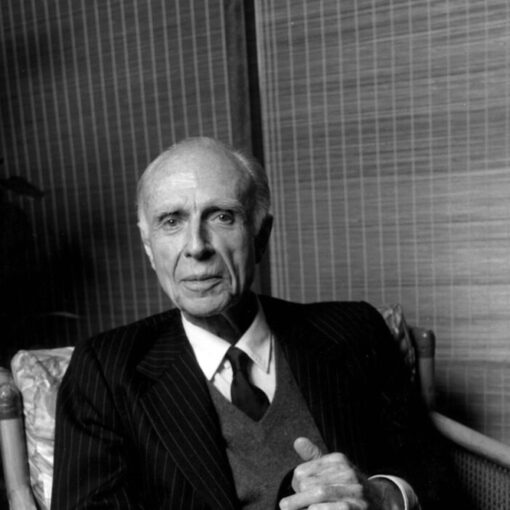

Alain Damasio naît le 1er août 1969 à Lyon, d’un père carrossier et d’une mère agrégée d’anglais. Après une classe préparatoire aux écoles de commerce, il intègre l’ESSEC dont il sort diplômé en 1991. Il commence à écrire vers l’âge de 20 ans.

Son premier roman, « La zone du dehors » (1999), aborde les sociétés de contrôle sous le modèle démocratique. Mais c’est « La Horde du Contrevent » (2004) qui le consacre, remportant le grand prix de l’Imaginaire en 2006 et devenant un véritable succès public avec 400 000 exemplaires vendus. En 2019, il publie « Les Furtifs », puis « Scarlett et Novak » en 2021 et « Vallée du Silicium » en 2024.

Outre la littérature, Damasio s’investit dans de nombreux projets : il cofonde le studio de jeux vidéo Dontnod Entertainment, participe à des créations sonores et collabore avec des musiciens comme Rone. Militant engagé, il soutient notamment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et le mouvement des Gilets jaunes.

Son style se caractérise par l’invention de néologismes et une attention particulière portée à la musicalité de l’écriture. Il vit actuellement dans les Alpes-de-Haute-Provence, où il participe à une « Zone d’expérimentation sociale terrestre et enchantée ».

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La Horde du Contrevent (roman de science-fantasy, 2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un monde balayé sans répit par des vents dévastateurs, la 34ème Horde du Contrevent entreprend une mission qui dure depuis trois décennies : remonter à contre-courant jusqu’à la source mystérieuse des vents, en Extrême-Amont. Ces vingt-trois élus choisis et entraînés dès l’enfance forment un groupe soudé où chacun remplit un rôle précis : Golgoth trace la route, Sov consigne leur périple, Caracole maintient le moral par ses facéties, tandis qu’Oroshi étudie les formes du vent.

Sur leur chemin, des épreuves titanesques les attendent : le furvent capable de broyer les os, la traversée périlleuse de la flaque de Lapsane, l’ascension du massif glacé de Norska, sans oublier les énigmatiques chrones aux pouvoirs surnaturels. La Horde doit aussi composer avec les habitants de ce monde hostile : les Fréoles qui naviguent grâce au vent, les Obliques qui pillent les voyageurs, et de mystérieux poursuivants qui tentent de les éliminer.

L’unité du groupe est mise à rude épreuve alors que des questions existentielles surgissent : pourquoi les trente-trois Hordes précédentes ont-elles échoué ? Que trouveront-ils en Extrême-Amont ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Autour du livre

La construction même de « La Horde du Contrevent » s’inscrit dans sa thématique : la pagination à rebours accompagne la progression des personnages vers l’Extrême-Amont. Un système élaboré de glyphes permet d’identifier les 23 narrateurs, chacun doté d’une voix distinctive. Damasio va jusqu’à créer une notation du vent utilisant les signes de ponctuation pour en transcrire les variations et les rythmes.

L’édition originale de 2004 chez La Volte s’accompagne d’un CD musical composé par Arno Alyvan, conçu comme une « bande originale du livre ». Une édition de luxe propose également un DVD comprenant un entretien avec l’auteur et un reportage sur la genèse de l’œuvre, réalisé par son frère Bruno Raymond-Damasio. En 2007, une réédition en format poche chez Folio SF connaît un succès considérable avec plus de 130 000 exemplaires vendus en huit ans.

Les adaptations se multiplient : une bande dessinée signée Éric Henninot chez Delcourt (quatre tomes entre 2017 et 2024), un jeu de rôle officiel intitulé « Rafales » par Pierre Weill. Les fans s’approprient également l’univers à travers des créations diverses : le jeu vidéo RPG textuel « La Onzième Horde », une démo de jeu d’aventure 3D par des étudiants de Gamagora, des lectures théâtralisées comme « Furvent » par la Compagnie Erno.

Couronné par le Grand Prix de l’Imaginaire en 2006, « La Horde du Contrevent » suscite des réactions contrastées. Les critiques saluent son ambition narrative et sa dimension philosophique, tout en soulignant parfois la complexité de son style. Cette œuvre qui devait initialement former un diptyque – Damasio ayant renoncé au second tome – mêle références philosophiques (Deleuze, Guattari, Nietzsche) et poétiques (Shakespeare, Éluard). Une exégèse publiée en 2015, « L’Étoffe dont sont tissés les vents », comprend deux textes de l’auteur approfondissant les thématiques du livre.

Aux éditions FOLIO ; 736 pages.

2. La Zone du Dehors (roman de science-fiction, 1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2084, sur un satellite de Saturne, la cité de Cerclon I offre un havre artificiel à sept millions d’humains ayant fui une Terre dévastée par la quatrième guerre mondiale. Cette société se présente comme une démocratie idéale où chaque civiyen est évalué tous les deux ans lors du « Clastre », un système de notation qui détermine sa position sociale. Le rang obtenu se traduit par un code de lettres : une seule lettre pour les dirigeants (A étant le président), jusqu’à cinq lettres pour les plus modestes. Dans cet univers ultra-contrôlé où la surveillance est omniprésente, Capt, un professeur de philosophie, dirige un mouvement contestataire nommé la Volte aux côtés de ses compagnons du « Bosquet » : Kamio, Slift, Brihx et Obffs.

Face à l’inefficacité des actions non-violentes, la Volte décide de passer à des méthodes plus radicales pour réveiller une population anesthésiée par le confort et la consommation. Leurs opérations subversives culminent avec l’attaque de la tour de télévision, qui se solde par la capture de Capt. Emprisonné, celui-ci refuse les propositions de ralliement du gouvernement et s’évade avec l’aide de Slift. S’ensuit une révolte populaire qui permet au groupe de concrétiser son projet : créer dans la « Zone du Dehors » des cités libres échappant au système du Clastre.

Autour du livre

Publié initialement chez Cylibris en 1999 puis réédité dans une version remaniée par La Volte en 2007, « La Zone du Dehors » est la première œuvre d’Alain Damasio, écrite entre 1992 et 1997 alors qu’il n’avait que 22 ans. Cette jeunesse se traduit par une fougue intellectuelle nourrie de philosophie nietzschéenne, deleuzienne et foucaldienne, qui irrigue l’ensemble du texte.

Si le cadre dystopique évoque clairement « 1984 » d’Orwell – ne serait-ce que par la date de 2084 – le propos s’en distingue nettement. L’oppression ne s’exerce plus ici par la violence mais par le confort et le consensus, dans une société qui manipule ses citoyens en comblant leurs désirs. Cette réflexion sur les mécanismes du contrôle social résonne particulièrement avec l’émergence actuelle des technologies de surveillance et de notation permanente des individus.

La narration alterne entre sept voix différentes, chacune marquée par son propre style et sa vision du monde. Cette polyphonie, qui préfigure celle de « La Horde du Contrevent », permet d’aborder la question politique sous des angles multiples. Les débats théoriques entre membres de la Volte interrogent notamment les limites de l’action révolutionnaire et la possibilité d’une société véritablement libre.

Récompensé par le Prix Européen Utopiales en 2007, « La Zone du Dehors » a fait l’objet en 2014-2015 d’une adaptation théâtrale intitulée « Le Dehors de toute chose », monologue créé et interprété par Benjamin Mayet sous la direction de Thomas Lihn. Cette version scénique condense les thèmes principaux du livre autour de l’injonction centrale : « Change l’ordre du monde plutôt que tes désirs ».

Certains critiques pointent néanmoins des faiblesses, comme la quasi-absence de personnages féminins complexes ou la longueur de certains développements théoriques. Le traitement du terrorisme suscite également des débats, la violence des actions de la Volte posant la question des moyens légitimes de résistance face à un système oppressif.

L’originalité de « La Zone du Dehors » tient aussi à sa capacité à fusionner réflexion politique et invention narrative. Les néologismes foisonnent, les jeux de mots (« réfléchir c’est fléchir deux fois ») structurent la pensée, créant une langue qui incarne physiquement la résistance qu’elle théorise. Plus qu’une simple critique du pouvoir, le texte propose une réflexion sur la possibilité même de s’extraire des mécanismes de contrôle social pour inventer d’autres formes de vie collective.

Aux éditions FOLIO ; 656 pages.

3. Les Furtifs (roman de science-fiction, 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2041, dans une France où l’État s’est effondré, les villes ont été privatisées par des multinationales. La ville d’Orange, rachetée par l’entreprise éponyme, impose à ses citoyens des forfaits (standard, premium ou privilège) qui déterminent leur accès aux différents quartiers. Chaque habitant porte une bague connectée qui traque ses moindres faits et gestes.

Dans ce contexte dystopique, Lorca Varèse, jadis sociologue, cherche désespérément sa fille Tishka, mystérieusement disparue de sa chambre deux ans plus tôt. Persuadé que cette disparition est liée aux « furtifs » – des créatures quasi-invisibles capables de se métamorphoser – il intègre le RÉCIF (Recherches, Études, Chasse et Investigations Furtives), une unité militaire spécialisée dans leur traque.

Au sein de sa nouvelle équipe composée de Saskia la traqueuse sonore, Nèr le spécialiste optique et Agüero le chef d’unité, Lorca découvre peu à peu la nature extraordinaire de ces êtres qui se nourrissent des sons et peuvent assimiler tout type de matière. Pendant ce temps, son ex-femme Sahar, devenue « proferrante » (enseignante clandestine), rejoint les mouvements de résistance qui s’opposent à la privatisation généralisée.

La quête de Lorca le mène à côtoyer les marges de la société, là où subsistent des poches de liberté échappant au contrôle numérique : zones autogérées, îles artificielles habitées par des alternatifs, communautés rebelles. Ce parcours transforme profondément sa vision du monde et celle de ses coéquipiers.

Autour du livre

Quinze années séparent la publication des « Furtifs » de celle de « La Horde du Contrevent », best-seller qui s’est écoulé à 250 000 exemplaires. Cette longue gestation – dix ans d’écriture entrecoupés de pauses – a permis à Damasio d’affiner sa réflexion sur les dérives technologiques et sociétales contemporaines. Il transpose dans un futur proche les germes de notre présent : surveillance généralisée, privatisation rampante, ultra-libéralisme triomphant.

La narration polyphonique s’appuie sur un dispositif typographique novateur : chaque personnage narrateur se distingue par ses propres signes diacritiques. Cette signature graphique résulte d’une étroite collaboration avec la typographe Esther Szac. Le choix de la police Garamond, caractère sobre et fluide du XVIe siècle, crée un contraste saisissant avec la modernité dystopique du propos.

« Les Furtifs » se déploie bien au-delà du livre : un album musical (« Entrer dans la couleur ») composé avec le guitariste Yan Péchin accompagne l’œuvre. Plusieurs déclinaisons scéniques en ont émergé : le concert-lecture éponyme, (« Les Furtifs, émeute musicale ») avec le groupe Palo Alto, et « L’Oratorio Furtif » mis en scène par Laëtitia Pitz. Le projet Phonophore, soutenu par la région Languedoc-Roussillon, prolonge l’univers sonore du livre à travers une banque d’extraits immersifs.

Le succès ne s’est pas démenti : plus de 65 000 exemplaires vendus dès le premier mois, élu meilleur livre de l’année 2019 par le magazine Lire, couronné par le Grand Prix de l’Imaginaire 2020 dans la catégorie « Roman francophone ». La critique salue la densité de l’univers dépeint, la force du message politique et la puissance poétique qui se dégage de cette « critique féroce du monde ultralibéral », selon les mots de Clément Martel dans Le Monde.

Aux éditions FOLIO ; 944 pages.

4. Aucun souvenir assez solide (recueil de nouvelles, 2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Ce recueil de dix nouvelles d’Alain Damasio dépeint un futur où la technologie et le capitalisme ont pris le contrôle total de nos vies.

« Les Hauts Parleurs » nous transporte dans un monde où le langage est devenu une marchandise privatisée. Un petit groupe de résistants, mené par le charismatique Spassky, lutte contre cette confiscation des mots en créant un nouveau vocabulaire poétique. Par des joutes verbales malicieuses, ils défient le système qui ne laisse que cent mots en libre usage.

« Annah à travers la Harpe » narre l’odyssée bouleversante d’un père endeuillé qui part à la recherche de sa fille de deux ans dans un au-delà technologique. Malgré tous les dispositifs de sécurité censés la protéger, Annah est morte dans un accident. Son père consulte alors un mystérieux passeur capable de communiquer avec les morts.

« Le Bruit des Bagues » se déroule dans une société ultra-connectée où chaque citoyen porte une bague enregistrant ses moindres faits et gestes. Un vendeur nommé Sony rencontre Loréal, membre d’une cellule dissidente, et décide de changer d’identité pour échapper à cette surveillance permanente.

Dans « C@ptch@ », des enfants séparés de leurs parents tentent de traverser une ville truffée de pièges qui les « dématérialisent » en données numériques. Ces jeunes, qui se nourrissent de composants informatiques, rêvent d’être transformés en forums populaires plutôt qu’en simples pixels.

« So Phare Away » dépeint un monde submergé par des marées d’asphalte où seuls émergent des phares depuis lesquels les humains communiquent par signaux lumineux. Deux gardiens amoureux, Sofia et Farrago, tentent de maintenir leur lien malgré la multiplication des tours qui brouillent leurs messages.

« Les Hybres » suit un artiste-chasseur qui traque d’étranges créatures mi-organiques mi-mécaniques dans une usine abandonnée pour les transformer en sculptures. Sa quête prend un virage inattendu lorsqu’il se retrouve lui-même métamorphosé par sa dernière capture.

« El Levir et le Livre » relate la quête mystique d’un scribe chargé d’écrire le Livre ultime selon des règles précises : chaque mot doit être deux fois plus grand que le précédent et inscrit sur un support différent, qu’il s’agisse de sable, de pluie ou du vol des oiseaux.

« Sam va mieux » décrit la dérive d’un homme seul dans un Paris post-apocalyptique, accompagné de ce qu’il croit être son fils. Obsédé par l’idée de faire parler le vent et l’eau, il sombre progressivement dans une folie teintée d’espoir.

« Une stupéfiante salve d’escarbilles de houille écarlate » raconte l’histoire d’Ile, un aéromaître atteint du « mu », une force mystérieuse qui transforme tout ce qu’il touche. Une course aérienne oppose différents êtres dotés de ce pouvoir pour déterminer qui en est le plus digne.

La dernière nouvelle, « Aucun souvenir assez solide », condense en deux pages la tentative d’un homme de ranimer ses souvenirs amoureux avant qu’ils ne s’effacent définitivement, questionnant la fragilité de la mémoire et des émotions.

Autour du livre

À travers ces récits aux atmosphères éclectiques, du cyberpunk au réalisme magique, se dessine une critique musclée de notre rapport à la technologie et aux relations humaines. Alain Damasio questionne notre soumission croissante au numérique et à la surveillance généralisée, qui mènent à une déshumanisation progressive des rapports sociaux. Les personnages luttent pour préserver leur individualité et leur liberté face à des systèmes de contrôle toujours plus invasifs.

La force du recueil réside dans sa capacité à réinventer la langue pour mieux décrire ces mondes étranges mais terriblement proches du nôtre. Damasio joue constamment avec les mots, créant un style unique qui mêle néologismes, jeux sonores et déconstruction syntaxique.

Couronné du Grand Prix de l’Imaginaire 2005 pour « La Horde du Contrevent », l’auteur confirme ici sa place singulière dans le paysage littéraire français. Certaines nouvelles du recueil préfigurent d’ailleurs les thèmes qu’il développera plus tard dans « Les Furtifs », notamment la résistance à l’uniformisation technologique et la quête d’espaces de liberté dans les angles morts du système.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

5. Vallée du silicium (essai, 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En avril 2022, Alain Damasio se rend dans la Silicon Valley pour une résidence d’écrivain à la Villa Albertine de San Francisco. L’auteur de science-fiction part à la rencontre des géants de la technologie qui façonnent notre quotidien numérique. De ses observations naissent sept chroniques qui sondent les mutations technologiques de notre époque.

Son périple débute au siège d’Apple, baptisé « The Ring », un anneau de 1,5 km de circonférence où travaillent 12 000 salariés. Il poursuit son immersion en observant les voitures autonomes qui sillonnent les rues désertes de San Francisco, avant de s’aventurer dans le quartier défavorisé de Tenderloin, à deux pas des locaux de Twitter, où la misère côtoie l’opulence des géants du numérique.

L’ouvrage s’achève sur une nouvelle de science-fiction inédite, « Lavée du silicium », qui met en scène une famille piégée dans son appartement intelligent lors d’une catastrophe climatique à San Francisco. L’intelligence artificielle censée les protéger finit par les emprisonner, illustrant les dangers d’une dépendance excessive à la technologie.

Autour du livre

À travers sept chroniques littéraires et une nouvelle de science-fiction, « Vallée du silicium » dresse un état des lieux critique de notre relation aux technologies. Né d’une résidence à la Villa Albertine de San Francisco en avril 2022, ce texte hybride mêle observation sociologique et réflexion philosophique pour interroger l’emprise croissante du numérique sur nos existences.

La technique d’écriture de Damasio se distingue par son approche novatrice de l’écriture inclusive : un chapitre sur deux féminise les pluriels neutres, créant selon ses mots « un trouble stimulant » qui renverse quatre siècles de domination masculine dans la langue. Cette innovation formelle s’accompagne d’une création lexicale foisonnante : « serf-made-men », « technogreffe », « technococon » enrichissent le vocabulaire pour mieux saisir les mutations contemporaines.

Les références à Baudrillard, Deleuze et Illich ancrent la réflexion dans une tradition philosophique française, tout en actualisant leur pensée à l’aune des bouleversements technologiques actuels. Damasio confronte notamment le concept de « convivialité » d’Illich aux réalités de la Silicon Valley, où l’individualisme technologique a supplanté les liens sociaux traditionnels.

La présence du quartier Tenderloin, zone de misère extrême à deux pas des sièges rutilants des GAFAM, sert de métaphore aux inégalités générées par l’économie numérique. Cette proximité géographique révèle les contradictions d’un système qui promet la connexion universelle mais creuse les fractures sociales.

La nouvelle finale « Lavée du silicium » synthétise les thèmes abordés dans les chroniques à travers une fiction catastrophe. Elle esquisse la possibilité d’une coexistence entre intelligence artificielle et intelligence humaine, entre organique et numérique, suggérant une voie médiane entre technophobie et techno-enthousiasme.

« Vallée du silicium » constitue ainsi un jalon important dans l’évolution de la pensée de Damasio, qui passe d’une position technophobe à une approche technocritique plus nuancée. Cette maturation intellectuelle s’inscrit dans le prolongement de ses œuvres précédentes (« La Horde du Contrevent », « Les Furtifs ») tout en ouvrant de nouvelles perspectives sur notre devenir technologique.

Aux éditions SEUIL ; 336 pages.