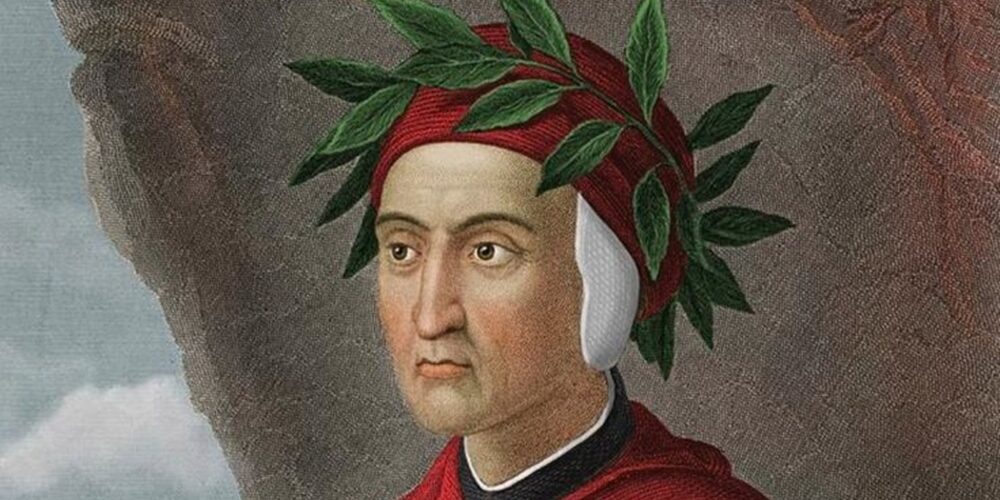

Durante degli Alighieri, dit Dante, naît à Florence entre 1265 et 1267 dans une famille guelfe (favorable au pape). À l’âge de 12 ans, son mariage est arrangé avec Gemma Donati, qu’il épousera plus tard en 1292. En 1274, il fait une rencontre qui marquera durablement sa vie et son œuvre : celle de Béatrice Portinari. Cette dernière meurt jeune, en 1290, inspirant à Dante « La Vita Nuova », œuvre où il sublime son amour.

Dante s’implique activement dans la vie politique florentine. Il devient prieur de Florence en 1300, mais se trouve bientôt pris dans les luttes entre guelfes noirs et blancs. Suite à son opposition à la politique du pape Boniface VIII, il est condamné à l’exil en 1302. Il ne reverra jamais sa ville natale.

Durant son exil, Dante erre de cour en cour à travers l’Italie du Nord. Cette période s’avère intellectuellement très fertile : il rédige plusieurs traités importants, dont le « De vulgari eloquentia » sur la langue vernaculaire et le « De Monarchia » sur ses idées politiques. Il entreprend surtout la rédaction de son chef-d’œuvre, « La Divine Comédie », qu’il poursuit jusqu’à sa mort.

Après avoir trouvé refuge à Ravenne auprès du podestat Guido Novello da Polenta, Dante meurt de la malaria dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321. Son corps repose encore aujourd’hui à Ravenne, malgré les demandes répétées de Florence pour récupérer la dépouille de son illustre enfant.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La Divine Comédie (entre 1303 et 1321)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En l’an 1300, à l’âge de trente-cinq ans, Dante s’égare dans une forêt sombre, métaphore de l’égarement spirituel. Alors qu’il tente d’en sortir et de gravir une colline illuminée par le soleil, trois bêtes sauvages lui barrent le chemin : un lynx symbolisant la luxure, un lion incarnant l’orgueil et une louve figurant l’avarice. Terrorisé, il recule jusqu’à ce qu’apparaisse l’ombre du poète Virgile. Ce dernier, mandaté par Béatrice – la femme que Dante aima et qui mourut à vingt-quatre ans – propose de le guider à travers l’enfer et le purgatoire pour atteindre le paradis.

Les deux poètes franchissent la porte de l’enfer, sur laquelle est gravée la célèbre inscription : « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Ils pénètrent d’abord dans l’Anté-enfer où errent les indolents, ceux qui n’ont jamais pris position. Puis ils traversent l’Achéron grâce à Charon, le nocher des Enfers, pour atteindre le premier cercle : les Limbes. Là séjournent les non baptisés et les grands esprits de l’Antiquité qui n’ont pas connu le Christ.

S’ensuit une descente à travers huit autres cercles concentriques, chacun réservé à un péché particulier. Dans le second cercle, les luxurieux sont emportés par un ouragan éternel ; Dante y rencontre Paolo et Francesca, amants adultères assassinés. Le troisième cercle accueille les gourmands, tourmentés par une pluie glaciale et mordus par Cerbère. Les avares et les prodigues s’affrontent éternellement dans le quatrième cercle. Le cinquième cercle abrite les coléreux, plongés dans les eaux fangeuses du Styx.

La cité infernale de Dité marque l’entrée du sixième cercle, où les hérétiques gisent dans des tombes enflammées. Le septième cercle renferme les violents, immergés dans le Phlégéthon, fleuve de sang en ébullition. Le huitième cercle, nommé Malebolge, se subdivise en dix fosses où sont punis les fraudeurs : séducteurs, devins, hypocrites, voleurs. Enfin, le neuvième cercle est un lac gelé où sont emprisonnés les traîtres. En son centre, Lucifer, créature monstrueuse à trois têtes, broie éternellement Judas, Brutus et Cassius.

Dante et Virgile remontent vers la surface en escaladant le corps de Lucifer et débouchent au Purgatoire. Cette montagne aux sept niveaux permet aux âmes de se purifier de leurs péchés avant d’accéder au Paradis. Chaque niveau correspond à l’un des sept péchés capitaux. Au sommet se trouve le Paradis terrestre, où Virgile doit abandonner Dante. C’est là qu’apparaît Béatrice, qui guidera désormais le poète dans son ascension vers le Paradis et la contemplation divine…

Autour du livre

Rédigée entre 1303 et 1321, « La Divine Comédie » marque l’aboutissement du parcours littéraire de Dante Alighieri. Le titre initial, « Commedia », ne prendra son qualificatif « divine » qu’en 1555 lors de son impression à Venise par Gabriele Giolito de Ferrari. Ce choix du mot « comédie » s’explique par deux raisons principales évoquées dans une lettre à Cangrande della Scala : d’une part, selon les conventions littéraires de l’époque, une comédie désignait une œuvre au dénouement heureux malgré des débuts difficiles ; d’autre part, ce terme correspondait à un style d’écriture en langue vernaculaire, plus accessible que le latin.

Le texte révolutionne la littérature de son temps en optant pour le dialecte toscan plutôt que le latin, contribuant ainsi à l’émergence de la langue italienne moderne. Sa structure reflète une architecture mathématique précise : trois cantiques composés chacun de trente-trois chants, plus un chant inaugural, soit cent chants au total. Cette numérologie n’est pas fortuite : le chiffre trois, omniprésent, renvoie à la Trinité chrétienne. Les vers suivent une forme poétique novatrice, la terza rima, où les tercets s’enchaînent selon un schéma de rimes complexe.

L’œuvre déploie différents niveaux de lecture. Sur le plan théologique, elle propose une vision complète de l’au-delà chrétien, ordonnée selon une géographie précise où la Terre, fixe, se trouve au centre de l’univers. Au niveau politique, elle critique âprement la corruption de l’Église et les luttes intestines de Florence. Les conflits entre guelfes et gibelins, qui ont conduit à l’exil de Dante en 1302, imprègnent sensiblement le texte. La dimension allégorique s’exprime notamment à travers les personnages de Virgile, représentant la raison humaine, et de Béatrice, incarnation de la théologie et de la foi.

Le succès fut immédiat et ne s’est jamais démenti. Samuel Taylor Coleridge évoque « une impression totale d’infini », tandis que James Joyce la considère comme sa « nourriture spirituelle », au même titre que la Bible. L’influence du poème sur les arts s’avère considérable : Botticelli réalise quatre-vingt-douze illustrations sur parchemin, Michel-Ange s’en inspire pour son Jugement dernier, Gustave Doré crée une série de gravures devenues célèbres. Au XXe siècle, Salvador Dalí consacre dix années à produire cent aquarelles inspirées du texte.

Les adaptations se multiplient dans tous les domaines artistiques. Au théâtre, Romeo Castellucci monte une version libre avec une centaine d’acteurs au Palais des papes d’Avignon. La musique s’en empare également, de Franz Liszt avec sa « Dante Symphonie » en 1857 jusqu’aux compositions contemporaines comme l’opéra « La Commedia » de Louis Andriessen. Le cinéma s’y intéresse dès 1911 avec « L’Inferno », tandis que la bande dessinée propose des interprétations diverses, du manga « Dante Shinkyoku » de Gō Nagai à l’album « Inferno » de Marcel Ruijters.

Aux éditions FLAMMARION ; 630 pages.

2. La Vita Nuova (entre 1293 et 1295)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1290 à Florence, Dante Alighieri compose un récit autobiographique qui mêle poésie et prose pour raconter son amour idéalisé pour Beatrice Portinari, fille d’une noble famille florentine. Tout commence lors de leur première rencontre, alors qu’ils n’ont que neuf ans. Le jeune Dante tombe instantanément sous le charme de cette enfant vêtue de rouge. Neuf ans s’écoulent avant leurs retrouvailles, où la simple salutation de Beatrice bouleverse si profondément le poète qu’il s’enfuit dans sa chambre. Cette nuit-là, dans un songe prémonitoire, le dieu Amour lui apparaît, tenant dans ses bras Beatrice qui dévore son cœur enflammé.

Pour préserver leurs réputations dans une société où les convenances règnent, Dante fait mine de courtiser d’autres dames. Cette ruse se retourne contre lui : Beatrice, blessée par ces faux-semblants, cesse de le saluer. Privé de ce geste qui donnait sens à sa vie, le poète découvre une forme d’amour plus pure : plutôt que d’attendre une reconnaissance de Beatrice, il trouve son bonheur dans la seule contemplation de sa beauté et la célébration de ses vertus.

La mort soudaine du père de Beatrice assombrit le tableau, et bientôt des visions tourmentent Dante, lui annonçant un drame plus terrible encore. Le poète pressent que son amour devra transcender les limites terrestres pour atteindre une dimension spirituelle inédite.

Autour du livre

Premier prosimètre italien à mêler vers et prose, « La Vita Nuova » prend forme entre 1293 et 1295. Dante y rassemble des poèmes composés sur une décennie, principalement des sonnets dédiés à Beatrice. L’ensemble s’organise en 42 chapitres où alternent 31 pièces poétiques (25 sonnets, une ballade et quatre chansons) et leurs commentaires en prose. Cette architecture novatrice permet à Dante d’expliciter la genèse et la signification de chaque poème, tout en construisant une trame narrative cohérente.

La symbolique des nombres imprègne l’œuvre, particulièrement le chiffre neuf qui renvoie à la Trinité (3×3). Cette mystique numérique s’inscrit dans une conception médiévale où l’amour terrestre reflète l’amour divin. En s’affranchissant des codes de l’amour courtois, Dante invente une nouvelle poétique : la femme aimée devient médiatrice entre l’homme et Dieu. Cette sublimation s’accomplit dans le choix révolutionnaire d’écrire en langue vulgaire toscane plutôt qu’en latin, décision justifiée par le désir de toucher un public féminin peu versé dans la langue savante.

À travers « La Vita Nuova », Dante pose les fondements du dolce stil nuovo, mouvement poétique qui transforme la tradition courtoise. L’amour n’y apparaît plus comme une force destructrice mais comme un principe d’élévation spirituelle. Cette conception novatrice marquera durablement la littérature européenne. Le titre même de l’œuvre revêt plusieurs significations : il évoque à la fois la jeunesse du poète, le renouveau apporté par l’amour et l’originalité de cette forme littéraire hybride.

Si « La Vita Nuova » s’inscrit dans la lignée des vidas et razos provençales, ces biographies de troubadours, elle s’en démarque par son ambition philosophique. Les références aux auteurs antiques (Ovide, Virgile, Homère) et aux textes sacrés tissent un réseau de correspondances qui transcende le simple récit amoureux. Cette dimension spirituelle trouve son prolongement dans « La Divine Comédie », où Beatrice guide le poète vers le Paradis.

En 2002, Uri Rom adapte l’œuvre pour la scène avec une mise en scène de Fred Berndt au Renaissance-Theater de Berlin. La partition musicale d’Ermanno Wolf-Ferrari, composée entre 1901 et 1902, transforme le texte en oratorio pour soprano, baryton, chœur mixte, chœur d’enfants, orgue et orchestre. Le film « Hannibal » de Ridley Scott (2001) y fait même référence, Anthony Hopkins citant l’un de ses vers lors d’une scène à Florence.

Aux éditions POINTS ; 276 pages.

3. De vulgari eloquentia (entre 1303 et 1305)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dante Alighieri ouvre son traité par une puissante métaphore : il se propose d’user de son « ingegno » ainsi que des écrits et de la culture d’autrui pour remplir une coupe d’un très doux hydromel. Sa quête s’annonce ambitieuse : définir une langue littéraire capable de transcender la multiplicité des dialectes italiens. Pour mener à bien cette entreprise, il commence par dresser une cartographie des langues européennes en les classant selon leur façon de dire « oui ». Au nord s’étendent les langues germaniques avec leur « yò », tandis qu’au sud se déploient les langues romanes, divisées en trois familles : la langue d’oïl au nord de la France, la langue d’oc au sud, et la langue de « sì » en Italie.

Sa réflexion le conduit aux origines mêmes du langage. Il théorise qu’Adam, premier homme doté de parole, prononça « El » – le mot hébreu pour Dieu – comme invocation au Créateur. Cette langue primitive, don divin, fut parlée par tous jusqu’à l’épisode de la tour de Babel, point de rupture qui engendra la diversité linguistique. Fort de ces considérations historiques, Dante s’attelle à la tâche de son traité : la recherche d’une langue vernaculaire idéale pour l’Italie. Cette langue devrait réunir quatre qualités essentielles : être « illustre » pour donner du lustre à ses locuteurs, « cardinale » pour servir de pivot aux autres dialectes, « aulique » pour mériter d’être parlée à la cour, et « curiale » pour convenir aux assemblées judiciaires.

En examinant méthodiquement les dialectes italiens existants, Dante ne trouve aucun candidat satisfaisant pleinement ces critères, pas même le toscan, le sicilien ou le bolonais malgré leurs traditions littéraires établies. Il se tourne alors vers une approche déductive en concevant un vernaculaire idéal comme une création rhétorique qui transparaît dans les œuvres des plus grands écrivains de son temps. Dans la seconde partie du traité, il s’attache aux questions de style en établissant une hiérarchie entre le tragique, le plus noble, et le comique, plus humble. Il codifie la canzone en hendécasyllabes comme forme poétique par excellence, adaptée au style élevé. Son projet ambitieux s’interrompt au quatorzième chapitre du deuxième livre, laissant en suspens sa vision d’une langue littéraire unifiée pour l’Italie.

Autour du livre

Si le traité fut composé en latin, c’est que Dante s’adressait principalement aux érudits de son temps. Son objectif était double : leur démontrer la beauté de la langue vulgaire dans leur propre langue et se prémunir contre d’éventuelles accusations d’inculture. Exilé de Florence en 1302 après avoir été accusé de corruption et de détournement de fonds publics par les Guelfes noirs, Dante rédige ce traité durant ses années d’exil, entre 1303 et 1305.

La postérité de l’ouvrage s’avère considérable : il influence durablement la « questione della lingua », débat des humanistes italiens sur le choix d’une langue littéraire nationale. Les partisans d’une langue commune basée sur les dialectes toscans s’opposent aux « toscanistes » comme Manzoni, qui privilégient le pur dialecte florentin. Les premiers s’appuient sur « De vulgari eloquentia » comme manifeste d’une langue unitaire parlée, tandis que Manzoni y voit plutôt une tentative de légitimer l’usage du vulgaire pour des sujets nobles en contexte littéraire.

La transmission du texte s’effectue à travers trois manuscrits médiévaux, nombre modeste comparé aux huit cents manuscrits de « La Divine Comédie ». Le traité connaît un regain d’intérêt à la Renaissance : en 1529, l’humaniste Gian Giorgio Trissino en publie la première édition imprimée, significativement traduite en toscan. La première édition latine paraît à Paris en 1577 par les soins de Jacopo Corbinelli.

Aux éditions FAYARD ; 416 pages.

4. Il Convivio (entre 1304 et 1307)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Entre 1304 et 1307, alors qu’il vit en exil, Dante Alighieri conçoit un ambitieux projet : offrir un « banquet de sagesse » aux lecteurs qui ne maîtrisent pas le latin. Son « Convivio » se présente sous la forme d’un prosimètre où alternent vers et prose. Le premier traité pose les fondements théoriques de l’ouvrage. Dante y justifie son choix d’écrire en langue vernaculaire et définit les principes qui guideront son entreprise. Il s’attaque notamment à trois « macules » qui pourraient entacher son œuvre : parler de soi-même, approfondir excessivement son propos et utiliser le vulgaire plutôt que le latin.

Les trois traités suivants développent chacun l’exégèse d’une canzone. Le deuxième traité s’ouvre sur le poème « Voi che’ntendendo il terzo ciel movete », où Dante met en scène le combat intérieur qui l’agite après la mort de Beatrice. Deux forces s’affrontent : d’un côté le souvenir de l’amour perdu, de l’autre l’attrait naissant pour une mystérieuse « dame gentille ». L’auteur dévoile progressivement que cette nouvelle figure n’est autre que la Philosophie elle-même, qui l’a consolé de son deuil à travers la lecture de Boèce et de Cicéron.

Le troisième traité prolonge cette réflexion avec la canzone « Amor che ne la mente mi ragiona ». Dante y compose un éloge de la sagesse, qu’il présente comme la perfection suprême accessible à l’homme. La Philosophie devient une figure christique, capable d’opérer des miracles et d’offrir une vision anticipée du paradis.

Dans le quatrième et dernier traité, consacré au poème « Le dolci rime d’amor ch’io solia », Dante s’attaque à une question brûlante de son époque : la nature de la véritable noblesse. Contre ceux qui la réduisent à un privilège héréditaire, il défend une conception spirituelle fondée sur les qualités individuelles. Cette réflexion morale devait ouvrir la voie à onze autres traités, mais le projet s’interrompt brutalement lorsque Dante commence la rédaction de sa « Divine Comédie ». Le « Banquet » inachevé laissera à jamais ses convives sur leur faim.

Autour du livre

La genèse du « Convivio » s’inscrit dans une période tourmentée de la vie de Dante. Après le coup d’État des Guelfes noirs en 1302 et sa condamnation à l’exil, l’écrivain cherche à défendre sa réputation et à réfuter les accusations portées contre lui. Son séjour à Bologne en 1303 lui donne accès à une riche bibliothèque, ressource indispensable pour nourrir son projet encyclopédique. Le terme « convivio », dérivé du latin « convivium », évoque l’image d’un banquet où la connaissance, comparée au « pain des anges », devient accessible à tous grâce à l’usage de la langue vulgaire.

L’originalité du « Convivio » réside dans sa structure hybride qui mêle vers et prose, à l’instar de « La Vita Nuova ». Toutefois, là où l’œuvre de jeunesse privilégiait une prose lyrique, le traité adopte un style argumentatif rigoureux inspiré des auteurs scolastiques. Cette évolution stylistique témoigne d’une maturation intellectuelle : Dante délaisse progressivement la « ferveur passionnée » de ses premiers écrits pour une expression « tempérée et virile ».

« Il Convivio » s’impose comme une œuvre pionnière dans l’histoire de la littérature italienne. Premier traité philosophique d’envergure rédigé en langue vernaculaire, il défend la légitimité du volgare face au latin, langue traditionnelle du savoir. Dante démontre qu’une syntaxe ferme et une clarté d’exposition peuvent parfaitement s’exprimer dans la langue du peuple. Cette position audacieuse préfigure les développements ultérieurs de la Renaissance et l’émancipation des langues nationales.

Les sources qui nourrissent la réflexion de Dante illustrent l’ampleur de sa culture. Aristote, qu’il nomme « le premier philosophe » et « mon maître », occupe une place centrale, notamment à travers l’Éthique à Nicomaque. Les écrits d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin enrichissent sa lecture des textes aristotéliciens. La Bible constitue une autre référence majeure, en particulier les Livres Sapientiaux et les Évangiles de Jean et Matthieu. Cette double influence, philosophique et théologique, permet à Dante d’élaborer une pensée originale sur des questions aussi diverses que la cosmologie, la nature de l’âme ou l’essence de la noblesse.

L’inachèvement du « Convivio » n’enlève rien à sa valeur historique et intellectuelle. Les quatre traités conservés offrent un précieux témoignage sur l’évolution de la pensée de Dante et préparent le terrain pour son chef-d’œuvre, « La Divine Comédie ». Les thèmes développés dans « Il Convivio » – la défense de la langue vernaculaire, l’exaltation de la philosophie et la réflexion sur la véritable noblesse – trouveront leur plein épanouissement dans cette œuvre ultime qui marquera l’apogée du génie dantesque.

Aux éditions SEUIL ; 324 pages.

5. De Monarchia (entre 1312 et 1313)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans son traité « De Monarchia », Dante Alighieri développe une réflexion systématique sur la nécessité d’une monarchie universelle pour le bien-être de l’humanité. Son argumentation se déploie en trois livres.

Le premier livre pose les fondements philosophiques de la monarchie universelle. Dante établit que toute activité humaine doit tendre vers une fin ultime : l’actualisation complète des facultés intellectuelles de l’humanité. Cette réalisation exige la paix universelle comme condition préalable. Or, seule une monarchie unifiée peut garantir cette paix. Dante démontre alors que le monarque, n’ayant rien à désirer pour lui-même puisqu’il possède déjà tout, incarne le meilleur garant de la justice. Sous son règne, les hommes jouissent de la plus parfaite liberté car il les préserve de la tyrannie des pouvoirs locaux.

Le second livre s’attache à démontrer pourquoi le peuple romain mérite d’exercer cette autorité universelle. Dante convoque l’histoire pour prouver que Rome s’est imposée non par la force brute, mais par la volonté divine. Il s’appuie notamment sur la naissance du Christ sous le règne d’Auguste : en choisissant de naître sous l’autorité romaine, le fils de Dieu aurait ainsi légitimé l’Empire.

Le troisième livre aborde la question des rapports entre l’empereur et le pape. Dante réfute méthodiquement les arguments de ceux qui prétendent que l’autorité impériale dérive du pouvoir pontifical. Il démontre que les deux pouvoirs proviennent directement de Dieu, chacun ayant sa sphère propre : à l’empereur revient la tâche de guider l’humanité vers le bonheur terrestre, au pape celle de la conduire vers le salut éternel. Cette distinction n’empêche pas une certaine subordination de l’empereur au pape, comparable à celle d’un fils aîné envers son père, puisque le bonheur terrestre reste subordonné à la béatitude éternelle.

Autour du livre

La genèse de « De Monarchia » s’inscrit dans un contexte historique particulièrement tendu. L’œuvre voit le jour entre 1312 et 1313, alors que l’empereur Henri VII de Luxembourg entreprend une expédition en Italie qui suscite l’espoir de Dante de voir restaurer l’autorité impériale dans la péninsule. Le poète florentin, alors en exil, nourrit ce traité de sa propre expérience politique : il avait lui-même lutté pour défendre l’autonomie de Florence face aux prétentions temporelles du pape Boniface VIII. La mort d’Henri VII en 1313 marque l’échec de cette tentative de restauration impériale et pousse probablement Dante à coucher sur le papier sa vision politique idéale.

L’originalité de la pensée politique de Dante réside dans sa conception novatrice des rapports entre pouvoir spirituel et temporel. Loin de nier l’autorité papale, il propose une théorie sophistiquée des « deux soleils » où chaque pouvoir conserve son autonomie tout en poursuivant des fins complémentaires. Cette vision s’oppose à la théorie dominante de l’époque, formalisée dans la bulle « Unam sanctam » de 1302, qui subordonnait totalement le pouvoir impérial à l’autorité pontificale. Le traité se distingue également par sa méthode : Dante écarte les arguments tirés des Écritures et de la tradition pour privilégier la raison philosophique, s’inspirant notamment d’Aristote et de Thomas d’Aquin.

L’audace de la pensée dantesque n’échappe pas aux autorités ecclésiastiques. En 1329, le cardinal Bertrand du Pouget fait brûler publiquement l’ouvrage pour hérésie. En 1559, « De Monarchia » est inscrit à l’Index des livres interdits par l’Église catholique, où il demeure jusqu’en 1881. Ces condamnations témoignent de la force subversive des thèses développées par Dante, qui ébranlent les fondements de la théocratie médiévale.

Le traité trouve une nouvelle actualité au XXe siècle. En 1921, le pape Benoît XV, dans son encyclique « In Praeclara Summorum », propose une lecture plus nuancée de l’œuvre. S’il reconnaît la virulence des critiques de Dante envers certains papes, il les replace dans leur contexte historique et politique, soulignant que ces invectives visaient des positions politiques spécifiques plutôt que l’institution papale elle-même.

Aux éditions BELIN ; 320 pages.