Né le 7 mars 1964 à Los Angeles, Bret Easton Ellis grandit à Sherman Oaks, dans la vallée de San Fernando. Fils d’un promoteur immobilier et d’une femme au foyer qui divorcent en 1982, il reçoit une éducation privilégiée à la Buckley School avant d’intégrer le Bennington College où il étudie la musique puis se tourne vers l’écriture.

La publication de son premier roman, « Moins que zéro », en 1985, alors qu’il n’a que 21 ans et est encore étudiant, le propulse immédiatement sur le devant de la scène littéraire. Il s’installe à New York en 1987 et publie « Les lois de l’attraction ». Mais c’est avec « American Psycho » (1991) qu’il connaît son plus grand succès et sa plus grande controverse. Le roman, jugé misogyne, est d’abord refusé par Simon & Schuster avant d’être publié par Vintage Books.

Ses écrits dépeignent le plus souvent une jeunesse dorée et désabusée gravitant dans les métropoles américaines. Son style d’écriture brut et sans concessions témoigne d’un souci du détail méticuleux. Considéré comme l’un des principaux auteurs de la Génération X et du mouvement littéraire Brat Pack, il développe un univers cohérent dans lequel les personnages réapparaissent d’un roman à l’autre.

Parallèlement à sa carrière d’écrivain, Bret Easton Ellis se lance dans le cinéma à la fois comme scénariste et réalisateur. Depuis 2013, il anime également un podcast dans lequel il s’entoure d’invités de renom pour décrypter l’industrie du cinéma. Ouvertement homosexuel depuis 2012, il continue aujourd’hui de porter un regard critique sur la société américaine contemporaine à travers ses œuvres.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

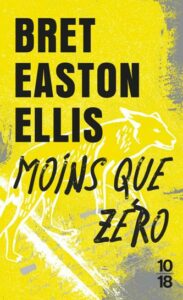

1. Moins que zéro (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, années 1980. Clay, 18 ans, quitte son université du New Hampshire pour passer les vacances de Noël dans sa ville natale. Fils d’un riche producteur de cinéma, il retrouve son ancienne petite amie, Blair, et sa bande d’amis privilégiés. Ces enfants de la haute société californienne mènent une existence aussi luxueuse que vide : ils passent leurs journées à bronzer au bord des piscines de Beverly Hills et leurs nuits dans des fêtes où circulent alcool et cocaïne.

Clay observe avec un détachement croissant cette jeunesse qui cherche à tromper son ennui par des comportements toujours plus extrêmes. Son meilleur ami, Julian, se prostitue pour payer ses dettes de drogue. D’autres sombrent dans une spirale morbide, allant jusqu’à regarder des snuff movies ou à séquestrer une fillette de douze ans. Les parents, absorbés par leurs carrières et leurs propres addictions, restent indifférents à la dérive de leurs enfants. En quatre semaines, Clay mesure l’ampleur de la déchéance morale qui gangrène son milieu social.

Autour du livre

Premier roman de Bret Easton Ellis, « Moins que zéro » paraît en 1985 alors que l’auteur n’a que 21 ans. Il constitue à l’origine sa thèse finale de cours universitaire en écriture créative. À sa sortie, le livre rencontre un succès immédiat avec 50 000 exemplaires vendus dès la première année.

Le titre original, « Less Than Zero », provient d’une chanson d’Elvis Costello qui traite justement du vide existentiel. Cette référence n’est pas anodine puisque le portrait du chanteur orne la chambre du protagoniste. La musique occupe d’ailleurs une place prépondérante dans le récit, avec une multitude de références aux groupes phares des années 80 comme U2, Billy Idol ou INXS.

Los Angeles s’y dessine comme un personnage à part entière. Les descriptions évoquent les palmiers agités par les vents brûlants, la canicule écrasante, le désert environnant, les piscines scintillantes sous les néons. Cette atmosphère étouffante renforce le sentiment d’enfermement des personnages dans leur monde artificiel.

Bret Easton Ellis y dépeint sans concession une génération perdue, celle des enfants de producteurs et de réalisateurs hollywoodiens. Les parents, trop occupés par leur carrière ou leurs propres névroses, abandonnent leur progéniture à une liberté toxique. Le réveillon de Noël illustre particulièrement cette fracture familiale : le père remplit mécaniquement des chèques pour ses enfants pendant que la mère s’abrutit de médicaments.

Les dialogues minimalistes traduisent l’incommunicabilité qui règne entre les personnages. Les conversations restent superficielles, émaillées de silences et de non-dits. Cette technique narrative s’accompagne d’une structure en fragments, comme autant de flashs hallucinés qui s’enchaînent sans transition. Le narrateur passe d’une scène à l’autre dans un état second, entre alcool et cocaïne.

À sa sortie, le roman divise la critique. Michiko Kakutani dans le New York Times souligne le caractère sensationnaliste de certains passages tout en reconnaissant la force de la prose froide et distanciée. Le magazine USA Today compare l’ouvrage à « L’Attrape-cœurs » de J. D. Salinger, le qualifiant de « roman pour la génération MTV ». D’autres critiques notent le parallèle entre Clay et l’auteur lui-même, certains passages semblant directement tirés d’un journal intime.

En 1987, « Moins que zéro » est adapté au cinéma par Marek Kanievska. Le film met en scène Andrew McCarthy, Robert Downey Jr., Jami Gertz et James Spader. L’adaptation prend cependant des libertés avec l’œuvre originale, édulcorant notamment sa dimension subversive au profit d’un message plus moralisateur anti-drogue. Ellis lui-même exprime son mécontentement face à ces modifications. Une adaptation en série télévisée est lancée par Hulu en 2018 mais ne dépasse pas le stade du pilote. En 2010, Ellis publie « Suite(s) impériale(s) », une suite qui retrouve les mêmes personnages vingt-cinq ans plus tard.

Aux éditions 10/18 ; 216 pages.

2. Les lois de l’attraction (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1980, le campus de Camden College, une université d’arts libéraux du New Hampshire, sert de théâtre à une histoire où s’entrecroisent les trajectoires de trois étudiants. Lauren Hynde, étudiante en art en dernière année, attend avec impatience le retour de son petit ami Victor, parti en voyage à travers l’Europe. Pour tromper l’ennui, elle entame une relation avec Sean Bateman, un étudiant issu d’une famille fortunée qui finance sa vie dissolue en dealant de la drogue pour le compte de Rupert, un trafiquant local. Le troisième protagoniste, Paul Denton, qui fut un temps l’amant de Lauren, tombe amoureux de Sean, persuadé d’entretenir avec lui une liaison passionnée – liaison dont la réalité reste ambiguë tout au long du récit.

Dans cet univers où les fêtes « Dress To Get Screwed » succèdent aux parties « End of the World », les personnages naviguent entre désillusions sentimentales et excès en tout genre. Sean, qui reçoit des lettres d’amour anonymes d’une mystérieuse admiratrice, croit trouver en Lauren un amour sincère. Lauren, elle, ne voit en lui qu’un substitut temporaire à Victor. Quant à Paul, ses tentatives pour se rapprocher de Sean se heurtent à l’indifférence ou au déni de ce dernier.

L’histoire bascule avec le retour de Victor, qui, après ses pérégrinations européennes émaillées de conquêtes sans lendemain, ne reconnaît même plus Lauren. Cette dernière, enceinte de Sean, décide d’avorter. L’admiratrice secrète de Sean, désespérée de le voir avec Lauren, met fin à ses jours. Paul essuie un rejet définitif de la part de Sean qui lui assène cette vérité glaçante : « Tu ne me connaîtras jamais, personne ne connaît jamais personne. » À travers ce triangle amoureux dysfonctionnel, Ellis dépeint une jeunesse dorée en perdition, incapable d’établir des connexions authentiques malgré — ou à cause de — sa quête effrénée de sensations.

Autour du livre

« Les lois de l’attraction » ne suit pas une narration linéaire classique. Le roman commence et s’achève au milieu d’une phrase, créant une impression de fragment arraché à un continuum sans début ni fin. Cette structure circulaire souligne l’absurdité et la répétition des comportements autodestructeurs des personnages. La narration alterne entre différents points de vue, principalement ceux de Sean, Lauren et Paul, mais aussi ceux de personnages secondaires. Les mêmes événements sont parfois racontés selon des perspectives contradictoires, mettant en lumière la subjectivité des perceptions et l’impossibilité d’une vérité unique.

L’univers décrit s’inscrit dans un réseau intertextuel plus large. Sean est le frère de Patrick Bateman, protagoniste d’ « American Psycho ». Clay, personnage principal de « Moins que zéro », fait une apparition. Victor deviendra le héros de « Glamorama ». Cette interconnexion des œuvres d’Ellis crée un monde cohérent où les personnages se croisent d’un roman à l’autre.

Le Camden College reflète l’alma mater d’Ellis, Bennington College. Les fameuses soirées « Dress To Get Screwed » du roman s’inspirent des véritables fêtes « Dress To Get Laid » organisées à Bennington depuis les années 1970. Le roman partage également des références croisées avec « Le Maître des illusions » de Donna Tartt, qui situe aussi son intrigue dans un établissement similaire nommé Hampden College.

La critique souligne la dimension satirique du roman. Patrick Amine dans Art Press note qu’Ellis « peint une génération en négatif, en montrant les impasses des désirs, des urgences existentielles et des manques. Tout cela au moyen d’une écriture sobre, rapide et brute. » Le roman décortique ainsi l’échec du romantisme dans une société où les relations se réduisent à des pulsions sexuelles immédiates.

« Les lois de l’attraction » a été adapté au cinéma en 2002 par Roger Avary, avec James Van Der Beek dans le rôle de Sean, Shannyn Sossamon dans celui de Lauren et Ian Somerhalder dans celui de Paul. Ellis lui-même considère cette adaptation comme la plus fidèle à l’esprit de son texte parmi toutes les adaptations cinématographiques de ses romans.

Aux éditions 10/18 ; 352 pages.

3. American Psycho (1991)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, fin des années 1980. Patrick Bateman, 27 ans, incarne la quintessence du yuppie de Wall Street. Conseiller en gestion de patrimoine chez Pierce & Pierce, il passe ses journées à comparer les cartes de visite de ses collègues, à réserver des tables dans les restaurants les plus prisés et à discuter de mode masculine. Sa vie s’organise autour d’une routine immuable : séances de musculation, soins du corps obsessionnels, dîners mondains, soirées dans les clubs sélects où la cocaïne circule allègrement. Il maintient une façade idyllique, fiancé à la riche Evelyn Richards, tout en multipliant les liaisons avec d’autres femmes de son milieu.

Dans l’intimité de son luxueux appartement, Bateman révèle sa véritable nature. La nuit, il se transforme en prédateur, torture et assassine des prostituées, des sans-abri et des collègues, avec une violence croissante. L’assassinat de Paul Owen, un collègue à la tête du très convoité portefeuille Fisher, marque un tournant. Ses pulsions meurtrières s’intensifient, ses crimes se font plus sophistiqués. Entre deux séances de torture, il livre au lecteur ses critiques musicales pointues sur Genesis ou Whitney Houston.

Le plus troublant réside dans l’indifférence totale de son entourage. Bateman multiplie les aveux, glisse des allusions à ses meurtres dans les conversations, mais personne ne semble l’entendre. Après une fusillade en pleine rue et une course-poursuite avec la police, il livre ses aveux sur le répondeur de son avocat. Lorsqu’il confronte ce dernier, celui-ci traite ses aveux comme une plaisanterie et affirme avoir récemment dîné avec Paul Owen à Londres. Cette révélation sème le doute : les crimes ont-ils réellement eu lieu ou ne sont-ils que les hallucinations d’un esprit malade ?

Autour du livre

Paru en 1991, « American Psycho » provoque immédiatement un scandale retentissant. Simon & Schuster, qui avait versé une avance de 300 000 dollars à Bret Easton Ellis, refuse finalement de publier le manuscrit pour « différences esthétiques ». C’est finalement Alfred A. Knopf qui prend le risque de l’éditer. Les menaces de mort pleuvent sur l’auteur, qui doit s’adjoindre les services d’un garde du corps. Ses éditeurs européens, à l’exception de son éditeur anglais, l’abandonnent.

La violence extrême et la pornographie présentes dans certains passages choquent profondément. Gloria Steinem, figure du féminisme américain, s’insurge contre la représentation des femmes. L’Allemagne classe le livre comme « préjudiciable aux mineurs » de 1995 à 2000. En Australie et Nouvelle-Zélande, sa vente est strictement encadrée et réservée aux plus de 18 ans.

Dans une interview de 2019, Ellis révèle que Bateman est en partie autobiographique : « J’étais trop timide pour confesser que c’était avant tout un livre sur moi ». Il explique avoir écrit ce roman durant une période de profond malaise existentiel, alors qu’il était lui-même prisonnier du vide consumériste qu’il dénonce. Le personnage de Bateman cristallise son dégoût pour le reaganisme triomphant et les valeurs yuppies des années 1980.

Le récit maintient habilement l’ambiguïté sur la réalité des crimes décrits. Les identités sont constamment confondues, les personnages se méprennent les uns les autres. Cette confusion culmine lorsque l’avocat de Bateman affirme avoir récemment dîné avec Paul Owen, censé avoir été assassiné. Le protagoniste lui-même apparaît comme un narrateur peu fiable, ses hallucinations se multipliant au fil des pages.

L’écriture clinique et déshumanisée traduit l’aliénation du personnage. Les interminables descriptions de vêtements griffés, de gadgets dernier cri et de routines cosmétiques révèlent une obsession maladive pour les apparences. Le name-dropping permanent des marques de luxe souligne la vacuité d’une société où la valeur d’un individu se mesure à ses possessions.

Roger Rosenblatt du New York Times fustige un livre « sans valeur ». Le Los Angeles Times livre en revanche une critique positive, laquelle entraîne une vague de désabonnements de nombreux lecteurs. Phil Collins, dont la carrière solo est évoquée dans le livre, avoue ne pas l’avoir lu à l’époque car il ne voulait pas « glorifier toute cette merde », avant de trouver le film « très drôle ».

« American Psycho » est adapté au cinéma en 2000 par Mary Harron. Christian Bale incarne Patrick Bateman aux côtés de Willem Dafoe et Reese Witherspoon. Le film reçoit globalement un accueil favorable. Une suite directe sort en 2002 avec Mila Kunis, sans lien avec le roman original. Une adaptation musicale voit le jour à Londres en 2013 avant d’être montée à Broadway en 2016, où elle ne reste que 54 représentations. En 2021, une série télévisée est annoncée en développement par Lionsgate Television. En 2024, Lionsgate confirme qu’un reboot est en préparation avec Luca Guadagnino à la réalisation, bien qu’Ellis considère cette information comme une « fake news ».

Aux éditions 10/18 ; 544 pages.

4. Glamorama (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, années 1990. Victor Ward, mannequin en vue dont le père est un sénateur ambitieux, s’apprête à inaugurer un club branché avec son associé Damien. Sa vie se résume à une succession de fêtes et de soirées mondaines, entre sa petite amie officielle, Chloé, top model en vogue, et sa liaison secrète avec Alison, la fiancée de Damien. Quand ses infidélités sont découvertes, Victor perd tout : Chloé le quitte et Damien l’exclut du projet de club. C’est alors qu’un mystérieux homme d’affaires, F. Fred Palakon, lui propose 300 000 dollars pour une mission apparemment simple : retrouver à Londres Jamie Fields, une ancienne camarade d’université.

Cette proposition providentielle marque le début d’une descente aux enfers. À Londres, Victor rencontre Bobby Hughes, un ex-mannequin charismatique à la tête d’un groupe de terroristes qui se servent de leur statut de célébrités pour commettre des attentats à travers l’Europe. Victor se retrouve malgré lui piégé dans ce réseau, témoin impuissant d’actes de violence de plus en plus extrêmes. La situation devient encore plus troublante quand il apprend que quelqu’un usurpe son identité et apparaît dans des lieux où il n’a jamais mis les pieds. Par ailleurs, une équipe de tournage semble filmer en permanence ses moindres faits et gestes. Victor ne sait plus s’il est acteur ou victime d’un complot qui le dépasse, ni même s’il contrôle encore sa propre vie.

Autour du livre

Quatrième roman de Bret Easton Ellis, « Glamorama » prolonge et approfondit la critique de la société de consommation amorcée dans « American Psycho ». L’auteur y poursuit son obsession pour l’apparence et la superficialité, mais étend désormais sa vision au monde des célébrités et de la mode des années 1990. Ellis a mis huit ans à écrire ce livre, entre décembre 1989 et décembre 1997, initialement inspiré par la mort de son père. L’écrivain souhaitait au départ créer un thriller dans la veine de Robert Ludlum, tout en utilisant l’un de ses personnages caractéristiques dépourvus de perspicacité comme narrateur.

« Glamorama » se divise en deux parties : les 200 premières pages dressent le portrait d’un univers superficiel où seules comptent les apparences, tandis que la seconde moitié bascule dans un thriller d’espionnage sanglant. Cette rupture radicale sert le propos de l’auteur en démontrant comment la violence peut surgir d’un monde gangrené par le narcissisme.

L’omniprésence des marques et des célébrités dans le texte ne relève pas d’un simple effet de style. Entertainment Weekly note qu’il n’y a « pratiquement aucune phrase qui échappe à un caméo de quelqu’un de célèbre, quasi-célèbre ou anciennement célèbre. » Cette accumulation crée un effet dépersonnalisant, réduisant le monde à « un vernis et des marques ». La mention constante d’équipes de tournage qui suivent Victor constitue également un dispositif métafictionnel qui interroge la nature même de la réalité dans une société médiatisée à l’extrême.

Le personnage de Victor Ward incarne toutes les contradictions de son époque. Malgré sa superficialité apparente, il laisse parfois entrevoir une intelligence sous-jacente – son père le juge capable de réussir des études de droit. Sa devise « plus tu es splendide, plus tu es lucide » résume à elle seule la philosophie tordue d’une génération pour qui l’apparence détermine l’existence. L’évolution du personnage, qui passe du statut de mannequin narcissique à celui de pion dans un complot terroriste, symbolise la perte des repères dans une société où l’image prime sur tout.

Le New York Times, sous la plume de Daniel Mendelsohn, qualifie le livre de « gonflé, répétitif à l’excès et survendu », tout en reconnaissant le talent d’Ellis pour dépeindre les détails de la vie des yuppies obsédés par les marques. D’autres saluent l’ambition du projet et sa portée satirique. En 2012, Ellis lui-même désigne « Glamorama » comme potentiellement son meilleur livre et certainement son œuvre la plus importante.

Le roman n’a jamais été adapté au cinéma, bien qu’Ellis ait plusieurs fois évoqué le plagiat de certaines de ses idées par les créateurs du film « Zoolander » (2001). Dans une interview à la BBC en 2005, il refuse de détailler ses griefs, invoquant les termes d’un accord à l’amiable avec les producteurs. En revanche, le compositeur italien Lorenzo Ferrero s’est inspiré du livre pour créer en 1999 le quintette « Glamorama Spies », une pièce pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano.

Aux éditions 10/18 ; 792 pages.

5. Lunar Park (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Lunar Park », Bret Easton Ellis met en scène un personnage qui porte son nom, un écrivain quadragénaire à succès. Après deux décennies marquées par l’alcool, la drogue et les scandales, ce double fictionnel décide de se ranger. Il épouse l’actrice Jayne Dennis, s’installe dans une luxueuse demeure de la côte Est américaine et tente de renouer avec son fils Robby, âgé de onze ans, qu’il a longtemps ignoré. Sa nouvelle famille comprend également Sarah, six ans, la fille de Jayne.

Le récit débute lors d’une fête d’Halloween où apparaît un mystérieux individu déguisé en Patrick Bateman, le tueur psychopathe de « American Psycho », le précédent roman d’Ellis. À partir de cette soirée, des événements inquiétants se multiplient. Un criminel reproduit méthodiquement les meurtres décrits dans « American Psycho ». Des adolescents disparaissent dans le quartier. La maison familiale semble habitée par une présence malveillante. Terby, la peluche de Sarah, manifeste des signes de vie terrifiants. Le narrateur est de plus en plus hanté par l’image de son père, décédé en 1992, dont la Mercedes 450 SL surgit régulièrement dans son champ de vision.

Incapable de déterminer si ces phénomènes sont réels ou s’ils résultent de son addiction persistante à l’alcool et aux médicaments, Ellis voit sa vie de famille se désagréger. Son fils Robby s’éloigne davantage, peut-être impliqué dans les disparitions d’adolescents. L’écrivain doit affronter ses propres créations littéraires devenues autonomes et les fantômes d’un passé familial trouble pour tenter de sauver son fils et sa nouvelle vie.

Autour du livre

Ce cinquième roman marque un tournant radical dans la bibliographie d’Ellis. L’écrivain délaisse son minimalisme caractéristique pour embrasser des registres multiples, du fantastique à l’horreur en passant par l’introspection. La première partie du livre s’ouvre sur un chapitre intitulé « Les inizi » qui retrace la carrière de l’auteur, depuis le succès fulgurant de « Moins que zéro » jusqu’aux polémiques suscitées par « American Psycho ». Cette apparente autobiographie bascule rapidement dans une dimension cauchemardesque où Ellis convoque ses propres démons littéraires.

Le roman transcende les genres pour tisser une réflexion sur la paternité. À travers le personnage de Robby, Ellis interroge la transmission intergénérationnelle et la possibilité de rompre avec les schémas destructeurs du passé. Cette thématique familiale s’entremêle avec une satire mordante de la société américaine contemporaine, notamment à travers le portrait d’une jeunesse sous anxiolytiques et la description d’une banlieue aseptisée où les apparences priment sur tout.

Ellis construit son récit comme un jeu de miroirs vertigineux. La figure de Patrick Bateman, protagoniste de « American Psycho », revient hanter son créateur, tandis que le fantôme du père d’Ellis plane sur l’ensemble du roman. L’auteur suggère d’ailleurs que le personnage de Bateman aurait été inspiré par son propre père : « Il restait constamment enfermé dans une sorte de fureur démente, en dépit de l’apparente douceur des circonstances de sa vie. » Cette ambiguïté permanente entre le réel et l’imaginaire trouve son expression dans le titre même du roman, « Lunar Park » évoquant un territoire lunaire, entre ombre et lumière.

L’influence de Stephen King se fait sentir dans le traitement du surnaturel, notamment à travers le personnage de Terby, poupée maléfique inspirée des Furby mais aussi d’un jouet qui terrorisait Ellis enfant. Le roman emprunte également à l’univers de Shakespeare, comme en témoigne l’épigraphe tirée de « Hamlet » et les noms de lieux (Elsinore Lane).

La critique s’est montrée largement élogieuse envers « Lunar Park ». Mark Lawson, dans The Guardian, souligne « l’émotion puissante » que parvient à susciter Ellis, tandis que le magazine Lire l’a élu meilleur roman de l’année 2005. Le livre a par ailleurs été nommé pour le Prix World Fantasy du meilleur roman en 2006. Il a influencé d’autres créations artistiques, notamment l’album « Fear of a Blank Planet » du groupe de rock progressif anglais Porcupine Tree, sorti en 2007.

Aux éditions 10/18 ; 480 pages.

6. Les éclats (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, 1981. Bret Ellis, dix-sept ans, achève sa scolarité au prestigieux lycée privé de Buckley. Comme ses camarades, il est issu d’une famille aisée et vit seul dans une luxueuse villa dans les hauteurs de la ville, pendant que ses parents voyagent en Europe. Son quotidien s’articule autour d’un cercle d’amis très soudé : Debbie, sa petite amie officielle qui sert de couverture à son homosexualité secrète, et le couple phare du lycée, Thom et Susan. Entre deux fêtes ponctuées d’alcool et de drogues, Bret travaille sur son premier roman tout en entretenant des liaisons clandestines avec deux garçons de sa classe, Matt et Ryan.

L’équilibre de ce monde doré vacille avec l’arrivée d’un nouvel élève, Robert Mallory. Mystérieux, séduisant et charismatique, Robert suscite chez Bret une attirance mêlée de méfiance. Cette arrivée coïncide avec celle d’un tueur en série surnommé « le Trawler », qui terrorise Los Angeles. Ses victimes, de jeunes filles, subissent d’atroces mutilations avant d’être retrouvées mortes dans des mises en scène macabres.

Persuadé que Robert cache un lourd secret, Bret commence à le surveiller. Il découvre que celui-ci a séjourné dans un hôpital psychiatrique et s’en sert pour étayer sa conviction que Robert pourrait être le Trawler. Mais ses accusations rencontrent l’indifférence générale. Lorsque Matt disparaît et que son corps est retrouvé mutilé, l’obsession de Bret pour Robert s’intensifie. Entre paranoïa grandissante et désir inavoué, Bret s’enfonce dans une spirale infernale qui culminera dans un violent face-à-face avec Robert.

Autour du livre

Cette nouvelle œuvre de Bret Easton Ellis marque son retour à la fiction après treize années de silence. Premier projet d’écriture qui l’a hanté pendant quatre décennies, « Les éclats » synthétise les thèmes caractéristiques de son univers : une jeunesse dorée décadente, la violence sous-jacente d’une société d’apparences, l’ambiguïté permanente entre vérité et mensonge. L’originalité réside dans le dispositif narratif qui oscille entre autofiction et thriller psychologique. En donnant son nom au narrateur et en situant l’action au moment où il écrit « Moins que zéro », Ellis joue avec les codes du récit initiatique tout en questionnant la nature même de la création littéraire.

Dans le Los Angeles des années 1980, la superficialité règne en maître. Les lycéens conduisent des voitures de luxe, enchaînent les soirées sous l’emprise de drogues diverses et évoluent dans un monde où les parents sont remarquablement absents. Cette jeunesse privilégiée se révèle profondément seule, enfermée dans un carcan social qui contraint à la dissimulation. Le personnage de Bret incarne cette aliénation : contraint de cacher son homosexualité, il se construit une façade acceptable tout en succombant à ses désirs secrets. Son attirance ambivalente pour Robert Mallory cristallise cette tension entre désir et répulsion, vérité et mensonge.

L’atmosphère du roman distille une angoisse grandissante. La menace du Trawler plane sur la ville tandis que la paranoïa de Bret s’intensifie. Les descriptions sans concession des meurtres et des scènes sexuelles créent un malaise persistant, renforcé par l’incertitude constante sur la fiabilité du narrateur. L’omniprésence des références musicales et cinématographiques ancre le récit dans son époque tout en construisant une bande-son mélancolique qui souligne la perte de l’innocence.

Les critiques ont majoritairement salué ce retour d’Ellis. Elizabeth Philippe dans L’Obs évoque « un mélange explosif très réussi » entre thriller et critique sociale. Le Masque et la Plume qualifie le livre d’événement de la saison. Sam Byers du Guardian parle d’un « retour triomphant », tandis que Christine Smallwood souligne le « talent unique d’Ellis pour susciter l’effroi ». Certaines voix discordantes, comme Stuart Kelly, critiquent néanmoins la longueur du roman et son côté « puéril et prétentieux ».

Une adaptation en série télévisée est actuellement en développement chez HBO. Ellis lui-même participe au projet en tant que scénariste et producteur exécutif. Le réalisateur norvégien Kristoffer Borgli est pressenti pour la réalisation, et l’acteur Jacob Elordi serait en négociation pour l’un des rôles principaux.

Aux éditions 10/18 ; 912 pages.