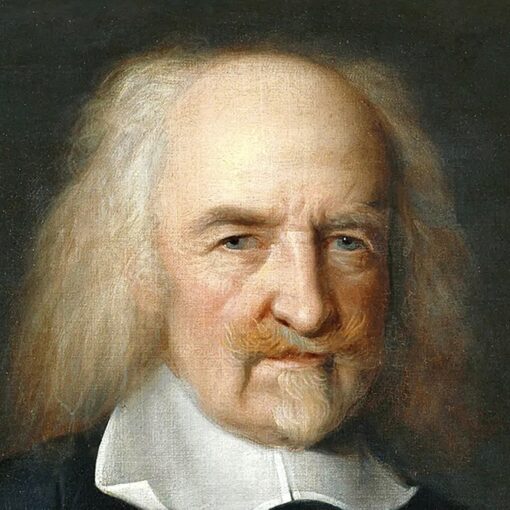

Bernhard Schlink est un écrivain et juriste allemand né le 6 juillet 1944 à Bielefeld. Il grandit à Heidelberg dans une famille protestante : son père Edmund est professeur de théologie, démis de ses fonctions pendant le régime nazi, et sa mère Irmgard est originaire de Suisse alémanique.

Après des études de droit aux universités de Heidelberg et de Berlin, il mène une double carrière. Comme juriste, il devient professeur de droit dans plusieurs universités allemandes prestigieuses et siège comme juge au tribunal constitutionnel de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (1987-2006). Parallèlement, il se lance dans l’écriture avec une série de romans policiers dans les années 1980, dont le premier, « Brouillard sur Mannheim », est co-écrit avec Walter Popp.

La consécration littéraire arrive en 1995 avec « Le liseur » (Der Vorleser), roman partiellement autobiographique qui devient un best-seller international, traduit dans plus de 37 langues. Premier livre allemand à atteindre la première place des ventes du New York Times, il sera adapté au cinéma en 2008 par Stephen Daldry.

Bernhard Schlink poursuit depuis une carrière prolifique d’écrivain, publiant régulièrement romans et recueils de nouvelles. Son œuvre, qui évoque souvent les thèmes de la culpabilité et de la justice, lui a valu de nombreuses distinctions, dont le Prix Hans Fallada et l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne. Il vit aujourd’hui entre Berlin et New York.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le liseur (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Michaël Berg a quinze ans lorsque, malade, il croise le chemin d’Hanna Schmitz qui lui porte secours. Cette rencontre fortuite dans l’Allemagne des années 1950 marque le début d’une liaison passionnée entre l’adolescent et cette femme de trente-six ans. Chaque jour après les cours, Michaël rejoint Hanna et lui fait la lecture avant leurs ébats amoureux. Cette relation secrète dure six mois, jusqu’à ce qu’Hanna s’évanouisse dans la nature sans explication.

Les années passent et Michaël devient étudiant en droit. C’est lors d’un séminaire sur les crimes de guerre qu’il retrouve Hanna, cette fois sur le banc des accusés. Elle fait partie d’un groupe d’anciennes gardiennes SS jugées pour avoir causé la mort de centaines de déportées juives. Au fil des audiences, Michael comprend qu’Hanna dissimule un secret qui pourrait alléger sa peine : son analphabétisme. Mais elle préfère endosser l’entière responsabilité des faits plutôt que de révéler ce qu’elle considère comme une honte, et écope de la prison à perpétuité.

Derrière les barreaux, Hanna reçoit des cassettes sur lesquelles Michaël enregistre ses lectures. Elle s’en sert pour apprendre à déchiffrer les mots. Après dix-huit ans de détention, à la veille de sa libération, sa vie bascule une nouvelle fois.

Autour du livre

Publié en 1995 en Suisse par Bernhard Schlink, « Le liseur » s’impose comme une œuvre majeure de la littérature allemande contemporaine. Le romancier y interroge avec une acuité rare la difficulté pour les générations d’après-guerre de comprendre et d’appréhender la Shoah à travers le seul langage. Cette question, qui traverse la littérature de la fin du XXe siècle alors que les témoins directs commencent à disparaître, prend ici une résonance particulière.

À travers la relation entre Michael et Hanna, Schlink met en scène le rapport ambivalent qu’entretient la génération d’après-guerre avec ses aînés. Le narrateur incarne cette jeunesse allemande qui doit composer avec un héritage empoisonné. La relation qu’il entretient avec Hanna symbolise, dans un microcosme, la danse complexe entre les Allemands plus âgés et plus jeunes dans les années d’après-guerre. Michael en vient d’ailleurs à cette conclusion saisissante : « la douleur que j’ai endurée à cause de mon amour pour Hanna était, d’une certaine manière, le destin de ma génération, un destin allemand ».

L’un des aspects les plus frappants du roman réside dans son traitement de l’analphabétisme d’Hanna comme métaphore de l’illettrisme moral du Troisième Reich. Le refus obstiné d’Hanna d’admettre son incapacité à lire, préférant endosser une culpabilité plus lourde, illustre la complexité des mécanismes de honte et de déni. Cette dimension symbolique s’articule autour du rituel de la lecture à voix haute, qui constitue le fil rouge du récit.

Le roman soulève aussi des questionnements éthiques sur la nature de la culpabilité et la possibilité de comprendre sans absoudre. Michael se trouve confronté à ce dilemme insoluble : « Je voulais à la fois comprendre et condamner le crime d’Hanna. Mais il était trop horrible pour cela. Lorsque je tentais de le comprendre, j’avais le sentiment de ne plus le condamner comme il méritait effectivement de l’être. Lorsque je le condamnais comme il le méritait, il n’y avait plus de place pour la compréhension. »

La réception critique divise profondément les commentateurs. Certains, comme Ruth Franklin, saluent la clarté glaçante de l’écriture qui « révèle et dissimule à la fois ». D’autres, à l’instar de Jeremy Adler dans le Süddeutsche Zeitung, accusent Schlink de pratiquer une forme de « pornographie culturelle » qui simplifie l’histoire et pousse à une identification malsaine avec les bourreaux. Le succès public est néanmoins retentissant : traduit en 39 langues, « Le liseur » devient le premier roman allemand à atteindre la première place du classement des meilleures ventes du New York Times.

L’adaptation cinématographique de Stephen Daldry en 2008, avec Kate Winslet dans le rôle d’Hanna et Ralph Fiennes dans celui de Michael, reçoit cinq nominations aux Oscars. Kate Winslet remporte d’ailleurs l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation jugée « éblouissante » d’Hanna Schmitz. Le film, salué pour sa fidélité au texte original, contribue à élargir encore l’audience du roman tout en préservant sa profondeur morale et émotionnelle.

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

2. La petite-fille (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Berlin, années 2020. À la mort de son épouse Birgit, Kaspar, un libraire septuagénaire, fait une découverte qui ébranle cinquante ans de vie commune : dans les années 1960, avant de fuir la RDA pour le rejoindre à l’Ouest, sa femme avait abandonné un nouveau-né. Ce secret, elle l’a emporté dans la tombe, avec la culpabilité qui l’a rongée toute sa vie.

Bouleversé, Kaspar part sur les traces de cet enfant abandonné. Il retrouve Svenja, la fille de Birgit, installée dans un village de l’ex-Allemagne de l’Est. Elle y vit avec son mari Björn et leur fille Sigrun, 14 ans, au sein d’une communauté völkisch – un mouvement d’extrême-droite prônant le retour aux valeurs traditionnelles germaniques. Dans la chambre de l’adolescente trônent les portraits de dignitaires nazis.

Malgré l’hostilité de ce milieu aux antipodes de ses valeurs, Kaspar obtient de pouvoir accueillir régulièrement sa petite-fille par alliance. Sans jamais la brusquer ni chercher à la convertir, il lui fait découvrir la musique classique, la littérature, l’art. Une relation singulière se tisse entre cet homme cultivé et cette adolescente à l’esprit formaté par l’idéologie völkisch.

Autour du livre

Publié en 2021 alors que le parti d’extrême-droite « AfD » (Alternative für Deutschland) progresse dans les sondages allemands, ce roman de Bernhard Schlink met en lumière les fractures persistantes entre l’Est et l’Ouest du pays, les tensions identitaires d’une société où cohabitent différentes lectures de l’Histoire.

À travers le personnage de Birgit, Schlink dépeint les déchirements intimes d’une génération marquée par la partition de l’Allemagne. Cette femme qui fuit la RDA pour rejoindre Kaspar en 1965 ne trouve jamais véritablement sa place dans son pays d’adoption. Son mal-être, nourri par l’abandon de sa fille et le déracinement, la conduit à l’alcoolisme. Sa mort ouvre la voie à une quête qui transcende les clivages Est-Ouest.

L’originalité du récit tient notamment dans sa description minutieuse du mouvement völkisch, une communauté néo-rurale d’extrême-droite méconnue qui prospère dans l’ex-RDA. Ces groupes cultivent une vision mythifiée de l’Allemagne, mêlant écologie, traditions et idéologie nationaliste. Cette immersion dans les marges de la société allemande contemporaine révèle les bouleversements sociaux provoqués par la réunification.

La relation entre Kaspar et sa petite-fille Sigrun constitue le cœur battant du récit. Le dialogue intergénérationnel qui s’instaure entre le libraire septuagénaire et l’adolescente endoctrinée évite les pièges du manichéisme. Sans jamais tomber dans le prêchi-prêcha, Schlink montre comment l’art et la culture peuvent créer des ponts entre des univers que tout oppose. La musique classique et la littérature deviennent ainsi des instruments d’émancipation.

Le livre s’inscrit dans la continuité thématique du « Liseur », publié en 1995, qui abordait déjà les traumatismes de l’Histoire allemande. Schlink puise dans sa propre expérience d’étudiant ayant participé aux rencontres entre jeunes des deux Allemagnes dans les années 1960 pour nourrir son récit d’une authenticité saisissante.

La critique salue unanimement la finesse psychologique du roman et sa capacité à traiter avec nuance des sujets brûlants. Marie-Laure Delorme souligne dans Le Journal du Dimanche le succès commercial du livre, qui s’est déjà écoulé à 30 000 exemplaires depuis sa parution en français en février 2023. Nicolas Demorand le qualifie de « roman d’amour, tendre et triste, intime et politique » qui « décrit les plaies toujours vives de la réunification allemande ».

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

3. Olga (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Allemagne wilhelmienne de la fin du XIXe siècle, Olga naît du mauvais côté de la barrière sociale. Orpheline recueillie par une grand-mère austère, elle refuse le destin tout tracé des femmes de sa condition. À force de volonté, elle devient institutrice et s’éprend d’Herbert, héritier d’une famille d’industriels. Leur amour défie les conventions, mais Herbert, habité par un besoin constant d’horizons nouveaux, part explorer le monde pour la gloire de l’Empire allemand. En 1913, il disparaît lors d’une expédition en Arctique.

Les décennies passent, marquées par les guerres mondiales. Devenue sourde et réduite à travailler comme couturière, Olga continue d’écrire à Herbert, envoyant ses lettres en poste restante à Tromsø. Elle trouve un peu de réconfort dans son amitié avec Ferdinand, le benjamin d’une famille qui l’emploie. Ce dernier ne découvrira la vérité sur cette femme discrète qu’en retrouvant, bien des années plus tard, sa correspondance jamais réclamée.

Autour du livre

Paru en 2018, « Olga » s’inscrit dans la lignée des œuvres de Bernhard Schlink qui interrogent l’histoire allemande à travers des destins individuels. La narration se déploie sur près d’un siècle, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970, en embrassant la grande Histoire et le parcours d’une femme remarquable.

Le récit prend sa source dans un fait historique : Bernhard Schlink découvre le journal d’Herbert Schröder-Stranz, un explorateur méconnu dont l’expédition arctique se solde par un échec tragique. De cette découverte naît le personnage d’Herbert et, par extension, celui d’Olga – femme insoumise qui incarne la résistance aux rêves de grandeur de l’Allemagne wilhelmienne puis nazie.

L’architecture du roman se distingue par sa construction en trois parties, chacune offrant un éclairage différent sur le personnage central. La première adopte un ton distancié pour retracer chronologiquement la vie d’Olga. La deuxième bascule dans une narration à la première personne, celle de Ferdinand, qui a connu Olga âgée. Enfin, la troisième dévoile les lettres qu’Olga adresse à Herbert, jamais lues par leur destinataire, révélant les pensées intimes d’une femme lucide sur son époque.

Cette structure tripartite permet d’aborder plusieurs thématiques : l’émancipation féminine dans une société patriarcale, la critique du colonialisme allemand – notamment à travers le génocide des Héréros en Namibie, première manifestation de la barbarie qui culminera avec le nazisme – et surtout la dénonciation des rêves de grandeur qui ont précipité l’Allemagne dans deux guerres mondiales.

L’originalité de l’œuvre réside dans son traitement du temps historique. À travers trois hommes – Herbert, Eik et Ferdinand – Olga traverse les périodes clés de l’histoire allemande : l’expansionnisme colonial avec Herbert, la montée du nazisme avec Eik, et la reconstruction d’après-guerre avec Ferdinand. Cette traversée du siècle s’accompagne d’une réflexion sur la transmission et la mémoire.

La critique salue majoritairement la qualité du texte, tout en émettant quelques réserves. The Guardian souligne la poésie du récit mais regrette que certaines révélations arrivent trop tôt dans la narration. D’autres critiques apprécient particulièrement la construction du roman qui permet de découvrir progressivement la complexité du personnage d’Olga, même si certains jugent la première partie un peu froide et distante.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

4. Le week-end (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2008, Bernhard Schlink place au cœur de son roman un week-end de retrouvailles organisé pour la sortie de prison de Jörg, ancien terroriste de la Fraction Armée Rouge gracié après vingt ans de détention. Sa sœur Christiane réunit dans une demeure près de Berlin leurs vieux amis d’université, témoins d’une époque où tous partageaient les mêmes idéaux révolutionnaires.

La paisible réunion vire rapidement aux règlements de compte. La présence de Marko, jeune activiste qui voit en Jörg une icône révolutionnaire, et l’arrivée impromptue de Ferdinand, le fils abandonné de Jörg, créent des tensions. Entre ceux qui attendent des remords et ceux qui espèrent le voir reprendre le combat, Jörg, usé par la prison, cherche simplement à retrouver ses marques.

Autour du livre

À travers ce huis clos tendu qui se déroule sur trois jours, Bernhard Schlink poursuit son questionnement sur la culpabilité et la responsabilité, thèmes déjà présents dans « Le liseur ». La particularité du « Week-end » réside dans son cadre spatio-temporel restreint qui permet d’intensifier la confrontation entre les personnages et leurs idéaux. La demeure délabrée à la campagne, avec son parc mal entretenu, symbolise parfaitement l’état d’esprit des protagonistes : des idéaux en ruine, une jeunesse perdue, des convictions qui s’effritent.

Le livre s’inscrit dans un contexte historique précis : celui des années de plomb en Allemagne, marquées par les actions terroristes de la Fraction Armée Rouge. Cette période, qui s’étend de 1970 à 1998, continue de hanter la société allemande. Schlink, né en 1944, appartient à une génération « élevée dans l’ombre du Troisième Reich et de la guerre », comme il l’indique lui-même dans une interview. Cette double temporalité – le passé terroriste et le présent de la réconciliation – structure l’ensemble du récit.

La force du texte provient de la mise en scène d’un groupe d’anciens militants dont les trajectoires ont divergé : une femme devenue évêque, un dentiste prospère, une enseignante qui se découvre écrivaine. Ces destins contrastés permettent d’interroger la persistance ou l’abandon des convictions de jeunesse. Le personnage de Marko, jeune militant qui souhaite enrôler Jörg dans un nouveau combat, fait écho aux préoccupations contemporaines en établissant un parallèle avec le terrorisme post-11 septembre.

L’originalité du roman tient également dans sa structure qui intègre un récit dans le récit : celui d’Ilse qui écrit sur Jan, un autre membre du groupe possiblement encore en vie. Cette mise en abyme permet d’aborder sous un angle différent les questions de l’engagement et de la violence politique.

Contrairement à d’autres œuvres traitant du terrorisme, Schlink évite la romanisation excessive de la violence. Il privilégie plutôt l’examen des conséquences à long terme sur les relations humaines : comment maintenir des liens d’amitié avec quelqu’un qui a commis des meurtres ? Comment conjuguer fidélité et jugement moral ?

La critique souligne majoritairement la qualité de ce travail sur la mémoire collective allemande. Le Cleveland Plain Dealer compare le livre à « un croisement entre The Big Chill et un film bavard de Jean-Luc Godard ». Certains critiques regrettent néanmoins un manque de profondeur dans le développement des personnages et une intrigue parfois prévisible. Bookmarks Magazine note que Schlink « est davantage préoccupé par les idées que par le développement de l’intrigue et la caractérisation des personnages ».

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

5. Le retour (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Allemagne d’après-guerre, le jeune Peter Debauer grandit entre une mère distante et l’absence d’un père supposé mort au combat. Ses seuls moments de bonheur, il les vit lors de ses séjours chez ses grands-parents en Suisse, qui travaillent comme correcteurs pour une maison d’édition de littérature populaire. Un jour, malgré leur interdiction, Peter découvre dans leurs textes à corriger le récit inachevé d’un prisonnier allemand qui, de retour de Sibérie, trouve sa femme remariée.

Devenu adulte, Peter mène l’enquête sur l’origine de ce texte énigmatique dont certains détails résonnent avec sa propre vie. Sa quête le conduit des archives berlinoises aux campus américains, où il croit reconnaître en un éminent professeur l’auteur du récit – et peut-être même son père. Entre sa relation tumultueuse avec Barbara et ses recherches obsessionnelles, Peter suit le fil d’une vérité qui ne cesse de lui échapper.

Autour du livre

Publié en 2006, « Le retour » de Bernhard Schlink s’inscrit dans la lignée des œuvres allemandes contemporaines qui questionnent l’héritage de la Seconde Guerre mondiale. Cette quête identitaire se déploie à travers le prisme d’une double narration : celle de Peter Debauer, protagoniste en recherche de ses origines, et celle de l’Allemagne elle-même, nation scindée qui tente de se reconstruire.

La structure du livre, découpée en cinq parties, épouse les méandres de la mémoire et du temps. Chaque partie compte environ seize chapitres, avec un changement systématique lors des modifications de lieu, créant ainsi une mosaïque narrative qui fait écho aux fragments de vie que Peter tente de rassembler. Cette architecture permet à Schlink d’entrelacer plusieurs niveaux de lecture : l’intime et le collectif, le mythologique et l’historique.

La dimension mythologique y occupe en effet une place centrale. Le parallèle avec l’Odyssée d’Homère ne se limite pas à une simple référence littéraire mais constitue la matrice même du récit. Les multiples retours évoqués – celui d’Ulysse, du soldat Karl, de John Debauer et de Peter lui-même – créent un jeu de miroirs qui interroge la notion même de nostos (de retour) dans la littérature et l’histoire.

L’espace géographique joue un rôle prépondérant dans la construction du sens. La Suisse incarne un havre de paix et de stabilité, caractérisé par ses jardins nourriciers et sa nature préservée. En contrepoint, l’Allemagne apparaît divisée, marquée par des oppositions sociales et intellectuelles. Cette géographie symbolique culmine avec New York, ville où les identités se dissolvent, où chacun peut devenir qui il souhaite être.

La critique s’est montrée mitigée à la sortie du livre. Si certains saluent l’ambition intellectuelle de l’œuvre, d’autres pointent une construction parfois artificielle et des personnages qui semblent servir avant tout de supports aux réflexions philosophiques. Le Münchner Merkur qualifie le protagoniste de « produit synthétique », tandis que la TAZ évoque un « essai de grande envergure » qui ne dépasse malheureusement pas le stade de la tentative. Gustav Seibt, dans la Süddeutsche Zeitung, tout en reconnaissant l’intelligence du parallèle établi avec l’histoire de Paul de Man, déplore un récit qu’il compare à du « polystyrène narratif ».

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.