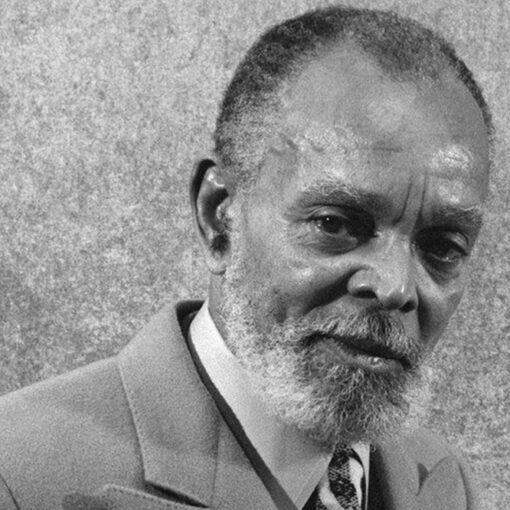

Aldous Huxley naît en 1894 à Godalming au Royaume-Uni, au sein d’une prestigieuse famille d’intellectuels. Petit-fils du célèbre biologiste Thomas Henry Huxley et frère du biologiste Julian Huxley, il grandit dans un environnement propice à l’éveil intellectuel.

Sa jeunesse est marquée par une succession de tragédies : sa mère et sa sœur Roberta meurent en 1908, puis il contracte une grave maladie oculaire qui le laisse presque aveugle pendant plusieurs années. Malgré ce handicap, il poursuit brillamment ses études à Oxford, où il obtient son diplôme en littérature anglaise.

C’est dans les années 1920 qu’il entame sa carrière littéraire, publiant une série de romans satiriques qui attirent l’attention. En 1932, il publie son œuvre maîtresse, « Le Meilleur des mondes », une dystopie visionnaire qui décrit une société où le progrès technologique et le conditionnement psychologique menacent la liberté.

Un tournant majeur s’opère en 1937 lorsqu’il s’installe aux États-Unis, où il passera le reste de sa vie. Sa pensée évolue alors vers la spiritualité orientale, particulièrement le Vedānta, et il s’intéresse aux états de conscience modifiés. Il expérimente la mescaline puis le LSD, expériences qu’il relate dans « Les portes de la perception » (1954).

Pacifiste convaincu et humaniste, il s’engage dans les réflexions sur l’avenir de la société et l’environnement. Son dernier roman, « Île » (1962), présente sa vision utopique d’une société idéale. Il meurt le 22 novembre 1963, le même jour que C. S. Lewis et John F. Kennedy, après avoir demandé à sa femme Laura de lui administrer du LSD sur son lit de mort. Au cours de sa carrière, il est nommé sept fois pour le prix Nobel de littérature et est élu Compagnon de littérature par la Royal Society of Literature en 1962.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Meilleur des mondes (roman, 1932)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En « l’an 632 de Notre Ford », la civilisation a éliminé la guerre, la maladie et le malheur. Dans les laboratoires du Centre d’Incubation de Londres, des techniciens fabriquent des humains en série, les conditionnent chimiquement et psychologiquement pour créer une société parfaitement hiérarchisée en cinq castes. Les Alphas dirigent, les Epsilons nettoient, et chacun est programmé pour aimer son sort.

Dans ce monde où la famille n’existe plus, où la sexualité est un divertissement sans conséquence et où le soma (une drogue) apaise toute angoisse, Bernard Marx fait tache. Cet Alpha atypique, plus petit que ses congénères, souffre d’une conscience malvenue. Sa rencontre avec John le Sauvage, élevé dans une réserve d’Indiens du Nouveau-Mexique avec des livres de Shakespeare pour seule compagnie, va ébranler les certitudes de cette société.

Autour du livre

La genèse du « Meilleur des mondes » s’inscrit dans un contexte historique précis : rédigé en 1931 à Sanary-sur-Mer pendant la Grande Dépression, ce roman dystopique naît dans une période de profonde remise en question du progrès et de l’industrialisation. Il constitue une réponse directe aux utopies technologiques de H. G. Wells, notamment « Des hommes comme des dieux », qu’Huxley entreprend initialement de parodier avant d’être « happé par l’excitation de ses propres idées », comme il le confie dans une lettre.

Le choix du titre original, « Brave New World », tiré de « La Tempête » de Shakespeare, s’avère délibérément ironique. La citation originale « Oh, wonder! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world, that has such people in ‘t! » prend une dimension sarcastique lorsqu’elle est prononcée par John le Sauvage face à une société déshumanisée. Cette ironie se retrouve dans la traduction française qui fait écho au « meilleur des mondes possibles » de Voltaire.

L’onomastique du roman révèle un système complexe de références : chaque personnage porte le nom d’une figure historique ou politique – Lenina évoque Lénine, Bernard Marx fusionne les noms de Claude Bernard et Karl Marx. Cette galerie de noms compose une mosaïque idéologique qui souligne les tensions entre individualisme et collectivisme.

Les critiques contemporains accueillent l’œuvre de manière contrastée. Si Rebecca West salue « le roman le plus accompli d’Huxley », H. G. Wells, visé par la satire, se montre plus réservé. G. K. Chesterton y lit une « révolution contre l’Utopie » plutôt qu’une simple critique de l’ère victorienne. Le livre suscite rapidement la controverse : interdit en Irlande dès 1932 pour son caractère antifamilial et antireligieux, puis en Australie jusqu’en 1937 où les exemplaires sont brûlés.

La postérité du « Meilleur des mondes » s’affirme à travers son influence durable sur la littérature dystopique. Une distinction fondamentale s’établit avec le « 1984 » d’Orwell : là où ce dernier imagine un contrôle par la souffrance, Huxley dépeint une servitude par le plaisir. Comme le souligne Neil Postman, « Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres, Huxley craignait qu’il n’y ait plus personne désirant en lire ».

Le roman continue de soulever des débats : classé au cinquième rang des cent meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle par la Modern Library en 1998, il figure régulièrement parmi les ouvrages les plus contestés aux États-Unis. Les adaptations sont nombreuses, principalement à la télévision, avec notamment trois téléfilms en 1980, 1998 et 2020.

Aux éditions POCKET ; 320 pages.

2. Île (roman, 1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Pala est une île coupée du monde où s’épanouit depuis plus d’un siècle une société née de la fusion entre rationalisme occidental et spiritualité orientale. Le récit débute par l’arrivée de Will Farnaby, un journaliste britannique secrètement mandaté par un magnat du pétrole pour négocier des droits d’exploitation.

Blessé lors de son naufrage, Farnaby est soigné par les habitants qui lui font découvrir leur mode de vie. La société palanaise repose sur des principes novateurs : éducation scientifique et philosophique poussée, rotation des enfants entre différentes familles, usage thérapeutique de drogues douces, méditation collective. Cette organisation décentralisée privilégie l’épanouissement personnel tout en maintenant une forte cohésion sociale.

L’harmonie de Pala est toutefois menacée par deux forces antagonistes. D’un côté, la Rani, mère du futur raja, rêve d’imposer un mysticisme religieux strict. De l’autre, son fils Murugan s’est laissé séduire par le modèle capitaliste incarné par la dictature voisine de Rendang. Le séjour de Will Farnaby prend alors une dimension tragique.

Autour du livre

Ce roman d’Aldous Huxley, rédigé l’année précédant sa mort en 1963, se pose comme le contrepoint utopique de son célèbre « Meilleur des mondes » paru en 1932. L’idée germe dès 1946, lorsque Huxley évoque dans une préface la possibilité d’offrir au Sauvage une « troisième voie » entre l’utopie technologique et le primitivisme – celle d’une société équilibrée mariant science et spiritualité.

La genèse d’ « Île » résonne avec l’évolution personnelle d’Huxley dans les années 1950, notamment son intérêt croissant pour les substances psychédéliques. Alors que « Le Meilleur des mondes » avait été écrit avant sa première expérience avec la mescaline en 1953, « Île » intègre ses réflexions sur le potentiel des enthéogènes pour l’épanouissement humain. La « médecine moksha » des Palanais, inspirée des champignons psilocybes, incarne cette vision d’un usage cérémoniel et spirituel des psychédéliques, en opposition radicale avec le soma abrutissant du « Meilleur des mondes ».

L’influence du trauma personnel d’Huxley transparaît dans l’œuvre : la mort de sa mère Julia alors qu’il n’avait que dix ans. Sa dernière lettre à son fils, contenant la maxime « Juge moins et aime plus », semble avoir nourri la philosophie de compassion et d’acceptation qui imprègne la société palanaise.

Les thèmes majeurs qui parcourent « Île » – la surpopulation, l’écologie, la modernité, la démocratie, le mysticisme – constituent une synthèse des préoccupations développées dans ses essais d’après-guerre. L’originalité réside dans leur articulation au sein d’une société utopique concrète, fruit de la rencontre entre un médecin écossais rationaliste et un raja bouddhiste. Cette fusion harmonieuse entre science occidentale et spiritualité orientale préfigure certains aspects du mouvement New Age.

La dimension novatrice d’ « Île » se manifeste également dans son traitement des thèmes présents dans « Le Meilleur des mondes », systématiquement inversés : là où le premier roman montrait des drogues servant au contrôle social, « Île » dépeint leur usage pour l’éveil spirituel ; la vie communautaire ne vise plus l’élimination de l’individualité mais la protection contre les névroses parentales.

Huxley propose ainsi une voie médiane entre le cauchemar technocratique du « Meilleur des mondes » et un retour impossible à la nature primitive – une utopie consciente de sa fragilité face aux forces de l’histoire, comme l’illustre son dénouement tragique. Cette lucidité teintée d’espoir fait d’ « Île » un testament philosophique singulier dans la littérature utopique du XXe siècle.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

3. Temps futurs (roman, 1948)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire se déroule en 2108, un siècle après une dévastatrice Troisième Guerre mondiale qui a anéanti la quasi-totalité de la planète à coups d’armes nucléaires, chimiques et bactériologiques. Seule la Nouvelle-Zélande a échappé au cataclysme.

Le professeur Poole, un botaniste néo-zélandais, part étudier ce qu’il reste de la Californie. Sur place, il tombe aux mains d’une communauté de survivants qui vouent un culte à Bélial. Dans cette société régressive, les rapports entre hommes et femmes obéissent à des règles strictes : les relations sexuelles ne sont autorisées que deux semaines par an, lors de cérémonies orgiaques. Le reste du temps, les femmes, considérées comme de simples reproductrices, portent des cache-sexe flanqués du mot « non ». Les prêtres, tous castrés, organisent l’euthanasie systématique des nouveau-nés malformés.

Autour du livre

Publié en 1948, « Temps futurs » s’inscrit dans la lignée des œuvres dystopiques qui émergent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le choix du titre original, « Ape and Essence », puise sa source dans une tirade de « Mesure pour mesure » de Shakespeare, où l’homme est comparé à un « singe irascible » jouant des « tours fantastiques » devant les cieux. Cette métaphore shakespearienne constitue la clé de voûte thématique du roman : l’humanité, dans son orgueil démesuré, court à sa propre perte.

La structure narrative se révèle particulièrement innovante pour l’époque : le roman se divise en deux parties distinctes. La première met en scène deux intellectuels de l’industrie cinématographique qui découvrent un scénario rejeté le jour même de l’assassinat de Gandhi – un choix temporel qui n’a rien d’anodin. Cette date symbolique marque le début d’une réflexion sur la crise de la civilisation moderne, plongée dans un climat de cynisme et de déshumanisation.

Les vignettes qui ponctuent le récit créent un effet de mise en abyme saisissant : elles présentent une société de babouins qui mime la société humaine du XXe siècle. Cette représentation allégorique culmine dans l’image des deux Einstein tenus en laisse par des singes, contraints d’actionner les machines de destruction massive – une critique acerbe de l’instrumentalisation de la science au service de la barbarie.

Le personnage de l’archivicaire, figure centrale de cette société post-apocalyptique, livre une vision glaçante de l’Histoire : selon lui, l’humanité a toujours été sous l’emprise du diable, ce qui expliquerait sa propension à choisir systématiquement les voies les plus destructrices. Les concepts de nationalisme et de progrès deviennent sous sa plume les instruments privilégiés de cette autodestruction programmée.

Dans ce monde dévasté où la reproduction est strictement contrôlée et ritualisée, où les nouveau-nés difformes sont « purifiés par le sang », la relation entre le Dr Poole et Loola incarne une forme de résistance. Leur fuite vers les mystérieuses tribus libres du nord oppose à la barbarie institutionnalisée la possibilité d’une humanité préservée.

L’épilogue, qui se conclut sur la tombe même de l’auteur fictif du scénario, William Tallis, cite les vers de Shelley sur la mort de Keats. Cette référence poétique finale vient adoucir la noirceur du propos, suggérant que l’art et la beauté peuvent survivre même aux pires catastrophes.

Aux éditions POCKET ; 216 pages.

4. Contrepoint (roman, 1928)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Londres, à la fin des années 1920, le roman narre l’effondrement moral d’une élite intellectuelle à travers plusieurs histoires entrelacées. Au centre de ce monde en déliquescence se trouve la famille Bidlake : John, peintre vieillissant atteint d’un cancer, son fils Walter, journaliste qui abandonne sa compagne enceinte pour une aventure avec l’aristocrate Lucy Tantamount, et sa fille Elinor, épouse malheureuse de l’écrivain Philip Quarles.

La solitude pousse Elinor dans les bras d’Everard Webley, leader d’un mouvement politique autoritaire. Le drame atteint son paroxysme lorsque Maurice Spandrell, intellectuel tourmenté par le doute, assassine Webley avec la complicité d’Illidge, un scientifique d’origine modeste rongé par l’amertume. L’acte, censé ébranler l’ordre social, ne fait que le renforcer. Le roman culmine avec le suicide théâtral de Spandrell qui, avant de mourir, tente une dernière fois de prouver l’existence de Dieu en faisant écouter du Beethoven à son ami Mark Rampion.

Autour du livre

Publié en 1928 par Chatto & Windus, « Contrepoint » s’impose comme le plus ambitieux des romans d’Aldous Huxley. Le titre fait référence à la technique musicale du contrepoint, principe structurel de l’œuvre explicitement commenté par le personnage de Philip Quarles : « Musicalisation du roman […] sur une grande échelle, dans la construction. » Cette architecture narrative novatrice entrelace plusieurs récits sans intrigue centrale, à la manière d’une composition musicale.

L’œuvre constitue également un roman à clef où de nombreux personnages s’inspirent de figures contemporaines. Mark Rampion emprunte ses traits à D. H. Lawrence, Lucy Tantamount à la poétesse Nancy Cunard, John Bidlake au peintre Augustus John, tandis que Philip Quarles incarne Huxley lui-même. Cette galerie de portraits permet à l’auteur de confronter différentes visions du monde et philosophies de vie.

La dimension musicale se manifeste également à travers deux œuvres majeures qui ponctuent le récit : la Suite pour orchestre en si mineur de Bach, qui accompagne les conversations mondaines du début, et le Quatuor à cordes n°15 de Beethoven, dont le « chant sacré d’action de grâce » résonne lors de la scène finale, symbolisant la quête spirituelle de Spandrell.

En 1998, la Modern Library classe « Contrepoint » au 44e rang des meilleurs romans en langue anglaise du XXe siècle. Il connaît rapidement des traductions en français et en espagnol, puis plus tardivement en allemand. Une adaptation télévisée est réalisée par la BBC en 1968, avec Lyndon Brook dans le rôle de Philip Quarles.

Aux éditions LES BELLES LETTRES ; 500 pages.

5. Les portes de la perception (recueil d’essais philosophiques, 1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En mai 1953, à West Hollywood, Aldous Huxley se prête à une expérience supervisée par le psychiatre britannique Humphry Osmond. À 11 heures, il ingère 0,4 gramme de mescaline, substance psychédélique extraite du peyotl, une espèce de cactus. Son épouse Maria et le Dr Osmond restent à ses côtés pendant les huit heures que dure l’expérience.

Les premiers effets se manifestent après deux heures et demie. La perception d’Huxley se modifie profondément : au lieu des paysages visionnaires vivement colorés qu’il espérait, il note un changement radical dans sa relation au monde extérieur. À 12h30, un simple vase de fleurs se métamorphose en « miracle, moment après moment, de l’existence nue ». L’expérience transcende les catégories du plaisant et du déplaisant – elle « est », simplement. Dans cet état, Huxley ne ressent plus son « moi » habituel, mais expérimente un « non-moi ». Les significations, les existences, les motifs et les couleurs prennent le pas sur les relations spatiales et temporelles. Le temps chronologique s’efface au profit d’un présent perpétuel.

L’expérience se poursuit dans son bureau avant que le groupe ne se rende à la pharmacie The Owl Drug, située à sept pâtés de maisons. Dans ce magasin, qu’Huxley apprécie particulièrement pour sa vaste sélection de produits, il examine attentivement des reproductions artistiques. Le vêtement dans la Judith de Botticelli suscite chez lui une méditation sur la draperie comme thème artistique majeur, permettant aux peintres d’incorporer l’abstrait dans l’art figuratif.

De retour chez lui, Huxley écoute le Concerto pour piano en ut mineur de Mozart, des madrigaux de Gesualdo et la Suite lyrique de Berg. Dans le jardin, les chaises prennent une intensité si considérable qu’il craint d’être submergé, ce qui lui donne un aperçu de la folie. Cette observation le conduit à méditer sur la littérature spirituelle, notamment les œuvres de Jakob Böhme, William Law et le Livre des morts tibétain, qui évoquent ces terreurs et ces souffrances.

L’expérience s’achève par une réflexion sur l’universalité du désir de transcendance à travers les époques et les cultures. Huxley suggère que la mescaline pourrait constituer une alternative plus saine que l’alcool ou le tabac pour satisfaire ce besoin. Sans la présenter comme une illumination divine ou une vision béatifique, il la considère comme une « grâce gratuite », particulièrement bénéfique pour les intellectuels qui risquent de devenir prisonniers des mots et des symboles. Pour lui, si la mescaline n’est pas indispensable, elle peut s’avérer utile, transformant positivement celui qui en fait l’expérience.

L’expérience ne diminue pas la capacité de réflexion, mais intensifie les perceptions visuelles à tel point que l’observateur, absorbé par la contemplation, ne ressent plus le besoin d’agir. Cette observation finale résume l’essence de l’expérience : une dissolution temporaire des filtres habituels de la conscience permettant d’accéder à une perception immédiate de la réalité, libérée des catégories utilitaires ordinaires.

Autour du livre

Cette expérimentation psychédélique s’inscrit dans un contexte historique et scientifique précis. La mescaline, isolée en 1897 par le pharmacologue allemand Arthur Heffter, puis synthétisée en 1919 par Ernst Späth, suscite alors l’intérêt de la communauté scientifique. Dans les années 1930, l’anthropologue Weston La Barre avait déjà étudié son usage rituel chez les Huichols du Mexique occidental. Au début des années 1950, la substance figure encore simplement comme produit de recherche dans le catalogue du laboratoire Parke-Davis.

La genèse du livre remonte à 1952, lorsque Huxley découvre les travaux d’Osmond sur la schizophrénie. Une correspondance s’établit entre les deux hommes, aboutissant à cette expérimentation. Le titre, emprunté au poète William Blake, provient d’une citation du « Mariage du Ciel et de l’Enfer » : « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l’homme telle qu’elle est, infinie. »

L’ouvrage suscite des réactions contrastées. Le psychiatre William Sargant salue dans le British Medical Journal la mise en lumière des souffrances mentales des schizophrènes. En revanche, Thomas Mann critique ce qu’il considère comme une forme d’escapisme. Le moine védantique Swami Prabhavananda condamne cette voie qu’il juge illégitime vers l’illumination. Le philosophe Martin Buber rejette l’idée que la mescaline permettrait d’accéder à « l’être commun », n’y voyant qu’une fuite dans une « sphère strictement privée ». Timothy Leary y trouve une confirmation de ses propres expériences avec les champignons psilocybes. Plus inattendu, l’ouvrage inspire en 1965 à Jim Morrison le nom de son groupe, The Doors. Plus récemment, le livre fait une apparition remarquée dans le film « Doctor Strange » (2016), où Stan Lee le lit en le qualifiant « d’hilarant ».

« Les portes de la perception » constitue une réflexion sur les limites de la conscience ordinaire. Selon Huxley, le cerveau agit comme une « valve réductrice » filtrant la réalité pour ne laisser passer que les impressions nécessaires à la survie. Les substances psychédéliques permettraient d’ouvrir temporairement ces filtres, donnant accès à une perception élargie du réel. Cette thèse s’inscrit dans la continuité des recherches spirituelles de l’auteur, qui pratiquait déjà la méditation et s’intéressait à l’enseignement du Vedanta.

Le texte met également en question le rapport entre expérience mystique et substances psychédéliques, une controverse qui se poursuit aujourd’hui. Tandis que certains, comme Robert Charles Zaehner, réfutent tout lien entre ces états artificiellement induits et l’expérience religieuse authentique, d’autres, tel Huston Smith, soulignent les convergences phénoménologiques entre les deux types d’expériences.

Aux éditions 10/18 ; 320 pages.