Tracy Chevalier est une romancière américano-britannique née le 19 octobre 1962 à Washington DC. Fille d’un photographe du Washington Post, elle grandit dans la capitale américaine et fait ses études à la Bethesda-Chevy Chase High School dans le Maryland. Après avoir obtenu un diplôme d’anglais à l’Oberlin College en 1984, elle s’installe en Angleterre où elle travaille d’abord comme rédactrice d’articles encyclopédiques.

En 1993, elle entame un Master en création littéraire à l’Université d’East Anglia sous la direction des romanciers Malcolm Bradbury et Rose Tremain. Sa carrière d’écrivaine débute en 1997 avec « La Vierge en bleu », mais c’est son roman « La jeune fille à la perle » (1999), inspiré du célèbre tableau de Vermeer, qui la propulse vers le succès. Ce livre sera d’ailleurs adapté au cinéma en 2004 avec Scarlett Johansson et Colin Firth, récoltant trois nominations aux Oscars.

Spécialisée dans les romans historiques, Tracy Chevalier continue d’écrire et publie en 2024 « La Fileuse de verre ». Elle occupe également le poste de Chairman de la Society of Authors pour l’Angleterre. Mariée à Jonathan Drori, elle vit actuellement dans le Dorset avec son mari et son fils, après avoir longtemps résidé à Londres.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Prodigieuses créatures (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, Mary Anning parcoure les falaises de Lyme Regis à la recherche de fossiles. Cette jeune femme issue d’un milieu modeste vend ces « curios » aux touristes pour faire vivre sa famille après la mort de son père. Un jour, elle fait la connaissance d’Elizabeth Philpot, une dame de la bourgeoisie londonienne qui s’est installée dans cette petite ville côtière du Dorset avec ses deux sœurs.

Malgré leurs vingt ans d’écart et leur différence sociale, les deux femmes se lient d’amitié autour de leur passion commune. Mary possède un don pour dénicher des spécimens exceptionnels. Elle met au jour le premier squelette complet d’ichtyosaure, puis un plésiosaure – des découvertes majeures qui bouleversent les théories scientifiques de l’époque sur la création du monde. Mais dans cette société victorienne où la science reste l’apanage des hommes, Mary peine à faire reconnaître son travail.

Autour du livre

Avec « Prodigieuses créatures », Tracy Chevalier nous convie dans l’Angleterre du début du XIXe siècle, à une époque charnière où les découvertes paléontologiques commencent à ébranler les certitudes sur la création divine du monde. Cette période sert de toile de fond à une histoire d’amitié peu conventionnelle entre deux femmes que tout sépare : Mary Anning, une jeune fille pauvre douée d’un talent inné pour dénicher des fossiles, et Elizabeth Philpot, une demoiselle cultivée de la bourgeoisie londonienne.

Le génie de Chevalier consiste à entrelacer habilement trois dimensions majeures qui se nourrissent mutuellement. La première concerne l’émergence des théories scientifiques sur l’évolution et l’extinction des espèces, à travers les découvertes révolutionnaires de Mary Anning – notamment le premier ichtyosaure complet. La deuxième dimension met en lumière la condition féminine dans une société victorienne corsetée, où les femmes se voient refuser l’accès aux cercles scientifiques. La troisième aborde les rapports de classe à travers l’amitié improbable entre Mary et Elizabeth, qui transcende les barrières sociales de l’époque.

La narration alterne entre les voix de Mary et d’Elizabeth, créant un contraste saisissant entre leurs perceptions et leurs aspirations. Cette structure en contrepoint permet d’apprécier comment ces deux femmes, malgré leurs différences, partagent une même passion pour les « curios » et une même frustration face aux obstacles dressés par une société patriarcale.

Basé sur des personnages et des événements historiques, « Prodigieuses créatures » se lit comme une ode à ces pionnières oubliées de la paléontologie. Les découvertes de Mary Anning, aujourd’hui exposées aux Museums d’Histoire Naturelle de Londres et de Paris, ont joué un rôle crucial dans l’évolution des connaissances scientifiques, ouvrant la voie aux théories de Darwin quelques décennies plus tard.

L’atmosphère de Lyme Regis, avec ses falaises battues par les vents et ses plages parsemées de trésors fossiles, constitue bien plus qu’un simple décor. Elle incarne les bouleversements d’une époque où les certitudes religieuses vacillent face aux preuves géologiques d’un passé plus ancien qu’imaginé. Les questionnements des personnages font écho aux débats qui agitent alors la société : comment concilier ces découvertes avec le récit biblique de la Création ? Comment accepter l’idée que des espèces aient pu disparaître si Dieu est parfait ?

L’influence de Jane Austen, contemporaine des événements relatés, imprègne discrètement la narration. Des échos de « Persuasion », également situé à Lyme Regis, résonnent dans la description des conventions sociales et des préoccupations matrimoniales des personnages féminins. Cette filiation littéraire ajoute une dimension supplémentaire au portrait d’une époque en mutation.

« Prodigieuses créatures » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2020 avec « Ammonite », film qui prend cependant d’importantes libertés avec l’histoire originale, au point de susciter la controverse. En 2023, un hommage plus fidèle à Mary Anning a été rendu avec l’érection d’une statue à son effigie dans sa ville natale de Lyme Regis, un fossile dans une main et son marteau de géologue dans l’autre.

Aux éditions FOLIO ; 432 pages.

2. La jeune fille à la perle (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Delft du XVIIe siècle, Griet, une jeune protestante de seize ans, doit quitter sa famille pour devenir servante chez le peintre Johannes Vermeer. Son père, artisan faïencier devenu aveugle après un accident, ne peut plus subvenir aux besoins des siens. La jeune fille se retrouve dans une maison catholique hostile, sous l’autorité d’une épouse jalouse et d’une belle-mère autoritaire. Sa tâche principale : nettoyer l’atelier du maître sans rien déranger.

Le peintre remarque vite l’intelligence de Griet et son œil pour les couleurs. Il l’initie peu à peu aux secrets de son art : elle broie ses pigments, l’aide à composer ses toiles et finit par devenir son modèle. Cette proximité éveille la jalousie de Catharina et les ragots en ville. Van Ruijven, le riche mécène de Vermeer, convoite la jeune servante. Pieter, le fils du boucher, lui propose un mariage et une vie respectable. Mais Griet reste fascinée par cet homme silencieux qui peint la lumière.

Autour du livre

La genèse de « La jeune fille à la perle » découle d’une longue contemplation : Tracy Chevalier possède depuis l’âge de dix-neuf ans une reproduction du célèbre tableau de Vermeer qui la suit partout pendant seize ans. L’expression ambiguë de la jeune fille représentée – ce regard qui semble à la fois innocent et expérimenté, joyeux et empli de tristesse – la poursuit jusqu’à ce qu’elle décide d’imaginer l’histoire derrière cette toile énigmatique.

La rédaction du roman s’effectue en huit mois seulement, sous la pression d’une « date limite biologique » : l’autrice est alors enceinte. Pour nourrir son récit, elle se documente minutieusement sur l’histoire de la période, étudie les tableaux de Vermeer et de ses contemporains, et passe plusieurs jours à Delft. Cette immersion lui permet de restituer avec justesse l’atmosphère de cette cité hollandaise du XVIIe siècle, ses quartiers protestants et catholiques, ses corporations d’artisans, sa vie quotidienne rythmée par le commerce et la religion.

L’innovation majeure de Chevalier réside dans son choix narratif : plutôt que de céder à la tentation d’une histoire d’amour illicite entre le peintre et son modèle, elle construit son récit autour de la retenue. La tension naît précisément de cette absence de passage à l’acte, des regards échangés furtivement, des mains qui s’effleurent – comme lorsque Vermeer perce l’oreille de Griet pour y placer la perle. Cette scène cristallise toute l’intensité érotique contenue du roman, simplement suggérée par quelques mots : « Il traça le côté de mon visage jusqu’à ma joue, puis essuya de son pouce les larmes qui coulaient de mes yeux. Il passa son pouce sur ma lèvre inférieure. »

Le traitement des personnages secondaires s’éloigne des stéréotypes attendus. Maria Thins, la belle-mère de Vermeer, n’incarne pas la figure conventionnelle de la marâtre mais se révèle une femme pragmatique et avisée qui comprend l’importance de Griet pour le travail du peintre. De même, Pieter le boucher n’est pas simplement le prétendant repoussé mais un personnage complexe qui perçoit avec lucidité les illusions de Griet.

Le succès ne tarde pas : traduit en trente-six langues, vendu à plus de trois millions d’exemplaires, « La jeune fille à la perle » reçoit notamment le Barnes & Noble Discover Award en 2000 et l’Alex Award en 2001. Son adaptation cinématographique en 2003 par Peter Webber, avec Scarlett Johansson dans le rôle de Griet et Colin Firth dans celui de Vermeer, remporte également un succès notable, particulièrement saluée pour son travail sur la lumière qui restitue l’atmosphère picturale des toiles de Vermeer.

L’engouement pour le roman conduit même le Rijksmuseum à enregistrer une hausse significative de sa fréquentation lors de l’exposition « Vermeer et l’École de Delft » en 2001. Le conservateur Walter Liedtke attribue explicitement cette affluence à l’impact du livre de Chevalier. Une suite théâtrale prolonge l’histoire en 2008 au Cambridge Arts Theatre puis au Theatre Royal Haymarket de Londres dans une mise en scène de Peter Mumford. En mai 2020, BBC Radio 4 propose une nouvelle dramatisation du roman.

Aux éditions FOLIO ; 313 pages.

3. La dernière fugitive (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1850, Honor Bright quitte son Dorset natal pour accompagner sa sœur Grace aux États-Unis. Cette jeune quaker anglaise, marquée par une déception amoureuse, espère commencer une nouvelle vie dans l’Ohio où Grace doit épouser Adam Cox, un ancien habitant de leur village. Mais le destin en décide autrement : Grace meurt de la fièvre jaune à peine arrivée sur le sol américain. Seule dans ce pays étranger, Honor ne peut se résoudre à affronter une nouvelle traversée en mer qui l’avait tant éprouvée.

Elle s’installe donc à Faithwell, une petite bourgade de l’Ohio. Elle trouve refuge auprès de Belle Mills, une modiste au franc-parler, puis épouse Jack Haymaker, un fermier quaker. Mais l’Amérique de 1850 n’est pas que terres à défricher et communautés religieuses : c’est aussi le temps des esclaves en fuite vers le Canada. Face à ces hommes et ces femmes qui cherchent la liberté, Honor ne peut rester indifférente. Elle brave l’opposition farouche de sa belle-famille et défie même Donovan, un redoutable chasseur d’esclaves, pour aider les fugitifs.

Autour du livre

Septième roman de Tracy Chevalier, « La dernière fugitive » marque un virage dans sa bibliographie : pour la première fois, l’autrice délaisse l’Europe pour situer son intrigue aux États-Unis, sa terre natale. Ce changement de décor s’accompagne d’une plongée saisissante dans l’Amérique de 1850, à l’aube de la guerre de Sécession, où se croisent les destins des pionniers en route vers l’Ouest et des esclaves fuyant vers le Nord.

La particularité de ce récit réside dans sa construction en patchwork, à l’image des quilts confectionnés par Honor Bright, son héroïne. Entre les lettres envoyées à sa famille en Angleterre et les scènes de la vie quotidienne, Chevalier brode une trame serrée qui met en lumière les contradictions d’une société en pleine mutation. L’art du quilt, omniprésent dans la narration, devient une métaphore du parcours d’Honor : chaque morceau de tissu représente une expérience qui, assemblée aux autres, forme le motif de sa nouvelle vie.

La force du livre tient notamment à sa manière d’aborder la question de l’esclavage à travers le prisme des quakers, communauté religieuse fondée sur l’égalité entre les hommes. Cette approche permet d’exposer les tensions entre principes moraux et réalité pratique, entre convictions personnelles et pressions sociales. Les quakers, opposés à l’esclavage par conviction religieuse mais soumis à la loi qui punit l’aide aux fugitifs, incarnent les paradoxes d’une Amérique divisée.

L’évolution du personnage d’Honor constitue l’un des points forts du roman. D’abord présentée comme une jeune femme naïve et introvertie, elle se transforme progressivement en figure de résistance. Sa maîtrise de la couture, initialement source de fierté personnelle, devient un moyen de s’affirmer dans une société qui la considère comme une étrangère. Sa technique de quilting, jugée trop précise et méthodique pour les standards américains, symbolise son refus de se conformer aveuglément aux normes établies.

La structure du récit s’articule autour de plusieurs oppositions : le Vieux Monde contre le Nouveau, la tradition face au changement, la sécurité du connu contre les risques de l’inconnu. Ces contrastes s’incarnent particulièrement dans la description des paysages : l’Angleterre apparaît comme un pays aux contours nets et établis, tandis que l’Ohio se présente comme une terre encore brute, aux frontières mouvantes, où les arbres forment une présence oppressante.

Le « chemin de fer clandestin », réseau d’entraide pour les esclaves en fuite, occupe une place centrale dans l’intrigue. Tracy Chevalier en fait non seulement un élément historique mais aussi le catalyseur de la transformation d’Honor. Ce réseau secret devient le symbole d’une Amérique souterraine, où la solidarité transcende les barrières sociales et raciales.

Les personnages secondaires, en particulier Belle Mills et son frère Donovan, apportent une profondeur supplémentaire au récit. Leur relation complexe illustre les divisions qui traversent la société américaine : Belle aide les esclaves fugitifs tandis que son frère les traque professionnellement. Cette dualité au sein d’une même famille reflète les déchirements d’un pays au bord de la guerre civile.

« La dernière fugitive » brille par sa capacité à entrelacer les dimensions historique, sociale et intime. Le quotidien d’une communauté quaker, les tensions autour de l’esclavage, et le parcours d’une jeune immigrante se mêlent pour former un tableau nuancé de l’Amérique préabolitionniste. Même si certains critiques lui reprochent une certaine lenteur dans sa première partie, cette progression mesurée permet de construire un univers cohérent où chaque élément trouve sa place, comme dans un quilt minutieusement assemblé.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

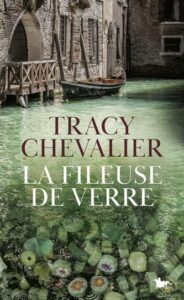

4. La Fileuse de verre (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1486 à Murano, petite île de la lagune vénitienne, Orsola Rosso grandit dans une famille de maîtres verriers. À la mort brutale de son père, l’entreprise familiale périclite sous la direction maladroite de son frère aîné Marco. Pour sauver les siens de la ruine, Orsola décide d’apprendre en secret la fabrication des perles de verre, un art traditionnellement réservé aux hommes.

Sous la tutelle de Maria Barovier, l’une des rares fileuses de verre de l’époque, elle perfectionne sa technique et s’impose peu à peu comme une artisane de talent. Entre son amour impossible pour Antonio, un simple pêcheur, et les pressions familiales qui la poussent vers un mariage arrangé, Orsola trace sa voie dans une société vénitienne en pleine mutation.

Autour du livre

Dans « La Fileuse de verre », Tracy Chevalier adopte une structure narrative audacieuse qui bouscule les codes traditionnels du roman historique. L’histoire s’étend sur plus de cinq siècles, de 1486 à 2019, en conservant les mêmes protagonistes qui ne vieillissent que de quelques années tandis que le monde autour d’eux se métamorphose radicalement. Cette distorsion temporelle, que Chevalier nomme le « temps alla Veneziana », s’appuie sur la métaphore d’une pierre ricochant sur l’eau de la lagune vénitienne – chaque contact avec la surface marquant un bond dans l’Histoire.

Cette architecture narrative singulière permet à Chevalier d’offrir une fresque monumentale de Venise et de Murano à travers les âges, tout en maintenant une continuité émotionnelle grâce à des personnages qui transcendent le temps. Un choix qui divise les critiques : certains y voient une trouvaille ingénieuse qui sert admirablement le propos, d’autres peinent à adhérer à cette distorsion temporelle, particulièrement lors des derniers chapitres où la modernité contraste brutalement avec l’ancrage Renaissance des personnages.

Le monde des maîtres-verriers de Murano prend vie sous la plume de Chevalier grâce à une documentation méticuleuse sur les techniques artisanales et l’organisation sociale de cette communauté. La romancière esquisse le portrait d’une société patriarcale où les femmes n’ont traditionnellement pas leur place dans les ateliers. C’est dans ce contexte qu’Orsola Rosso se forge un destin singulier en maîtrisant l’art des perles de verre, considéré comme mineur par les hommes mais qui s’avère crucial pour la survie économique de sa famille.

L’île de Murano elle-même émerge comme un personnage à part entière, un microcosme dont l’évolution épouse celle de Venise tout en conservant son identité propre. Les bouleversements historiques – la peste, les guerres napoléoniennes, l’occupation autrichienne, les deux conflits mondiaux jusqu’à la pandémie de Covid – affectent profondément cette communauté insulaire sans jamais totalement ébranler ses traditions séculaires.

Si le livre s’inscrit dans la lignée des précédents ouvrages de Chevalier qui mettent en scène des femmes s’émancipant par leur art – comme dans « La jeune fille à la perle » – il se distingue par son ambition narrative hors norme. L’autrice réussit à tenir ensemble les fils d’une saga familiale, d’une histoire d’amour qui défie le temps, et d’une chronique socio-économique couvrant cinq siècles d’artisanat vénitien.

La dimension symbolique du verre – sa transparence, sa fragilité apparente mais aussi sa résistance – fait écho aux thèmes du roman : la transmission des savoirs, la perpétuation des traditions face aux bouleversements de l’Histoire, et surtout la capacité de réinvention constante nécessaire à la survie d’un art ancestral. Le livre se clôt sur une note contemporaine qui interroge l’avenir de Venise face aux défis actuels : le tourisme de masse, le changement climatique, la mondialisation. Cette conclusion ancre résolument l’ouvrage dans notre époque tout en soulignant la permanence des questionnements sur l’art, la tradition et l’adaptation au changement.

Aux éditions DE LA TABLE RONDE ; 448 pages.

5. La brodeuse de Winchester (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Winchester, 1932. À trente-huit ans, Violet Speedwell étouffe sous le joug d’une mère tyrannique. La guerre lui a pris son frère et son fiancé. Désormais étiquetée « femme excédentaire » comme des millions d’autres célibataires de sa génération, elle brave les conventions et s’installe seule dans une pension de Winchester. Son emploi de dactylo lui assure à peine le minimum vital, mais cette indépendance chèrement acquise vaut tous les sacrifices.

Un jour, dans la majestueuse cathédrale de Winchester, Violet découvre le cercle des brodeuses. Ces femmes confectionnent avec minutie coussins et agenouilloirs sous la direction de Louisa Pesel. D’abord simple spectatrice, Violet intègre peu à peu ce groupe qui lui apporte bien plus que l’apprentissage des points de broderie : des amitiés sincères et un nouveau sens à sa vie. Elle y croise aussi Arthur, un sonneur de cloches qui éveille en elle des sentiments qu’elle croyait à jamais éteints.

Autour du livre

Dans ce neuvième opus, Tracy Chevalier poursuit son minutieux travail d’orfèvre en ciselant une fresque sociale de l’Angleterre des années 1930, période charnière où les plaies de la Première Guerre mondiale ne sont pas encore cicatrisées tandis que l’ombre menaçante du nazisme commence à poindre. Le cadre historique sert d’écrin à une réflexion poignante sur la condition féminine, incarnée par ces « femmes excédentaires » – expression terriblement révélatrice du mépris social – contraintes au célibat par l’hécatombe masculine de 14-18.

La force du récit réside dans son ancrage documentaire remarquable autour de la figure historique de Louisa Pesel, pionnière de la broderie qui a réellement dirigé le cercle des brodeuses de la cathédrale de Winchester. Les coussins et agenouilloirs créés sous sa direction ornent encore aujourd’hui l’édifice, témoins silencieux d’un art méconnu. Cette trame historique s’entrelace avec l’art campanaire, dont les subtilités techniques et la complexité musicale se dévoilent au fil des pages.

Le propos féministe s’inscrit avec tact dans cette période où la valeur d’une femme se mesure uniquement à son statut marital. L’émancipation de Violet, sa lutte contre les conventions sociales et sa quête d’indépendance font écho aux combats contemporains, tout comme le traitement de l’homosexualité féminine à travers les personnages de Gilda et Dorothy.

À l’instar de « La jeune fille à la perle » ou « Prodigieuses créatures », Tracy Chevalier s’attache à des figures féminines qui, par leurs talents artisanaux ou artistiques, parviennent à transcender leur condition. La broderie devient ici métaphore d’une libération : chaque point cousu représente un pas vers l’autonomie, chaque motif achevé une victoire sur les conventions.

Les lecteurs retrouveront ici la patte caractéristique de Chevalier : un sujet historique méconnu, des personnages féminins en quête d’émancipation, un art ou un artisanat servant de fil conducteur au récit. Le rythme délibérément lent permet de savourer l’atmosphère de cette époque révolue, tandis que les descriptions précises des techniques de broderie et de l’art campanaire apportent une dimension presque documentaire à l’ensemble.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

6. La Dame à la Licorne (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XVe siècle, Nicolas des Innocents, miniaturiste à la cour de Charles VIII, reçoit une commande exceptionnelle : Jean Le Viste souhaite des tapisseries monumentales pour orner sa demeure parisienne. Le peintre, plus habitué aux enluminures qu’aux vastes compositions, accepte le défi après avoir croisé le regard de Claude, la fille du commanditaire.

Le projet l’emmène à Bruxelles chez Georges de la Chapelle, un maître lissier réputé. Dans son atelier s’entremêlent les fils de laine et les destins : celui d’Aliénor, sa fille aveugle promise à un teinturier qu’elle déteste, celui de Christine du Sablon son épouse, et celui des artisans soumis aux règles strictes de leur guilde. Nicolas poursuit ses conquêtes amoureuses tandis que les cinq tapisseries des sens et celle du « seul désir » prennent forme sur les métiers à tisser.

Autour du livre

Publié en 2003, « La Dame à la Licorne » de Tracy Chevalier s’inscrit dans la lignée de son best-seller « La jeune fille à la perle », en reconstituant la genèse imaginaire d’une œuvre d’art majeure. Les célèbres tapisseries médiévales conservées au Musée de Cluny à Paris, redécouvertes en 1841 par Prosper Mérimée et George Sand, servent de point d’ancrage à une fiction historique solidement documentée.

À travers une construction polyphonique, le récit alterne les voix des différents protagonistes, offrant des perspectives multiples sur la création des tapisseries. Cette architecture singulière permet d’éclairer les enjeux sociaux et artistiques de la fin du XVe siècle, tout en tissant un réseau de relations et de désirs.

Les personnages féminins y occupent une place prépondérante. Du sort brisé de Claude Le Viste aux aspirations contrariées de sa mère Geneviève, en passant par le destin d’Aliénor la jeune aveugle, leurs parcours illustrent les contraintes qui pèsent sur la condition féminine au Moyen Âge. L’autrice subvertit cependant ces limitations en montrant comment ces femmes parviennent, dans l’ombre, à infléchir le cours des événements.

Nicolas des Innocents, personnage central mais peu recommandable, incarne la figure de l’artiste médiéval dans toute son ambivalence. Son talent indéniable côtoie une propension au libertinage qui lui vaut des critiques acerbes de certains lecteurs, tout en servant de fil conducteur à l’intrigue. Ses pérégrinations entre Paris et Bruxelles permettent d’immerger le lecteur dans les rivalités entre ces deux centres artistiques majeurs.

Le véritable tour de force réside dans la description du processus créatif des tapisseries. Les contraintes techniques, les relations entre commanditaire, artiste et artisans, l’organisation des ateliers bruxellois et le rôle des guildes constituent un tableau saisissant de l’artisanat médiéval. La symbolique de la licorne, animal mythique par excellence, se trouve réinterprétée à travers le prisme des différents personnages, incarnant tour à tour la séduction, la spiritualité ou l’aspiration à la liberté.

Si certains critiques déplorent un traitement parfois cru des relations amoureuses ou une modernité excessive dans certains dialogues, la majorité salue la capacité de Tracy Chevalier à ranimer un pan méconnu de l’histoire de l’art. Son travail de recherche sur la technique de la tapisserie dite mille-fleurs et sur le contexte historique transparaît sans jamais alourdir la narration.

Les tapisseries de « La Dame à la Licorne », dont le mystère perdure quant à leur commanditaire exact – Jean IV Le Viste ou Antoine II de la branche cadette – trouvent ainsi un nouvel éclairage romanesque. Cette fiction historique, traduite dans de nombreuses langues, a contribué à renouveler l’intérêt du public pour ces chefs-d’œuvre du patrimoine médiéval, tout en questionnant la place de l’art et des femmes dans la société du XVe siècle.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.

7. À l’orée du verger (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1838, la famille Goodenough s’installe dans le Black Swamp, une région marécageuse de l’Ohio. James, le père, voue une passion dévorante aux pommiers et rêve de faire prospérer ses précieuses reinettes dorées au goût d’ananas. Son épouse Sadie, elle, sombre dans l’alcool et préfère les pommes à cidre qui lui procurent son eau-de-vie quotidienne. Entre ces parents en guerre perpétuelle, les enfants survivent tant bien que mal aux fièvres mortelles des marais.

Après un drame familial, Robert, le plus jeune fils, s’enfuit à l’âge de neuf ans. Il traverse l’Amérique d’est en ouest, enchaîne les petits boulots, jusqu’à sa rencontre avec un botaniste anglais en Californie. Sous sa tutelle, il renoue avec sa passion héritée pour les arbres et se spécialise dans la récolte de graines et de plants de séquoias géants destinés aux jardins britanniques. Mais son passé le rattrape quand sa sœur Martha part à sa recherche, avec un lourd secret à lui confier.

Autour du livre

Dans « À l’orée du verger », Tracy Chevalier renouvelle sa démarche historique en s’attaquant cette fois aux mythes de la conquête de l’Ouest américain. Elle y prend le contrepied des images d’Épinal véhiculées notamment par « La petite maison dans la prairie » pour offrir une vision plus âpre et réaliste de la vie des pionniers au XIXe siècle.

La genèse du roman trouve son origine dans une relecture critique de l’œuvre de Laura Ingalls Wilder. Tracy Chevalier y décèle une forme de romanticisation excessive qu’elle décide de déconstruire à travers le portrait sans concession de la famille Goodenough. La structure narrative, particulièrement sophistiquée, alterne les points de vue et les époques. Les voix de James et Sadie se répondent dans la première partie, celle du père exprimée à la troisième personne contrastant avec le monologue intérieur cru et direct de la mère. Cette dualité narrative traduit la fracture irrémédiable au sein du couple.

L’originalité du texte réside dans son traitement des arbres comme véritables personnages : les pommiers puis les séquoias géants ponctuent le parcours initiatique de Robert. La dimension métaphorique des arbres se déploie tout au long du récit : le verger familial aux racines fragiles dans le sol marécageux de l’Ohio s’oppose aux majestueux séquoias de Californie, immobiles et immuables. Cette symbolique végétale fait écho au parcours de Robert qui, tel une jeune pousse déracinée, doit trouver sa terre d’élection.

Les personnages féminins occupent une place centrale dans la narration. Sadie Goodenough, que l’autrice qualifie elle-même de « personnage le plus monstrueux » qu’elle ait créé, incarne une forme de résistance désespérée aux conditions inhumaines imposées aux femmes pionnières. Sa rage destructrice et son alcoolisme traduisent l’impossibilité d’accepter une existence marquée par la perte répétée de ses enfants. Tracy Chevalier intègre également des figures historiques authentiques comme John Chapman (Johnny Appleseed) et William Lobb, donnant une assise documentaire solide à sa fiction.

La construction du livre en trois mouvements distincts – la vie dans le Black Swamp, l’errance de Robert à travers l’Amérique et la confrontation finale avec le passé – suit une progression qui mène de l’enlisement physique et moral vers une forme de rédemption. Les lettres de Robert ponctuant sa traversée du continent créent un effet de suspense tout en soulignant paradoxalement l’impossibilité de la communication familiale.

Tracy Chevalier renoue avec certaines de ses thématiques de prédilection comme la transmission des savoirs (ici l’art de la greffe) et l’importance des objets-témoins (le quilt familial). Mais elle innove en inversant le schéma habituel du rêve américain : son héros ne trouve pas la réussite dans sa fuite vers l’Ouest mais dans un nécessaire retour vers ses origines.

L’ancrage historique précis se double d’une réflexion sur l’exploitation commerciale naissante de la nature. À travers l’activité de William Lobb, consistant à prélever de jeunes séquoias pour les jardins anglais, le roman interroge le rapport prédateur de l’homme à son environnement. La description des premières formes de tourisme autour des arbres géants de Californie souligne cette instrumentalisation progressive du monde naturel.

« À l’orée du verger » a suscité des réactions contrastées lors de sa parution. Si certains critiques ont été déstabilisés par la noirceur de la première partie et les changements de ton, d’autres ont salué le courage de l’autrice d’aborder sans fard la réalité brutale de la vie des pionniers. La structure complexe du récit, avec ses ellipses et ses variations de points de vue, participe à cette volonté de bousculer les codes du roman historique traditionnel.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

8. Le récital des anges (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres de 1901, deux petites filles issues de familles que tout oppose se lient d’amitié lors des funérailles de la reine Victoria. Maude Coleman et Lavinia Waterhouse se retrouvent régulièrement au cimetière où leurs familles possèdent des caveaux voisins. En compagnie de Simon, le fils du fossoyeur, elles font de ce lieu austère leur terrain de jeu favori, fascinées par les anges de pierre qui veillent sur les tombes.

Cette amitié sert de toile de fond à un drame plus profond : celui de Kitty Coleman, la mère de Maude. Cette femme cultivée étouffe dans son rôle d’épouse et de mère de la bourgeoisie victorienne. Ni ses lectures ni ses aventures extraconjugales ne comblent son vide existentiel. Sa vie bascule quand elle découvre le mouvement des suffragettes. Son engagement militant pour le droit de vote des femmes va secouer les deux familles et précipiter une série d’événements tragiques qui marqueront à jamais leurs destins.

Autour du livre

Une double temporalité structure « Le récital des anges » : le roman s’ouvre au lendemain de la mort de la reine Victoria en janvier 1901 et se clôt sur celle d’Édouard VII en 1910. Cette période charnière de l’histoire britannique sert de toile de fond à une fresque sociale où s’entremêlent deux familles londoniennes que tout oppose. Les Coleman incarnent une bourgeoisie progressiste tandis que les Waterhouse demeurent attachés aux conventions victoriennes.

Le cimetière, où les deux familles possèdent des tombes mitoyennes, constitue le point nodal du récit. Loin d’être simplement un décor funèbre, il devient un lieu de sociabilité et de transgression des codes sociaux. C’est là que naît l’amitié improbable entre Maude Coleman et Lavinia Waterhouse, deux fillettes de cinq ans, bientôt rejointes par Simon, le fils du fossoyeur. Cette triangulation amicale qui défie les conventions de classe perdure tout au long du roman.

La narration polyphonique se déploie à travers une mosaïque de voix : chaque personnage, des maîtres aux domestiques, livre son point de vue sur les événements. Cette multiplication des perspectives met en lumière les fractures sociales et idéologiques de l’époque. Le contraste est saisissant entre la rigidité morale des Waterhouse et l’aspiration à l’émancipation qui anime Kitty Coleman.

Figure centrale du roman, Kitty Coleman incarne les contradictions d’une époque en mutation. Son engagement dans le mouvement des suffragettes révèle les tensions entre devoir familial et désir d’émancipation. Le prix à payer pour cette quête de liberté s’avère particulièrement lourd. Sa trajectoire illustre les résistances farouches auxquelles se heurtent les revendications féministes.

Les deux jeunes protagonistes, Maude et Lavinia, offrent un miroir des mutations sociales à l’œuvre. Leur amitié, née dans l’innocence de l’enfance, se fissure progressivement sous le poids des différences de classe et de mentalité. La première développe un esprit critique et indépendant quand la seconde reste prisonnière des convenances.

Tracy Chevalier s’attache particulièrement aux conditions féminines de l’époque édouardienne. Des questions comme l’avortement, le mariage contraint ou le droit de vote sont abordées sans concession. La critique sociale se manifeste notamment à travers le personnage de Jenny, la domestique, qui souligne les limites du combat des suffragettes : leur lutte ne concerne que les femmes propriétaires, excluant de fait les classes populaires.

Le titre original « Falling Angels » fait écho aux anges de pierre du cimetière mais revêt une dimension symbolique plus large : il évoque la chute des certitudes et des conventions dans une société en pleine mutation. Les personnages féminins, tels des anges déchus, paient le prix de leur soif de liberté.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

9. L’innocence (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au printemps 1792, Thomas Kellaway décide de quitter sa campagne du Dorset pour tenter sa chance à Londres comme menuisier dans le cirque de Philip Astley. Il emmène avec lui sa femme Anne et leurs deux adolescents, Jem et Maisie, encore marqués par la mort récente de leur frère. La famille s’installe dans le quartier populaire de Lambeth, de l’autre côté du pont de Westminster. Dès leur arrivée, ils font la connaissance de leur jeune voisine Maggie Butterfield, une gamine des rues au franc-parler qui leur dévoile les secrets et les dangers de la capitale.

Le quotidien s’organise entre le travail au cirque pour Thomas et Jem, la fabrication de boutons en dentelle pour Anne et Maisie, et les escapades des trois adolescents dans les ruelles de Londres. Leur voisin, le poète et graveur William Blake, prend les jeunes sous son aile et leur ouvre l’esprit à la poésie et aux idées nouvelles. Mais l’Angleterre s’inquiète des événements qui secouent la France. Les sympathisants de la Révolution comme Blake deviennent suspects, tandis que Maisie succombe aux avances du fils Astley.

Autour du livre

Publié en 2007, « L’innocence » (« Burning Bright » en version originale) naît de la rencontre de Tracy Chevalier avec l’œuvre de William Blake lors d’une exposition à la Tate Gallery de Londres en 2001. L’écrivaine se laisse alors séduire par les « Chants d’Innocence et d’Expérience », recueil qui lui inspire directement la trame narrative de son roman.

Le Londres de 1792 se dessine avec une acuité remarquable à travers les yeux des provinciaux fraîchement débarqués. Les ruelles sombres, la Tamise malodorante qui « rappelle un troupeau de vaches dans le noir, respirant lourdement et pataugeant dans la boue », les tavernes malfamées et la prostitution composent un tableau sans concession de la capitale anglaise. Cette période charnière voit l’Angleterre ultra-monarchiste observer avec inquiétude les soubresauts de la Révolution française, tandis que les sympathisants des idées nouvelles comme William Blake deviennent suspects.

Le cirque Astley, lieu central du récit, incarne parfaitement cette époque de transition. Sous la direction de Philip Astley, figure historique considérée comme le créateur du cirque moderne, les spectacles mêlent acrobaties équestres et divertissements populaires. Ce personnage réel apporte une dimension authentique au récit, tout comme la description minutieuse des métiers artisanaux : la fabrication des chaises Windsor par Thomas Kellaway ou la confection des « boutons Dorset » en dentelle.

William Blake, pourtant figure tutélaire du roman, reste étrangement en retrait. Ses apparitions sporadiques le montrent comme un être énigmatique, philosophe et protecteur des enfants, mais son personnage ne prend jamais véritablement corps. Cette distance volontaire contraste avec le traitement de Vermeer dans « La jeune fille à la perle », où l’artiste occupait une place centrale malgré son observation à travers le regard d’une servante.

La structure du roman fait d’ailleurs écho aux « Chants d’Innocence et d’Expérience » de Blake. La première partie reflète l’innocence des jeunes protagonistes, tandis que la seconde les confronte aux expériences qui les transforment. Cette progression se manifeste particulièrement dans le trio formé par Jem, Maisie et Maggie. Le contraste entre les enfants du Dorset et la jeune Londonienne illustre cette dualité entre innocence et expérience, mais démontre aussi que ces états ne sont pas figés : Maggie retrouve parfois une forme d’innocence dans ses moments de joie pure, tandis que les Kellaway s’endurcissent au contact de la ville.

Le roman souffre cependant d’une certaine dispersion. Les nombreux fils narratifs – le cirque, Blake, la Révolution française, l’artisanat – ne se tissent jamais complètement ensemble. Le texte oscille entre chronique sociale, roman d’apprentissage et fresque historique sans vraiment choisir sa direction. Cette indécision narrative explique peut-être pourquoi « L’innocence » n’a pas connu le même retentissement que « La jeune fille à la perle », malgré des thématiques similaires autour de l’art et de l’éveil à la vie.

La force du livre réside néanmoins dans sa capacité à saisir ce moment particulier où l’Angleterre, à l’image de ses jeunes protagonistes, bascule d’un monde à l’autre. Les transformations sociales, politiques et industrielles qui s’annoncent trouvent un écho dans le parcours initiatique des personnages, créant ainsi une résonance entre l’histoire individuelle et collective.

Aux éditions FOLIO ; 425 pages.

10. La Vierge en bleu (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Fraîchement débarquée des États-Unis, Ella Turner s’installe avec son mari dans une petite ville du Tarn. Cette sage-femme américaine peine à trouver ses marques dans la France provinciale des années 1990. Pour tromper l’ennui, elle entreprend des recherches généalogiques sur ses ancêtres protestants français. Des rêves étranges teintés de bleu commencent alors à hanter ses nuits, tandis qu’elle découvre peu à peu les traces d’un drame familial survenu quatre siècles plus tôt.

En parallèle se déroule l’histoire d’Isabelle du Moulin, dite « La Rousse », dans les Cévennes du XVIe siècle. Sa chevelure flamboyante et sa dévotion pour la Vierge Marie la rendent suspecte aux yeux de sa belle-famille protestante. Quand les persécutions religieuses s’intensifient après le massacre de la Saint-Barthélemy, elle doit fuir vers la Suisse avec son mari Etienne Tournier et ses enfants. Un exil qui marquera à jamais leur descendance.

Autour du livre

Premier roman de Tracy Chevalier paru en 1997, « La Vierge en bleu » préfigure déjà les thèmes qui deviendront sa signature : l’art comme fil conducteur, l’entremêlement de la petite et de la grande Histoire, la mise en scène de figures féminines confrontées aux normes sociales de leur époque.

La structure narrative alterne entre deux périodes qui s’enchevêtrent progressivement : les Cévennes du XVIe siècle, théâtre des guerres de religion, et la France contemporaine. Cette dualité temporelle permet une réflexion sur la transmission intergénérationnelle des traumatismes et la persistance des préjugés à travers les siècles. Le motif de la couleur bleue – celui du lapis-lazuli utilisé dans les représentations de la Vierge Marie – tisse un lien mystique entre les deux époques.

Les deux protagonistes féminines incarnent chacune une forme différente de marginalité : Isabelle, suspectée de sorcellerie dans une communauté protestante hostile, et Ella, américaine déracinée dans une France provinciale hermétique aux étrangers. Leurs parcours se font écho à travers des manifestations physiques troublantes : la chevelure rousse qui les marque comme différentes, le psoriasis qui traduit leur mal-être.

Le cadre historique des persécutions huguenotes sert de toile de fond à une méditation sur l’intolérance religieuse et ses répercussions sur la vie quotidienne. La fuite des protestants vers la Suisse, minutieusement documentée, révèle les mécanismes de survie d’une communauté menacée. Les descriptions de la vie rurale du XVIe siècle, empreintes de superstitions et de violences larvées, contrastent avec la modernité apparente du présent d’Ella, où persistent pourtant des formes plus subtiles d’exclusion.

Le thème de la généalogie, omniprésent, transcende la simple quête des origines pour interroger la notion d’héritage – non seulement génétique mais aussi psychologique. Les cauchemars récurrents d’Ella, centrés sur cette couleur bleue obsédante, suggèrent une mémoire transgénérationnelle qui défie la rationalité. La dimension symbolique du roman se cristallise autour du tableau de Nicolas Tournier représentant la Vierge, où le bleu précieux du lapis-lazuli incarne simultanément la spiritualité catholique et la transgression dans un contexte protestant. Cette dualité résonne avec l’ambivalence des deux héroïnes face aux normes sociales de leur époque.

Les critiques divergent sur la réussite de ce premier opus : certains soulignent la maîtrise précoce des techniques narratives complexes, tandis que d’autres pointent des invraisemblances dans l’intrigue contemporaine. Néanmoins, les thématiques abordées – l’altérité, la transmission familiale, la persistance des préjugés – annoncent déjà les préoccupations qui nourriront les œuvres ultérieures de Chevalier, notamment son best-seller « La jeune fille à la perle ».

La dimension mystique du récit, portée par les rêves prémonitoires et les coïncidences troublantes, confère au roman une atmosphère particulière qui le distingue des œuvres historiques conventionnelles. Cette approche singulière du genre, mêlant rigueur documentaire et éléments surnaturels, deviendra l’une des caractéristiques distinctives de l’écriture de Chevalier.

Aux éditions FOLIO ; 432 pages.