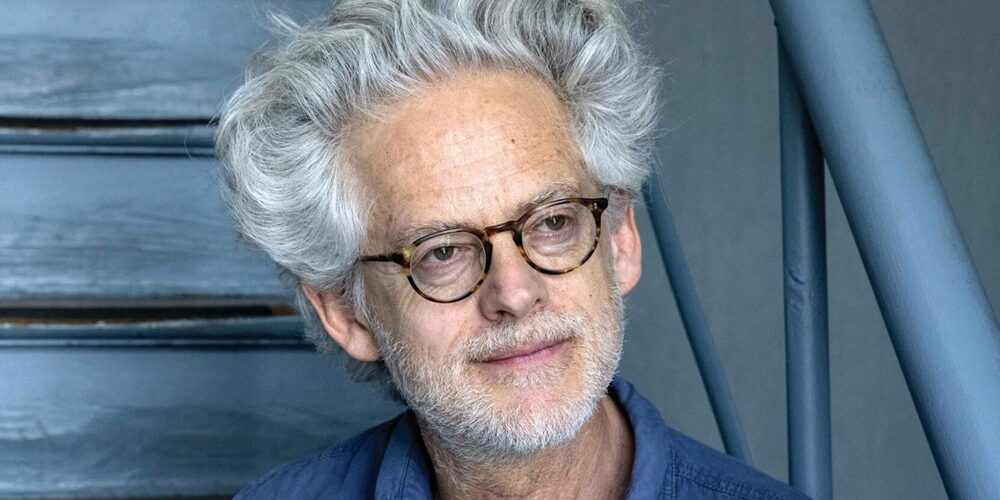

Santiago Amigorena est un artiste pluridisciplinaire né le 15 février 1962 à Buenos Aires, en Argentine. Fils de psychanalystes, il passe son enfance entre l’Argentine et l’Uruguay avant de s’exiler avec sa famille à Paris en 1973. Il y fait ses études au lycée Rodin où il rencontre le réalisateur Cédric Klapisch, avec qui il collaborera régulièrement tout au long de sa carrière.

Sa carrière cinématographique débute comme scénariste dans les années 1990, signant une trentaine de scénarios pour la nouvelle génération de réalisateurs français. Il passe à la réalisation en 2006 avec « Quelques jours en septembre », suivi de deux autres longs métrages.

Parallèlement, il mène une carrière d’écrivain remarquée. Son projet littéraire ambitieux, débuté en 1998 avec « Une enfance laconique », vise à créer une vaste autobiographie en six parties. Son roman « Le ghetto intérieur » (2019) reçoit plusieurs distinctions, dont le Prix des libraires de Nancy et le Grand prix SGDL de la fiction.

Il a été marié à l’actrice Julie Gayet avec qui il a eu deux enfants, puis a partagé la vie de Juliette Binoche de 2006 à 2009. Depuis 2018, il est marié à la scénariste Marion Quantin, avec qui il a eu un enfant en 2019.

Naturalisé français, Amigorena poursuit aujourd’hui ses activités d’écrivain, de réalisateur et de scénariste, comme en témoigne sa récente nomination aux César 2023 pour le meilleur scénario original du film « En corps ».

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le ghetto intérieur (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Buenos Aires, 1940. Vicente Rosenberg mène une vie paisible avec sa femme Rosita et leurs trois enfants. Émigré de Pologne douze ans plus tôt, il a réussi à s’intégrer parfaitement dans la société argentine. Mais les nouvelles qui lui parviennent d’Europe viennent bouleverser son existence : sa mère et son frère, restés à Varsovie, sont désormais enfermés dans le ghetto créé par les nazis.

Impuissant face au sort des siens, rongé par la culpabilité de ne pas les avoir fait venir en Argentine quand il le pouvait encore, Vicente sombre progressivement dans le mutisme. Il s’isole de plus en plus, même de sa propre famille, hanté par les lettres de sa mère qui laissent entrevoir l’horreur du quotidien dans le ghetto. Son silence devient sa prison, un « ghetto intérieur » dans lequel il s’emmure, s’éloignant inexorablement de sa femme et de ses enfants.

Autour du livre

Avec « Le ghetto intérieur », Santiago H. Amigorena brise vingt-cinq années de silence : « Il y a vingt-cinq ans, j’ai commencé un livre pour combattre le silence qui m’étouffe depuis que je suis né ». Cette genèse intime s’inscrit dans un projet autobiographique plus vaste baptisé « Le Dernier Livre », qui compte déjà plusieurs opus aux titres évocateurs comme « Une enfance laconique », « Une jeunesse aphone » ou « Une adolescence taciturne ».

L’originalité de cette approche de la Shoah réside dans son angle : non pas celui des victimes directes, mais celui d’un exilé qui vit le drame à distance. Cette perspective inédite permet de mettre en lumière une autre forme de souffrance : celle des survivants par anticipation, rongés par la culpabilité d’avoir échappé au massacre. Le questionnement sur l’identité juive prend ici une dimension particulière : « Pourquoi jusqu’aujourd’hui j’ai été enfant, adulte, polonais, soldat, officier, étudiant, marié, père, argentin, vendeur de meubles, mais jamais juif ? »

La transmission transgénérationnelle du traumatisme constitue un autre axe majeur. Le silence de Vicente, hérité par son petit-fils Santiago, illustre comment la douleur se propage à travers les générations. Cette réflexion s’accompagne d’une interrogation sur la possibilité même de nommer l’innommable : génocide, Holocauste, Shoah – chaque terme porte sa charge symbolique et historique.

Paru en 2019, « Le ghetto intérieur » reçoit un accueil critique unanimement positif. Retenu dans les premières sélections des principaux prix littéraires français (Goncourt, Médicis, Renaudot), il décroche le Prix des libraires de Nancy – Le Point lors du festival du Livre sur la place. La sobriété du style, qui alterne passages chuchotés et phrases amples aux répétitions entêtantes, renforce la puissance du propos sans jamais tomber dans le pathos.

Aux éditions FOLIO ; 192 pages.

2. La Justice des hommes (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Alice et Aurélien forment un couple ordinaire de la région parisienne, parents de deux jeunes enfants : Elsa, 6 ans, et Loup, 4 ans. Lui rêve de devenir écrivain tandis qu’elle dirige un restaurant. Un soir, après une violente dispute conjugale, Alice sort rejoindre son amant. Fou de jalousie, Aurélien se lance à sa poursuite avec les enfants. Un incident avec la police survient et le voilà condamné à neuf mois de prison ferme.

Durant son incarcération, Aurélien se mure dans un silence total, refusant tout contact avec sa femme et ses enfants. À sa sortie, il s’isole dans un modeste appartement en banlieue, toujours sans donner de nouvelles aux siens. Sa fille Elsa, traumatisée par les événements, a elle aussi cessé de parler. Le couple se déchire devant la justice, poussé par des avocats qui attisent les conflits au lieu de chercher l’apaisement.

Autour du livre

À partir du conflit conjugal initial, « La Justice des hommes » questionne la manière dont l’appareil judiciaire peut amplifier les fractures familiales au lieu de les réparer. Le mécanisme juridique transforme un moment d’égarement en une spirale destructrice, où les avocats poussent chaque partie à charger l’adversaire sans considérer l’intérêt des enfants. Cette critique du système judiciaire s’inscrit dans la continuité thématique du précédent ouvrage d’Amigorena, « Le ghetto intérieur », notamment à travers le motif du silence comme refuge face aux traumatismes.

Les personnages secondaires apportent une profondeur supplémentaire au récit : le père d’Alice incarne la bienveillance, tandis que François, le frère adoptif d’Aurélien, représente la résilience. Hamed, le propriétaire taciturne de l’appartement où se réfugie Aurélien, porte lui-même une histoire douloureuse qui résonne avec celle du protagoniste. Cette galerie de personnages permet de naviguer entre différents milieux sociaux : des bars branchés du 11e arrondissement aux banlieues populaires, en passant par les quartiers bourgeois où réside la famille d’Alice.

Initialement conçu comme un scénario de film, ce projet avorté a finalement pris la forme d’un roman. Le dernier chapitre révèle la dimension autobiographique du texte : Amigorena s’adresse directement à ses enfants pour évoquer sa propre séparation, moins violente que celle décrite dans le livre mais tout aussi douloureuse. Cette confession finale donne une résonance particulière à l’ensemble de l’œuvre, qui interroge la possibilité de maintenir des liens d’amour au cœur même d’une séparation.

La répétition obsessionnelle de certaines formules et l’utilisation de phrases complexes divisent les critiques : certains y voient une lourdeur stylistique, d’autres y perçoivent une traduction efficace de l’enfermement mental des personnages. Cette écriture singulière s’attache particulièrement à décrire les états psychologiques des protagonistes, enfants comme adultes, dans leur incapacité à communiquer leurs émotions autrement que par le silence ou la violence.

Aux éditions P.O.L ; 320 pages.

3. Le premier exil (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1968, le petit Santiago, six ans, quitte Buenos Aires avec sa famille pour fuir la dictature militaire du général Onganía. Ses parents, un professeur de psychologie et une psychanalyste interdite d’exercer, trouvent refuge en Uruguay. À Montevideo, l’enfant mutique s’adapte lentement à sa nouvelle vie, entre séances chez le psychanalyste trois fois par semaine et moments de liberté dans le grand ficus de son jardin.

Accompagné de sa chienne Céleste et de ses « meilleurs meilleurs amis », Santiago découvre les jeux de billes, les premiers émois amoureux et la vie politique qui s’agite autour de lui. Mais l’Uruguay des années 1970 n’est plus le havre de paix qu’il était. La violence s’installe, les paramilitaires sévissent et les disparitions se multiplient. À douze ans, Santiago devra prendre une nouvelle fois le chemin de l’exil, direction la France.

Autour du livre

« Le premier exil » s’inscrit dans un vaste projet autobiographique baptisé « Le Dernier Livre », une œuvre monumentale à laquelle Santiago H. Amigorena consacre son énergie depuis vingt-cinq ans. Ce nouvel opus se concentre sur une période charnière : les six années passées en Uruguay, de 1968 à 1974, entre deux déracinements. « J’écris pour ne plus écrire. J’écris ce Dernier Texte, autobiographie et œuvres complètes, confession et fiction, vérité et mensonge, prose et poésie, pour tout écrire – et ne plus écrire », confie l’écrivain qui confronte ses souvenirs d’enfance à ses réflexions philosophiques d’adulte.

La construction s’articule autour de moments intimes – les séances de psychanalyse trois fois par semaine, les rendez-vous chez le dentiste, les premiers émois amoureux – et d’événements historiques majeurs comme la montée des forces paramilitaires en Uruguay. Amigorena met notamment en lumière le rôle trouble de la CIA et des services secrets français, qui exportèrent leurs techniques de torture apprises pendant la guerre d’Algérie vers les dictatures sud-américaines.

L’écriture oscille entre autodérision et gravité, mêlant les poèmes rédigés durant l’enfance aux considérations sur la littérature. Cette approche divise les critiques : certains saluent la puissance du témoignage tandis que d’autres déplorent un texte trop autocentré. Après le succès retentissant du « Ghetto intérieur », qui retraçait l’histoire de son grand-père juif polonais émigré à Buenos Aires, Amigorena revient aux sources de son propre silence dans une œuvre plus personnelle, plus expérimentale aussi.

La structure du « Dernier Livre » se compose de quatre parties principales : « Une enfance laconique », « Une jeunesse aphone » (dont fait partie « Le premier exil »), « Une adolescence taciturne » et « Une maturité coite ». Une cinquième partie, « Une vieillesse discrète », est annoncée. Cette ambitieuse fresque questionne la mémoire, le déracinement et la transmission, thèmes qui traversent la bibliographie d’Amigorena depuis ses débuts.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

4. Il y a un seul amour (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le cadre de la collection « Une nuit au musée » des éditions Stock, Santiago Amigorena passe une nuit solitaire au musée Picasso de Paris. Équipé d’un simple carnet, d’un stylo et de « L’Expérience intérieure » de Georges Bataille, l’écrivain arpente les salles désertes en ce soir de février, alors que se tient l’exposition Picasso-Giacometti.

Cette nuit d’insomnie se transforme en méditation sur l’amour sous toutes ses formes. Tourmenté par l’absence de sa compagne Marion restée chez eux à quelques rues de là, Amigorena s’interroge : existe-t-il un seul et même amour ? Celui qu’on porte à l’art est-il comparable à celui qu’on voue à l’être aimé ? Entre deux tentatives pour trouver le sommeil sur son lit de camp, il compose une lettre d’amour où s’entremêlent ses réflexions sur la peinture, l’écriture et sa relation amoureuse.

Au fil de ses déambulations nocturnes surgissent les fantômes de Vermeer, Rembrandt ou Bellini. Dans un rêve mémorable, Picasso lui-même lui fait visiter l’exposition, accompagné de Giacometti qui le surnomme malicieusement « le Genou-qui-peint ».

Autour du livre

Cette expérience insolite s’inscrit dans une collection des éditions Stock, « Une nuit au musée », qui invite des écrivains à passer une nuit solitaire dans un lieu culturel majeur. Premier à avoir tenté l’aventure, Santiago H. Amigorena a pourtant mis du temps avant de coucher sur le papier cette nuit passée au musée Picasso. Cette hésitation se comprend : contrairement à Léonor de Recondo qui, dans « La leçon de ténèbres », suit pas à pas El Greco jusque dans sa maison, Amigorena s’écarte du chemin attendu.

Plutôt que de se concentrer sur l’exposition Picasso-Giacometti alors présentée, le texte bascule vers une méditation sur la nature même de l’amour. Les tableaux et sculptures deviennent les témoins muets d’une réflexion plus intime, où les interrogations sur l’art et le sentiment amoureux se mêlent jusqu’à se confondre. Les citations de « L’Expérience intérieure » de Georges Bataille s’entrelacent si étroitement avec les pensées de l’auteur qu’il devient parfois difficile de distinguer les deux voix.

Un moment particulièrement remarquable survient à mi-parcours, lorsque l’insomnie cède enfin la place au rêve : Picasso apparaît pour guider le visiteur nocturne à travers l’exposition, accompagné d’un Giacometti espiègle qui le surnomme « le Genou-qui-peint ». Cette séquence onirique offre un contrepoint savoureux aux réflexions plus graves qui précèdent.

L’opposition entre les « Baigneurs » de Picasso, décrits comme « une immense armée de bronze », et les « Soldats » de Giacometti, « à jamais timides, craintifs, effarouchés », illustre la dualité qui traverse tout le texte : entre force et fragilité, présence et absence, amour de l’art et art d’aimer. « Ce ne sont pas les choses qu’on doit renouveler : c’est notre regard », affirme Amigorena, transformant ainsi cette nuit solitaire en une méditation sur ce qui lie l’amour, l’art et l’écriture.

Aux éditions POINTS ; 120 pages.