Si l’âge d’or du polar britannique est derrière nous, l’esprit d’Agatha Christie continue de hanter les rayons de nos librairies. Avec 66 romans et plus de deux milliards d’exemplaires vendus, la Reine du Crime n’est surpassée que par la Bible et Shakespeare parmi les textes les plus lus dans l’histoire de la littérature. Son empreinte sur le roman policier reste indélébile.

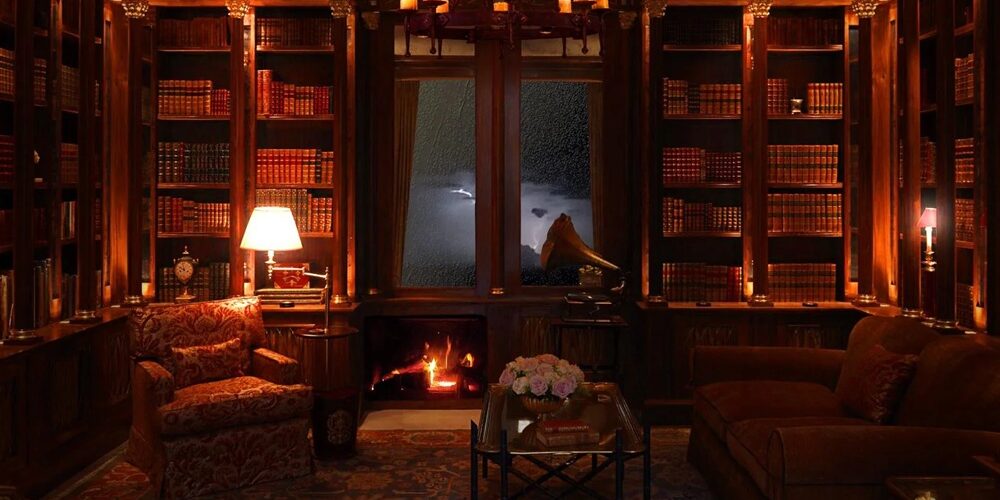

Que lire après Agatha Christie ? Si des romans comme « Le meurtre de Roger Ackroyd », « Un cadavre dans la bibliothèque » ou « Cinq petits cochons » vous ont séduit par leur atmosphère trompeuse, leurs manoirs isolés et leurs intrigues sophistiquées, nul doute que ces neuf polars dans la veine d’Agatha Christie titilleront vos petites cellules grises. Méfiez-vous des apparences et gardez un œil sur ce sympathique majordome !

Voir aussi : Agatha Christie en 25 polars

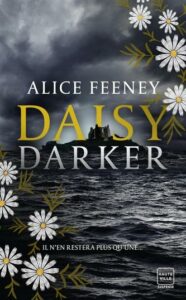

1. Daisy Darker (Alice Feeney, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le soir d’Halloween, Daisy Darker, une jeune femme née avec une malformation cardiaque, rejoint sa famille dans la demeure de sa grand-mère Nana, sur une île isolée des Cornouailles. Cette réunion familiale pour les 80 ans de Nana rassemble des membres qui s’évitent depuis des années.

À minuit, alors que la marée haute a coupé l’île du reste du monde, Nana est retrouvée morte. Sur le tableau noir de la cuisine apparaît une comptine macabre qui semble prédire le sort des invités. Les meurtres s’enchaînent heure après heure, selon les vers du poème. Les survivants n’ont que peu de temps pour identifier le tueur parmi eux avant que la marée ne redescende et qu’il puisse filer dans la nature…

Aux éditions HAUTEVILLE ; 384 pages.

Similitudes

- Cadre isolé rendant la fuite impossible : dans « Daisy Darker », l’île coupée du monde par la marée montante ; dans « Ils étaient dix » d’Agatha Christie, l’île du Nègre (rebaptisée l’île du Soldat dans les versions modernes) sur laquelle les personnages sont piégés.

- Meurtres séquentiels suivant une comptine ou une ritualisation : la comptine mystérieuse dans « Daisy Darker » prédit le sort des victimes ; même procédé dans « Ils étaient dix » avec la comptine « Ten Little Soldiers » qui annonce chaque décès.

- Demeure ancienne au charme vieillot et inquiétant : Verdemer avec ses tourelles bleues dans « Daisy Darker » ; Styles Court dans « La Mystérieuse Affaire de Styles ».

- Réunion familiale ou sociale forcée : les Darker réunis pour l’anniversaire de Nana ; dans « Le crime de l’Orient-Express », des étrangers réunis dans un train ; dans « Le Noël d’Hercule Poirot », une famille rassemblée pour les fêtes.

- Tempête comme élément accentuant l’isolement : la tempête qui fait rage dans « Daisy Darker » ; la tempête de neige dans « Cinq petits cochons » ou « Dix petits nègres ».

- Personnages archétypaux cachant tous des secrets : chaque membre de la famille Darker dissimule un lourd secret ; même procédé dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » ou « Mort sur le Nil » où chaque protagoniste a quelque chose à cacher.

- Structure temporelle précise et métronome : les horloges qui sonnent l’heure dans « Daisy Darker » ; l’importance des horaires du train dans « Le crime de l’Orient-Express » ou des alibis chronométrés dans « Mort sur le Nil ».

- Narrateur/trice qui ne révèle pas tout : Daisy comme narratrice potentiellement non fiable ; le Dr. Sheppard dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » qui cache des informations cruciales au lecteur.

- Indices disséminés que le lecteur peut rassembler : les souvenirs d’enfance et les vidéos dans « Daisy Darker » ; les petits détails apparemment anodins semés par Christie dans « Un meurtre est-il facile ? » ou « A.B.C. contre Poirot ».

- Objets symboliques liés aux meurtres : la craie et les cassettes VHS dans « Daisy Darker » ; les figurines en porcelaine dans « Ils étaient dix » ou le ruban de machine à écrire dans « La Plume empoisonnée ».

- Twist final spectaculaire remettant en question tout ce qu’on croyait savoir : la révélation finale sur Daisy ; le dénouement du « Meurtre de Roger Ackroyd » ou « Ils étaient dix » qui surprend toujours le lecteur.

- Tensions et ressentiments familiaux comme moteur du crime : les dynamiques dysfonctionnelles de la famille Darker ; les héritages contestés dans « Hercule Poirot quitte la scène » ou « Mort sur le Nil ».

- Atmosphère de paranoïa croissante : la méfiance grandissante entre les membres de la famille Darker ; la suspicion qui s’installe entre les personnages dans « Le crime est notre affaire » ou « Meurtres en solde ».

2. Le Murder Club du jeudi (Richard Osman, 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Cooper’s Chase, un luxueux village de retraite du Kent, quatre septuagénaires pleins de ressources forment un club plutôt atypique. Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron se réunissent tous les jeudis dans la salle des puzzles pour étudier des affaires criminelles non résolues. Quand Tony Curran, l’associé du directeur de leur résidence, est retrouvé assassiné dans sa cuisine, le « Murder Club du jeudi » passe des dossiers poussiéreux à une enquête bien réelle.

Le quatuor s’immisce bientôt dans l’investigation officielle. Ils manipulent habilement la jeune policière Donna De Freitas et son supérieur Chris Hudson pour accéder aux informations. Mais alors qu’un second corps est découvert et que de lourds secrets refont surface, nos enquêteurs amateurs devront faire face à une affaire plus complexe qu’ils ne l’imaginaient…

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 544 pages.

Similitudes

- Le cadre isolé et pittoresque : Cooper’s Chase dans « Le Murder Club du jeudi » est un village de retraite luxueux et isolé, comparable aux villages fictifs comme St. Mary Mead dans les romans de Miss Marple ou aux demeures isolées comme Styles Court dans « La Mystérieuse Affaire de Styles ».

- Des détectives amateurs : Elizabeth et ses amis sont des enquêteurs sans mandat officiel, tout comme Miss Marple qui résout les crimes en tant que simple citoyenne observatrice, ou Hercule Poirot qui, bien que ex-policier, opère généralement en privé.

- Une intrigue à tiroirs : les deux auteurs construisent des intrigues sophistiquées avec de multiples suspects, fausses pistes et rebondissements. Dans « Dix petits nègres » (rebaptisé « Ils étaient dix »), Christie fait disparaître ses personnages un à un, tandis qu’Osman révèle progressivement que chaque meurtre est lié à des secrets anciens.

- Le meurtre comme événement social : dans les deux univers, le crime est un prétexte à l’exploration des dynamiques sociales. « Le crime de l’Orient-Express » utilise un meurtre pour sonder les notions de justice, tout comme « Le Murder Club du jeudi » interroge les rapports entre les résidents.

- La résolution par la psychologie : les deux univers privilégient la psychologie à l’analyse scientifique. Miss Marple résout ses affaires grâce à sa connaissance de la nature humaine, tout comme Elizabeth qui comprend les motivations des meurtriers.

- L’importance de l’observation : Joyce note tout dans son journal, saisit des détails que d’autres manquent, rappelant Poirot qui remarque toujours les petits détails cruciaux, comme dans « Mort sur le Nil » où un flacon de vernis est déterminant.

- L’humour britannique : un humour typiquement britannique, subtil et parfois mordant, caractérise les deux univers. Les remarques acerbes de Mrs. Oliver dans les romans de Christie font écho aux commentaires caustiques d’Elizabeth et Ron.

- Le contraste entre apparence et réalité : les deux auteurs jouent sur le contraste entre l’apparente tranquillité des lieux et la violence des crimes. Beaucoup d’histoires de Christie se déroulent dans un village paisible tout comme les meurtres de Cooper’s Chase qui perturbent la quiétude du lieu.

- La mise en scène de personnages âgés perspicaces : tant Christie qu’Osman valorisent l’intelligence des personnes âgées, souvent sous-estimées. Miss Marple utilise son âge comme couverture pour ses enquêtes, tout comme le Murder Club du jeudi.

- L’importance des commérages et des réseaux d’information : les deux romanciers montrent comment les conversations informelles peuvent révéler des indices clés. Les potins recueillis au salon de thé dans « Le miroir se brisa » rappellent les discussions au restaurant de Cooper’s Chase.

- Une résolution finale collective : les deux écrivains privilégient une révélation finale où tous les suspects sont réunis. La scène d’explication finale de Poirot dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » est similaire aux confrontations orchestrées par Elizabeth.

3. Les veuves de Malabar Hill (Sujata Massey, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Bombay, 1921. Âgée de 23 ans, Perveen Mistry est la première femme avocate en Inde. Elle a rejoint le cabinet juridique de son père. Comme elle ne peut pas encore plaider au tribunal, elle s’occupe principalement des successions. Le cabinet doit gérer l’héritage d’Omar Farid, un richissime musulman récemment décédé. Perveen remarque cependant une anomalie : ses trois veuves semblent renoncer à leurs biens au profit d’une œuvre caritative. Or, ces femmes, qui vivent cloîtrées selon la tradition de la purdah (séparation stricte des sexes), risquent de se retrouver sans ressources.

Seule femme autorisée à entrer dans le zenana (l’espace réservé aux femmes), Perveen se rend à la résidence de Malabar Hill pour s’assurer que les veuves comprennent bien les conséquences de leur décision. Sa visite provoque des tensions avec Faisal Mukri, le mandataire qui gère leurs affaires. Le lendemain, Mukri est retrouvé poignardé dans la maison.

Les veuves sont les principales suspectes, mais la police ne peut pas les interroger directement à cause de la purdah. Perveen endosse alors le rôle d’intermédiaire entre les veuves et la justice, tout en cherchant à protéger leurs droits. Elle se retrouve cependant bientôt elle-même en danger, confrontée à des secrets enfouis et à son propre passé traumatique…

Aux éditions CHARLESTON ; 608 pages.

Similitudes

- Détective amateur aux capacités d’observation exceptionnelles : Perveen Mistry utilise son intelligence et sa perspicacité pour résoudre les crimes, tout comme Hercule Poirot avec ses « petites cellules grises » dans « Mort sur le Nil » ou Miss Marple avec son expérience du village de St. Mary Mead dans « Un cadavre dans la bibliothèque ».

- Environnement en huis clos : la maison de Malabar Hill avec son zenana inaccessible rappelle le manoir isolé de « Dix petits nègres » ou le train bloqué par la neige dans « Le crime de l’Orient-Express ».

- Statut d’outsider comme avantage : Perveen, en tant que femme dans un monde juridique masculin, accède à des informations inaccessibles aux autres, similaire à la façon dont l’apparente fragilité de Miss Marple ou l’excentricité de Poirot amènent les suspects à sous-estimer leurs capacités.

- Meurtre au sein d’une famille ou d’un cercle restreint : les veuves et leur entourage constituent un groupe fermé de suspects, comme dans « Le Noël d’Hercule Poirot » ou « Une poignée de seigle ».

- Secrets de famille comme motifs potentiels : les tensions entre les veuves évoquent les dynamiques familiales toxiques de « La Maison du péril » ou « Le Vallon ».

- Contexte social et historique servant de toile de fond : l’Inde coloniale des années 1920 sert de cadre sociétal, comme l’Angleterre d’entre-deux-guerres dans les romans de Christie.

- Indices subtils disséminés tout au long du récit : les anomalies dans les documents de succession rappellent l’importance des testaments dans « L’Énigme du testament de M. Marsh » ou « Témoin indésirable ».

- Observation psychologique fine des personnages : Perveen analyse les comportements des veuves, à la façon dont Poirot étudie les suspects dans « Cartes sur table ».

- Usage limité de la violence graphique : le meurtre est un élément catalyseur de l’intrigue plutôt qu’un spectacle sanglant.

- Importance des conventions sociales et de l’étiquette : les règles strictes de la purdah et des interactions entre hommes et femmes rappellent l’importance des conventions sociales dans « Meurtre au champagne » ou « Un meurtre est-il facile ? ».

4. Les sept morts d’Evelyn Hardcastle (Stuart Turton, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Angleterre, début du XXe siècle. Un homme se réveille dans une forêt sans le moindre souvenir de son identité. Il parvient à rejoindre Blackheath, un imposant manoir où se prépare une fête en l’honneur d’Evelyn Hardcastle. Un mystérieux personnage lui révèle alors son identité : il s’appelle Aiden Bishop et se trouve prisonnier d’une étrange boucle temporelle. Son unique chance d’en sortir consiste à résoudre le meurtre d’Evelyn Hardcastle qui surviendra le soir même à 23 heures. Pour y parvenir, Aiden revivra cette même journée huit fois, chaque fois dans le corps d’un invité différent. Les huit « hôtes » successifs lui offriront différentes perspectives pour collecter des indices. Mais c’est sans compter sur un inquiétant valet de pied qui veut à tout prix l’assassiner…

Aux éditions 10/18 ; 600 pages.

Similitudes

- Le cadre du manoir isolé : Blackheath dans le roman de Turton rappelle Styles Court dans « La Mystérieuse Affaire de Styles » ou Manderley dans « Dix petits nègres » de Christie – des demeures imposantes, isolées, chargées d’histoire.

- La réunion forcée de suspects : les invités rassemblés pour le bal à Blackheath évoquent les voyageurs coincés dans « Le crime de l’Orient-Express » ou les invités piégés sur l’île du Soldat dans « Dix petits nègres ».

- Les secrets de famille : la mort du jeune Thomas Hardcastle qui hante la famille rappelle les dynamiques familiales toxiques dans « Un cadavre dans la bibliothèque » ou « Témoin indésirable ».

- Des apparences trompeuses : chaque personnage de « Les sept morts d’Evelyn Hardcastle » dissimule sa véritable nature, tout comme le meurtrier respectable dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » ou les multiples suspects du « Crime de l’Orient-Express ».

- La structuration minutieuse des indices : Turton, comme Christie, dissémine méthodiquement ses indices tout au long du récit, certains évidents, d’autres presque invisibles jusqu’à la révélation finale.

- Le jeu avec le narrateur non fiable : Aiden Bishop change constamment de perspective à travers ses hôtes, rappelant la manipulation narrative de Christie dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » ou « La Dernière Énigme ».

- La révélation finale rassemblant toutes les pièces du puzzle : le dénouement où tout s’explique rappelle les célèbres scènes finales où Poirot ou Miss Marple dévoilent la vérité devant tous les suspects réunis.

- L’atmosphère de méfiance généralisée : personne n’est au-dessus de tout soupçon à Blackheath, tout comme dans « Le Train bleu » ou « Mort sur le Nil » où chaque personnage pourrait être le coupable.

- Des personnages archétypaux : le médecin, le majordome, l’aristocrate, la jeune héritière dans « Les sept morts d’Evelyn Hardcastle » sont des figures récurrentes des romans de Christie comme « Trois souris » ou « Meurtre au champagne ».

5. Un assassin parmi nous (Shari Lapena, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au cœur des montagnes des Catskills, à environ 160 km au nord-ouest de New York, se niche le Mitchell’s Inn, un hôtel de charme tenu par James Harwood et son fils Bradley. Plusieurs clients s’y retrouvent pour un week-end hivernal : Gwen et Riley, deux amies journalistes dont la seconde souffre de stress post-traumatique après une mission en Afghanistan ; David, un avocat pénaliste dont l’épouse a été assassinée ; Dana et Matthew, un couple fortuné sur le point de se marier ; Beverly et Henry, un couple en crise ; Ian et Lauren, des amoureux venus se ressourcer ; et Candice, une écrivaine solitaire. Alors qu’une violente tempête de neige s’abat sur la région, la belle Dana est retrouvée morte au pied de l’escalier. Privés d’électricité, coupés du monde, les occupants sont contraints de cohabiter avec le cadavre. Mais quand un second meurtre est commis, l’évidence s’impose : un assassin se cache parmi eux, et personne ne peut s’échapper…

Aux éditions POCKET ; 352 pages.

Similitudes

- Le huis clos isolé : dans « Un assassin parmi nous », les personnages sont piégés dans un hôtel de montagne à cause d’une tempête de neige, tandis que dans « Dix petits nègres » d’Agatha Christie, les personnages sont isolés sur une île sans possibilité de s’échapper.

- La disparition progressive des personnages : les meurtres successifs qui déciment le groupe dans « Un assassin parmi nous » rappellent directement la structure des « Dix petits nègres » où les invités sont éliminés un à un selon une comptine.

- Le cadre luxueux en contraste avec l’horreur : le Mitchell’s Inn est décrit comme un hôtel de charme élégant, tout comme Christie situait souvent ses intrigues dans des manoirs anglais ou des hôtels luxueux.

- Les personnages aux secrets inavouables : chaque personnage de « Un assassin parmi nous » cache un passé trouble, une technique narrative qu’Agatha Christie utilisait constamment, comme dans « Le crime de l’Orient-Express » où chaque passager dissimule un lien avec la victime.

- L’impossibilité apparente du crime : l’idée qu’un assassin opère alors que personne ne semble pouvoir être coupable est présente dans « Un assassin parmi nous » comme dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » ou « Mort sur le Nil ».

- L’élément météorologique comme personnage : la tempête de neige dans le roman de Lapena joue un rôle actif, comme la tempête dans « Le Noël d’Hercule Poirot » qui isole les personnages dans un manoir.

- La structure d’enquête amateur : en l’absence d’un détective professionnel, les personnages de « Un assassin parmi nous » doivent mener leur propre enquête, comme dans « Meurtres en Mésopotamie » où les personnages tentent de résoudre le crime avant l’arrivée de Poirot.

- Une forte dimension psychologique : Lapena, comme Christie, utilise le crime pour questionner la psychologie humaine face à la peur et aux soupçons, comme on peut le voir dans « Le Train bleu » ou « Cinq petits cochons ».

- L’alternance des points de vue et les narrateurs non fiables : « Un assassin parmi nous » alterne entre les perspectives des différents personnages, créant de la suspicion, une technique que Christie a parfaite dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » avec son narrateur non fiable.

- Les fausses pistes soigneusement élaborées : les deux romancières parsèment leurs récits d’indices trompeurs qui orientent les soupçons vers différents personnages.

- Le dévoilement final spectaculaire : la résolution de l’énigme arrive dans les dernières pages et révèle une vérité inattendue, suivant la formule du « grand dévoilement » qu’Agatha Christie avait perfectionnée dans des romans comme « Le meurtre de Roger Ackroyd » ou « Mort sur le Nil ».

- Des références explicites : Shari Lapena fait référence explicitement à Christie à travers une réplique d’un personnage qui demande à l’autre s’il se prend pour Hercule Poirot.

6. Des gens d’importance (Mariah Fredericks, 2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, 1910. Jane Prescott, une femme de chambre reconnue pour sa discrétion et son intelligence, accepte un poste chez les Benchley, famille nouvellement enrichie qui tente de se faire accepter par la haute société new-yorkaise. Sa mission : chapeauter les deux filles de la maison, particulièrement Charlotte, une jeune femme séduisante.

Le scandale éclate lorsque Charlotte annonce ses fiançailles avec Norrie Newsome, héritier d’une fortune minière et déjà promis à une autre. Le soir du réveillon de Noël, alors que les fiançailles doivent être officiellement annoncées, Jane découvre le corps de Norrie, sauvagement assassiné dans la bibliothèque.

La police accuse rapidement les milieux anarchistes, qui protestaient contre la famille Newsome suite à un accident minier ayant coûté la vie à plusieurs enfants. Mais Jane, peu convaincue par cette théorie, décide de mener sa propre enquête. Avec l’aide du journaliste Michael Behan, elle s’aventure dans les différentes strates de la société, des salons feutrés aux quartiers ouvriers.

Plus son enquête avance, plus Jane comprend que dans cette société divisée par les inégalités, chacun dissimule des secrets qui pourraient constituer un mobile de meurtre. Qui avait vraiment intérêt à éliminer Norrie Newsome ? Charlotte pour éviter un rejet ? Une fiancée éconduite ? Ou la vengeance s’inscrit-elle dans une histoire plus ancienne, liée aux drames industriels qui ont fait la fortune de l’empire Newsome ?

Aux éditions 10/18 ; 336 pages.

Similitudes

- Enquêteur non professionnel et observateur : Jane Prescott utilise sa position de femme de chambre « invisible » pour observer et résoudre l’énigme, tout comme Miss Marple utilise son statut de vieille dame que personne ne prend au sérieux.

- Meurtre dans un milieu fermé et privilégié : le crime a lieu dans la bibliothèque d’une maison de la haute société new-yorkaise, rappelant les meurtres dans les manoirs anglais d’Agatha Christie.

- Structure narrative classique du whodunit : les deux autrices présentent plusieurs suspects avec des motivations crédibles et parsèment le récit d’indices subtils avant la révélation finale.

- Secrets de famille comme mobiles : les vieilles rancœurs et les secrets familiaux jouent un rôle important dans la résolution, comme dans « Une poignée de seigle » ou « Le Noël d’Hercule Poirot » de Christie.

- Contrastes sociaux significatifs : les tensions entre les classes sociales constituent une toile de fond importante dans « Des gens d’importance » et dans plusieurs romans de Christie comme « Mort sur le Nil » ou « Le crime de l’Orient-Express ». Les deux autrices utilisent l’enquête criminelle pour disséquer les mœurs de leur époque, qu’il s’agisse des suffragettes chez Fredericks ou de l’aristocratie en déclin chez Christie.

- Méthode d’enquête basée sur la psychologie : Jane Prescott, comme Hercule Poirot, s’intéresse aux motivations psychologiques des suspects plus qu’aux indices matériels.

- Narration rétrospective : « Des gens d’importance » est raconté par Jane Prescott bien des années après les événements, à la manière de certains récits de Christie narrés par Hastings ou d’autres personnages qui se remémorent des affaires passées.

- Ambiance d’époque soigneusement reconstituée : Fredericks dépeint minutieusement le New York de 1910, comme Christie le fait pour l’Angleterre des années 1920-1930 dans ses romans.

- Importance des commérages et des observations informelles : Jane s’appuie sur les bavardages des domestiques, comme Miss Marple utilise les potins de village pour résoudre ses enquêtes dans « Le Club du Mardi » ou « L’Affaire Prothero ».

7. La disparue de la cabine n°10 (Ruth Ware, 2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Laura Blacklock, journaliste pour un magazine de voyage, se voit offrir l’opportunité professionnelle de sa vie : couvrir la croisière inaugurale de l’Aurora, un yacht de luxe naviguant dans les fjords norvégiens. À bord du navire, qui ne compte que dix cabines, Laura fait la connaissance des autres passagers triés sur le volet : journalistes, photographes et riches investisseurs. La première nuit, elle emprunte du mascara à la femme occupant la cabine voisine.

Plus tard dans la soirée, réveillée par un bruit inquiétant, Laura entend ce qui ressemble à un corps jeté à la mer et remarque des traces de sang sur la rambarde de la cabine adjacente. Lorsqu’elle alerte la sécurité, personne ne la croit : selon l’équipage, la cabine n°10 est inoccupée et aucun passager ne manque à l’appel. Si elle a réellement assisté à un meurtre, le tueur se trouve toujours à bord et ne la laissera pas révéler son secret…

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

Similitudes

- Le huis clos comme cadre narratif : « La disparue de la cabine n°10 » se déroule sur un yacht avec un nombre limité de passagers ; « Le crime de l’Orient-Express » d’Agatha Christie confine les suspects dans un train bloqué par la neige.

- Le cadre maritime luxueux : l’Aurora est un yacht de luxe navigant dans les fjords norvégiens ; dans « Mort sur le Nil » de Christie, l’action se déroule sur un bateau de croisière sur le Nil.

- Le contraste entre élégance du décor et violence du crime : les bijoux Swarovski et le champagne de l’Aurora côtoient le sang sur la rambarde ; Christie juxtapose souvent l’opulence des manoirs anglais ou des hôtels luxueux avec des meurtres brutaux.

- Un groupe restreint de suspects issus de milieux privilégiés : le yacht n’accueille que des journalistes d’élite et de riches investisseurs ; dans « Le train de 16h50 » ou « Meurtre au champagne », Christie met en scène des aristocrates, des médecins ou des hommes d’affaires.

- Les apparences trompeuses des personnages : chaque passager du yacht cache potentiellement des intentions meurtrières ; dans « Le meurtre de Roger Ackroyd », Christie fait de ce principe un élément central de l’intrigue.

- Un meurtre dont la réalité même est mise en doute : Laura est la seule à avoir vu la victime qui, selon l’équipage, n’existe pas ; dans « Le crime est notre affaire » de Christie, personne ne croit Tommy et Tuppence quand ils évoquent un meurtre.

- La technique de l’indice matériel crucial : le mascara emprunté devient la preuve clé de l’existence de la femme de la cabine n°10 ; dans « Une poignée de seigle » de Christie, un indice aussi banal qu’un grain de seigle est l’indice central.

- L’isolement géographique qui renforce la tension : le yacht navigue loin de tout, sans connexion Internet ; Christie isole souvent ses personnages dans des îles, des villages coupés par la neige ou des manoirs isolés.

- La fiabilité du témoin : Laura, alcoolisée et sous médicaments, voit sa crédibilité mise en doute ; dans « Témoin indésirable » de Christie, la fiabilité du témoignage est au cœur de l’intrigue.

- La structure narrative qui parsème des indices subtils : Ruth Ware distille des indices tout au long du récit ; Christie est célèbre pour son « fair play » où tous les indices sont donnés au lecteur.

- La révélation finale qui éclaire d’un jour nouveau tous les événements précédents : la résolution de l’énigme de « La disparue de la cabine n°10 » oblige à réinterpréter les événements ; les dénouements des romans de Christie forcent souvent à reconsidérer l’ensemble de l’intrigue.

8. Son espionne royale mène l’enquête (Rhys Bowen, 2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugenie, dite « Georgie », se trouve dans une situation délicate. Bien que trente-quatrième dans l’ordre de succession au trône britannique, elle n’a plus un sou depuis que son demi-frère Binky lui a coupé les vivres. Face à un avenir qui se résume à épouser un prince roumain repoussant ou à devenir dame de compagnie d’une vieille princesse, Georgie s’enfuit à Londres et s’installe seule dans la demeure familiale.

Sans domestiques ni expérience pratique, cette aristocrate de vingt-et-un ans doit apprendre les gestes les plus élémentaires du quotidien : allumer un feu, préparer un repas, faire son lit. Pour survivre financièrement, elle monte discrètement une entreprise de ménage dans les résidences de la haute société londonienne – une occupation scandaleuse pour une personne de son rang.

Un jour, la reine Mary la convoque et lui confie une mission : surveiller son fils, le prince de Galles, qui s’est entiché d’une Américaine divorcée, Wallis Simpson. Mais les ennuis ne font que commencer. Quelques temps plus tard, Georgie découvre dans sa baignoire le cadavre d’un Français qui menaçait de s’emparer du domaine familial écossais. Son demi-frère apparaît rapidement comme le principal suspect.

Bien décidée à prouver l’innocence de Binky, Georgie se lance dans une enquête périlleuse. Les choses se compliquent encore lorsqu’elle-même échappe miraculeusement à plusieurs tentatives d’assassinat. Qui pourrait bien vouloir éliminer une jeune aristocrate désargentée ? La réponse réside peut-être dans les lourds secrets de sa propre famille…

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 360 pages.

Similitudes

- Le cadre aristocratique britannique : les deux univers se déroulent principalement dans des milieux privilégiés britanniques. Chez Christie, on pense aux manoirs comme Styles Court dans « La Mystérieuse Affaire de Styles » ou Gossington Hall dans « Un cadavre dans la bibliothèque », tandis que Bowen situe son intrigue entre le château écossais de Rannoch et les demeures londoniennes de la haute société.

- L’époque des années 1930 : cette période d’entre-deux-guerres constitue le cadre temporel privilégié de nombreux romans de Christie. Bowen situe précisément son intrigue en 1932, dans la même atmosphère historique.

- Le format du « cosy mystery » : les deux autrices adoptent ce style caractérisé par l’absence de violence graphique, un cercle restreint de suspects et une résolution intellectuelle plutôt que par l’action pure. Christie a défini ce genre avec Miss Marple, tandis que Bowen l’adapte au personnage de Georgie.

- Une enquêtrice amatrice : à l’instar de Miss Marple chez Christie, Georgie est une détective occasionnelle sans formation officielle qui s’appuie sur son intelligence et sa connaissance du milieu social pour résoudre les énigmes.

- Le crime dans un lieu fermé : la découverte d’un cadavre dans une baignoire chez Bowen rappelle les configurations spatiales restreintes chères à Christie, comme le wagon de train dans « Le crime de l’Orient-Express ».

- La dimension psychologique des personnages : les deux romancières accordent une attention particulière aux motivations et aux personnalités complexes de leurs protagonistes.

- L’humour britannique : l’ironie présente chez Christie, notamment dans les remarques de Poirot ou les observations de Miss Marple, trouve un écho dans le ton espiègle qu’emploie Bowen pour décrire les situations incongrues vécues par Georgie.

- Le mélange de personnages fictifs et historiques : Christie intègre parfois des références à des figures réelles de son époque, tandis que Bowen inclut directement la famille royale britannique, notamment la reine Mary et le prince de Galles.

- La structure narrative classique du « whodunit » : les deux écrivaines suivent le schéma traditionnel du roman policier : présentation des personnages, découverte du corps, enquête avec fausses pistes, révélation finale du coupable selon un raisonnement logique.

9. L’Héritage Davenall (Robert Goddard, 1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1882. William Trenchard mène une vie paisible avec son épouse Constance et leur petite fille Patience, jusqu’au jour où un certain James Norton frappe à leur porte. Cet inconnu affirme être Sir James Davenall, l’ex fiancé de Constance, disparu onze ans plus tôt et déclaré mort après avoir laissé une lettre de suicide.

Constance, qui n’a jamais totalement fait son deuil, reconnaît peu à peu en lui l’homme qu’elle devait épouser. La famille Davenall, en revanche, s’y refuse catégoriquement : Lady Catherine nie qu’il s’agisse de son fils, tandis que Hugo, le frère cadet devenu héritier du titre et de la fortune familiale, crie à l’imposture. L’enjeu est de taille : si Norton prouve qu’il est véritablement James Davenall, il récupère non seulement son titre de baronnet et l’immense fortune qui l’accompagne, mais il pourrait également reconquérir le cœur de Constance.

Un procès retentissant débute. William Trenchard, soucieux de sauver son mariage, s’allie avec la famille Davenall pour démasquer ce qu’il pense être un imposteur. Son enquête le conduit à exhumer de sombres secrets familiaux, tandis que Norton fait montre d’une connaissance troublante de l’intimité des Davenall. Au fil des rebondissements, le lecteur, tout comme les personnages, oscille constamment entre deux hypothèses : Norton est-il un remarquable manipulateur ou le digne héritier revenu d’entre les morts ?

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 864 pages.

Similitudes

- L’énigme centrale comme moteur narratif : dans « L’Héritage Davenall », l’énigme porte sur l’identité de James Norton/Davenall ; chez Christie, on retrouve ce procédé dans « Le crime de l’Orient-Express » où l’identité réelle de Ratchett est au cœur de l’enquête.

- Le cadre aristocratique et ses conventions sociales : Goddard situe son intrigue dans l’aristocratie victorienne avec ses codes rigides ; Christie fait de même dans « La Maison du péril » ou « Les Indiscrétions d’Hercule Poirot », en utilisant la haute société comme toile de fond propice aux secrets.

- Les secrets de famille comme ressort dramatique : les Davenall cachent des secrets sombres qui influencent le présent ; de façon similaire, dans « Dix petits nègres » ou « Cinq petits cochons » de Christie, les drames du passé déterminent les événements actuels.

- La technique des fausses pistes : Goddard nous fait constamment douter de l’identité de Norton ; Christie emploie exemplairement cette technique dans « Le meurtre de Roger Ackroyd » où elle égare délibérément le lecteur.

- La révélation finale spectaculaire : « L’Héritage Davenall » se conclut sur une révélation inattendue ; Christie est célèbre pour ses dénouements surprenants.

- Le huis clos social : bien que non limité géographiquement, « L’Héritage Davenall » se déroule dans un cercle fermé de personnages interconnectés ; Christie utilise cette approche dans « Le Noël d’Hercule Poirot » ou « Les Dix petits nègres ».

- L’importance des témoignages contradictoires : les différentes versions et souvenirs des personnages sur James Davenall créent la confusion ; Christie utilise cette méthode dans « Cinq petits cochons » où cinq récits différents d’un même meurtre sont présentés.

- Le procès comme dispositif narratif : le procès qui statue sur l’identité de James est un moment clé du roman de Goddard ; Christie utilise également les procédures judiciaires dans « Témoin à charge » ou « Je ne suis pas coupable ».

- La structure en puzzle : Goddard assemble pièce par pièce la vérité sur l’identité de Norton ; Christie construit nombre de ses histoires sur ce même principe d’assemblage graduel.

- La reconstitution du passé : l’enquête de William Trenchard l’amène à reconstruire les événements d’il y a onze ans ; dans « Le crime de l’Orient-Express » ou « Mort sur le Nil », Poirot reconstitue les événements passés pour résoudre l’énigme présente.

- La dimension psychologique des motivations : les motivations des personnages de Goddard sont complexes et ancrées dans leur psychologie ; Christie, notamment dans « Cinq petits cochons » ou « La Fête du potiron », s’intéresse aux motivations psychologiques profondes de ses personnages.

- L’enquêteur amateur : William Trenchard devient enquêteur par nécessité personnelle ; Miss Marple, bien que récurrente, reste une enquêtrice amateur dans les romans de Christie.