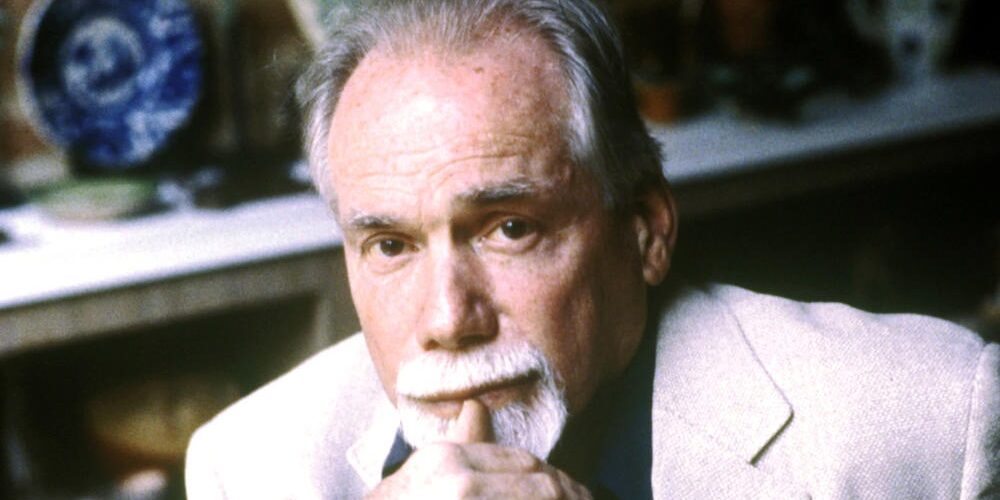

Robert Silverberg, né le 15 janvier 1935 à Brooklyn (New York), est l’un des auteurs les plus prolifiques de la science-fiction américaine. Sa carrière démarre de façon précoce : il publie sa première nouvelle à 18 ans et son premier roman « Révolte sur Alpha C » un an plus tard. À 20 ans, il reçoit le prix Hugo de l’auteur le plus prometteur.

Entre 1957 et 1959, il écrit plus de 200 nouvelles et une dizaine de romans, souvent sous divers pseudonymes. Après la faillite du principal distributeur de pulps en 1958, il se diversifie dans différents genres (western, super-héros) et publie même des ouvrages historiques et archéologiques.

La période 1968-1975 marque l’apogée de sa création littéraire avec des œuvres majeures comme « L’homme dans le labyrinthe » (1968), « Les ailes de la nuit » (1969), et « Le livre des crânes » (1972). Lassé du monde de l’édition, il prend une première retraite en 1975.

Il revient à l’écriture en 1979 avec le « Cycle de Majipoor », dont le premier tome « Le château de Lord Valentin » (1980) devient son plus grand succès commercial. Au cours de sa carrière, il reçoit de nombreuses distinctions dont quatre prix Hugo, cinq prix Nebula et huit prix Locus. En 2004, il est nommé Grand Master par la « Science Fiction and Fantasy Writers of America ».

Divorcé de sa première femme Barbara Brown en 1986, il épouse en 1987 Karen Haber, également autrice de science-fiction. Le couple réside à San Francisco.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Les monades urbaines (1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2381, l’humanité a trouvé une solution radicale à la surpopulation : entasser 75 milliards d’êtres humains dans d’immenses tours de 3000 mètres de haut baptisées « monades ». Ces cités verticales de mille étages abritent chacune près d’un million d’individus, stratifiés selon leur rang social : les plus pauvres occupent la base, tandis que l’élite domine les hauteurs. La monade 116 abrite à elle seule près de 900 000 habitants.

Pour maintenir l’harmonie dans cet environnement ultra-dense, une liberté sexuelle totale règne : les hommes circulent la nuit d’appartement en appartement, et nul ne peut refuser un partenaire. La procréation est érigée en devoir sacré. Les couples se forment dès la puberté et les familles nombreuses sont la norme. L’intimité n’existe plus, la propriété privée non plus. Les « anomos », ces marginaux qui rejettent le système, sont rapidement éliminés.

À travers sept récits interconnectés, nous suivons différents habitants de la monade 116. Chacun va, à sa manière, se heurter aux limites de ce monde en apparence parfait.

Autour du livre

« Les monades urbaines » se démarque dans la science-fiction des années 1970 par son traitement original du thème de la surpopulation. Contrairement aux visions apocalyptiques habituelles, Robert Silverberg imagine en 2381 une humanité qui a su s’adapter à une population de 75 milliards d’habitants grâce à une solution radicale : la verticalité. Les humains vivent désormais dans d’immenses tours de 3000 mètres de haut, les monades urbaines, chacune abritant près de 900 000 personnes.

Cette organisation verticale s’accompagne d’un système social totalitaire subtilement dépeint. La procréation y devient un devoir religieux et la sexualité, totalement libre, sert d’outil de contrôle social. Les hommes pratiquent le « nightwalking », errant la nuit à la recherche de partenaires, tandis que les femmes doivent rester disponibles. Ce système prétendument libéré masque en réalité une forme d’oppression, notamment envers les femmes.

Nominé pour le prix Hugo en 1972, le roman se compose de sept nouvelles interconnectées, initialement publiées séparément dans le magazine Galaxy Science Fiction. Cette structure permet à Silverberg de sonder les différentes facettes de sa société dystopique à travers le regard de plusieurs personnages : un historien qui étudie le XXe siècle, un musicien psychédélique, un ambitieux administrateur… Leurs destins croisés révèlent peu à peu les failles d’un système qui élimine systématiquement les « anomos », ces déviants qui remettent en question l’ordre établi.

Le livre s’inscrit clairement dans son époque, marquée par la révolution sexuelle et les questionnements sur la surpopulation. Les aspects sexuels omniprésents, qui peuvent choquer le lecteur contemporain, servent à illustrer une société où l’intimité a disparu au profit d’un contrôle social total. Le terme « monade », emprunté au philosophe Leibniz, souligne d’ailleurs cette dimension d’univers clos et autosuffisant.

À travers cette dystopie qui se présente comme une utopie, Silverberg interroge les notions de liberté individuelle, d’intimité et de conformisme social. La société des monades illustre paradoxalement comment la quête effrénée du bonheur collectif peut conduire à l’aliénation totale de l’individu.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 352 pages.

2. L’homme dans le labyrinthe (1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Sur la planète Lemnos se dresse un mystérieux labyrinthe extraterrestre aux dimensions d’une ville. Construit il y a un million d’années par une civilisation disparue, ce dédale mortel a tué tous ceux qui ont tenté d’y pénétrer. Tous, sauf Richard Muller. Depuis neuf ans, cet ancien diplomate terrien y vit en ermite, préférant la solitude aux contacts humains devenus insupportables depuis qu’une mission auprès d’aliens l’a radicalement transformé.

La Terre est maintenant menacée par une race extraterrestre hostile. Charles Boardman, manipulateur cynique, et Ned Rawlins, jeune idéaliste, sont envoyés sur Lemnos pour en extraire Muller. Sa mystérieuse affliction pourrait s’avérer cruciale pour sauver l’humanité. Mais comment convaincre un homme de revenir parmi les siens quand sa simple présence provoque dégoût et répulsion ?

Autour du livre

Paru en 1968, « L’homme dans le labyrinthe » s’inscrit dans la période la plus créative et ambitieuse de Robert Silverberg, entre 1967 et 1975. Cette transposition futuriste du mythe de Philoctète, héros grec abandonné sur l’île de Lemnos en raison d’une blessure pestilentielle, révèle une singulière modernité dans sa réflexion sur l’aliénation et l’isolement.

La narration alterne entre trois personnages principaux : Muller, figure tragique contrainte à l’exil, Boardman, diplomate machiavélique prêt à tout pour parvenir à ses fins, et le jeune idéaliste Rawlins. À travers leurs interactions complexes se dessinent les thèmes majeurs du livre : la solitude, la trahison, le pouvoir, mais aussi la nature profonde de l’humanité. Le labyrinthe lui-même, vestige d’une civilisation disparue depuis des millions d’années, devient la métaphore des méandres de l’âme humaine et des barrières psychologiques que nous érigeons pour nous protéger des autres.

La dimension science-fictionnelle sert intelligemment le propos philosophique. Les différentes espèces extraterrestres – les Hydrans qui ont modifié Muller et les mystérieux êtres extragalactiques qui menacent l’humanité – permettent d’interroger les limites de la communication et de la compréhension entre civilisations. Silverberg pose notamment la question de savoir si une véritable communication est possible entre des intelligences radicalement différentes.

Les critiques s’accordent toutefois sur un point faible majeur : la représentation des femmes, reléguées au rang d’objets sexuels sans profondeur ni personnalité. Cette vision datée reflète les limitations de l’époque, même si elle contraste avec l’ambition philosophique générale de l’œuvre.

Cité dans « La Bibliothèque idéale de la SF » (Albin Michel, 1988), « L’homme dans le labyrinthe » continue d’interpeller par sa réflexion sur ce qui constitue l’essence de l’humanité. Silverberg y propose une méditation sur notre incapacité fondamentale à nous comprendre vraiment les uns les autres, tout en suggérant que c’est peut-être cette limitation même qui rend possible la société humaine.

Aux éditions J’AI LU ; 320 pages.

3. Cycle de Majipoor – Le château de Lord Valentin (1980)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Sur la planète géante Majipoor, colonisée par les humains depuis plus de 14 000 ans, Valentin se réveille sans le moindre souvenir. À l’approche de la ville de Pidruid, il intègre une troupe de jongleurs itinérants, dirigée par des Skandars, créatures à quatre bras. Alors que la cité s’apprête à recevoir Lord Valentin le Coronal, l’un des quatre dirigeants de ce monde, d’étranges rêves tourmentent le jeune amnésique.

Une voyante lui révèle une vérité stupéfiante : il serait le véritable Coronal, dépossédé de son corps et de son pouvoir par un usurpateur. Accompagné de ses nouveaux amis saltimbanques, dont la séduisante Carabella, Valentin entreprend alors un périlleux périple vers le Mont du Château, siège du pouvoir situé à 50 kilomètres d’altitude. Sur sa route l’attendent des plantes carnivores, des dragons-mammifères et des rapides tumultueux.

Autour du livre

Publié en 1980, « Le château de Lord Valentin » marque un virage décisif dans la carrière de Robert Silverberg. Après une pause créative de quatre ans (1976-1980), l’auteur revient avec cette œuvre qui mêle science-fiction et fantasy, un sous-genre baptisé « science fantasy ». Ce retour triomphal lui vaut le prix Locus du meilleur roman de fantasy en 1981 et une nomination au prix Hugo la même année.

La planète Majipoor, cadre du récit, constitue un monde singulier colonisé par les humains 14 000 ans avant le début de l’histoire. Cette planète géante se distingue par sa faible densité et sa gravité comparable à celle de la Terre. L’absence quasi-totale de métaux et de combustibles fossiles engendre une société qui, bien qu’issue d’une civilisation technologiquement avancée, évolue dans un contexte plus proche du médiéval-fantastique que de la science-fiction pure.

La dimension politique et sociale occupe une place prépondérante dans l’intrigue. Le système de gouvernance quadripartite de Majipoor repose sur un équilibre subtil : le Pontife gère l’administration depuis son labyrinthe souterrain, le Coronal assure la représentation et la justice depuis le Mont du Château, la Dame de l’Île apporte réconfort par les rêves, tandis que le Roi des Rêves maintient l’ordre par des cauchemars punitifs. Cette structure complexe permet à Silverberg d’aborder des thématiques contemporaines comme le multiculturalisme, la cohabitation entre espèces, et la réparation des torts historiques – notamment envers les Métamorphes, peuple autochtone relégué dans des réserves.

L’art du jonglage, omniprésent dans le récit, dépasse la simple dimension spectaculaire pour devenir une métaphore de l’équilibre nécessaire au pouvoir et à la vie. Silverberg développe cette symbolique à travers des descriptions minutieuses des techniques et de l’état d’esprit requis pour maîtriser cet art.

L’influence de Jack Vance, notamment son roman « La Planète géante » (1957), transparaît dans la construction de ce monde démesuré. Toutefois, là où Vance privilégie un rythme soutenu, Silverberg opte pour une narration plus posée, presque contemplative, qui laisse le temps au lecteur de s’imprégner des ambiances et des cultures de Majipoor.

Cette approche pacifique de l’heroic fantasy se démarque des conventions : peu de violence directe, pas de grandes batailles sanglantes, mais plutôt une résolution des conflits par la diplomatie et la persuasion. Cette originalité narrative, combinée à la profondeur de l’univers créé, fait du « Château de Lord Valentin » une œuvre charnière dans l’histoire de la littérature de l’imaginaire.

En 2009, les éditions Soleil Productions l’adaptent en bande dessinée, avec un scénario d’Olivier Jouvray et des dessins de David Ratte. Le succès du roman engendre une série complète : le « Cycle de Majipoor », qui compte aujourd’hui six romans et un recueil de nouvelles.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 720 pages.

4. Cycle de Gilgamesh – Gilgamesh, roi d’Ourouk (1984)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Mésopotamie antique, vers 2500 av. J.-C., Gilgamesh règne sur la cité d’Ourouk. Colosse aux deux tiers divin et au tiers humain, il gouverne en despote éclairé mais souffre d’une profonde solitude, malgré ses mille femmes et ses nombreux courtisans. Un jour, il rencontre Enkidou, un sauvageon aussi puissant que lui, change sa vie. Les deux hommes deviennent inséparables et affrontent ensemble de multiples périls.

Mais la mort d’Enkidou bouleverse Gilgamesh. Pour la première fois, il réalise que lui aussi devra mourir un jour. Cette perspective lui devient insupportable. Il quitte alors son royaume et part aux confins du monde à la recherche de l’immortalité. Son périple le mène jusqu’à Ziusoudra, seul humain à qui les dieux ont accordé la vie éternelle.

Autour du livre

Publié en 1984, « Gilgamesh, roi d’Ourouk » se démarque dans la bibliographie de Silverberg, davantage connu pour ses œuvres de science-fiction. Le roman s’inscrit dans une démarche singulière : transposer sous forme de mémoires à la première personne la plus ancienne épopée de l’humanité, gravée sur des tablettes d’argile il y a près de 5000 ans.

Pour cette entreprise ambitieuse, Silverberg s’appuie principalement sur les traductions d’Alexander Heidel (1946) et d’E. A. Speiser (1955), complétées par des poèmes sumériens traduits par Samuel Noah Kramer. Le choix d’une narration réaliste permet à l’auteur de rationaliser les éléments surnaturels du mythe : le démon Huwawa devient une manifestation volcanique, la déesse Inanna se transforme en une grande prêtresse incarnant la divinité, tandis que le taureau céleste n’est plus qu’un simple taureau sauvage.

La force du récit réside dans sa capacité à reconstituer la mentalité d’une époque où les hommes vivaient au rythme des crues et de la sécheresse, où chaque phénomène naturel trouvait son explication dans l’intervention divine. Le quotidien de la cité d’Ourouk prend vie à travers les rituels religieux, l’irrigation des champs, le nettoyage des canaux et les relations diplomatiques avec les cités voisines.

Silverberg aborde des questions qui transcendent les millénaires : la solitude du pouvoir, la quête d’immortalité, la peur de la mort. La relation complexe entre Gilgamesh et la prêtresse d’Inanna constitue l’un des axes majeurs du récit, tout comme l’amitié qui unit le roi à Enkidou. Silverberg parvient à insuffler une dimension psychologique moderne à ces personnages mythiques sans trahir leur ancrage historique.

« Gilgamesh, roi d’Ourouk » a fait l’objet d’une suite en 1989, « Jusqu’aux portes de la vie », qui s’oriente davantage vers la fantasy. L’œuvre originale a été nominée pour le prix Locus en 1985 dans la catégorie meilleur roman de fantasy, se classant à la sixième place.

Les critiques soulignent la réussite de cette adaptation qui rend accessible au lecteur contemporain un texte fondateur de la littérature mondiale, tout en respectant scrupuleusement la trame narrative originelle. Quelques voix regrettent néanmoins l’évacuation totale des éléments fantastiques, qui constituaient une part importante de l’épopée sumérienne.

Aux éditions ATALANTE ; 336 pages.

5. Les ailes de la nuit (1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un futur lointain, la Terre n’est plus que l’ombre de sa gloire passée. Les manipulations climatiques ont redessiné les continents et la société s’organise en castes strictes. Un vieux Guetteur, membre d’une confrérie chargée de surveiller le ciel pour prévenir une hypothétique invasion extraterrestre, arrive aux portes de Roum accompagné d’Avluela, une jeune Volante aux ailes diaphanes, et de Gordon, un mystérieux Elfon.

Le destin du Guetteur bascule brutalement quand le Prince de Roum abuse d’Avluela et que Gordon se révèle être un agent infiltré des envahisseurs. La Terre tombe en quelques heures aux mains d’une civilisation extraterrestre jadis humiliée par les humains, qui compte transformer la planète en vitrine mémorielle. Privé de sa mission millénaire, le Guetteur entame une longue errance qui le mène de Perris à la ville sainte de Jorslem.

Autour du livre

Composé initialement de trois nouvelles publiées dans le magazine Galaxy Science Fiction entre 1968 et 1969, « Les ailes de la nuit » marque un tournant dans la carrière prolifique de Robert Silverberg qui publie pas moins de six romans la même année. La première nouvelle, qui donne son titre au roman, remporte le prix Hugo de la meilleure nouvelle longue en 1969. L’ensemble remanié reçoit le prix Apollo en 1976.

L’univers dépeint se situe dans un futur très lointain, environ 40 000 ans après notre ère. La Terre traverse son Troisième Cycle, période de régression qui succède à l’apogée du Deuxième Cycle durant lequel l’humanité, ivre de sa puissance, a tenté de modifier le climat avec des conséquences catastrophiques. Cette manipulation a entraîné l’engloutissement de continents entiers et la mort de centaines de millions d’êtres humains.

L’originalité du roman réside dans sa structure sociale rigide organisée en guildes spécialisées, fruit des manipulations génétiques du Deuxième Cycle. Certaines guildes possèdent des capacités extraordinaires comme les Volants aux ailes de papillon ou les Guetteurs dotés de pouvoirs psychiques. La toponymie elle-même reflète cette transformation radicale : Rome devient Roum, Paris devient Perris, Jérusalem devient Jorslem.

L’atmosphère médiévale qui se dégage du roman contraste avec des éléments de haute technologie comme les « ultrapoches » interdimensionnelles ou les « bonnets pensants » reliés à des cerveaux humains désincarnés. Cette fusion entre science-fiction et fantasy place l’œuvre dans la tradition des romans de « Terre mourante » à la Jack Vance.

Plusieurs critiques soulignent les similitudes avec « Toi l’immortel » de Roger Zelazny, notamment dans la description d’une Terre déchue devenue une destination touristique pour extraterrestres. La dimension spirituelle du roman, axée sur la rédemption personnelle et collective, rappelle « Les profondeurs de la Terre » du même Silverberg. Si certains regrettent la brièveté du roman, d’autres y voient au contraire une qualité qui renforce son impact émotionnel. Le message d’espoir et de fraternité universelle qui conclut le récit reflète l’esprit optimiste de la fin des années 1960.

« Les ailes de la nuit » a fait l’objet d’une adaptation en roman graphique en 1985 par Cary Bates et Gene Colan dans la collection DC Science Fiction Graphic Novel.

Aux éditions J’AI LU ; 256 pages.

6. La tour de verre (1970)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les étendues glacées de l’Arctique du XXIIe siècle s’élève une tour de verre démesurée. Son architecte, le milliardaire Siméon Krug, compte y installer un dispositif pour communiquer avec une civilisation extraterrestre dont il a capté les signaux. Ce projet titanesque repose sur le labeur des androïdes, ces êtres artificiels qu’il a lui-même créés et qui forment maintenant l’essentiel de la population mondiale.

Répartis en trois classes selon leurs capacités – les alpha (intellectuels), les bêta (intermédiaires) et les gamma (ouvriers) – ces êtres à la peau rougie ont développé leur propre société parallèle. Dans des chapelles clandestines, ils vouent un culte secret à Krug, leur créateur, tandis que certains militent ouvertement pour obtenir l’égalité des droits. La situation se corse quand Manuel, le fils de Krug, tombe éperdument amoureux d’une androïde.

Alors que la tour monte toujours plus haut vers le ciel, les tensions s’accumulent entre créateur et créatures. L’indifférence de Krug face aux aspirations des androïdes pourrait bien faire basculer leur dévotion en révolte.

Autour du livre

Publié en 1970, « La tour de verre » de Robert Silverberg s’inscrit dans la période la plus prolifique de l’auteur, qui rédige alors plusieurs romans par an, dont celui-ci constitue son 42ème opus de science-fiction. Le livre reçoit un accueil critique favorable, comme en témoignent ses nominations aux prix Hugo, Nebula et Locus en 1970-1971, même s’il n’en remporte aucun, devancé notamment par « La Main gauche de la nuit » d’Ursula K. Le Guin et « L’Anneau-Monde » de Larry Niven.

Derrière l’intrigue principale autour de la construction d’une tour de communication interstellaire, Silverberg déploie une réflexion sophistiquée sur les rapports entre créateur et créatures, qui fait écho au mythe de la Tour de Babel tout en résonnant avec les mouvements pour les droits civiques des années 1960. Les androïdes qu’il met en scène ne sont pas de simples robots mais des êtres de chair créés génétiquement, ce qui soulève des questions éthiques sur leur statut et leur humanité.

L’organisation de la société androïde en trois castes – alpha, beta et gamma – évoque directement « Le meilleur des mondes » d’Aldous Huxley. Cette stratification sociale s’accompagne de l’émergence d’une religion secrète vouant un culte à Krug, leur créateur. Les androïdes psalmodient des séquences d’ADN comme des prières, dans un syncrétisme fascinant entre science et spiritualité.

« La tour de verre » dépeint également une société future technologiquement avancée, avec ses « transmats » permettant le transport instantané à travers le monde, rappelant « Terminus, les étoiles » d’Alfred Bester, ou encore la technologie du « shunt » permettant l’échange temporaire de consciences. Ces éléments de worldbuilding s’intègrent naturellement à l’intrigue sans jamais l’alourdir.

L’ambition démesurée du projet de Krug – une tour de 1500 mètres de haut dans l’Arctique – symbolise à la fois le génie et l’hybris humaine. Son obsession pour la communication avec des êtres extraterrestres contraste ironiquement avec son incapacité à comprendre ses propres créations qui le vénèrent comme un dieu.

En condensant ces multiples niveaux de lecture en à peine plus de 300 pages, « La tour de verre » illustre la maestria narrative de Silverberg à son apogée créatif. Cinquante ans après sa publication, le roman conserve toute sa pertinence, notamment dans ses questionnements sur l’intelligence artificielle et la responsabilité éthique des créateurs envers leurs créations.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 317 pages.

7. Les profondeurs de la Terre (1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2248, la planète Belzagor a retrouvé son indépendance après des années de colonisation terrienne. Edmund Gundersen, qui en fut l’administrateur, revient sur ce monde tropical dix ans après son départ. Il découvre une société transformée où ne subsistent qu’une poignée d’humains, vivant aux côtés des deux espèces autochtones : les Nildoror, êtres intelligents à l’apparence d’éléphants, et les Sulidoror, créatures bipèdes carnivores.

Cette fois, Gundersen ne vient pas en conquérant mais en pèlerin. Il souhaite percer le secret de la cérémonie de la Renaissance, un rite mystique pratiqué par les Nildoror dans les profondeurs du Pays des Brumes. Cette quête le mène à travers les régions les plus sauvages de Belzagor, où il devra affronter non seulement les dangers de la jungle mais aussi ses propres démons.

Autour du livre

À l’origine publié en feuilleton dans le magazine Galaxy Science Fiction à partir de novembre 1969, « Les profondeurs de la Terre » de Robert Silverberg rend un hommage appuyé au chef-d’œuvre de Joseph Conrad, « Au cœur des ténèbres », dont il transpose la trame dans un contexte de science-fiction post-coloniale.

L’histoire se déroule en 2248 sur Belzagor, une planète qui porte désormais son nom d’origine après avoir été appelée « Terre de Holman » durant sa période de colonisation terrienne. Cette planète abrite deux espèces intelligentes : les Nildoror, créatures proches des éléphants, et les Sulidoror, êtres bipèdes velus. Silverberg insuffle une profonde originalité à ces créatures extraterrestres qui transcendent les stéréotypes habituels du genre. Les Nildoror, en particulier, se distinguent par leur absence de langage écrit et leur incapacité à appréhender les représentations abstraites, ce qui les place dans un rapport direct et non médiatisé avec leur environnement.

Curieusement, Silverberg a longtemps sous-estimé cette œuvre qu’il considérait comme médiocre à sa sortie. Il a même retiré sa candidature pour le prix Nebula, persuadé que son roman « La tour de verre » méritait davantage cette distinction. Ce n’est que face à l’accueil unanimement positif du public et de la critique qu’il a finalement reconnu les qualités de ce texte devenu depuis l’un de ses préférés.

Le livre porte une réflexion aigüe sur l’impérialisme et ses séquelles psychologiques, tant chez les colonisateurs que chez les colonisés. La transformation progressive du protagoniste, qui passe d’une vision condescendante des espèces autochtones à une compréhension profonde de leur culture, illustre les possibilités de rédemption et de dépassement des préjugés coloniaux.

Le titre original « Downward to the Earth » fait référence à un verset de l’Ecclésiaste (3:21) : « Qui sait si le souffle des fils de l’homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ? ». Cette dimension spirituelle irrigue l’ensemble du récit à travers le mystérieux rituel de renaissance des Nildoror, conférant au texte une profondeur philosophique qui dépasse le simple cadre de la science-fiction d’aventure.

Une seule ombre au tableau : le traitement du personnage féminin Seena reste prisonnier des stéréotypes de l’époque, se limitant essentiellement à sa dimension érotique. Cette faiblesse, commune à nombre d’œuvres de science-fiction des années 1960-70, constitue le principal point critiquable d’un roman par ailleurs remarquablement moderne dans son propos.

En 2017, « Les profondeurs de la Terre » a connu une adaptation en bande dessinée sous le titre « Retour sur Belzagor », scénarisée par Philippe Thirault et dessinée par Laura Zuccheri. Cette transposition s’avérait particulièrement appropriée pour un texte dont le caractère graphique constitue l’une des principales forces.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 285 pages.

8. Les déportés du Cambrien (1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 2000, les États-Unis sont sous l’emprise d’un régime autoritaire, la Syndicature. Pour éliminer toute opposition sans recourir à la peine capitale, le gouvernement déporte ses prisonniers politiques à l’ère du Cambrien, un milliard d’années dans le passé. Sur cette Terre primitive où seuls quelques organismes marins ont émergé, les condamnés doivent apprendre à survivre, isolés de tout, sans espoir de retour possible.

Jim Barrett, figure majeure de la résistance, gère depuis deux décennies la colonie de Hawksbill Station. Entre les ravitaillements irréguliers envoyés du futur, la folie qui guette les prisonniers et les conditions de vie extrêmes, maintenir une forme d’organisation relève du défi quotidien. L’équilibre précaire de cette microsociété va basculer avec l’arrivée de Lew Hahn, un nouveau venu au profil atypique qui ne correspond pas aux habituels militants déportés.

Autour du livre

À l’origine une nouvelle parue dans le magazine Galaxy Science Fiction en 1967, « Les déportés du Cambrien » de Robert Silverberg s’est vu développé en roman l’année suivante. Cette dystopie politique située dans le passé le plus lointain mêle habilement la science-fiction temporelle à une réflexion sociologique sur l’autoritarisme et la résistance.

L’originalité du dispositif narratif réside dans son double ancrage temporel : le présent des prisonniers exilés au Cambrien alterne avec le passé politique du protagoniste Jim Barrett. Cette structure permet de dresser un portrait tout en nuances de cet ancien révolutionnaire devenu le leader officieux des déportés. Le lecteur suit son évolution depuis son engagement juvénile à 16 ans jusqu’à sa position de figure paternelle pour les prisonniers, en passant par ses années de militantisme.

La dimension politique s’inscrit profondément dans le contexte de la Guerre froide. Si la « Syndicature » au pouvoir emprunte des traits tant au capitalisme qu’au communisme, les dialogues entre prisonniers évoquant leurs divergences idéologiques (« krouchtchéviens », « trotskystes ») témoignent des débats de l’époque. Silverberg dépeint avec acuité la psychologie des révolutionnaires et la façon dont leurs convictions s’érodent face à l’isolement et au désespoir.

L’environnement hostile du Cambrien, avec ses roches nues et sa mer peuplée de trilobites, renforce le sentiment de claustrophobie et d’aliénation. Silverberg commet cependant une erreur scientifique en situant l’action « un milliard d’années » dans le passé, alors que le Cambrien s’étend de -538 à -485 millions d’années. Cette imprécision peut s’expliquer par l’état des connaissances géologiques en 1967.

La nouvelle originale a été nommée pour le prix Nebula du meilleur roman court en 1967 et pour le prix Hugo dans la même catégorie en 1968. Le critique Algis Budrys l’a désignée comme la meilleure œuvre de Silverberg. Plus récemment, le concepteur de jeux vidéo Jeff Vogel a reconnu son influence sur son jeu « Exile: Escape from the Pit ».

Il convient enfin de noter que le traitement des personnages féminins reflète les préjugés de l’époque, les femmes étant souvent réduites à des objets de désir ou cantonnées à des rôles domestiques. « Les déportés du Cambrien » reste néanmoins remarquable par sa peinture psychologique des prisonniers confrontés à un exil sans retour possible.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 192 pages.

9. Roma Æterna (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Roma Aeterna », Robert Silverberg construit une réalité alternative où l’Empire romain aurait perduré jusqu’à nos jours. Tout commence avec l’échec de l’Exode des Hébreux : Moïse et son peuple périssent en mer Rouge. Ce point de divergence initial empêche l’émergence des grandes religions monothéistes, permettant à Rome de maintenir sa puissance et son modèle politique à travers les âges.

Le récit s’articule autour de dix nouvelles qui couvrent quinze siècles d’histoire romaine. On y croise des personnages aux destins entremêlés avec les grands événements de leur temps : un aristocrate découvre les complots qui agitent les bas-fonds de Rome, un agent impérial déjoue la naissance d’une nouvelle religion en Arabie, des légions tentent de conquérir un Nouveau Monde déjà occupé par les Vikings. À chaque époque, l’Empire fait face à de nouveaux défis qui menacent son unité mais parvient toujours à se réinventer.

Autour du livre

Publié en 2003, « Roma Æterna » de Robert Silverberg s’inscrit dans la lignée des grandes uchronies en proposant une version alternative de l’Histoire où l’Empire romain perdure jusqu’à nos jours. Le point de divergence initial se situe dans l’échec de l’Exode des Hébreux hors d’Égypte, entraînant l’absence du christianisme et plus tard de l’islam dans cette timeline parallèle.

La structure du livre se démarque par son découpage en nouvelles indépendantes mais interconnectées, couvrant une période de 1500 ans. Cette approche permet à Silverberg de mettre en scène des moments charnières de cette Histoire alternative à travers le prisme de différents personnages, principalement issus de l’élite romaine. Ce parti pris narratif divise les critiques : certains y voient une façon habile d’embrasser une temporalité aussi vaste, d’autres déplorent l’impossibilité de s’attacher durablement aux protagonistes.

Silverberg s’appuie sur la thèse controversée d’Edward Gibbon qui attribuait la chute de Rome à l’influence délétère du christianisme. Si cette théorie est aujourd’hui rejetée par les historiens, elle sert ici de tremplin à une réflexion sur ce qu’aurait pu devenir un Empire romain resté païen. Le traitement des religions monothéistes constitue d’ailleurs l’un des aspects les plus commentés du livre : l’assassinat préventif de Mahomet par un agent romain illustre la détermination de l’Empire à étouffer toute menace potentielle pour sa stabilité.

Les critiques pointent néanmoins certaines faiblesses dans la construction de cet univers alternatif. Le développement technologique suit de manière peu crédible une trajectoire quasi identique à notre Histoire, avec l’apparition du téléphone et de l’automobile aux mêmes époques. De même, la découverte des Amériques par les Vikings débouche sur une confrontation avec des empires aztèque et inca déjà constitués, alors que ces civilisations n’ont émergé que plusieurs siècles plus tard dans notre timeline.

« Roma Æterna » reçoit un accueil contrasté lors de sa sortie. Cinq des nouvelles sont nommées pour le prix Sidewise de l’Histoire alternative, sans toutefois remporter la récompense. Si l’ambition et l’érudition de Silverberg sont saluées, plusieurs critiques regrettent une vision trop élitiste de la société romaine, cantonnée aux cercles du pouvoir, ainsi qu’un certain manque d’audace dans l’exploitation des conséquences à long terme d’une telle divergence historique.

Le dernier chapitre du livre, qui est chronologiquement le premier écrit par Silverberg, se distingue particulièrement en imaginant un nouvel Exode des Juifs d’Égypte – non plus vers la Terre Promise mais vers les étoiles. Cette conclusion inattendue offre une résonance science-fictionnelle à cette fresque historique alternative.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 544 pages.