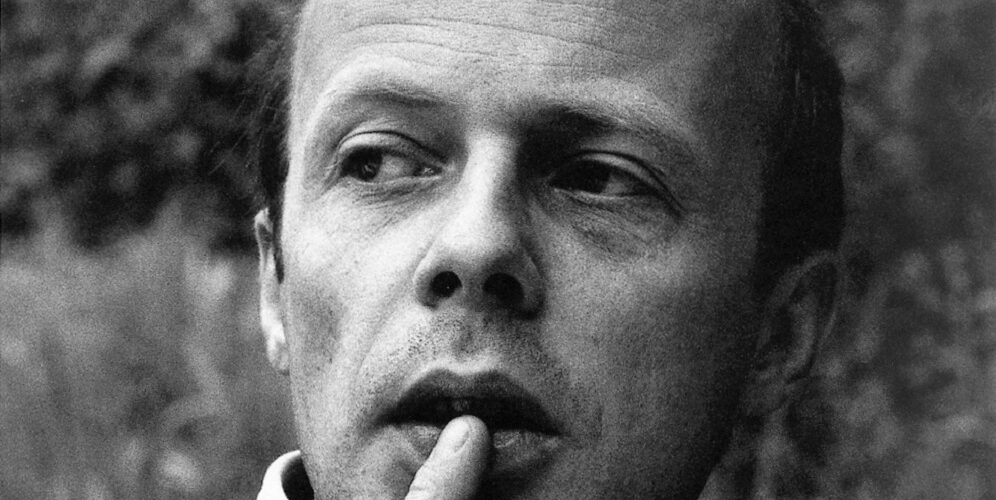

Patrick Süskind est un écrivain et dramaturge allemand né le 26 mars 1949 à Ambach, près du lac de Starnberg en Bavière. Fils de Wilhelm Emanuel Süskind, écrivain et journaliste à la Süddeutsche Zeitung, il grandit dans le village bavarois de Holzhausen.

Après son baccalauréat et son service civil, il étudie l’histoire médiévale et contemporaine à Munich et passe deux semestres à Aix-en-Provence. Il abandonne ses études en 1974 et se tourne vers l’écriture de scénarios pour la télévision.

Sa carrière littéraire décolle en 1981 avec sa pièce de théâtre « La Contrebasse », un monologue qui connaît un grand succès sur les scènes germanophones. Mais c’est son premier roman, « Le Parfum » (1985), qui le propulse vers une renommée internationale, avec plus de 20 millions d’exemplaires vendus et des traductions dans 49 langues.

Personnalité discrète, Süskind fuit la publicité et refuse systématiquement les prix littéraires. Il vit principalement entre Munich, le lac de Starnberg et Montolieu en France. Il est le père d’un fils avec sa compagne, l’éditrice Tanja Graf.

Son œuvre, relativement restreinte, comprend notamment des romans, des nouvelles, et plusieurs scénarios pour la télévision et le cinéma, souvent en collaboration avec le réalisateur Helmut Dietl.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Parfum (roman, 1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 17 juillet 1738, dans les ruelles pestilentielles du vieux Paris, naît Jean-Baptiste Grenouille, un être disgracieux doté d’un don extraordinaire : un odorat surdéveloppé qui lui permet de décomposer et mémoriser les moindres effluves. Orphelin dès sa naissance, il survit miraculeusement aux mauvais traitements de ses nourrices successives avant d’être vendu à un tanneur qui l’exploite sans merci. Son talent exceptionnel le mène ensuite chez Baldini, un parfumeur sur le déclin, auprès duquel il apprend les techniques de fabrication des parfums.

Mais terrible ironie du sort : Grenouille ne dégage aucune odeur corporelle. Cette particularité, qui le rend presque invisible aux yeux des autres, nourrit son obsession pour la création du « parfum absolu ». Bientôt, sa quête le conduit à commettre une série de meurtres de jeunes filles, dont il cherche à capturer l’essence.

Autour du livre

Premier roman de Patrick Süskind, « Le Parfum » paraît en 1985 et s’impose d’emblée comme un phénomène éditorial sans précédent. Dans cette création qui mêle histoire et fantaisie, le récit transporte le lecteur dans la France du XVIIIe siècle, où Jean-Baptiste Grenouille, personnage ambivalent doté d’un don olfactif surnaturel, devient tour à tour apprenti tanneur, créateur de parfums puis meurtrier.

La structure narrative se déploie en quatre parties qui scandent les métamorphoses de Grenouille : son enfance parisienne et son apprentissage chez Baldini, sa retraite monacale dans le Plomb du Cantal, son ascension comme parfumeur à Grasse, et enfin son retour fatal à Paris. Cette structure évoque celle des romans d’apprentissage traditionnels, mais Süskind la subvertit en créant un anti-héros monstrueux qui ne cherche ni l’intégration sociale ni l’épanouissement.

L’originalité du roman tient notamment à sa manière de faire du sens olfactif le moteur principal de l’intrigue. Le protagoniste perçoit le monde exclusivement à travers les odeurs, inversant ainsi la hiérarchie habituelle des sens dans la littérature. Cette prédominance de l’odorat s’accompagne d’un paradoxe central : Grenouille, maître absolu des senteurs, ne dégage lui-même aucune odeur corporelle. Cette absence d’identité olfactive le condamne à une quête impossible de son propre parfum, quête qui le pousse au meurtre.

Süskind emprunte à différents genres littéraires qu’il entremêle avec habileté. S’y côtoient des éléments du roman historique, du roman policier et du conte fantastique. Les meurtres en série perpétrés par Grenouille s’inscrivent dans une trame criminelle, tandis que ses talents surhumains et l’effet magique de ses créations relèvent du merveilleux. Cette hybridation générique permet à Süskind d’échapper aux conventions tout en les utilisant à son profit.

La dimension sociale et historique n’est pas négligée : Süskind dépeint une France pré-révolutionnaire où la puanteur règne, l’hygiène est sommaire, la violence fait partie du quotidien. Cette toile de fond historique, nourrie par les recherches de l’historien Alain Corbin sur les odeurs au XVIIIe siècle, donne au récit son ancrage réaliste.

Süskind travaille pendant deux ans à l’écriture du « Parfum ». Il effectue notamment un séjour de huit jours à Grasse pour s’initier aux secrets de la parfumerie chez Fragonard. Cette immersion dans l’univers des senteurs lui permet d’intégrer des descriptions précises des techniques traditionnelles de fabrication des parfums.

Le succès commercial est fulgurant. La première édition, tirée à 50 000 exemplaires, s’épuise rapidement. Les traductions se multiplient – quarante-huit au total – et les ventes mondiales atteignent vingt millions d’exemplaires. En Allemagne, le livre reste 470 semaines dans la liste des best-sellers du magazine Der Spiegel, dont 449 de façon ininterrompue.

Les critiques littéraires accueillent le roman avec enthousiasme. Marcel Reich-Ranicki salue la musicalité de la prose de Süskind et sa capacité à maintenir la clarté de l’expression. Wolfram Schütte y décèle une parabole du Troisième Reich à travers la représentation de la manipulation des masses. Certains voient dans le personnage de Grenouille une figure comparable à Heydrich ou Mengele.

« Le Parfum » inspire plusieurs créations artistiques. En 2006, Tom Tykwer l’adapte au cinéma avec Ben Whishaw, Dustin Hoffman et Alan Rickman. Le groupe Nirvana compose « Scentless Apprentice », Kurt Cobain citant « Le Parfum » comme l’un de ses livres préférés. Rammstein s’en inspire pour « Du riechst so gut », tout comme le groupe VIXX pour « Scentist ». En 2018, une série télévisée modernise l’intrigue en la transposant à notre époque. Netflix propose en 2022 une nouvelle adaptation avec « Le Parfumeur ». Le roman fait également l’objet d’une adaptation en comédie musicale à Moscou en 2010.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 279 pages.

2. Le Pigeon (nouvelle, 1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En ce mois d’août 1984, Jonathan Noël s’apprête à franchir une étape décisive : devenir propriétaire de la chambre de bonne parisienne où il vit depuis trente ans. À cinquante ans passés, ce vigile de banque a construit son existence autour d’une routine immuable, à l’abri des surprises et des interactions avec ses semblables. Les traumatismes de son passé – parents déportés en 1942, mariage raté, guerre d’Indochine – l’ont poussé à se retrancher du monde dans cet espace minuscule mais sécurisant.

Un matin, un simple pigeon posté devant sa porte suffit à faire vaciller cet équilibre précaire. Pris de panique face à cet intrus aux « pattes rouges et crochues », Jonathan fuit son domicile. Sa journée se transforme en descente aux enfers où chaque contrariété – un retard au travail, un accroc dans son pantalon – prend des proportions démesurées. Incapable de retourner chez lui, il passe la nuit dans un modeste hôtel, en proie à des pensées suicidaires.

Le lendemain, après un violent orage qui réveille ses souvenirs d’enfance, Jonathan retrouve son chemin vers sa chambre. Le pigeon a disparu, mais cette brève intrusion aura suffi à ébranler les fondations de son existence si soigneusement orchestrée.

Autour du livre

Publié en 1987, « Le Pigeon » de Patrick Süskind prend place dans un Paris contemporain où la solitude et l’angoisse se mêlent dans une partition existentielle remarquable. Cette nouvelle courte, parue après l’immense succès du « Parfum », s’inscrit dans la lignée des œuvres de Franz Kafka et Edgar Allan Poe, notamment par sa proximité thématique avec « Le Corbeau ». Le parallèle entre les deux textes se manifeste à travers la présence d’un volatile qui vient perturber l’équilibre mental du protagoniste.

La dimension psychologique s’y révèle particulièrement prégnante. Jonathan Noël, le personnage principal, incarne l’archétype de l’homme traumatisé dont la personnalité s’est figée suite à des événements dramatiques. Sa psyché altérée se traduit par un comportement régressif qui le ramène à des stades infantiles de développement, notamment lors de la scène du réveil dans la chambre d’hôtel. Süskind met en lumière une profonde dissociation entre corps et esprit, illustrée par l’incapacité du personnage à intégrer ses expériences sensorielles et émotionnelles.

Les traumatismes de l’enfance, notamment la déportation de sa mère en 1942, ont engendré chez Jonathan une pathologie relationnelle qui s’apparente au type d’attachement désorganisé décrit par la théorie de Bowlby et Ainsworth. Cette configuration psychique se manifeste par une méfiance systématique envers autrui et un repli sur soi pathologique. Le protagoniste limite ses interactions sociales au strict minimum fonctionnel, évitant toute forme d’intimité ou d’engagement émotionnel.

Le récit se construit autour d’une temporalité condensée – une seule journée d’août 1984 – qui intensifie la tension narrative. Cette compression temporelle amplifie l’impact des événements apparemment anodins qui prennent, sous le regard déformé de Jonathan, des proportions catastrophiques. La déchirure d’un pantalon, par exemple, se transforme en drame existentiel.

La dimension autobiographique transparaît à travers certains aspects du récit. Süskind, connu pour sa réticence envers les médias et sa vie recluse, déclare lui-même vivre « la plus grande partie de [sa] vie dans des pièces qui deviennent de plus en plus petites ». Cette confession établit un pont troublant entre l’auteur et son personnage, suggérant une réflexion plus large sur l’isolement volontaire et ses implications.

Les références à la déportation et à la guerre d’Indochine ancrent le récit dans une réalité historique qui éclaire la genèse des troubles du protagoniste. Ces événements historiques ne servent pas de simple toile de fond mais constituent les fondements même du dysfonctionnement psychologique de Jonathan.

À sa parution, « Le Pigeon » reçoit un accueil contrasté de la critique. Le magazine Der Spiegel le qualifie de « parabole de l’angoisse existentielle », tout en soulignant son caractère quelque peu artificiel. Néanmoins, le succès commercial ne se dément pas : la première édition s’épuise rapidement, nécessitant une réimpression immédiate. L’œuvre atteindra sa 25e édition en 2013 chez Diogenes Verlag. Une adaptation théâtrale voit le jour en mai 1993 au BAC Theatre de Londres.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 88 pages.

3. La Contrebasse (pièce de théâtre, 1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un musicien trentenaire de l’Orchestre National, seul dans son appartement insonorisé avec sa contrebasse, se lance dans une conférence improvisée sur son instrument. Il expose avec ferveur les qualités de cette « matrone aux courbes généreuses » : sa puissance sonore incomparable, son rôle fondamental dans l’harmonie orchestrale, sa noble lignée remontant au XVIIe siècle.

Mais entre deux gorgées de bière, le masque se fissure. Les frustrations affleurent. Bientôt, la contrebasse n’est plus qu’un meuble encombrant qui l’empêche de vivre, un fardeau qui le confine dans l’anonymat du fond de l’orchestre. Une prison qui l’éloigne de Sarah, soprano rayonnante qu’il admire en secret. À mesure que la soirée avance, sa rage contre l’instrument grandit, jusqu’à l’obsession de se faire enfin remarquer lors du concert prévu le soir même.

Autour de la pièce

Premier ouvrage scénique de Patrick Süskind, « La Contrebasse » s’impose dès sa création en 1981 comme une pièce majeure du théâtre contemporain allemand. Ce monologue minimaliste marque les débuts de l’auteur sur les planches et préfigure déjà les thèmes qui feront sa renommée : l’isolement, la névrose, la quête désespérée de reconnaissance.

Dans ce huis clos musical, Süskind met en scène un personnage en proie à ses contradictions. Le protagoniste évolue dans un appartement insonorisé, symboliquement coupé du monde extérieur, où se déroule un face-à-face singulier entre l’homme et son instrument. Le dramaturge construit sa pièce sur un remarquable jeu de contrastes : les éloges initiaux du musicien envers son instrument se muent progressivement en une relation complexe mêlant passion et détestation. Cette dualité s’incarne notamment dans le rapport à la musique classique, le contrebassiste oscillant entre vénération et rejet des grands compositeurs, allant jusqu’à saboter subtilement certaines notes de Mozart et Wagner en guise de revanche.

La sobriété du dispositif scénique – un homme seul dans une pièce avec sa contrebasse – permet à Süskind d’orchestrer une partition psychologique d’une grande finesse. Le monologue se transforme en une confession intime où la solitude et l’amertume se noient dans la bière, seule échappatoire du musicien face à sa frustration d’orchestre. L’instrument se mue en miroir des ambitions déçues d’un homme qui se définit par sa position subalterne : « troisième pupitre », un simple « Tutti-Schwein » (cochon de tutti) selon ses propres mots.

L’obsession du protagoniste pour la soprano Sarah constitue le point d’orgue dramatique de la pièce. Cette passion à sens unique cristallise toute l’impuissance du personnage, condamné à contempler l’objet de son désir depuis les derniers rangs de l’orchestre. Son projet de crier le nom de la chanteuse avant la première de « L’Or du Rhin » plane comme une menace sur le final, laissant le spectateur en suspens. La théâtralité du propos se trouve renforcée par l’utilisation d’extraits musicaux soigneusement choisis, de Brahms à Schubert en passant par Mozart, qui ponctuent le discours du contrebassiste et enrichissent la dramaturgie. Cette bande-son participe pleinement à la construction du personnage et à l’exploration de son univers mental.

Marcel Reich-Ranicki, figure majeure de la critique littéraire allemande, souligne la dimension « kabarettistisch » (cabaret) de la pièce, saluant son « esprit et son charme » ainsi que sa « mélancolie souriante ». Il établit un parallèle éclairant avec Tchekhov, notamment dans le traitement des personnages marginalisés et l’usage subtil de l’humour.

Le succès de « La Contrebasse » ne se dément pas depuis sa création. La pièce triomphe lors de la saison 1984-1985 avec plus de 500 représentations, devenant l’œuvre la plus jouée sur les scènes germanophones. Sa simplicité technique et sa puissance dramatique lui assurent une diffusion internationale remarquable : traduite en 28 langues, elle connaît des adaptations notables en France avec Jacques Villeret, puis Clovis Cornillac en 2014 dans une mise en scène de Daniel Benoin. Elle fait également l’objet d’une adaptation radiophonique par le WDR (Westdeutscher Rundfunk) en 1981, avec Walter Schmidinger sous la direction de Friedhelm Ortmann.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 92 pages.

4. Un Combat et autres récits (recueil de nouvelles, 1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Un Combat et autres récits » rassemble quatre nouvelles brèves. Patrick Süskind y compose quatre variations sur le thème de l’obsession.

Dans « L’exigence de profondeur », une jeune artiste talentueuse voit sa carrière et sa vie s’effondrer suite à une simple remarque d’un critique sur le manque de profondeur de son travail. Cette quête absurde de la « profondeur » la conduira jusqu’à sa perte.

La nouvelle éponyme « Un Combat » met en scène une partie d’échecs au jardin du Luxembourg entre un vieux joueur expérimenté et un jeune inconnu arrogant. Les spectateurs, séduits par l’assurance du nouveau venu, sont persuadés qu’il battra le champion local, malgré des coups hasardeux qui trahissent son inexpérience.

« Le testament de Maître Mussard » nous transporte au XVIIIe siècle, où un joaillier à la retraite découvre des coquillages fossilisés dans son jardin. Cette trouvaille le mène à développer une théorie délirante sur la « conchylisation » progressive de toute matière vivante.

Dans « Amnésie littéraire », un grand lecteur réalise avec effroi qu’il ne se souvient plus des milliers de livres qu’il a dévorés au cours de sa vie.

Autour du livre

Ces quatre courts récits dévoilent la fragilité de l’équilibre mental et la manière dont une idée, même insignifiante, peut ronger l’esprit jusqu’à la folie. La force de ces nouvelles réside dans leur mécanique : chaque protagoniste s’enfonce progressivement dans une spirale obsessionnelle dont il ne pourra plus s’extraire. Parues initialement dans les années 1980, ces textes ont contribué à établir la réputation de Süskind en Allemagne, avant même le succès international du « Parfum ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 87 pages.