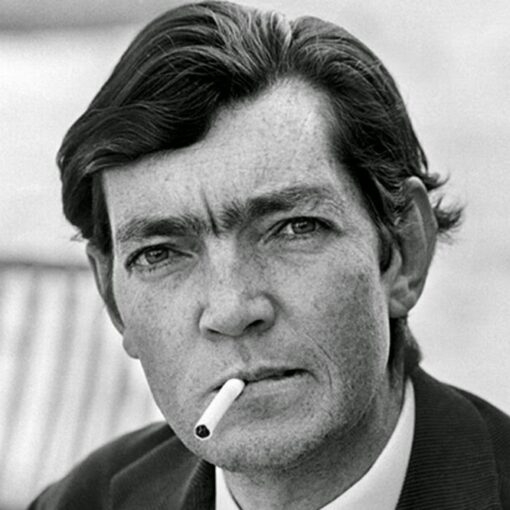

Michel Foucault naît le 15 octobre 1926 à Poitiers, dans une famille bourgeoise. Son père est chirurgien et professeur d’anatomie, sa mère issue d’une famille de médecins. Dès son plus jeune âge, il manifeste un vif intérêt pour l’histoire, malgré l’opposition de son père qui le destine à la médecine.

Brillant élève, il intègre l’École normale supérieure en 1946 où il traverse une période difficile, marquée par des crises dépressives et des tentatives de suicide. C’est durant ces années qu’il découvre sa sexualité et vit mal son homosexualité. Il obtient l’agrégation de philosophie en 1951.

Les années 1950 le voient débuter sa carrière d’enseignant, d’abord à l’ENS puis à l’université de Lille. Il part ensuite pour la Suède, la Pologne et l’Allemagne où il occupe différents postes diplomatiques et universitaires. C’est en 1961 qu’il soutient sa thèse « Histoire de la folie à l’âge classique », qui marque le début de sa reconnaissance intellectuelle.

Sa carrière prend un tournant décisif avec la publication des « Mots et les choses » en 1966, qui connaît un immense succès. En 1970, il est élu au Collège de France où il occupe la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Les années 1970 sont également marquées par son engagement politique, notamment avec la création du Groupe d’information sur les prisons (GIP).

Son œuvre majeure, « Histoire de la sexualité », reste inachevée lorsqu’il meurt du sida le 25 juin 1984 à Paris. Daniel Defert, son compagnon depuis 1963, crée alors l’association AIDES en son honneur. Philosophe inclassable, Foucault laisse une œuvre considérable qui révolutionne la pensée contemporaine à travers ses analyses du pouvoir, du savoir et de la subjectivité.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Histoire de la folie à l’âge classique (1961)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Histoire de la folie à l’âge classique », Michel Foucault retrace la métamorphose du rapport à la folie en Occident, du Moyen Âge jusqu’à l’aube du XIXe siècle. Sa narration s’ouvre sur les léproseries médiévales qui, une fois vidées de leurs malades, créent un modèle d’exclusion sociale que la société réutilisera pour d’autres marginaux. Les « fous » du Moyen Âge occupent une position ambivalente : tantôt considérés comme porteurs d’une sagesse mystique, tantôt redoutés comme manifestation des forces obscures.

La Renaissance marque un tournant avec l’apparition des « nefs des fous », ces navires où l’on exile les insensés, les condamnant à une errance perpétuelle. Cette pratique symbolise la dimension liminaire de la folie : ni tout à fait dedans, ni complètement dehors, le fou navigue aux frontières de la société. La littérature et l’art de l’époque, d’Érasme à Bosch, témoignent d’une fascination pour cette figure du fou, perçu comme le miroir déformant de la raison humaine.

Le XVIIe siècle inaugure l’ère du « grand renfermement ». À Paris, la création de l’Hôpital Général en 1656 institutionnalise une nouvelle pratique : l’enfermement systématique des éléments jugés asociaux. Fous, criminels, mendiants, libertins et blasphémateurs se retrouvent confinés dans les mêmes murs. Cette période marque une rupture décisive : la déraison devient l’autre absolu de la raison classique. Le fou n’est plus celui qui détient une vérité mystérieuse, mais celui qui s’est égaré dans l’erreur.

Le XVIIIe siècle voit émerger une nouvelle configuration. La folie se médicalise progressivement, notamment sous l’impulsion de médecins comme Philippe Pinel en France ou William Tuke en Angleterre. Leurs réformes, souvent célébrées comme humanistes, instaurent en réalité selon Foucault un nouveau type de contrôle. Le traitement moral qu’ils préconisent vise à faire intérioriser par le fou les normes sociales. L’asile devient un espace où la folie, désormais objectivée comme « maladie mentale », se trouve soumise au regard et au pouvoir médical.

Cette évolution culmine au XIXe siècle avec la naissance de la psychiatrie moderne. Le dialogue entre raison et déraison, encore possible à la Renaissance, se trouve définitivement rompu. Le langage médical s’impose comme un monologue de la raison sur la folie, réduisant au silence la voix des « fous ». Seuls quelques artistes et écrivains, comme Nietzsche, Van Gogh ou Artaud, maintiennent vivante la dimension tragique de l’expérience de la folie.

Autour du livre

Premier grand ouvrage de Michel Foucault, « Histoire de la folie à l’âge classique » naît de sa thèse de doctorat soutenue en 1961. Le philosophe rédige l’essentiel de son travail à Uppsala en Suède, où il enseigne le français depuis 1955. Il puise sa documentation dans la Bibliothèque Carolina Rediviva, notamment dans la collection d’Erik Waller qui regroupe des milliers de documents sur l’histoire de la médecine du XVIe au XXe siècle.

L’originalité de la démarche de Foucault réside dans son refus d’une histoire linéaire et progressive. Il ne cherche pas à retracer l’évolution des connaissances médicales sur la folie, mais à comprendre comment chaque époque construit sa propre conception du fou et de la déraison. Sa méthode « archéologique » met en lumière les ruptures et discontinuités plutôt que les continuités.

La critique scientifique souligne certaines approximations historiques. Les historiens contestent notamment l’interprétation que Foucault fait de la « nef des fous » : ce qui était une allégorie littéraire dans l’œuvre de Sebastian Brant est présenté comme une réalité historique. Néanmoins, l’impact intellectuel de l’ouvrage demeure considérable.

Le livre influence profondément le mouvement antipsychiatrique des années 1960-1970, particulièrement en Grande-Bretagne avec Ronald Laing et David Cooper. Ces derniers y trouvent une critique radicale des institutions psychiatriques et de leur pouvoir coercitif. Certains psychiatres français, en revanche, accusent Foucault de « psychiatricide ».

« Histoire de la folie à l’âge classique » ouvre la voie à une série de travaux sur les institutions disciplinaires et les rapports entre savoir et pouvoir. Foucault y développe déjà l’idée que les discours scientifiques ne sont pas neutres mais participent à des dispositifs de contrôle social. Cette thèse sera approfondie dans ses œuvres ultérieures comme « Surveiller et punir ».

Dans les années 1970, le livre prend une nouvelle dimension politique : les « nouveaux philosophes » y lisent une dénonciation des régimes totalitaires. Foucault lui-même reconnaît avoir écrit une « fiction historique » dont la valeur tient moins à son exactitude factuelle qu’à sa capacité à transformer notre regard sur la folie et les institutions psychiatriques.

Aux éditions GALLIMARD ; 688 pages.

2. Naissance de la clinique (1963)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Naissance de la clinique » (1963), Michel Foucault dévoile la révolution silencieuse qui transforme la médecine française entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Son enquête ne retrace pas une simple histoire des progrès médicaux, mais révèle trois mutations successives qui redéfinissent radicalement la conception même de la maladie et du corps.

La première période, dominée par la médecine classificatrice, considère les maladies comme des entités abstraites, indépendantes du corps qui les héberge. Les médecins, tels des botanistes du pathologique, s’efforcent de classer ces « espèces » de maladies en familles et en genres. Le patient, loin d’être au centre de l’attention médicale, représente presque une interférence : ses particularités individuelles masquent la pure expression de la maladie. Cette approche privilégie les soins à domicile, l’hôpital étant perçu comme un lieu artificiel où la promiscuité des malades brouille la lecture des pathologies.

Une nouvelle conception émerge avec la médecine des épidémies. La maladie n’est plus une essence à classifier mais un phénomène à quantifier, dont il faut comprendre la distribution géographique et les déterminants sociaux. Cette transformation nécessite la création d’institutions centralisées. La Société royale de médecine, établie en France, devient le point nodal d’un vaste réseau de surveillance et de contrôle des pratiques médicales.

La troisième mutation donne naissance à la médecine clinique. Le regard du médecin devient l’instrument principal de la connaissance médicale. Ce n’est plus un regard qui cherche à reconnaître des formes préétablies, mais un regard qui scrute les moindres variations, qui détecte les plus infimes anomalies. L’hôpital, transformé en lieu d’observation et d’enseignement, offre la possibilité de comparer systématiquement les cas et d’établir des corrélations statistiques.

Cette évolution culmine avec l’émergence de l’anatomie pathologique. Les travaux de Bichat, en définissant le tissu comme unité fondamentale de la pathologie, permettent d’ancrer définitivement la maladie dans le corps. La mort elle-même change de statut : d’obstacle à la connaissance, elle devient un instrument privilégié pour comprendre la vie et la maladie. Le cadavre, systématiquement disséqué, livre les secrets des lésions qui expliquent les symptômes observés du vivant du patient.

Cette transformation du savoir médical redéfinit profondément le rôle social de la médecine. De simple art de guérir, elle devient une science qui fixe des normes de vie et de comportement. Le médecin n’est plus seulement celui qui soigne : il devient un expert dont l’autorité s’étend à l’ensemble de la vie sociale. Foucault montre ainsi que la naissance de la clinique ne marque pas simplement une avancée technique, mais une réorganisation complète des rapports entre le savoir médical, le corps et la société.

Autour du livre

Avec « Naissance de la clinique », Michel Foucault prolonge ses travaux sur l’histoire de la folie tout en élargissant son analyse critique à l’ensemble du champ médical. Le philosophe y déploie une méthode originale, « l’archéologie du regard médical », qui ne se contente pas de retracer l’histoire des idées médicales mais questionne les conditions mêmes qui ont rendu possible l’émergence d’un nouveau type de savoir.

Pour Foucault, la conception moderne de la pathologie n’est pas le simple résultat d’un progrès technique ou d’une accumulation de connaissances. Il met en évidence trois paradigmes médicaux qui se succèdent en quelques décennies. La médecine classificatrice, dominante jusqu’au XVIIIe siècle, considère les maladies comme des essences abstraites qu’il faut classer en familles et en espèces, à la manière des botanistes. La médecine des épidémies introduit ensuite une nouvelle approche quantitative et sociale. La médecine clinique, enfin, se caractérise par la centralité du regard médical.

Cette réorganisation du savoir médical s’accompagne d’une redéfinition profonde du rôle social de la médecine. D’une pratique essentiellement curative, elle devient une instance normative qui fixe des règles de vie et de comportement. « L’espace médical peut coïncider avec l’espace social, ou plutôt le traverser et le pénétrer entièrement », écrit Foucault, anticipant ses analyses ultérieures sur les relations entre savoir et pouvoir.

Ouvrage relativement méconnu à sa parution, « Naissance de la clinique » influence profondément la pensée contemporaine sur la médecine. Sa critique de l’objectivité médicale et son analyse des rapports entre savoir et pouvoir ouvrent la voie à de nombreuses recherches en sciences sociales sur les institutions médicales.

Aux éditions PUF ; 300 pages.

3. Les mots et les choses (1966)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Les mots et les choses », Michel Foucault entreprend une investigation méthodique de l’évolution des savoirs en Occident depuis la Renaissance. L’ouvrage s’ouvre sur une analyse des « Ménines » de Vélasquez, tableau emblématique qui préfigure les grands bouleversements de la pensée occidentale.

Le philosophe identifie trois grandes périodes distinctes dans l’histoire de la pensée. À la Renaissance, le savoir se structure autour des ressemblances : les mots et les choses sont intimement liés, formant un réseau complexe de similitudes. Le langage n’est pas un simple outil de représentation mais participe de l’essence même des choses qu’il désigne. La quête du savoir consiste alors à déchiffrer les signes que Dieu a disposés dans la nature.

Au milieu du XVIIe siècle survient une première rupture majeure. L’âge classique instaure le règne de la représentation rationnelle. Le langage devient transparent, simple instrument permettant d’ordonner le monde selon des critères rationnels. Cette période voit naître la grammaire générale, l’histoire naturelle et l’analyse des richesses, disciplines qui cherchent à établir des classifications rigoureuses de leurs objets respectifs.

Une seconde rupture se produit à la fin du XVIIIe siècle. La modernité fait émerger trois nouveaux domaines : la biologie remplace l’histoire naturelle, l’économie politique succède à l’analyse des richesses, et la philologie prend le pas sur la grammaire générale. Plus significativement encore, l’homme apparaît comme objet de savoir. Pour la première fois, il devient à la fois sujet connaissant et objet de connaissance.

Cette configuration du savoir moderne donne naissance aux sciences humaines, qui tentent d’étudier l’homme dans sa finitude. Mais cette entreprise se heurte à une difficulté fondamentale : comment l’homme peut-il être à la fois l’objet étudié et le sujet qui étudie ? Cette tension intrinsèque suggère que la figure de l’homme comme centre du savoir pourrait n’être que temporaire. Foucault conclut son analyse en évoquant la possibilité de son effacement prochain, « comme à la limite de la mer un visage de sable ».

Autour du livre

Best-seller inattendu de l’année 1966, « Les mots et les choses » propulse Michel Foucault au premier rang de la scène intellectuelle française. En six mois, plus de 20 000 exemplaires sont vendus – un chiffre remarquable pour un ouvrage d’une telle densité. Le succès ne se dément pas : plus de 110 000 exemplaires seront écoulés en vingt ans.

Cette « archéologie des sciences humaines » suscite immédiatement des débats passionnés. Jean-Paul Sartre y voit « le dernier barrage que la bourgeoisie puisse dresser contre Marx ». Dans « La Chinoise » (1967), Jean-Luc Godard met en scène des personnages qui attaquent le livre à coups de tomates. Le titre lui-même résulte d’un compromis : Foucault aurait préféré « L’Ordre des choses », mais doit céder face aux exigences de son éditeur Pierre Nora.

L’originalité de la démarche repose sur le concept d’ « épistémè » : chaque époque possède ses propres conditions de possibilité du savoir, qui déterminent ce qui peut être pensé et dit. Contre une vision continuiste de l’histoire des idées, Foucault met en évidence des ruptures radicales entre les différentes configurations du savoir.

La controverse se cristallise particulièrement autour de la thèse finale sur la « mort de l’homme ». Pour Foucault, l’homme comme objet de savoir n’est qu’une invention récente, apparue avec la modernité. Si une nouvelle épistémè venait à émerger, cette figure pourrait disparaître. Cette position lui vaut d’être associé au structuralisme, aux côtés de Lacan et Lévi-Strauss, bien qu’il s’en défende.

L’ouvrage marque un tournant dans le parcours de Foucault. S’il reste publié dans la collection « Bibliothèque des sciences humaines » plutôt que dans une collection philosophique, son style baroque et son érudition impressionnante en font un texte à part. Foucault y déploie une méthode nouvelle, qui emprunte autant à Nietzsche qu’à l’école historique des Annales et à l’épistémologie de Canguilhem.

Au début des années 2000, « Les mots et les choses » continue de se vendre à environ 4 000 exemplaires par an. Son influence reste considérable sur la pensée contemporaine, même si Foucault lui-même le considérera plus tard comme « une sorte d’excursus » dans son œuvre, avant de s’orienter vers l’analyse des dispositifs de pouvoir.

Aux éditions GALLIMARD ; 406 pages.

4. L’archéologie du savoir (1969)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« L’archéologie du savoir » (1969) s’impose comme une œuvre méthodologique majeure où Michel Foucault précise et théorise sa démarche intellectuelle. Le philosophe y explicite la méthode qu’il a implicitement utilisée dans ses précédents ouvrages – « Histoire de la folie à l’âge classique » (1961), « Naissance de la clinique » (1963) et « Les mots et les choses » (1966).

Foucault prend pour objet les modalités selon lesquelles se constituent les savoirs et les discours. Il s’écarte résolument de l’histoire traditionnelle des idées qui présuppose une continuité, une progression linéaire de la pensée. À cette vision, il substitue une approche centrée sur les ruptures, les seuils et les discontinuités. Le philosophe refuse également de considérer les discours comme de simples ensembles de signes ou comme l’expression transparente d’une pensée préexistante.

Sa méthode archéologique s’attache à décrire les « formations discursives » – ces systèmes de règles qui régissent la production des énoncés dans un champ de savoir donné. Ces formations déterminent ce qui peut être dit, pensé et théorisé à une époque donnée. Elles ne relèvent ni de la pure linguistique, ni de la logique formelle, mais constituent des pratiques qui obéissent à des règles spécifiques.

Le concept d’énoncé occupe une place centrale dans cette théorie. Foucault le définit comme un événement singulier doté d’une existence paradoxale : tout énoncé surgit à un moment précis mais perdure selon des modalités particulières qu’il nomme « rémanence ». Cette rémanence ne se réduit pas à une simple conservation matérielle mais implique des possibilités de réactivation et de transformation.

L’archéologie foucaldienne s’intéresse particulièrement aux conditions qui rendent possible l’apparition de certains énoncés plutôt que d’autres. Elle examine comment les discours émergent, se transforment et disparaissent selon des règles qui échappent largement à la conscience des sujets qui les énoncent. Cette approche remet en question la figure traditionnelle de l’auteur comme source souveraine du discours.

Le philosophe développe également la notion d’ « archive » – non pas au sens habituel de collection de documents, mais comme l’ensemble des règles qui définissent les limites et les formes de ce qui peut être dit, conservé et réactivé dans une culture donnée. Cette conception modifie profondément notre compréhension des rapports entre savoir et pouvoir.

En conclusion, Foucault présente sa méthode archéologique non comme un système définitif mais comme une boîte à outils conceptuelle permettant d’analyser les modalités historiques de production des savoirs. Il souligne que d’autres approches sont possibles et que son travail vise moins à établir une doctrine qu’à ouvrir de nouvelles perspectives d’analyse.

Autour du livre

La genèse de « L’archéologie du savoir » s’inscrit dans un moment charnière de la pensée de Foucault. Les archives révèlent qu’entre fin 1966 et 1967, le philosophe remplit des fiches entières sur les logiciens et les philosophes analytiques, témoignant d’une solide connaissance des débats contemporains sur le langage et la signification.

L’ouvrage marque une rupture significative avec les travaux antérieurs de Foucault. Il abandonne notamment la notion d’ « épistémé » qui structurait « Les mots et les choses » pour développer une théorie plus complexe des formations discursives. Cette évolution théorique s’accompagne d’un changement de perspective : d’une ontologie du langage initialement envisagée, Foucault s’oriente vers une épistémologie de l’histoire.

Le concept central d’ « énoncé » fait l’objet d’une élaboration minutieuse. Foucault le définit non comme une simple unité linguistique, mais comme un événement doté d’une « rémanence » particulière. Cette existence paradoxale de l’énoncé – à la fois surgissement singulier et persistance dans le temps – constitue l’un des points les plus originaux de sa théorie.

Les implications politiques et philosophiques de cette approche sont considérables. En montrant que les discours ne sont pas de pures constructions intellectuelles mais des pratiques matérielles inscrites dans des rapports de pouvoir, Foucault remet en question la figure classique du sujet souverain. Le philosophe Gilles Deleuze salue d’ailleurs « le pas le plus décisif jamais fait dans la théorie-pratique des multiplicités. »

L’influence de « L’archéologie du savoir » s’étend bien au-delà du champ philosophique. Les concepts et méthodes développés par Foucault ont nourri de nombreux travaux en sciences humaines et sociales, notamment dans les études féministes qui ont utilisé l’approche archéologique pour analyser la construction historique des normes de genre.

Aux éditions GALLIMARD ; 294 pages.

5. Surveiller et punir (1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Surveiller et punir », publié en 1975, déploie une vaste enquête sur la métamorphose des systèmes punitifs occidentaux entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Michel Foucault y dévoile le passage radical d’une justice fondée sur le supplice public à un système pénitentiaire reposant sur l’enfermement et la surveillance.

Le livre s’ouvre sur deux scènes emblématiques : le supplice de Robert-François Damiens en 1757, condamné à être écartelé en place publique pour tentative de régicide contre Louis XV, puis, en contrepoint, le règlement minutieux d’une maison de jeunes détenus de Paris en 1838. Entre ces deux moments, la justice occidentale abandonne la torture spectaculaire, expression de la vengeance du souverain, pour lui substituer un système de peines invisibles visant la réforme de l’âme.

Sous l’Ancien Régime, le supplice constitue un rituel politique où s’affirme la puissance du monarque. Le corps supplicié du condamné manifeste la réparation du crime et la restauration de l’autorité bafouée. Mais ce théâtre de la cruauté finit par susciter des effets pervers : la foule prend parfois parti pour le condamné, transformant l’exécution en scène d’affrontement avec le pouvoir.

La fin du XVIIIe siècle marque l’émergence d’une nouvelle économie du châtiment. Les réformateurs des Lumières réclament des peines plus mesurées mais aussi plus systématiques. Le projet d’une justice transparente et égalitaire se traduit par la codification précise des infractions et des sanctions. La prison s’impose alors comme la peine par excellence, permettant de quantifier exactement la punition par la durée de l’enfermement.

Cette généralisation de l’emprisonnement s’accompagne de l’essor de techniques disciplinaires inédites. Le modèle architectural du Panoptique, imaginé par Jeremy Bentham, en incarne la quintessence : un bâtiment circulaire où les détenus, constamment visibles depuis une tour centrale mais incapables de voir leurs surveillants, finissent par intérioriser le contrôle permanent. Ce dispositif ne reste pas cantonné aux prisons mais essaime dans toute la société : écoles, hôpitaux, usines, casernes adoptent les mêmes principes de surveillance hiérarchique et de normalisation des comportements.

Paradoxalement, dès son origine, la prison fait l’objet de critiques virulentes. On lui reproche de ne pas diminuer la criminalité, de favoriser la récidive et de fabriquer des délinquants professionnels. Pourtant, elle perdure et se renforce. Selon Foucault, c’est précisément parce qu’elle remplit une fonction stratégique : produire une forme de délinquance contrôlable et utilisable, permettant une gestion différentielle des illégalismes sociaux. Tandis que certaines infractions des classes dominantes restent tolérées, la petite délinquance populaire fait l’objet d’une surveillance accrue.

L’analyse de Foucault ne se limite donc pas à l’histoire de la prison : elle révèle l’émergence d’une société disciplinaire où le pouvoir s’exerce moins par la contrainte directe que par un quadrillage minutieux des corps et des esprits. La surveillance généralisée, devenue le mode privilégié de contrôle social, transforme chaque individu en sujet docile et productif.

Autour du livre

« Surveiller et punir » naît dans un contexte particulier. Au début des années 1970, Foucault s’engage activement sur la question carcérale. Il fonde en 1971 le Groupe d’information sur les prisons (GIP) avec Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal-Naquet, suite aux grèves de la faim de militants pour obtenir le statut de prisonniers politiques. L’hiver 1971-1972 puis l’été 1974 sont marqués par d’importantes révoltes dans les prisons françaises.

La thèse centrale de l’ouvrage bouleverse la conception traditionnelle de l’histoire pénale. Là où l’on voyait communément une humanisation progressive des châtiments, Foucault décèle la mise en place d’une technologie politique du corps. Le système carcéral ne viserait pas tant à punir qu’à produire une forme spécifique de criminalité – la délinquance – permettant une gestion efficace des illégalismes sociaux.

L’originalité de l’analyse réside dans sa dimension généalogique. Foucault ne se contente pas d’étudier l’institution pénitentiaire : il montre comment les techniques disciplinaires se diffusent dans l’ensemble du corps social. Les mêmes mécanismes de surveillance, de contrôle et de normalisation se retrouvent dans les écoles, les hôpitaux, les usines ou les casernes militaires.

Les critiques historiques ont relevé certaines approximations factuelles dans l’ouvrage. L’historien Jacques Léonard va jusqu’à comparer Foucault à « un cosaque de l’histoire » parcourant « trois siècles, à bride abattue ». Pourtant, la force du livre réside moins dans son exactitude historique que dans sa capacité à éclairer les mécanismes du pouvoir moderne.

Cinquante ans après sa publication, « Surveiller et punir » conserve une actualité saisissante. L’expansion des technologies de surveillance de masse, la multiplication des fichiers de police ou encore la généralisation des codes de déontologie témoignent de la pertinence de l’analyse foucaldienne. Si certains aspects de sa thèse peuvent sembler dépassés – notamment face à la mondialisation de la criminalité ou au phénomène de radicalisation en prison – l’ouvrage demeure une référence pour comprendre les dispositifs contemporains de contrôle social.

Aux éditions GALLIMARD ; 400 pages.

6. Histoire de la sexualité (1976-1984)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « La volonté de savoir », premier tome de son « Histoire de la sexualité », Michel Foucault déconstruit l’idée communément admise selon laquelle la société occidentale, sous l’influence du capitalisme et de la bourgeoisie, aurait réprimé la sexualité du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle.

Le philosophe démontre qu’au contraire, une multiplication sans précédent des discours sur le sexe marque cette période. Cette « explosion discursive » prend d’abord racine dans la pratique chrétienne de la confession, où les fidèles sont sommés de tout dire sur leurs pensées, désirs et actes charnels. Le mouvement s’amplifie au XVIIIe siècle quand la sexualité devient un enjeu politique et économique : l’État s’intéresse à la natalité, à la fécondité des couples, aux pratiques conjugales.

La sexualité entre alors dans le champ de la médecine, de la psychiatrie, de la pédagogie. Ces institutions produisent un savoir qui classe, catégorise, définit le normal et le pathologique. Le couple hétérosexuel et monogame s’impose comme norme, tandis que les autres formes de sexualité sont scrutées, analysées, cataloguées comme « perversions ». L’homosexuel, par exemple, n’est plus simplement celui qui commet des actes condamnables, mais devient une « espèce » à part entière, définie par sa sexualité.

Foucault met ainsi en lumière l’émergence d’un nouveau type de pouvoir qu’il nomme le « bio-pouvoir ». Ce dernier ne s’exerce plus par la menace de mort comme le faisait le pouvoir souverain, mais prend en charge la vie dans ses moindres aspects. Il se déploie selon deux axes : une « anatomo-politique » qui discipline les corps individuels et une « bio-politique » qui régule les populations. Le « dispositif de sexualité » constitue un rouage essentiel de ce bio-pouvoir, permettant d’accéder à la fois au contrôle des corps et à la gestion des phénomènes de population.

L’Occident a ainsi développé une « scientia sexualis » fondée sur l’aveu et la recherche d’une supposée vérité du sexe, à l’opposé de l’ « ars erotica » des sociétés orientales centrée sur le plaisir. Cette volonté de savoir culmine avec la psychanalyse qui, selon Foucault, perpétue sous une forme moderne la pratique chrétienne de la confession. Paradoxalement, cette incitation permanente à parler du sexe se présente comme une libération alors qu’elle participe en réalité à de nouvelles formes de contrôle social.

Autour du livre

Premier volume d’une série qui devait initialement en compter six, « La volonté de savoir » pose les bases théoriques d’une vaste enquête sur la place de la sexualité dans la culture occidentale. Le projet prendra finalement une autre direction, seuls trois tomes paraîtront du vivant de Foucault, suivis d’un quatrième posthume en 2018.

L’ouvrage se distingue radicalement des approches traditionnelles de l’histoire de la sexualité. Plutôt qu’une chronologie des pratiques sexuelles ou une étude des interdits moraux, Foucault interroge les mécanismes de pouvoir qui ont fait du sexe un objet de savoir et de discours. Sa méthode, qu’il qualifie de « généalogique », révèle comment la sexualité est devenue un enjeu politique majeur.

Le philosophe identifie quatre « ensembles stratégiques » à travers lesquels s’est déployé le dispositif de sexualité : l’hystérisation du corps féminin, la pédagogisation du sexe de l’enfant, la socialisation des conduites procréatrices et la psychiatrisation des plaisirs « pervers ». Ces stratégies dessinent une nouvelle forme de pouvoir qui ne procède plus par la loi et l’interdit mais par la norme et la régulation.

En opposition à l’Orient et son « ars erotica » centré sur le plaisir, l’Occident aurait développé une « scientia sexualis » fondée sur l’aveu et la quête d’une supposée vérité du sexe. La psychanalyse représente l’aboutissement de cette démarche, prolongeant sous une forme laïcisée la pratique chrétienne de la confession.

L’influence de l’ouvrage sur la pensée contemporaine s’avère considérable. Sa critique du « pouvoir normalisateur » et sa conception du « bio-pouvoir » comme gestion politique de la vie ont durablement marqué les sciences humaines. Certains spécialistes, comme Patricia O’Brien, lui reprochent néanmoins un manque de rigueur méthodologique dans le traitement des sources historiques.

La force du livre réside dans sa capacité à dévoiler les liens entre savoir, pouvoir et sexualité. Son analyse du « dispositif de sexualité » comme technologie politique révèle comment la libération sexuelle revendiquée peut paradoxalement servir des mécanismes de contrôle social. Ce qui semble être une émancipation ne serait qu’une nouvelle modalité du pouvoir.

Aux éditions GALLIMARD ; 224 pages.