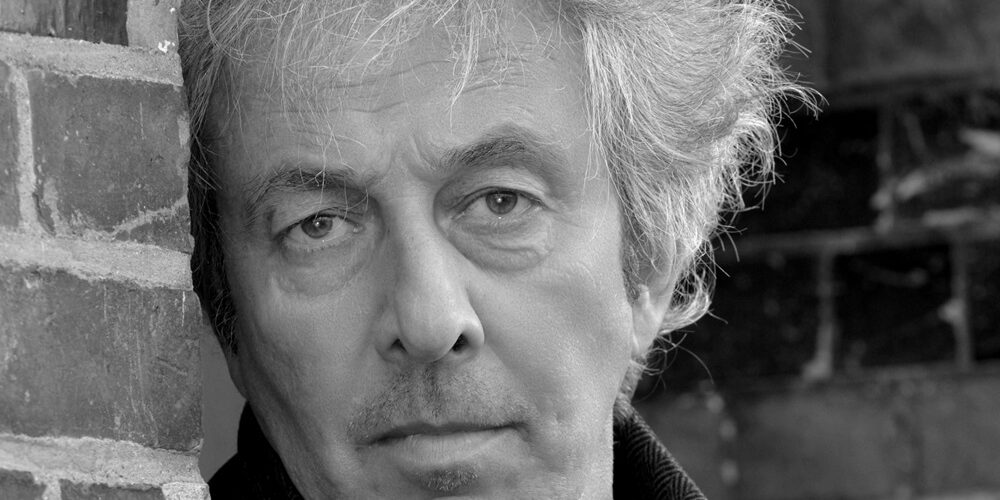

Né le 13 mai 1957 à Rome, Luca Di Fulvio commence sa carrière au théâtre après des études à l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. Il collabore avec des figures importantes comme Julian Beck du Living Theatre et le réalisateur polonais Andrzej Wajda, avant de fonder sa propre compagnie théâtrale, « Le Moveable Feast » (La Festa Mobile).

Parallèlement à sa carrière théâtrale, il travaille comme consultant éditorial pour plusieurs maisons d’édition. C’est en 1996 qu’il fait ses premiers pas dans la littérature avec « Zelter », un roman de vampire qui marque le début d’une carrière prolifique d’écrivain. Son véritable succès arrive en 2000 avec « L’Empailleur », un thriller qui connaît un tel succès qu’il est réimprimé après seulement deux mois. Ce roman est plus tard adapté au cinéma sous le titre « Occhi di cristallo » par Eros Puglielli en 2004.

Sa carrière prend une dimension internationale lorsqu’il commence à publier ses romans d’abord en Allemagne, avec la maison d’édition Bastei Lübbe. Ses ouvrages connaissent ensuite un grand succès en France et en Allemagne, parfois même plus que dans son pays natal. Parmi ses œuvres majeures figurent « Le Gang des rêves » (2008), une fresque historique se déroulant dans le New York des années 1920, « Les enfants de Venise » (2013), et « Mamma Roma » (2020), ce dernier étant finaliste du prestigieux Prix Bancarella en 2021.

Luca Di Fulvio s’éteint le 31 mai 2023 des suites de la maladie de Charcot à l’âge de 66 ans.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

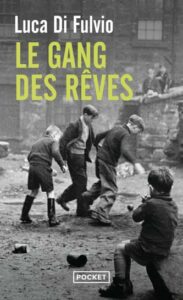

1. Le Gang des rêves (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le New York des années 1920, Cetta Luminita débarque à Ellis Island avec son bébé Natale, fruit d’un viol en Italie. Rebaptisé « Christmas » par les services d’immigration, l’enfant grandit dans les rues malfamées du Lower East Side tandis que sa mère se prostitue pour assurer leur survie. Malgré la misère qui les entoure, Cetta garde l’espoir que son fils deviendra un véritable citoyen Américain.

Christmas grandit dans les rues de Manhattan, entre violence et pauvreté. À treize ans, ce gamin débrouillard crée son propre gang, les Diamond Dogs. Sa vie bascule quand il sauve la vie de Ruth, une riche héritière juive sauvagement agressée. Leurs regards se croisent et ne se quitteront plus. Mais le destin s’acharne à les séparer, de New York jusqu’à Hollywood où Ruth s’exile avec sa famille.

Autour du livre

Dans cette fresque monumentale de près de 900 pages, Luca Di Fulvio restitue l’effervescence du New York des années 1920, ses quartiers grouillants d’immigrants, ses gangs rivaux et l’émergence d’une culture populaire portée par la radio et le cinéma naissant. Grande saga historique, « Le Gang des rêves » trace le portrait d’une Amérique en pleine mutation, où les destins individuels se heurtent aux barrières sociales et raciales.

La force du récit réside dans sa capacité à entremêler plusieurs lignes narratives qui se déploient en parallèle. D’un côté, le quotidien brutal du Lower East Side avec ses logements insalubres, ses ruelles malodorantes et ses maisons closes ; de l’autre, l’univers feutré de Park Avenue et ses demeures luxueuses. Entre les deux, Christmas incarne cette nouvelle génération d’Américains qui refuse de se laisser enfermer dans les déterminismes sociaux. Son parcours illustre les contradictions du rêve américain : fils d’une prostituée italienne, il parvient à s’extraire de sa condition grâce à son intelligence et son talent de conteur, tout en restant profondément marqué par ses origines.

Di Fulvio excelle dans la peinture des atmosphères urbaines, restituant avec justesse les odeurs d’ail et de sauce tomate qui imprègnent les immeubles du quartier italien, les conversations en yiddish qui s’échappent des fenêtres du ghetto juif, ou encore les rythmes syncopés du jazz dans les clubs de Harlem. Cette attention aux détails sensoriels donne corps à une époque charnière de l’histoire américaine, marquée par la Prohibition, l’essor des médias de masse et les premières revendications des minorités.

Les personnages secondaires participent pleinement à la densité du récit. Sal, le proxénète au grand cœur qui protège Cetta, ou encore Santo, l’ami fidèle de Christmas, incarnent cette humanité complexe qui peuple les bas-fonds new-yorkais. Même les figures les plus sombres, comme le pervers Bill, sont traitées avec une profondeur psychologique qui évite les caricatures.

La structure narrative alterne habilement entre différentes temporalités, créant un effet de suspense qui maintient l’attention sur près d’un millier de pages. Les chapitres courts et le rythme soutenu rappellent les feuilletons radiophoniques de l’époque, dont Christmas deviendra d’ailleurs l’une des voix marquantes.

« Le Gang des rêves » suscite des réactions contrastées auprès de la critique. Si certains saluent l’ampleur de la fresque sociale et la puissance romanesque du récit, d’autres pointent un certain manichéisme dans le traitement des personnages et une tendance au mélodrame, particulièrement dans la dernière partie centrée sur Hollywood. Ces réserves n’empêchent pas le roman de connaître un succès retentissant auprès du public, notamment en Italie et en France.

Aux éditions POCKET ; 864 pages.

2. Les enfants de Venise (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la Rome de 1515, Mercurio survit grâce à ses talents d’arnaqueur et sa capacité à se fondre dans n’importe quel rôle. Orphelin à la tête d’une petite bande, il dérobe la bourse d’un riche marchand juif. L’attaque dégénère : un mort, un blessé grave. Pour échapper à la justice, Mercurio s’enfuit vers Venise avec ses complices Benedetta et Zolfo.

Sur la route, le trio croise la route d’Isacco da Negroponte, un charlatan reconverti en médecin, et de sa fille Giuditta. Entre Mercurio et la jeune fille juive, c’est le coup de foudre. Mais leur amour naissant devra affronter mille obstacles : la différence de religion, l’hostilité du père, la jalousie meurtrière de Benedetta, et surtout la montée du fanatisme religieux à Venise où se crée le premier ghetto de l’histoire.

Autour du livre

« Les enfants de Venise » nous embarque pour la Sérénissime de 1515, au lendemain de la bataille de Marignan. Cette fresque monumentale de près de mille pages dépeint une Venise méconnue, loin des clichés touristiques : une cité lacustre empuantie par les égouts à ciel ouvert, où la misère côtoie l’opulence des palais dorés.

Dans la pure tradition du roman picaresque, l’histoire suit les péripéties de Mercurio, jeune voleur des rues doté d’un talent hors pair pour le déguisement. Ce personnage rappelle les héros de Charles Dickens ou d’Eugène Sue, ces gamins des rues débrouillards qui survivent grâce à leur ingéniosité. La structure narrative s’inscrit dans la lignée des feuilletons populaires du XIXe siècle, multipliant les rebondissements et les changements de point de vue.

Le roman aborde frontalement la question sensible de l’antisémitisme dans l’Italie de la Renaissance. À travers la mise en place historique du premier ghetto juif de Venise, Di Fulvio reconstitue avec minutie l’atmosphère oppressante d’une époque marquée par l’intolérance religieuse. Les juifs, contraints de porter un bonnet jaune – préfiguration tragique de l’étoile jaune nazie – se retrouvent parqués derrière les portes d’un quartier fermé la nuit.

La force du récit réside dans sa galerie de personnages soigneusement ciselés : Scarabello le roi des truands au grand cœur, Anna del Mercato la philosophe des rues, le capitaine Lanzafame brisé par la guerre… Chacun apporte sa touche à cette fresque vénitienne, entre ombre et lumière. Les dialogues empruntent à la Commedia dell’arte sa verve et son sens du spectacle, notamment dans les scènes où Mercurio use de ses talents de comédien.

La dimension historique s’incarne à travers la reconstruction méticuleuse des lieux emblématiques : l’Arsenal et ses chantiers navals, le Rialto grouillant de marchands, le Castellito et ses prostituées ravagées par le « mal français ». Di Fulvio excelle à dépeindre les rapports de force entre l’Église romaine et la République vénitienne, le poids de l’Inquisition, la corruption des élites.

La trame amoureuse entre Mercurio et Giuditta s’inspire ouvertement de « Roméo et Juliette », transposant dans la Venise du XVIe siècle l’histoire d’amour impossible entre un chrétien et une juive. Cette intrigue sentimentale sert de fil conducteur à une réflexion plus large sur la quête de liberté et la lutte contre les préjugés.

Les critiques saluent unanimement l’ampleur et l’ambition de ce roman-fleuve. Si certains lui reprochent quelques longueurs dans sa première partie, la majorité s’accorde sur les qualités de conteur de Di Fulvio, capable de maintenir le suspense sur près de mille pages. La blogosphère littéraire compare favorablement « Les enfants de Venise » aux grands romans populaires d’Alexandre Dumas ou Paul Féval.

Aux éditions POCKET ; 992 pages.

3. Le Soleil des rebelles (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1407, dans une vallée reculée du royaume de Saxe, le jeune Marcus II mène une existence dorée au sein du château familial. À neuf ans, il assiste impuissant au massacre de ses parents et de toute sa maisonnée par les hommes du cruel seigneur Ojsternig. Sauvé in extremis par Eloisa, la fille d’Agnete, la sage-femme du village, il trouve refuge chez cette dernière qui le rebaptise Mikael.

De prince choyé, le voilà devenu serf de la glèbe, contraint de dissimuler son identité et de s’adapter à une vie de labeur et de privations. Sous la tutelle d’Agnete, sa mère adoptive à la rudesse protectrice, et les enseignements du mystérieux Raphaël, Mikael grandit. La rage au cœur, il rêve de vengeance contre l’usurpateur qui règne désormais sur ses terres. Sa rencontre avec les rebelles de Volod le Noir marquera le début d’une lutte acharnée pour la justice et la liberté, sur fond de rivalités féodales et de complots.

Autour du livre

Dans cette fresque médiévale située au XVème siècle, Luca Di Fulvio construit un récit initiatique au cœur du royaume de Saxe. La trame narrative transcende les codes traditionnels du roman historique en entremêlant habilement plusieurs dimensions : politique avec le système féodal et ses injustices, sociale à travers la condition des serfs, et spirituelle via le questionnement sur la liberté individuelle.

Le parcours de Marcus/Mikael incarne cette tension permanente entre destin et libre arbitre. Son basculement brutal de prince héritier à serf de la glèbe devient le prétexte d’une réflexion plus large sur la construction identitaire. Cette dualité trouve un écho particulier dans la figure de Raphaël, mentor énigmatique qui guide le protagoniste vers une philosophie de résilience : « À partir de ce moment tu as deux routes devant toi. Tu peux maudire le sort qui t’a enlevé tes parents, ton royaume, ta richesse, tout ce que tu avais… ou tu peux remercier la chance parce que tu es vivant. »

La galerie de personnages secondaires participe pleinement à la densité du récit. Agnete, sage-femme à la rudesse protectrice, Eloisa dont la présence lumineuse transcende les conventions sociales, ou encore l’intrigante Emöke dont les prophéties ajoutent une dimension quasi mystique à la narration. Chacun contribue à façonner le regard du jeune héros sur un monde féodal impitoyable.

Le contexte historique du concile de Constance et des guerres hussites ancre solidement l’intrigue dans son époque, tout en soulevant des questions intemporelles sur le pouvoir, la justice et la quête de sens. Les conflits religieux et politiques de cette période troublée servent de toile de fond à l’évolution personnelle de Mikael.

Cette troisième œuvre de Di Fulvio, après « Le Gang des rêves » et « Les enfants de Venise », confirme sa capacité à tisser des récits où l’Histoire sert de catalyseur à une réflexion sur la condition humaine. La thématique de la liberté, déjà présente dans ses précédents romans, atteint ici une nouvelle dimension à travers le prisme de la société féodale.

Les critiques soulignent unanimement la force narrative de l’ouvrage, certains le comparant aux « Piliers de la Terre » de Ken Follett. Si quelques voix pointent un certain manichéisme dans le traitement des personnages, la majorité salue la capacité de l’auteur à maintenir le souffle épique sur plus de 1000 pages sans temps mort. La presse italienne n’hésite pas à le qualifier de « Dickens italien », dans sa faculté à conjuguer fresque historique et profondeur psychologique.

Aux éditions POCKET ; 960 pages.

4. Les prisonniers de la liberté (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1913, trois jeunes gens décident de quitter l’Europe pour Buenos Aires. Rosetta fuit la Sicile après avoir subi un viol et perdu sa ferme face aux manigances d’un baron local. Rocco, lui aussi sicilien, refuse de rejoindre la mafia qui a déjà coûté la vie à son père. Quant à Rachel, une adolescente juive de treize ans, elle échappe de justesse à un pogrom qui décime sa famille en Russie.

Leur arrivée dans la capitale argentine brise vite leurs espoirs d’une vie meilleure. La ville grouille de proxénètes, de mafieux et de misère. Rachel se retrouve piégée dans un réseau de prostitution dont elle parvient à s’extraire en se faisant passer pour un garçon. Rosetta et Rocco doivent affronter la pègre locale tout en luttant pour leur survie dans les quartiers pauvres.

Autour du livre

Dans « Les prisonniers de la liberté », quatrième volet d’une série entamée avec « Le Gang des rêves », Luca Di Fulvio transpose son talent de conteur dans le Buenos Aires du début du XXe siècle. La ville argentine, qui compte alors 4,3 millions d’hommes pour seulement 3,6 millions de femmes, devient le théâtre d’une fresque historique monumentale où se croisent les destins de trois protagonistes en quête d’émancipation.

La force du roman réside dans sa capacité à mettre en lumière un pan méconnu de l’histoire : celui de l’organisation criminelle juive Zwi Migdal, qui sévit de 1860 à 1939. Cette société, initialement nommée Societad Israelita de Soccoros Mutuos Varsovia, maintenait sous sa coupe plus de deux mille bordels et exploitait trente mille jeunes filles, générant des revenus annuels de cinquante millions de dollars. Di Fulvio dévoile les rouages implacables de ce trafic qui attire ses victimes sous prétexte de mariages arrangés ou d’emplois de domestiques, pour les précipiter dans l’enfer de la prostitution forcée.

Le Buenos Aires de 1912 prend vie sous la plume de l’auteur italien à travers ses quartiers mal famés, ses abattoirs crasseux et son port corrompu. Cette réalité historique sert de toile de fond à une narration qui entremêle la grande Histoire et les parcours individuels. Les personnages évoluent dans un univers où la violence fait loi, mais où percent des élans de solidarité et d’entraide au sein des communautés d’immigrants.

Di Fulvio construit son récit autour d’un thème central : la condition féminine. À travers Rosetta et Rachel, il illustre le combat des femmes pour leur autonomie dans une société qui les considère comme des objets. Cette thématique se déploie sur fond de lutte sociale plus large, où chaque protagoniste doit affronter les préjugés et les structures de pouvoir établies pour conquérir sa liberté.

Si certains critiques saluent l’ambition du projet et la maestria narrative du romancier italien, d’autres pointent un certain manichéisme dans le traitement des personnages. Les critiques soulignent notamment la tendance de Di Fulvio à dépeindre des héros parfaitement vertueux face à des antagonistes d’une noirceur sans nuance. Cette polarisation extrême des caractères constitue l’une des principales réserves émises à l’encontre des « Prisonniers de la liberté ».

Aux éditions POCKET ; 784 pages.

5. Mamma Roma (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1870, la comtesse Silvia di Boccamara arrache Pietro, seize ans, à son orphelinat misérable. Mais le suicide de son époux ruiné précipite leur fuite vers Rome. La ville, dernier bastion du pouvoir papal protégé par l’armée française, refuse encore de rejoindre la jeune nation italienne. Pietro y rencontre Marta, une orpheline élevée dans un cirque ambulant par Melo, un dresseur de chevaux au grand cœur.

Dans les rues de la cité éternelle gronde la révolution. Les patriotes italiens s’organisent dans l’ombre pour faire tomber le pouvoir pontifical. Pietro s’initie à la photographie et immortalise la vraie Rome – celle du peuple qui souffre et qui lutte – pendant que Marta cherche ses origines et que la comtesse – elle-même orpheline – affronte les fantômes de son passé. Ces trois destins s’entrechoquent sur fond de bataille pour l’unité italienne.

Autour du livre

Dans « Mamma Roma », Luca Di Fulvio choisit de raconter une page méconnue de l’histoire italienne : la prise de Rome en 1870, tournant décisif de l’unification du pays. La ville éternelle, alors sous l’autorité du Pape et protégée par les troupes françaises, est le théâtre d’une lutte entre monarchistes et républicains. Cette période charnière sert de toile de fond à une fresque monumentale où se croisent trois destins d’orphelins : Pietro, Marta et Nella.

Di Fulvio prend quelques libertés avec l’Histoire pour servir sa narration. La plus notable concerne le personnage de Pietro qui manie un appareil photographique avec une dextérité anachronique, transformé en reporter de guerre avant l’heure. L’auteur revendique d’ailleurs cette licence créative dans ses notes. Il entremêle aussi des personnages réels aux protagonistes fictifs, comme le capitaine Giacomo Segre qui commanda la cinquième batterie du neuvième régiment d’artillerie, ou encore le jeune Edmondo De Amicis, correspondant militaire présent lors de la prise de Rome.

Les différentes strates sociales de la Rome de 1870 se dessinent à travers les pérégrinations des personnages. Des ruelles sordides aux palais aristocratiques, en passant par le chapiteau coloré d’un cirque ambulant, l’auteur dresse le portrait d’une cité contrastée, à la fois grandiose et miséreuse. Cette ambivalence se reflète jusque dans les protagonistes secondaires : ainsi l’Albanese, chef de gang impitoyable, laisse parfois entrevoir une humanité inattendue.

Cette fresque de près de 800 pages accorde une place prépondérante aux thématiques de l’émancipation et de la résilience. Les trois protagonistes principaux doivent s’affranchir de leurs conditionnements sociaux. La comtesse Nella redécouvre ses origines modestes, tandis que Pietro et Marta s’éveillent aux idéaux politiques et à l’amour.

L’histoire convoque aussi des références littéraires, notamment aux « Misérables » de Victor Hugo, inspiration revendiquée par le romancier italien. Les critiques oscillent entre deux appréciations : certains saluent l’ampleur de cette saga romanesque qui renoue avec la tradition du feuilleton du XIXe siècle, d’autres pointent des facilités narratives et une accumulation de coïncidences qui frôlent parfois l’invraisemblance. Pour le journal La Croix, elle s’inscrit dans « la grande tradition du roman-feuilleton du XIXe siècle dont Luca Di Fulvio est un digne héritier ». Le critique Guillaume Goubert note que « le plus beau personnage est Rome elle-même, cette ville sordide et somptueuse, déchue et rayonnante, intensément vivante et espérante ».

Aux éditions POCKET ; 816 pages.

6. Le Paradis caché (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1633, dans un village des Alpes italiennes, une jeune femme, Susanna, est retrouvée ensanglantée près du cadavre de son mari, un astronome adepte des théories de Galilée. L’Inquisition s’empare aussitôt de l’affaire. Constantin Tron, inquisiteur impitoyable secondé par son fidèle Paolo, monte un procès pour sorcellerie avec une issue certaine : le bûcher.

Le récit oscille entre ce procès et les années de jeunesse de Susanna, née dans le sang au monastère de Santa Ulpizia d’une mère prostituée. Son destin s’entremêle avec celui de Daniele, un garçon de cinq ans confié au même monastère. Sous l’aile protectrice du Frère Thevet et d’une abbesse avant-gardiste, ils grandissent ensemble, nourris de lectures interdites et de savoirs proscrits. Mais leur soif de connaissance devient dangereuse dans une société qui condamne l’instruction des femmes.

Autour du livre

Écrit durant le confinement de 2020, alors que Luca Di Fulvio venait d’apprendre qu’il était atteint de la maladie de Charcot, « Le Paradis caché » constitue son ultime legs littéraire. Dans ce récit qui se déroule en Italie au XVIIe siècle, Di Fulvio transcende le simple cadre historique pour livrer une réflexion intemporelle sur l’obscurantisme et ses manifestations contemporaines. L’inquisition devient le prisme à travers lequel s’examine la condition féminine, hier comme aujourd’hui. En toile de fond, le procès de Galilée entre en résonance avec celui de Susanna, parallèle saisissant entre la répression du savoir scientifique et l’oppression des femmes instruites.

La narration jongle entre 1610 et 1633, tissant habilement les fils du destin de Susanna et Daniele. Cette structure à deux temporalités permet d’éclairer progressivement les enjeux du procès tout en construisant la densité psychologique des personnages. Le monastère de Santa Ulpizia et le couvent de Santissima Assunta de Camporosso émergent comme des havres de paix et de connaissance au milieu d’un monde dominé par la peur et l’ignorance.

« Le Paradis caché » se démarque des précédents romans de Di Fulvio par une atmosphère de huis clos plus marquée, résultat direct des conditions d’écriture pendant le confinement italien. Le traitement des antagonistes – Constantin Tron l’inquisiteur et son secrétaire Paolo Tahler – s’inscrit dans la tradition du Frollo de « Notre-Dame de Paris », rappelant l’influence de la littérature gothique sur le genre historique.

Di Fulvio dédie son livre à son épouse Elisa avec ces mots touchants : « À ma femme Elisa, le soleil autour duquel je ne cesserai jamais de tourner ». Cette dédicace fait écho aux thèmes astronomiques qui traversent le récit, notamment à travers les références à l’héliocentrisme de Copernic.

La critique salue la puissance de ce dernier opus. Louis Bovet, éditeur chez Istya, le considère « plus sombre et puissant que les précédents ». Les libraires manifestent un enthousiasme particulier, certains allant jusqu’à proposer une offre « satisfait ou remboursé » sur les ventes, preuve de leur confiance absolue dans la qualité de l’ouvrage. La version française bénéficie de la traduction d’Elsa Damien, également traductrice d’Elena Ferrante, avec qui Di Fulvio entretenait une correspondance suivie. Il aimait d’ailleurs plaisanter en disant que ses traducteurs français et allemands écrivaient mieux que lui.

Aux éditions POCKET ; 768 pages.