Leïla Slimani est une écrivaine et journaliste franco-marocaine née le 3 octobre 1981 à Rabat. Issue d’une famille biculturelle – son père était un banquier et haut fonctionnaire marocain, sa mère une médecin ORL franco-algérienne – elle grandit dans un environnement francophone au Maroc.

Après des études au lycée français de Rabat, elle s’installe à Paris en 1999 où elle étudie à Sciences Po. Elle débute sa carrière comme journaliste chez Jeune Afrique en 2008, couvrant l’actualité nord-africaine jusqu’en 2012, date à laquelle elle se consacre à l’écriture.

Son premier roman « Dans le jardin de l’ogre » (2014) est remarqué par la critique. La consécration arrive avec son deuxième roman « Chanson douce », qui obtient le prix Goncourt en 2016. Elle publie ensuite plusieurs ouvrages dont « Sexe et mensonges : La vie sexuelle au Maroc » (2017) et la trilogie « Le Pays des autres » dont le premier tome paraît en 2020.

En 2017, elle est nommée représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie. Militante pour les droits des femmes, elle prend régulièrement position sur des sujets de société, notamment les droits des femmes au Maroc. En 2024, elle est choisie pour co-écrire la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Mariée depuis 2008, elle est mère de deux enfants et partage sa vie entre la France et le Maroc, revendiquant pleinement sa double culture.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

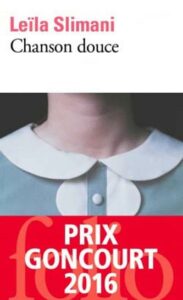

1. Chanson douce (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris d’aujourd’hui, Myriam et Paul cherchent une nounou pour leurs deux jeunes enfants. Après plusieurs entretiens, ils engagent Louise, une quadragénaire discrète aux références impeccables. La nouvelle venue transforme rapidement leur quotidien : non contente de s’occuper parfaitement des enfants, elle range, cuisine, et devient le pilier central de la maisonnée.

Mais dès les premières pages, le drame est révélé : Louise a tué les deux enfants avant de tenter de mettre fin à ses jours. Le récit remonte alors le fil des événements pour comprendre comment cette femme en apparence irréprochable a basculé dans l’horreur. À travers le portrait de cette nounou solitaire et celui d’un couple de jeunes actifs, se dessine une réflexion sur la maternité, les rapports de classe et la précarité sociale.

Autour du livre

Avec « Chanson douce », Leïla Slimani déploie une réflexion aigüe sur la maternité et la condition féminine contemporaine. À travers les figures de Myriam et Louise, elle interroge deux modèles maternels qui s’opposent et se complètent : la mère qui cherche à s’épanouir professionnellement et la nounou qui fait de la maternité de substitution sa raison d’être. Cette dualité met en lumière les tensions qui traversent la société actuelle, où les femmes oscillent entre leurs aspirations professionnelles et les attentes traditionnelles liées à leur rôle de mère.

La dimension sociale occupe une place centrale dans cette œuvre couronnée par le prix Goncourt 2016. Les rapports de classe et de domination s’incarnent dans la relation complexe entre les employeurs et leur nounou. Si Louise devient indispensable au fonctionnement du foyer, sa position reste ambiguë : à la fois intime et étrangère, proche et distante, elle cristallise les contradictions d’une société où les liens affectifs se mêlent aux relations de pouvoir.

Le succès considérable de « Chanson douce » – plus d’un million d’exemplaires vendus et des traductions dans quarante langues – témoigne de sa résonnance avec les préoccupations actuelles. Le New York Times l’a d’ailleurs distingué parmi les dix meilleurs livres de 2018, soulignant sa portée universelle. Cette reconnaissance internationale s’explique notamment par l’ancrage du récit dans un fait divers survenu à New York en 2012, qui a servi de point de départ à la fiction.

La structure narrative déjoue les codes du thriller psychologique traditionnel : en révélant le drame dès l’incipit, Slimani déplace l’attention du « qui » vers le « pourquoi ». Cette approche permet d’éclairer les mécanismes sociaux et psychologiques qui conduisent à la tragédie, sans jamais tomber dans le sensationnalisme. L’adaptation cinématographique de 2019, avec Karin Viard dans le rôle de Louise, prolonge cette exploration des zones d’ombre de la société contemporaine.

Aux éditions FOLIO ; 256 pages.

2. Le pays des autres – La guerre, la guerre, la guerre (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, rencontre Amine Belhaj, un soldat marocain combattant dans l’armée française. Ils se marient et s’installent près de Meknès au Maroc, où Amine a hérité d’une terre rocailleuse qu’il compte transformer en exploitation agricole florissante. Pour Mathilde, c’est le début d’une nouvelle vie, loin de sa famille et de ses repères.

Le couple affronte les difficultés quotidiennes : la terre aride qui résiste aux efforts d’Amine, l’hostilité des colons français qui désapprouvent cette union mixte, la méfiance des Marocains envers cette étrangère. Mathilde doit aussi composer avec les traditions locales, le poids de la religion et une société où les femmes restent cantonnées à leur rôle d’épouse et de mère. De leur union naissent deux enfants : Aïcha, brillante mais mise à l’écart à l’école en raison de ses origines métisses, et Selim.

Sur fond de montée des tensions indépendantistes dans le Maroc des années 1950, le roman suit pendant dix ans cette famille prise entre deux cultures, deux religions, deux visions du monde. Le titre « Le pays des autres » prend alors tout son sens : chaque personnage se sent étranger quelque part, que ce soit par sa nationalité, son genre ou sa position sociale.

Autour du livre

Les thèmes qui traversent « Le pays des autres » résonnent avec les origines mêmes de Leïla Slimani, puisqu’elle s’inspire directement de l’histoire de ses grands-parents pour construire sa narration. Cette dimension autobiographique insuffle une authenticité particulière aux situations décrites, notamment dans la peinture des tensions culturelles et des difficultés d’adaptation.

La construction des personnages se distingue par leur complexité psychologique. Aucun n’apparaît comme totalement sympathique ou antipathique : Amine oscille entre tendresse et violence, Mathilde entre courage et désillusion. Cette ambivalence se retrouve dans le traitement du contexte historique de la décolonisation, où les positions des uns et des autres échappent à tout manichéisme simpliste. François Busnel souligne d’ailleurs le « suspense haletant » qui se dégage de cette tension permanente.

Le symbolisme du citrange – cet hybride entre citronnier et oranger qui donne des fruits amers – traverse l’œuvre comme une métaphore du métissage et de ses complications. Cette image puissante cristallise les questionnements sur l’identité, l’appartenance et l’intégration qui habitent tous les personnages.

Premier tome d’une trilogie qui doit couvrir plusieurs décennies de l’histoire du Maroc, « Le pays des autres » marque aussi un changement radical dans l’écriture de Leïla Slimani. Après « Dans le jardin de l’ogre » et « Chanson douce » (Prix Goncourt 2016), qui s’inscrivaient dans un registre plus contemporain et psychologique, elle opte ici pour une fresque historique et familiale. Ce virage a suscité des réactions contrastées : si certains critiques saluent cette évolution, d’autres regrettent l’absence du souffle narratif de ses précédents ouvrages.

L’énorme succès du livre a conduit à la publication d’un deuxième tome en 2022, « Regardez-nous danser », qui poursuit l’histoire dans les années 1968-1972. Un troisième volume est attendu pour compléter cette saga familiale qui entremêle intimement la petite et la grande Histoire.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

3. Le pays des autres – Regardez-nous danser (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Maroc des années 1960, la famille Belhaj incarne les transformations d’un pays en pleine mutation après son indépendance. Le domaine agricole d’Amine, ancien spahi marié à Mathilde l’Alsacienne, prospère enfin après des années de labeur. Une piscine surgit dans leur propriété, symbole de leur ascension sociale dans la nouvelle bourgeoisie de Meknès. Leur fille Aïcha poursuit des études de médecine à Strasbourg tandis que leur fils Selim, en rupture avec les ambitions paternelles, s’égare dans les paradis artificiels d’Essaouira.

Cette saga familiale se déroule sur fond d’autoritarisme du roi Hassan II, entre tentatives d’attentat et répression sanglante. Le Maroc post-colonial peine à trouver son équilibre, tiraillé entre traditions ancestrales et séductions de la modernité occidentale. Dans les rues d’Essaouira, les hippies côtoient les forces de l’ordre, tandis que dans les salons bourgeois, on danse et on festoie en ignorant la misère des bidonvilles.

Autour du livre

« Regardez-nous danser » s’inscrit dans le prolongement du « Pays des autres », premier volet d’une trilogie qui tire son inspiration de l’histoire familiale de Leïla Slimani. Entre traditions et modernité, ce second opus met en lumière les contradictions qui traversent le Maroc post-colonial des années 1960-70. La trame s’articule autour des « années de plomb » du règne d’Hassan II, période marquée par une répression féroce des oppositions politiques et deux tentatives d’attentat contre le souverain.

La dimension historique du texte se manifeste particulièrement dans la représentation d’Essaouira, devenue le refuge improbable d’une communauté hippie venue chercher liberté et paradis artificiels sur la côte marocaine. Ce fait méconnu illustre les tensions entre l’autoritarisme du régime et les aspirations d’une jeunesse en quête d’émancipation. Slimani aborde aussi la condition des femmes à travers les parcours contrastés d’Aïcha et de sa tante Selma, qui incarnent différentes formes de résistance au patriarcat.

Les personnages secondaires prennent une nouvelle dimension dans ce deuxième tome. Omar, le policier qui perd la vue et redoute l’obscurité, ou Selma, la femme mariée de force devenue courtisane, témoignent de la complexité des destins individuels face aux bouleversements de l’Histoire. Le troisième et dernier volet de cette saga, prévu pour 2025, devrait poursuivre cette chronique familiale sous le règne de Mohammed VI.

La force de « Regardez-nous danser » réside dans sa capacité à entrelacer les trajectoires personnelles avec les mutations sociales et politiques du Maroc. Les scènes de répression alternent avec les moments de fête dans les salons bourgeois, tandis que la misère des bidonvilles contraste avec l’opulence des nouveaux notables. Cette fresque sociale révèle comment une classe dirigeante a remplacé l’autre après l’indépendance, perpétuant les mêmes schémas de domination.

Aux éditions FOLIO ; 384 pages.

4. Dans le jardin de l’ogre (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris des années 2010, Adèle mène en apparence une vie rangée. Journaliste trentenaire mariée à Richard, un chirurgien, et mère d’un petit garçon de trois ans, elle habite un bel appartement dans le 18e arrondissement. Mais derrière cette façade respectable se cache une réalité plus sombre : Adèle souffre d’une addiction sexuelle qui la pousse à multiplier les relations avec des inconnus.

Jour après jour, elle organise méticuleusement sa double vie, enchaînant les rendez-vous furtifs avec des amants de passage – collègues, amis de son mari, hommes croisés dans la rue. Ces relations sans lendemain ne lui procurent aucun plaisir mais répondent à un besoin compulsif qu’elle ne peut contrôler. Quand Richard découvre ses infidélités, il décide de quitter Paris pour la Normandie, espérant que l’éloignement permettra à sa femme de se « soigner ».

Autour du livre

En abordant l’addiction sexuelle féminine, « Dans le jardin de l’ogre » s’inscrit dans la lignée de « Belle de jour » de Joseph Kessel. Comme l’héroïne de Kessel, Adèle évolue dans un milieu bourgeois aux côtés d’un mari médecin, mais sa quête compulsive du sexe ne lui procure ni satisfaction ni plaisir. Sa dépendance est comme une maladie qui la ronge, un besoin irrépressible qui la pousse à chercher non pas la chair mais « la situation ». Leïla Slimani met en lumière le paradoxe d’une femme qui utilise le mariage et la maternité comme un « refuge pour les soirs d’angoisse et un repli confortable pour les jours de débauche ».

Premier roman de Slimani paru en 2014, ce texte préfigure déjà les thèmes qui feront le succès de « Chanson douce », Prix Goncourt 2016 : la description froide et clinique de la bourgeoisie parisienne, la violence sourde qui couve sous les apparences policées. Sans jamais verser dans l’érotisme gratuit ou la morale, la romancière décrit avec une précision chirurgicale les mécanismes d’une addiction qui isole et détruit.

Le titre évoque l’univers des contes pour mieux souligner la dualité du personnage : princesse narcissique prisonnière de ses pulsions, poupée maltraitée dans une maison de poupée. Cette référence au conte se retrouve d’ailleurs aussi dans « Chanson douce ». La dimension politique n’est pas absente : à travers cette héroïne qui désobéit aux conventions sociales pour écouter ses pulsions, Slimani questionne évidemment la place des femmes dans la société et leur droit à disposer librement de leur corps.

Le choix d’une narration distanciée, qui refuse tout jugement moral, renforce l’impact de ce portrait glaçant. L’écriture suit le rythme haché des chapitres courts, comme autant d’étreintes furtives dans la vie d’Adèle. Cette construction fragmentée reflète aussi l’éclatement psychique du personnage, tiraillé entre ses différentes identités : épouse, mère, amante compulsive.

Aux éditions FOLIO ; 240 pages.

5. Le parfum des fleurs la nuit (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En avril 2019, Leïla Slimani accepte une proposition singulière : passer une nuit entière, seule, dans le musée de la Punta della Dogana à Venise. Ce lieu prestigieux, qui abrite la Collection Pinault, devient le théâtre d’une expérience aussi insolite qu’introspective.

L’autrice, qui avoue ne pas être particulièrement sensible à l’art contemporain, déambule dans les salles désertes. Au fil des heures, ses pas la mènent d’une œuvre à l’autre tandis que ses pensées vagabondent. Le parfum entêtant du galant de nuit, cette fleur qui ne s’épanouit qu’à la tombée du jour, ranime les souvenirs de son enfance marocaine. Dans l’obscurité du musée surgissent alors les fantômes du passé, notamment celui de son père Othman, injustement emprisonné puis acquitté après sa mort.

Autour du livre

« Le parfum des fleurs la nuit » naît d’une proposition éditoriale : passer une nuit entière dans un musée et en tirer un texte. Cette commande pour la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock intervient alors que Leïla Slimani se trouve en panne d’inspiration pour son roman en cours. Si l’idée de l’enfermement solitaire séduit immédiatement l’écrivaine, le choix du lieu – la Punta della Dogana à Venise et ses œuvres d’art contemporain – la laisse d’abord perplexe.

Cette expérience d’avril 2019 transcende pourtant sa mission initiale. Les salles du musée deviennent le théâtre d’une confession littéraire où se mêlent réflexions sur la création, souvenirs d’enfance et questionnements identitaires. Le texte s’enrichit de nombreuses références culturelles, convoquant aussi bien Tolstoï que Tchekhov, Hemingway, Virginia Woolf ou encore Etel Adnan. À travers ces dialogues avec d’autres créateurs, Slimani tisse une toile de pensées sur la solitude nécessaire à l’écriture et la difficulté d’être soi dans un monde qui impose ses codes.

L’accueil critique se révèle particulièrement favorable. Le Figaro salue « un texte magistral sur les écrivains et la création littéraire ». Télérama y voit une « parenthèse plus intime ». Le livre marque également les esprits à la tribune littéraire du Masque et la Plume, qui le sélectionne parmi ses quatorze coups de cœur de l’été 2021. Cette reconnaissance souligne la réussite d’un exercice périlleux : transformer une contrainte éditoriale en une méditation qui touche à l’universel.

La puissance du « Parfum des fleurs la nuit » réside dans sa capacité à faire résonner les thèmes chers à Slimani – la condition des femmes, l’identité plurielle, la liberté – avec l’atmosphère particulière de cette nuit vénitienne. Le symbole du galant de nuit, cette fleur qui ne s’épanouit qu’à la tombée du jour, incarne parfaitement cette alchimie entre l’intime et le collectif, entre l’Orient et l’Occident, entre l’obscurité propice aux confidences et la lumière de la création.

Aux éditions FOLIO ; 160 pages.