Joyce Carol Oates, née le 16 juin 1938 à Lockport dans l’État de New York, est l’une des figures majeures de la littérature américaine contemporaine. Issue d’un milieu modeste – son père était dessinateur industriel et sa mère femme au foyer – elle développe très tôt une passion pour la lecture, notamment grâce à sa grand-mère qui lui offre « Alice au pays des merveilles », une œuvre qui l’influencera profondément.

Brillante étudiante, elle est la première de sa famille à obtenir un diplôme d’enseignement secondaire. Elle poursuit ses études à l’université de Syracuse puis obtient une maîtrise à l’université du Wisconsin. Elle commence sa carrière d’écrivaine dès l’âge de 14 ans et publie son premier recueil de nouvelles « By the North Gate » en 1963.

Autrice prolifique, elle a écrit plus de soixante-dix ouvrages dans des genres divers : romans, nouvelles, poésie, théâtre et essais. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent « Blonde » (2000), une fiction sur Marilyn Monroe, « Nous étions les Mulvaney » (1996) et « Un livre de martyrs américains » (2017). Elle a également publié plusieurs romans policiers sous les pseudonymes de Rosamond Smith et Lauren Kelly.

Sa carrière est jalonnée de prestigieuses récompenses, dont le National Book Award en 1970 pour « Eux », le Prix Femina étranger en 2005 pour « Les Chutes », et le Prix mondial Cino Del Duca en 2020.

Parallèlement à son activité d’écrivaine, elle a mené une carrière universitaire, enseignant la littérature à l’université de Princeton de 1978 à 2014. Veuve de son premier mari Raymond J. Smith en 2008, elle s’est remariée avec le neuroscientifique Charlie Gross, décédé en 2019.

Membre de Mensa, une association pour personnes à QI élevé, Joyce Carol Oates est régulièrement citée parmi les favoris pour le prix Nobel de littérature, preuve de l’importance de son œuvre dans le paysage littéraire contemporain.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

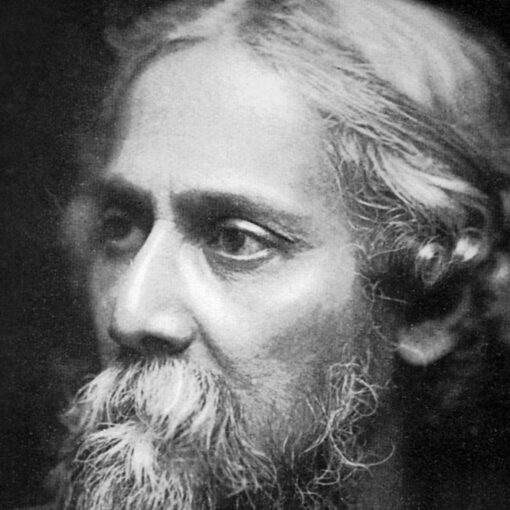

1. Un livre de martyrs américains (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 2 novembre 1999, Luther Dunphy, un chrétien fondamentaliste convaincu d’agir au nom de Dieu, assassine le Dr Augustus Voorhees devant une clinique pratiquant des avortements dans l’Ohio. Ce double meurtre – Dunphy tue aussi le garde du corps du médecin – devient le point de départ d’un drame qui va bouleverser deux familles américaines pendant plus d’une décennie.

D’un côté, la famille Voorhees : une épouse universitaire et trois enfants, dont Naomi, 12 ans, qui ne se remettra jamais de la perte de son père. De l’autre, les Dunphy : une femme déjà fragilisée par la mort accidentelle de sa fille cadette et quatre enfants, notamment Dawn qui trouve refuge dans la boxe. Les deux clans doivent affronter le regard de la société, les procès successifs, puis l’exécution de Luther Dunphy, condamné à la peine capitale.

Autour du livre

En publiant « Un livre de martyrs américains » en 2017, Joyce Carol Oates s’empare d’un sujet qui déchire la société américaine depuis des décennies : l’avortement. Un thème d’une actualité brûlante puisqu’en juin 2022, la Cour suprême des États-Unis abroge le droit constitutionnel à l’IVG, revenant sur l’arrêt historique Roe v. Wade de 1973.

Dans cette fresque monumentale de plus de 800 pages, l’écrivaine évite remarquablement l’écueil du manichéisme en donnant la parole à chaque camp. Elle tisse des parallèles saisissants entre les protagonistes : Luther Dunphy et Augustus Voorhees apparaissent comme les deux faces d’une même pièce, deux hommes prêts à tout sacrifier pour leur cause, y compris leur propre famille. Leurs épouses respectives sombrent pareillement dans la dépression après la tragédie, tandis que leurs enfants doivent affronter l’opprobre social.

La force du texte réside dans sa construction polyphonique qui fait entendre une multitude de voix, notamment celles des deux filles, Naomi Voorhees et Dawn Dunphy. Ces dernières incarnent les dommages collatéraux de l’intransigeance idéologique de leurs pères. Le personnage de Dawn, qui devient boxeuse professionnelle, constitue l’une des figures les plus marquantes du roman.

Les critiques saluent quasi unanimement cet ouvrage ambitieux qui radiographie l’Amérique contemporaine. Le Washington Post le qualifie de « chef-d’œuvre », tandis que The Guardian souligne sa capacité à transcender le simple pamphlet politique pour devenir un page-turner haletant. Seules quelques voix discordantes, comme celle d’Ayana Mathis dans le New York Times, pointent un certain paternalisme dans le traitement des « petits blancs » religieux.

À travers ce livre qui questionne la notion même de martyre, Joyce Carol Oates livre une œuvre qui résonne particulièrement avec les tensions actuelles de la société américaine, où le clivage entre progressistes et conservateurs ne cesse de s’accentuer.

Aux éditions POINTS ; 864 pages.

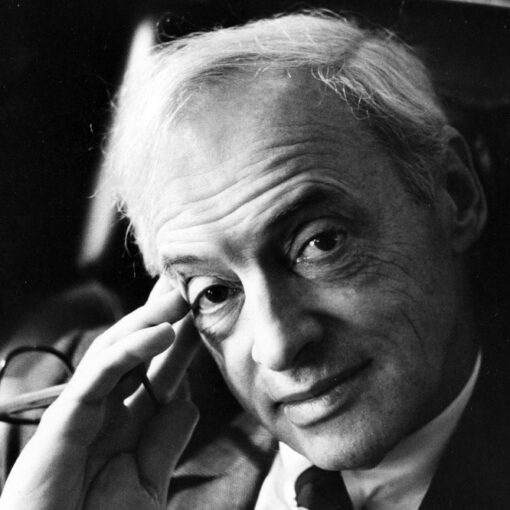

2. Ma vie de cafard (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une bourgade proche des chutes du Niagara, Violet Rue grandit au sein d’une famille nombreuse d’origine irlandaise. Dernière-née d’une fratrie de sept enfants, cette fillette de douze ans voue une admiration sans bornes à son père, un homme dur mais qu’elle adore, et à ses frères aînés qui ne lui accordent que peu d’attention.

Sa vie bascule en novembre 1991 quand elle surprend ses frères Jerome Junior et Lionel de retour d’une virée nocturne, nettoyant frénétiquement une batte de baseball ensanglantée. Quelques jours plus tard, la ville apprend qu’un lycéen noir, Hadrian Johnson, a succombé à ses blessures après avoir été sauvagement battu. Terrorisée par ce qu’elle a vu cette nuit-là et menacée par l’un de ses frères, Violet craque et révèle aux autorités l’implication de Jerome Junior et Lionel dans ce crime raciste.

Cette confession lui vaut d’être immédiatement bannie par sa famille et envoyée vivre chez une tante à plus de 130 kilomètres. Commence alors pour Violet une « vie de cafard », marquée par la culpabilité, la peur des représailles et une succession de prédateurs qui profitent de sa vulnérabilité. Pendant treize ans, elle tente de se reconstruire tout en espérant obtenir le pardon des siens.

Autour du livre

À l’origine de « Ma vie de cafard », paru en 2019, se trouve une nouvelle intitulée « Curly Red », publiée dans Harper’s Magazine en 2003 puis reprise dans le recueil « Vous ne me connaissez pas » en 2004. Joyce Carol Oates a longuement mûri cette histoire d’une jeune fille qui, sous la contrainte, révèle une vérité dévastatrice pour sa famille. Au fil des années, l’autrice accumule notes et scènes, sachant déjà comment l’histoire de Violet se développera.

Le récit s’inscrit dans une Amérique des années 1990 encore profondément gangrénée par le racisme. South Niagara, ville fictive de l’État de New York, incarne cette réalité sociale où les divisions raciales persistent. Les Kerrigan, famille catholique d’origine irlandaise, représentent cette Amérique blanche qui refuse de regarder ses propres démons en face. Le crime perpétré par les frères de Violet cristallise toutes les tensions : le meurtre d’un jeune Noir devient prétexte à une rhétorique de victimisation de la part de la communauté blanche.

La narration alterne entre première, deuxième et troisième personne, reflétant la fragmentation identitaire de Violet. Cette instabilité du point de vue traduit son incapacité à se fixer, à trouver sa place après son bannissement. Les changements de perspective créent un effet de dissociation qui fait écho au trauma vécu par la protagoniste.

La thématique de la loyauté familiale traverse les pages comme un fil rouge. Joyce Carol Oates pose une question morale fondamentale : que doit-on à sa famille quand celle-ci se rend coupable d’actes criminels ? Le dilemme de Violet transcende la simple opposition entre bien et mal pour interroger la nature même des liens familiaux. « Une famille ressemble à un arbre géant. Il peut être gravement atteint, en train de mourir ou de pourrir, ses racines restent inextricablement enchevêtrées », écrit-elle.

Les critiques ont accueilli le livre de façon mitigée. Si certains saluent la puissance psychologique du portrait de Violet, d’autres jugent que l’accumulation des épreuves confine parfois à l’invraisemblance. Le Star Tribune qualifie néanmoins l’œuvre de « near-masterpiece » et loue sa capacité à capturer une part de la noirceur de la vie américaine.

« Ma vie de cafard » s’inscrit dans la continuité des grandes préoccupations de Joyce Carol Oates : la violence masculine, les conflits raciaux, la vulnérabilité féminine. Ces thèmes, déjà présents dans des romans comme « Nous étions les Mulvaney » (1996), prennent ici une résonance particulière à l’ère du mouvement #MeToo et des tensions raciales persistantes aux États-Unis.

Aux éditions POINTS ; 480 pages.

3. Blonde (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Los Angeles, années 1950. Une petite fille solitaire du nom de Norma Jeane Baker devient, sous les sunlights d’Hollywood, l’une des plus grandes stars du cinéma mondial : Marilyn Monroe. Son enfance est marquée par l’absence d’un père qu’elle ne connaîtra jamais et une mère atteinte de troubles psychiatriques, qui tente un jour de la noyer dans son bain. Placée en orphelinat puis dans des familles d’accueil, elle se marie à 16 ans pour échapper à cet enfer.

De pin-up pour calendriers à star internationale, son ascension est aussi rapide que destructrice. Les studios la façonnent en sex-symbol, tandis qu’elle rêve de rôles dramatiques et lit en secret Tchekhov et Pascal. Ses mariages successifs avec un champion de baseball puis un dramaturge célèbre, ses liaisons tumultueuses jusqu’à la Maison Blanche, ses fausses couches à répétition et sa dépendance croissante aux médicaments dessinent la trajectoire d’une femme en quête perpétuelle d’amour et de reconnaissance.

Autour du livre

À l’origine, « Blonde » ne devait pas dépasser 175 pages. Le manuscrit final en compte pourtant plus de 700, témoignant de l’emprise qu’exerce Marilyn Monroe sur Joyce Carol Oates pendant la rédaction. Cette biographie romancée, publiée en 2000, reçoit un accueil critique contrasté : finaliste du prix Pulitzer et du National Book Award, elle suscite autant l’admiration que la controverse.

Oates prend d’emblée ses distances avec le genre biographique traditionnel, revendiquant une approche fictionnelle qui lui permet de « distiller » la vie de son héroïne. Ainsi, là où la réalité compte de nombreux foyers d’accueil, le roman n’en retient qu’un seul, fictif. Les amants, crises médicales et tentatives de suicide sont également condensés en quelques épisodes symboliques. Cette liberté créatrice se manifeste jusque dans la désignation des personnages : Joe DiMaggio devient « l’Ex-Athlète », Arthur Miller « le Dramaturge », leurs noms réels n’apparaissant jamais.

La structure en cinq actes – L’Enfant, La Jeune Fille, La Femme, Marilyn, La Vie après la mort – confère une dimension tragique shakespearienne au destin de Norma Jeane Baker. À travers une narration kaléidoscopique alternant les points de vue et les styles d’écriture, Oates dépeint la progressive fragmentation identitaire de son héroïne, déchirée entre Norma Jeane et Marilyn. Les passages hallucinatoires, dépourvus de ponctuation hormis le caractère « & », transcrivent la panique et la désorganisation mentale du personnage.

Dans une perspective féministe, Oates expose la violence systémique à l’œuvre dans l’industrie hollywoodienne des années 1950. Le corps de Marilyn devient le lieu d’une exploitation sans merci, réduit à ses « seins mammouthesques ». Certaines scènes particulièrement crues, comme celle où l’actrice doit satisfaire sexuellement les dirigeants du studio, ont choqué les lecteurs attachés à l’image glamour de l’icône.

L’adaptation cinématographique par Andrew Dominik en 2022, avec Ana de Armas dans le rôle-titre, ravive les débats sur la représentation de Marilyn Monroe. Le film, comme le roman, divise la critique par son parti pris radical et sa violence assumée. Ana de Armas reçoit néanmoins une nomination aux Oscars pour son interprétation.

« Blonde » constitue une œuvre charnière dans la carrière de Joyce Carol Oates, qui considère ce roman comme l’un des deux livres (avec « Eux », publié en 1969) pour lesquels elle sera principalement reconnue. En 2020, l’ouvrage lui vaut le prix mondial Cino Del Duca.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 1115 pages.

4. La fille du fossoyeur (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1936, une famille juive allemande débarque à New York, fuyant la montée du nazisme. Leur fille Rebecca naît sur le bateau, dans le port. Son père, jadis professeur respecté à Munich, devient fossoyeur dans une bourgade de l’État de New York. La déchéance sociale et l’hostilité des habitants précipitent ses parents dans une spirale destructrice.

Après une tragédie familiale dont elle est témoin à treize ans, Rebecca épouse Niles Tignor, un homme violent qui la maltraite. Pour protéger son fils, elle s’enfuit et change d’identité. Sa vie est alors une succession de fuites et de métamorphoses jusqu’à sa rencontre avec Chet Gallagher, un pianiste de jazz qui lui offre enfin la possibilité d’une existence plus sereine.

Autour du livre

Inspiré de la vie de sa grand-mère paternelle, « La fille du fossoyeur » de Joyce Carol Oates dévoile les pans d’une Amérique d’après-guerre peu accueillante envers les réfugiés juifs. La genèse de cette œuvre s’inscrit dans un contexte particulier : la romancière attend le décès de ses parents, en 2000 et 2003, pour oser s’attaquer à cette histoire familiale jalonnée de silences. Sa grand-mère, dont le père fossoyeur avait menacé sa fille avant de tuer son épouse puis de se suicider, constitue la matrice narrative de ce récit publié en 2007.

La publication connaît plusieurs reports, l’éditeur américain préférant mettre en avant d’autres œuvres jugées plus « controversées ». L’épilogue épistolaire paraît d’abord sous forme de nouvelle dans Harper’s Magazine en juillet 2004, puis est repris dans « The Best American Short Stories of 2005 » avant d’être intégré au roman. Dès sa sortie, « La fille du fossoyeur » se hisse à la 17e place sur la liste des best-sellers du New York Times et est finaliste du National Book Critics Circle Award for Fiction en 2007.

La narration alterne entre différentes temporalités, une tension permanente entre le présent de Rebecca et son passé qui la rattrape sans cesse. Cette structure en strates temporelles reflète la complexité identitaire du personnage principal, pris entre son identité de naissance et celle qu’elle se forge pour survivre. La musique traverse l’œuvre comme un fil conducteur salvateur, depuis les souvenirs du piano maternel jusqu’au talent prodigieux du fils.

Les critiques soulignent l’intensité psychologique du texte, particulièrement dans sa capacité à dépeindre les mécanismes de la violence domestique et ses répercussions transgénérationnelles. L’épilogue épistolaire, que Joyce Carol Oates avoue relire en pleurant malgré en être l’autrice, apporte une dimension supplémentaire en questionnant la transmission de la mémoire et le poids de l’Histoire.

La question de l’identité juive et de l’intégration dans l’Amérique d’après-guerre constitue la toile de fond historique du roman. À travers l’épisode du Saint-Louis, navire transportant 937 passagers juifs refoulés par les États-Unis en 1939, Oates inscrit l’histoire individuelle de Rebecca dans la grande Histoire et questionne la responsabilité américaine face à l’Holocauste.

Les thèmes abordés touchent à l’universel : la résilience face aux traumatismes, la quête identitaire, la transmission intergénérationnelle, mais aussi la condition féminine dans une société patriarcale. « La fille du fossoyeur » pose également la question de la mémoire et de sa reconstruction, notamment à travers les silences familiaux que Joyce Carol Oates a dû combler par l’imagination.

Aux éditions POINTS ; 704 pages.

5. Nous étions les Mulvaney (1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Vallée du Chautauqua, État de New York, années 1970. Les Mulvaney mènent une existence idyllique dans leur ferme aux murs couleur lavande. Michael dirige une entreprise florissante tandis que Corinne s’occupe de leurs quatre enfants et des nombreux animaux qui peuplent leur domaine. Mike Jr excelle au football américain, Patrick brille par son intelligence, Marianne rayonne de gentillesse et Judd, le plus jeune, observe cette harmonie familiale avec admiration.

Un soir de Saint-Valentin 1976, l’impensable survient : Marianne est violée par un camarade de classe. Dans cette petite communauté rurale où règnent les conventions sociales, le silence s’impose. Incapable d’affronter ce traumatisme, le père rejette sa fille et l’exile chez une lointaine cousine. La famille autrefois soudée vole en éclats : les garçons s’éloignent, Michael plonge dans l’alcoolisme, le couple se déchire. La vente de la ferme signe la fin d’une époque.

Autour du livre

« Nous étions les Mulvaney » s’inscrit dans le panorama des grandes fresques familiales américaines des années 1990, aux côtés d’œuvres comme « Paradis » de Toni Morrison ou « Pastorale américaine » de Philip Roth. Publié en 1996, le livre devient rapidement un succès commercial et critique, notamment grâce à sa sélection dans le club de lecture d’Oprah Winfrey en 2001.

La force du récit réside dans sa capacité à disséquer la mécanique implacable de l’effondrement d’une famille en apparence idéale. Joyce Carol Oates y dépeint l’Amérique rurale et puritaine des années 1970-1980, où les conventions sociales et l’hypocrisie règnent en maîtres. La structure narrative, qui alterne entre le point de vue de Judd, le benjamin devenu journaliste, et des passages omniscients consacrés aux autres membres de la famille, permet une radiographie précise des blessures individuelles et collectives.

Les thématiques du livre – le viol, la honte, la vengeance, la désintégration familiale – s’inscrivent dans une réflexion plus large sur le rêve américain et ses failles. À travers le personnage de Marianne, victime sacrifiée sur l’autel des convenances sociales, Joyce Carol Oates questionne la condition féminine dans une société patriarcale. Le père Michael incarne quant à lui la figure tragique de l’homme incapable de protéger les siens, dont l’orgueil blessé précipite la chute.

Le roman bénéficie en 2002 d’une adaptation en téléfilm par Lifetime Television, avec Beau Bridges et Blythe Danner dans les rôles principaux, qui reçoit trois nominations aux Emmy Awards. Traduit dans de nombreuses langues, dont l’hébreu, le français et l’italien, « Nous étions les Mulvaney » confirme la stature internationale de Joyce Carol Oates. L’universalité de son propos sur les liens familiaux et leur fragilité transcende les frontières culturelles.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 704 pages.

6. Boucher (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New Jersey, années 1850. Le Dr Silas Weir, médecin au parcours universitaire médiocre, prend la direction de l’Asile des femmes aliénées de Trenton. Frustré par une carrière qui ne répond pas à ses ambitions, il voit dans cet établissement l’opportunité de se faire un nom dans l’histoire de la médecine.

Sous couvert d’avancées scientifiques, il transforme l’asile en laboratoire d’expérimentation sur ses patientes, principalement des servantes sous contrat et des femmes internées pour « hystérie ». Sans anesthésie, il pratique des opérations gynécologiques brutales, persuadé que les organes génitaux sont responsables des troubles mentaux féminins. L’arrivée de Brigit, une jeune Irlandaise albinos atteinte d’une fistule, marque un tournant : après l’avoir soignée, il en fait sa principale assistante mais aussi le sujet de multiples interventions chirurgicales.

Autour du livre

Dans « Boucher », Joyce Carol Oates s’empare d’un pan sombre de l’histoire médicale américaine en composant un personnage fictif, Silas Weir, à partir de trois médecins ayant réellement existé au XIXe siècle, notamment J. Marion Sims, considéré comme le « père de la gynécologie moderne ». Cette fiction historique s’inscrit dans une période charnière où la gynécologie et la psychiatrie tâtonnent encore, laissant le champ libre aux expérimentations les plus barbares sur des femmes vulnérables.

La construction narrative, remarquablement orchestrée, alterne entre plusieurs voix : celle du médecin lui-même à travers ses carnets, celle de son fils qui compile les documents, et celle de Brigit, une patiente devenue assistante. Cette polyphonie permet de déconstruire progressivement l’image que le docteur Weir tente de donner de lui-même, révélant peu à peu sa monstruosité sous des dehors de science et de progrès.

La figure centrale de Silas Weir incarne l’archétype du médecin médiocre dévoré par l’ambition et le désir de reconnaissance paternelle. Sa répugnance initiale pour l’anatomie féminine, qu’il qualifie de « spectacle infernal pour l’œil », se transforme en une obsession malsaine lorsqu’il prend la direction de l’asile de Trenton. Sous couvert d’avancées médicales, il perpètre des atrocités sur ses patientes, considérant que « les organes féminins possèdent moins de terminaisons nerveuses », justifiant ainsi l’absence d’anesthésie.

La parution de ce livre en 2024 entre en résonance avec l’actualité des droits des femmes, notamment aux États-Unis. Les débats contemporains sur l’autonomie corporelle féminine trouvent un écho glaçant dans ces pages qui rappellent comment la médecine a historiquement servi d’instrument de contrôle sur le corps des femmes.

L’originalité du texte réside aussi dans sa dimension sociale : par-delà la question médicale, Oates met en lumière le système des travailleurs sous contrat, forme d’esclavage déguisé qui touchait particulièrement les immigrés irlandais. Cette double oppression – celle du genre et celle de la classe sociale – trouve son incarnation dans le personnage de Brigit, jeune servante irlandaise albinos.

À 86 ans, Joyce Carol Oates livre ici l’un de ses textes les plus âpres, qui s’inscrit dans la lignée de ses précédents romans sur les violences faites aux femmes, comme « Blonde » ou « Un livre de martyrs américains ». La publication de « Boucher » coïncide également avec le procès des viols de Mazan en France, donnant une actualité troublante à cette œuvre qui interroge la persistance des violences patriarcales à travers les siècles.

Aux éditions PHILIPPE REY ; 473 pages.

7. Les chutes (2004)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En juin 1950, une jeune mariée se réveille seule dans sa chambre d’hôtel à Niagara Falls. Son époux, un pasteur qu’elle vient d’épouser sans amour, s’est jeté dans les chutes du Niagara. Cette tragédie marque le début d’une histoire qui s’étend sur trois décennies, centrée sur Ariah, surnommée « la Veuve blanche des Chutes » après avoir guetté pendant sept jours la remontée du corps de son mari.

Le destin d’Ariah bascule quand elle rencontre Dirk Burnaby, un séduisant avocat issu de la haute société locale. Leur passion débouche sur un mariage et la naissance de trois enfants. Mais leur vie bascule lorsque Dirk s’engage dans un combat juridique perdu d’avance : défendre des familles modestes victimes de graves pollutions industrielles, dans ce qui deviendra le scandale du Love Canal. Cette lutte contre les puissants de Niagara Falls aura des conséquences dramatiques pour les Burnaby.

Autour du livre

Publié en 2004 aux États-Unis, « Les chutes » de Joyce Carol Oates s’enracine dans son territoire natal – les environs des chutes du Niagara, où elle a grandi non loin de Lockport. Cette proximité géographique imprègne les pages d’une connaissance intime des lieux et de leur influence sur les habitants.

Les chutes du Niagara s’érigent en véritable personnage du récit, omniprésentes avec leur grondement perpétuel et leur brume enveloppante. Leur force magnétique attire inexorablement certains personnages vers l’abîme, tandis que d’autres tentent de résister à leur appel mortifère. Cette dualité mortelle/vitale des chutes reflète la nature paradoxale d’Ariah, figure centrale énigmatique qui oscille entre fragilité et force destructrice.

La construction du roman s’articule autour de changements subtils de points de vue et de narrateurs. Cette polyphonie permet d’éclairer sous différents angles les événements et les personnages, tout en maintenant zones d’ombre et mystères. Les pensées intimes des protagonistes s’expriment en italique, créant un effet de proximité troublant avec leur psychologie complexe.

Au-delà de la saga familiale, Joyce Carol Oates dresse un portrait sans concession de l’Amérique des années 1950-1970. L’affaire du Love Canal, basée sur des faits réels, dénonce la corruption des élites locales et les ravages écologiques de l’industrialisation effrénée. Cette critique sociale s’incarne notamment dans le personnage de Dirk Burnaby, avocat idéaliste qui paie de sa vie son combat contre les intérêts économiques.

Le roman obtient en 2005 le prix Femina étranger. La critique salue particulièrement la capacité de Joyce Carol Oates à entremêler différents genres – gothique, policier, chronique sociale – sans jamais perdre en cohérence. La dimension mythique des chutes confère à l’ensemble une portée universelle, transformant l’histoire d’une famille en méditation sur la nature humaine confrontée aux forces qui la dépassent.

Aux éditions POINTS ; 576 pages.

8. Carthage (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une bourgade du nord de l’État de New York du nom de Carthage, la famille Mayfield mène une existence paisible jusqu’à ce soir de juillet 2005. Cressida, la cadette de 19 ans, disparaît sans laisser de trace. Brillante mais un brin marginale, elle a toujours vécu difficilement sa différence avec sa sœur Juliet, incarnation de la grâce et de la réussite.

Les soupçons se portent rapidement sur Brett Kincaid, l’ex-fiancé de Juliet. Ce jeune soldat, rentré mutilé d’Irak, rongé par les souvenirs du front, finit par avouer le crime. Les indices accablants et son comportement erratique semblent confirmer sa culpabilité, même si le corps reste introuvable. La famille se déchire alors que s’ouvre un long processus judiciaire.

Sept ans plus tard apparaît un mystérieux personnage. Il vient bouleverser les certitudes établies et force chacun à réexaminer son rôle dans cette tragédie familiale. La vérité qui émerge alors met en lumière les conséquences dévastatrices d’un acte né du mal-être et de l’incompréhension.

Autour du livre

Avec « Carthage », Joyce Carol Oates livre une radiographie musclée de l’Amérique post-11 septembre. L’intrigue se déroule dans une petite ville de l’État de New York, où le trauma de la guerre en Irak fait irruption dans la vie paisible d’une famille modèle. En filigrane se dessine une critique au vitriol de la société américaine contemporaine, de ses institutions défaillantes et de ses mythes fondateurs.

Le choix du titre n’est pas anodin : comme l’antique cité carthaginoise vouée à la destruction, la ville fictive de Carthage devient le théâtre d’un effondrement. La famille Mayfield, pilier de la communauté locale, implose après la disparition de Cressida, la cadette. Cette tragédie met en lumière les failles qui lézardaient déjà l’édifice familial, notamment à travers l’opposition entre les deux sœurs – Juliet « la belle » et Cressida « l’intelligente », admiratrice des trompe-l’œil d’Escher dont les perspectives labyrinthiques font écho à sa propre complexité psychologique.

La structure du roman, savamment orchestrée en trois parties – disparition, exil, retour – permet à Oates d’alterner les points de vue et de multiplier les angles d’approche. Le récit oscille entre différents registres narratifs : témoignages, documents censurés, passages en italique, bribes de conscience. Cette polyphonie culmine dans une remarquable séquence consacrée à la visite d’une prison de haute sécurité en Floride, qui constitue le pivot central du livre.

Les thèmes qui parcourent « Carthage » résonnent avec une actualité brûlante : l’impact dévastateur de la guerre sur les jeunes soldats, illustré par le personnage de Brett Kincaid ; la réalité brutale du système carcéral américain ; la fragilité des liens familiaux ; le pouvoir rédempteur du pardon. Le roman interroge également la notion d’identité à travers le personnage de Cressida qui, tel un personnage d’Escher, se perd dans les méandres de sa propre reconstruction.

« Carthage » emprunte à la tragédie antique sa dimension cathartique tout en s’inscrivant dans une tradition typiquement américaine : celle du roman gothique contemporain qui sonde les zones d’ombre de la psyché collective. Les références shakespeariennes, notamment à travers le choix des prénoms, ajoutent une dimension mythologique à ce drame familial.

Le roman s’impose ainsi comme une méditation sur la violence – institutionnelle, guerrière, familiale – qui gangrène la société américaine. Les scènes situées dans le pénitencier d’Orion, décrites avec une précision clinique, rappellent les analyses de Michel Foucault sur le monde carcéral. Cette immersion dans les ténèbres de l’Amérique contemporaine confirme la position de Joyce Carol Oates comme l’une des consciences morales les plus aiguës de la littérature américaine.

Aux éditions POINTS ; 608 pages.

9. Petite sœur, mon amour (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Années 1990. À dix-neuf ans, Skyler Rampike entreprend de raconter le meurtre de sa petite sœur Bliss, survenu une décennie plus tôt dans leur demeure cossue du New Jersey. Cette confession d’un jeune homme brisé par les médicaments et les séjours en instituts psychiatriques lève le voile sur les années qui ont précédé la tragédie, quand sa sœur de six ans était acclamée comme l’étoile montante du patinage artistique américain.

Les parents Rampike incarnent le rêve américain : Bix, le père, cadre supérieur charismatique et volage ; Betsey, la mère, obsédée par la réussite sociale et la religion. Quand le jeune Skyler se blesse en gymnastique et devient boiteux, toutes les ambitions familiales se reportent sur Bliss. La fillette enchaîne les compétitions sous une pression constante, gavée de médicaments. Jusqu’à cette nuit fatale où son corps est découvert dans la cave familiale.

Autour du livre

À partir d’un fait divers qui a secoué l’Amérique en 1996 – l’assassinat non résolu de JonBenet Ramsey, une fillette de six ans star des concours de beauté – Joyce Carol Oates déploie une trame narrative dérangeante qui démonte les mécanismes d’une société malade. Transposant l’histoire dans l’univers du patinage artistique, elle confie la narration à Skyler Rampike, le frère aîné de la victime, qui dix ans après les faits, entreprend de restituer sa version des événements dans un récit fragmenté, émaillé de notes de bas de page et de digressions.

La construction singulière du texte reflète l’état mental instable du narrateur, un jeune homme de 19 ans ravagé par les médicaments et rongé par la culpabilité. Son témoignage chaotique déconstruit impitoyablement l’image d’une famille en apparence idéale des beaux quartiers du New Jersey. Le père, Bix Rampike, incarne l’archétype du mâle alpha américain obsédé par la réussite sociale. La mère Betsey, frustrée dans ses ambitions de patineuse, reportera tous ses espoirs sur sa fille, transformée dès l’âge de quatre ans en machine à gagner des compétitions.

L’écriture nerveuse de Joyce Carol Oates décortique les ressorts pervers d’une société où le paraître prime sur l’être. Les enfants deviennent les instruments des ambitions parentales, gavés de médicaments dès le plus jeune âge pour supporter la pression. Elle dénonce également l’hypocrisie religieuse, la vulgarité des médias qui se repaissent du malheur, et le voyeurisme malsain des réseaux sociaux qualifiés de « cybercloaque ».

La force du livre tient notamment dans sa manière de distiller le doute sur l’identité du meurtrier. Si un pédophile finit par avouer le crime, les soupçons continuent de planer sur chaque membre de la famille, à commencer par Skyler lui-même, qui n’est pas certain de son innocence. Cette incertitude maintenue jusqu’aux dernières pages traduit toute l’ambiguïté morale d’une société qui broie ses enfants au nom de la réussite.

« Petite sœur, mon amour » s’inscrit dans la lignée de « Blonde », autre chef-d’œuvre de Joyce Carol Oates qui revisitait le mythe de Marilyn Monroe. Dans les deux cas, la romancière s’empare d’un destin tragique pour livrer une critique au vitriol du rêve américain et de ses dérives mortifères.

Aux éditions POINTS ; 744 pages.

10. Babysitter (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Detroit, 1977. Hannah Jarrett mène une existence privilégiée dans les quartiers huppés de la ville. Épouse d’un homme d’affaires prospère, mère de deux enfants dont s’occupe une gouvernante philippine, elle remplit son emploi du temps entre galas de charité et déjeuners mondains. Mais sous le vernis de cette vie en apparence parfaite couve un profond ennui.

Lors d’une soirée mondaine, un homme mystérieux, connu seulement sous les initiales Y.K., effleure son poignet. Ce simple contact suffit à bouleverser Hannah qui accepte bientôt de le retrouver dans la chambre 6183 du Renaissance Grand Hotel. Cette liaison s’avère rapidement toxique, mais Hannah, prisonnière d’une relation d’emprise, ne parvient pas à s’en défaire. Dans le même temps, la région est secouée par une série de meurtres d’enfants perpétrés par un criminel que la presse a surnommé « Babysitter ».

Autour du livre

Écrit pendant le premier confinement de 2020, « Babysitter » puise sa matière dans un fait divers authentique qui s’est déroulé dans le comté d’Oakland près de Détroit entre 1976 et 1977. À cette époque, un tueur en série jamais identifié avait enlevé, torturé et assassiné au moins quatre enfants, dont les corps avaient été retrouvés soigneusement lavés et disposés, leurs vêtements proprement pliés à leurs côtés.

Joyce Carol Oates transpose ces événements dans le Détroit de 1977, une ville encore meurtrie par les émeutes raciales de 1967. Cette toile de fond historique sert de caisse de résonance aux thématiques qui irriguent le texte : la ségrégation raciale, la violence systémique, la misogynie, l’hypocrisie d’une bourgeoisie blanche repliée dans ses quartiers résidentiels.

La structure narrative se démarque par son caractère expérimental. Les premières pages s’attardent ainsi sur quelques minutes décisives, dilatées à l’extrême, durant lesquelles Hannah Jarrett s’apprête à rejoindre son amant mystérieux dans la chambre 6183 du Renaissance Grand Hotel. Cette scène inaugurale, reprise et modulée comme un leitmotiv musical, installe d’emblée une atmosphère de tension et d’incertitude qui ne se relâchera plus.

La narration procède ensuite par fragments, alternant différentes temporalités et points de vue. Cette fragmentation formelle fait écho à la désintégration progressive de la psyché d’Hannah, prisonnière d’une relation toxique avec un homme dont elle ignore jusqu’au nom. À travers ce personnage d’épouse bourgeoise en quête d’intensité existentielle, Joyce Carol Oates dissèque les mécanismes de l’emprise et les ravages du patriarcat.

La romancière américaine entremêle habilement plusieurs registres : thriller psychologique, chronique sociale, étude de mœurs. Mais elle transcende ces catégories pour livrer une méditation glaçante sur la nature du mal et sa capacité à contaminer toutes les strates de la société. Les descriptions crues de violences sexuelles et d’abus pédophiles confèrent au récit une dimension proprement cauchemardesque.

La fin ouverte du roman, typique de l’écriture de Joyce Carol Oates, prolonge le sentiment de malaise en refusant toute résolution simpliste. Cette ambiguïté délibérée invite à une relecture attentive pour déceler les indices disséminés au fil des pages. Une seconde lecture s’impose pour saisir pleinement les subtilités de cette œuvre dense et dérangeante, qui compte parmi les réalisations les plus abouties de son autrice.

Aux éditions POINTS ; 624 pages.