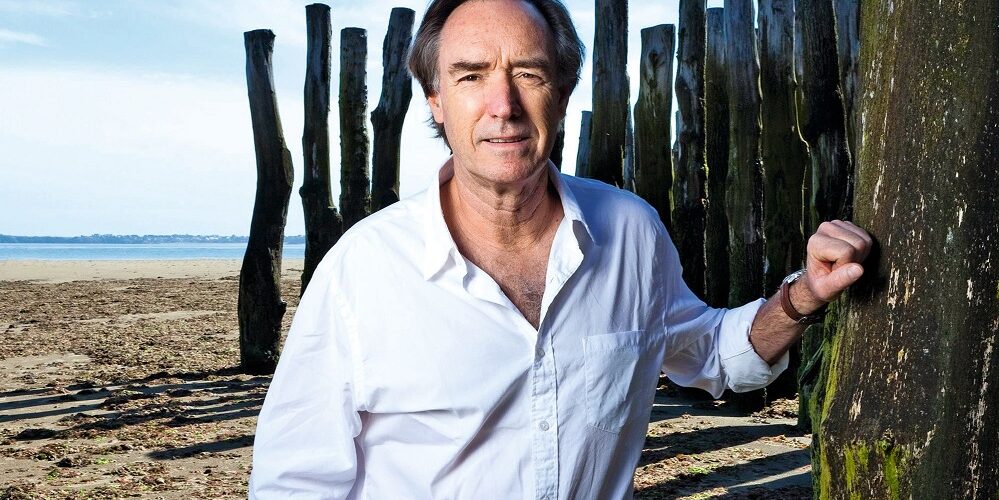

Jim Fergus est un écrivain américain né le 23 mars 1950 à Chicago. Né d’une mère française et d’un père américain, il développe très tôt une passion pour la culture Cheyenne lors de voyages dans l’Ouest américain avec son père. Orphelin à 16 ans, il s’installe dans le Colorado pour poursuivre ses études.

Après une période en Floride où il enseigne le tennis, il retourne dans le Colorado en 1980 et s’établit dans la petite ville de Rand pour se consacrer à l’écriture. Il débute sa carrière comme journaliste avant de publier son premier livre « Espaces sauvages » en 1992.

Son premier roman « Mille femmes blanches » (1998) connaît un grand succès. Il raconte l’histoire de femmes blanches livrées aux Indiens par le gouvernement américain. Cette œuvre deviendra le premier volet d’une saga. Fergus évoque également son histoire familiale dans « Marie-Blanche » (2011), un roman inspiré de sa mère et sa grand-mère françaises.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Mille femmes blanches (1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1874, le chef cheyenne Little Wolf se rend à Washington pour proposer un marché singulier au président Grant : échanger mille femmes blanches contre mille chevaux. Ce projet, officiellement rejeté, se met pourtant secrètement en place. Le gouvernement y voit l’opportunité d’accélérer l’intégration des Indiens à la société américaine, tout en se débarrassant de femmes jugées indésirables – prostituées, criminelles ou internées.

May Dodd fait partie du premier contingent. Cette jeune femme de bonne famille, enfermée en asile psychiatrique pour avoir eu deux enfants hors mariage, accepte de participer à l’échange pour retrouver sa liberté. À travers ses carnets intimes, elle raconte son quotidien dans la tribu cheyenne, son mariage avec Little Wolf, ses amitiés avec d’autres « épouses blanches » aux destins extraordinaires. Elle découvre un peuple fier dont le mode de vie est menacé par l’avidité des colons et la duplicité du gouvernement.

Autour du livre

En s’appuyant sur un fait historique avéré – la rencontre en 1874 entre le chef cheyenne Little Wolf et le président américain Ulysses S. Grant – Jim Fergus développe une fiction qui rencontre un succès inattendu. En France, l’ouvrage se maintient 57 semaines dans la liste des meilleures ventes et dépasse les 400 000 exemplaires vendus, soit presque le double des ventes américaines.

La structure narrative repose sur un artifice qui brouille volontairement la frontière entre réalité et fiction : des carnets intimes et une correspondance attribués à May Dodd, personnage central, sont « découverts » par son arrière-petit-fils. Cette ambiguïté initiale soulève des débats passionnés parmi les critiques, certains reprochant à l’éditeur français d’avoir entretenu le doute sur la véracité des événements relatés.

Les portraits de femmes constituent l’une des forces majeures du récit. Chaque personnage féminin incarne un archétype social de l’Amérique de 1875 : l’aristocrate déchue, l’artiste anglaise, la protestante rigide, les jumelles irlandaises truculentes. Jim Harrison salue d’ailleurs « ce roman splendide, puissant et exaltant », tandis que Rick Bass le qualifie de « captivant, divertissant, bien écrit et bien raconté. »

Les critiques soulignent néanmoins plusieurs anachronismes, notamment dans le comportement et le langage des personnages féminins, jugés trop modernes pour l’époque. L’héroïne principale, May Dodd, cristallise ces réserves : son émancipation et sa liberté de ton apparaissent peu crédibles dans le contexte d’une Amérique victorienne puritaine.

« Mille femmes blanches » ouvre la voie à une série, complétée par « La Vengeance des mères » (2016), « Les Amazones » (2019), « May et Chance » (2022) et « Le Monde véritable » (2024). Hollywood a acquis les droits d’adaptation et plusieurs versions du scénario ont déjà été rédigées par Jim Fergus lui-même.

En témoignage de son engagement pour la cause amérindienne, Jim Fergus reverse 5 % des droits d’auteur à une école indienne du Montana, la St. Labre Indian School.

Aux éditions POCKET ; 512 pages.

2. Mille femmes blanches – La Vengeance des mères (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1875, Nebraska. Le gouvernement américain envoie des femmes blanches, la plupart recrutées de force dans les prisons et les asiles, pour épouser des guerriers cheyennes. Cette initiative découle d’un accord entre le président Grant et le chef Little Wolf : mille chevaux contre mille femmes. Mais l’armée trahit sa parole et extermine la tribu. Seules quelques femmes en réchappent.

Parmi les survivantes, les sœurs Margaret et Susan Kelly ont perdu leurs enfants dans ce massacre. Recueillies par la tribu de Sitting Bull, elles jurent de faire payer l’armée américaine. L’arrivée de sept nouvelles femmes blanches, dont l’indomptable Molly McGill, bouleverse leur quotidien. Ces femmes aux parcours tumultueux s’unissent dans un même combat : leur survie face à un ennemi déterminé à les éliminer.

Autour du livre

Dix-huit années séparent la publication de « Mille femmes blanches » et sa suite « La Vengeance des mères ». Jim Fergus n’avait initialement pas prévu de donner une continuation à son best-seller, qui s’est écoulé à plus de 400 000 exemplaires en France. C’est en parcourant les lieux où se déroule son intrigue, ces vastes étendues qui l’inspirent tant, que l’envie lui est venue de poursuivre son récit.

Le choix de la narration à deux voix constitue l’une des innovations majeures de ce second opus. Les carnets alternés de Margaret Kelly et Molly McGill offrent des regards croisés sur les mêmes événements, chacune avec sa sensibilité propre. Cette dualité fait écho à la culture amérindienne elle-même, entre spiritualité et guerre, entre tradition et survie. Pour accentuer l’authenticité des voix, Fergus adapte son écriture au niveau social de chaque narratrice – plus populaire pour l’une, plus distinguée pour l’autre.

Au cœur de cette fresque se dessine un manifeste féministe : les femmes, qu’elles soient blanches ou indiennes, transcendent leurs différences dans la musique, la danse, mais aussi dans la douleur universelle de perdre un enfant. Le roman interroge la légitimité de la vengeance, qui n’apaise jamais vraiment les cœurs meurtris.

« La Vengeance des mères » se lit comme une ode à la solidarité féminine et un réquisitoire contre l’extermination systématique des peuples natifs américains. Jim Fergus emprunte les mots du grand chef lakota Luther Standing Bear pour résumer sa vision : « ce sont les mères et non les guerriers qui créent un peuple et forgent sa destinée ».

Publié d’abord en français aux éditions Le Cherche midi en 2016, puis en version originale anglaise chez St. Martin’s Press en 2017, ce livre est le deuxième volet d’une série. La photographie en couverture n’est pas anodine : elle représente Pretty Nose, une chef de guerre arapaho qui s’est battue contre le général Custer à Little Big Horn. Sa personnalité a suffisamment inspiré Fergus pour qu’il en fasse l’un des personnages de son roman.

Si certains critiques regrettent une trame narrative proche du premier tome, d’autres saluent la profondeur ajoutée aux personnages et l’intensification du propos politique. Le livre se clôt symboliquement la veille de la bataille de Little Big Horn, où la coalition des Cheyennes et des Sioux infligera une défaite mémorable à la cavalerie du général Custer – dernier sursaut d’une civilisation condamnée.

Aux éditions POCKET ; 512 pages.

3. Mille femmes blanches – Les Amazones (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans ce troisième volet de la saga « Mille femmes blanches », l’histoire se déroule en 1876, après la bataille de Little Big Horn. Le récit s’appuie sur les journaux intimes de deux femmes : May Dodd et Molly McGill. Ces femmes font partie d’un programme controversé initié en 1875 par le président Grant, qui a accepté d’échanger mille femmes blanches contre mille chevaux pour les marier à des guerriers cheyennes. Sorties de force des prisons et des asiles, elles devaient favoriser l’intégration des Indiens dans la société américaine.

Au fil des pages, on découvre comment ces femmes, d’abord victimes, se sont progressivement ralliées à la cause indienne. Elles forment désormais une tribu clandestine de guerrières baptisées « Les Cœurs Vaillants », prêtes à tout pour défendre ce peuple face aux massacres perpétrés par l’armée américaine. L’histoire est aussi racontée à travers leurs descendants actuels : Molly Standing Bear et Jon Dodd, qui tentent de faire connaître ces témoignages.

Autour du livre

Troisième volet d’une série entamée il y a vingt ans avec « Mille femmes blanches », « Les Amazones » tisse des liens entre le XIXe siècle et l’époque contemporaine à travers les journaux intimes de deux femmes, May Dodd et Molly McGill. Cette structure narrative originale permet d’établir un pont entre les premiers massacres des peuples autochtones et leur situation actuelle dans les réserves américaines.

La force du livre réside dans ses portraits de femmes guerrières qui forment la société des « Cœurs vaillants ». Ces Amazones modernes incarnent une forme de sororité transcendant les origines ethniques, puisqu’elles rassemblent des femmes blanches, indiennes, mexicaines, françaises ou africaines. Le personnage contemporain de Molly Standing Bear prolonge ce combat en œuvrant pour la défense des femmes amérindiennes victimes de violences.

Jim Fergus aborde frontalement les problématiques contemporaines des réserves : alcoolisme, drogue, perte des repères culturels. Il note qu’aujourd’hui, « les trois quarts des Indiens d’Amérique, l’Alaska y compris, vivent dans les villes et non dans les réserves ». Cette réalité sociologique témoigne de la dissolution progressive des communautés traditionnelles.

Le romancier dévoile aussi des statistiques glaçantes sur la condition des femmes indiennes aujourd’hui : en 2016, sur 5712 femmes et filles indigènes disparues, seules 116 ont été enregistrées dans le fichier officiel. Plus de 80 % d’entre elles subissent des violences physiques, sexuelles ou psychologiques au cours de leur vie.

Inédit aux États-Unis lors de sa parution en France, « Les Amazones » suscite des réactions contrastées : si certains critiques saluent la continuation d’une fresque historique ambitieuse, d’autres regrettent des longueurs et une dimension fantastique qui tranche avec le ton des précédents volumes. Les retrouvailles inattendues entre personnages que l’on croyait disparus divisent également le lectorat.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

4. Mille femmes blanches – May et Chance (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1877. Rescapée du massacre de sa tribu cheyenne d’adoption, May Dodd reprend la route vers Chicago. Cette femme hors norme, issue de la haute société, avait fui l’asile psychiatrique où sa famille l’avait enfermée en participant à un programme d’échange entre le gouvernement américain et les tribus indiennes. Accompagnée de Chance Hadley, un cow-boy aux origines métissées devenu son compagnon, elle part à la recherche des enfants dont son père l’a privée des années plus tôt.

Le couple traverse les grandes plaines du Wyoming jusqu’à l’Illinois, dans une Amérique qui efface peu à peu toute trace de la présence indienne. Les rencontres se succèdent : marchands de chevaux bienveillants, colons hostiles aux « sauvages », policiers corrompus. Leur chemin croise ensuite celui de William Cody, dit Buffalo Bill, qui les intègre à sa troupe itinérante. Cette collaboration les conduira jusqu’en Europe, où ils découvriront peut-être une terre d’accueil plus clémente.

Autour du livre

Dans ce quatrième volet de la saga initiée avec « Mille femmes blanches », Jim Fergus poursuit l’histoire de May Dodd, une héroïne dont le destin hors norme incarne la complexité des relations entre Blancs et Amérindiens dans l’Amérique de la fin du XIXe siècle. « May et Chance » prolonge la réflexion sur le génocide des peuples natifs, thème central de la trilogie précédente, tout en déplaçant le regard vers les conséquences durables de cette politique d’extermination.

La narration, construite sous forme de journal intime, permet d’entrelacer présent et passé, offrant un éclairage nouveau sur des événements déjà évoqués dans les tomes précédents. Cette structure narrative, qui alterne entre les écrits de May et ceux d’A.J. Bartlett pendant son internement, crée un effet de polyphonie qui enrichit la perspective historique.

Le roman se démarque des précédents par son ton plus intimiste et sa focalisation sur le couple formé par May et Chance. Leurs tribulations à travers l’Amérique deviennent le prisme à travers lequel se dessine le portrait d’une nation en pleine mutation : « C’est une bonne chose d’apprendre à vivre avec peu, car on apprécie d’autant plus le confort et le bien-être. Mais à quel prix finalement, car il a fallu pour cela coloniser cette terre, exproprier ses occupants, la transformer pour qu’elle réponde exactement aux besoins des conquérants. »

L’apparition de Buffalo Bill et son Wild West Show constitue l’un des moments forts du récit. Cette figure historique permet d’aborder la question de la représentation et de la mythification de l’Ouest américain, tout en soulignant l’ambiguïté du spectacle qui met en scène les massacres d’Indiens pour le divertissement du public blanc.

Le livre souffre néanmoins de certaines facilités narratives, notamment dans la résolution des conflits et la construction d’une fin qui peut sembler artificiellement heureuse. Plusieurs critiques pointent un essoufflement de l’inspiration par rapport aux volumes précédents, regrettant que le récit perde en intensité ce qu’il gagne en romance.

La dimension historique reste cependant présente à travers l’évocation des réserves indiennes et du sort tragique des peuples natifs : parqués, affamés, privés de leurs terres et de leur mode de vie traditionnel. Le roman illustre comment la « destinée manifeste » a servi de justification idéologique à cette entreprise de destruction systématique.

Le choix de la Camargue comme point final du périple des protagonistes ajoute une dimension internationale inattendue à ce western atypique, qui transcende les frontières du genre pour interroger plus largement la notion d’appartenance et d’identité.

Aux éditions POCKET ; 352 pages.

5. Mille femmes blanches – Le Monde véritable (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1877, Molly McGill, une institutrice emprisonnée à Sing Sing pour le meurtre de son mari violent, se voit offrir une chance inattendue : participer à un programme secret du gouvernement américain. Elle rejoint ainsi mille autres femmes blanches destinées à épouser des guerriers cheyennes. Au contact de sa nouvelle tribu, elle découvre une culture fondée sur l’harmonie avec la nature et goûte à une liberté qu’elle n’avait jamais connue auparavant.

Mais ce bonheur ne dure pas. L’armée américaine massacre la tribu malgré les traités de paix. Face au choix impossible entre retourner dans une société qui l’a brisée ou survivre dans une réserve, Molly décide de suivre une vieille Cheyenne aveugle vers le « Monde véritable », un paradis mythologique amérindien. Elle y retrouve son époux Hawk, leurs filles et leur chien Falstaff dans une prairie édénique. Cette parenthèse enchantée est bientôt troublée par l’arrivée d’une mystérieuse prophétesse qui les alerte d’un danger imminent.

Autour du livre

L’origine de ce texte s’enracine dans un fait historique : la rencontre entre le chef cheyenne Little Wolf et le président américain Ulysses S. Grant en 1873. De cet entretien dont le contenu demeure inconnu, Jim Fergus tire le fil narratif qui irrigue tout son cycle romanesque « Mille femmes blanches » dont ce nouveau livre constitue un prolongement.

Cette fable nostalgique se distingue par sa dimension hybride, à mi-chemin entre le conte et le manifeste écologique. Les illustrations d’Anne-Gaëlle Amiot ponctuent le récit de leurs traits délicats, insufflant une dimension méditative à l’ensemble. Ces dessins ne font pas que décorer : ils amplifient la portée onirique du texte.

La figure centrale de Molly McGill incarne cette tension entre deux mondes : ancienne prisonnière de Sing Sing libérée pour épouser un Cheyenne, elle devient le pont entre la civilisation européenne et la culture amérindienne. Son mari Hawk, doté du pouvoir de métamorphose en faucon, symbolise cette fusion possible entre humanité et nature que le texte appelle de ses vœux.

« Le Monde véritable » soulève des questionnements contemporains sur notre rapport à la nature, tout en critiquant l’hégémonie destructrice de la civilisation européenne sur les peuples autochtones. Les réactions des critiques se révèlent très contrastées : certains y voient une parabole écologique nécessaire, d’autres un recyclage opportuniste des thèmes qui ont fait le succès de la série.

La dimension fantastique du récit, avec ses « changeurs de forme » et son « monde véritable » parallèle au nôtre, permet à Jim Fergus de transcender le simple cadre historique pour tisser une réflexion plus large sur la possibilité d’une autre relation au vivant. La sensibilité féminine y apparaît comme une force de transformation et d’harmonie potentielle entre les cultures.

Aux éditions CHERCHE MIDI ; 160 pages.

6. La Fille sauvage (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1930, les derniers Apaches libres subsistent encore dans les montagnes reculées du Mexique. C’est dans ce contexte qu’une étrange créature est capturée par Bill Flowers, un chasseur de pumas : une jeune Apache sauvage, rapidement surnommée « la Nina Bronca ». Tandis qu’elle dépérit dans sa cellule, exposée à la curiosité malsaine des badauds, Ned Giles, un photographe de 17 ans tout juste orphelin, immortalise son calvaire.

Le destin de la prisonnière bascule quand une expédition financée par de riches Américains se prépare à partir dans la Sierra Madre. Leur but : retrouver un enfant mexicain kidnappé par les Apaches trois ans plus tôt. Ned se joint au groupe hétéroclite composé d’une anthropologue, d’un aristocrate excentrique et de deux scouts indiens. Ensemble, ils élaborent un plan risqué : utiliser la Nina Bronca comme monnaie d’échange pour récupérer le petit garçon disparu.

L’histoire est racontée à travers les carnets de Ned, découverts soixante-sept ans plus tard.

Autour du livre

Publié en 2005, « La Fille sauvage » de Jim Fergus s’inscrit dans la continuité thématique de son précédent succès « Mille femmes blanches » (1998), en abordant à nouveau la question amérindienne par le prisme d’une figure féminine centrale. Le récit se construit autour des carnets de Ned Giles, un jeune photographe de dix-sept ans qui documente la Grande Expédition Apache de 1932, organisée pour libérer un enfant mexicain enlevé par une tribu.

L’originalité de l’œuvre réside dans sa construction narrative qui entremêle habilement plusieurs temporalités : le présent de 1999 où un collectionneur acquiert une photographie historique, et le passé de 1932 relaté à travers le journal intime du protagoniste. Cette structure permet de créer un effet de mise en abyme qui interroge la mémoire et la transmission de l’histoire.

La force du livre tient particulièrement dans sa capacité à démystifier les stéréotypes sur les Apaches tout en évitant le piège d’une vision simpliste ou idéalisée. Les personnages secondaires, comme Tolley l’aristocrate homosexuel assumé ou Margaret l’anthropologue déterminée, apportent une dimension sociale et culturelle qui transcende la simple trame historique. Leur présence souligne les contradictions d’une société américaine en pleine mutation dans les années 1930.

Fergus s’appuie sur des faits authentiques et des recherches sur les peuples concernés. La « nina bronca », personnage central dont l’existence est attestée historiquement bien que son destin final demeure inconnu, symbolise la résistance d’une culture en voie d’extinction face à la modernité. Fergus se démarque aussi par son traitement nuancé de la violence, présente des deux côtés du conflit. Cette approche permet d’éviter tout manichéisme simpliste, même si certains critiques regrettent parfois des personnages un peu trop archétypaux.

« La Fille sauvage » soulève des questions fondamentales sur l’identité, l’altérité et la transmission culturelle, tout en proposant une réflexion sur la photographie comme témoin de l’histoire. La description des pratiques photographiques de l’époque ajoute une dimension documentaire qui renforce l’authenticité du récit.

Aux éditions POCKET ; 480 pages.

7. Marie-Blanche (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1995, Jim Fergus rend visite à sa grand-mère Renée, 96 ans, dans la région des Grands Lacs américains. Cette aristocrate française au caractère tyrannique a brisé la vie de sa fille Marie-Blanche, la mère de l’auteur. Pour comprendre ce qui a façonné cette femme redoutable, Fergus remonte le fil de son existence. Née en 1899 près de Senlis dans une famille noble désargentée, Renée grandit entre un père absent et une mère indifférente. Très jeune, elle noue une relation trouble avec son oncle Gabriel, un homme d’affaires fortuné qui possède des plantations en Égypte.

Le destin de Marie-Blanche s’entremêle à celui de sa mère. Née en 1920, Marie-Blanche subit les humiliations constantes de Renée qui la rabaisse et la dénigre. Ballottée entre la France, l’Angleterre et les États-Unis au gré des mariages successifs de sa mère, Marie-Blanche sombre peu à peu dans l’alcoolisme et la dépression. Son internement dans un asile psychiatrique à Lausanne en 1966 marque le point culminant de sa descente aux enfers.

Autour du livre

Cette nouvelle édition de « Marie-Blanche » (2021) est une version enrichie et remaniée du texte original paru dix ans plus tôt. Jim Fergus y intègre désormais des photographies issues des albums familiaux, qui confèrent une dimension documentaire supplémentaire à ce récit autobiographique romancé. Cette réécriture survient après la découverte de nouveaux documents sur sa famille et sa rencontre avec Marie-Antoinette, une cousine de sa mère qui lui apporte des éclairages inédits sur certains points obscurs de la généalogie familiale.

Le livre se déploie sur plus de neuf cents pages à travers une narration en alternance, qui fait dialoguer les destins parallèles de Renée et Marie-Blanche, la grand-mère et la mère de l’auteur. Cette structure, si elle peut parfois désorienter le lecteur dans sa progression chronologique, permet de mettre en lumière les échos troublants entre ces deux parcours de vie. La narration adopte une distance différente selon qu’elle aborde Renée – à la troisième personne – ou Marie-Blanche – dont le récit se livre à la première personne à travers son journal intime.

Le récit traverse près d’un siècle d’histoire, de la fin du XIXe siècle aux années 1990, et trois continents, de la France à l’Égypte jusqu’aux États-Unis. Il s’inscrit dans le contexte de la haute société française et de ses codes rigides, tout en portant un regard sans complaisance sur les turpitudes de l’aristocratie. Les thématiques de l’inceste, de la manipulation et de la transmission transgénérationnelle des traumatismes y occupent une place centrale.

L’originalité de l’ouvrage réside notamment dans sa dimension cathartique assumée. Jim Fergus compare d’ailleurs son entreprise d’écriture à celle de Delphine de Vigan dans « Rien ne s’oppose à la nuit », évoquant la nécessité d’écrire « comme on entreprend une thérapie ». Cette démarche n’empêche pas une certaine objectivité dans le regard porté sur ces deux femmes, l’auteur parvenant à maintenir un équilibre entre compréhension et lucidité.

La particularité de ce texte tient aussi à son statut hybride, entre biographie documentée et fiction romanesque. Fergus prend soin de préciser qu’il s’agit d’une œuvre d’imagination basée sur des « mémoires autobiographiques documentées », laissant ainsi planer une part d’incertitude sur la frontière entre réalité et reconstruction littéraire.

« Marie-Blanche » suscite des réactions contrastées chez les critiques : certains sont bouleversés par cette plongée dans les arcanes d’une famille dysfonctionnelle, d’autres se trouvent mis mal à l’aise par l’atmosphère parfois morbide qui s’en dégage. Cette ambivalence fait écho à la position complexe du lecteur, à la fois témoin et voyeur de ces destins tragiques.

Aux éditions POCKET ; 912 pages.

8. Chrysis (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le roman débute en 1925 dans le quartier de Montparnasse. Gabrielle Jungbluth, dite Chrysis, 18 ans, défie les conventions de son milieu bourgeois en s’inscrivant à l’unique atelier de peinture des Beaux-Arts ouvert aux femmes. Cette jeune artiste audacieuse s’émancipe dans le Paris nocturne, fréquente les cafés d’artistes et repousse les limites de son art avec une liberté qui choque son père, colonel dans l’armée.

L’histoire se noue autour de sa rencontre avec Bogey Lambert, un ancien cow-boy du Colorado à la destinée singulière. Cet homme, qui a quitté son ranch en 1916 pour combattre en France avec son cheval, sort marqué de la guerre. Dans les bars de Montparnasse où il écrit ses souvenirs, il croise le regard de Chrysis. Leur passion commune pour la liberté les rapproche et leur liaison inspire à la jeune femme une toile scandaleuse.

Autour du livre

Jim Fergus découvre en 2007, dans une boutique d’antiquaire à Nice, un tableau intitulé « Orgie » qui séduit immédiatement sa compagne Mari, alors gravement malade. Malgré des difficultés financières liées aux frais médicaux, il décide de lui offrir cette œuvre comme ultime présent avant son décès. Ce geste d’amour devient le point de départ d’une enquête : retrouver la trace de l’artiste Gabrielle « Chrysis » Jungbluth et reconstituer son parcours.

L’ouvrage s’inscrit dans le Paris effervescent des années 1920, où le quartier de Montparnasse incarne l’épicentre d’une révolution artistique et morale. La dimension documentaire transparaît à travers les recherches méticuleuses menées par l’auteur auprès du cabinet généalogiste Andriveau, de la Bibliothèque nationale, des Beaux-Arts et de l’Institut national d’histoire de l’art. Cette démarche permet de restituer avec précision l’atmosphère bohème de l’époque tout en évitant l’écueil de la carte postale nostalgique.

Le personnage de Bogey Lambert apporte une dimension inattendue au récit en créant un pont entre deux mondes : celui du Far West américain et celui de l’avant-garde parisienne. Cette figure du cow-boy devenu légionnaire pendant la Grande Guerre insuffle au texte une dimension épique qui transcende le simple portrait d’artiste.

Le livre soulève aussi la question de la condition des femmes artistes dans les années 1920. À travers le parcours de Chrysis, qui intègre l’unique atelier de peinture ouvert aux femmes à l’École des Beaux-Arts, se dessine le combat pour l’émancipation féminine dans un milieu artistique dominé par les hommes.

La genèse particulière de « Chrysis » lui confère une double dimension : hommage posthume à une épouse et résurrection d’une artiste oubliée. Le tableau « Orgie », reproduit en fin d’ouvrage, matérialise ce double objectif en devenant à la fois témoignage historique et symbole intime.

Ce livre plus court que les précédents romans de Fergus marque aussi une rupture avec ses thématiques habituelles centrées sur l’Ouest américain, comme dans « Mille femmes blanches ». Le romancier y démontre sa capacité à s’aventurer sur de nouveaux territoires tout en conservant son intérêt pour les destins hors du commun.

Aux éditions POCKET ; 288 pages.