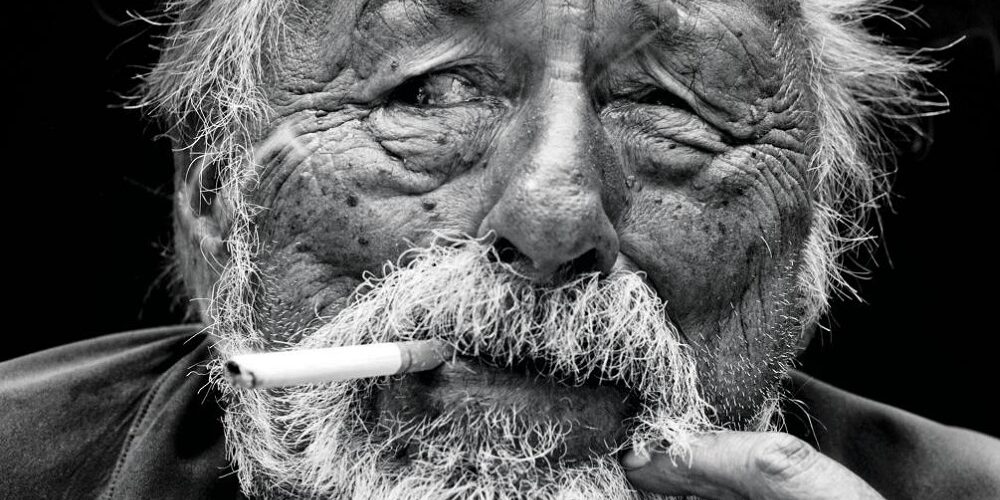

Jim Harrison naît le 11 décembre 1937 à Grayling, dans le Michigan. Fils d’un agent agricole et d’une mère d’origine suédoise, il grandit entouré de livres dans une famille qui cultive le goût de la lecture. À l’âge de sept ans, un accident le rend aveugle de l’œil gauche, une blessure qui marquera profondément sa vision du monde et son écriture.

À seize ans, rejetant le mode de vie bourgeois, il décide de devenir écrivain et part vivre l’aventure à Boston et New York. Sa vie bascule en 1962 lorsque son père et sa sœur Judith meurent dans un accident de voiture, tragédie qui hantera son œuvre. Un an plus tôt, il avait épousé Linda King, avec qui il aura deux filles.

Après des études de littérature comparée à l’université du Michigan, Harrison enseigne brièvement à l’université avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Son ami Thomas McGuane le présente à Jack Nicholson, qui deviendra un soutien précieux, lui prêtant notamment l’argent nécessaire pour écrire « Légendes d’automne », l’œuvre qui le révélera au grand public en 1979.

Poète, romancier et essayiste prolifique, Harrison développe une œuvre ancrée dans les grands espaces américains. Ses récits se déroulent souvent dans des régions peu peuplées : le Nebraska, le Michigan, le Montana ou la frontière entre l’Arizona et le Mexique. Grand amateur de nature et de gastronomie, il partage sa vie entre ces différents territoires au fil des saisons.

Reconnu comme l’un des maîtres américains de la novella, Harrison décède d’une crise cardiaque le 26 mars 2016 dans sa maison de Patagonia, en Arizona. Son œuvre, traduite dans plus de vingt langues, comprend des poèmes, des romans, des nouvelles, des essais et même des scénarios pour Hollywood. Il est l’une des voix les plus originales de la littérature américaine contemporaine.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Dalva (roman, 1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Nebraska des années 1980, Dalva, une femme de quarante-cinq ans issue d’une riche famille de fermiers, quitte précipitamment sa vie californienne pour regagner le ranch familial. Ce retour aux sources ravive les fantômes de son passé : son père mort en Corée, son grand-père adoré disparu alors qu’elle n’avait que dix-sept ans, et surtout Duane, son amour de jeunesse, un jeune Sioux dont elle portait l’enfant à quinze ans. Un fils qu’on lui a arraché dès la naissance et qu’elle cherche désormais obstinément à retrouver.

Dans sa quête pour retrouver son fils, Dalva accepte l’aide de Michael, un historien alcoolique qui fut brièvement son amant autrefois. En échange de son assistance, elle lui ouvre les archives familiales, notamment les journaux de son arrière-grand-père John Northridge. Ce pasteur missionnaire, arrivé dans la région en 1870, avait pris fait et cause pour les Sioux face à la violence des colons blancs, jusqu’à épouser une femme de leur peuple. À travers ses écrits se dessine le portrait d’une Amérique brutale qui a méthodiquement décimé les nations indiennes.

La narration oscille entre trois voix : celle de Dalva qui démêle les fils de son passé, celle de Michael qui peine à s’adapter à la rudesse de la vie rurale, et celle de Northridge qui relate la fin tragique d’un peuple. Cette structure permet d’embrasser quatre générations d’une lignée marquée par le métissage et la violence de l’Histoire américaine.

Autour du livre

À sa parution en 1988, « Dalva » marque un tournant dans la carrière de Jim Harrison. Pour la première fois, il choisit une narratrice et réussit le pari d’incarner une voix féminine convaincante. Harrison entrelace en fait trois voix distinctes : celle de l’héroïne, celle de Michael, et celle de l’arrière-grand-père à travers ses journaux. Cette polyphonie ne sert pas qu’un dessein esthétique – elle permet de tisser des liens entre l’intime et le collectif, entre la quête personnelle d’une femme et les grands bouleversements de l’histoire américaine.

La force du texte réside dans sa capacité à entrelacer les époques sans jamais perdre le fil conducteur. Les retours dans le temps ne relèvent pas d’une simple technique narrative : ils s’imposent comme le seul moyen de comprendre le présent à travers les strates du passé. Ainsi les carnets de l’arrière-grand-père missionnaire éclairent d’un jour nouveau les choix et les tourments de Dalva.

La dimension politique et sociale du livre ne se cantonne pas à une simple dénonciation du sort réservé aux Amérindiens. Harrison établit un parallèle saisissant entre le génocide des nations indiennes au XIXe siècle et la situation des fermiers du Nebraska dans les années 1980, menacés de ruine et de déracinement. Ce regard acéré sur l’Amérique contemporaine n’empêche pas des moments de grâce, notamment lors des descriptions de la nature qui deviennent des espaces de recueillement et d’apaisement.

Le succès critique et public de « Dalva » a conduit Harrison à poursuivre l’histoire des Northridge dans « La route du retour », publié dix ans plus tard. François Busnel, qui considère ce livre comme l’un des plus importants romans américains du XXe siècle, a d’ailleurs consacré plusieurs émissions à Jim Harrison et son œuvre.

Aux éditions 10/18 ; 471 pages.

2. La route du retour (roman, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les vastes étendues du Nebraska, cinq voix s’élèvent pour raconter l’histoire des Northridge, famille marquée par le métissage entre colons et Indiens Lakota. Tout commence au crépuscule des années 1950, quand le patriarche John Wesley Northridge, sentant sa fin proche, entreprend de consigner ses mémoires. À travers son journal intime, il dépeint une Amérique rurale en mutation, où les derniers territoires indiens disparaissent sous la poussée de l’agriculture intensive.

Trente ans plus tard, son arrière-petit-fils Nelse, abandonné à la naissance par Dalva alors adolescente, revient sur les terres familiales. Sous couvert de recherches ornithologiques, cet anthropologue solitaire tente de renouer avec ses racines. Son parcours croise celui de Naomi, sa grand-mère, qui enseigne dans une école locale tout en vouant une passion aux oiseaux. Les témoignages de Paul, oncle tourmenté par la mort de son frère en Corée, et de Dalva elle-même viennent parachever cette fresque familiale qui s’étend sur près d’un siècle.

Autour du livre

La construction chorale de « La route du retour » permet d’éclairer sous différents angles les événements déjà narrés dans « Dalva ». Les cinq journaux intimes qui composent le livre s’imbriquent avec une précision d’horloger, chaque nouvelle voix apportant sa tonalité propre tout en complétant le tableau d’ensemble. Cette architecture évite toutefois l’écueil de la redondance : quand un même événement réapparaît sous un autre regard, il dévoile une nouvelle facette de la vérité familiale.

La dimension métisse du récit se manifeste tant dans le sang des personnages que dans leur rapport au monde. Les rituels lakotas affleurent dans les gestes quotidiens, comme celui de déposer du tabac au pied d’un arbre ou d’envelopper son corps de cendres pour le deuil. Cette double identité culturelle nourrit une réflexion politique sur le sort des « premiers citoyens » de l’Amérique, systématiquement négligés par le pouvoir.

Le Nebraska ne constitue pas un simple décor mais s’impose comme un personnage à part entière. La rivière Niobrara serpente à travers les pages, ses eaux mêlant passé et présent. Les oiseaux – autours, roitelets, loriots – ponctuent le récit de leurs chants, tandis que les amélanchiers embaument l’air de leurs parfums. Cette omniprésence sensorielle de la nature sauvage contraste avec la cupidité du monde moderne qui menace de tout engloutir.

Les retrouvailles entre Dalva et son fils Nelse, trente ans après l’abandon, incarnent la force de ce livre : pas d’effusions mélodramatiques mais une émotion contenue, presque palpable, qui culmine dans les dernières pages. Une joie simple et pure, semblable à « un rendez-vous d’amour », où quelques mots justes suffisent à dire l’essentiel. Cette pudeur dans l’expression des sentiments les plus intenses signe la marque d’une grande maîtrise narrative.

Aux éditions 10/18 ; 585 pages.

3. De Marquette à Veracruz (roman, 1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Michigan des années 1960, David Burkett grandit au sein d’une famille fortunée dont la richesse provient de l’exploitation forestière intensive menée depuis trois générations. À seize ans, il découvre l’ampleur des exactions commises par ses ancêtres : déforestation massive, spoliation des terres indiennes, exploitation des ouvriers. Son père, alcoolique et pédophile notoire, échappe aux poursuites judiciaires grâce à sa fortune, tandis que sa mère se réfugie dans les médicaments et l’alcool.

Tourmenté par ce lourd héritage familial, David s’exile dans un chalet de la Péninsule Nord pour entreprendre l’écriture d’un livre sur l’histoire destructrice de sa famille. Sa quête le mène à sillonner pendant des années les forêts dévastées du Michigan, cartographiant les souches des arbres abattus comme autant de preuves à charge. Trois femmes marquent profondément son parcours : Riva, qui consacre sa vie aux enfants défavorisés ; Vernice, une poétesse au franc-parler salvateur ; et Vera, une jeune Mexicaine violée par le père de David alors que celui-ci en était amoureux.

Pendant vingt ans, David tente de se libérer de son fardeau familial à travers l’écriture de ce livre qui ne verra jamais le jour. Le roman s’ouvre et se clôt sur une scène glaçante : le père, amputé des deux mains, se noie sous le regard impassible de son fils dans leur barque de pêche. Cette scène emblématique cristallise toute l’ambivalence de la relation père-fils qui innerve le récit.

Autour du livre

Paru en 1994 sous le titre original « True North », « De Marquette à Veracruz » incarne un pendant masculin au précédent roman « Dalva ». Là où l’héroïne de « Dalva » suscitait une empathie immédiate, David Burkett déroute par son ambivalence : narcissique, empêtré dans ses obsessions, il peine à s’extraire du dédale de sa culpabilité familiale. Cette dualité fait écho à l’histoire même des États-Unis, comme le souligne Harrison : « L’histoire de ma propre famille ressemble à celle des États-Unis. Nous faisions partie des premiers conquérants d’une région et, une fois accomplie notre éradication massive des principales richesses de cette région, nous avons ensuite métamorphosé cette destruction en mythe. »

Les portraits féminins constituent la véritable force du texte. Chaque femme qui croise la route de David apporte sa tonalité propre : lucidité mordante de Vernice, dévouement de Riva, innocence brisée de Vera. Ces figures lumineuses contrastent avec la noirceur du protagoniste et de son père. La fidèle chienne Carla incarne paradoxalement la relation la plus stable et sincère que David parvient à nouer.

La construction du récit épouse les méandres de la mémoire : chaque décennie – années 60, 70 et 80 – forme un chapitre distinct où passé et présent s’entremêlent. La scène inaugurale de la noyade du père, reprise à l’identique dans les dernières pages, agit comme un étau qui enserre l’ensemble du récit. Cette circularité souligne l’impossibilité pour David de s’affranchir réellement de son héritage, malgré ses tentatives répétées.

Jim Harrison livre ici une méditation sur la transmission du mal et la possibilité du pardon. La question centrale résonne avec force : jusqu’où doit-on porter en soi les erreurs de sa famille ?

Aux éditions 10/18 ; 496 pages.

4. Sorcier (roman, 1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Michigan des années 1980, Johnny Lundgren traverse une phase critique. Depuis deux ans qu’il a perdu son emploi de cadre, ce quadragénaire épicurien tue le temps en concoctant des recettes improbables et en couvrant d’attentions Diana, sa splendide épouse infirmière qui supporte avec tendresse ses errements gastronomiques. Entre ses rêveries érotiques, ses excès de table et ses altercations avec Hudley, son chien Airedale aussi têtu que limité intellectuellement, « Sorcier » – surnom hérité de ses années scoutes – s’enfonce dans une léthargie confortable.

L’arrivée du Dr Rabun bouleverse sa routine. Cet inventeur fortuné, convaincu d’être escroqué de toutes parts, engage Sorcier comme détective privé. Sa mission : enquêter sur des investissements douteux, du Canada jusqu’en Floride où réside la famille de Rabun. Pour notre anti-héros, c’est l’occasion rêvée de donner corps à ses fantasmes de privé façon film noir. Mais sa candeur et son penchant pour les plaisirs de la chair pourraient bien le précipiter dans un piège dont il ne soupçonne pas l’ampleur.

Autour du livre

Publié en 1981 alors que Jim Harrison a 44 ans, « Sorcier » tranche avec le reste de son œuvre par son ton résolument comique. Exit les grands espaces et les destins tragiques de « Dalva » ou « Légendes d’automne » : cette fois, l’auteur livre une farce rabelaisienne qui n’hésite pas à marier l’humour le plus débridé aux questionnements existentiels.

Le personnage de Johnny Lundgren incarne une figure récurrente chez Harrison : celle du paumé magnifique, proche des héros de James Crumley ou de Thomas McGuane, immortalisés à l’écran par Bob Rafelson dans « Five Easy Pieces ». En contrepoint de ce protagoniste à la fois rêveur et obsédé, Diana compose le portrait d’une femme libertaire et forte, qui accepte les errances de son compagnon tout en gardant son indépendance.

Le livre frappe surtout par son décalage avec notre époque. Ce qui passait en 1981 pour une simple comédie grivoise prend aujourd’hui des allures subversives tant le texte bouscule les codes contemporains. François Busnel, dans sa préface à la réédition, n’hésite pas à qualifier « Sorcier » de chef-d’œuvre d’épicurisme et à le placer parmi les plus grands romans comiques américains du XXe siècle.

Harrison y déploie une philosophie savoureuse et gargantuesque : à travers son protagoniste qui refuse de se laisser abattre, qui se pardonne tout et s’invente une réalité dont il est le héros dérisoire, l’écrivain propose une leçon de vie. Face aux tourments de l’existence, mieux vaut peut-être, comme Sorcier, devenir le magicien de sa propre vie et transformer ses faiblesses en forces par la puissance de l’imagination.

Aux éditions 10/18 ; 281 pages.

5. Nord-Michigan (roman, 1976)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1950, Joseph, fils d’immigrants suédois, enseigne dans une bourgade reculée du Nord-Michigan tout en s’occupant de la ferme familiale. À quarante-trois ans, cet homme au tempérament solitaire, marqué par un accident qui l’a rendu boiteux, partage son temps entre la salle de classe, les travaux agricoles et d’interminables parties de pêche avec le docteur Evans, un vieux médecin alcoolique devenu son confident. Dans la ferme familiale qu’il n’a jamais quittée, il veille sur sa mère atteinte d’un cancer en phase terminale.

Sa vie sentimentale se résume à une liaison confortable avec Rosalee, son amour de jeunesse. Bien qu’il l’aime depuis l’adolescence, Joseph tarde à officialiser leur union, comme paralysé par une force mystérieuse. L’irruption de Catherine, une élève de dix-sept ans à la sexualité débridée, vient perturber cet équilibre précaire. Contre toute raison, il cède à ses avances et s’engage dans une relation sulfureuse qui menace de détruire sa réputation et son avenir avec Rosalee. Ce triangle amoureux le force à questionner ses choix de vie, ses renoncements et notamment son rêve jamais réalisé de voir l’océan.

Autour du livre

Sur une toile de fond rurale des années 1950, « Nord-Michigan » – paru initialement sous le titre « Farmer » en 1976 – s’inscrit dans la lignée du nature writing américain, courant littéraire né avec « Walden » de Thoreau. Les grands espaces du Michigan, leurs rivières, leurs forêts et la succession des saisons ne constituent pas un simple décor mais deviennent des personnages à part entière. Les scènes de chasse, loin d’être anecdotiques, révèlent le rapport complexe de Joseph à la nature : s’il tue pour se nourrir, il répugne à la gratuité de la mort donnée par certains chasseurs et préfère observer les animaux plutôt que les abattre.

Jim Harrison peint avec acuité une Amérique rurale d’après-guerre, où la modernité commence à bousculer les traditions. Cette tension se manifeste notamment à travers les personnages féminins : Rosalee incarne la stabilité et l’attachement à la terre, tandis que Catherine symbolise une jeunesse affranchie des codes sociaux traditionnels. Le docteur Evans, figure paternelle et sage malgré son alcoolisme, sert de pont entre ces deux mondes. Sa lucidité sans concession pousse Joseph à questionner ses choix : « Tu t’es toujours servi de ta jambe comme d’une excuse pour ne rien faire de ta vie. »

Les thématiques de l’immigration et du déracinement surgissent à travers l’histoire des parents suédois de Joseph, pêcheurs devenus agriculteurs par nécessité. Cette métamorphose forcée résonne avec le propre parcours de Joseph, instituteur-fermier qui n’a jamais quitté sa terre natale malgré son obsession pour l’océan. L’indécision du personnage principal fait écho aux questionnements universels sur le sens de l’existence : « Ce qui s’est passé dans ma vie je me le demande encore. Et je ne suis pas le seul. Tout le monde se pose ce genre de question, même si personne n’en parle. »

La description du quotidien dans cette bourgade du Michigan – les soirées à la taverne, les relations entre habitants, le rythme des saisons – brosse le portrait d’une Amérique profonde rarement représentée en littérature, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam. Les personnages secondaires, du médecin bienveillant aux fermiers machistes qui considèrent les filles comme des « bouches inutiles », incarnent toute la complexité sociale de cette époque charnière.

Aux éditions 10/18 ; 222 pages.

6. Un bon jour pour mourir (roman, 1973)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1970, un pêcheur sans attaches, qui a quitté femme et enfant, tue son ennui dans les bars de Key West en Floride. Entre deux parties de billard et quelques verres de whisky, il fait la connaissance de Tim, un vétéran balafré du Vietnam aux nerfs fragiles. Au fil d’une conversation alcoolisée, le narrateur évoque la construction d’un barrage dans le Grand Canyon. Tim, électrisé par l’information, décide sur un coup de tête d’aller le dynamiter. Sans trop savoir pourquoi, le pêcheur accepte de l’accompagner dans cette équipée insensée.

Sur la route, ils font un détour pour récupérer Sylvia, l’ex petite amie de Tim. Une tension s’installe rapidement entre les trois protagonistes : Tim, rendu impuissant par sa consommation frénétique d’amphétamines, délaisse Sylvia qui reste pourtant éperdument amoureuse de lui, tandis que le narrateur développe une obsession grandissante pour la jeune femme. Dans une atmosphère de plus en plus délétère, entre alcool, drogues et désirs inassouvis, le trio traverse l’Amérique en direction de l’Ouest.

Autour du livre

Dans ce deuxième roman publié en 1973, Jim Harrison peint une fresque désenchantée de l’Amérique post-Vietnam. Le titre, emprunté à un cri de guerre de la tribu des Nez-Percés avant le combat, préfigure le destin tragique des trois protagonistes. Leurs pérégrinations chaotiques rappellent « Sur la route » de Jack Kerouac, sans jamais l’égaler selon plusieurs critiques. D’autres y voient plutôt des similitudes avec « Les Valseuses », notamment dans le traitement du trio mal assorti et la fuite en avant sans issue.

L’époque y transparaît avec acuité : la génération hippie, la libération sexuelle, la découverte des drogues, le refus du travail régulier et de la famille. Les personnages incarnent parfaitement cette jeunesse en rupture qui cherche à échapper à la société établie à travers les paradis artificiels. Le projet fou de faire sauter un barrage se mue en prétexte pour dénoncer la destruction systématique de la nature américaine par les promoteurs immobiliers et les sociétés d’exploitation forestière.

Les critiques s’accordent sur la dimension fortement autobiographique du narrateur, alter ego probable de Jim Harrison lui-même : même passion pour la pêche, même mélancolie existentielle, même rapport complexe aux femmes. La représentation des personnages féminins, à travers le personnage de Sylvia réduit à un objet de désir, a d’ailleurs suscité de nombreuses réserves. Michel Lebrun affirme que « si ç’avait été un polar, ç’aurait été le meilleur de l’année ».

Le découpage en chapitres courts, le style parfois haché et décousu mime habilement l’état d’esprit des protagonistes, entre ivresse et défonce. L’écriture oscille entre passages fiévreux relatant les errances du trio et moments de grâce poétique lors des scènes de pêche qui offrent une pause dans cette descente aux enfers. La fin brutale, avec la mort symbolique sous les décombres du barrage, vient clore ce périple insensé par un constat lucide sur l’impossibilité de la rédemption.

Aux éditions 10/18 ; 224 pages.

7. Une odyssée américaine (roman, 2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2008, Jim Harrison publie « Une odyssée américaine », l’histoire de Cliff, un sexagénaire du Michigan dont l’existence bascule brutalement. Après trente-huit ans de mariage, sa femme Vivian le quitte pour un ancien camarade de lycée retrouvé lors d’une réunion d’anciens élèves. Dans la foulée, elle vend la ferme familiale où Cliff travaillait depuis qu’il avait abandonné son poste de professeur de littérature. Pour couronner le tout, sa fidèle chienne Lola meurt à la même période.

Pour échapper à ce marasme, Cliff décide de prendre la route au volant de sa vieille Ford Taurus, emportant pour seuls bagages un appareil photo et un puzzle des États-Unis de son enfance. Son projet initial est simple : traverser le pays en jetant à chaque frontière d’État la pièce correspondante du puzzle. Cliff observe la nature, photographie des troupeaux de bovins, pêche dans les rivières. Son périple s’achève en Californie auprès de son fils Robert, dans une forme de réconciliation avec lui-même.

Autour du livre

À travers une critique acérée de la modernité, « Une odyssée américaine » s’inscrit dans la lignée des grands classiques de la littérature de la route américaine. Mais loin des élans fiévreux d’un Kerouac dans « Sur la route », Jim Harrison livre ici une méditation plus automnale, teintée d’une douce mélancolie. L’imposante carte des États-Unis placée en ouverture du livre permet de suivre pas à pas le parcours du protagoniste à travers quinze États, du Michigan à la Californie.

Les thèmes fétiches de Harrison se déploient tout au long des pages : l’amour de la nature sauvage, la gastronomie, la littérature à travers les références à Thoreau, Whitman ou Emerson, et une réflexion constante sur le massacre des peuples amérindiens. Cette préoccupation culmine dans l’appendice final où les cinquante États américains se voient rebaptisés avec des noms de tribus natives.

La technologie moderne, incarnée par le téléphone portable – que le héros finira par jeter dans les toilettes – cristallise la critique d’une société qui a perdu le sens des valeurs essentielles. Face à cette Amérique matérialiste, Harrison fait la part belle aux plaisirs simples : observation des oiseaux, parties de pêche, contemplation des paysages. Les personnages féminins, dépeints sans concession, oscillent entre hystérie et mythomanie pour Marybelle, addiction au sucre et obsession de la réussite sociale pour Vivian.

Publié en 2008, « Une odyssée américaine » est l’une des dernières grandes œuvres de Harrison, alors septuagénaire. À travers le personnage de Cliff transparaît la personnalité de l’écrivain : même goût pour l’ornithologie, même considération pour toutes les créatures comme « frères et sœurs », même tempérament épicurien teinté d’entêtement. Les longues heures de conduite à travers les grands espaces deviennent prétexte à une réflexion sur la vie, le temps qui passe, la possibilité de se réinventer à tout âge.

Aux éditions J’AI LU ; 288 pages.

8. Légendes d’automne (recueil de nouvelles, 1979)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1979, « Légendes d’automne » réunit trois nouvelles qui entrelacent vengeance et quête de liberté dans les grands espaces américains. La première relate l’histoire de Cochran, un ancien pilote de guerre qui s’éprend de Miryea, l’épouse d’un puissant trafiquant mexicain. Leur liaison passionnée déclenche la fureur du mari trahi qui laisse Cochran pour mort dans le désert et défigure sa femme avant de l’enfermer dans un couvent. Recueilli par des paysans, Cochran n’aura plus qu’une obsession : retrouver Miryea et accomplir sa vengeance.

La deuxième nouvelle suit la métamorphose de Nordstrom, cadre supérieur dont le divorce agit comme un électrochoc existentiel. Dans sa quête d’authenticité, il abandonne sa carrière et sa fortune pour embrasser une vie simple, rythmée par la cuisine et la danse, loin des conventions sociales qui l’étouffaient.

« Légendes d’automne », la nouvelle éponyme, nous transporte dans le Montana de 1914, où trois frères Ludlow quittent leur ranch pour rejoindre l’armée. La mort du benjamin Samuel sur le front français fracture la fratrie, particulièrement Tristan qui entame alors une existence tourmentée entre errance sur les mers, trafic d’alcool pendant la Prohibition et amours tragiques.

Autour du livre

La genèse de « Légendes d’automne » illustre parfaitement le lien profond entre la littérature américaine et le cinéma : en 1979, alors que Jim Harrison peine à achever son manuscrit, son ami Jack Nicholson lui prête l’argent nécessaire pour poursuivre l’écriture. Cette intervention providentielle marque le début d’une succession de triomphes. Les trois nouvelles suscitent rapidement l’intérêt d’Hollywood : « Une vengeance » devient « Revenge » sous la direction de Tony Scott, avec Kevin Costner, Anthony Quinn et Madeleine Stowe. Puis en 1994, Edward Zwick adapte la nouvelle éponyme avec Brad Pitt et Anthony Hopkins – une version qui, selon plusieurs critiques, parvient à conserver la puissance du texte original malgré quelques libertés prises avec l’intrigue.

Ces trois récits tissent un motif autour de la vengeance et de la rédemption. Les héros, tous masculins, se heurtent aux conventions sociales et à la brutalité du monde moderne. L’influence des traditions amérindiennes imprègne fortement la narration, notamment à travers le personnage d’Un-Coup dans « Légendes d’automne ». Cette présence manifeste l’engagement constant de Harrison pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones.

Le découpage en cycles de sept années dans « Légendes d’automne » insuffle au récit une dimension mythologique qui transcende la simple chronique familiale. La construction narrative alterne entre moments d’intense violence et passages méditatifs où la nature du Montana devient un personnage à part entière. Les femmes, bien que souvent victimes des événements, comme Miryea défigurée ou Isabel assassinée, catalysent les bouleversements qui précipitent les protagonistes vers leur destin.

François Busnel souligne dans sa préface comment Harrison scrute les paradoxes de l’existence, tandis que Yann Queffélec, sur la quatrième de couverture, note que ces récits « font entrevoir en chacun de nous l’ombre portée du criminel, du tricheur et du saint ». Cette capacité à mêler la noirceur à la quête de rédemption confirme la place singulière de Harrison dans la littérature américaine contemporaine.

Aux éditions 10/18 ; 336 pages.

9. La femme aux lucioles (recueil de nouvelles, 1990)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La femme aux lucioles » réunit trois nouvelles où se croisent marginaux, idéalistes et êtres en rupture dans l’Amérique des années 1990. La première suit Chien Brun, un plongeur-récupérateur d’épaves de quarante-deux ans qui vit en liberté conditionnelle. Un jour, il tombe sur le corps parfaitement conservé d’un chef indien au fond du lac Michigan. Partagé entre son désir de lui donner une sépulture digne et la pression de Shelley, sa jeune compagne anthropologue qui convoite ce trésor archéologique, il se lance dans une expédition rocambolesque : le vol d’un camion réfrigéré pour transporter le corps jusqu’à un tumulus funéraire amérindien.

« Sunset Limited » réunit quatre amis quinquagénaires autour d’une mission périlleuse : extraire des geôles mexicaines leur ancien camarade Zip, devenu terroriste. Ces ex-militants pacifistes des années Vietnam, aujourd’hui installés dans le confort bourgeois, doivent raviver leurs ardeurs contestataires d’antan. La nouvelle éponyme clôt le recueil avec Claire, une femme de cinquante ans qui fuit son mari autoritaire lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute. Sa traversée nocturne d’un champ de maïs devient l’occasion de réexaminer ses choix de vie, ses amitiés perdues et ses rêves abandonnés.

Autour du livre

« La femme aux lucioles » s’inscrit dans la continuité directe de « Légendes d’automne », dont il prolonge les thématiques tout en se distinguant par une tonalité différente. Les trois nouvelles qui composent ce recueil confirment le talent particulier de Jim Harrison à saisir l’essence de personnages féminins complexes, notamment dans la nouvelle éponyme qui lui a permis de conquérir un lectorat féminin jusqu’alors minoritaire.

À mi-chemin entre « Dalva » et « La route du retour » dans la chronologie de l’œuvre harrisonienne, ce livre marque un moment charnière dans sa production littéraire. Le personnage de Chien Brun, qui apparaîtra ensuite dans plusieurs autres textes, fait ici sa première apparition avant de devenir une figure récurrente de l’univers de l’auteur. La fille de Claire, Laurel, resurgira quant à elle dans « Les jeux de la nuit ».

Chacune des trois nouvelles propose une variation sur le thème du retour aux sources comme échappatoire à l’abêtissement de la société matérialiste. Les critiques soulignent particulièrement la force de la dernière nouvelle, considérée comme « un monument » où les mots se teintent « de larmes, de silence, de pudeur et de beauté ». Les personnages harrisoniens se caractérisent par leur dimension épicurienne : ils privilégient les plaisirs simples de la vie et une approche sensuelle de l’existence plutôt qu’une intellectualisation stérile.

Le succès du recueil a mené à une extension notable : en octobre 2024, la nouvelle « Chien Brun » s’est transformée en un livre conséquent intitulé « Chien Brun : l’Intégrale ».

Aux éditions 10/18 ; 313 pages.