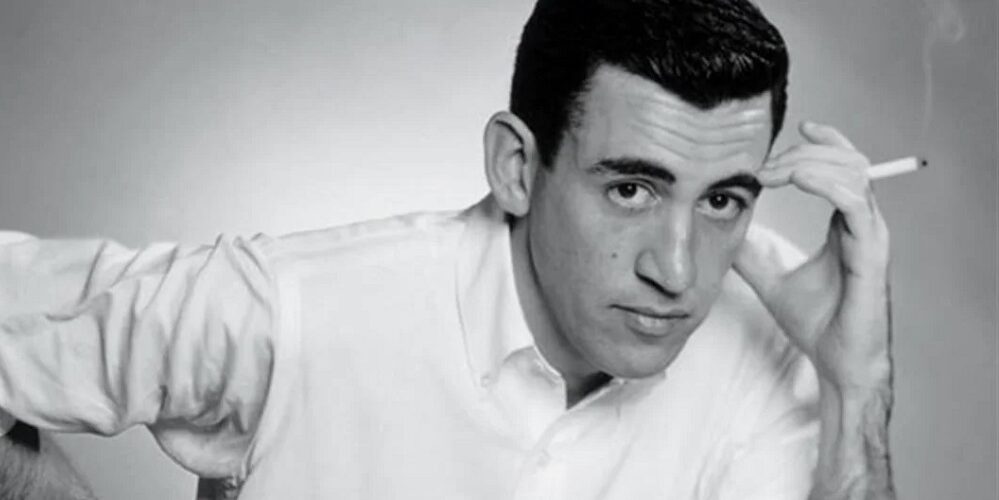

Jerome David Salinger naît le 1er janvier 1919 à Manhattan, New York. Fils d’un père juif d’origine lituanienne et d’une mère catholique d’origines allemande et irlandaise, il grandit dans l’Upper West Side de Manhattan.

Après des études peu brillantes et plusieurs tentatives universitaires infructueuses, il se met à écrire des nouvelles. La Seconde Guerre mondiale marque profondément sa vie : il participe au débarquement à Utah Beach et à la libération des camps de concentration. Cette expérience le traumatise durablement.

C’est en 1951 que paraît son chef-d’œuvre, « L’Attrape-cœurs » (The Catcher in the Rye), qui raconte l’histoire d’un adolescent en rupture, Holden Caulfield. Le succès du roman est considérable. Salinger publie ensuite plusieurs recueils de nouvelles, dont « Nine Stories » en 1953.

Progressivement, l’écrivain se retire du monde. Il s’installe à Cornish, dans le New Hampshire, où il mène une vie de reclus. Sa dernière publication, une nouvelle intitulée « Hapworth 16, 1924 », paraît en 1965 dans le New Yorker. Il continue d’écrire mais refuse de publier.

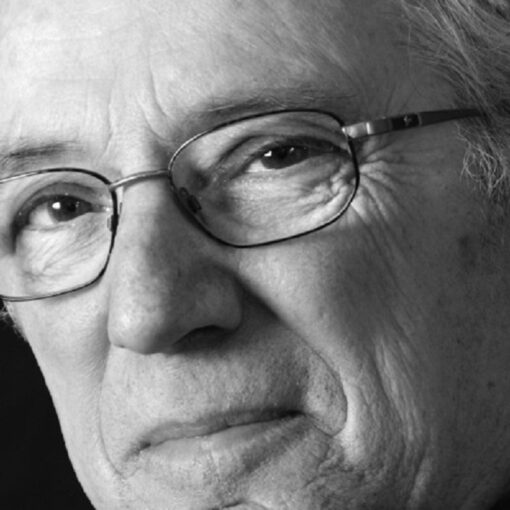

Après trois mariages et plusieurs relations, dont une controversée avec la jeune Joyce Maynard, Salinger vit ses dernières années dans son refuge du New Hampshire avec sa troisième épouse, Colleen O’Neill. Il meurt le 27 janvier 2010, à l’âge de 91 ans, laissant derrière lui le mystère d’une œuvre inédite dont son fils promet la publication future.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. L’Attrape-cœurs (roman, 1951)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, début des années 1950. Holden Caulfield, adolescent de 16 ans issu d’une famille aisée de Manhattan, vient d’être expulsé de Pencey, son quatrième pensionnat. Plutôt que de rentrer directement chez lui affronter ses parents, il décide de s’octroyer trois jours de liberté dans la ville. De chambres d’hôtel en bars enfumés, de rencontres hasardeuses en retrouvailles décevantes, Holden erre dans une ville qui lui renvoie l’image de sa propre solitude.

Car Holden est un adolescent en crise, hypersensible et tourmenté. Son langage, truffé d’expressions familières et de tics verbaux, traduit sa rage contre une société qu’il juge hypocrite et superficielle. Traumatisé par la mort de son frère Allie, Holden ne trouve de réconfort qu’auprès de sa petite sœur Phoebe, symbole de cette pureté enfantine qu’il voudrait préserver à tout prix.

Autour du livre

« L’Attrape-cœurs » occupe une place singulière dans l’histoire de la littérature américaine. Publié en 1951, ce roman qui devait initialement s’adresser aux adultes est rapidement devenu un manifeste de la jeunesse, se vendant à plus de 65 millions d’exemplaires à travers le monde. Son titre original, « The Catcher in the Rye », fait référence au poème de Robert Burns « Comin’ Thro’ the Rye », dont le protagoniste déforme involontairement un vers, transformant « meet » (rencontrer) en « catch » (attraper) – une confusion symbolique qui nourrit sa vision fantasmée de protecteur de l’innocence enfantine.

La genèse du roman remonte aux années 1940, quand Salinger publie plusieurs nouvelles mettant en scène le personnage d’Holden Caulfield, notamment « I’m Crazy » (1945) et « Slight Rebellion off Madison » (1946). Le roman cristallise alors les préoccupations d’une Amérique d’après-guerre où la jeunesse commence à remettre en question les valeurs établies. L’anticonformisme d’Holden, sa révolte contre l’hypocrisie sociale et son refus de grandir touchent une corde sensible chez les lecteurs, particulièrement les adolescents qui se reconnaissent dans ses tourments.

Le livre suscite rapidement la controverse. Entre 1961 et 1982, il devient l’ouvrage le plus censuré dans les écoles et bibliothèques américaines. Les raisons invoquées sont multiples : langage grossier, références sexuelles, remise en cause des valeurs morales traditionnelles. Paradoxalement, cette censure contribue à sa popularité grandissante. Le roman est même lié à plusieurs événements tragiques : Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon, est arrêté avec un exemplaire du livre dans lequel il a écrit « Ceci est ma déclaration ».

Salinger lui-même n’a jamais autorisé d’adaptation cinématographique de son œuvre, échaudé par l’expérience malheureuse de « My Foolish Heart » en 1949, adaptation d’une de ses nouvelles qu’il juge désastreuse. Cette intransigeance n’empêche pas Hollywood de s’en inspirer indirectement : de nombreux films reprennent la figure de l’adolescent en révolte popularisée par Holden Caulfield.

Le succès du livre transforme profondément la vie de son auteur. Dépassé par l’ampleur du phénomène, Salinger se retire progressivement de la vie publique. En 1953, il quitte New York pour s’installer dans la petite ville de Cornish, New Hampshire, où il mène une existence recluse jusqu’à sa mort en 2010. Cette mise en retrait volontaire ne fait qu’amplifier la mystique autour du roman.

L’influence de « L’Attrape-cœurs » sur la culture populaire demeure considérable. Des musiciens comme Green Day, Guns N’ Roses ou Billy Joel y font référence dans leurs chansons. Des écrivains comme Sylvia Plath et Stephen Chbosky reconnaissent leur dette envers l’œuvre. Le personnage d’Holden Caulfield est devenu l’archétype de l’adolescent en crise, inspirant d’innombrables héros de romans et de films.

La dimension psychologique du roman se révèle particulièrement novatrice pour l’époque. L’angoisse existentielle d’Holden, son inadaptation sociale et sa dépression latente sont dépeintes avec une acuité rare. Sa quête désespérée d’authenticité dans un monde qu’il perçoit comme foncièrement hypocrite résonne encore aujourd’hui. Salinger y aborde des thèmes universels : le passage difficile à l’âge adulte, la perte de l’innocence, la solitude, le deuil – Holden reste marqué par la mort de son frère Allie.

Les tentatives de censure et d’interdiction n’ont jamais réussi à entraver le succès du livre. Au contraire, elles ont contribué à en faire une lecture obligatoire dans de nombreux établissements scolaires américains. William Faulkner le considérait comme le meilleur roman de sa génération. Des personnalités aussi diverses que John Updike, Philip Roth et Barack Obama ont souligné son importance dans leur formation intellectuelle.

La traduction du titre pose un défi particulier dans de nombreuses langues. En français, « L’Attrape-cœurs » s’éloigne de la référence au champ de seigle mais préserve l’idée de protection chère au protagoniste. En allemand, « Der Fänger im Roggen » maintient la métaphore originale. Ces variations témoignent de la complexité à transposer les subtilités du texte dans d’autres cultures.

Plus de soixante-dix ans après sa publication, « L’Attrape-cœurs » continue de se vendre à environ 250 000 exemplaires par an. Sa résonance transgénérationnelle tient à sa capacité à saisir ce moment crucial où l’adolescence bascule vers l’âge adulte. Le désarroi d’Holden face à un monde qu’il ne comprend pas, son désir de préserver l’innocence et sa quête maladroite d’authenticité touchent chaque nouvelle génération de lecteurs.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 256 pages.

2. Franny et Zooey (recueil de nouvelles, 1961)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Franny et Zooey » se compose de deux nouvelles complémentaires publiées initialement dans le New Yorker avant d’être réunies en volume en 1961. Elles mettent en scène les plus jeunes membres de la famille Glass, fratrie new-yorkaise qui occupe une place centrale dans l’œuvre de J.D. Salinger.

La première nouvelle, « Franny », se concentre sur un déjeuner au restaurant entre Franny Glass et son petit ami universitaire Lane Coutell. Tandis que Lane savoure ses escargots et tente d’impressionner Franny avec son article sur Flaubert, celle-ci remet en question tout le système universitaire. Elle confie sa lecture du « Récit d’un pèlerin russe » et son intérêt pour la « prière de Jésus », une pratique méditative consistant à répéter inlassablement la même prière jusqu’à ce qu’elle devienne aussi naturelle que les battements du cœur. Lane, indifférent à ces préoccupations spirituelles, ne songe qu’au programme du week-end. Prise de malaise, Franny s’évanouit. Après avoir repris conscience dans le bureau du directeur du restaurant, elle reste allongée seule, murmurant silencieusement sa prière pendant que Lane part chercher un taxi.

« Zooey », la seconde nouvelle, plus développée, se déroule deux jours plus tard dans l’appartement familial des Glass. Zooey Glass lit dans son bain une lettre de son frère Buddy datant de quatre ans. Sa mère Bessie, inquiète pour Franny qui refuse de s’alimenter depuis son retour, vient le supplier d’intervenir. Après une longue joute verbale avec sa mère, Zooey tente de raisonner sa sœur, allongée sur le canapé du salon avec le chat Bloomberg. Il critique sa pratique de la prière de Jésus, suggérant qu’elle procède d’une motivation égoïste. Face à l’échec de cette approche directe, il se replie dans l’ancienne chambre de ses frères Seymour et Buddy. Là, après avoir contemplé la porte couverte de citations philosophiques et religieuses, il téléphone à Franny en se faisant passer pour Buddy. Même après avoir démasqué la supercherie, Franny poursuit la conversation. Zooey partage alors avec elle les enseignements de leur défunt frère Seymour sur l’amour et l’espérance, permettant enfin à sa sœur de trouver l’apaisement et le sommeil.

Autour du livre

« Franny et Zooey » s’inscrit dans le cycle des Glass, cette famille new-yorkaise qui peuple plusieurs écrits de Salinger, notamment « Un jour rêvé pour le poisson-banane » et « Seymour : une introduction ». Initialement conçu sous le titre « Ivanoff, the Terrible » en 1956, le manuscrit subit plusieurs métamorphoses avant d’atteindre sa forme définitive. Lors de la première publication de « Franny » dans le New Yorker, une méprise conduit lecteurs et éditeurs à croire que l’héroïne était enceinte. Salinger, partagé entre son agacement face à cette interprétation et sa réticence à imposer une lecture univoque, ne modifie qu’une seule réplique de Lane Coutell pour clarifier la situation.

Le succès commercial fut immédiat : le livre occupa pendant 26 semaines la première place des meilleures ventes du New York Times en 1961-1962. La réception critique, en revanche, se révéla plus contrastée. John Updike salua la fusion « d’une impossible radiance de beauté personnelle et d’intelligence » tandis que Maxwell Geismar le qualifia « d’histoire épouvantablement mauvaise » et George Steiner de « morceau d’auto-complaisance informe ».

L’influence du livre perdure à travers diverses adaptations et références culturelles. Le cinéaste iranien Dariush Mehrjui s’en inspira librement pour son film « Pari » en 1995. Wes Anderson puisa dans les personnages des Glass pour construire l’univers des prodiges précoces de « The Royal Tenenbaums » (2001). Plus récemment, l’œuvre joue un rôle central dans le film « Carrie Pilby » (2016) et la série Netflix « Dash & Lily » (2020).

Au cœur du récit se trouve une réflexion sur la quête spirituelle dans un monde moderne désenchanté, nourrie par l’intérêt de Salinger pour le bouddhisme zen, l’hindouisme Advaita Vedanta et la spiritualité chrétienne orthodoxe. Le critique Gerald Rosen propose une lecture zen du texte, où Franny progresserait de l’ignorance vers l’illumination. Cette dimension mystique se mêle à une critique acerbe de l’intellectualisme universitaire et de la superficialité sociale, thèmes qui trouvèrent un écho particulier auprès de la génération des années 1960.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 266 pages.

3. Nouvelles (recueil de nouvelles, 1953)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1953, « Nine Stories » rassemble neuf nouvelles écrites par J.D. Salinger entre 1948 et 1953.

« Un jour rêvé pour le poisson-banane » inaugure le recueil avec le suicide de Seymour Glass, vétéran instable séjournant dans un hôtel de Floride. Tandis que son épouse Muriel discute au téléphone avec sa mère des troubles psychiatriques de son mari, Seymour se lie d’amitié avec Sybil, une fillette à qui il raconte l’histoire des poissons-bananes, créatures qui meurent de leur propre voracité. La nouvelle s’achève brutalement lorsque Seymour, de retour dans sa chambre, se tire une balle dans la tête. Le texte marque l’entrée en scène de la famille Glass, qui deviendra centrale dans l’œuvre de Salinger. Les références au poème « The Waste Land » de T.S. Eliot, notamment dans le choix du prénom Sybil, renforcent la dimension prophétique du récit. La structure en deux parties – la conversation téléphonique puis la scène sur la plage – accentue le contraste entre le monde des adultes et celui des enfants.

« Oncle déglingué au Connecticut » met en scène Eloise Wengler, une femme rongée par l’amertume qui noie son chagrin dans l’alcool avec son ancienne camarade de chambre. À travers leurs conversations, on découvre qu’Eloise pleure toujours Walt Glass, son amour de jeunesse mort pendant la guerre, et rejette sa fille Ramona qui s’invente un ami imaginaire. Seule adaptation cinématographique autorisée par Salinger, « My Foolish Heart » (1949) dénature tellement la nouvelle que l’auteur refuse dès lors toute transposition à l’écran. Le texte dépeint avec acuité la désillusion d’une génération d’après-guerre et la transmission du trauma à la génération suivante.

« Juste avant la guerre avec les Esquimaux » relate la rencontre entre Ginnie Mannox, une adolescente privilégiée, et Franklin, le frère malade de son amie Selena. Une dispute sur une course en taxi mène Ginnie chez les Graff, où elle découvre un jeune homme en pyjama, saignant du doigt. La symbolique christique du personnage de Franklin, littéralement en sang lors de leur rencontre, teinte la nouvelle d’une dimension spirituelle. L’acceptation finale du sandwich au poulet par Ginnie représente une forme de communion, marquant son évolution vers plus d’empathie.

« L’Homme hilare » entremêle deux récits : celui d’un moniteur du Comanche Club racontant les aventures d’un héros défiguré à ses jeunes protégés, et sa propre histoire d’amour avec Mary Hudson. Le déclin de sa relation amoureuse se reflète dans la dégradation progressive des aventures de « L’Homme hilare », jusqu’à sa mort brutale. Cette mise en abyme illustre comment les désillusions personnelles contaminent notre rapport aux histoires et à l’imaginaire. Le film espagnol « El Hombre Esponja » (2002) s’inspire librement de cette nouvelle en transposant l’action dans les années 1980.

« En bas, sur le canot » suit Boo Boo Tannenbaum tentant de réconforter son fils Lionel, qui s’est réfugié dans un canot après avoir entendu des remarques antisémites sur son père. Écrite pendant l’été 1948 au lac Geneva, la nouvelle marque un tournant dans l’œuvre de Salinger vers plus d’optimisme. Le texte aborde frontalement la question de l’antisémitisme d’après-guerre, particulièrement sensible pour Salinger qui avait découvert les camps de concentration en tant que soldat. La relation mère-fils illustre la possibilité d’une transmission positive face au trauma historique.

« Pour Esmé, avec amour et abjection » dépeint la rencontre entre un sergent américain et une jeune orpheline anglaise, puis les conséquences de cette rencontre sur le soldat traumatisé. La montre du père d’Esmé, qu’elle envoie au sergent, devient un talisman salvateur. Considérée comme l’une des meilleures nouvelles sur la Seconde Guerre mondiale, elle reçoit un accueil triomphal dès sa publication dans The New Yorker en 1950. En 1963, le réalisateur Peter Tewksbury tente d’adapter la nouvelle au cinéma, mais le projet échoue quand la jeune actrice choisie par Salinger devient trop âgée pour le rôle.

« Jolie ma bouche et verts mes yeux » se déroule en temps réel à travers deux conversations téléphoniques. Arthur appelle son collègue Lee, inquiet de l’absence de sa femme Joanie – qui se trouve en réalité avec Lee. Le triangle amoureux n’est jamais explicitement nommé, créant une tension dramatique subtile. Certains critiques voient dans ce texte une vengeance littéraire de Salinger envers Oona O’Neill, qui l’avait quitté pour Charlie Chaplin. En 1967, le cinéaste russe Nikita Mikhalkov adapte la nouvelle dans un court-métrage étudiant.

« L’époque bleue de Daumier-Smith » suit un jeune artiste prétentieux qui enseigne dans une école d’art par correspondance à Montréal. Sa fascination pour une religieuse talentueuse et deux épiphanies successives devant une vitrine d’appareils orthopédiques le conduisent à une forme d’illumination spirituelle. The New Yorker refuse initialement cette nouvelle, la jugeant trop courte pour traiter adéquatement ses thèmes religieux complexes. Le texte marque l’apparition des préoccupations spirituelles qui caractériseront la fin de l’œuvre de Salinger.

« Teddy » clôt le recueil avec le portrait d’un enfant prodige aux dons mystiques exceptionnels. À bord d’un paquebot, le jeune Teddy McArdle dialogue avec un professeur sceptique sur la réincarnation, avant de prophétiser sa propre mort dans la piscine du navire. La fin ambiguë – un cri d’enfant près de la piscine – suscite de nombreuses interprétations. Les haïkus de Bashō cités dans le texte renforcent sa dimension zen, tandis que les références à la philosophie vedanta annoncent l’orientation spirituelle que prendra l’œuvre ultérieure de Salinger.

Autour du livre

Ce recueil marque un tournant dans l’œuvre de Salinger. Profondément marqué par son expérience de la Seconde Guerre mondiale, notamment lors de la bataille des Ardennes et la découverte des camps de concentration nazis, l’écrivain y insuffle sa vision d’une société américaine d’après-guerre gangrenée par le conformisme et le matérialisme.

Les nouvelles s’articulent autour de moments épiphaniques où les protagonistes accèdent à une forme de lucidité spirituelle. L’influence du bouddhisme zen et de la philosophie vedanta se manifeste particulièrement dans « Teddy », tandis que « Pour Esmé, avec amour et abjection » rend hommage aux vétérans souffrant de stress post-traumatique, un syndrome alors méconnu que Salinger contribue à faire connaître au grand public.

Le recueil reçoit un accueil critique enthousiaste dès sa parution. « Un jour rêvé pour le poisson-banane », initialement publié dans The New Yorker en 1948, établit définitivement la réputation de Salinger dans le milieu littéraire. « Pour Esmé, avec amour et abjection » suscite également un engouement immédiat, recevant plus de courrier des lecteurs en deux semaines que n’importe quelle autre nouvelle de l’auteur.

Plusieurs textes du recueil présentent des membres de la famille Glass, dont les destins tragiques hanteront l’œuvre ultérieure de Salinger. La seule adaptation cinématographique autorisée d’un de ses écrits, « My Foolish Heart » (1949), est tirée de « Oncle déglingué au Connecticut ». L’expérience s’avère si décevante que Salinger refuse ensuite toute adaptation de ses œuvres à l’écran.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 288 pages.