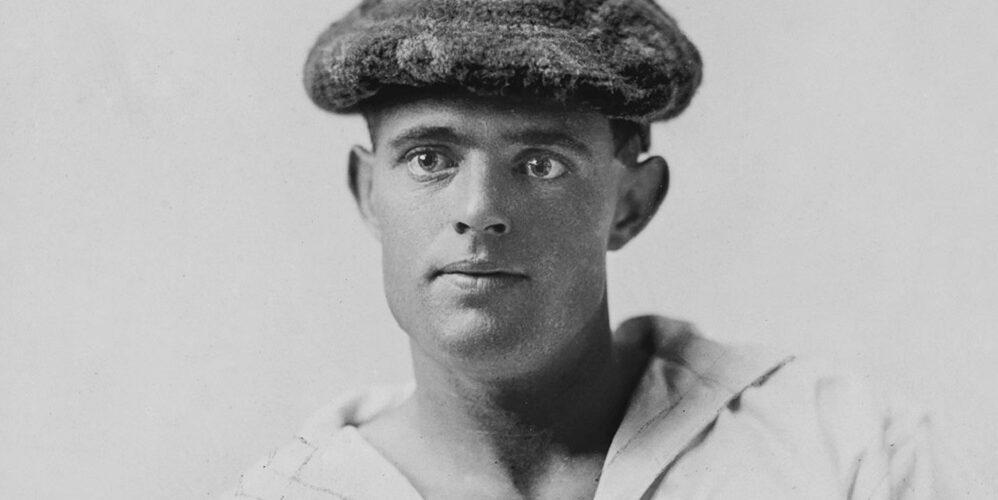

Jack London, né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco et mort le 22 novembre 1916 à Glen Ellen en Californie, est l’un des écrivains américains les plus célèbres du début du XXe siècle.

Issu d’un milieu modeste, il exerce de nombreux petits métiers dans sa jeunesse : vendeur de journaux, marin, chercheur d’or au Klondike, pilleur d’huîtres dans la baie de San Francisco. Ces expériences nourriront plus tard son œuvre littéraire.

Autodidacte passionné de lecture, il reprend ses études à 19 ans et entre brièvement à l’université de Berkeley. C’est en 1899 qu’il publie sa première nouvelle. Le succès arrive rapidement avec la publication de « L’appel de la forêt » (1903) et « Le loup des mers » (1904). Ses romans et nouvelles, souvent inspirés de ses aventures dans le Grand Nord ou en mer, connaissent un immense succès populaire.

Engagé politiquement, il adhère au parti socialiste et écrit plusieurs œuvres à caractère social comme « Le Peuple de l’abîme » (1903) et « Le Talon de fer » (1908). Ses écrits témoignent aussi d’une grande sensibilité pour la condition animale, notamment à travers son célèbre roman « Croc-Blanc » (1906) et ses dernières œuvres sur les chiens.

Grand voyageur, il parcourt le Pacifique sur son voilier et travaille comme correspondant de guerre. Il achète un ranch dans la vallée de Sonoma où il passe ses dernières années. Usé par une vie intense et l’alcool, il meurt à seulement 40 ans, laissant une œuvre considérable comptant plus de cinquante ouvrages qui ont profondément marqué la littérature américaine.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Martin Eden (1909)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début du XXe siècle à Oakland, Martin Eden, un jeune marin de vingt ans issu des quartiers pauvres, sauve d’une bagarre Arthur Morse, un fils de bonne famille. Invité chez les Morse en remerciement, Martin découvre un monde raffiné qui le subjugue et tombe éperdument amoureux de Ruth, la sœur d’Arthur. Pour conquérir cette jeune bourgeoise cultivée, il décide de s’instruire coûte que coûte.

Avec une obstination qui confine à la folie, Martin se lance dans une quête effrénée du savoir. Il engloutit des centaines d’ouvrages, apprend la grammaire, découvre la philosophie et la poésie. L’écriture s’impose comme une évidence : il veut devenir écrivain. Mais les éditeurs rejettent ses manuscrits les uns après les autres. Sa famille le traite de rêveur, Ruth s’impatiente et le presse d’accepter un emploi stable.

Autour du livre

Rédigé pendant une période éprouvante de la vie de Jack London, « Martin Eden » prend forme lors d’une traversée du Pacifique Sud sur le Snark, un ketch qu’il a lui-même conçu. Épuisé par la fatigue et les maladies intestinales, London remplit les pages de ses frustrations personnelles, de ses souvenirs de bagarres adolescentes et de sa quête acharnée de reconnaissance artistique. Dans ses notes préparatoires, le titre initial choisi était « God’s Own Mad Lover ».

La dimension autobiographique transparaît à travers de nombreux parallèles entre l’auteur et son protagoniste. London puise dans sa propre expérience d’autodidacte passionné par la philosophie de Herbert Spencer, dont la théorie de l’évolution appliquée au développement social marque profondément le roman. Le personnage de Ruth Morse s’inspire de Mabel Applegarth, une étudiante de vingt-et-un ans que London rencontre à dix-neuf ans. Quant à Russ Brissenden, il trouve son origine dans la figure du poète George Sterling, ami intime de London jusqu’à sa mort.

Le thème de la conscience humaine occupe une place centrale dans l’œuvre, le mot « consciousness » et ses variations apparaissant soixante-deux fois. Martin Eden adhère notamment au concept des « processus mentaux hénidiques » développé par Otto Weininger dans son ouvrage « Sexe et caractère » de 1903.

Face aux critiques socialistes qui perçoivent le roman comme un désaveu de leurs idéaux, London affirme que l’échec d’Eden découle précisément de son refus des idées socialistes et de son individualisme exacerbé. Dans une note adressée à Upton Sinclair, il précise : « Un de mes motifs dans ce livre consistait à attaquer l’individualisme à travers le personnage du héros. J’ai dû échouer puisqu’aucun critique ne l’a découvert. »

La métaphore de la machine traverse l’ensemble du récit : les mains rugueuses de Lizzie portent les marques du travail mécanique, les éditeurs apparaissent comme des machines à refus systématiques, et la machine à écrire Blickensderfer finit par devenir une extension du corps d’Eden.

« Martin Eden » figure parmi les livres de London brûlés par les nazis lors des autodafés de 1933, preuve de son caractère subversif. Son influence perdure à travers de multiples adaptations cinématographiques, de la première version de 1914, à laquelle London participe personnellement, jusqu’à la transposition napolitaine de Pietro Marcello en 2019. Sa présence dans la culture populaire se manifeste également à travers des références dans des chansons comme « Shiver Me Timbers » de Tom Waits ou « Martin Eden » de Nekfeu, ainsi que dans des films tels que « Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone.

Aux éditions FOLIO ; 592 pages.

2. L’appel de la forêt (1903)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1897, Buck coule des jours heureux dans le domaine ensoleillé du juge Miller en Californie. Ce magnifique chien, né d’un Saint-Bernard et d’une chienne colley, voit sa vie basculer quand le jardinier de la propriété le vend pour éponger ses dettes de jeu. Expédié dans le Grand Nord comme chien de traîneau, Buck découvre un univers où règnent le froid mordant et la brutalité.

Les coups de fouet et la faim deviennent son quotidien tandis qu’il passe de maître en maître. Pourtant, sa force et son intelligence exceptionnelles lui permettent de s’adapter : il apprend à voler sa nourriture, à dormir dans la neige et à se battre. Devenu chef de meute respecté, il trouve enfin en John Thornton un maître aimant. Mais L’appel de la forêt se fait de plus en plus pressant, éveillant en lui des instincts oubliés.

Autour du livre

La genèse de « L’appel de la forêt » prend racine dans la propre expérience de Jack London au Klondike. En 1897, l’écrivain californien abandonne ses études à l’Université de Californie pour participer à la ruée vers l’or. Durant près d’une année passée dans le Yukon, il s’imprègne de l’atmosphère âpre des territoires du Nord, transportant lui-même des charges pouvant atteindre 45 kg sur le redoutable col Chilkoot. Dans son campement d’hiver près de Dawson City, deux ouvrages l’accompagnent : « L’origine des espèces » de Darwin et « Le Paradis perdu » de Milton – lectures qui influenceront sensiblement son écriture.

Le protagoniste, Buck, s’inspire directement d’un chien croisé Saint-Bernard-Collie appartenant à Marshall Latham Bond et son frère Louis, les propriétaires chez qui London séjourna pendant son aventure au Klondike. L’auteur confirmera plus tard dans une correspondance : « Oui, Buck est basé sur votre chien à Dawson. »

Initialement conçu comme une nouvelle de 4 000 mots devant faire écho à son précédent récit « Bâtard » (1902), le texte prend de l’ampleur pour atteindre 32 000 mots. Publié d’abord en feuilleton dans The Saturday Evening Post à l’été 1903, puis en volume chez Macmillan, il propulse London vers une reconnaissance internationale. La première édition, remarquable par ses illustrations en couleur signées Philip R. Goodwin et Charles Livingston Bull, se vend 1,50 dollar.

Le récit se distingue par son traitement novateur du genre « animal story ». London y dépeint les pensées et les instincts de Buck sans tomber dans l’anthropomorphisme, ce qui lui vaut d’être accusé de déformer la nature (« nature faker »). Il répond à ces critiques en les qualifiant d’ « homocentriques » et d’ « amateurs », soulignant sa volonté de représenter la nature avec plus d’exactitude que ses prédécesseurs.

« L’appel de la forêt » s’inscrit dans le courant du naturalisme américain, aux côtés d’auteurs comme Frank Norris et Theodore Dreiser, et du pastoralisme américain : tel Rip van Winkle ou Huckleberry Finn, Buck symbolise une réaction contre l’industrialisation et les conventions sociales à travers un retour à la nature.

La postérité de l’œuvre se manifeste à travers de nombreuses adaptations, de la première version muette de 1923 jusqu’à la récente production de 2020 avec Harrison Ford. Le roman n’a jamais cessé d’être réédité depuis sa publication initiale et demeure l’un des textes les plus diffusés de la littérature américaine.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 192 pages.

3. Croc-Blanc (1906)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, dans les étendues glacées du Yukon, une louve met au monde cinq louveteaux. Un seul survit. Fruit des amours d’une chienne-louve et d’un loup, il porte en lui cette double nature qui va façonner son existence. Les premiers mois de sa vie se déroulent dans la violence du Grand Nord, où chaque journée est un combat pour la survie. Tuer ou périr, manger ou être mangé. Puis vient la rencontre avec les hommes : les Indiens le baptisent Croc-Blanc.

D’abord dressé comme chien de traîneau par Castor-Gris, il connaît ensuite l’enfer des combats clandestins sous la coupe de Beauty Smith, un homme sans scrupules. À deux doigts de la mort lors d’un affrontement contre un bouledogue, il est arraché à ce destin funeste par Weedon Scott, un riche prospecteur. Ce dernier entreprend alors de l’apprivoiser, défi qui exigera une patience infinie face à un animal devenu machine à tuer.

Autour du livre

« Croc-Blanc » constitue l’exact miroir thématique d’un autre roman célèbre de Jack London, « L’appel de la forêt » (1903). Là où « L’appel de la forêt » suit le parcours d’un chien domestique retournant à l’état sauvage, « Croc-Blanc » trace l’itinéraire inverse : celui d’un animal sauvage s’acclimatant progressivement à la civilisation humaine.

London innove particulièrement dans sa technique narrative en adoptant majoritairement le point de vue animal. Cette perspective permet de percevoir le monde à travers les yeux du protagoniste et offre une lecture singulière des interactions entre le monde sauvage et la civilisation. Le récit se nourrit des expériences du romancier dans le Grand Nord canadien lors de la ruée vers l’or du Klondike.

La dimension allégorique transparaît à travers la représentation des différentes strates de la société : les pionniers brutaux côtoient les ingénieurs cultivés et les Amérindiens en harmonie avec leur environnement. Le conflit intérieur du protagoniste, tiraillé entre sa nature sauvage et son aspiration à la domestication, reflète la propre transformation de London, passé du statut d’adolescent aventurier à celui d’écrivain bourgeois.

La publication du roman en 1906 déclenche une controverse littéraire. Le président Theodore Roosevelt lui-même critique London, le qualifiant de « falsificateur de la nature ». Il juge notamment la scène du combat entre le bulldog et le chien-loup comme « le comble de l’absurdité ». London ne répondra qu’en 1908 dans un essai intitulé « Les Autres Animaux », dans lequel il défend sa démarche en expliquant avoir voulu dépeindre des personnages animaux guidés non pas par la raison abstraite, mais par l’instinct et l’émotion.

Le succès immédiat et international de « Croc-Blanc » se traduit par sa traduction dans plus de 89 langues. Une version braille en trois volumes voit également le jour. Les adaptations cinématographiques se succèdent depuis 1925, la plus récente datant de 2018. Cette pérennité témoigne de la résonnance universelle des thèmes abordés : la violence du monde sauvage fait écho à celle de la civilisation, tandis que la rédemption du protagoniste illustre la possibilité d’une élévation morale.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

4. Le Vagabond des étoiles (1915)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début du XXe siècle, Darrell Standing, professeur d’agronomie, purge une peine à perpétuité dans une prison californienne pour avoir tué un collègue. Victime d’une fausse accusation de détention d’explosifs, il subit les pires sévices de la part du directeur de l’établissement, notamment d’interminables séances de camisole de force censées le faire avouer où se cache la dynamite. Ces séances peuvent durer plusieurs jours, pendant lesquels le prisonnier, sanglé dans une toile qui comprime sa cage thoracique, frôle continuellement la mort.

Pour échapper à ces tortures, Standing découvre une technique d’auto-hypnose qui lui permet de quitter son corps meurtri. Son esprit s’évade alors dans ses vies antérieures. Il revit ainsi des existences multiples à travers les siècles. Il sera comte à Paris, enfant du Far West, naufragé sur une île déserte ou encore soldat romain – autant d’aventures qui lui permettent de transcender sa condition de prisonnier.

Autour du livre

Publié en 1915, « Le Vagabond des étoiles » est le dernier grand roman de Jack London avant sa mort l’année suivante. L’écrivain y fusionne plusieurs projets en cours, créant une œuvre hybride qui mêle critique sociale, méditation philosophique et récits d’aventures. La structure narrative se révèle particulièrement audacieuse pour l’époque : tout se déroule dans la tête du narrateur Darrell Standing, professeur d’agronomie incarcéré qui, pour échapper aux tortures de la camisole de force, s’évade mentalement dans ses vies antérieures.

Cette structure complexe permet à London d’intégrer des nouvelles d’aventures autonomes au sein du récit principal. Les vies successives de Standing l’emmènent du Paris de Louis XIII à la Palestine de Ponce Pilate, en passant par l’Utah des pionniers ou les mers de Corée. London puise dans sa propre expérience de marin et de correspondant de guerre pour nourrir ces épisodes, mais n’hésite pas à bousculer la chronologie historique avec une liberté revendiquée, transformant par exemple le Viking Ragnar Lodbrog en contemporain du Christ.

Le roman porte la marque des convictions sociales et politiques de London. Sa dénonciation des conditions carcérales s’ancre dans le réel : le supplice de la camisole de force décrit dans le livre était effectivement pratiqué à San Quentin à l’époque. London s’inspire notamment du témoignage d’Ed Morrell, ancien détenu devenu personnage du roman. L’impact social s’avère considérable puisque la publication provoque une réforme du système pénitentiaire californien et l’abandon de la camisole de force pour les détenus de droit commun aux États-Unis.

Certains aspects du texte reflètent les préjugés de leur temps, notamment dans le traitement des personnages féminins et non occidentaux. Les héros incarnés par Standing correspondent à un idéal de virilité triomphante typique de l’époque : ce sont systématiquement des hommes blancs qui dominent leur environnement par leur force physique et morale.

« Le Vagabond des étoiles » connaît plusieurs adaptations : deux films (en 1920 et 2005) et une bande dessinée en deux volumes par Riff Reb’s (2019-2020). H. P. Lovecraft possédait un exemplaire du roman, qui aurait influencé sa nouvelle « À travers les portes de la clé d’argent » (1933) co-écrite avec E. Hoffmann Price.

La première traduction française intégrale ne paraît qu’en 2021 aux éditions Libertalia, accompagnée d’un important appareil critique de 120 notes. Les versions précédentes amputaient significativement le texte original, de 105 000 à 83 000 mots.

Aux éditions LIBRETTO ; 400 pages.

5. Le Loup des mers (1904)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1904, dans la baie de San Francisco, Humphrey van Weyden, un critique littéraire habitué au confort bourgeois, fait naufrage dans le brouillard. Il est repêché par le Fantôme, une goélette en partance pour la chasse aux phoques vers le Japon. Son capitaine, le redoutable Loup Larsen, refuse de le déposer à terre et l’incorpore de force à son équipage comme simple mousse.

Van Weyden, intellectuel raffiné qui n’a jamais travaillé de ses mains, se retrouve sous les ordres d’un tyran brutal. Mais Larsen n’est pas qu’une brute : cet autodidacte lit Shakespeare et Nietzsche. Entre les deux hommes s’engage une joute philosophique sur le sens de la vie, tandis que Van Weyden apprend la dure existence des marins. La tension monte encore d’un cran quand une jeune poétesse naufragée rejoint l’équipage.

Autour du livre

« Le Loup des mers » est une œuvre majeure dans la trajectoire de Jack London, dont la première édition de quarante mille exemplaires s’épuise avant même sa mise en vente, portée par le succès retentissant de « L’appel de la forêt ». Cette réussite commerciale immédiate témoigne de l’engouement du public pour ce récit psychologique qui transcende le simple roman d’aventures maritimes.

Les origines du livre puisent dans la propre expérience de London : en 1893, celui-ci embarque sur la goélette Sophia Sutherland pour une campagne de chasse aux phoques dans le Pacifique Nord. Cette traversée inspire son premier récit, « Un typhon au large des côtes du Japon » (1893), mais surtout façonne la trame narrative du « Loup des mers ». Pour le personnage central de Loup Larsen, London s’inspire d’Alexander McLean, un capitaine américain rencontré dans une taverne d’Oakland, dont la réputation de brutalité marque les esprits dans le milieu des chasseurs de phoques.

La dimension philosophique imprègne sensiblement les pages. Dans une lettre datée du 5 novembre 1915 adressée à l’écrivaine Mary Hunter Austin, London révèle que « Le Loup des mers » constitue une critique acerbe de la philosophie du surhomme de Nietzsche – une intention qui échappe pourtant à la majorité des lecteurs. Les références intellectuelles parsèment le texte : dès la deuxième phrase apparaissent Nietzsche et Schopenhauer, suivis par Herbert Spencer, Charles Darwin, Omar Khayyam, Shakespeare et John Milton.

London, membre actif du Parti socialiste, utilise le personnage de Loup Larsen comme une allégorie du capitalisme prédateur : le capitaine maltraite et tue ses marins sans remords, excepté lorsque leur perte risque d’impacter la rentabilité de la chasse aux phoques. La force du roman réside dans cette capacité à entrelacer critique sociale et questionnements philosophiques au sein d’une intrigue maritime haletante.

Le critique Ambrose Bierce salue particulièrement la création du personnage de Loup Larsen, qu’il considère comme une réalisation littéraire majeure, suffisante pour remplir une vie d’écrivain. L’héritage du « Loup des mers » se perpétue à travers de nombreuses adaptations cinématographiques, de 1913 à 2009, avec des interprètes prestigieux comme Edward G. Robinson, Charles Bronson ou Sebastian Koch dans le rôle emblématique du capitaine.

Aux éditions FOLIO ; 480 pages.

6. Le Talon de fer (1908)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1908, Jack London imagine dans « Le Talon de fer » une Amérique dystopique où s’affrontent prolétariat et oligarchie capitaliste. L’histoire se présente sous la forme d’un manuscrit retrouvé au 24e siècle, écrit par Avis Cunningham, fille d’un professeur d’université qui s’éprend d’Ernest Everhard, charismatique leader socialiste. À travers son journal, elle raconte leur combat contre un système qui écrase les travailleurs.

Dans ce futur proche des années 1910-1920, les États-Unis basculent dans une dictature après l’échec d’une révolution ouvrière. Les grands industriels, banquiers et capitalistes, surnommés « le Talon de fer », imposent leur pouvoir par la force. Ils manipulent la presse, corrompent les syndicats et déploient des milices pour mater toute opposition. La révolte culmine lors de la « Commune de Chicago », violemment réprimée dans le sang.

Autour du livre

« Le Talon de fer » est considéré comme l’une des premières dystopies modernes, publié en 1908 aux États-Unis. Sa genèse trouve sa source dans les observations de Jack London sur la révolution russe de 1905, dont l’échec l’avait profondément marqué.

La narration adopte une forme particulièrement sophistiquée : le récit principal, constitué des mémoires d’Avis Everhard, s’inscrit dans un dispositif de manuscrit retrouvé, commenté et édité par un certain Anthony Meredith sept siècles plus tard. Cette structure permet à London d’établir un double niveau de lecture : le témoignage direct des événements par Avis se trouve enrichi et mis en perspective par les annotations d’un historien du futur, créant ainsi un dialogue entre deux époques.

Les éléments autobiographiques transparaissent nettement dans la création du personnage d’Ernest Everhard, qui partage avec London son expérience de travailleur manuel et son engagement dans le Parti socialiste américain. Le cadre géographique puise également dans l’environnement familier de l’auteur : une partie significative de l’action se déroule dans le comté de Sonoma, précisément là où London possédait sa « Beauty Ranch » près de Glen Ellen.

L’influence du « Talon de fer » s’avère considérable sur la littérature dystopique ultérieure. George Orwell lui-même reconnaît en London un prophète remarquable de la montée du fascisme. Des parallèles évidents existent avec « 1984 », notamment dans l’utilisation du journal intime comme élément narratif central – bien que leurs conclusions diffèrent radicalement quant au destin de ces écrits.

La réception initiale s’est révélée mitigée : malgré des ventes honorables de 50 000 exemplaires en édition reliée, la critique s’est montrée peu enthousiaste. Le temps a cependant confirmé la pertinence de ses anticipations politiques. La mise à l’index du livre par les nazis en 1933 témoigne d’ailleurs de sa puissance subversive.

« Le Talon de fer » a connu plusieurs adaptations cinématographiques russes, dont la première en 1919, dans le contexte immédiat de la révolution d’Octobre, et une seconde en 1999, pendant la période où les oligarques dominaient l’économie post-soviétique – un écho troublant aux thématiques du roman. Plus récemment, une adaptation théâtrale d’Edward Einhorn a vu le jour à New York en 2016, suivie d’une version podcast en trois parties en 2021.

Aux éditions LIBERTALIA ; 490 pages.

7. La Peste écarlate (1912)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2073, un vieillard parcourt les ruines de la baie de San Francisco avec ses trois petits-fils vêtus de peaux de bêtes. Soixante ans plus tôt, une mystérieuse maladie, la peste écarlate, a anéanti la civilisation en quelques semaines. James Howard Smith, autrefois professeur d’université, figure parmi les rares survivants de ce cataclysme qui a décimé l’humanité.

Face à ces enfants revenus à l’état sauvage, le vieil homme tente de transmettre la mémoire du monde disparu. Son récit dévoile l’effondrement brutal d’une société technologique : la propagation fulgurante du virus, la panique dans les villes, puis le chaos total où la violence et l’instinct de survie ont pris le pas sur toute forme d’organisation sociale. Les survivants, privés des acquis de la civilisation, ont dû réapprendre à vivre comme aux premiers âges de l’humanité.

Autour du livre

Publié en 1912, « La Peste écarlate » de Jack London s’inscrit parmi les premières œuvres de science-fiction post-apocalyptique, inaugurant un genre qui connaîtra par la suite un développement considérable. Bien que London soit principalement connu pour « Le Loup des mers » et autres récits d’aventures, cette incursion dans la science-fiction révèle une dimension moins connue de sa bibliographie.

L’inspiration du roman puise sa source dans le traumatisme du grand tremblement de terre de San Francisco de 1906, dont London fut témoin direct. La description des scènes de destruction et de chaos social dans « La Peste écarlate » contraste d’ailleurs singulièrement avec le compte-rendu que London avait rédigé pour le magazine Collier’s sur le séisme, où il soulignait le calme remarquable des habitants face à la catastrophe.

Le traitement de la pandémie dans le roman intègre les découvertes scientifiques récentes de l’époque, notamment les travaux de Louis Pasteur et Robert Koch sur les agents pathogènes microscopiques. Cette approche scientifique se manifeste notamment à travers l’utilisation d’ « ultra-microscopes » permettant un grossissement de 40 000 fois, détail qui ancre le récit dans les progrès technologiques du début du XXe siècle.

La dimension sociale du récit mérite une attention particulière. Malgré ses convictions socialistes affichées, London développe dans ce roman une vision paradoxalement conservatrice, imprégnée des théories raciales et sociales-darwinistes en vogue à son époque. La représentation des classes populaires comme une masse barbare menaçant la civilisation témoigne de cette ambivalence idéologique.

« La Peste écarlate » s’inscrit dans une lignée d’œuvres traitant de catastrophes épidémiques, depuis « Le dernier homme » (1826) de Mary Shelley jusqu’aux productions plus contemporaines comme « Le Fléau » (1978) de Stephen King. Des écrivains comme Bret Harte avec « The Ruins of San Francisco » (1865) ou Ambrose Bierce avec « For the Ahkoond » (1888) avaient déjà évoqué le thème de l’effondrement de la civilisation dans le contexte américain.

La publication de « La Peste écarlate » intervient durant une période que les critiques qualifient de « déclin » dans la carrière de London, entre 1912 et 1916. Cette phase correspond à un changement dans sa production littéraire, marqué par l’abandon des formats courts au profit d’œuvres plus longues. La réédition du roman en 1949 dans Famous Fantastic Mysteries rencontre un écho particulier auprès des lecteurs de l’ère atomique, qui y perçoivent une préfiguration de leurs propres angoisses.

L’actualité récente a ravivé l’intérêt pour cette œuvre, plusieurs observateurs ayant souligné en 2020 les parallèles troublants entre la pandémie fictive imaginée par London et la crise sanitaire mondiale du COVID-19, et ce malgré le contexte très différent de mondialisation qui caractérise notre époque.

Aux éditions BABEL ; 128 pages.