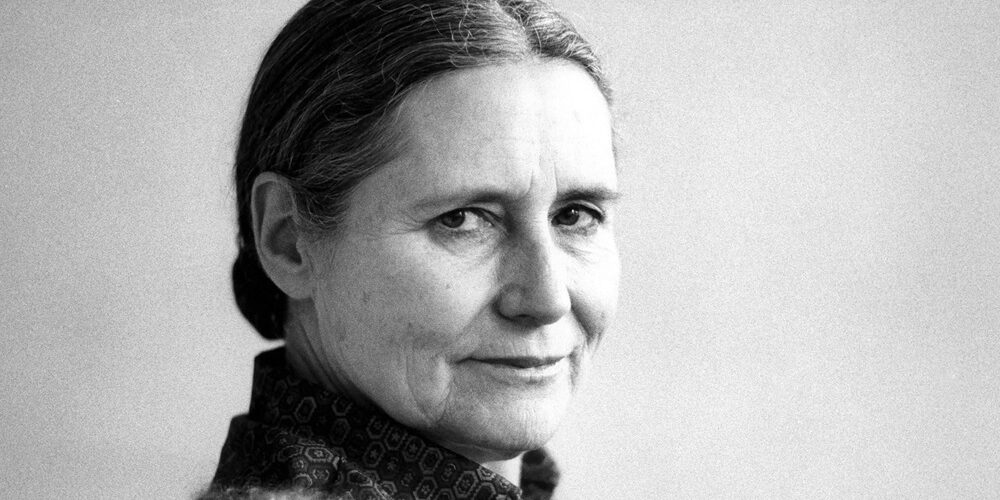

Doris May Lessing, née Tayler, est l’une des figures majeures de la littérature britannique du XXe siècle. Née le 22 octobre 1919 à Kermanshah (Iran) de parents britanniques, elle passe son enfance en Rhodésie du Sud (aujourd’hui Zimbabwe) où sa famille s’installe en 1925 pour cultiver du maïs et du tabac.

Quittant l’école à 13 ans, elle poursuit son éducation en autodidacte. À 19 ans, elle épouse Frank Wisdom avec qui elle a deux enfants, puis divorce en 1943. Elle se remarie avec Gottfried Lessing, un militant communiste allemand, avec qui elle a un troisième enfant avant de divorcer à nouveau en 1949, année où elle s’installe à Londres avec son plus jeune fils.

Sa carrière littéraire débute en 1950 avec « Vaincue par la brousse », mais c’est « Le carnet d’or » (1962) qui la consacre internationalement. Son œuvre, riche et diverse, aborde des thèmes tels que le colonialisme, le féminisme (bien qu’elle refuse cette étiquette), les inégalités raciales, et plus tard la science-fiction avec le cycle « Canopus dans Argos ». Elle expérimente différents styles et genres, de l’autobiographie au roman psychologique en passant par la science-fiction.

Militante politique dans sa jeunesse, elle adhère au Parti communiste en 1952 avant de le quitter en 1956 suite à l’intervention soviétique à Budapest. Cette désillusion politique transparaît dans plusieurs de ses œuvres. Dans les années 1960, elle s’intéresse au soufisme, ce qui influence sa production littéraire ultérieure.

En 2007, à 88 ans, elle est lauréate du Prix Nobel de littérature, récompensant celle qui, selon l’Académie suédoise, « avec scepticisme, ardeur et une force visionnaire, scrute une civilisation divisée ». Elle décède le 17 novembre 2013 à Londres, laissant derrière elle une œuvre considérable de près de soixante titres qui témoigne des grands bouleversements du XXe siècle.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

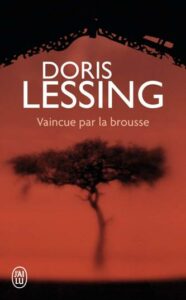

1. Vaincue par la brousse (1950)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Vaincue par la brousse » s’ouvre sur l’annonce d’un meurtre dans la Rhodésie coloniale (actuel Zimbabwe) des années 1940. Mary Turner, épouse d’un fermier blanc, a été tuée par son domestique noir, Moïse. Le meurtrier avoue immédiatement son crime.

Le récit remonte alors dans le temps pour dévoiler le parcours de Mary, une jeune femme indépendante qui mène une vie paisible en ville comme dactylo. À trente ans, sous la pression sociale, elle épouse Dick Turner, un modeste fermier. Le couple s’installe dans une exploitation isolée du veld, sous un soleil implacable. La vie s’y révèle rude : la maison est sommaire, sans plafond, couverte d’un simple toit de tôle. Dick accumule les échecs, incapable de faire prospérer sa terre. Mary, elle, ne supporte ni la solitude ni la proximité des domestiques noirs qu’elle tyrannise.

L’arrivée de Moïse bouleverse cet équilibre précaire. Entre la maîtresse de maison et le serviteur s’instaure une relation trouble, mélange d’attraction et de répulsion. Dans cette atmosphère étouffante, Mary sombre peu à peu dans la dépression et la folie.

Autour du livre

Premier roman de Doris Lessing publié en 1950, « Vaincue par la brousse » suscite d’emblée une vive sensation en Europe et aux États-Unis. La romancière, alors âgée de 25 ans seulement, puise dans ses souvenirs d’enfance en Rhodésie du Sud (l’actuel Zimbabwe) pour dépeindre une société coloniale rongée par le racisme et les préjugés.

Le titre provient d’un vers du poème « The Waste Land » de T.S. Eliot, dont quinze lignes constituent l’épigraphe du roman, accompagnées de l’aphorisme anonyme : « C’est par les échecs et les inadaptés d’une civilisation qu’on peut le mieux juger de ses faiblesses ». Cette citation préfigure la déchéance des personnages principaux, Dick et Mary Turner, qui incarnent l’échec de la suprématie blanche en Afrique.

La position narrative adoptée par Lessing se révèle particulièrement audacieuse pour l’époque. Le narrateur omniscient pénètre dans la psyché des personnages blancs mais s’interdit délibérément l’accès aux pensées des personnages noirs, soulignant ainsi l’arrogance et l’ignorance des colons. Cette limitation volontaire du point de vue traduit également la conscience qu’a l’autrice des limites de sa propre perspective en tant qu’écrivaine blanche.

La chaleur écrasante, le paysage hostile et le bourdonnement incessant des cigales constituent des éléments essentiels du récit, créant une atmosphère oppressante qui reflète la détérioration mentale progressive de Mary Turner. Les descriptions de la nature africaine ne servent pas un simple objectif esthétique mais participent pleinement à la construction du drame psychologique.

« Vaincue par la brousse » s’impose comme une œuvre pionnière dans la dénonciation de l’apartheid, ouvrant la voie à toute une littérature engagée sur le sujet. La force du roman réside dans sa capacité à montrer comment le système de ségrégation raciale détruit autant les oppresseurs que les opprimés, tout en évitant les simplifications moralisatrices.

Lessing y interroge non seulement les relations raciales mais aussi la condition féminine et le poids des conventions sociales. Le personnage de Mary Turner, initialement heureuse et indépendante avant son mariage, se trouve broyée par un système patriarcal qui la pousse vers une union malheureuse et une vie qu’elle n’a pas choisie.

Censuré en Rhodésie du Sud et en Afrique du Sud en raison de sa critique acerbe du système colonial, « Vaincue par la brousse » vaut à Lessing une interdiction d’entrée dans ces deux pays. Une adaptation cinématographique suédoise voit le jour en 1981 sous le titre « Gräset Sjunger », tournée en Zambie avec John Thaw et Karen Black dans les rôles principaux.

Aux éditions J’AI LU ; 320 pages.

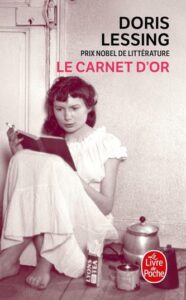

2. Le carnet d’or (1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, années 1950. Anna Wulf, écrivaine et mère célibataire, vit de son premier roman à succès mais ne parvient plus à écrire. Pour tenter de retrouver l’inspiration et de mettre de l’ordre dans ses pensées, elle tient quatre carnets distincts : un noir pour ses souvenirs d’Afrique, un rouge pour son engagement communiste, un jaune pour ses projets de fiction, et un bleu pour son journal intime.

Militante de gauche désabusée par les révélations sur le stalinisme, Anna traverse une profonde crise existentielle. Elle cherche sa place dans une société en pleine mutation, où les repères traditionnels volent en éclats. Ses relations avec les hommes sont insatisfaisantes : elle aspire à l’amour tout en revendiquant son indépendance. Son amie Molly, une actrice divorcée, partage les mêmes questionnements sur la condition féminine.

Au fil des pages, la santé mentale d’Anna se dégrade. Les frontières entre réalité et fiction s’estompent. Elle commence alors la rédaction d’un cinquième carnet, le carnet d’or, qui devient le lieu où convergent toutes les facettes de sa personnalité.

Autour du livre

À travers une structure novatrice qui entrelace cinq carnets, « Le carnet d’or » soulève des questions fondamentales sur la fragmentation mentale et sociétale. La construction même du livre incarne son message principal : quatre carnets de couleurs différentes – noir, rouge, bleu et jaune – convergent vers un cinquième carnet doré qui tente de rassembler les morceaux épars d’une conscience éclatée. Cette fragmentation ne se limite pas à un artifice littéraire : elle reflète les bouleversements idéologiques et sociaux des années 1950-1960. Le livre paraît à un moment charnière, peu après les révélations de Khrouchtchev sur les crimes staliniens, dans une période où les certitudes politiques vacillent.

La dimension politique constitue un aspect crucial souvent négligé. Lessing y dissèque l’expérience communiste en Angleterre des années 1930 aux années 1950, tout en portant un regard acéré sur le monde post-colonial. Les personnages incarnent différentes postures intellectuelles face aux bouleversements idéologiques : des philosophes communistes agrippés à leurs convictions obsolètes aux nouveaux démocrates qui embrassent le capitalisme.

« Le carnet d’or » se distingue également par son traitement novateur de sujets tabous pour l’époque, notamment la sexualité des femmes. Lessing aborde frontalement des thèmes comme l’orgasme féminin et la menstruation, perspective alors inédite en littérature.

L’accueil critique initial mérite attention. Certains y ont vu, à tort selon Lessing elle-même, un manifeste féministe. En 1982, la romancière prend ses distances avec cette interprétation lors d’un entretien au New York Times. Le critique Harold Bloom souligne en 2003 l’ironie de cette réception : bien que « Le carnet d’or » ait inspiré « des légions de romans féministes », l’œuvre elle-même transcende cette catégorisation.

La reconnaissance internationale ne tarde pas : le livre reçoit le prix Médicis étranger en 1976. En 2005, le magazine Time l’intègre à sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise depuis 1923. Cette consécration se confirme en 2007 lorsque le comité Nobel cite spécifiquement « Le carnet d’or » dans ses motivations pour l’attribution du prix à Doris Lessing, le qualifiant de « roman le plus expérimental » de l’autrice.

En 2008, un projet web innovant, thegoldennotebook.org, financé par l’Arts Council England, permet à des lecteurs invités de commenter le texte page par page. Margaret Atwood salue l’audace du langage et des idées qui préfigurent les mouvements féministes ultérieurs. Le quotidien suisse Le Temps le classe parmi les « 25 livres féministes qu’il faut avoir lu ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 960 pages.

3. Le cinquième enfant (1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre des années 1960, Harriet et David, deux jeunes gens à contre-courant de leur époque, partagent le même rêve : fonder une famille nombreuse. Ils achètent une immense demeure victorienne en banlieue de Londres et y accueillent bientôt quatre enfants, ainsi que parents et amis lors des fêtes de Noël et de Pâques. Leur bonheur semble parfait, jusqu’à l’arrivée inattendue d’une cinquième grossesse.

Dès les premiers mois, Harriet ressent une force hostile qui la torture de l’intérieur. À sa naissance, Ben se révèle différent : laid, doté d’une force surhumaine, dépourvu d’émotions. Sa violence effraye ses frères et sœurs. Peu à peu, famille et amis désertent la maison. Le couple s’effrite tandis qu’Harriet, déchirée entre son devoir maternel et son aversion pour cet enfant monstrueux, tente désespérément de préserver ce qui reste de sa famille.

Autour du livre

La genèse du « Cinquième enfant » trouve ses racines dans plusieurs inspirations : la fascination de Doris Lessing pour les contes de gnomes et gobelins, sa lecture d’un essai anthropologique sur la résurgence de gènes ancestraux, et une lettre bouleversante d’une mère terrorisée par son enfant violent. Ces éléments convergent pour donner naissance à ce récit troublant que Lessing qualifie elle-même de « horror story ».

L’œuvre s’inscrit dans un moment particulier de l’histoire britannique : les années Thatcher. Le pavillon de banlieue des Lovatt incarne cette Angleterre traditionnelle en pleine mutation sociale. La maison victorienne devient le théâtre d’une bataille entre l’idéal familial conservateur et les forces de désagrégation qui le menacent.

Ben cristallise toutes les angoisses d’une société en crise. Son corps massif, sa force brute, son incapacité à communiquer en font un être inclassable qui défie les catégories médicales et sociales. Les spécialistes consultés restent muets face à son cas, incapables de poser un diagnostic ou de proposer une solution. Cette impossibilité à le définir renforce son caractère inquiétant.

« Le cinquième enfant » soulève aussi des questions morales complexes sur la maternité et la responsabilité. Le dilemme d’Harriet – sauver Ben de l’institution où il est maltraité ou préserver l’équilibre familial – n’a pas de bonne réponse. Son choix de ramener Ben à la maison précipite l’éclatement de la famille mais évite une mort certaine à son fils. La notion même de « bonne mère » se trouve questionnée à travers ce cas extrême.

Les critiques notent un tournant dans l’écriture de Lessing avec ce texte. Elle y adopte une voix plus « féminine » qu’elle avait auparavant critiquée dans ses œuvres antérieures. Cette évolution reflète peut-être une réconciliation avec la figure de sa propre mère, dont l’influence transparaît dans le personnage d’Harriet.

L’ambiguïté du récit permet plusieurs niveaux de lecture : conte gothique moderne, critique sociale, exploration psychologique… Ben peut être interprété comme un retour du refoulé primitif dans la société civilisée, un « Néandertalien » surgi du passé génétique de l’humanité, ou la manifestation des pulsions destructrices qui couvent sous le vernis de la respectabilité bourgeoise.

Le succès du « Cinquième enfant » a conduit Lessing à écrire une suite en 2000, « Le monde de Ben », qui suit le protagoniste devenu adulte dans ses errances à travers le monde.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 186 pages.

4. Le monde de Ben (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les rues de Londres, Ben attire tous les regards. Ce jeune homme de dix-huit ans présente une anatomie déconcertante : une carrure imposante, une force colossale et une pilosité anormale lui confèrent l’aspect d’un homme bien plus âgé. Son intelligence, celle d’un enfant, contraste avec son physique intimidant. Abandonné par les siens, il subsiste grâce à l’aide d’une vieille dame charitable, Ellen Biggs. Le destin de Ben bascule le jour où Rita, une prostituée, le prend en affection. Son proxénète profite de sa crédulité pour l’impliquer dans un trafic de drogue vers la France.

Autour du livre

La genèse de cette suite du « Cinquième enfant » trouve son origine dans une suggestion apparemment anodine : l’éditeur de Doris Lessing lui propose, sur le ton de la plaisanterie, d’écrire une continuation des aventures de Ben, personnage qui connaît alors un certain succès en Allemagne. Cette suggestion fortuite éveille la curiosité de la romancière qui commence à imaginer les possibilités d’existence autonome de son protagoniste hors du cadre familial.

« Le monde de Ben » opère un renversement significatif par rapport à son prédécesseur : Ben passe du statut d’agresseur menaçant l’équilibre familial à celui de victime d’une société qui le rejette. Cette inversion des rôles met en lumière la cruauté d’un monde moderne où les intellectuels se révèlent aussi impitoyables que les criminels envers ceux qui ne correspondent pas aux normes établies.

Susan Watkins souligne l’utilisation singulière que fait Lessing du genre picaresque : Ben incarne une figure marginale qui critique la société sans pouvoir s’en extraire, à l’instar du picaro traditionnel. Néanmoins, son isolement s’avère plus radical et sa capacité à retourner les situations d’exploitation à son avantage reste incertaine, ce qui constitue une subversion des codes du genre.

La narration joue avec les conventions de l’objectivité : Lessing pousse jusqu’à l’absurde l’omniscience du narrateur, remettant ainsi en question la fiabilité même de la perception et les jugements de « bon sens » sur la différence supposée de Ben. Cette technique narrative contribue à créer une dimension parodique qui interroge les fondements mêmes du récit.

« Le monde de Ben » s’inscrit dans une lignée littéraire d’outsiders aux côtés de figures emblématiques comme Bartleby de Melville ou le protagoniste de « La Métamorphose » de Kafka. Michael Pye, dans le New York Times, note la capacité de Lessing à faire voir le monde à travers les yeux de Ben, offrant une perspective inédite sur la réalité.

Selon Michiko Kakutani, là où « Le cinquième enfant » atteignait un équilibre parfait entre réalisme et allégorie, « Le monde de Ben » penche davantage vers le conte, avec ses archétypes comme la prostituée au grand cœur ou le scientifique sans pitié. Cette évolution générique traduit le passage d’un univers clos à un monde ouvert, créant ainsi une œuvre qui, bien que suite, s’affirme comme totalement autonome.

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

5. Le rêve le plus doux (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Londres des années 1960, une vaste demeure abrite une famille peu ordinaire. Julia Lennox, une dame âgée d’origine allemande, y héberge sa belle-fille Frances et ses deux petits-fils, Andrew et Colin. Le père des garçons, Johnny, militant communiste convaincu, brille par son absence et son incapacité à assumer ses responsabilités familiales.

La maison devient rapidement un refuge pour de nombreux adolescents en rupture avec leurs parents. Frances, qui a dû renoncer à sa carrière théâtrale, accueille ces jeunes âmes tourmentées autour d’une grande table où se mêlent débats politiques enflammés et questionnements existentiels. Parmi eux se trouve Sylvia, la fille de la seconde épouse de Johnny, une jeune fille anorexique qui trouvera peu à peu sa voie.

La seconde partie du roman se déroule dans les années 1980 en Zimlie, un pays africain fictif. Devenue médecin, Sylvia y affronte la corruption politique et la tragédie du sida dans un village reculé. Le récit suit ainsi cette famille sur quatre décennies, de la guerre froide à la chute du communisme, des espoirs des sixties aux désenchantements des années 1980-1990.

Autour du livre

Publié en 2001, « Le rêve le plus doux » se présente comme le substitut au troisième volume de l’autobiographie que Doris Lessing refuse d’écrire pour ne pas blesser des « personnes vulnérables ». Cette décision de transposer ses souvenirs dans la fiction témoigne d’une volonté de liberté dans le traitement de cette période sensible des années 1960-1980.

L’œuvre s’inscrit dans une réflexion acerbe sur les illusions politiques du XXe siècle. Le personnage de Johnny Lennox incarne la figure du militant communiste dogmatique, capable de sacrifier sa famille sur l’autel de ses convictions. Son comportement illustre le décalage entre les grands idéaux révolutionnaires et la médiocrité morale de certains de leurs défenseurs. The Independent souligne d’ailleurs la « brillance obsédante des personnages, qu’on a l’impression de mieux connaître que ses propres amis. »

La structure même du livre traduit une tension entre deux mondes : d’un côté Londres et sa maison de Hampstead devenue refuge pour une jeunesse déboussolée, de l’autre l’Afrique et sa réalité brutale. Ce contraste permet à Lessing d’opposer les discussions théoriques autour de la table de cuisine aux défis concrets rencontrés par Sylvia dans son hôpital de mission. The Spectator note « un livre d’une intensité stupéfiante qui, comme tout Lessing, contient un sentiment merveilleux de possibilités s’ouvrant au fil de la fiction. »

Les figures féminines occupent une place centrale : Julia l’Allemande rigide mais princière, Frances la mère nourricière qui renonce à ses ambitions théâtrales, Sylvia la médecin idéaliste. Leur abnégation contraste avec l’égoïsme des hommes, notamment celui de Johnny, qualifié par certains critiques de « machiavel du théâtre jacobéen. »

Le traitement de l’Afrique, à travers le pays fictif de Zimlia, permet à Lessing de dresser un réquisitoire contre la corruption des élites locales et l’inefficacité de l’aide internationale. Son regard sans concession sur les ravages du SIDA et la pauvreté s’appuie sur sa propre expérience du Zimbabwe.

Écrit à 82 ans, « Le rêve le plus doux » démontre une vitalité créatrice intacte saluée par The Times pour « sa vigueur et son mordant, son intérêt passionné pour la justice et la bonté. » Il constitue le testament littéraire d’une romancière qui, jusque dans son grand âge, refuse les compromis avec sa vision lucide et désenchantée de l’histoire contemporaine.

Aux éditions J’AI LU ; 640 pages.

6. Mara et Dann (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un futur lointain, la Terre est méconnaissable. Le Nord est prisonnier des glaces, tandis que l’Afrique, rebaptisée « Ifrik », s’est transformée en un immense désert. La civilisation s’est effondrée. Les survivants errent de point d’eau en point d’eau, ignorant tout de leur histoire et du fonctionnement des vestiges technologiques qui les entourent.

C’est dans ce monde hostile que grandissent Mara et son frère Dann. Enfants mystérieux dont l’identité doit rester secrète, ils sont recueillis par une vieille femme dans un village isolé du Sud. La sécheresse les pousse bientôt à fuir vers le Nord, où persistent encore, dit-on, des fleuves et des terres fertiles. Sur leur route, ils affrontent la soif, la faim, des créatures monstrueuses et la brutalité des hommes.

Autour du livre

Publié en 1999, ce roman dystopique s’inscrit dans un contexte particulier : il paraît un an après la ratification du Protocole de Kyoto, premier accord international majeur sur le climat. Cette concordance temporelle n’est pas anodine, car l’œuvre dépeint les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique sur une Terre future.

« Mara et Dann » se distingue des récits post-apocalyptiques conventionnels par sa temporalité très éloignée – 25 000 ans dans le futur – et sa perspective africaine. Lessing y transpose la problématique contemporaine des réfugiés climatiques dans un cadre futuriste où l’Europe (« Yerupp ») gît sous les glaces et où l’Afrique (« Ifrik ») devient progressivement inhabitable à cause de la sécheresse.

Une rivalité émerge lors de la sortie du livre : l’écrivaine Maggie Gee publie presque simultanément « The Ice People », également centré sur une nouvelle ère glaciaire. Elle confie avoir d’abord craint cette concurrence avant de constater que les deux œuvres empruntent des directions radicalement différentes.

La force du roman réside dans sa capacité à entrelacer plusieurs niveaux de lecture. Sur le plan sociologique, il interroge l’effondrement et la reconstruction des sociétés. L’amnésie technologique des personnages, qui utilisent des objets du passé sans les comprendre, soulève des questions sur la fragilité de nos connaissances. Les panneaux solaires deviennent des « pièges à soleil » mystérieux, le plastique un « matériau incassable » légendaire. La dimension féministe transparaît notamment dans un passage saisissant où Mara découvre, stupéfaite, que les femmes du passé disposaient de contraception – une liberté inimaginable dans son monde où la peur des hommes et des grossesses non désirées conditionne chaque interaction.

« Mara et Dann » suscite des réactions contrastées : si certains lecteurs déplorent sa longueur et ses répétitions dans la seconde moitié, d’autres y voient une œuvre obsédante qui les poursuit longtemps après la lecture. Pour Michiko Kakutani du New York Times, le roman souffre d’une certaine platitude psychologique, tandis que d’autres critiques y décèlent une puissante allégorie de la condition humaine.

Aux éditions FLAMMARION ; 560 pages.

7. Alfred et Emily (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans « Alfred et Emily », publié en 2008, Doris Lessing entreprend une reconstruction littéraire de la vie de ses parents, tous deux marqués à jamais par la Première Guerre mondiale. Le roman se divise en deux parties qui se répondent et se complètent : d’abord une fiction qui imagine ce qu’auraient pu devenir Alfred et Emily sans la tragédie de 14-18, puis un récit biographique qui relate leur existence réelle.

La première moitié du livre relève de l’imaginaire : l’autrice y imagine la vie de ses parents dans une Angleterre où la Grande Guerre n’aurait pas eu lieu. Alfred devient un fermier épanoui, marié à Betsy avec qui il a des jumeaux. Emily, de son côté, épouse un éminent cardiologue et, après son veuvage, se consacre à la création d’écoles pour enfants défavorisés.

La seconde partie nous ramène à la brutale réalité : Alfred, amputé d’une jambe dans les tranchées, et Emily, traumatisée par ses années d’infirmière auprès des blessés, tentent de reconstruire leur vie en Rhodésie (actuel Zimbabwe). Leur mariage difficile, leur existence précaire de colons et leurs espoirs déçus façonnent l’enfance de leur fille Doris. À travers cette double narration qui mêle fiction et autobiographie, la romancière tente de s’affranchir d’un héritage familial marqué par la violence de l’Histoire.

Autour du livre

À 89 ans, Doris Lessing livre avec « Alfred et Emily » (2008) une œuvre hybride qui constitue son dernier texte publié. Il se présente comme une expérimentation littéraire audacieuse, où l’autrice décide de réécrire l’histoire de ses parents en imaginant leur vie sans la Première Guerre mondiale, avant de confronter cette fiction à la réalité de leur existence.

Cette structure en diptyque traduit une volonté de réparation : dans la première partie, Lessing offre à ses parents la vie qu’ils auraient méritée, libérée du traumatisme de 14-18. Alfred devient un fermier épanoui dans la campagne anglaise, tandis qu’Emily, veuve d’un cardiologue, se consacre à la création d’écoles pour enfants défavorisés. La guerre n’existe pas, laissant place à une Angleterre édouardienne prospère où les destins individuels peuvent s’accomplir sans entrave.

La seconde moitié du livre prend le contrepied de cette utopie en exposant la vie réelle d’Alfred et Emily, marquée par les séquelles physiques et psychologiques du conflit. Le père, amputé d’une jambe, ne se remet jamais vraiment des tranchées, tandis que la mère porte en elle le souvenir des soldats agonisants qu’elle a soignés pendant quatre ans. Le couple émigre en Rhodésie dans l’espoir d’une vie meilleure, mais y trouve surtout l’isolement et la désillusion.

L’originalité de l’ouvrage réside dans cette confrontation entre le possible et le réel, enrichie par l’insertion de photographies et de documents d’archives qui créent un effet de réel troublant. Les deux récits se répondent et s’éclairent mutuellement, questionnant la frontière entre fiction et autobiographie.

Le projet trouve sa source dans une réflexion plus ancienne : dès 1994, dans le premier tome de son autobiographie « Under My Skin », Lessing évoquait son désir d’écrire un livre intitulé « My Alternative Lives », où elle aurait imaginé différentes versions possibles de sa propre existence. Avec « Alfred et Emily », elle transpose cette idée à ses parents, dans un geste qui tient à la fois de l’hommage et de l’exorcisme.

Prix Nobel de littérature en 2007, Lessing signe là un texte testamentaire où elle tente de se libérer du « monstrueux héritage » de la guerre, cette colère paternelle qu’elle dit avoir absorbée très jeune et n’avoir jamais pu évacuer. L’écriture devient ainsi un moyen de réparer symboliquement le passé tout en témoignant de ses blessures indélébiles.

Aux éditions J’AI LU ; 320 pages.

8. Victoria et les Staveney (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans ce court roman de Doris Lessing, Victoria, une fillette noire de neuf ans, vit à Londres avec sa tante malade. Un soir glacial, alors qu’elle attend désespérément qu’on vienne la chercher à l’école, le destin la conduit chez les Staveney. Cette famille blanche aisée l’héberge pour une nuit. Victoria n’oubliera jamais cette soirée ni Edward, le fils aîné qui s’est montré si attentionné envers elle.

Des années plus tard, Victoria recroise par hasard Thomas, le frère cadet d’Edward. Une liaison passionnée naît entre eux pendant un été. De cette relation naît Mary, une petite fille métisse dont Victoria cache l’existence à son père pendant six ans. Après un mariage et la naissance d’un second enfant, Victoria, devenue veuve, décide de révéler la vérité aux Staveney.

Les Staveney, famille blanche aux idées progressistes, accueillent Mary avec enthousiasme. Mais leur bienveillance affichée masque des préjugés tenaces. Victoria fait alors face à un dilemme déchirant : permettre à sa fille d’accéder à une vie meilleure en la laissant fréquenter cette famille, au risque de la perdre peu à peu.

Autour du livre

Ce court roman de Doris Lessing, publié en 2008, fait partie d’un recueil de trois nouvelles intitulé « The Grandmothers ». Il surgit un an après l’obtention du Prix Nobel de littérature par l’autrice, comme un prolongement naturel de ses engagements politiques contre le racisme et les discriminations.

Dans ce texte incisif qui se déroule dans le Londres contemporain, la frontière entre deux univers sociaux se matérialise dès les premières pages à travers le regard d’une fillette noire de neuf ans, abandonnée dans une cour d’école. Cette scène inaugurale condense toute la violence sociale qui imprègne le récit : Victoria devient littéralement invisible aux yeux d’Edward Staveney, qui ne peut concevoir qu’une « petite fille » puisse être noire.

« Victoria et les Staveney » frappe par sa construction en ellipses temporelles qui créent un effet d’accélération, comme si les personnages étaient emportés par un destin implacable. Les quinze années qui séparent l’enfance de Victoria de sa vie de jeune mère défilent en quelques pages denses, sans chapitres ni interruptions. Cette structure épurée met en relief le caractère inéluctable des mécanismes sociaux à l’œuvre.

La force du texte réside dans sa capacité à révéler, sans démonstration appuyée, les formes insidieuses du racisme contemporain. Les Staveney incarnent une gauche caviar qui s’enorgueillit d’accueillir une enfant métisse tout en maintenant à distance sa mère et son demi-frère à la peau plus foncée. Leur bienveillance condescendante traduit une violence sociale d’autant plus redoutable qu’elle se drape dans les habits de la tolérance.

Le dilemme de Victoria face à l’éducation de sa fille Mary constitue le nœud dramatique du récit. En acceptant que les Staveney prennent en charge sa fille, elle perpétue paradoxalement les mécanismes d’exclusion dont elle a elle-même souffert. Cette contradiction déchirante illustre la complexité des rapports de domination dans une société qui se prétend post-raciale.

« Victoria et les Staveney » a été adapté au cinéma en 2014 par Jean-Paul Civeyrac sous le titre « Mon amie Victoria ». Le réalisateur transpose l’action à Paris tout en conservant la subtilité avec laquelle Lessing dépeint les préjugés raciaux dissimulés derrière la façade progressiste d’une famille bourgeoise.

Aux éditions J’AI LU ; 128 pages.

9. Un enfant de l’amour (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’été 1939, James Reid, un jeune Anglais rêveur, passionné de poésie, est mobilisé pour rejoindre l’Inde avec son régiment. Le trajet en bateau s’avère cauchemardesque : entassés sur un ancien paquebot de croisière, les soldats subissent la chaleur écrasante, le manque d’eau douce, les maladies et la peur constante des sous-marins ennemis.

Lors d’une escale au Cap, James est hébergé par Daphné Wright, l’épouse d’un officier britannique. En quatre jours, une passion fulgurante naît entre eux. Mais le jeune homme doit repartir vers l’Inde, où il apprend quelques mois plus tard que Daphné a eu un enfant.

Persuadé d’être le père, James s’enferme dans une obsession qui ne le quittera plus. Il écrit des lettres qu’il n’envoie jamais, rêve de retrouvailles impossibles. Les années passent. James se marie sans amour et mène une existence en demi-teinte, hanté par ces quatre jours au Cap et cet enfant qu’il ne connaîtra pas.

Autour du livre

À travers le prisme de la Seconde Guerre mondiale, « Un enfant de l’amour » dépeint avec une acuité remarquable la désillusion d’une génération confrontée à l’absurdité du conflit. Le texte s’articule autour d’un paradoxe saisissant : alors que la guerre évoque habituellement violence et combats, elle se manifeste ici par l’ennui et l’attente. Cette guerre sourde, faite d’inaction et de moiteur dans les garnisons d’Inde, pèse comme une chape de plomb sur les soldats.

La structure narrative épouse cette sensation d’enlisement : le récit se déroule d’un seul tenant, sans chapitres ni paragraphes, comme si le temps lui-même s’était figé dans une attente interminable. Cette forme singulière renforce l’impression d’étouffement qui étreint le protagoniste, James Reid, coincé entre ses rêves d’absolu et une réalité qui lui échappe sans cesse.

La dimension politique transparaît en filigrane, notamment à travers l’évocation du colonialisme britannique et des mouvements d’indépendance en Inde. Lessing met en lumière une jeunesse anglaise d’avant-guerre marquée à gauche, un aspect méconnu que plusieurs critiques soulignent comme une révélation.

L’originalité d’ « Un enfant de l’amour » tient aussi dans son traitement du sentiment amoureux. Loin des clichés romantiques, l’amour y devient une forme d’aliénation, un refuge illusoire face à la brutalité du monde. Le personnage de James incarne cette paralysie existentielle : « Vous voyez, articula-t-il, je ne vis pas ma vie. Ce n’est pas ma vraie vie. Je ne devrais pas vivre comme je le fais. » Cette confession poignante cristallise toute la tragédie d’une vie passée à côté d’elle-même.

Au cœur de cette œuvre publiée sur le tard par Lessing se dessine une réflexion sur l’incapacité à habiter pleinement son existence, sur ces vies qui se dissolvent dans l’attente d’un bonheur fantasmé. La romancière y pose une question universelle : ne sommes-nous pas tous, à des degrés divers, en train de rêver notre vie plutôt que de la vivre ?

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

10. Les grand-mères (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Baxter’s Teeth, une station balnéaire baignée de soleil, deux femmes d’une soixantaine d’années contemplent l’océan en compagnie de leurs fils et petites-filles. Roz et Lil incarnent une certaine réussite sociale : belles, indépendantes, propriétaires de maisons qui se font face. Leur amitié remonte à l’école primaire. Elles se sont mariées presque simultanément, ont eu chacune un garçon. Puis la vie a éloigné les époux : l’un est mort, l’autre a divorcé.

Dans ce huis clos en bord de mer, les deux femmes ont élevé leurs fils comme des jumeaux. Tom et Ian sont devenus de superbes jeunes hommes. C’est alors que l’impensable s’est produit : Roz a entamé une liaison avec Ian, le fils de son amie, tandis que Lil est devenue l’amante de Tom. Ces relations scandaleuses se sont poursuivies pendant des années, protégées par le silence et l’isolement. Jusqu’au jour où Mary, l’épouse de Tom, a mis la main sur des lettres compromettantes. Le château de cartes s’est effondré.

Autour du livre

À 86 ans, Doris Lessing signe avec « Les grand-mères » un texte qui bouscule les conventions sociales. Cette nouvelle de 96 pages, publiée en 2003, traite de l’amour entre femmes mûres et jeunes hommes, un sujet qui demeure largement tabou dans la littérature contemporaine, contrairement aux relations entre hommes âgés et jeunes femmes.

Dans un décor paradisiaque de bord de mer baigné de soleil, Lessing dépeint un quatuor peu ordinaire : deux amies fusionnelles, Roz et Lil, entretiennent chacune une relation amoureuse avec le fils de l’autre. La narration, empreinte de pudeur et de retenue, évite tout sensationnalisme malgré la nature transgressive des relations décrites. Les émotions transparaissent à travers des descriptions sobres et précises, comme lorsque Tom se remémore « le corps de Lil qui sentait toujours le sel, la mer ».

La prix Nobel de littérature 2007 propose ici une réflexion sur l’inégalité entre hommes et femmes face au jugement social. Tandis que le remariage d’Harold, l’ex-mari de Roz, avec une femme de vingt-cinq ans ne suscite aucun émoi, les relations des deux femmes mûres provoquent scandale et rejet.

« Les grand-mères » interroge également la notion d’identité à travers ses personnages quasi interchangeables, aux prénoms monosyllabiques (Tom, Ian, Roz, Lil) qui contrastent avec ceux des autres protagonistes. Cette confusion voulue renforce l’atmosphère trouble et la dimension presque irréelle du récit, qui emprunte par moments aux codes du conte de fées perverti.

La brièveté même du texte participe à sa force : en concentrant son propos, Doris Lessing évite les digressions moralisatrices pour mieux mettre en lumière l’hypocrisie des conventions sociales. L’écriture distanciée, presque clinique, laisse au lecteur toute latitude pour former son propre jugement sur ces amours hors normes.

La réalisatrice Anne Fontaine s’est emparée de ce texte pour en faire un film intitulé « Perfect Mothers » (2013), avec Naomi Watts et Robin Wright dans les rôles principaux.

Aux éditions J’AI LU ; 96 pages.