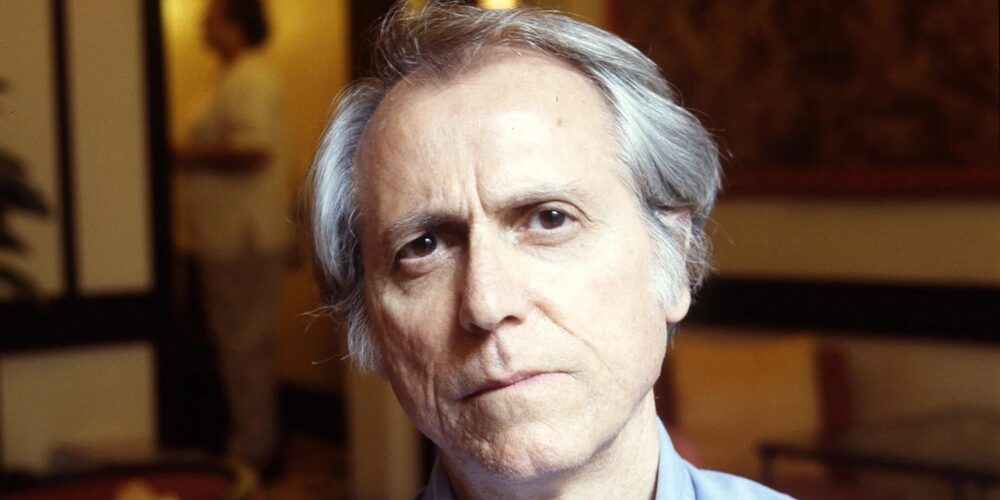

Don DeLillo naît le 20 novembre 1936 dans le Bronx, à New York, de parents immigrés italiens originaires des Abruzzes. Il grandit dans un quartier italo-américain où l’anglais et l’italien se mêlent au quotidien. Son éducation catholique marque durablement sa sensibilité artistique et intellectuelle.

Après des études à l’université jésuite Fordham, où il se spécialise en « arts de la communication », DeLillo travaille dans la publicité. En 1964, il quitte son poste, non pas avec l’intention précise de devenir écrivain, mais simplement pour ne plus travailler. C’est pourtant à cette période qu’il commence à écrire sérieusement.

Son premier roman, « Americana », paraît en 1971 et marque le début d’une carrière littéraire prolifique. La consécration arrive en 1985 avec « Bruit de fond », qui remporte le National Book Award. DeLillo s’impose alors comme l’une des voix majeures de la littérature américaine contemporaine. Ses œuvres majeures incluent « Libra » (1988), qui évoque l’assassinat de Kennedy, « Mao II » (1991) et « Outremonde » (1997), considéré comme son chef-d’œuvre.

Au fil des décennies, DeLillo développe une œuvre dense qui aborde des thèmes récurrents : l’angoisse de la mort, la société de consommation, le terrorisme, le pouvoir des médias, le langage. Il est lauréat de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le Jerusalem Prize (1999) et la National Book Foundation Medal (2015).

DeLillo vit avec sa femme Barbara Bennett près de New York, dans la banlieue de Bronxville.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Americana (1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, fin des années 1960. David Bell, 28 ans, semble avoir tout pour lui : un poste prestigieux de producteur dans une grande chaîne de télévision, un physique avantageux qu’il observe avec satisfaction dans le miroir, une existence confortable dans le milieu branché de Manhattan. Pourtant, derrière cette façade rutilante gronde un profond malaise. Ses journées de travail se résument à des réunions sans intérêt et à des jeux de pouvoir mesquins. Qui plus est, son émission phare, « Soliloque », vient d’être déprogrammée. Son mariage s’est soldé par un échec. Ses conquêtes féminines s’enchaînent sans jamais le satisfaire.

Lorsqu’un projet de documentaire sur les Indiens Navajos se présente, David y voit l’occasion d’échapper à cet univers superficiel qu’il méprise. Il prend la route dans un camping-car, accompagné de trois personnages singuliers : Sullivan, une artiste qui le fascine mais se dérobe à ses avances, Pike, un ancien soldat bourru, et Brand, un écrivain excentrique amateur de drogues.

Mais cette odyssée vers l’Arizona ne les mènera jamais jusqu’aux Navajos. Dans une petite ville du Midwest, David s’arrête et commence à tourner un tout autre film : une œuvre expérimentale autobiographique dans laquelle il fait rejouer des scènes de sa vie par des acteurs amateurs recrutés sur place. À travers ce projet de plus en plus décousu, qui croise souvenirs d’enfance et réflexions sur l’Amérique contemporaine, il tente de comprendre ce qui ne va pas dans son existence — et peut-être dans celle de son pays tout entier. Cette quête identitaire le mènera finalement jusqu’à Dallas, sur les traces de l’assassinat de Kennedy, avant un retour désenchanté à New York.

Autour du livre

Premier roman de Don DeLillo, « Americana » pose déjà les jalons des thèmes qui traverseront toute son œuvre : l’omniprésence des médias, l’aliénation moderne, la quête du sens dans une société de consommation, la mort comme obsession souterraine. Le roman est structuré en quatre parties qui déconstruisent successivement les mythes de la société corporate américaine puis du road movie traditionnel. La première partie brosse un tableau satirique de l’univers professionnel new-yorkais, où les luttes de pouvoir se jouent dans les détails les plus infimes, jusqu’à la disposition des meubles de bureau.

La narration à la première personne permet à DeLillo d’insuffler une ironie mordante dans la description que David fait de son environnement. Les dialogues brillent par leur absurdité calculée, révélant le vide qui se cache derrière les postures sociales. Le protagoniste lui-même incarne cette vacuité : « J’avais presque le même type de relation avec mon miroir que tant de mes contemporains avec leur analyste », confesse-t-il avec un mélange de lucidité et de complaisance.

Le contexte historique irrigue subtilement la trame narrative : la guerre du Vietnam apparaît en filigrane à la télévision pendant que les personnages vaquent à leurs occupations futiles, contraste saisissant entre la violence du monde et l’insouciance apparente de la société de consommation. « La guerre était à la télévision tous les soirs mais nous allions tous au cinéma », note le narrateur, soulignant l’étrange dissociation entre réalité et représentation qui caractérise l’Amérique de cette époque.

L’originalité du roman réside dans sa capacité à subvertir les codes du récit initiatique traditionnel. Là où un roman de la route classique promettrait une forme de rédemption ou de révélation, « Americana » refuse les conclusions faciles. Le film que David tourne devient progressivement plus abstrait et expérimental, miroir de sa propre désorientation. DeLillo transforme ainsi le road trip physique en une errance mentale qui questionne la possibilité même de saisir une vérité authentique dans un monde saturé d’images.

La critique s’accorde sur la nature prophétique de ce premier roman qui anticipait déjà les préoccupations de la société post-moderne. Certains y voient une réponse au roman « Sur la route » de Kerouac, mais en plus sophistiqué intellectuellement. Roberto Bolaño, dans « Les Détectives sauvages », fait dire à l’un de ses personnages que DeLillo est « le plus grand écrivain vivant de notre époque ».

En 1989, DeLillo revient sur son texte et en supprime plusieurs pages, démontrant son souci constant de perfection formelle. Cette version révisée devient la version définitive du roman.

Aux éditions BABEL ; 464 pages.

2. Bruit de fond (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Nous sommes dans l’Amérique des années 1980. Jack Gladney dirige le département d’études hitlériennes du College-on-the-Hill, dans la petite ville de Blacksmith. Il mène une existence tranquille avec sa femme Babette, qui donne des cours de maintien et lit des journaux aux aveugles, ainsi qu’avec leurs nombreux enfants issus de mariages précédents. Jack et Babette partagent secrètement une angoisse obsédante : la peur de mourir.

Un jour, un accident ferroviaire libère un nuage de produit chimique toxique au-dessus de la ville. Durant l’évacuation, Jack est brièvement exposé au nyodène D. Les autorités lui annoncent que cette exposition pourrait s’avérer mortelle, sans pouvoir préciser ni la date ni les circonstances. Cette incertitude décuple son anxiété face à la mort.

Parallèlement, il apprend que Babette teste secrètement un médicament expérimental, le Dylar, censé chasser la peur de la mort. Pour l’obtenir, elle s’est livrée à un mystérieux homme de science du nom de M. Gray. Bouleversé par cette révélation et submergé par sa propre angoisse de la mort, Jack décide de retrouver cet homme. Son collègue Murray lui suggère alors qu’il pourrait peut-être vaincre sa peur de mourir en tuant quelqu’un. Armé et déterminé à l’éliminer, Jack part donc à la recherche de M. Gray dans une quête aussi dérisoire que désespérée pour échapper à sa condition de mortel.

Autour du livre

Avec « Bruit de fond » (1985), DeLillo compose une satire mordante de l’Amérique des années 1980, où la surconsommation et la surexposition médiatique créent un « bruit de fond » permanent qui tente vainement de masquer l’angoisse de la mort. Le titre initial du roman devait être « Panasonic », en référence à cette omniprésence technologique, mais l’entreprise s’y opposa. DeLillo choisit alors « White Noise », métaphore plus subtile de ce bourdonnement incessant qui envahit l’existence moderne.

Les personnages incarnent les paradoxes d’une société en perte de repères. Jack, spécialiste d’Hitler qui ne parle pas allemand, symbolise l’inauthenticité du monde académique. Les enfants, d’une maturité déconcertante, semblent plus lucides que leurs parents face aux absurdités du monde. Murray, avec ses théories délirantes sur la culture populaire, représente la dérive intellectuelle d’une époque qui sacralise le superficiel.

DeLillo multiplie les scènes emblématiques qui dénoncent les travers de la société de consommation. La « grange la plus photographiée d’Amérique » devient ainsi le symbole d’une culture où la médiatisation prime sur la réalité. Les séances de shopping au supermarché prennent des allures de communion religieuse, tandis que la télévision déverse son flot ininterrompu d’informations déconnectées qui ponctuent le récit comme autant de mantras publicitaires.

L’événement du nuage toxique préfigure les catastrophes écologiques contemporaines – la sortie récente du film en 2022 coïncide d’ailleurs étrangement avec un accident ferroviaire similaire dans l’Ohio. Cette prescience caractérise l’ensemble du roman qui, bien qu’écrit en 1985, anticipe nombre de nos préoccupations actuelles : fake news, surmédiatisation, déconnexion de la nature, anxiété généralisée.

La réception critique fut immédiatement enthousiaste. Le magazine Time inclut « Bruit de fond » dans sa liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise entre 1923 et 2005. Le livre reçut le National Book Award en 1985, marquant la reconnaissance institutionnelle de DeLillo. La critique salua particulièrement sa capacité à marier humour noir et questionnements existentiels.

Le roman connaît une nouvelle actualité avec son adaptation cinématographique par Noah Baumbach en 2022, avec Adam Driver et Greta Gerwig dans les rôles principaux. Le film, diffusé sur Netflix, reste fidèle au texte tout en modernisant certains aspects du propos. Plusieurs critiques notent cependant que la sophistication littéraire du roman peine à trouver son équivalent à l’écran.

Aux éditions BABEL ; 480 pages.

3. Libra (1988)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

1963. Lee Harvey Oswald, un jeune Américain âgé de 24 ans, se retrouve au cœur d’une conspiration visant le président John F. Kennedy. Son destin s’entremêle avec celui d’un réseau d’agents de la CIA mis sur la touche après l’échec cuisant de l’invasion de la Baie des Cochons à Cuba. L’objectif initial de ce groupe d’hommes semble simple : mettre en scène un faux attentat contre Kennedy, attribuer la responsabilité à Cuba et déclencher ainsi une riposte américaine contre le régime de Castro.

Oswald, ancien marine reconverti en militant marxiste ayant vécu en Union soviétique, semble le candidat idéal pour endosser le rôle du tireur. Mais le plan initial se complique à mesure que d’autres acteurs s’y greffent : mafieux de La Nouvelle-Orléans, exilés cubains assoiffés de vengeance, agents doubles aux motivations troubles.

Ce qui devait n’être qu’une mise en scène prend une tournure dramatique le 22 novembre 1963 sur Dealey Plaza à Dallas, lorsque Kennedy est atteint par des coups de feu mortels. Deux jours plus tard, avant même son procès, Oswald est abattu par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit lié au crime organisé. La vérité sur cette journée qui a changé l’Amérique sombre alors dans d’interminables questionnements sans réponses.

Autour du livre

Don DeLillo construit son récit selon une structure particulière en alternant entre deux fils narratifs : d’un côté la vie d’Oswald depuis son enfance jusqu’à sa mort, de l’autre les sept mois précédant l’assassinat de Kennedy. Un troisième niveau de lecture intervient à travers le personnage de Nicholas Branch, archiviste de la CIA chargé d’écrire l’histoire secrète de l’attentat des années après les faits. Cette construction permet d’éclairer les zones d’ombre qui entourent encore aujourd’hui cet événement marquant de l’histoire américaine.

Le portrait d’Oswald se révèle d’une complexité saisissante. Ni héros ni monstre, il apparaît comme un homme ordinaire aux prises avec ses contradictions. Élevé par une mère célibataire dans le Bronx, dyslexique mais intelligent, il découvre le marxisme durant son service militaire au Japon. Son parcours erratique – de la défection en URSS à son retour aux États-Unis avec une épouse russe – témoigne d’une quête perpétuelle de sens et de reconnaissance.

DeLillo s’empare d’un sujet maintes fois traité pour en livrer une vision inédite. Sans prétendre détenir la vérité historique, il tisse une trame narrative crédible où le hasard joue un rôle aussi important que les intentions des protagonistes. Il met en lumière les mécanismes qui peuvent transformer un marginal en figure historique, montre comment les théories du complot naissent des zones grises de l’Histoire officielle.

« Libra » s’inscrit dans la lignée des obsessions de DeLillo : le pouvoir des médias, le monde secret des espions et des terroristes, et bien sûr l’assassinat de Kennedy qui hante plusieurs de ses œuvres précédentes. James Ellroy cite d’ailleurs ce roman comme source d’inspiration pour sa propre trilogie « Underworld USA » consacrée aux coulisses du pouvoir américain.

La critique salue unanimement l’ouvrage à sa sortie en 1988. Pour Anne Tyler du New York Times, il s’agit du « roman le plus abouti » de DeLillo. Elle loue particulièrement sa capacité à « inventer, avec une perception qui semble surnaturelle, la voix intérieure que chaque personnage pourrait utiliser pour décrire ses propres activités. » Publishers Weekly souligne quant à lui la façon dont il soulève « des questions significatives sur la relation entre fiction et vérité. » Le livre reçoit le prestigieux Irish Times International Fiction Prize et une nomination pour le National Book Award.

Norman Mailer, qui consacrera plus tard une biographie à Oswald, se déclare admiratif du travail de DeLillo. En 2007, le magazine New York considère Oswald comme le plus grand personnage jamais créé par l’auteur. Certains aspects du livre se retrouvent dans le film « JFK » d’Oliver Stone sorti en 1991, bien que celui-ci ne soit pas officiellement adapté de « Libra ».

Aux éditions BABEL ; 656 pages.

4. Mao II (1991)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1990, Bill Gray, écrivain américain devenu culte après seulement deux romans, vit reclus dans une maison isolée de l’État de New York. Il est entouré de Scott, un assistant dévoué qui gère ses archives et préserve sa solitude, et de Karen, une jeune femme rescapée de la secte Moon. Depuis des années, il travaille sur un troisième roman qu’il refuse d’achever, persuadé que sa publication détruirait son mystère et son authenticité.

L’équilibre de cette retraite volontaire bascule quand il autorise Brita Nilsson, une photographe suédoise qui ne photographie que des écrivains, à pénétrer dans son refuge. Cette brèche dans son isolement le pousse à renouer avec le monde extérieur. Un ancien éditeur lui propose alors de s’engager publiquement pour la libération d’un jeune poète suisse retenu en otage à Beyrouth par un groupe terroriste maoïste. Bill accepte de se rendre à Londres pour une lecture publique, mais l’événement est annulé à la suite d’une menace d’attentat. Décidé à poursuivre sa mission, il part seul pour le Moyen-Orient via Athènes puis Chypre. Un accident de voiture à Chypre lui cause une blessure au foie qui, aggravée par son alcoolisme, lui sera fatale durant son trajet vers Beyrouth.

Parallèlement, Karen erre dans les bidonvilles de Tompkins Square Park à New York, tandis que Brita abandonne son projet de photographier uniquement des écrivains pour se rendre à Beyrouth afin de réaliser le portrait d’Abu Rashid, le terroriste responsable de l’enlèvement. Le sort du poète retenu en otage reste quant à lui en suspens.

Autour du livre

Le titre du roman fait référence à une série de sérigraphies d’Andy Warhol représentant Mao Zedong, œuvres qui symbolisent la reproduction en série d’une image iconique. À travers ce prisme, DeLillo questionne la tension entre l’individu et la masse, entre l’artiste solitaire et les mouvements collectifs. Deux photographies constituent le point de départ du roman : un cliché volé de J. D. Salinger publié dans le New York Post et une image d’une cérémonie de mariage de masse de la secte Moon.

Cette réflexion sur la perte d’influence des écrivains face à la montée du terrorisme traverse tout le roman. « Ce que les terroristes gagnent, les romanciers le perdent », déclare un personnage, soulignant comment la violence spectaculaire supplante désormais la littérature dans sa capacité à marquer les consciences. Les scènes de foule ponctuent le récit : mariage collectif au stade des Yankees, funérailles de l’ayatollah Khomeini, rassemblements de sans-abri. Ces tableaux illustrent la thèse centrale du livre : « L’avenir appartient aux foules. »

Publié deux ans après la fatwa contre Salman Rushdie, « Mao II » se révèle prophétique dans son analyse du terrorisme comme nouvelle forme de narration mondiale. Les références aux Tours Jumelles et aux attentats à la bombe à Londres résonnent de manière particulièrement troublante après le 11 septembre 2001. Le roman interroge également la transformation de l’écrivain en figure médiatique, la puissance des images de masse et l’effacement progressif de l’individualité.

La critique salue unanimement l’œuvre. Dans le Washington Post, Sven Birkerts la considère comme l’une des meilleures de DeLillo, malgré une certaine dissipation de la tension vers la fin. Le New York Times, sous la plume de Lorrie Moore, loue la prose incomparable de l’auteur et sa capacité à saisir l’essence des rythmes urbains. Publishers Weekly qualifie le roman de « remarquable réussite ». Thomas Pynchon, auteur lui-même réputé pour sa discrétion, signe un éloge appuyé, saluant la vision audacieuse de DeLillo et sa voix « moralement focalisée ». « Mao II » remporte le PEN/Faulkner Award en 1992 et se classe finaliste du Prix Pulitzer la même année.

Aux éditions BABEL ; 277 pages.

5. Outremonde (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tout commence en octobre 1951, lors d’un match de baseball légendaire opposant les Giants aux Dodgers. Au cours d’un home run décisif, une balle disparaît dans la foule et est attrapée par Cotter Martin, un jeune garçon noir. Le soir même, son père la vend pour quelques dollars, ignorant qu’elle deviendra un objet culte du baseball américain. Quarante ans plus tard, Nick Shay, cadre dans une entreprise de gestion des déchets, rachète cette même balle pour 34 500 dollars.

L’histoire suit principalement Nick Shay, depuis son adolescence dans le Bronx marquée par la disparition mystérieuse de son père et un meurtre accidentel, jusqu’à sa vie d’adulte respectable. Son frère Matt s’oriente vers une carrière dans l’industrie nucléaire tandis que Klara Sax, avec qui Nick a eu une liaison dans sa jeunesse, se fait connaître comme artiste en repeignant des bombardiers B-52 abandonnés dans le désert.

À travers ces destins entrelacés, le roman dépeint quatre décennies d’histoire américaine, de la paranoïa nucléaire des années 1950 jusqu’à la fin de la Guerre froide, en déroulant sa chronologie à rebours. La balle de baseball mythique sert de fil conducteur pour relier ces vies ordinaires aux grands événements historiques.

Autour du livre

« Outremonde » tire son origine d’une découverte fortuite de DeLillo : la une du New York Times du 4 octobre 1951, qui juxtaposait deux événements – la victoire des Giants et un essai nucléaire soviétique. Cette coïncidence fournit la matrice du roman, qui tisse des liens entre le baseball, symbole de l’innocence américaine, et la menace atomique qui plane sur cette même innocence.

La narration adopte une structure temporelle inversée qui commence en 1992 pour remonter jusqu’en 1951, avec un prologue situé le jour du match historique. Cette architecture permet d’examiner les causes plutôt que les effets, de remonter aux sources des névroses américaines. L’inversion chronologique n’est pas qu’un artifice : elle traduit une archéologie de la conscience nationale, une excavation des strates successives qui ont façonné l’Amérique contemporaine.

La thématique des déchets constitue l’un des fils conducteurs du récit. Nick Shay travaille dans l’industrie du déchet, Klara Sax récupère des avions militaires abandonnés, tandis que les essais nucléaires laissent des traces radioactives indélébiles. Le déchet devient métaphore d’une civilisation qui peine à gérer ses résidus matériels comme spirituels.

La balle de baseball, objet transitionnel par excellence, circule tel un témoin muet de l’histoire américaine. Sa trajectoire relie les personnages et les époques, cristallisant les obsessions collectives d’une nation. Elle symbolise aussi bien la nostalgie d’une innocence perdue que la marchandisation des souvenirs.

La figure de J. Edgar Hoover incarne la paranoïa institutionnalisée de la Guerre froide. Sa présence au match de baseball initial n’est pas fortuite : elle suggère les connexions souterraines entre le divertissement de masse et les arcanes du pouvoir. Le roman montre comment la menace nucléaire a redéfini non seulement la géopolitique mais aussi la psyché collective américaine.

La critique a salué « Outremonde » comme l’une des œuvres majeures de la fin du XXe siècle. Une enquête du New York Times en 2006 l’a classé deuxième meilleur roman américain des 25 dernières années, juste derrière « Beloved » de Toni Morrison. David Wiegand du San Francisco Chronicle l’a qualifié de « meilleur roman de DeLillo, un Grand Roman Américain ». Le critique Harold Bloom y a vu « le point culminant de ce que DeLillo peut faire » et l’un des rares ouvrages contemporains à toucher au sublime.

Initialement optionné par le producteur Scott Rudin, le roman a failli connaître une adaptation cinématographique avant que les droits ne tombent. En 2002, Robert Greenwald envisageait de l’adapter en mini-série télévisée. En 2020, Uri Singer a acquis les droits et en septembre 2021, Netflix a annoncé son intention d’en faire un long-métrage réalisé par Theodore Melfi.

Aux éditions BABEL ; 912 pages.

6. Cosmopolis (2003)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, avril 2000. Eric Packer, multimilliardaire de 28 ans, règne sur un empire financier bâti grâce à sa maîtrise des algorithmes prédictifs du marché. Un matin, cet insomniaque quitte son appartement de 48 pièces pour traverser Manhattan en limousine, officiellement pour une simple coupe de cheveux dans le quartier de son enfance. Sa voiture, véritable forteresse high-tech bardée d’écrans, lui sert de quartier général mobile depuis lequel il continue à spéculer massivement à la baisse contre le yen japonais.

Alors que la ville s’enlise dans un chaos grandissant — visite présidentielle, manifestations anti-capitalistes violentes, funérailles d’une star du rap —, Packer voit ses certitudes s’effondrer. Le yen, contre toute logique mathématique, ne cesse de monter. Sa jeune épouse, Elise, qu’il croise à quatre reprises dans la journée, lui semble totalement étrangère. Même sa conviction d’être immortel commence à vaciller quand il apprend qu’un ancien employé, Benno Levin, le traque pour l’assassiner.

Au fil des heures, Packer commence à perdre pied. Il multiplie les expériences sexuelles, se soumet à un examen médical en pleine rue, assiste impassible à des scènes de violence, et finit par tuer son propre garde du corps. Pris d’une pulsion autodestructrice, il dilapide méthodiquement sa fortune avant de se diriger vers le quartier de Hell’s Kitchen pour une confrontation finale avec son assassin. Cette odyssée d’une journée à travers New York prend ainsi la forme d’une désintégration : celle d’un homme, mais aussi d’un système économique tout entier.

Autour du livre

En amont de la crise financière de 2008, Don DeLillo imagine avec « Cosmopolis » une parabole glaçante sur la déshumanisation engendrée par le capitalisme financier. La limousine d’Eric Packer y devient une métaphore de l’isolement des élites, coupées du réel par des écrans et des vitres teintées. L’écriture épouse son sujet : les dialogues apparaissent aussi virtuels que les flux financiers, résonnant dans le silence de l’habitacle capitonné comme des cotations boursières défilant sur un moniteur.

La ville elle-même se transforme en théâtre d’une apocalypse urbaine où se côtoient violences, cadavres de sans-abris et manifestations chaotiques. Le New York de DeLillo préfigure les mouvements de contestation comme Occupy Wall Street. Les scènes de foule prennent une dimension politique : qu’il s’agisse des funérailles du rappeur ou des émeutes anti-mondialisation, elles incarnent une résistance à la virtualisation des rapports humains.

Le temps lui-même se trouve perverti par la logique financière. Comme l’affirme l’un des personnages : « L’argent falsifie le temps. Autrefois c’était le contraire. Le temps d’horloge a accéléré la montée du capitalisme. Les gens ont cessé de penser à l’éternité ». La technologie permet à Packer de voir les événements quelques secondes avant qu’ils ne se produisent, créant un vertige temporel qui culmine lorsqu’il contemple sa propre mort sur l’écran de sa montre.

La réception critique s’est révélée partagée à la sortie du livre en 2003. Si certains, comme John Updike dans le New Yorker, saluent « la fervente intelligence de DeLillo et sa prose fastidieuse et avant-gardiste », d’autres comme Michiko Kakutani du New York Times qualifient le roman « d’échec majeur » à l’intrigue « artificielle ». Blake Morrison dans The Guardian défend quant à lui une œuvre dont l’atmosphère et le style s’inscrivent dans la continuité du travail de l’auteur.

« Cosmopolis » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2012 par David Cronenberg, avec Robert Pattinson dans le rôle d’Eric Packer. Le film, présenté au Festival de Cannes, s’est distingué par sa fidélité au texte original, reprenant de nombreux dialogues mot pour mot. Le cinéaste canadien parvient à traduire visuellement l’univers clinique et déshumanisé dépeint par DeLillo, même si certains critiques regrettent que la dimension politique du roman y soit quelque peu diluée.

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

7. L’Homme qui tombe (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

New York, 11 septembre 2001. Keith Neudecker, avocat au World Trade Center, survit miraculeusement à l’effondrement des tours. Couvert de sang et d’éclats de verre, il erre dans les rues de Manhattan, serrant fermement une mallette qui ne lui appartient pas. Ses pas le mènent instinctivement chez son ex-femme Lianne, avec qui il est séparé depuis deux ans. Elle l’accueille sans hésiter ; leur fils Justin, âgé de sept ans, retrouve un père qu’il connaît à peine.

Les jours passent et Keith tente de reprendre pied. Il finit par rencontrer Florence, la propriétaire de la mallette, elle aussi rescapée des tours. Ils partagent leurs souvenirs traumatiques de la descente infernale dans les escaliers et nouent une brève liaison. Pendant ce temps, Lianne s’occupe d’un atelier d’écriture pour malades d’Alzheimer.

Un mystérieux artiste de rue, surnommé « l’Homme qui tombe », apparaît régulièrement dans les rues de New York. Suspendu à des harnais, il se jette des immeubles d’où il reproduit la terrible posture des personnes ayant sauté des tours en flammes. Son spectacle, qui déclenche fascination et colère, rappelle sans cesse la tragédie à une ville qui tente d’oublier. Incapable de retrouver une vie normale, Keith finit par partir pour Las Vegas où il devient joueur de poker professionnel, cherchant dans les règles immuables du jeu un semblant d’ordre dans un monde désormais privé de sens.

Autour du livre

Don DeLillo s’est imposé comme l’écrivain le plus qualifié pour aborder les événements du 11 septembre. Ses romans précédents avaient déjà pressenti la menace terroriste – notamment « Joueurs » (1977) qui évoquait une attaque contre le World Trade Center. La genèse de « L’Homme qui tombe » émerge trois ans après son article « Dans les ruines du futur » paru dans Harper’s Magazine quelques semaines après les attentats.

La narration fragmente délibérément la chronologie et multiplie les points de vue, reflétant le chaos mental des personnages. Elle alterne entre la vie des survivants à New York et des passages consacrés aux terroristes, notamment Hammad, dont on suit la préparation jusqu’aux derniers instants avant l’impact. Cette structure éclatée traduit la désorientation d’une société brutalement confrontée à sa vulnérabilité.

DeLillo tisse des motifs récurrents qui donnent sa cohérence à l’ensemble : la chute physique et métaphorique, la mémoire qui s’efface chez les patients Alzheimer, les enfants qui guettent le retour des avions et parlent d’un mystérieux « Bill Lawton » (déformation de « Ben Laden »). Le poker auquel s’adonne Keith représente une tentative de maîtriser le hasard dans un monde devenu chaotique.

La performance de « l’Homme qui tombe » constitue un élément central, écho à la célèbre photographie de Richard Drew montrant un homme tombant des tours. Cette image initialement censurée cristallise toute l’horreur de l’événement. À travers ce performer qui rejoue inlassablement la chute, DeLillo interroge la possibilité même de représenter artistiquement le traumatisme.

La critique s’est montrée partagée. Le New York Times, sous la plume de Michiko Kakutani, juge le roman décevant malgré quelques passages remarquables sur les événements du 11 septembre. Pour le World Socialist Web Site, s’il contient des moments émouvants, il échoue en tant qu’œuvre d’art unifiée. En revanche, Laura Miller dans Salon et Jennifer Reese dans Entertainment Weekly le considèrent comme le meilleur roman de DeLillo depuis « Outremonde » (1997). L’accueil global reste mitigé, avec une majorité de critiques reconnaissant néanmoins la puissance de certains passages.

Considéré comme le roman le plus abouti consacré aux attentats du 11 septembre, « L’Homme qui tombe » supplante d’autres ouvrages tels que ceux de Jay McInerney, Jonathan Safran Foer ou Ian McEwan. Sa force réside dans son refus du pathos et sa capacité à saisir la sidération collective à travers des destins individuels.

Aux éditions BABEL ; 304 pages.