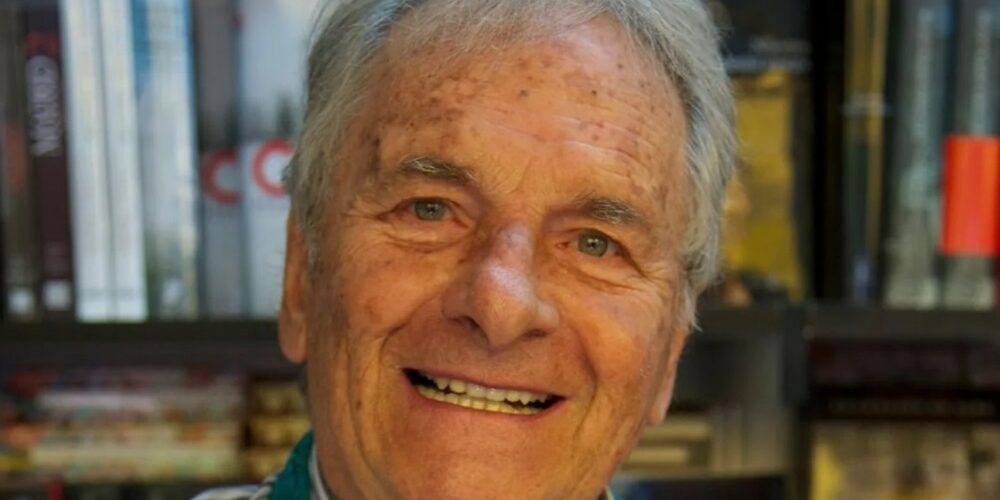

Dominique Lapierre (1931-2022) est un écrivain et philanthrope français. Né à Châtelaillon-Plage d’un père diplomate, il débute sa carrière d’écrivain très jeune avec son premier récit de voyage « Un dollar les mille kilomètres » (1949), publié à seulement 18 ans.

Devenu journaliste à Paris Match en 1956, il réalise un reportage marquant en URSS, parcourant 13 000 km en Simca Marly avec le photographe Jean-Pierre Pedrazzini. Sa rencontre avec le journaliste américain Larry Collins donnera naissance à plusieurs best-sellers, dont « Paris brûle-t-il ? » (1964) et « Ô Jérusalem » (1971).

Profondément attaché à l’Inde, où il apprend le bengali, il écrit « La Cité de la joie » (1985), un immense succès qui sera adapté au cinéma. Philanthrope engagé, il consacre la moitié des droits d’auteur de ce livre à la lutte contre la misère en Inde, créant notamment une association caritative et finançant des bateaux-hôpitaux dans les îles Sundarbans. Son engagement humanitaire lui vaut la prestigieuse Médaille Padma Bhushan du gouvernement indien en 2008.

Après une mauvaise chute en 2012 qui altère sa santé, il décède le 2 décembre 2022 à Sainte-Maxime, à l’âge de 91 ans.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. La Cité de la joie (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au milieu des années 1980, dans les faubourgs surpeuplés de Calcutta, un prêtre français, Paul Lambert, s’installe dans l’un des bidonvilles les plus miséreux de la ville. Sa route croise celle d’Hasari Pal, un paysan bengali qui a fui sa campagne ravagée par la sécheresse. Pour nourrir sa famille, Hasari devient tireur de rickshaw, usant ses forces à tirer son « taxi » dans la fournaise des rues encombrées.

Le quotidien de ces deux hommes bascule avec l’arrivée de Max Loeb, un jeune médecin américain débarqué de sa luxueuse clinique de Miami. Dans ce quartier baptisé « la Cité de la joie », où s’entassent soixante-dix mille âmes, ils font face ensemble aux ravages de la lèpre, du choléra et de la malnutrition. Entre les égouts à ciel ouvert et les cahutes de tôle, dans un décor hanté par les rats et la vermine, ils découvrent pourtant une humanité qui refuse de céder au désespoir.

Autour du livre

« La Cité de la joie » naît d’une longue immersion de Dominique Lapierre dans les bidonvilles de Calcutta au début des années 1980. Pour créer son personnage central, le prêtre Paul Lambert, il s’inspire de deux figures réelles : le père François Laborde et Gaston Grandjean, un missionnaire suisse qui adoptera plus tard la nationalité indienne sous le nom de Gaston Dayanand.

Les critiques soulignent la puissance du contraste entre l’extrême dénuement des lieux et l’extraordinaire résilience de leurs habitants. Lapierre évite l’écueil du misérabilisme pour mettre en lumière la dignité et la solidarité qui règnent dans ces ruelles surpeuplées. « Ce peuple de flagellés, d’humiliés, d’affamés, d’écrasés est vraiment indestructible. Son goût de la vie, son pouvoir d’espérance, sa volonté de se tenir debout le feront triompher de toutes les malédictions de son karma ».

Jean-Paul II lui-même qualifie cette œuvre de « leçon d’espoir et de foi pour le monde ». Le succès est considérable : traduit en trente et une langues, « La Cité de la joie » dépasse les quarante millions d’exemplaires vendus. Roland Joffé en tire un film en 1992, mais l’adaptation cinématographique ne parvient pas à restituer la densité émotionnelle du livre.

Les bénéfices des ventes permettent à Dominique Lapierre de créer une fondation internationale qui œuvre pour la scolarisation des enfants et l’ouverture de dispensaires dans les quartiers les plus défavorisés de Calcutta. Ainsi, le livre transcende sa dimension littéraire pour devenir un véritable instrument de changement social.

Si l’Inde décrite dans ces pages n’est plus tout à fait celle d’aujourd’hui – la pauvreté ayant significativement reculé depuis 1985 – le message central conserve sa force : dans les conditions les plus adverses, l’esprit humain peut non seulement survivre mais aussi s’élever vers une forme de grandeur inattendue.

Aux éditions POCKET ; 672 pages.

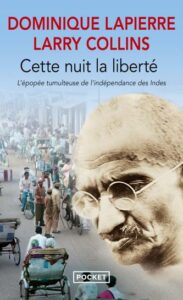

2. Cette nuit la liberté (avec Larry Collins, 1975)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Août 1947 marque la fin du plus vaste empire colonial de l’Histoire : les Indes britanniques accèdent à l’indépendance. Le vice-roi Lord Mountbatten reçoit une mission impossible : organiser en quelques mois la transition du pouvoir dans un sous-continent où coexistent 400 millions d’habitants, 565 maharajas, et des communautés hindoues et musulmanes aux relations explosives.

Face à lui, trois figures majeures incarnent les espoirs et les divisions du pays : Gandhi, apôtre de la non-violence qui rêve d’une Inde unie ; Nehru, futur Premier ministre qui devra gérer l’apocalypse de la Partition ; et Jinnah, leader musulman déterminé à créer le Pakistan. Des cimes de l’Himalaya aux rues de Calcutta, la liberté tant désirée se transforme en tragédie avec l’exode de millions de réfugiés.

Autour du livre

« Cette nuit la liberté » constitue le quatrième opus né de la collaboration entre Dominique Lapierre et Larry Collins, après « Paris brûle-t-il ? », « … ou tu porteras mon deuil » et « Ô Jérusalem ». La genèse de cet ouvrage s’étend sur quatre années intensives durant lesquelles les deux journalistes ont parcouru 250 000 kilomètres, lu 6000 pages de témoignages originaux et 10 000 pages d’archives, dont certaines inédites. Leur investigation minutieuse comprend également 800 heures d’interviews et l’examen de 400 ouvrages et 1000 photographies.

La méthode d’enquête des deux auteurs se distingue par sa rigueur et son exhaustivité. Ils ont interrogé tous les protagonistes encore vivants : Lord Mountbatten lui-même, qui leur révèle la radiographie prouvant la tuberculose de Jinnah, d’anciens membres de l’Indian Civil Service, des officiers de l’Armée des Indes, d’anciens colons britanniques, des politiciens indiens et pakistanais. Plus surprenant encore : les assassins de Gandhi les ont accompagnés jusqu’à New Delhi pour reconstituer avec précision leur forfait.

L’historien James Cameron salue la profondeur des recherches entreprises, même si certaines descriptions – notamment celles des princes indiens, des colons britanniques et des membres du premier cabinet indien – ont suscité des controverses. La Revue Des Mondes note que Nehru apparaît sous un jour trop défavorable tandis que Mountbatten bénéficie d’un traitement plus clément. L’omission de certains acteurs comme Bose ou des royaumes himalayens est également relevée.

Publié en 1975, « Cette nuit la liberté » rencontre immédiatement un succès considérable avec 265 000 exemplaires vendus en France. L’œuvre continue d’influencer les créations contemporaines puisqu’elle a inspiré en 2017 le film « Le Dernier Vice-Roi des Indes » de Gurinder Chadha. La dimension pédagogique du livre se révèle particulièrement efficace pour appréhender les tensions qui persistent aujourd’hui entre l’Inde et le Pakistan, notamment concernant le Panjab et le Cachemire.

Aux éditions POCKET ; 768 pages.

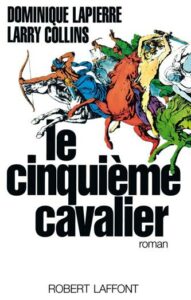

3. Le cinquième cavalier (avec Larry Collins, 1980)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un dimanche de décembre, une lettre arrive à la Maison-Blanche : le colonel Kadhafi menace de faire exploser une bombe H dissimulée au cœur de New York si les Israéliens ne rendent pas leurs terres aux Palestiniens sous 36 heures. L’ultimatum est catégorique : pas un mot aux médias ni à la population, sinon la bombe explosera immédiatement.

Face à cette menace sans précédent, le Conseil de sécurité du Pentagone se réunit d’urgence. Les experts sont formels : impossible d’évacuer huit millions d’habitants ou de céder au chantage. La seule solution ? Localiser l’engin explosif tout en négociant avec Kadhafi pour gagner du temps. Des milliers de policiers se lancent dans une course effrénée à travers Manhattan, tandis que les tractations diplomatiques s’intensifient entre Washington, Paris, Tel-Aviv et Tripoli.

Autour du livre

Publié en 1980, « Le cinquième cavalier » résulte d’un travail d’investigation de quatre années pendant lesquelles Collins et Lapierre ont multiplié les rencontres avec ministres, psychologues, terroristes et espions. Cette immersion dans les coulisses du pouvoir confère au texte une véracité troublante. La mégalopole new-yorkaise ne sert pas simplement de décor : elle devient un personnage à part entière, dont la vulnérabilité face à la menace terroriste saisit le lecteur.

La force du livre tient aussi à sa dimension prophétique. En 1980, l’intrigue relevait de l’anticipation pure. Les attentats du 11 septembre 2001 lui ont donné une résonance particulière, comme en témoignent plusieurs journalistes qui ont établi le parallèle. Le traitement des personnages contribue à cette impression de réalisme : les trois terroristes ne sont pas réduits à des caricatures de fanatiques, mais dépeints dans leur complexité humaine. De même, la guerre des polices, l’inefficacité bureaucratique et les dilemmes moraux des protagonistes s’inscrivent dans une description minutieuse des rouages institutionnels.

Le découpage en chapitres courts et la narration qui alterne entre différents points de vue – des rues de New York aux bureaux de la CIA en passant par le QG de Kadhafi – maintiennent une tension constante. Les explications techniques sur l’armement nucléaire, nécessaires à la crédibilité du récit, s’intègrent naturellement à l’action sans en ralentir le rythme. La précision documentaire n’étouffe jamais le suspense : chaque page fait avancer l’enquête vers son dénouement, tandis que le compte à rebours égrène les dernières heures avant une possible catastrophe.

Quarante ans après sa parution, alors que le contexte géopolitique s’est profondément transformé, « Le cinquième cavalier » conserve une actualité saisissante. Le scénario imaginé par Collins et Lapierre continue d’interroger sur la vulnérabilité des grandes villes et l’impuissance des plans d’urgence face à une menace terroriste d’envergure.

Aux éditions ROBERT LAFFONT ; 468 pages.

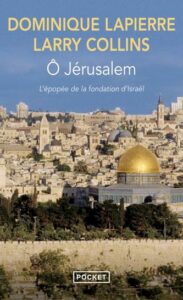

4. Ô Jérusalem (avec Larry Collins, 1971)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Ô Jérusalem » retrace les événements tumultueux qui ont conduit à la création de l’État d’Israël entre novembre 1947 et juillet 1948. À travers une enquête minutieuse menée pendant trois ans auprès de milliers de témoins, Dominique Lapierre et Larry Collins reconstituent cette période charnière de l’histoire du Moyen-Orient.

Le récit s’ouvre sur le vote historique des Nations Unies du 29 novembre 1947 qui décide du partage de la Palestine. Dans les mois qui suivent, les tensions s’exacerbent entre communautés juive et arabe. D’un côté, les dirigeants juifs comme David Ben Gourion et Golda Meir organisent secrètement l’achat d’armes et la formation d’une armée. De l’autre, les pays arabes voisins se préparent à intervenir militairement. Au centre de ce maelström, Jérusalem devient le théâtre d’affrontements sanglants entre communautés. Le récit culmine avec la proclamation de l’État d’Israël le 14 mai 1948 et la première guerre israélo-arabe qui s’ensuit.

Autour du livre

Troisième grand récit historique de Dominique Lapierre et Larry Collins après « Paris brûle-t-il ? » (1964) et « … ou tu porteras mon deuil » (1968), « Ô Jérusalem » naît d’une enquête monumentale menée sur trois ans. Les deux journalistes sillonnent neuf pays et interrogent un millier de témoins : de Golda Meir à David Ben Gourion, du roi Hussein de Jordanie aux combattants anonymes qui ont joué un rôle décisif dans cette page d’histoire.

Cette épopée documentaire qui retrace la genèse d’Israël séduit plus de cinquante millions de lecteurs dans vingt-huit pays. La presse internationale salue l’ampleur du travail d’investigation et la volonté affichée de restituer une vérité historique objective. En 2006, Élie Chouraqui signe l’adaptation cinématographique, centrée sur l’histoire d’amitié entre un Palestinien et un Juif que la guerre transforme en ennemis. Une nouvelle édition du livre paraît à cette occasion, enrichie de photos du film et d’une préface inédite de Dominique Lapierre sur l’écriture du livre.

La réception critique se révèle contrastée. Certains lecteurs soulignent la neutralité du propos, saluent l’effort de documentation et la présentation équilibrée des points de vue juif et arabe. D’autres perçoivent un parti pris pro-israélien dans le traitement différencié des deux camps : les Juifs apparaissent ingénieux et organisés, tandis que les Arabes semblent dépeints comme des hordes indisciplinées, supérieures en nombre mais dépourvues de chefs. Un débat qui témoigne de la difficulté à maintenir une stricte objectivité sur un sujet aussi sensible.

L’absence quasi-totale des communautés chrétiennes (catholiques, orthodoxes et protestantes) et arméniennes de Jérusalem constitue l’une des principales lacunes relevées par les critiques. Cette focalisation sur l’antagonisme judéo-arabe occulte la mosaïque religieuse et culturelle qui caractérise la ville sainte.

Aux éditions POCKET ; 928 pages.

5. Paris brûle-t-il ? (avec Larry Collins, 1964)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En août 1944, alors que les troupes alliées progressent vers Paris, Hitler ordonne la destruction totale de la capitale française en cas de défaite. Le Führer ne veut laisser qu’un champ de ruines si la ville doit tomber aux mains de l’ennemi. Tous les monuments emblématiques sont minés, prêts à être pulvérisés sur ordre du commandant allemand von Choltitz.

Pendant ce temps, les forces américaines hésitent à libérer Paris, préférant contourner la ville pour éviter des combats de rue coûteux et le ravitaillement d’une population affamée. Mais la Résistance parisienne s’impatiente et déclenche une insurrection, tandis que la 2e Division Blindée du général Leclerc fonce vers la capitale contre l’avis du commandement allié. Une course contre la montre s’engage alors pour sauver Paris de l’anéantissement.

Autour du livre

L’idée d’écrire « Paris brûle-t-il ? » naît d’un simple article de journal mentionnant l’ordre d’Hitler de détruire Paris en 1944. Cette étincelle pousse Dominique Lapierre et Larry Collins à se lancer dans une enquête monumentale de trois ans. La méthode des deux journalistes se démarque par son ampleur : consultation exhaustive des archives militaires françaises, allemandes et américaines, déchiffrage de centaines de mètres de microfilms saisis chez Hitler et ses généraux, étude des messages radio et des câbles d’époque. Leur investigation s’étend jusqu’aux archives du commandement d’Eisenhower en Virginie et englobe toute la correspondance entre de Gaulle, Churchill, Roosevelt et Eisenhower.

Plus de 3000 témoins, des figures majeures aux acteurs anonymes, livrent leur version des événements. Du général Eisenhower au général von Choltitz, en passant par le premier Parisien à hisser le drapeau tricolore sur la tour Eiffel le 25 août 1944, chaque voix enrichit la fresque historique. Cette multiplicité des points de vue – Américains, Allemands, résistants FFI et population parisienne – permet de reconstituer la complexité de ces journées cruciales.

La narration oscille entre les grands enjeux stratégiques et une myriade d’anecdotes saisissantes : des gestes chevaleresques improbables aux vengeances inutiles, des retournements de situation aux drames intimes, comme ces retrouvailles familiales brisées par une balle perdue à quelques heures de la victoire. Cette approche transforme l’événement historique en une mosaïque d’anecdotes où le destin d’un grand homme dépend parfois du choix d’un simple soldat.

Le succès de cette formule narrative, mêlant rigueur documentaire et sens du récit, inspire René Clément qui adapte l’œuvre au cinéma en 1966. Le casting réunit des légendes du grand écran : Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Kirk Douglas, Yves Montand, Simone Signoret, Orson Welles et Anthony Perkins. « Paris brûle-t-il ? » marque ainsi l’avènement d’un nouveau genre, la docufiction, où l’Histoire se raconte à hauteur d’homme, sans sacrifier ni la précision historique ni l’émotion du récit.

Aux éditions POCKET ; 672 pages.

6. … ou tu porteras mon deuil (avec Larry Collins, 1968)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Espagne de 1936, alors que la guerre civile déchire le pays, naît Manuel Benitez à Palma del Rio, près de Cordoue. Orphelin de mère puis de père, il grandit dans une misère extrême sous le régime franquiste. Pour échapper à cette vie de privations et de labeur sans fin, le jeune Manuel ne voit qu’une issue : devenir torero.

Obsédé par les taureaux depuis son plus jeune âge, il s’entraîne sans relâche dans des conditions périlleuses, bravant les coups, les blessures et la répression des autorités. Le 20 mai 1964, avant sa confirmation d’alternative qui doit faire de lui un matador reconnu, il lance à sa sœur Angelita ces mots qui donnent son titre au livre : « Ce soir, je t’achèterai une maison ou tu porteras mon deuil ». Cette phrase cristallise tout le parcours de cet homme qui deviendra « El Cordobés », l’une des plus grandes figures de la tauromachie.

À travers cette destinée hors du commun, Larry Collins et Dominique Lapierre dressent un tableau de l’Espagne du XXe siècle. Le récit alterne entre la dernière corrida d’El Cordobés et des retours en arrière qui éclairent trente ans d’histoire espagnole : la guerre civile, l’avènement du franquisme et ses répressions, la lente modernisation du pays. Sans jamais prendre parti sur la corrida elle-même, les auteurs montrent comment cet art controversé incarnait pour beaucoup le seul espoir d’échapper à la misère.

Autour du livre

Publié en 1968, alors que le franquisme domine encore l’Espagne, « … ou tu porteras mon deuil » s’inscrit dans une lignée d’œuvres majeures de Collins et Lapierre, aux côtés de « Cette nuit la liberté », « Paris brûle-t-il ? », « Ô Jérusalem » et « Le cinquième cavalier ». Le duo d’auteurs a mené un travail d’investigation minutieux, multipliant les entretiens avec El Cordobés lui-même, sa famille, ses amis, ses managers, mais aussi le médecin et le curé qui l’ont accompagné. Chaque métier lié à la corrida se trouve incarné par un témoin direct des événements.

La narration se distingue par son originalité : le récit s’articule autour de la dernière corrida d’El Cordobés, point d’ancrage à partir duquel se déploient trois décennies d’histoire espagnole. Cette structure non linéaire permet d’entrelacer le destin individuel du torero avec les bouleversements historiques qui secouent l’Espagne. Sans jamais verser dans l’hagiographie, le texte met en lumière la dimension symbolique du parcours d’El Cordobés, cinquième « calife » de la tauromachie après Lagartijo, Guerrita, Machaquito et le légendaire Manolete.

Le traitement de la tauromachie témoigne d’une approche nuancée : si la beauté formelle et le courage qu’exige cet art sont soulignés, la souffrance des animaux n’est pas occultée. Cette neutralité permet au livre de toucher un public large, des aficionados aux opposants à la corrida. La réédition récente par Robert Laffont a d’ailleurs suscité la controverse : l’éditeur a choisi de gommer les références tauromachiques du titre et du paratexte, une décision qualifiée de censure par certains critiques qui y voient une forme de révisionnisme.

Le succès du livre tient aussi à sa capacité à restituer l’atmosphère de l’époque : en 1968, les événements relatés résonnent encore dans les mémoires, particulièrement pour les réfugiés républicains installés en France. El Cordobés lui-même, véritable icône des années 1960 comparable aux Beatles en termes de popularité, se produisait régulièrement dans les arènes du Sud de la France, créant un pont culturel entre les deux pays.

Aux éditions POCKET ; 640 pages.

7. Un arc-en-ciel dans la nuit (2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1652, une poignée de jardiniers hollandais débarquent à la pointe sud de l’Afrique. Leur mission première : cultiver des salades pour les équipages de la Compagnie des Indes Orientales décimés par le scorbut. Cette modeste installation va pourtant marquer le début d’une histoire monumentale, celle de l’Afrique du Sud.

Ces premiers colons, guidés par leur foi calviniste et persuadés d’être élus par Dieu, s’enfoncent progressivement dans les terres malgré les dangers. Ils affrontent les tribus locales, résistent aux Britanniques et découvrent l’or et les diamants. Leur conviction d’une supériorité divine pose les fondements d’une idéologie qui culminera, trois siècles plus tard, avec l’instauration de l’apartheid – un système de ségrégation raciale qui opprimera des millions de Sud-Africains noirs jusqu’en 1991.

Cette fresque historique s’achève sur l’épopée de Nelson Mandela qui, après 27 ans d’emprisonnement, devient le premier président noir du pays et transforme l’Afrique du Sud en « Nation arc-en-ciel ».

Autour du livre

« Un arc-en-ciel dans la nuit » paraît en 2008 à la suite de trois années d’enquête. Cette fresque sud-africaine s’inscrit dans la lignée des grands succès de Dominique Lapierre comme « La Cité de la joie » et « Paris brûle-t-il ? », tout en portant la marque de son engagement humanitaire – l’ancien reporter de Paris Match reversait la moitié de ses droits d’auteur aux déshérités de Calcutta.

La force du texte réside dans son habileté à entrelacer les trajectoires de figures emblématiques et d’anonymes qui ont façonné le destin du pays. Des portraits saisissants émergent, comme celui d’Helen Lieberman, surnommée « la Mère Teresa sud-africaine », une orthophoniste blanche qui brava les lois ségrégationnistes pour aider les populations noires dans leurs ghettos. Ou encore celui du chirurgien Christiaan Barnard, qui scandalisa ses compatriotes en réalisant des transplantations cardiaques sans considération de race.

Le texte suscite néanmoins la controverse parmi les spécialistes. Plusieurs critiques pointent des inexactitudes historiques, notamment dans la description des premiers temps de la colonisation : arbres inexistants à l’époque, phénomènes météorologiques impossibles, règlements hospitaliers inventés. L’absence de notes de bas de page et de sources citées fragilise parfois la crédibilité du propos.

Pour aller plus loin, les lecteurs peuvent se tourner vers « L’Alliance » de James Albert Michener, qui offre une perspective complémentaire sur l’histoire intégrale de l’Afrique du Sud, ou vers l’ouvrage plus académique de Bernard Lugan « Histoire de l’Afrique du Sud ». Le livre se lit néanmoins comme un témoignage essentiel sur l’une des plus grandes tragédies du XXe siècle, écrit par un homme qui consacra sa vie à révéler et combattre l’injustice.

Aux éditions POCKET ; 416 pages.