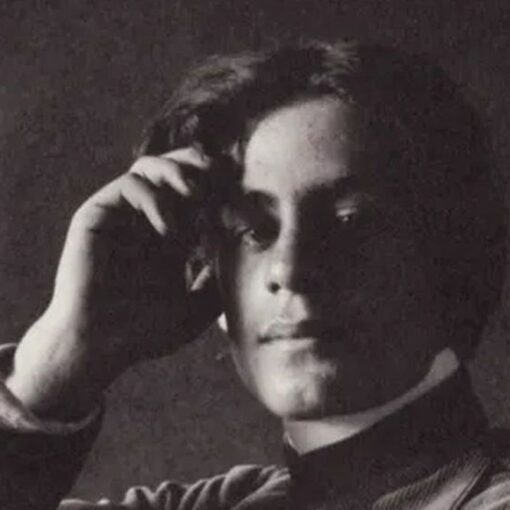

Arthur Schnitzler naît le 15 mai 1862 à Vienne, dans une famille juive bourgeoise. Fils d’un laryngologue réputé, il grandit dans un milieu privilégié qui lui permet d’accéder à une excellente éducation.

Il suit des études de médecine et devient psychiatre et laryngologue, tout en développant parallèlement une carrière littéraire. Il rejoint le groupe « Jeune Vienne » aux côtés d’écrivains comme Hugo von Hofmannsthal et Stefan Zweig, participant activement au renouveau culturel viennois.

Son œuvre, qui aborde les contradictions de la société viennoise de la fin du XIXe siècle, se distingue par sa fine analyse psychologique et son traitement des thèmes de l’érotisme et de la mort. Sa pièce « La ronde » fait scandale lors de sa représentation en 1921, choquant le public par sa description franche des relations amoureuses entre différentes classes sociales.

Sigmund Freud voit en lui son « double littéraire », admirant sa capacité à sonder la psyché humaine. Schnitzler innove en étant l’un des premiers auteurs germanophones à utiliser la technique du monologue intérieur, notamment dans « Le Sous-lieutenant Gustel » (1900) et « Mademoiselle Else » (1924).

Sa vie privée est marquée par plusieurs drames : il divorce en 1926 et perd sa fille Lili qui se suicide en 1928. Il meurt à Vienne le 21 octobre 1931 d’une hémorragie cérébrale. Son œuvre, plus tard interdite par les nazis, connaît aujourd’hui une reconnaissance internationale, notamment grâce à de nombreuses adaptations cinématographiques, dont « Eyes Wide Shut » de Stanley Kubrick.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Mademoiselle Else (nouvelle, 1924)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Vienne, années 1920. Else, dix-neuf ans, fille d’un éminent avocat, passe ses vacances dans une station thermale italienne avec sa tante Emma. Sa vie de jeune bourgeoise privilégiée bascule à la réception d’une lettre de sa mère : son père, criblé de dettes après avoir détourné des fonds, risque la prison s’il ne rembourse pas trente mille florins sous quarante-huit heures.

Le destin place sur son chemin von Dorsday, un riche marchand d’art ami de la famille, qui séjourne dans le même hôtel. Pressée par sa mère d’obtenir son aide, Else se résout à l’approcher. L’homme accepte de prêter la somme, mais exige en échange de pouvoir admirer la jeune femme dans sa nudité pendant quinze minutes. Face à ce marché sordide, Else traverse une nuit d’angoisse, déchirée entre son devoir et sa dignité.

Autour du livre

« Mademoiselle Else » se démarque dans la littérature germanophone par sa technique narrative novatrice : le monologue intérieur, une forme encore peu répandue en 1924. Cette technique, initiée par Édouard Dujardin dans « Les lauriers sont coupés » en 1887, permet d’accéder sans filtre aux pensées chaotiques d’une jeune femme en proie à un dilemme moral insurmontable.

La proximité de Schnitzler avec la psychanalyse naissante transparaît dans chaque page. Médecin comme Freud, l’écrivain entretient avec lui une correspondance suivie et partage son intérêt pour l’inconscient, les névroses et l’hystérie. Ces théories prennent vie à travers le personnage d’Else, dont les pensées oscillent entre pulsions contradictoires : désir d’émancipation et soumission aux conventions, exhibitionnisme et pudeur, pulsion de vie et de mort.

La critique sociale affleure constamment sous la surface psychologique. Dans la Vienne crépusculaire des années 1920, la morale bourgeoise étouffe les aspirations individuelles, particulièrement celles des femmes. Les nazis ne s’y trompent pas, qui accuseront plus tard Schnitzler de participer à la « décadence » de la société. Hugo von Hofmannsthal salue pourtant dans une lettre à l’auteur la création d’un genre littéraire à part entière.

« Mademoiselle Else » connaît rapidement un succès international. Dès 1926, Clara Katharina Pollaczek la traduit en français. En 1929, Paul Czinner l’adapte au cinéma avec Elisabeth Bergner dans le rôle-titre. Suivront de nombreuses autres adaptations : films, pièces de théâtre, et même une bande dessinée primée de Manuele Fior en 2009.

Le destin réserve à cette nouvelle une résonance tragique : en 1928, Lili Schnitzler, la fille de l’auteur, met fin à ses jours dans des circonstances similaires à celles d’Else. Cette troublante convergence entre fiction et réalité ajoute une dimension prophétique au texte, comme si l’écrivain avait pressenti dans son personnage les tourments de sa propre fille.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 93 pages.

2. La Nouvelle rêvée (nouvelle, 1925)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Vienne bourgeois du début du XXe siècle, le docteur Fridolin mène une existence tranquille aux côtés de son épouse Albertine et de leur fille de six ans. Un soir, après un bal masqué, le couple se livre à des confidences troublantes : chacun avoue avoir été tenté par une aventure extra-conjugale lors de leurs dernières vacances au Danemark. Cette confession réciproque déclenche une série d’événements qui vont bouleverser leur équilibre.

La même nuit, Fridolin est appelé au chevet d’un patient mourant. Après avoir constaté le décès, il reçoit une déclaration d’amour inattendue de Marianne, la fille du défunt. Désorienté, il erre dans Vienne et refuse les avances d’une prostituée. Le hasard le conduit à un vieil ami musicien qui lui parle d’une mystérieuse soirée privée. Fridolin s’y rend masqué et surprend une orgie au cours de laquelle des hommes en costume côtoient des femmes nues masquées. Débusqué comme importun, il ne doit son salut qu’à l’intervention d’une inconnue qui consent à se sacrifier pour lui. À son retour, Albertine lui confie avoir rêvé qu’elle le regardait mourir crucifié tandis qu’elle s’adonnait au plaisir avec d’autres hommes.

Hanté par ces événements, Fridolin passe la journée suivante à tenter de retrouver la femme qui l’a sauvé. Ses recherches le mènent jusqu’à la morgue où gît le corps d’une femme empoisonnée, peut-être celle qui s’est sacrifiée pour lui. Le soir venu, il trouve sur son oreiller le masque qu’il pensait avoir perdu : Albertine l’a découvert et attend des explications.

Autour du livre

La genèse de « La Nouvelle rêvée » s’étale sur dix-sept années, de 1908 à 1925, pendant lesquelles Schnitzler puise dans son journal intime – six mille pages réparties en dix volumes – une mine considérable de récits de rêves. D’abord publiée en feuilleton dans la revue berlinoise « Die Dame », l’œuvre paraît ensuite chez l’éditeur Samuel Fischer en 1926. Le titre initial devait être « Doppelnovelle » (La Nouvelle du double), choix qui soulignait déjà la dualité centrale du récit.

Cette nouvelle s’inscrit dans la Vienne du début du XXe siècle, où les théories freudiennes sur l’inconscient et l’interprétation des rêves commencent à imprégner la société. Pourtant, Schnitzler se démarque de Freud : là où ce dernier voit dans les rêves l’expression de pulsions réprimées par l’inconscient, Schnitzler leur attribue une valeur quasi prophétique, comme des événements susceptibles de se produire. Cette divergence se cristallise dans la phrase finale d’Albertine : « Il n’y a pas de rêve qui soit totalement un rêve ».

La dimension psychologique se manifeste particulièrement dans le traitement des personnages. Albertine incarne la condition féminine de l’époque : mariée jeune, contrainte de réprimer ses désirs avant le mariage, elle compense ce renoncement forcé par des rêves érotiques. Son mari Fridolin, lui, erre dans une ville peuplée de rencontres inachevées, comme autant de fragments d’un rêve qui refuse de livrer son sens. Chaque personnage secondaire disparaît sans résolution, laissant des questions sans réponses qui renforcent l’atmosphère onirique du récit.

Les masques occupent une place centrale dans la narration. La nouvelle débute ironiquement « à la fin du carnaval », alors même que les masques – tant physiques que psychologiques – vont proliférer tout au long du récit. Le bal masqué devient le théâtre où les époux se dévoilent paradoxalement leurs fantasmes d’adultère. Cette tension entre dissimulation et révélation traverse toute l’œuvre.

Dès 1930, Schnitzler envisage lui-même une adaptation cinématographique. Stanley Kubrick découvre le texte dans les années 1960 et en achète les droits, fasciné par son potentiel visuel. Son adaptation « Eyes Wide Shut » (1999) transpose l’action dans le New York contemporain, ajoutant une dimension conspirationniste tout en préservant l’atmosphère onirique originelle. « La Nouvelle rêvée » inspire également d’autres créateurs : Wolfgang Glück réalise une version télévisée en 1969, tandis que Jakob Hinrichs en propose une adaptation en roman graphique en 2012.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 190 pages.

3. Le Sous-lieutenant Gustel (nouvelle, 1900)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Vienne, 1900. Le lieutenant Gustel assiste à un concert, l’esprit ailleurs. Ce jeune officier de l’armée austro-hongroise rumine déjà le duel qui l’attend le lendemain avec un médecin. À la sortie du concert, une altercation éclate au vestiaire avec un boulanger, Habetswallner. Ce dernier, physiquement imposant, saisit le sabre de Gustel et le menace de le briser avant de le traiter de « gamin stupide ». Pour un officier de l’époque, être ainsi humilié par un civil socialement inférieur constitue un affront insupportable.

Incapable de réagir sur le moment, Gustel erre dans les rues de Vienne toute la nuit. Les codes d’honneur militaires de l’époque sont stricts : impossible de provoquer en duel un simple boulanger, seuls les nobles, militaires et universitaires y ont droit. Ne voyant pas d’autre issue pour laver son honneur, il décide de se suicider à l’aube. Ses pensées oscillent entre sa famille, ses conquêtes féminines et sa carrière, tandis qu’il s’accroche à sa décision tout en redoutant le moment fatal.

Au petit matin, avant de rentrer chez lui pour mettre fin à ses jours, Gustel fait une dernière halte dans son café habituel. Le serveur lui apprend alors une nouvelle providentielle : Habetswallner est mort d’une attaque cérébrale pendant la nuit. Soulagé que personne ne puisse jamais révéler sa honte, Gustel abandonne aussitôt son projet suicidaire et retrouve toute sa morgue, prêt à affronter son duel de l’après-midi.

Autour du livre

« Le Sous-lieutenant Gustel » naît d’un fait divers survenu dans le foyer de la salle du cercle musical de Vienne. Cette anecdote, arrivée à un certain Monsieur Lasky, ami de Felix Salten, inspire Schnitzler qui rédige sa nouvelle durant l’été 1900 à Reichenau. Le 23 novembre de la même année, il en fait une première lecture publique à Breslau, avant sa publication dans le supplément de Noël de la Neue Freie Presse.

La vie intérieure du protagoniste occupe tout l’espace narratif : chaque pensée, chaque émotion se déploie sans filtre à travers un monologue ininterrompu, une technique inédite dans la littérature germanophone de l’époque. Cette approche novatrice permet de disséquer la psychologie d’un jeune officier empêtré dans les conventions sociales et militaires de son temps. Sigmund Freud ne s’y trompe pas : il considère Schnitzler comme son « double littéraire » pour sa capacité à sonder les profondeurs de l’âme.

La nouvelle déclenche immédiatement une violente polémique. Les autorités militaires y voient une attaque frontale contre l’honneur de l’armée impériale et royale, l’un des piliers de la Double Monarchie. Le contexte antisémite de l’époque aggrave la situation : Schnitzler et Moritz Benedikt, le rédacteur en chef de la Neue Freie Presse, tous deux juifs, sont stigmatisés comme ennemis de l’État. Un tribunal d’honneur dégrade Schnitzler de son rang d’officier médical de réserve au statut de simple soldat. Pour limiter les dégâts, la Neue Freie Presse publie un éditorial louant les « qualités exceptionnelles du corps des officiers autrichiens ».

Cette controverse met en lumière les failles du code d’honneur militaire austro-hongrois : jusqu’en 1911, chaque officier doit accepter tout duel, mais seuls les nobles, les militaires et les universitaires peuvent être provoqués. Cette contradiction absurde condamne Gustel à envisager le suicide comme unique échappatoire. En démontant les mécanismes d’une société sclérosée où les apparences priment sur tout, « Le Sous-lieutenant Gustel » préfigure la désagrégation imminente de l’Empire austro-hongrois.

La nouvelle connaît une adaptation télévisée en 1963, réalisée par John Olden, avec Peter Weck dans le rôle de Gustav (Gustel) Wilfert et Hans Moser dans celui du boulanger Johann Habetswallner.

Aux éditions SILLAGE ; 80 pages.

4. Vienne au crépuscule (roman, 1908)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le baron Georg von Wergenthin évolue dans la haute société viennoise du début du XXe siècle. Jeune compositeur talentueux mais peu ambitieux, il multiplie les aventures galantes et fréquente les cercles artistiques de la capitale autrichienne. Sa vie bascule quand il s’éprend d’Anna Rosner, une jeune cantatrice issue d’un milieu modeste. Leur liaison passionnée se complique lorsqu’Anna tombe enceinte : Georg, attaché à sa liberté, refuse le mariage qu’exigeraient les convenances de l’époque.

Pour échapper aux ragots, le couple s’exile temporairement en Italie. À leur retour, Anna se retire dans une villa à l’écart de Vienne pour cacher sa grossesse. Pendant ce temps, Georg poursuit son existence dissolue, partagé entre son affection sincère pour Anna et son désir d’autres femmes. La mort de leur enfant à la naissance marque un point de non retour : Georg part poursuivre sa carrière en Allemagne, tandis qu’Anna, meurtrie, rompt définitivement avec lui.

En parallèle de cette histoire d’amour tragique se dessine le portrait d’une société viennoise en pleine mutation. Les personnages qui gravitent autour de Georg, notamment son ami l’écrivain Heinrich Bermann, débattent de l’antisémitisme grandissant, du sionisme naissant et de la place des Juifs dans la société autrichienne.

Autour du livre

La propre histoire de Schnitzler imprègne profondément « Der Weg ins Freie » (titre original signifiant « Le chemin de la liberté », bien différent de sa traduction française « Vienne au crépuscule »). En 1894, l’écrivain avait lui-même vécu une liaison avec Marie Reinhard, une professeure de chant qui donna naissance à leur enfant mort-né en 1897. Cette expérience douloureuse transparaît dans le destin tragique d’Anna Rosner.

Premier roman de Schnitzler, « Vienne au crépuscule » déclenche la controverse lors de sa publication en 1908. L’auteur y décortique sans concession les contradictions de la société viennoise à l’aube du XXe siècle. À travers les discussions des personnages dans les salons bourgeois se dessine le portrait d’un empire austro-hongrois au bord du précipice. La montée de l’antisémitisme, les débats sur l’assimilation des Juifs et l’émergence du sionisme occupent une place centrale dans les préoccupations des protagonistes. Cette dimension politique confère au texte une dimension prémonitoire : dix ans après sa parution, l’empire s’effondrera.

Sigmund Freud, qui considérait Schnitzler comme son double spirituel, a salué la finesse psychologique du livre. Les tourments intérieurs de Georg von Wergenthin font écho aux théories freudiennes sur l’inconscient et les relations amoureuses. Le thème du rêve, récurrent chez Schnitzler, revient notamment dans une scène qui préfigure sa nouvelle « La Nouvelle rêvée ».

Fait notable : « Vienne au crépuscule » est le seul ouvrage de Schnitzler qui échappa à l’interdiction nazie. Certains critiques y ont vu un soutien implicite à l’émigration vers la Palestine, bien que cette interprétation semble réductrice face à la complexité des positions exprimées par les personnages sur la question juive.

Le texte a connu plusieurs adaptations, dont une version télévisée austro-allemande en 1983 avec Klaus Maria Brandauer. Plus récemment, en 2021, le Theater in der Josefstadt de Vienne en a proposé une adaptation scénique, signée Susanne Felicitas Wolf et mise en scène par Janusz Kica. Le spectacle, toujours à l’affiche, témoigne de la résonance contemporaine des thématiques abordées par Schnitzler.

Aux éditions STOCK ; 480 pages.

5. La ronde (pièce de théâtre, 1903)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La ronde » dépeint une série de rencontres intimes dans le Vienne fin-de-siècle. La pièce se compose de dix dialogues qui s’enchaînent selon un principe simple : chaque scène réunit deux personnages, dont l’un réapparaît dans la scène suivante avec un nouveau partenaire, formant ainsi une ronde qui se referme sur elle-même lorsque le dernier personnage retrouve celui du début.

L’intrigue débute avec une prostituée et un soldat, puis le soldat et une femme de chambre, cette dernière et un jeune bourgeois, lequel rencontre ensuite une femme mariée. La chaîne continue avec l’époux de celle-ci, une grisette, un poète, une comédienne, un comte, pour finalement revenir à la prostituée initiale. Entre chaque couple, l’acte sexuel est suggéré par une simple ligne de points, laissant place à l’imagination du lecteur.

Cette structure circulaire permet à Schnitzler de traverser toutes les classes sociales de la société viennoise, du trottoir aux salons aristocratiques, en passant par les chambres bourgeoises et les loges de théâtre. Les dialogues, tour à tour cyniques, tendres ou cruels, révèlent les hypocrisies et les mensonges qui entourent les relations amoureuses.

Autour de la pièce

La genèse de « La ronde » commence le 23 novembre 1896, quand Schnitzler note dans son journal son intention d’écrire cette suite de dialogues. Il achève l’écriture le 24 février 1897. Dans une lettre à Olga Waissnix, il confie avec lucidité : « De tout l’hiver je n’ai écrit qu’une suite de scènes qui est parfaitement impubliable et sans grande portée littéraire, mais qui, si on l’exhume dans quelques centaines d’années, jettera sans doute un jour singulier sur certains aspects de notre civilisation ».

Conscient du caractère sulfureux de son texte, Schnitzler opte d’abord pour une diffusion confidentielle. En 1900, il fait imprimer à compte d’auteur 200 exemplaires destinés à ses amis. Cette première édition s’accompagne d’une mise en garde explicite : il demande à ses lecteurs de considérer ce manuscrit comme « un modeste cadeau personnel de l’auteur ». Le titre initial, « Liebesreigen » (« La ronde d’amour »), sera d’ailleurs simplifié en « Reigen » sur suggestion d’Alfred Kerr pour minimiser les risques de censure.

La publication officielle en 1903 déclenche une tempête. Les ventes atteignent rapidement 40 000 exemplaires, mais les accusations pleuvent : on parle de « schweinerei » (cochonnerie) et de « foetor judaicus » (puanteur juive). La censure frappe en 1904. Les premières représentations en 1921 à Vienne provoquent des émeutes. Des manifestants, souvent très jeunes, lancent des bombes puantes dans la salle. La presse conservatrice nationaliste fustige ce « pornographe » et ce « cochon de littérateur juif ».

Cette controverse n’empêche pas Sigmund Freud de reconnaître en Schnitzler son alter ego littéraire. Dans une lettre de 1922, il salue sa capacité à découvrir par l’intuition ce que la psychanalyse met au jour par l’observation clinique. Cette parenté intellectuelle entre les deux hommes témoigne de leur commune préoccupation pour les mécanismes psychologiques qui régissent la sexualité et les interactions sociales.

« La ronde » continue d’inspirer artistes et créateurs. Max Ophüls en tire en 1950 un film avec Simone Signoret. Roger Vadim propose sa version en 1964 avec Jane Fonda. Le texte sert aussi de matrice à plusieurs adaptations théâtrales comme « The Blue Room » de David Hare en 1998, qui transpose l’action dans le Londres contemporain. En 1993, le compositeur Philippe Boesmans crée même un opéra basé sur la pièce.

Aux éditions STOCK ; 200 pages.