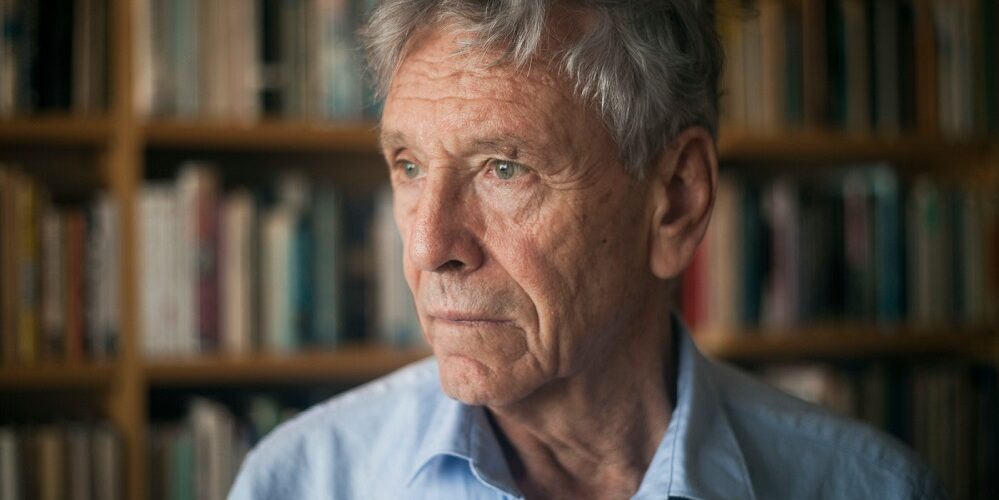

Amos Oz, né Amos Klausner le 4 mai 1939 à Jérusalem et mort le 28 décembre 2018 à Tel Aviv, est l’un des écrivains israéliens les plus influents de sa génération. Fils unique d’immigrants sionistes d’Europe de l’Est, il grandit dans une famille intellectuelle mais modeste. Le suicide de sa mère alors qu’il n’avait que douze ans marque profondément sa vie et son œuvre.

À quinze ans, il change son nom pour Oz (« force » en hébreu) et rejoint le kibboutz de Houlda, où il commence à écrire. Après son service militaire, il étudie la philosophie et la littérature à l’université hébraïque de Jérusalem. Sa carrière littéraire débute véritablement en 1965, et il publie ensuite en moyenne un livre par an.

Intellectuel engagé, il est cofondateur du mouvement « La Paix maintenant » en 1978 et devient un ardent défenseur de la solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Son œuvre, traduite en 39 langues, comprend romans, nouvelles et essais. Parmi ses distinctions majeures figurent le Prix Femina étranger (1988), le Prix Israël de littérature (1998) et le Prix Franz Kafka (2013).

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

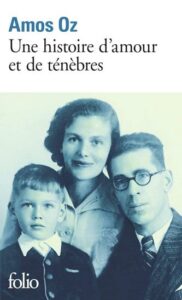

1. Une histoire d’amour et de ténèbres (roman autobiographique, 2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les dernières années du mandat britannique en Palestine, un petit garçon grandit à Jérusalem, entouré de livres. Ses parents, Arieh et Fania Klausner, ont quitté l’Europe de l’Est pour échapper aux persécutions. Le père, érudit passionné de littérature, travaille comme bibliothécaire. La mère, hantée par les souvenirs de sa vie ukrainienne, invente pour son fils des contes.

Le quotidien de la famille se déroule dans un minuscule appartement où s’entassent des milliers d’ouvrages en diverses langues. Tandis que le jeune Amos observe le monde des adultes, les événements s’accélèrent : la création d’Israël en 1948, les premiers conflits avec les Palestiniens, l’arrivée massive des survivants de la Shoah. Mais une tragédie personnelle bouleverse son existence : le suicide de sa mère en 1952. À quinze ans, Amos quitte son père et part vivre dans un kibboutz, abandonnant au passage son nom de famille.

Autour du livre

Publié en 2002, « Une histoire d’amour et de ténèbres » d’Amos Oz est considéré comme un monument de la littérature israélienne. Cette autobiographie singulière dépasse largement le cadre du simple récit personnel pour s’imposer comme une fresque saisissante de l’histoire d’Israël. Le titre reflète parfaitement la dualité qui imprègne l’ensemble du texte : l’amour d’un fils pour sa mère, mais aussi les ténèbres de la dépression qui ont conduit cette dernière au suicide.

L’enfance du jeune Amos prend place dans un minuscule appartement de trente mètres carrés à Jérusalem, où les livres tapissent littéralement chaque mur. Ses parents, intellectuels polyglottes venus d’Europe de l’Est, jonglent quotidiennement entre les langues : le russe et le polonais pour les conversations qu’ils souhaitent garder secrètes, l’allemand et l’anglais pour la culture, tandis que leurs rêves se déroulent probablement en yiddish. Seul l’hébreu est enseigné à leur fils, comme pour le préserver du charme fatal de cette Europe qu’ils ont dû fuir.

La narration se distingue par sa structure non linéaire qui entremêle constamment différentes temporalités, créant un effet de kaléidoscope mémoriel particulièrement saisissant. Les souvenirs d’enfance dialoguent avec l’histoire des grands-parents en Europe de l’Est, tandis que la création de l’État d’Israël s’entrelace avec des réflexions sur la littérature. Cette construction complexe reflète la nature même de la mémoire, où passé et présent s’interpénètrent sans cesse.

À la fois récit intime et témoignage historique, « Une histoire d’amour et de ténèbres » s’attache à restituer l’atmosphère particulière de Jérusalem sous mandat britannique dans les années 1940, une ville où se côtoient savants, artistes, négociants et écrivains. Le petit Amos grandit dans un environnement littéraire extraordinaire, fréquentant des figures majeures comme l’écrivain S.J. Agnon, futur Prix Nobel de littérature. Cette proximité avec le monde des lettres marquera sensiblement sa vocation d’écrivain.

Le suicide de sa mère, Fania, lorsqu’il a douze ans, constitue l’épicentre émotionnel de l’œuvre. Cette disparition brutale devient le prisme à travers lequel toute l’histoire familiale est revisitée. Le silence qui s’installe ensuite entre le père et le fils autour de cet événement tragique illustre l’impossibilité de mettre des mots sur certaines blessures. La rupture est consommée lorsque le jeune Amos, à quinze ans, part vivre dans un kibboutz, tournant symboliquement le dos à l’héritage familial.

La critique salue unanimement la puissance de cette œuvre monumentale. Le Jewish Book Council, par la voix de Maron L. Waxmon, le décrit comme « un double mémoire magistral » qui restitue à la fois l’histoire de l’auteur et celle des premières années d’Israël. Linda Grant, dans The Guardian, le considère comme « le plus grand succès de l’histoire littéraire israélienne » et « l’un des livres les plus drôles, les plus tragiques et les plus touchants jamais lus ».

« Une histoire d’amour et de ténèbres » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2015, sous la direction de Natalie Portman, qui signe là son premier film en tant que réalisatrice. Le film, présenté au Festival de Cannes, voit Portman elle-même incarner le rôle de la mère d’Amos Oz. En 2019, le théâtre HaChan monte également une adaptation théâtrale de l’œuvre, mise en scène par Aya Kaplan, avec l’accord de l’auteur. La pièce s’appuie sur un récit-cadre où les membres défunts de la famille d’Oz viennent hanter son sommeil, le pressant d’écrire leur histoire.

Aux éditions FOLIO ; 864 pages.

2. Judas (roman, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Jérusalem, hiver 1959. Le jeune Shmuel Asch traverse une période difficile : ses parents ne peuvent plus financer ses études, sa petite amie l’a quitté pour épouser un autre homme, et sa thèse sur « Jésus dans la tradition juive » piétine. Désemparé, il répond à une mystérieuse annonce proposant le gîte et un petit salaire en échange de quelques heures de conversation quotidienne avec un septuagénaire invalide.

C’est ainsi qu’il emménage chez Gershom Wald, un vieil érudit à la langue bien pendue avec qui il aura de passionnantes discussions sur le sionisme, la création de l’État d’Israël et les relations entre judaïsme et christianisme. Dans cette maison vit également Atalia Abravanel, une femme énigmatique de quarante-cinq ans dont Shmuel tombe éperdument amoureux. Au fil des semaines, le jeune homme découvre que le père d’Atalia, Shealtiel Abravanel, fut considéré comme un traître pour s’être opposé à Ben Gourion et à la création d’un État juif, préférant prôner une coexistence pacifique avec les Arabes.

En parallèle de cette histoire se dessine une réflexion sur la figure de Judas Iscariote. Et si celui que la tradition chrétienne présente comme l’archétype du traître était en réalité le plus fidèle disciple de Jésus, le seul à avoir vraiment cru en sa nature divine ? Cette question fait écho au destin de Shealtiel Abravanel, visionnaire incompris de son temps.

Autour du livre

Dans ce dernier roman publié en 2014 avant sa mort en 2018, Amos Oz livre une réflexion sur la notion de trahison, tant sur le plan religieux que politique. L’action se déroule dans une Jérusalem hivernale de 1959, ville encore meurtrie et divisée, où des francs-tireurs jordaniens menacent les passants et où les rues sont bordées de barbelés et de panneaux signalant les zones minées.

La structure en huis clos permet d’orchestrer des dialogues passionnés entre les personnages, notamment lors des joutes oratoires quotidiennes entre Shmuel et Gershom Wald sur le sionisme, la création d’Israël et la figure de Judas. Ces conversations transcendent la simple discussion intellectuelle pour interroger les fondements mêmes de la trahison : celui que l’Histoire désigne comme traître n’est-il pas parfois le plus loyal, le plus convaincu ? Cette question traverse tout le texte à travers deux personnages majeurs : Judas Iscariote et Shealtiel Abravanel.

La thèse audacieuse développée sur Judas bouscule deux millénaires de tradition chrétienne : plutôt qu’un traître cupide, il serait le premier et le seul véritable chrétien, celui qui croyait le plus profondément en la nature divine de Jésus. Son acte de « trahison » découlerait non pas d’une motivation vénale mais d’une foi absolue, persuadé que la crucifixion permettrait à Jésus de manifester sa divinité en descendant miraculeusement de la croix.

En miroir de cette relecture théologique, la figure de Shealtiel Abravanel incarne un autre type de « traître » : ce dirigeant sioniste opposé à Ben Gourion et à la création d’un État juif en 1948 préconisait une coexistence pacifique entre Juifs et Arabes. Sa position lui valut d’être exclu du mouvement sioniste et condamné à la solitude. À travers ce personnage, Oz interroge le prix à payer pour oser une pensée dissidente face aux certitudes de son camp.

La dimension allégorique de la vieille maison de la rue Harav Elbaz, avec ses territoires délimités et ses portes closes, fait écho à la Jérusalem de 1959 : un lieu de souffrances et de secrets, hanté par les fantômes du passé. Les trois personnages qui y cohabitent incarnent différentes facettes du déchirement israélien : le pragmatisme désabusé de Wald, la blessure inconsolable d’Atalia, l’idéalisme inquiet de Shmuel.

Les critiques littéraires ont largement salué la puissance de ce roman qui entremêle avec maestria l’intime et le politique. Pour The Guardian, il s’agit d’une « scintillante exploration » qui parvient à mêler « un tendre récit d’apprentissage avec une étude pointue de la trahison ». Le Times Literary Supplement loue la capacité d’Oz à tisser une réflexion dense sur « la loyauté, la foi et le prix de la dissidence ».

Le livre a connu une adaptation théâtrale en mars 2017 au Staatstheater de Wiesbaden, dans une mise en scène de Clemens Bechtel. Il a également été porté à l’écran par Dan Wolman dans un film du même nom. « Judas » a par ailleurs été sélectionné pour le prestigieux Man Booker International Prize en 2017 et a reçu le Prix international de littérature allemand.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

3. La boîte noire (roman, 1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Février 1976. « Si tu n’as pas détruit cette lettre à l’instant même où tu as reconnu l’écriture sur l’enveloppe, c’est que ta curiosité est plus forte que ta haine. » Ainsi commence la missive qu’Ilana adresse à son ex-mari Alec après sept ans de silence. Elle lui demande d’intervenir auprès de leur fils Boaz, seize ans, devenu ingérable depuis son expulsion du kibboutz où il était scolarisé. Il est violent, semi-analphabète, en conflit permanent avec toute forme d’autorité.

De Chicago où il mène une brillante carrière universitaire, Alec répond par l’intermédiaire de son avocat et accepte d’apporter son aide financière. Michel Sommo, le nouveau mari d’Ilana, s’immisce alors dans la correspondance. Cet homme pieux, militant d’extrême-droite, réclame des sommes toujours plus importantes pour financer ses projets d’implantation en territoires palestiniens. Pendant ce temps, Boaz trouve sa voie en restaurant le domaine abandonné de son grand-père, entre Zikhron Ya’akov et Binyamina, où il crée une sorte de commune agricole alternative.

La correspondance entre les ex-époux prend un virage lorsqu’Alec, gravement malade, choisit de revenir mourir dans sa maison natale. Ilana s’installe à son chevet avec sa fille Yifat, provoquant la colère de Sommo qui obtient la garde exclusive de l’enfant devant les tribunaux.

Autour du livre

Publié en 1986, « La boîte noire » déploie sa trame à travers un échange épistolaire entre des personnages aux trajectoires entremêlées. Cette construction particulière permet de saisir la complexité des relations humaines dans l’Israël des années 1970, entre la guerre des Six Jours et celle du Kippour.

À l’image du dispositif qui enregistre les données d’un vol avant un accident d’avion, les lettres échangées reconstituent l’histoire d’un naufrage conjugal. Le choix de la forme épistolaire confère une dynamique singulière au récit : chaque missive dévoile une nouvelle facette de la vérité, un nouveau point de vue sur les événements. Les silences entre les lettres deviennent aussi éloquents que les mots eux-mêmes.

Les protagonistes incarnent différentes facettes de la société israélienne. Alec Gideon, universitaire laïc d’origine russe, s’oppose à Michel Sommo, juif orthodoxe séfarade. Entre eux, Ilana oscille, tandis que leur fils Boaz cherche sa voie dans une société fracturée. Ces personnages ne se réduisent jamais à des archétypes : leurs contradictions et leurs évolutions les rendent profondément humains.

Le contexte politique et social imprègne chaque page sans jamais étouffer la dimension intime du récit. Les questions de l’occupation des territoires, des relations avec les Palestiniens, des tensions entre communautés juives s’entrelacent naturellement avec les drames personnels des protagonistes. Cette intrication du politique et de l’intime constitue l’une des grandes réussites du livre.

La réception critique s’avère contrastée. Dan Miron, dans l’hebdomadaire HaOlam HaZeh, remet en cause l’authenticité des personnages. Dan Shavit critique notamment l’invraisemblance du style épistolaire, jugeant improbable qu’un avocat d’origine allemande écrive comme Zakheim. En revanche, le poète Uri Bernstein salue « La boîte noire » comme l’accomplissement majeur d’Oz, louant sa capacité à créer une réalité fictive qui atteint une intimité et une sincérité saisissantes.

Le succès du livre se mesure par des traductions dans 24 langues et l’obtention du Prix Femina étranger en 1988. Plusieurs adaptations voient le jour : un film réalisé par Yeud Levanon en 1993, avec la participation d’Oz au scénario, et trois adaptations théâtrales, dont deux mises en scène par Hanan Snir (2003 et 2019) et une par Yeud Levanon et Naomi Sharon (2014).

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

4. Soudain dans la forêt profonde (conte philosophique, 2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un village isolé, cerné de forêts denses et sombres, plus aucun animal ne vit. Ni chien ni chat dans les rues, pas le moindre oiseau dans le ciel, même les poissons ont déserté la rivière. Cette absence de vie soudaine remonte à plusieurs années, mais les villageois refusent obstinément d’en parler. Certains vont jusqu’à nier que les animaux aient jamais existé. À la nuit tombée, ils se barricadent chez eux, terrorisés par une mystérieuse créature baptisée Nehi qui rôderait dans les bois.

Dans ce climat pesant de non-dits, deux enfants refusent de se résigner. Matti et Maya, élèves de l’institutrice Emanuela – seule à oser parler des animaux disparus – bravent l’interdit majeur du village : pénétrer dans la forêt profonde. Cette transgression les conduit jusqu’à Nehi, qui n’est pas le monstre décrit par les villageois mais un ancien habitant, rejeté pour sa différence. Par vengeance autant que par protection, il a emmené avec lui tous les animaux dans un refuge au cœur de la forêt.

Autour du livre

Publié initialement en hébreu en 2005, « Soudain dans la forêt profonde » se situe au carrefour des traditions bibliques, du folklore yiddish et du conte européen. Cette œuvre singulière d’Amos Oz prend la forme d’une parabole qui transcende les frontières entre littérature jeunesse et adulte.

Dans la lignée des contes traditionnels, le texte s’ancre dans un village isolé où règnent le silence et la peur. La disparition mystérieuse des animaux sert de point de départ à une réflexion sur la mémoire collective et le refoulement. Les adultes, murés dans leur déni, préfèrent effacer toute trace du passé plutôt que d’affronter leurs responsabilités. Seuls quelques marginaux comme l’institutrice Emmanuela ou le vieux pêcheur osent encore évoquer ce monde disparu.

La structure narrative repose sur le courage de deux enfants qui brisent les tabous. Leur quête initiatique dans la forêt interdite les mène à la découverte d’une vérité que les adultes s’efforcent d’occulter. Ce parcours symbolique permet d’aborder des thèmes universels : l’exclusion, la différence, la culpabilité collective. Le personnage énigmatique de Nehi incarne cette altérité rejetée qui finit par se retourner contre la communauté.

« Soudain dans la forêt profonde » se distingue par sa dimension allégorique qui ouvre la voie à de multiples niveaux de lecture. Au-delà du simple conte pour enfants, Amos Oz questionne notre rapport à la nature, à la mémoire et à l’Autre. La forêt, traditionnellement hostile dans les contes, devient ici un refuge pour les exclus et les persécutés.

La critique a majoritairement salué cette fable philosophique, soulignant sa capacité à toucher lecteurs de tous âges. André Clavel dans L’Express la qualifie de « conte merveilleux doublé d’un cours d’éducation civique ». Certains critiques y voient des allusions à la Shoah, bien que ces références ne soient jamais explicites dans le texte. D’autres apprécient particulièrement la manière dont Oz parvient à traiter de sujets complexes avec simplicité et profondeur.

Aux éditions FOLIO ; 128 pages.

5. Seule la mer (roman, 2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les rues de Tel-Aviv, Albert Danon mène une existence solitaire depuis que le cancer a emporté sa femme Nadia. Comptable de métier, amateur d’olives et de feta, il passe ses journées entre son ordinateur et sa fenêtre. Son fils unique Rico, incapable de supporter le vide laissé par sa mère, s’est enfui dans les montagnes du Tibet. Dans l’appartement d’Albert s’installe alors Dita, la petite amie de Rico, scénariste en devenir.

Le désir s’invite dans cette cohabitation improbable. Albert succombe peu à peu au charme de Dita, sous le regard désapprobateur de son amie Bettine, elle aussi veuve. Un producteur véreux, Doubi Dombrov, tente de séduire Dita tout en lui promettant de réaliser son scénario. Pendant ce temps, Rico erre dans l’Himalaya où il rencontre Maria, une femme qui cherche encore l’amour malgré les années.

Autour du livre

Dans « Seule la mer », Amos Oz brise les codes traditionnels du roman en proposant une œuvre hybride qui mêle vers libres, prose poétique et fragments narratifs. Plus de cent cinquante textes courts, allant de quelques lignes à deux pages, s’enchaînent pour former une partition littéraire où chaque voix résonne avec sa tonalité propre.

L’auteur travaille cinq ans sur ce projet singulier qu’il qualifie lui-même de « préarchaïque ». Il puise son inspiration dans la Bible, les tragédies grecques et les ballades des troubadours pour créer une forme narrative qui échappe aux conventions du roman bourgeois contemporain. Cette approche permet à Oz de tisser une trame où les histoires se mélangent, tantôt dites, tantôt chantées.

La structure musicale constitue l’une des clés de l’œuvre. Lors d’une conférence à la Bibliothèque de Tel Aviv, Oz révèle avoir conçu son texte comme une partition. Les titres des chapitres empruntent au vocabulaire musical – adagio, nocturne, scherzo – créant un rythme qui accompagne le lecteur à travers cette composition littéraire insolite.

Les silences y occupent également une place prépondérante. Les pages blanches, les espaces entre les fragments laissent au lecteur la liberté d’imaginer, de compléter les non-dits. Cette respiration typographique fait écho au souffle de la mer qui traverse le livre, seule présence immuable face aux tourments des personnages.

L’innovation majeure réside peut-être dans l’intervention du narrateur qui transgresse les frontières de la fiction. Ce dernier dialogue avec ses personnages, commente leurs actions, s’invite dans leur quotidien. Ce jeu métafictionnel crée une tension permanente entre réalité et fiction, entre autobiographie et invention romanesque.

La critique souligne l’audace formelle de « Seule la mer ». Le magazine Lire interroge Oz sur l’aspect postmoderne de son texte, ce à quoi l’auteur répond en revendiquant plutôt une filiation avec les formes littéraires anciennes. Bibliothécaires et libraires peinent d’ailleurs à classifier cette œuvre qui échappe aux catégories traditionnelles. Roman ? Recueil poétique ? La question reste ouverte, preuve de la nature profondément novatrice du projet d’Oz.

Aux éditions FOLIO ; 272 pages.