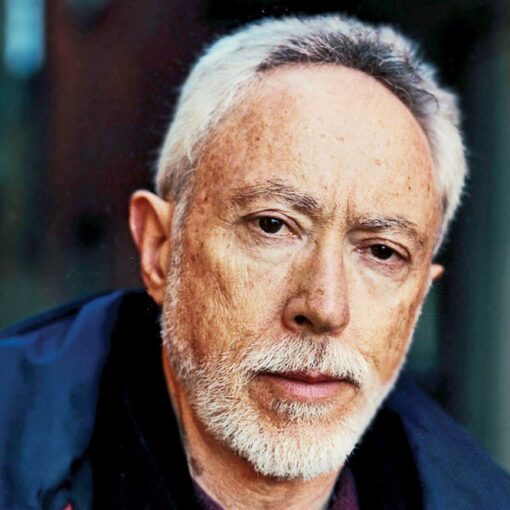

Né le 7 septembre 1970 à Bruxelles, Thomas Gunzig grandit avec une dyslexie qui marque ses premières années scolaires. Fils du cosmologue Edgard Gunzig, il parvient néanmoins à obtenir une licence en sciences politiques. Sa carrière littéraire démarre en 1993 avec la publication de son premier recueil de nouvelles, « Situation instable penchant vers le mois d’août ».

Après avoir travaillé comme libraire pendant dix ans à la librairie Tropismes de Bruxelles, il devient professeur de littérature dans les écoles supérieures artistiques de La Cambre et de Saint-Luc. Il s’illustre également comme chroniqueur radio et presse, notamment dans « Le Jeu des dictionnaires » et pour le journal Le Soir.

Son œuvre, marquée par l’humour noir et une forte critique sociale, oscille entre culture populaire et érudition. Il reçoit plusieurs distinctions dont le prix Victor Rossel 2001 pour « Mort d’un parfait bilingue » et le prix des Éditeurs en 2003. En 2015, il co-écrit le scénario du « Tout Nouveau Testament » avec Jaco Van Dormael, film qui connaît un succès international. Plus récemment, en 2024, il reçoit le prix Bob-Morane pour son roman « Rocky, dernier rivage ».

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Feel good (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Alice, quarante-six ans, élève seule son fils Achille dans une précarité qui ne cesse de s’aggraver. Issue d’une famille où l’on vivait déjà « tout juste », elle perd son emploi de vendeuse dans un magasin de chaussures et se retrouve au bord du gouffre. Désespérée, elle conçoit un plan insensé : enlever un bébé de riches parents pour obtenir une rançon. Mais l’opération tourne mal quand personne ne réclame l’enfant kidnappé.

C’est alors qu’elle croise la route de Tom Petermans, un écrivain de romans confidentiels qui peine à percer. Lui aussi traverse une mauvaise passe : sa femme vient de le quitter et ses revenus s’effondrent. Ensemble, ils élaborent un projet audacieux – un « braquage culturel » comme ils le nomment – consistant à écrire un best-seller qui les sortira enfin de la misère.

Autour du livre

Sous ses apparences trompeuses de comédie sociale, « Feel good » déploie une satire mordante du monde de l’édition et une critique acerbe des inégalités contemporaines. Le titre même du livre constitue une provocation : Thomas Gunzig s’empare des codes du roman feel-good pour mieux les subvertir et les tourner en dérision. Cette mise en abyme permet à l’auteur belge de déconstruire les mécanismes d’écriture d’un genre littéraire en vogue tout en pointant du doigt les travers d’une société où la précarité s’installe durablement.

Les deux protagonistes incarnent chacun à leur manière une forme de marginalité sociale. Alice, enfermée depuis l’enfance dans un quotidien du « tout juste », voit sa situation basculer vers une précarité extrême qui la pousse à des actes désespérés. Tom, écrivain à la notoriété confidentielle, ne parvient pas à percer dans un milieu littéraire régi par des codes qu’il ne maîtrise pas. Leur rencontre improbable débouche sur un projet insensé : écrire un best-seller calibré pour séduire le plus grand nombre, une forme de « braquage culturel » sans violence ni victime.

La construction narrative en miroir permet d’entrelacer habilement deux récits : celui des personnages et celui du livre qu’ils écrivent ensemble. Cette structure complexe sert de prétexte à une réflexion cinglante sur les recettes du succès littéraire. À travers les dialogues entre Alice et Tom transparaît une charge féroce contre les poncifs du développement personnel et de la littérature commerciale.

L’humour corrosif qui traverse le roman n’empêche pas une peinture sans concession de la misère ordinaire. Les descriptions précises du quotidien d’Alice, entre calculs permanents et privations, résonnent comme un écho aux mouvements sociaux récents. La violence sociale suinte à chaque page, mais le ton reste léger grâce à une ironie omniprésente qui évite l’écueil du misérabilisme.

Le milieu littéraire n’échappe pas à la critique acerbe de Gunzig. Les salons du livre, les émissions culturelles, les réseaux sociaux littéraires et même les blogueurs sont épinglés avec une jubilation manifeste. Le romancier belge démonte méthodiquement les rouages d’un système qui privilégie l’image de l’écrivain au détriment de son œuvre.

Cette charge tous azimuts contre les conventions littéraires et sociales se double d’une réflexion sur la création artistique. À travers le personnage de Tom se dessine le portrait désenchanté d’un écrivain prisonnier de ses ambitions déçues.

Le paradoxe qui sous-tend l’ensemble du roman réside dans sa capacité à utiliser les codes du feel-good tout en les dynamitant de l’intérieur. Cette tension permanente entre forme et fond crée un décalage jubilatoire qui maintient le lecteur en éveil. La fin elle-même joue avec les attentes du genre, oscillant entre cynisme et espoir.

Plus qu’une simple parodie, « Feel good » s’impose comme une œuvre profondément politique qui questionne notre rapport à la réussite, à l’argent et à la création artistique. Le livre dans le livre devient le miroir déformant d’une société obsédée par le succès et la performance, où la littérature elle-même n’échappe pas aux diktats du marketing.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

2. Rocky, dernier rivage (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un monde au bord de l’effondrement, Fred, millionnaire avisé, aménage une île perdue dans l’Atlantique pour mettre sa famille à l’abri. Il y fait construire une demeure high-tech pourvue de tout le nécessaire : nourriture en abondance, médicaments, système énergétique autonome et même un couple de domestiques chiliens. Quand une pandémie dévastatrice frappe effectivement la planète, il s’y réfugie avec sa femme Hélène et leurs deux adolescents, Alexandre et Jeanne.

Cinq ans plus tard, plus aucune nouvelle ne leur parvient du continent. La famille survit dans un confort matériel absolu, mais l’isolement et l’ennui rongent peu à peu leur équilibre mental. Hélène sombre dans les anxiolytiques, Alexandre dans l’alcool, tandis que Jeanne s’évade dans les séries américaines. Une tempête solaire vient bouleverser leur quotidien en effaçant toutes leurs données numériques, ne laissant qu’un seul film : Rocky.

Autour du livre

C’est un article sur des milliardaires angoissés qui s’achètent des bunkers dans les montagnes ou des îles privées qui sert de point de départ à Thomas Gunzig pour « Rocky, dernier rivage ». Dans ce huis clos insulaire, les personnages incarnent chacun une facette de la déchéance programmée : Fred, le père autoritaire obsédé par la protection, Hélène qui sombre dans les anxiolytiques, Alexandre qui noie son adolescence perdue dans l’alcool, et Jeanne qui se réfugie dans les séries pour vivre par procuration. Sans oublier le couple de domestiques chiliens qui refuse la domination sociale héritée du monde d’avant. Les tensions s’exacerbent quand la technologie, ultime rempart illusoire de civilisation, commence à faillir.

L’alternance rigoureuse des points de vue construit la montée en tension dramatique. Gunzig s’attarde sur leurs états mentaux successifs, de l’euphorie initiale au désespoir, en passant par le déni. Il souligne l’absurdité de vouloir perpétuer à l’identique un monde moribond, dans un sanctuaire high-tech coupé de toute perspective d’avenir.

Le roman s’inscrit dans une veine post-apocalyptique particulière : plutôt que de dépeindre la lutte pour la survie matérielle, il interroge la possibilité même de rester humain quand la civilisation s’effondre. Les références à la culture populaire, omniprésentes au début, s’étiolent progressivement jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul film : « Rocky ». Ce dernier symbole cristallise la possibilité d’une réinvention de soi face à l’adversité.

En filigrane transparaît une critique du matérialisme et de l’illusion de toute-puissance que confère l’argent. La minutie avec laquelle sont décrits les équipements de survie – des Nike Wildhorse 7 aux téraoctets de divertissements – souligne par contraste le dénuement existentiel des personnages. Leur incapacité à donner un sens à leur existence sans le regard des autres ou les artifices de la consommation transforme leur refuge doré en prison dorée.

Le texte frappe par sa lucidité quasi prophétique après la pandémie de Covid-19. Cette proximité temporelle avec notre présent renforce le sentiment d’une catastrophe imminente, inscrite dans le prolongement direct de nos errements actuels. La question n’est plus de savoir si la fin arrivera, mais comment nous y ferons face. Sélectionné pour le Prix France Culture Étudiant 2024, « Rocky, dernier rivage » confirme la capacité de Thomas Gunzig à conjuguer noirceur et humour grinçant. Son dixième roman renouvelle le genre survivaliste en déplaçant la focale des conditions matérielles vers les conditions sociales et culturelles de la survie.

Aux éditions AU DIABLE VAUVERT ; 368 pages.

3. Le sang des bêtes (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tom, vendeur de compléments alimentaires pour bodybuilders, traverse une crise existentielle à l’aube de ses cinquante ans. Sa vie conjugale avec Mathilde s’est enlisée dans la routine, son corps sculpté ne lui apporte plus de satisfaction, et son quotidien professionnel le laisse indifférent. Le retour à la maison de son fils Jérémie, fraîchement séparé de sa compagne, puis l’arrivée de son père Maurice, rescapé de la Shoah atteint d’un cancer, viennent perturber sa tranquillité.

Un jour, Tom assiste à une scène de violence devant sa boutique : un homme maltraite une jeune femme. Après avoir hésité une première fois, il décide finalement d’intervenir lors d’une seconde altercation. Il recueille alors cette mystérieuse inconnue qui se présente sous le nom de N7A et prétend être… une vache génétiquement modifiée. Cette rencontre improbable va bouleverser l’équilibre précaire de la famille.

Autour du livre

Publié en 2022 aux éditions Au Diable Vauvert, « Le sang des bêtes » s’inscrit dans la lignée des romans inclassables de Thomas Gunzig, auteur belge parmi les plus primés de sa génération. Le titre emprunte volontairement au film documentaire homonyme de Georges Franju (1949) sur les abattoirs, créant d’emblée un lien avec la question animale qui traverse le récit.

La construction narrative se distingue par sa structure en dix-neuf chapitres, chacun portant le nom d’un muscle du corps humain. Cette architecture singulière fait écho à l’univers de la musculation qui obsède Tom, le protagoniste, tout en soulignant la dimension organique et charnelle du récit. La trame narrative réactive une nouvelle de l’auteur intitulée « La vache », parue initialement en 2003 dans le recueil « Le plus petit zoo du monde ». Gunzig reprend ici cette matrice en l’étoffant considérablement, lui donnant une ampleur nouvelle à travers le prisme des questionnements contemporains.

Le surréalisme belge irrigue chaque page, rappelant l’héritage de Magritte dans sa façon de décaler le réel pour mieux le questionner. Cette veine absurde permet à Gunzig d’aborder frontalement des thématiques sociétales brûlantes : la maltraitance animale, les manipulations génétiques, le wokisme, l’identité juive, la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Le personnage de Jade incarne notamment une caricature mordante du militantisme contemporain, tandis que Maurice, le père rescapé de la Shoah, porte en lui la mémoire douloureuse du génocide.

L’humour, tantôt caustique tantôt grinçant, agit comme un révélateur des tensions qui traversent la société. Les dialogues percutants alternent avec des moments de pure comédie, un équilibre précaire entre légèreté et gravité. L’ironie devient une arme pour dénoncer les travers de notre époque, des dérives du bodybuilding aux excès du véganisme militant. La dimension politique du texte se manifeste dans son traitement des questions de genre et d’espèce. N7A, cette femme-vache génétiquement modifiée, cristallise les interrogations sur la frontière entre humanité et animalité. Sa présence catalyse une réflexion plus large sur la domination masculine, le spécisme et la liberté individuelle. Le corps, omniprésent à travers la thématique du culturisme, devient le lieu métaphorique où se jouent ces luttes de pouvoir.

Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, salue en Gunzig un « fauve littéraire aux gestes féroces et déroutants », tandis qu’Adeline Dieudonné souligne la dimension politique et tendre de ce roman qui bouscule les certitudes. Ces échos critiques confirment la capacité de l’auteur à manier l’absurde pour mieux interroger le réel.

Aux éditions AU DIABLE VAUVERT ; 234 pages.

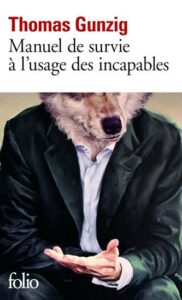

4. Manuel de survie à l’usage des incapables (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’action se déroule dans un monde futuriste où les manipulations génétiques permettent de croiser ADN humain et animal. Jean-Jean, agent de sécurité dans un hypermarché, reçoit l’ordre d’espionner Martine Laverdure, une caissière dont la direction veut se débarrasser. La mission dérape : la caissière trouve la mort accidentellement. Ses quatre fils, des hybrides mi-hommes mi-loups vivant de braquages, décident de venger leur mère en traquant Jean-Jean. Dans sa fuite, celui-ci abandonne sa femme Marianne – dont l’ADN a été croisé avec celui d’un mamba vert – qui est faite prisonnière par les quatre frères. Réfugié chez son père, Jean-Jean fait la connaissance de Blanche de Castille, une mystérieuse enquêtrice chargée de faire la lumière sur la mort de la caissière.

Autour du livre

Dans un univers qui ressemble étrangement au nôtre, Thomas Gunzig livre une satire féroce de la société de consommation à travers le prisme d’un hypermarché devenu temple moderne. Ce troisième roman de l’écrivain belge, paru en 2013 aux éditions Au Diable Vauvert, mêle avec brio thriller, science-fiction et critique sociale.

L’hypermarché y devient le microcosme d’une société où tout est marchandise, jusqu’au code génétique des êtres vivants. Les manipulations génétiques permettent désormais aux parents de doter leur progéniture de caractéristiques animales : les fils-loups de la caissière Martine Laverdure en sont l’incarnation la plus spectaculaire, tandis que l’épouse de Jean-Jean possède des gènes de mamba vert. Cette privatisation du vivant s’inscrit dans une logique implacable de profit et de rendement qui déshumanise chaque aspect de l’existence.

Les personnages naviguent entre caricature et profondeur psychologique. Leurs noms mêmes participent à cette ambivalence : Jacques Chirac Oussomo, Blanche de Castille Dubois, ou encore les quatre frères baptisés selon leur couleur – Blanc, Gris, Brun et Noir. Comme l’explique Gunzig lors d’une conférence, ces choix ne relèvent pas d’une « métaphore subtile » mais visent à stimuler l’imagination du lecteur par leur incongruité même.

La narration, découpée en courts chapitres nerveux, alterne les points de vue avec une efficacité cinématographique. Le rythme haletant n’empêche pas l’auteur de distiller une réflexion acérée sur les mécanismes de la grande distribution et ses conséquences sur l’humain. Les références culturelles abondent, de Moby Dick aux films de série B, un cocktail explosif entre culture populaire et critique sociale.

Si le titre peut sembler décalé par rapport au contenu – Gunzig lui-même admet l’avoir choisi pour des raisons commerciales avant de le regretter – il participe finalement à l’entreprise de déconstruction des codes du « manuel de développement personnel » en livrant une fable grinçante sur la survie dans un monde où seule compte la loi du plus fort. La genèse du roman s’étend sur trois ans et demi, nourrie par une solide documentation sur les théories marketing et les techniques de vente. La propre expérience de Gunzig, ancien caissier puis libraire pendant dix ans à Bruxelles, transparaît dans sa description des coulisses de la grande distribution.

L’humour noir, typiquement belge selon certains critiques, irrigue l’ensemble du texte. Les métaphores incongrues fusent, comme cette « détermination aussi parfaite qu’un tableau Excel », illustration parfaite de la contamination du langage par la novlangue managériale. La violence n’est jamais gratuite mais sert le propos, révélant la sauvagerie tapie sous le vernis de la civilisation marchande.

La conclusion, qui déroute certains lecteurs par son apparente incohérence, s’inscrit dans cette logique de refus des conventions narratives. Elle couronne une œuvre qui ne cesse de bousculer les attentes, tant dans sa forme que dans son fond, pour mieux mettre en lumière les contradictions de notre époque.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

5. La vie sauvage (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Seul rescapé d’un crash d’avion en Afrique alors qu’il n’était qu’un nourrisson, Charles grandit au sein d’une bande armée sous la protection de Cul-Nu, un mercenaire lettré qui lui inculque l’amour de la poésie. Dans cet univers brutal mais authentique, il noue une relation passionnée avec Septembre, une orpheline de son âge. Leur bonheur est anéanti quand une photo satellite Google Earth permet à la famille de Charles de le localiser. À seize ans, il est contraint de rejoindre son oncle, notable d’une ville moyenne belge.

Propulsé dans un environnement qu’il méprise, peuplé d’adolescents superficiels et d’adultes médiocres, Charles n’a qu’une obsession : retourner auprès de Septembre. Sous des dehors dociles, il met en œuvre un stratagème machiavélique, utilisant son intelligence et son pouvoir de séduction pour manipuler son entourage, notamment trois femmes qu’il pousse méthodiquement vers leur perte.

Autour du livre

Écrivain, chroniqueur radio et touche-à-tout du paysage culturel belge, Thomas Gunzig se définit comme un pessimiste qui aime la vie. Cette ambivalence imprègne chaque page de « La vie sauvage », fable contemporaine qui retourne le mythe du bon sauvage avec une causticité mordante.

Sa plume au ton caustique, déjà éprouvée dans « Manuel de survie à l’usage des incapables » et ses chroniques « Café serré » sur La Première (RTBF), s’attaque ici aux travers de la société occidentale à travers le regard décalé de Charles, son protagoniste. Les dissonances commencent dès l’éducation du héros : contrairement au mythe de l’enfant sauvage, Charles grandit au contact des plus grands poètes français. Baudelaire, Verlaine et Apollinaire constituent son pain quotidien, créant un contraste saisissant avec la violence brute de son environnement. Cette culture livresque, administrée « à coups de bâton » par son père adoptif Cul-Nu, forge un personnage hybride qui ne cadre avec aucun modèle préétabli.

L’ironie cinglante de Gunzig prend pour cible une galerie de personnages emblématiques de la petite bourgeoisie provinciale : le bourgmestre adipeux englué dans ses magouilles locales, son épouse trophée, leurs enfants névrosés. Le microcosme scolaire n’échappe pas à cette critique au vitriol, entre « cools » et « losers », soirées alcoolisées et tyrannie des réseaux sociaux. La description de ces adolescents, prisonniers des likes et des partages, constitue l’un des passages les plus acerbes du texte. Les femmes quadragénaires subissent un traitement particulièrement cruel, dépeintes comme des êtres frustrés et manipulables, ce qui a suscité de vives réactions chez certains lecteurs. Le cynisme assumé de l’auteur ne fait pas l’unanimité : si certains saluent sa capacité à mettre en lumière l’absurdité du monde moderne, d’autres dénoncent une noirceur excessive qui confine parfois à la misanthropie.

La narration alterne entre la vie dans la jungle et l’adaptation forcée à la civilisation, un effet de miroir qui questionne la véritable nature de la sauvagerie. Ce dispositif permet à Gunzig d’orchestrer une critique féroce de la violence sourde qui couve sous le vernis de la civilisation, notamment à travers le personnage de Frédéric, consommateur avide d’images brutales sur le dark web. Malgré sa noirceur apparente, le texte s’illumine par moments de fulgurances poétiques, particulièrement dans l’évocation de l’amour entre Charles et Septembre. Ces passages offrent une respiration lyrique qui contraste avec le cynisme ambiant, suggérant que même dans un monde désenchanté, certaines valeurs méritent d’être préservées.

« La vie sauvage » a fait partie de la sélection du Prix des Lecteurs de la Fête du Livre de Bron 2018, aux côtés d’œuvres de Monica Sabolo et Jean-Baptiste Andréa. Son accueil contrasté témoigne de sa capacité à ne laisser personne indifférent : certains lecteurs célèbrent sa puissance subversive quand d’autres regrettent ses invraisemblances et son manque de nuance. Gunzig, qui collabore également avec le cinéaste Jaco Van Dormael (co-écriture du « Tout Nouveau Testament » et du spectacle « Kiss & Cry »), démontre ici sa maîtrise du récit satirique. Son texte fonctionne comme un miroir déformant tendu à une société occidentale trop sûre de ses certitudes, tout en évitant l’écueil du simple pamphlet grâce à ses touches de poésie et d’espoir.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

6. Mort d’un parfait bilingue (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Mars 1978, quelque part dans les Balkans. Immobilisé sur son lit d’hôpital, un homme tente de reconstituer les événements qui l’ont conduit là. Les souvenirs émergent peu à peu : contraint par la misère, il a tué le beau-frère de Moktar, son meilleur ami slovène. Sa liaison avec Mini-Trip, l’épouse du chanteur Jim-Jim Slater, le précipite dans un nouvel engrenage : le mari trompé exige qu’il assassine Caroline Lemonseed, une chanteuse rivale. Pour approcher sa cible, il rejoint une unité militaire baptisée « Les Pluies de l’automne », chargée d’assurer la sécurité d’un concert aux armées. Mais cette guerre n’est pas celle qu’il imaginait.

Autour du livre

Premier roman de Thomas Gunzig publié en 2001, « Mort d’un parfait bilingue » impose d’emblée la signature singulière de cet écrivain belge né en 1970. Cette œuvre déconcertante remporte le Prix Victor-Rossel dès sa sortie, une distinction qui surprend alors la critique littéraire belge, certains lui préférant les textes de Guy Goffette ou Corine Hoex.

Le récit se déroule dans un pays en guerre non identifié, à une époque – mars 1978 – qui ne correspond à aucun conflit majeur connu. Cette imprécision géographique et chronologique, loin d’être fortuite, sert la dimension universelle du propos : la dénonciation d’une société où la guerre devient un spectacle médiatique permanent. Les soldats, transformés en hommes-sandwiches pour sponsors, participent à des assauts programmés en fonction des créneaux du prime time télévisé. Les reportages truqués montrent des distributions de chocolat à de prétendus rescapés, exécutés sitôt les caméras éteintes.

À travers cette trame narrative qui oscille entre réalisme grinçant et absurde, Gunzig construit une critique musclée des médias et de leur pouvoir de manipulation. La structure du récit, qui jongle entre le présent d’un narrateur paralysé dans un lit d’hôpital et les flash-backs qui reconstituent progressivement sa mémoire, maintient une tension narrative constante. Cette structure permet de distiller les informations au compte-gouttes, créant un suspense qui trouve sa résolution dans un dénouement à la fois invraisemblable et glaçant.

Les personnages qui peuplent ce roman forment une galerie de portraits saisissants : Chester le narrateur amoral, Moktar l’ancien officier épris d’une vieille dame, Jim-Jim Slater le chanteur has-been, Caroline Lemonseed la chanteuse sacrifiée sur l’autel de l’audimat. Chacun incarne une facette de cette humanité déchue, prisonnière d’un système qui broie les individus. Le ton adopté mêle humour noir et tendresse désabusée, en contraste avec la violence des situations décrites.

Gunzig, plus connu jusqu’alors pour ses nouvelles, démontre avec ce premier roman sa capacité à maintenir sur la longueur les qualités qui font sa marque : l’art du décalage, l’humour grinçant, une imagination débridée mise au service d’une critique sociale acérée. Si certains lecteurs regrettent quelques maladresses stylistiques et des anachronismes (mentions de télévision par satellite ou de Fiat Punto en 1978), ces éléments participent paradoxalement à l’étrangeté générale du récit, son caractère atemporel et universel.

Entre pamphlet politique, roman d’anticipation et fable morale, « Mort d’un parfait bilingue » se lit comme une préfiguration glaçante de notre époque où les conflits se transforment en reality-shows et où la frontière entre information et divertissement s’estompe dangereusement. Son adaptation théâtrale au Théâtre Varia a connu un succès notable.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.