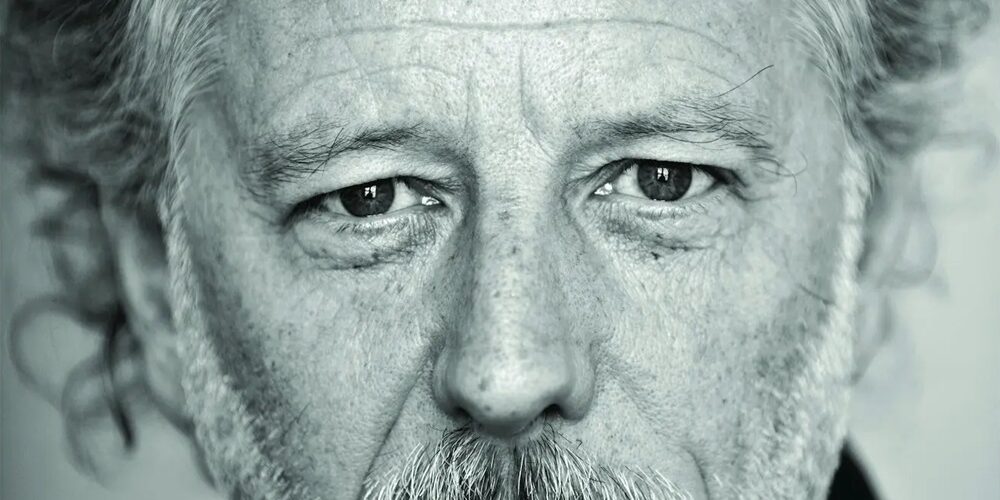

Stefan Hertmans est un écrivain belge néerlandophone né à Gand le 31 mars 1951. Après une scolarité dans une école catholique puis à l’Athénée royal de Gand, il étudie la philologie germanique à l’Université de Gand. Dans les années 1970, il commence par jouer du jazz avant de se consacrer à la littérature.

Bien qu’écrivant de la poésie depuis son adolescence, il ne publie son premier roman, « Ruimte », qu’en 1981. Sa carrière d’enseignant le mène à l’Académie royale des beaux-arts de Gand, et il donne également des conférences dans plusieurs universités prestigieuses à travers le monde.

Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, est particulièrement diversifiée : romans, poésie, essais, pièces de théâtre. Il connaît un succès international avec « Guerre et Térébenthine » (2013), roman basé sur les carnets de son grand-père relatant son expérience durant la Première Guerre mondiale. Ce livre est traduit dans 24 langues et reçoit plusieurs prix prestigieux.

Hertmans vit actuellement à Bruxelles, où son épouse Sigrid Bousset dirige la librairie Passa Porta. Son travail a été récompensé par de nombreux prix littéraires, et il a été fait commandeur de l’ordre de la Couronne de Belgique en 2017.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le cœur converti (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIe siècle, dans une France médiévale marquée par les tensions religieuses, la jeune Vigdis Adelaïs, issue d’une noble famille normande, tombe amoureuse de David Todros, fils du grand rabbin de Narbonne venu étudier à la yeshiva de Rouen. Cet amour impossible entre une chrétienne et un juif les contraint à fuir vers le Sud, poursuivis par des chevaliers mandatés par le père de Vigdis.

Le couple trouve refuge à Narbonne, où Vigdis se convertit au judaïsme et prend le nom d’Hamoutal. Mais la menace persiste et le couple trouve refuge à Monieux, un village reculé du Vaucluse. Leur répit sera de courte durée : en 1096, le pape Urbain II appelle à la première croisade. Le passage des croisés à Monieux se transforme en pogrom. David est massacré dans la synagogue. Leurs enfants sont kidnappés. Seule avec son dernier-né, Hamoutal entreprend une quête éperdue qui la conduira jusqu’au Caire.

Autour du livre

Vingt-deux années de recherches ont précédé la publication du « Cœur converti ». Stefan Hertmans, qui vit en partie à Monieux dans le Vaucluse, s’est passionné pour ce village médiéval après avoir découvert qu’un pogrom s’y était déroulé au XIe siècle. La découverte d’un article universitaire de Norman Gold, datant de 1969, met l’écrivain sur la piste d’une lettre de recommandation rédigée pour une prosélyte. Ce document, miraculeusement conservé dans la genizah d’une synagogue du Caire puis transféré à Cambridge, constitue l’une des rares traces authentiques du passage d’Hamoutal.

Cette double temporalité, entre passé et présent, structure l’ensemble de l’œuvre. Les chapitres alternent entre la reconstitution historique et le parcours contemporain d’Hertmans qui refait le chemin de Rouen à Monieux, puis jusqu’au Caire. Cette construction singulière permet de saisir la résonance actuelle de cette histoire millénaire : les mêmes lieux traversés à mille ans d’intervalle révèlent la persistance des conflits religieux et des persécutions.

Le texte frappe aussi par sa dimension documentaire pointue, fruit d’une immersion totale dans le XIe siècle. Les modes de vie, les routes commerciales, les relations entre communautés religieuses s’entremêlent sans jamais alourdir le récit. L’érudition se met au service de l’émotion, notamment dans la description saisissante des premiers pas de la première croisade et de ses conséquences dramatiques pour les communautés juives de France.

Stefan Hertmans, déjà remarqué pour « Guerre et Térébenthine », confirme ici sa maîtrise du récit historique. Son empathie pour Hamoutal transparaît dans chaque page, au point qu’il s’adresse parfois directement à elle à travers les siècles, tentant en vain de la mettre en garde contre son destin tragique. Cette identification puissante donne au texte une dimension universelle qui dépasse le simple cadre historique pour interroger les mécanismes de l’intolérance et de l’exil.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

2. Guerre et Térébenthine (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1981, Stefan Hertmans hérite des carnets légués par son grand-père Urbain Martien. Pendant trente ans, il n’ose pas les ouvrir. Ces six cents pages retracent l’existence d’un homme né en 1891 dans les quartiers pauvres de Gand, fils d’un peintre d’église et d’une mère issue de la bourgeoisie. Adolescent, Urbain travaille dans une fonderie tout en nourrissant le rêve de devenir artiste comme son père.

La Grande Guerre bouleverse sa trajectoire. Sur le front belge, le jeune caporal affronte l’horreur des tranchées. Les soldats flamands, méprisés par leurs officiers francophones, subissent les assauts allemands sur l’Yser. Blessé à trois reprises, Urbain survit mais garde en lui les stigmates du conflit. À son retour, il perd Maria Emelia, son grand amour, emportée par la grippe espagnole. Il épousera sa sœur Gabrielle et mènera une vie discrète, peignant inlassablement des copies de tableaux célèbres.

En 2013, à l’approche du centenaire de la Première Guerre mondiale, Hertmans décide enfin de raconter cette histoire. Le texte prend la forme d’un triptyque : l’enfance dans la Flandre industrielle, les années de guerre, puis l’après-guerre marqué par le deuil et la peinture. Entre chronique familiale et fresque historique, ce récit dévoile la complexité des relations entre francophones et néerlandophones qui traverse encore la Belgique aujourd’hui.

Autour du livre

La genèse de « Guerre et Térébenthine » s’inscrit dans une longue maturation. Stefan Hertmans garde pendant trente ans les cahiers de son grand-père sans oser les ouvrir, comme s’il pressentait la puissance du témoignage qu’ils contiennent. Ce n’est qu’à l’approche du centenaire de la Grande Guerre qu’il se décide enfin à les lire et à en tirer un livre.

Le texte se structure en triptyque, une architecture qui fait écho à la foi catholique du grand-père. Cette construction permet d’articuler trois temporalités : l’avant-guerre dans la Flandre industrielle, les années de combat, et l’après-guerre marqué par le deuil. À travers ce découpage se dessine aussi une réflexion sur la transmission entre générations : celle du père à Urbain Martien par la peinture, puis d’Urbain à son petit-fils par l’écriture.

Les tensions linguistiques entre francophones et néerlandophones traversent tout le récit. Le mépris des officiers wallons envers les soldats flamands pendant la guerre révèle les fractures sociales et culturelles qui persistent dans la Belgique contemporaine. Cette dimension politique s’entremêle avec une méditation sur l’art : la peinture apparaît comme un refuge face aux traumatismes, mais aussi comme le lieu d’une vérité cachée, notamment dans les copies de tableaux où Urbain dissimule ses secrets.

Le succès international ne tarde pas : prix du meilleur livre de l’année 2014 aux Pays-Bas et traductions dans dix-sept langues. En 2017, Jan Lauwers l’adapte pour sa compagnie Needcompany. Sa mise en scène radicale élimine la figure de l’écrivain pour se concentrer sur la corporéité de la guerre : pendant vingt-cinq minutes, les comédiens incarnent physiquement l’horreur des tranchées, tandis que les mots sont projetés en silence sur les parois du décor.

Cette histoire familiale transcende ainsi sa dimension personnelle pour interroger la manière dont l’art peut témoigner de l’histoire. Entre la térébenthine qui nettoie les pinceaux et le sang qui macule les uniformes, entre les tableaux copiés et les souvenirs transmis, se joue une réflexion sur la possibilité de dire l’indicible.

Aux éditions FOLIO ; 432 pages.

3. Une ascension (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1979, Stefan Hertmans achète une maison délabrée dans le quartier populaire du Patershol à Gand. Vingt ans plus tard, il découvre que sa demeure fut jadis habitée par Willem Verhulst, un SS flamand impliqué dans la collaboration avec le régime nazi. Cette révélation le pousse à enquêter sur cet ancien propriétaire, ses motivations, son parcours.

Willem Verhulst incarne l’ambiguïté du nationalisme flamand d’avant-guerre. Fils de diamantaire marqué par la perte d’un œil durant l’enfance, il devient un fervent défenseur de l’identité flamande face à la domination francophone. Durant l’Occupation, il gravit les échelons de la hiérarchie nazie, établissant des listes de personnes à arrêter depuis son bureau de l’École des Hautes Études de Gand. Sa femme Mientje, protestante néerlandaise aux convictions pacifistes, tente de préserver leurs trois enfants de l’influence paternelle, tandis que sa maîtresse Griet partage son idéologie.

Le récit alterne entre la visite de la maison en 1979 et la reconstitution minutieuse de la vie des Verhulst. Les archives familiales, journaux intimes et témoignages des deux filles encore vivantes permettent de retracer le destin de cet homme qui, condamné à mort à la Libération puis gracié, n’exprima jamais le moindre remords. En épilogue, une terrible ironie : peu avant sa mort, il demande à être enterré auprès de sa première épouse – qui était juive.

Autour du livre

La parution d’ « Une ascension » s’inscrit dans un regain d’intérêt pour la Seconde Guerre mondiale dans la littérature flamande contemporaine. Cette tendance fait écho aux émissions télévisées « Kinderen van de collaboratie » (VRT, 2017) et « Les enfants de la collaboration » (RTBF, 2020), qui ont ravivé le débat sur l’héritage de la collaboration en Belgique.

La genèse d’ « Une ascension » remonte à 2000, lorsque Stefan Hertmans découvre un livre intitulé « Fils d’un Flamand fautif », écrit par son ancien professeur d’université Adriaan Verhulst. Ce texte révèle les zones d’ombre qui entourent la maison du quartier Patershol. L’investigation s’appuie sur une documentation considérable : journaux intimes de Mientje et de Griet Latomme, correspondance de prison, archives judiciaires, photographies d’époque et témoignages des filles survivantes de Willem Verhulst.

La force du livre réside dans sa capacité à éclairer les mécanismes qui ont conduit certains nationalistes flamands vers la collaboration. Le ressentiment né de l’humiliation linguistique et sociale sous la domination francophone a servi de terreau au rapprochement avec l’Allemagne nazie. Cette dimension politique se mêle à l’histoire intime d’une famille déchirée entre la foi pacifiste de Mientje et l’engagement radical de Willem.

Le livre soulève aussi des questions brûlantes d’actualité. L’hommage rendu en 1997 par Bart De Wever, président de la N-VA, à Griet Verhulst – qui conservait une photo d’Hitler dans sa chambre – illustre la persistance des tensions communautaires en Belgique. Cette continuité idéologique entre le nationalisme flamand d’hier et d’aujourd’hui confère au livre une résonance particulière à l’approche des élections législatives belges de juin 2024, dans un contexte de montée des partis nationalistes flamands.

« Une ascension » s’inscrit dans la lignée des précédents livres de Stefan Hertmans comme « Le cœur converti » et « Guerre et Térébenthine », où l’histoire intime se mêle à la grande Histoire. Cette approche fait écho à d’autres œuvres littéraires flamandes récentes qui revisitent cette période, comme « Wil » de Jeroen Olyslaegers ou « 1942. Het jaar van de stilte » d’Herman Van Goethem.

Aux éditions FOLIO ; 560 pages.