Sawako Ariyoshi (1931-1984) est une écrivaine japonaise majeure du XXe siècle. Née à Wakayama, elle passe une partie de son enfance à Java où son père est muté pour son travail. De retour au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, elle poursuit ses études et obtient un diplôme de littérature anglaise à l’université chrétienne de Tokyo en 1952.

Sa carrière littéraire débute véritablement en 1954 avec la publication de critiques théâtrales et de nouvelles. En 1956, elle obtient le prix Bungakukai pour son œuvre « Jiuta ». Une bourse de la fondation Rockefeller lui permet de voyager aux États-Unis en 1959-1960, élargissant ses horizons et influençant ses thèmes d’écriture.

Son œuvre prolifique compte plus d’une centaine de textes, incluant romans, nouvelles, pièces de théâtre et scénarios. Ses romans les plus célèbres sont « Les dames de Kimoto » (1959), « Kaé ou les deux rivales » (1966) et « Le crépuscule de Shigezo » (1972). Son écriture se caractérise par une attention particulière aux traditions japonaises et aux problématiques sociales, notamment la condition féminine dans une société patriarcale. Elle base ses œuvres sur des recherches documentaires approfondies, mêlant réalisme historique et talent narratif.

Mariée brièvement de 1962 à 1964, elle a une fille. Elle meurt prématurément à 53 ans, le 30 août 1984, des suites d’une insuffisance cardiaque. Son héritage littéraire reste important au Japon et ses œuvres majeures ont été traduites en plusieurs langues, dont le français.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

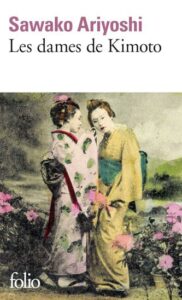

1. Les dames de Kimoto (1959)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Fin du XIXe siècle, province de Wakayama. Hana, vingt ans, quitte sa famille pour épouser Keisaku Matani, un jeune homme prometteur qu’elle n’a rencontré qu’une fois. Sa grand-mère Toyono, qui l’a élevée, a tout orchestré selon les traditions : le mari choisi habite en aval du fleuve Ki, comme le veut la coutume, et la jeune femme maîtrise parfaitement les arts nécessaires à son nouveau rôle – cérémonie du thé, calligraphie, art floral. Dans sa nouvelle demeure, Hana est une épouse modèle, soutenant discrètement mais efficacement l’ascension politique de son mari.

Le choc des générations éclate quand sa fille Fumio grandit. Celle-ci refuse obstinément de perpétuer les traditions que sa mère tente de lui inculquer. Elle monte à bicyclette, étudie les sciences, revendique le droit de choisir son existence. Ce conflit entre mère et fille symbolise les mutations profondes du Japon au début du XXe siècle, entre respect des codes séculaires et aspiration à la modernité. La troisième génération, incarnée par Hanako, la fille de Fumio, tentera de réconcilier ces deux mondes dans un pays défiguré par la Seconde Guerre mondiale.

Autour du livre

Cette chronique familiale de Sawako Ariyoshi s’enracine dans l’histoire de l’autrice, qui puise dans ses propres souvenirs pour façonner ses personnages. La région de Wakayama, où se déroule l’intrigue, n’est pas choisie au hasard : c’est la terre natale d’Ariyoshi, et plus précisément le Kihoku, une partie de l’ancienne province de Kii située au nord de la péninsule éponyme.

« Les dames de Kimoto » constitue le premier volet d’une trilogie qu’Ariyoshi consacre aux cours d’eau de sa région. Il paraît d’abord sous forme de feuilleton dans le mensuel féminin Fujin Gahō durant les cinq premiers mois de 1959, avant d’être publiée en volume par la maison d’édition Chūōkōronsha en juin de la même année. Le succès ne se fait pas attendre : plus de trois millions d’exemplaires s’écoulent au Japon. Deux autres romans complètent ensuite cette « trilogie fluviale » : « La rivière Arida » en 1963 et « La rivière Hidaka » en 1965.

Le titre original, « Kinokawa », fait référence au fleuve Ki qui traverse la région. Cette métaphore fluviale irrigue toute l’œuvre : comme le cours d’eau qui suit inexorablement sa pente, les traditions séculaires exercent une force invisible mais puissante sur les destins des protagonistes. Même Fumio, malgré sa rébellion initiale contre l’ordre établi, finit par renouer avec certains rituels traditionnels, comme lorsqu’elle accroche des charmes au temple pendant sa grossesse.

Le cinéaste Noboru Nakamura s’empare de cette fresque sociale en 1966. Son adaptation, intitulée « La Rivière Kii », rassemble des acteurs de premier plan comme Yōko Tsukasa, Shima Iwashita et Chieko Higashiyama. L’interprétation magistrale de Yōko Tsukasa dans le rôle d’Hana lui vaut le prix de la meilleure actrice lors de la 21e cérémonie des prix du film Mainichi.

Grande admiratrice de Simone de Beauvoir, Sawako Ariyoshi ne livre pourtant pas un manifeste féministe conventionnel. Son approche met en lumière l’ambivalence du pouvoir féminin dans la société japonaise traditionnelle : si Hana semble soumise aux conventions sociales, elle exerce en réalité une influence déterminante sur son mari et sa maisonnée. À l’image du lierre qui s’enroule autour d’un tronc, sa force réside dans sa capacité à prospérer dans les contraintes imposées par son époque.

La réception internationale confirme la portée universelle de ces questionnements : traduit en anglais en 1980 par Kōdansha, puis en français en 1983 par les éditions Stock, « Les dames de Kimoto » continue de susciter des réflexions sur l’équilibre entre tradition et modernité, entre soumission apparente et pouvoir réel.

Aux éditions FOLIO ; 320 pages.

2. Le crépuscule de Shigezo (1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tokyo, fin des années 1960. Akiko travaille comme dactylo dans un cabinet d’avocats tout en s’occupant de son fils lycéen et de son mari. Un soir d’hiver, elle découvre sa belle-mère morte et son beau-père Shigezo errant dans la rue. À 84 ans, celui qui fut un patriarche autoritaire montre des signes inquiétants de démence sénile. La famille doit prendre une décision : que faire de ce vieil homme qui ne peut plus vivre seul ?

Face à l’absence de structures d’accueil adaptées et à la pression sociale, Akiko n’a d’autre choix que de s’occuper de Shigezo. Elle qui rêvait d’indépendance se retrouve à gérer les fugues, l’incontinence et les sautes d’humeur de son beau-père, pendant que son mari se mure dans le déni. Pourtant, au fil des mois, une métamorphose s’opère : l’antipathie initiale laisse place à une forme d’attachement réciproque entre la belle-fille et ce vieillard redevenu enfant.

Autour du livre

La publication du « Crépuscule de Shigezo » en 1972 s’impose comme un phénomène au Japon : en moins de six mois, plus d’un million d’exemplaires sont vendus. Cette résonance immédiate s’explique par le caractère précurseur de Sawako Ariyoshi, qui met en lumière deux problématiques cruciales du Japon moderne : le vieillissement de la population et l’émancipation des femmes.

Face au succès commercial, Ariyoshi décide d’agir concrètement : elle souhaite reverser 300 000 dollars de ses droits d’auteur pour soutenir des structures d’accueil pour personnes âgées. Mais elle se heurte à une administration fiscale rigide qui impose de lourdes taxes sur les dons privés. S’ensuit une mobilisation de l’opinion publique via la presse nationale, qui contraint le Trésor public japonais à assouplir sa législation. La romancière obtient finalement l’autorisation d’effectuer une donation de 66 000 dollars, ouvrant la voie à la création de nouvelles maisons de retraite publiques.

L’impact culturel se mesure aussi à travers le langage : « kōkotsu no hito », le titre original signifiant « l’homme béat », devient une expression courante au Japon pour désigner une personne du troisième âge. Le cinéma s’empare rapidement du sujet : dès janvier 1973, le studio Tōhō produit une adaptation en noir et blanc réalisée par Shirō Toyoda, avec l’actrice Hideko Takamine dans le rôle d’Akiko.

La force du livre réside dans sa capacité à transcender le cadre familial pour questionner les fondements de la société japonaise. D’un côté, Ariyoshi met en évidence l’absence criante de structures adaptées pour les personnes âgées dépendantes. De l’autre, elle souligne le poids des traditions confucéennes qui font peser sur les femmes la responsabilité des soins aux aînés. Quand Akiko cherche de l’aide auprès des services sociaux, on lui rappelle son devoir de piété filiale, la contraignant à abandonner son emploi pour s’occuper à temps plein de son beau-père.

Ce texte de 1972 résonne encore aujourd’hui : le Japon compte désormais près de 30 % de sa population âgée de plus de 65 ans, soit le taux le plus élevé au monde. En ce sens, « Le crépuscule de Shigezo » apparaît comme prémonitoire, annonçant les défis auxquels la société japonaise allait devoir faire face dans les décennies suivantes.

Aux éditions FOLIO ; 368 pages.

3. Kaé ou les deux rivales (1966)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XVIIIe siècle, dans une bourgade japonaise, la jeune Kaé s’apprête à intégrer la famille Hanaoka. Son mariage avec Umpei, fils d’un médecin de campagne, a été arrangé par Otsugi, sa future belle-mère. Une union inhabituelle entre une fille de samouraï et un roturier, célébrée par procuration car le marié poursuit ses études de médecine à Kyoto. Durant trois ans, Kaé partage le quotidien d’Otsugi, cette femme qu’elle admirait enfant pour sa beauté légendaire.

Tout bascule au retour d’Umpei. Otsugi, jusqu’alors bienveillante et maternelle, se transforme en rivale acharnée, dévorée par la jalousie. Une guerre sourde s’installe entre les deux femmes qui se disputent l’attention du jeune homme. Celui-ci, absorbé par ses recherches médicales, ne prête guère attention à ce conflit qui empoisonne son foyer. Son obsession : mettre au point un puissant anesthésique permettant d’opérer les cancers du sein. Après dix années d’expérimentation sur les animaux, il lui faut désormais tester sa découverte sur des êtres humains. Les deux rivales se portent volontaires, prêtes à risquer leur vie pour gagner son affection.

Autour du livre

« Kaé ou les deux rivales » s’inspire de l’histoire du docteur Hanaoka Seishū, premier chirurgien au monde à avoir réalisé une opération sous anesthésie générale en 1804, quarante ans avant l’utilisation de l’éther en Occident. Cette histoire a inspiré Sawako Ariyoshi qui en a tiré une fresque familiale sur fond de progrès médical. La romancière s’attache particulièrement à restituer la psychologie de Kaé, personnage par lequel elle observe les tensions qui traversent la société japonaise de l’époque.

Le texte mêle habilement plusieurs dimensions : la chronique historique d’une avancée médicale majeure, le drame psychologique d’une rivalité féminine et la peinture sociale du Japon de la fin du XVIIIe siècle. Les recherches médicales du docteur Hanaoka servent de catalyseur aux conflits qui opposent les deux femmes. La quête scientifique se double ainsi d’une réflexion sur la condition féminine, incarnée notamment par le personnage de Korikku. Cette femme célibataire lance, sur son lit de mort, une proclamation qui résonne comme un manifeste féministe.

La publication du livre en 1966 marque un moment important dans la littérature japonaise. Son succès immédiat lui vaut le prix de littérature féminine. Il connaît rapidement plusieurs adaptations : au cinéma dès 1967 par le studio Daiei avec Yasuzō Masumura à la réalisation, puis au théâtre l’année suivante au Geijutsu-za de Tokyo. En 2005, la NHK en tire une série télévisée en six épisodes. Plus récemment, en janvier 2017, le théâtre Mitsukoshi de Nihonbashi reprend la mise en scène originale avec les acteurs Ichikawa Shun’en II dans le rôle de Kaé et Yaeko Mizutani dans celui de la mère.

Souvent comparée à Simone de Beauvoir qu’elle admire, Sawako Ariyoshi livre ici une critique des rapports de domination dans la société japonaise traditionnelle. La violence des relations entre les personnages contraste avec la retenue de leur expression, créant une tension constante. Cette dualité entre la brutalité des intentions et le calme apparent des comportements traduit les contradictions d’une société corsetée par les conventions. L’ambition scientifique du médecin se révèle ainsi indissociable du sacrifice des femmes qui l’entourent, comme le symbolise la disposition des tombes : celle du médecin, célébré pour ses innovations, dissimule celles des deux femmes qui ont permis ses découvertes.

Aux éditions MERCURE DE FRANCE ; 197 pages.

4. Le miroir des courtisanes (1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Japon, début du XXe siècle. Tomoko vit ses premières années auprès de sa grand-mère Tsuna, loin de sa mère Ikuyo, une jeune veuve de vingt ans remarquablement belle mais d’une indifférence glaciale envers sa fille. Après le remariage d’Ikuyo et la mort de Tsuna, Tomoko, âgée de dix ans, se retrouve vendue à une maison de geishas par sa propre mère, qui intègre elle-même le « monde des fleurs et des saules » comme courtisane.

L’histoire suit le parcours de Tomoko des années 1920 jusqu’aux années 1950, de son apprentissage comme geisha à son ascension sociale comme aubergiste puis restauratrice. Tout au long de ces décennies se tisse une relation complexe avec sa mère Ikuyo, mélange d’admiration et de ressentiment, d’amour et de haine. Tandis que la mère reste prisonnière de sa beauté et de son égoïsme, ne vivant que pour ses kimonos somptueux et l’attention des hommes, la fille s’efforce de tracer sa propre voie dans une société en pleine mutation.

Autour du livre

« Le miroir des courtisanes » de Sawako Ariyoshi est initialement publié sous forme de feuilleton dans un journal japonais, ce qui explique certains aspects de sa structure narrative, notamment les ellipses temporelles qui ponctuent le récit sur près de cinquante ans.

L’œuvre s’inscrit dans une période charnière de l’histoire japonaise, depuis la fin de l’ère Meiji jusqu’aux années 1950, traversant plusieurs bouleversements majeurs comme le grand tremblement de terre de Kantō en 1923, la Seconde Guerre mondiale et l’occupation américaine qui s’ensuit. Cette trame historique sert de toile de fond à une analyse des transformations sociales du Japon, particulièrement dans le « monde des saules et des fleurs », expression désignant l’univers des geishas et des courtisanes.

La singularité du texte réside dans son traitement des codes sociaux japonais, notamment à travers la symbolique des kimonos, dont les couleurs, motifs et textures incarnent les statuts sociaux et les âges de la vie. Cette attention portée aux étoffes et à leur confection transcende la simple description pour devenir un langage à part entière, traduisant les non-dits dans la relation complexe entre Tomoko et sa mère Ikuyo.

Le personnage d’Ikuyo, décrit comme « une poupée extrêmement belle mais complètement creuse », incarne les contradictions d’une société en mutation : ses aspirations modernistes se heurtent à une existence contrainte par le regard et le pouvoir masculins. Sa « beauté éclatante », devient paradoxalement source de sa perte, alimentant un narcissisme destructeur qui affecte profondément sa relation avec sa fille.

La force du récit émane de son refus des représentations simplistes du monde des geishas, évitant tant la vision réductrice qui les cantonne à des objets sexuels que l’idéalisation qui en fait des artistes totalement libres. Ariyoshi dépeint plutôt un milieu traditionnel dominé par l’argent, où chaque protagoniste fait des choix pragmatiques, parfois au prix de compromis moraux difficiles.

L’originalité du « Miroir des courtisanes » tient aussi à sa structure en miroir, suggérée par son titre, qui fait écho aux multiples reflets entre mère et fille, entre tradition et modernité, entre apparences et réalité. Cette construction permet d’aborder la question de la transmission intergénérationnelle et de la difficulté à échapper aux schémas familiaux, même lorsqu’on cherche à s’en défaire.

La traduction française par Corinne Atlan suscite des avis partagés parmi les critiques, certains relevant une possible perte de la finesse stylistique originale, notamment dans le traitement des dialogues et l’expression des émotions des personnages.

Aux éditions PICQUIER ; 522 pages.