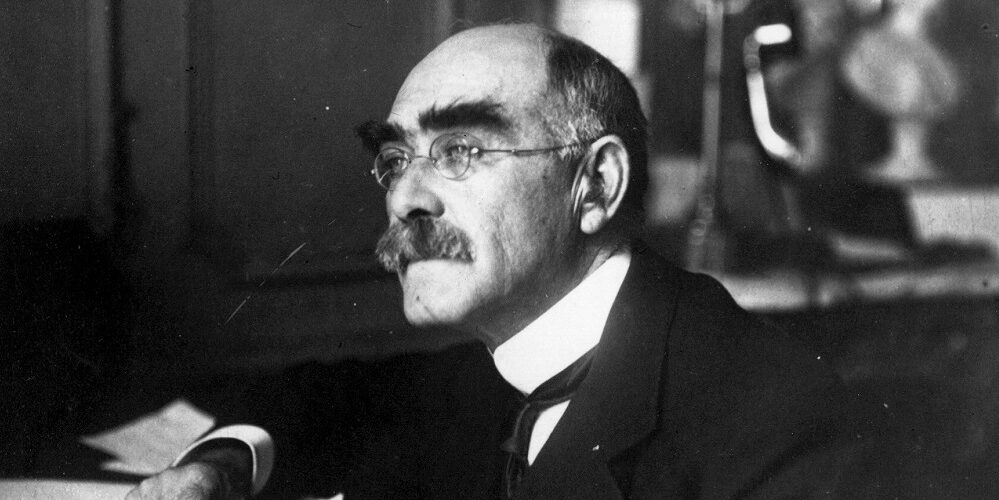

Rudyard Kipling (1865-1936) est l’un des écrivains britanniques les plus célèbres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Né à Bombay en Inde britannique, il passe ses premières années dans ce pays avant d’être envoyé en Angleterre à l’âge de six ans pour y recevoir son éducation, comme c’était la tradition dans les familles coloniales.

Après ses études, il retourne en Inde en 1882 où il devient journaliste. C’est là qu’il commence sa carrière littéraire en publiant ses premiers recueils de nouvelles et de poèmes. Son talent de narrateur s’affirme rapidement et il connaît ses premiers succès.

En 1889, il quitte l’Inde pour Londres où sa réputation grandit. Il épouse Caroline Balestier en 1892 et s’installe aux États-Unis pendant plusieurs années. C’est durant cette période qu’il écrit certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont « Le livre de la jungle » (1894).

Kipling atteint l’apogée de sa carrière au début du XXe siècle. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1907, devenant le premier auteur de langue anglaise à recevoir cette distinction. Parmi ses œuvres majeures figurent également « Kim » (1901), « Histoires comme ça » (1902) et le célèbre poème « If » (1910).

La Première Guerre mondiale marque un tournant tragique dans sa vie avec la mort de son fils John au combat en 1915. Bien que continuant à écrire jusqu’aux années 1930, son succès décline progressivement. Il meurt à Londres en 1936, laissant derrière lui une œuvre considérable qui mêle récits pour la jeunesse, nouvelles et poésies. Ses écrits, marqués par son expérience de l’Empire britannique, restent aujourd’hui encore source de débats sur leur rapport à l’impérialisme.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le livre de la jungle (recueil de nouvelles, 1894)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le livre de la jungle », publié par Rudyard Kipling en 1894, rassemble sept nouvelles dont trois seulement relatent l’histoire de Mowgli. Les autres récits nous emmènent sur les traces de Kotick, un phoque blanc déterminé à sauver les siens des chasseurs, de la mangouste Rikki-Tikki-Tavi qui protège une famille des cobras, ou encore du jeune Toomai qui découvre les secrets des éléphants.

Les Frères de Mowgli. Dans la jungle de Seoni en Inde, le tigre boiteux Shere Khan poursuit un petit enfant qui s’égare jusqu’à la tanière d’une famille de loups. Père Loup et Raksha, sa compagne, décident de le recueillir et le baptisent Mowgli (« grenouille » en raison de son absence de fourrure). L’enfant est accepté dans le clan des loups grâce à l’intervention de Baloo, l’ours qui enseigne la loi de la jungle, et de Bagheera, la panthère noire qui offre un taureau en échange de sa protection. Shere Khan, furieux, attend son heure et complote pour faire tomber Akela, le chef du clan.

La Chasse de Kaa. À sept ans, Mowgli désobéit à ses mentors et se laisse séduire par les Bandar-log, le peuple des singes sans loi qui vit dans une cité en ruines. Les singes l’enlèvent dans l’espoir qu’il leur construise des abris et devienne leur chef. Baloo et Bagheera s’allient avec Kaa, le python redouté des singes, pour secourir l’enfant.

Au Tigre ! Au Tigre ! De retour parmi les hommes, Mowgli est adopté par Messua et son mari qui croient reconnaître en lui leur fils disparu. Il devient berger du village mais peine à s’adapter aux coutumes humaines. Averti par Frère Gris du retour de Shere Khan, Mowgli élabore un plan avec l’aide d’Akela. Il utilise un troupeau de buffles pour piéger le tigre dans un ravin où il trouve la mort, piétiné. Lorsque Mowgli dépouille la dépouille du tigre, le chasseur Buldeo le traite de sorcier, provoquant son exclusion du village.

Le Phoque Blanc. Dans les mers du Nord, Kotick, un phoque au pelage blanc inhabituel, découvre avec horreur le massacre annuel de ses congénères par les hommes. Il entreprend alors un long périple à travers les océans pour trouver un havre de paix. Après plusieurs années de recherche, il finit par découvrir une plage inaccessible aux chasseurs. De retour auprès des siens, il doit se battre pour convaincre son peuple de le suivre vers ce nouveau refuge.

Rikki-Tikki-Tavi. Une famille britannique installée en Inde recueille une jeune mangouste, Rikki-Tikki-Tavi, trouvée à demi-noyée. L’animal découvre que le jardin est dominé par un couple de cobras, Nag et Nagaina, qui menacent la famille. Avec l’aide de Darzee, un oiseau-tailleur, Rikki-Tikki-Tavi affronte les serpents.

Toomai des Éléphants. Petit Toomai, fils d’une lignée de cornacs indiens, rêve de devenir chasseur d’éléphants. On lui dit qu’il ne pourra le devenir qu’après avoir vu la danse des éléphants, un événement que personne n’a jamais observé. Une nuit, son éléphant Kala Nag l’emmène secrètement dans la jungle où il assiste à ce phénomène mystérieux. Cette expérience extraordinaire lui vaut le respect des chasseurs et le surnom de Toomai des Éléphants.

Service de la Reine. Dans un camp militaire britannique en Inde, à la veille d’une parade pour l’Amir d’Afghanistan, les animaux de l’armée – mulet, chameau, cheval, bœuf et éléphant – discutent de leurs rôles respectifs et de leurs peurs au combat. Leurs conversations illustrent la hiérarchie militaire et la loyauté envers la Couronne britannique.

Autour du livre

Publié en 1894 alors que Rudyard Kipling séjourne dans le Vermont aux États-Unis, « Le livre de la jungle » puise son inspiration dans les souvenirs indiens de l’auteur qui a passé plus de six années sur le sous-continent. Cette œuvre majeure, qui lui vaudra en partie le Prix Nobel de littérature en 1907, se compose d’un recueil de sept nouvelles, dont trois seulement concernent les aventures de Mowgli.

Contrairement aux adaptations cinématographiques qui ont façonné l’imaginaire collectif, notamment celle de Walt Disney en 1967, le texte original présente une tonalité plus sombre et une complexité narrative plus prononcée. La violence n’y est pas édulcorée : Mowgli écorche le tigre devant le village, les phoques subissent des massacres, et la loi de la jungle se révèle impitoyable. Cette cruauté assumée sert un propos plus vaste sur la nature humaine et les rapports de domination.

Les poèmes qui concluent chaque nouvelle ajoutent une dimension lyrique à l’ensemble et renforcent la portée symbolique du texte. Kipling y développe une véritable cosmogonie où chaque espèce occupe une place précise dans une hiérarchie stricte. Les singes Bandar-log, pourtant les plus proches de l’homme, sont paradoxalement les plus méprisés car ils ne respectent aucune loi. Cette organisation sociale reflète la vision victorienne de la société, avec ses codes et ses rangs bien définis.

L’histoire du manuscrit recèle une touchante anecdote : Kipling aurait écrit ces récits pour sa fille Josephine, décédée de pneumonie à l’âge de six ans en 1899. Une édition originale comportant une dédicace manuscrite à sa fille a d’ailleurs été découverte en 2010 au Wimpole Hall dans le Cambridgeshire.

Le succès du « Livre de la jungle » dépasse largement le cadre littéraire. Robert Baden-Powell, fondateur du scoutisme et ami de Kipling, s’en inspire directement pour créer les « louveteaux », la branche cadette du mouvement scout. Les personnages d’Akela, Baloo et Bagheera deviennent des figures tutélaires pour les jeunes scouts, tandis que la loi de la jungle se transforme en code moral.

La géographie du récit, bien que principalement située dans la région de Seoni au Madhya Pradesh, reste volontairement imprécise. Kipling n’avait jamais visité cette région et s’appuyait sur les récits et photographies de ses amis Aleck et Edmonia Hill. Cette distance géographique n’empêche pas une description minutieuse de la faune indienne et de ses comportements, même si certaines incohérences subsistent, comme la présence d’ours bruns dans cette région.

Kipling y multiplie les registres et les genres : fable morale, récit initiatique, critique sociale voilée. La dimension écologique avant l’heure apparaît dans plusieurs nouvelles, notamment à travers la dénonciation du massacre des phoques ou de l’exploitation des éléphants. L’écrivain britannique interroge aussi la place de l’homme dans la nature et sa relation ambivalente avec le monde animal.

Traduit dans plus de trente-six langues et réédité plus de cinq cents fois, « Le livre de la jungle » continue d’inspirer artistes et créateurs. Le compositeur Percy Grainger en tire un cycle musical en 1958, tandis que les adaptations cinématographiques se succèdent, proposant chacune leur interprétation de cette œuvre aux multiples lectures.

Aux éditions FOLIO ; 215 pages ; Dès 9 ans.

2. Histoires comme ça (recueil de nouvelles, 1902)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Histoires comme ça » rassemble douze contes imaginés par Rudyard Kipling pour expliquer, avec malice et fantaisie, les mystères du monde qui nous entoure. Publié en 1902, ce recueil s’attache à dévoiler l’origine des particularités physiques des animaux : la trompe de l’éléphant, la bosse du chameau, les taches du léopard, ou encore la peau plissée du rhinocéros.

La Baleine et son gosier. Dans les temps immémoriaux, une baleine affamée avale un marin naufragé. Ce dernier, inventif et plein de ressources, construit dans le ventre du cétacé un radeau qui bloque sa gorge. La baleine, ne pouvant plus rien avaler, accepte de ne plus jamais manger d’humains. C’est ainsi que les baleines se nourrissent désormais uniquement de petits poissons.

Comment le Chameau eut sa bosse. Un chameau paresseux refuse systématiquement de travailler, répondant « Bof ! » à toutes les sollicitations. Un djinn, exaspéré par son attitude, le punit en le dotant d’une bosse. Cette bosse lui permettra de travailler plus longtemps sans manger, compensant ainsi sa fainéantise passée.

Le Rhinocéros et sa peau. Un rhinocéros malicieux vole et mange le gâteau d’un Parsee. Pour se venger, ce dernier remplit la peau du rhinocéros de miettes qui le démangent terriblement. À force de se frotter contre les arbres, sa peau devient plissée et rugueuse, caractéristique qu’il conserve depuis.

Le Léopard et ses taches. Dans la savane africaine, un léopard et un Éthiopien chassent ensemble. Pour mieux se camoufler, l’Éthiopien décide de teindre sa peau en noir. Il peint ensuite des taches sur le pelage du léopard, lui permettant de se dissimuler plus efficacement dans la jungle.

L’Enfant d’éléphant. Un jeune éléphanteau, dévoré de curiosité, pose sans cesse des questions à sa famille qui le punit en le frappant. Parti seul découvrir ce que mange le crocodile, il rencontre ce dernier qui saisit son nez et tire dessus jusqu’à le transformer en une longue trompe. Cette nouvelle appendice se révèle fort utile et tous les éléphants finissent par en être dotés.

La complainte du petit kangourou. Un kangourou vaniteux supplie un dieu mineur de le rendre différent des autres animaux. Le dieu envoie alors un dingo le poursuivre pendant toute une journée. Cette course effrénée transforme progressivement le kangourou, lui donnant de puissantes pattes arrière, une longue queue et sa caractéristique façon de se déplacer en sautant.

Le Commencement des tatous. Un hérisson et une tortue, menacés par un jaguar, décident de s’entraider. La tortue apprend au hérisson à nager, tandis que ce dernier lui enseigne à se rouler en boule. À force d’échanges et d’adaptations, ils se transforment progressivement en tatous.

La Première lettre. Dans une tribu néolithique, la petite Taffy tente de communiquer avec sa mère via un message dessiné sur un morceau d’écorce. Cette tentative maladroite, source de quiproquos, marque la naissance de la première lettre de l’histoire de l’humanité.

Comment s’est fait l’alphabet. Suite à leur première expérience de communication écrite, Taffy et son père inventent ensemble un système de signes représentant des sons, posant ainsi les bases de l’alphabet. Chaque lettre est inspirée par la forme d’objets ou d’animaux familiers.

Le Crabe qui jouait avec la mer. Un crabe désobéissant perturbe les eaux des océans. Le Premier Magicien le punit en le réduisant à une petite taille et en l’obligeant à muer régulièrement. Cette histoire explique l’origine des marées et la mue périodique des crabes.

Le Chat qui s’en va tout seul. À l’aube de la domestication, alors que le chien, le cheval et la vache acceptent de vivre avec l’Homme, le chat négocie habilement son indépendance. Il obtient le droit d’entrer dans la caverne, de se chauffer près du feu et d’avoir du lait, tout en conservant sa liberté de mouvement.

Le Papillon qui tapait du pied. Le roi Salomon, lassé de ses neuf cent quatre-vingt-dix-neuf épouses querelleuses, reçoit l’aide inattendue d’un papillon. Grâce à la ruse de la reine Balkis et à une mise en scène impliquant l’insecte, les épouses apprennent à tempérer leurs exigences, rendant la paix au palais.

Autour du livre

Publiées en 1902, les « Histoires comme ça » naissent d’une tradition orale intime : Kipling les raconte d’abord à sa fille Josephine, décédée trois ans plus tôt des suites d’une pleurésie. Cette genèse douloureuse transparaît dans l’adresse récurrente à la « Mieux-aimée », ponctuant chaque récit d’une tendresse paternelle indélébile.

Ces douze contes s’inscrivent dans la lignée des récits étiologiques, ces narrations séculaires qui tentent d’expliquer l’origine des phénomènes naturels. La singularité de Kipling réside dans sa capacité à métisser cette tradition millénaire avec l’humour britannique et les influences de son enfance en Inde. Sa connaissance approfondie des Jatakas, ces contes bouddhistes relatant les réincarnations animales de Bouddha, imprègne sensiblement la structure narrative.

L’oralité constitue la colonne vertébrale de ces récits. Les formules répétitives, les allitérations et les jeux sonores créent une musicalité captée dès la première publication dans le Ladies’ Home Journal en 1900. Les phrases se déroulent avec la fluidité d’une conversation, alternant des segments courts et percutants avec des périodes plus amples qui ondulent comme des mélopées.

La magie de ces histoires tient aussi à leur dimension visuelle. Kipling illustre lui-même ses contes avec des gravures sur bois, accompagnées de légendes explicatives teintées d’autodérision. Ces commentaires établissent un dialogue complice avec le lecteur, comme lorsqu’il déplore, non sans malice, l’impossibilité de colorier ses dessins.

L’influence de ces contes dépasse largement le cadre de la littérature enfantine. Le terme « just-so story » devient dans les années 1960 une expression consacrée en biologie évolutive pour désigner les explications spéculatives sur l’origine des adaptations. Le centenaire de l’œuvre en 2002 est célébré par l’émission de timbres commémoratifs par la poste britannique. L’Union soviétique produit plusieurs dessins animés dans les années 1930, tandis qu’un musical voit le jour en 1984. La BBC adapte les histoires en série animée dans les années 1990, prouvant la persistance de leur attrait générationnel.

La modernité de ces contes réside dans leur refus du didactisme pesant. Les morales, quand elles existent, surgissent naturellement des situations absurdes et des retournements inattendus. Ainsi, dans « L’Enfant d’éléphant », la curiosité excessive se transforme paradoxalement en atout majeur. Cette ambivalence morale préfigure les questionnements de la littérature jeunesse contemporaine.

L’héritage colonial de Kipling suscite des débats légitimes, mais les « Histoires comme ça » transcendent les clivages par leur universalité. Ces contes manifestent une conscience aiguë de l’interconnexion entre les cultures : l’Éthiopien et le léopard collaborent, le Parsee et le rhinocéros s’affrontent puis se comprennent, le djinn et le chameau négocient.

La traduction pose des défis particuliers, notamment avec le jeu de mots central de « Comment le chameau eut sa bosse », basé sur l’homophonie entre « hump » (bosse) et l’interjection « humph ». La version française de Pierre Gripari résout élégamment ce casse-tête en jouant sur « bof » et « boffer », préservant ainsi la musicalité et l’humour de l’original.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE JEUNESSE ; 224 pages ; Dès 9 ans.

3. Capitaines courageux (roman jeunesse, 1897)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1897, Rudyard Kipling publie l’histoire d’Harvey Cheyne, héritier arrogant d’un empire ferroviaire américain. À quatorze ans, ce garçon au teint pâle ne connaît que le luxe et les caprices. Un soir, sur le pont d’un paquebot qui traverse l’Atlantique, une vague l’emporte. Entre la vie et la mort, il est secouru par l’équipage du « Sommes-ici », une goélette en route vers les bancs de Terre-Neuve.

Le capitaine Disko Troop accueille avec scepticisme les récits de fortune et les promesses de récompense du jeune naufragé. La saison de pêche à la morue ne peut attendre : Harvey devra travailler comme mousse s’il veut gagner sa place à bord. Aux côtés de Dan, le fils du capitaine, il apprend les rudiments du métier : vider le poisson, le saler, affronter le brouillard et les tempêtes. Dans cet univers de labeur et de dangers, les privilèges d’antan n’ont plus cours.

Autour du livre

Rédigé pendant le séjour américain de Kipling dans le Vermont entre 1892 et 1896, « Capitaines courageux » nous immerge dans l’univers des pêcheurs de morue au large de Terre-Neuve à la fin du XIXe siècle. Le titre provient de la ballade « Mary Ambree », dont le premier vers « When captains courageous, whom death could not daunt » annonce la métamorphose à venir du protagoniste.

Pour donner vie à cet univers maritime méconnu, Kipling s’appuie sur les récits du docteur James Conland, médecin du Vermont ayant lui-même navigué dans sa jeunesse sur les bancs de Terre-Neuve. Cette collaboration étroite permet à l’écrivain de restituer avec précision les techniques de pêche, le quotidien des marins et jusqu’aux subtilités du vocabulaire maritime de l’époque. Kipling pousse le souci d’authenticité jusqu’à faire disséquer un cabillaud par le docteur Conland pour en comprendre l’anatomie et les méthodes de préparation.

La partie ferroviaire du roman mérite une mention particulière. Pour décrire le voyage transcontinental des parents Cheyne, Kipling consulte un magnat des chemins de fer qui lui fournit un itinéraire minuté incluant les changements de locomotive et les conditions climatiques. Ce passage devient si emblématique qu’un véritable magnat des chemins de fer tente plus tard de battre le temps de parcours fictif décrit dans le livre.

Le roman se distingue dans la bibliographie de Kipling par son ancrage exclusif en Amérique du Nord, lui qui situe habituellement ses intrigues en Inde. Theodore Roosevelt salue d’ailleurs en 1900 la justesse avec laquelle l’auteur britannique dépeint les valeurs américaines, louant sa capacité à montrer « de la manière la plus vivante ce qu’un garçon devrait être et faire ».

La transformation du jeune Harvey s’opère de manière saisissante dès les premières pages, après un simple coup de poing du capitaine Troop. Cette conversion éclair étonne certains lecteurs qui y voient une faiblesse narrative. Pourtant, l’essentiel du roman ne réside pas tant dans ce changement initial que dans l’apprentissage progressif de la vie en mer, des codes sociaux et du travail manuel par le protagoniste.

L’adaptation cinématographique de 1937 par Victor Fleming, avec Spencer Tracy dans le rôle du pêcheur portugais Manuel, remporte l’Oscar du meilleur acteur. Le film modifie significativement l’intrigue originale mais contribue à populariser l’œuvre auprès du grand public. Deux autres adaptations télévisuelles suivront en 1977 et 1996. « Capitaines courageux » inspire également une comédie musicale off-Broadway en 1999 et influence même la science-fiction avec « The Billion Dollar Boy » de Charles Sheffield qui transpose l’intrigue dans un contexte futuriste.

Aux éditions FOLIO ; 244 pages ; Dès 9 ans.

4. Kim (roman, 1901)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Inde britannique de la fin du XIXe siècle, Kim, un jeune orphelin d’origine irlandaise, survit dans les rues de Lahore. Surnommé « l’ami de tout au monde », ce garçon de quatorze ans parle tous les dialectes locaux et se fond parfaitement dans la société indienne, au point que beaucoup le prennent pour un enfant du pays.

Sa vie bascule le jour où il rencontre un lama tibétain en quête d’une rivière sacrée censée laver tous les péchés. Kim devient son disciple et l’accompagne sur les routes. Mais leur périple prend un virage inattendu quand le jeune garçon croise la route du régiment irlandais des Mavericks – celui de son défunt père. Repéré par les services secrets britanniques, Kim est envoyé dans une école anglaise tout en étant formé à l’espionnage pour servir la Couronne dans le « Grand Jeu », cette lutte d’influence qui oppose le Royaume-Uni à la Russie en Asie centrale. Kim devra désormais jongler entre sa vie d’agent secret au service de l’Empire et sa fidélité envers son maître spirituel.

Autour du livre

Considéré comme l’œuvre majeure de Rudyard Kipling, « Kim » s’impose comme un roman qui transcende les frontières des genres. Sa gestation s’étend sur une dizaine d’années, période durant laquelle Kipling cisèle patiemment cette fresque de l’Inde coloniale. Premier écrivain britannique à recevoir le Prix Nobel de littérature en 1907, il puise dans ses souvenirs d’enfance pour dépeindre un sous-continent indien qu’il connaît intimement. Né à Bombay, parlant l’ourdou avant l’anglais avec sa nourrice indienne, Kipling insuffle à son personnage principal cette dualité culturelle qui le caractérise.

La question identitaire traverse l’intégralité du récit, cristallisée dans cette interrogation lancinante qui revient tel un leitmotiv : « Qui est Kim ? Kim ? Kim ? ». Cette quête existentielle trouve un écho particulier dans le parcours même de l’auteur, arraché à son Inde natale à l’âge de six ans pour être envoyé en Angleterre dans ce qu’il nommera « la maison de la désolation ». La construction du personnage de Kim reflète cette tension permanente entre deux mondes, deux cultures.

Le livre marque également la naissance d’un genre littéraire nouveau : le roman d’espionnage. L’expression du « Grand Jeu », devenue emblématique pour désigner la rivalité entre empires russe et britannique en Asie centrale, trouve son origine dans ces pages. Cette dimension a d’ailleurs tellement marqué les esprits que le célèbre espion Kim Philby, né comme Kipling dans les Indes britanniques, doit son prénom au héros du roman.

« Kim » brille par sa capacité à entremêler différents niveaux de lecture. Sous ses apparences de roman d’aventures se dissimule une profonde réflexion sur la spiritualité, incarnée par la figure du lama tibétain. La relation entre Kim et ce maître spirituel constitue l’axe émotionnel central du récit, offrant un contrepoint à l’intrigue d’espionnage. Le texte suscite des lectures contradictoires qui nourrissent encore aujourd’hui les débats. Edward Said y voit un « chef-d’œuvre de l’impérialisme », tandis que le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru le considérait comme son livre préféré. Cette ambivalence témoigne de la complexité de l’œuvre qui, tout en s’inscrivant dans son époque coloniale, parvient à transcender ce cadre par la profondeur de son propos.

Le roman a connu plusieurs adaptations, notamment cinématographiques. La version de 1950 par la MGM avec Errol Flynn illustre l’attrait durable exercé par cette histoire. Plus récemment, certaines universités britanniques ont remis en question l’héritage de Kipling, allant jusqu’à recouvrir ses textes, signe que « Kim » continue d’alimenter les discussions sur le colonialisme et ses répercussions. Le « jeu de Kim », exercice de mémorisation décrit dans le livre, est devenu une pratique courante dans les centres de loisirs. L’ouvrage a également inspiré de nombreux écrivains, de John Masters à Tim Powers, en passant par Leigh Brackett. Cette postérité témoigne de la puissance évocatrice du texte et de sa capacité à générer de nouvelles narrations.

Aux éditions FOLIO ; 496 pages.

5. L’homme qui voulut être roi (nouvelle, 1888)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, deux aventuriers britanniques désargentés, Daniel Dravot et Peachey Carnehan, nourrissent une ambition démesurée : régner sur le Kafiristan, territoire mystérieux niché dans les montagnes afghanes. Ils partagent leur dessein avec un journaliste qui, intrigué par leur audace, accepte de les aider en leur fournissant cartes et informations sur cette région quasi inexplorée.

L’histoire prend un tour tragique lorsque Carnehan resurgit deux ans plus tard, hagard et estropié. Il relate leur extraordinaire conquête : comment ils ont su s’imposer auprès des tribus locales par leur maîtrise des armes, jusqu’à ce que Dravot soit vénéré comme une divinité après avoir survécu à une blessure apparemment mortelle. Mais leur règne s’effondre brutalement quand Dravot, grisé par le pouvoir, brise leur serment en voulant prendre une femme kafir pour épouse.

Autour du livre

Publiée en 1888 dans le recueil « The Phantom Rickshaw and Other Tales », cette nouvelle de Rudyard Kipling s’inscrit dans un moment charnière de l’Empire britannique, alors à son apogée. Le jeune Kipling, âgé de seulement vingt-trois ans lors de sa rédaction, puise dans les récits d’aventuriers réels pour insuffler une authentique dimension historique à son texte. Sa genèse trouve ses racines dans plusieurs figures marquantes de l’époque. Alexander Gardner, Josiah Harlan et James Brooke comptent parmi les personnalités ayant inspiré les protagonistes. Cette galerie de modèles confère une profondeur documentaire au récit, qui transcende la fiction pour se muer en témoignage sur les rêves de grandeur et les illusions de l’ère coloniale.

La structure narrative adopte un procédé singulier : une histoire enchâssée dans une autre, racontée par un journaliste qui prête sa voix aux protagonistes. Cette mise en abyme permet une distanciation avec les événements relatés, tout en renforçant leur caractère extraordinaire. Le texte oscille constamment entre le réalisme brut des descriptions et une dimension presque mythologique, notamment dans sa représentation du Kafiristan, région alors quasi inexplorée.

« L’homme qui voulut être roi » résonne étrangement avec l’histoire contemporaine de l’Afghanistan. Le Kafiristan, rebaptisé Nouristan après sa conversion forcée à l’islam en 1895-1896, devient le symbole d’une région où les rêves de conquête se brisent invariablement sur la réalité du terrain. Cette dimension prophétique confère au texte une pertinence renouvelée.

La nouvelle innove aussi par son traitement nuancé du colonialisme. Contrairement aux idées reçues sur Kipling, présenté souvent comme le chantre de l’impérialisme, le texte dévoile les failles et les contradictions du système colonial. Les deux aventuriers, Dravot et Carnehan, incarnent à la fois l’ambition démesurée des colonisateurs et leur inévitable chute. Leur échec final sonne comme une critique voilée de la présomption occidentale. La présence d’éléments franc-maçons chez les Kafirs crée un pont inattendu entre les cultures, remettant en question la supposée supériorité occidentale.

La réception critique de « L’homme qui voulut être roi » évolue au fil du temps. Si J.M. Barrie la qualifie « d’entreprise la plus audacieuse en fiction », d’autres, comme Kingsley Amis, y voient une « histoire longue grossièrement surestimée ». L’adaptation cinématographique de John Huston en 1975, avec Sean Connery et Michael Caine, témoigne de la force narrative du texte original. Le film, resté fidèle à l’esprit de la nouvelle, parvient à transposer à l’écran l’intensité dramatique du récit de Kipling.

Aux éditions FOLIO ; 251 pages.