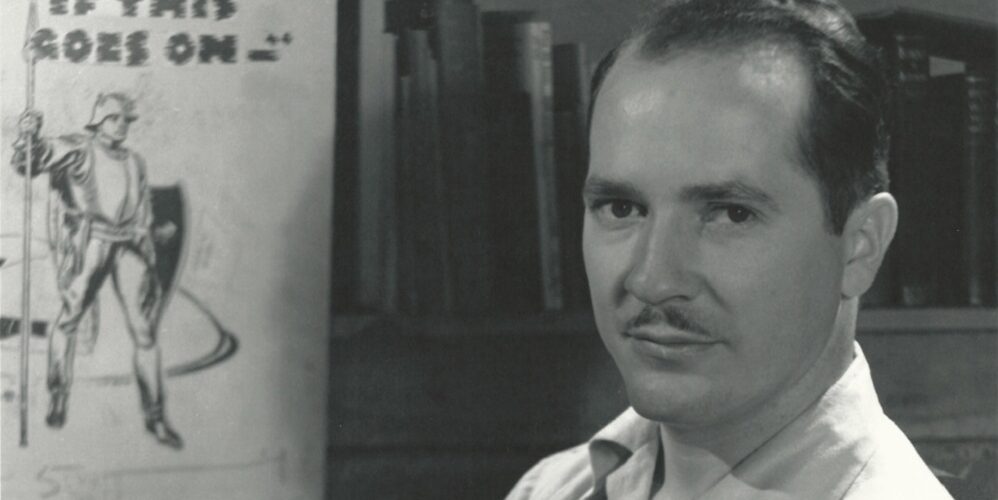

Robert Anson Heinlein naît le 7 juillet 1907 à Butler dans le Missouri. Il grandit à Kansas City dans l’Amérique rurale du début du XXe siècle. Dès l’âge de 13 ans, il s’échappe intellectuellement du fondamentalisme religieux de sa région en découvrant Darwin.

Après ses études secondaires, il entre à l’Académie navale d’Annapolis dont il sort diplômé en 1929. Il sert dans la Marine américaine jusqu’en 1934, date à laquelle il doit quitter l’armée pour cause de tuberculose. Il tente alors diverses activités professionnelles et se lance en politique en Californie, sans succès.

En 1939, Heinlein publie sa première nouvelle de science-fiction, « Ligne de vie ». C’est le début d’une prolifique carrière d’écrivain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille comme ingénieur civil pour la Marine. Après la guerre, il se consacre entièrement à l’écriture et devient l’un des auteurs majeurs de la science-fiction américaine.

Ses œuvres les plus marquantes incluent « Starship Troopers » (1959), « En terre étrangère » (1961) et « Révolte sur la Lune » (1966). Pionnier de la hard science-fiction, il aborde dans ses récits des thèmes sociaux et politiques controversés, tout en accordant une grande importance à la rigueur scientifique.

Marié trois fois, sa dernière épouse Virginia reste sa compagne jusqu’à sa mort. Grand voyageur, militant politique passé du socialisme au libertarianisme, Heinlein influence profondément le genre de la science-fiction et la culture populaire. Il décède le 8 mai 1988 à Carmel-by-the-Sea en Californie, laissant derrière lui une œuvre majeure comprenant 32 romans et 59 nouvelles.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Starship Troopers (1959)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Sept cents ans après notre époque, la Fédération Terrienne règne sur l’espace. Dans cette société militariste, seuls les citoyens ayant accompli leur Service Fédéral peuvent voter et occuper des fonctions publiques. Juan Rico, jeune homme de descendance philippine, s’engage dans l’infanterie mobile contre l’avis de son père fortuné, suivant l’exemple de sa camarade de classe Carmen Ibañez et de son ami Carl.

L’entrainement au camp Arthur Currie s’avère brutal : un déserteur est pendu, tandis que Rico lui-même reçoit cinq coups de fouet pour une erreur lors d’un exercice. Sous l’autorité de l’adjudant Charles Zim, les recrues apprennent le maniement des scaphandres de combat auto-propulsés – des armures sophistiquées pesant près d’une tonne.

Alors qu’il termine sa formation, les « Arachnides », une espèce extraterrestre insectoïde, attaquent Buenos Aires, tuant sa mère. Rico participe alors à la contre-offensive sur Klendathu, la planète des Arachnides, qui se solde par un désastre. Survivant à la bataille, il rejoint alors le peloton des « Têtes dures de Rasczak » et gravit les échelons jusqu’à devenir officier.

Autour du livre

L’annonce publiée par le National Committee for a Sane Nuclear Policy le 5 avril 1958, qui réclame l’arrêt unilatéral des essais nucléaires américains, provoque l’indignation de Robert A. Heinlein et son épouse Virginia. En réaction, ils créent la Patrick Henry League pour soutenir le programme d’armement, tandis qu’Heinlein délaisse la rédaction d’ « En terre étrangère » pour se consacrer à « Starship Troopers », qu’il achève en quelques semaines.

Initialement destiné à un public adolescent, le manuscrit se voit refusé par Scribner, l’éditeur habituel d’Heinlein, probablement en raison de son idéologie militariste trop prononcée. Ce refus pousse le romancier à retravailler son texte pour un lectorat adulte. The Magazine of Fantasy & Science Fiction publie d’abord l’histoire en feuilleton sous le titre « Starship Soldier », avant que G. P. Putnam’s Sons ne sorte la version définitive en livre en décembre 1959.

La controverse qui entoure « Starship Troopers » n’empêche pas le livre de remporter le prix Hugo du meilleur roman de science-fiction en 1960. Les débats s’enflamment entre partisans et détracteurs : certains y décèlent une propagande fasciste tandis que d’autres défendent une réflexion légitime sur la citoyenneté sélective. Le militarisme affiché suscite des réactions littéraires directes, comme « La Guerre éternelle » de Joe Haldeman en 1974, qui s’oppose frontalement à la vision d’Heinlein en s’inspirant de l’expérience de son auteur au Vietnam.

L’influence technique de « Starship Troopers » marque durablement la science-fiction. Les scaphandres de combat auto-propulsés deviennent un élément récurrent du genre, repris notamment dans « Iron Man », « Halo », « District 9 » ou « Edge of Tomorrow ». Cette technologie inspire même la recherche militaire sur les exosquelettes. Paul Verhoeven adapte le livre au cinéma en 1997, transformant délibérément le message original en satire antimilitariste. Le réalisateur puise dans l’imagerie nazie, reproduisant même plan par plan une scène du « Triomphe de la volonté » de Leni Riefenstahl pour la séquence d’ouverture.

La narration originale à la première personne, entrecoupée de retours en arrière, constitue une exception dans l’œuvre d’Heinlein. À travers les cours d’Histoire et de Philosophie morale dispensés au protagoniste, l’auteur développe une critique acerbe de la société américaine des années 1950, jugée trop permissive. Vingt ans après sa publication et malgré sa traduction en onze langues, Heinlein confie que presque tout son courrier concernant « Starship Troopers » reste négatif.

Aux éditions J’AI LU ; 384 pages.

2. En terre étrangère (1961)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Publié en 1961, « En terre étrangère » de Robert A. Heinlein met en scène Valentine Michael Smith, unique survivant d’une première expédition spatiale vers Mars. Né sur la planète rouge après la mort de ses parents astronautes, il est élevé par les Martiens jusqu’à ses vingt ans, avant d’être rapatrié sur Terre par une seconde mission d’exploration. Son retour soulève d’importantes questions juridiques : en tant qu’héritier des membres de la première expédition, Smith possède une fortune colossale et pourrait même revendiquer la propriété légale de Mars.

Le gouvernement, soucieux de contrôler cette situation explosive, maintient Smith en isolement dans un hôpital militaire. Une infirmière, Gillian Boardman, bouleversée par son sort, aide le jeune homme à s’échapper avec le concours d’un journaliste d’investigation. Ils trouvent refuge chez Jubal Harshaw, un écrivain misanthrope qui devient le mentor de Smith. Ce dernier découvre peu à peu les subtilités de la culture terrienne, tout en révélant ses extraordinaires capacités psychiques héritées des Martiens.

Progressivement, Smith développe sa propre vision du monde et fonde l’Église de Tous les Mondes, une organisation spirituelle syncrétique qui prône l’amour universel et remet en cause les fondements de la société occidentale. Mais ses idées radicales sur la sexualité, la propriété et la religion lui attirent les foudres des institutions établies.

Autour du livre

Derrière la trame de science-fiction de « En terre étrangère » se dissimule une critique musclée de la société américaine des années 1960. Heinlein met dix ans à peaufiner son manuscrit, conscient que les mœurs de l’époque ne permettront pas sa publication immédiate. Il déclare d’ailleurs : « Je n’étais nullement pressé de terminer ce roman, car l’histoire ne pouvait être publiée commercialement avant que les mœurs du public aient changé ».

La première édition de 1961 subit d’importantes coupes : 60 000 mots sont supprimés, notamment les passages jugés trop audacieux sur la sexualité. Cette version tronquée remporte néanmoins le prix Hugo en 1962 et propulse la science-fiction hors de son cercle habituel de lecteurs. La version intégrale de 220 000 mots ne paraîtra qu’en 1991, grâce aux efforts de Virginia Heinlein, veuve de l’auteur.

Les thèmes abordés – l’importance de l’amour physique sans tabous, le refus de la violence, la critique de l’État et des religions établies – résonnent particulièrement avec la contre-culture américaine des années 1970. Le néologisme « grok », inventé par Heinlein pour exprimer la compréhension totale d’une chose, s’impose dans le vocabulaire des hippies puis des hackers, jusqu’à son entrée officielle dans l’Oxford English Dictionary.

L’impact culturel dépasse le cadre littéraire : en 1968, des admirateurs fondent une véritable Église de Tous les Mondes, reprenant les principes énoncés dans le livre. La description précise d’un lit à eau conduit même l’office des brevets américains à refuser un dépôt de brevet en 1968, considérant le roman comme une antériorité technique.

À travers le personnage de Jubal Harshaw, misanthrope érudit aux répliques cinglantes, Heinlein dialogue avec la philosophie de Nietzsche. Le protagoniste Valentine Michael Smith incarne la figure du surhomme nietzschéen, libéré de toute mauvaise conscience. Cette dimension philosophique s’enrichit d’une réflexion sur le syncrétisme religieux : l’Église fondée par Smith fusionne christianisme primitif, paganisme et spiritualité orientale dans une synthèse qui préfigure les mouvements New Age.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 768 pages.

3. Révolte sur la Lune (1966)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 2075, la Lune s’est muée en colonie pénitentiaire où trois millions d’habitants, majoritairement des anciens détenus déportés et leurs descendants, survivent dans des cités souterraines. La faible gravité ayant modifié leur physiologie, tout retour sur Terre leur est impossible. Manuel « Mannie » O’Kelly-Davis, technicien en informatique unijambiste, entretient HOLMES IV, le superordinateur qui gère les infrastructures lunaires. Un jour, il réalise que la machine a développé une conscience et la surnomme Mike.

Poussé par la curiosité de Mike, Mannie se rend à un rassemblement politique contestataire. L’intervention musclée des forces de l’ordre le contraint à fuir avec Wyoming Knott, une militante. Ils retrouvent le professeur Bernardo de la Paz, révolutionnaire chevronné déporté du Pérou. Mike leur révèle alors une terrible nouvelle : dans sept ans, l’exploitation intensive des ressources lunaires par la Terre mènera à une catastrophe écologique. Malgré des chances de succès estimées à une sur sept, ils décident de fomenter une révolution, créant un réseau clandestin coordonné par Mike sous l’identité fictive d’Adam Selene.

La révolte éclate prématurément suite à des exactions commises par des soldats terriens. Une fois le pouvoir conquis, Mannie et le professeur de la Paz partent en mission diplomatique sur Terre pour négocier l’indépendance. Face à l’intransigeance des autorités, les révolutionnaires transforment leur catapulte électromagnétique en arme, bombardant des zones inhabitées de la Terre pour forcer les nations à reconnaître leur souveraineté.

Autour du livre

Entre libertarianisme et anarchisme, « Révolte sur la Lune » bouscule les codes de la science-fiction politique. Sa sortie en 1966 provoque des réactions contrastées : après les accusations de fascisme suscitées par « Starship Troopers » en 1959, Heinlein se voit cette fois taxé d’anarchiste. La construction même du récit reflète cette ambivalence idéologique, oscillant entre apologie de la liberté individuelle et nécessité d’une organisation collective.

L’univers décrit par Heinlein puise son originalité dans sa dimension sociologique. La société lunaire, façonnée par un déséquilibre démographique – deux hommes pour une femme – voit émerger des structures familiales alternatives comme la polyandrie. Le dialecte des « Loonies », mélange d’anglais et de russe sans articles, illustre l’évolution naturelle d’une langue en vase clos. L’acronyme TANSTAAFL (« There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch », « Rien de tel qu’un déjeuner gratuit ») devient un leitmotiv philosophique qui dépasse le cadre de la fiction pour s’ancrer dans le vocabulaire économique.

La genèse du titre révèle une anecdote significative : initialement baptisé « The Brass Cannon », le livre change de nom à la demande de l’éditeur. Le canon de cuivre, symbole de résistance contre l’autorité, n’est pas qu’un élément fictif – Heinlein en possédait réellement un, qu’il utilisait chaque 4 juillet. Après son décès en 1988, l’objet passe à sa femme Virginia puis à l’écrivain Brad Linaweaver qui le restaure et documente son fonctionnement dans une vidéo YouTube en 2007.

Les distinctions littéraires pleuvent : prix Hugo du meilleur roman en 1967, nominations aux prix Nebula et Locus. Carl Sagan salue les « suggestions utiles pour mener une révolution dans une société informatisée oppressive ». Le personnage d’Hazel Meade réapparaît dans « The Rolling Stones » et « Le Chat passe-muraille », créant une continuité dans l’œuvre d’Heinlein. Une adaptation cinématographique est envisagée en 2004 : Tim Minear rédige un scénario en 2006, mais le projet ne se concrétise pas.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 640 pages.

4. Une porte sur l’été (1956)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire se déroule dans une version alternative des années 1970. Daniel Boone Davis mène une existence paisible aux côtés de son chat Petronius, surnommé Pete, un félin espiègle qui, en hiver, inspecte obstinément chaque porte de la maison dans l’espoir de trouver celle qui mène à l’été. Ingénieur talentueux, Davis dirige avec son associé Miles Gentry une entreprise florissante spécialisée dans la conception de robots domestiques. L’arrivée de Belle Darkin comme secrétaire chamboule le duo : après s’être fiancée à Davis, elle s’allie secrètement à Miles pour prendre le contrôle de la société.

Trahi et évincé, Davis envisage de se soumettre à l’hibernation, une technique permettant de dormir pendant des décennies sans vieillir. Mais avant de franchir le pas, il tente une dernière confrontation avec ses anciens partenaires. Belle lui injecte alors une drogue qui le rend docile et le force à subir l’hibernation jusqu’en l’an 2000. À son réveil, Davis découvre avec stupéfaction que certaines de ses inventions ont été commercialisées sous son nom alors même qu’il dormait. Sa quête de réponses le conduit vers le Dr Twitchell, inventeur d’une machine à voyager dans le temps, qui lui permet de retourner en 1970 pour déjouer la machination de Belle et Miles.

Autour du livre

Une observation anodine de Virginia Heinlein, épouse de l’écrivain, suffit à donner naissance à « Une porte sur l’été ». En voyant leur chat hésiter devant chaque porte de la maison un jour de neige, elle commente : « Oh, il cherche une porte sur l’été ». Cette remarque inspire instantanément Heinlein qui rédige le manuscrit en seulement treize jours, sans nécessité de révisions majeures hormis quelques ajustements mineurs.

« Une porte sur l’été » s’inscrit dans la lignée des œuvres de science-fiction qui questionnent les paradoxes temporels, à l’instar de « Vous les zombies » et « Un self made man », deux autres textes de Heinlein. Le thème réapparaît en 1964 dans « Farnham’s Freehold », où les protagonistes sont propulsés dans le futur avant de revenir dans leur époque pour modifier leur destin. Cette réflexion sur la nature du temps se double d’une dimension post-apocalyptique : l’intrigue se déroule après un conflit nucléaire dont les États-Unis sont sortis victorieux grâce à l’hibernation, technique permettant de maintenir une armée en sommeil. Le critique Carl Sagan salue en 1978 la narration implacable et la solidité des éléments de société futuriste qui emportent l’adhésion du lecteur.

Le succès de l’œuvre ne se dément pas au fil des décennies : trois sondages successifs auprès des lecteurs du magazine Locus la classent parmi les meilleurs romans de science-fiction de tous les temps (36e en 1975, 29e en 1987 et 43e en 1998). En 1988, elle intègre la Bibliothèque idéale de la SF aux éditions Albin Michel. En 1967, le groupe The Monkees enregistre une chanson intitulée « The Door into Summer » pour leur album « Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. ». Plus récemment, en 2021, le réalisateur japonais Takahiro Miki adapte le roman au cinéma en transposant l’action dans le Japon de 1995 et 2025.

Le critique Alexei Panshin souligne la singularité de la relation entre Dan Davis, ingénieur trentenaire, et Ricky, fillette de douze ans, qu’il finit par épouser après quelques manipulations temporelles pour ajuster leurs âges respectifs. James Nicoll relève en 2019 le caractère problématique de cette intrigue secondaire qui met en scène un adulte préparant une préadolescente à leur futur mariage. John W. Campbell note quant à lui que si Heinlein écrit mieux que la plupart des auteurs du genre même avec une main attachée dans le dos, il souhaiterait que « ce fils de… sorte l’autre main de sa poche ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 288 pages.

5. L’Enfant tombé des étoiles (1954)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire débute dans une petite ville des Montagnes Rocheuses, à une époque lointaine où l’humanité parcourt l’espace depuis plusieurs siècles. John Thomas Stuart XI vit avec un animal de compagnie peu conventionnel : Lummox, une créature extraterrestre héritée de génération en génération depuis que son arrière-grand-père l’a ramenée d’une mission spatiale. D’apparence inoffensive au départ, Lummox atteint progressivement une taille colossale, son appétit pour le métal provoquant des poussées de croissance spectaculaires.

Un incident majeur survient lorsque Lummox quitte son enclos et dévaste une partie de la ville. Face aux dégâts occasionnés, les autorités ordonnent son élimination. John Thomas, déterminé à protéger son compagnon, s’échappe dans la nature avec lui. Sa petite amie Betty les rejoint et propose une solution temporaire : cacher Lummox dans une serre. Parallèlement, une délégation d’extraterrestres arrive sur Terre avec un ultimatum : si leur enfant royal disparu n’est pas retrouvé, ils anéantiront la planète.

Autour du livre

Écrit en septembre 1953 et publié l’année suivante, « L’Enfant tombé des étoiles » se démarque dans le paysage littéraire américain des années 1950 par son audacieuse prise de position contre la ségrégation raciale. En effet, la présence d’un haut fonctionnaire noir, Henry Kiku, à un poste diplomatique crucial constitue une innovation majeure pour l’époque, bien avant l’émergence du mouvement des droits civiques. Cette dimension progressiste se renforce par la mention explicite de sa peau « noire comme l’ébène » et de son mariage arrangé réussi.

La singularité de « L’Enfant tombé des étoiles » réside également dans son ton résolument satirique et humoristique, inhabituel dans l’œuvre d’Heinlein. Cette tonalité se manifeste à travers plusieurs éléments : le divorce de Betty Sorenson d’avec ses parents aux « idées étranges », la phobie des serpents du diplomate Kiku qui complique ses interactions avec le Dr. Faetml à la tête couverte de tentacules, ou encore le personnage de Mrs Beulah Murgatroyd, créatrice du populaire Pidgie-Widgie et ses aventures spatiales. L’anecdote macabre du diplomate de Llador retrouvé empaillé dans une boutique des îles Vierges illustre également ce mélange d’humour noir et de satire.

Le critique Damon Knight souligne la remarquable pérennité du texte, qu’il oppose à de nombreuses œuvres de science-fiction devenues obsolètes en à peine une décennie. La première édition du magazine « The Magazine of Fantasy & Science Fiction » comprend des illustrations de Fred Kirberger qui, paradoxalement, représentent Kiku en homme blanc, en contradiction flagrante avec le texte. Cette incohérence significative témoigne des résistances de l’époque face aux représentations progressistes. Groff Conklin et P. Schuyler Miller saluent également cette œuvre, le second la considérant comme l’une des meilleures publications de 1954. Selon Alexei Panshin, la force du récit tient dans sa capacité à séduire les lecteurs de tous âges, notamment grâce à son équilibre entre diplomatie interstellaire et relations humaines.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 352 pages.

6. Marionnettes humaines (1951)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un futur proche où les États-Unis se relèvent d’un conflit nucléaire avec l’URSS, des parasites extraterrestres débarquent en Iowa à bord de soucoupes volantes. Ces créatures visqueuses s’attachent à la nuque de leurs victimes pour en faire des pantins dociles. La « Section », une agence gouvernementale ultrasecrète, dépêche ses meilleurs éléments : Sam, un agent aux multiples visages, Mary, une rousse brillante au passé trouble, et leur chef énigmatique surnommé « le Vieux ».

L’invasion progresse inexorablement tandis que Washington reste sceptique. Sam lui-même tombe sous l’emprise d’un parasite et devient malgré lui instrument de l’invasion. Une fois libéré, il épouse Mary, mais leur bonheur est de courte durée : elle aussi succombe temporairement au contrôle des envahisseurs. Le couple découvre finalement que ces créatures, originaires de Titan, sixième lune de Saturne, sont vulnérables à une maladie vénusienne dont Mary avait été victime enfant. Cette faiblesse pourrait permettre aux humains de reprendre l’avantage grâce à une guerre biologique ciblée.

Autour du livre

Dans « Marionnettes humaines », la science-fiction sert de prisme pour refléter les angoisses de la guerre froide au début des années 1950. Les parasites extraterrestres qui contrôlent l’esprit de leurs hôtes incarnent la menace communiste, tandis que le dispositif narratif met en scène une société américaine infiltrée qui doit lutter contre cette contamination invisible. Les scènes où des agents armés tiennent en joue les membres du Congrès pour débusquer les traîtres, ou celles où des milices civiles abattent sans procès les suspects dans les rues, évoquent avec force les dérives du maccarthysme contemporain de l’écriture.

La première édition de 1951 subit une censure considérable : le manuscrit original de 96 000 mots fut réduit à 60 000 mots par la maison d’édition Doubleday. La version publiée dans Galaxy Science Fiction la même année connut des modifications supplémentaires imposées par l’éditeur H.L. Gold, sans l’accord de Heinlein. Les passages jugés trop audacieux pour l’époque disparurent, notamment les scènes de sexualité débridée où les parasites, découvrant les plaisirs charnels, organisent des orgies retransmises en direct à la télévision dans les zones sous leur contrôle.

L’influence de cette œuvre se mesure à ses nombreuses adaptations et variations. En 1958, le film non autorisé « The Brain Eaters » de Bruno VeSota déclenche un procès intenté par Heinlein, qui obtient la suppression des scènes plagiées. La série « Babylon 5 » reprend le concept avec le peuple des Drakh, capable de contrôler le système nerveux de ses victimes. Les romans pour adolescents « Animorphs » s’inspirent aussi de cette trame narrative avec les Yirks, une race extraterrestre qui s’empare du cerveau des humains.

Les critiques contemporains saluent l’efficacité du récit. Anthony Boucher et McComas soulignent « une logique claire, un travail minutieux sur les composantes de l’intrigue et une maîtrise de l’exposition indirecte ». Damon Knight classe « Marionnettes humaines » parmi les dix meilleurs livres de science-fiction des années 1950. Il faut attendre 1990, deux ans après le décès de Heinlein, pour que Virginia Heinlein autorise la publication de la version intégrale restaurée, dont le contenu provocateur ne suscite plus les mêmes réserves qu’en 1951.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

7. Waldo (1942)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1940, Robert A. Heinlein imagine un monde futuriste où l’énergie atomique, distribuée sans fil, alimente maisons, usines et véhicules volants. Ce système bien rodé commence à montrer des signes de dysfonctionnement : les récepteurs deKalb, composants essentiels des moteurs, tombent en panne sans explication. James Stevens, ingénieur en chef de la société distributrice NAPA, n’a plus qu’une option : faire appel au brillant mais asocial Waldo Farthingwaite-Jones.

Né avec une myasthénie qui le prive de toute force musculaire, Waldo s’est réfugié dans une station orbitale où l’apesanteur lui permet de se mouvoir. Sa condition l’a poussé à inventer des dispositifs révolutionnaires : des mains mécaniques télécommandées qui reproduisent fidèlement les mouvements humains. Après d’âpres négociations menées par le docteur Grimes, son ancien médecin, Waldo accepte d’enquêter sur les pannes.

Autour du livre

La force narrative de « Waldo » réside dans l’imbrication entre technologie et magie, deux univers a priori antagonistes que Heinlein fait coexister avec intelligence. Cette dualité se manifeste notamment à travers le personnage éponyme : génie de la mécanique devenu guérisseur, Waldo incarne la fusion réussie entre rationalité scientifique et pensée magique. Cette alliance improbable trouve son point culminant lors de sa rencontre avec Papi Schneider, dont les méthodes de guérison traditionnelles bouleversent sa vision cartésienne du monde.

La postérité de l’œuvre se mesure à son impact considérable sur le monde scientifique. Les « waldos », ces manipulateurs à distance décrits dans le texte, ont tellement marqué les esprits qu’ils ont donné leur nom aux dispositifs réels développés ultérieurement, notamment ceux utilisés par la NASA. Cette influence s’étend jusqu’au domaine de la physique théorique : le célèbre physicien Richard Feynman puise son inspiration dans ces pages pour sa conférence « There’s Plenty of Room at the Bottom » en 1959.

Récompensé par le prix Hugo du meilleur roman court 1943 (remis rétrospectivement en 2018), « Waldo » se démarque aussi par sa trajectoire éditoriale singulière. D’abord publié sous le pseudonyme d’Anson MacDonald dans le magazine « Astounding Science-Fiction » en 1942, le texte connaît plusieurs versions, dont une mise à jour d’après-guerre qui intègre une référence au « super explosif U-235 ». L. Sprague de Camp salue la profusion d’inventions et la compréhension aiguë de la nature humaine qui caractérisent le texte, même s’il regrette un dénouement qui s’étiole au lieu d’atteindre un point culminant. Sam Moskowitz met en avant l’harmonie entre concepts scientifiques et touches de magie, servie par une narration qui séduit et des personnages bien construits.

Aux éditions LE BÉLIAL’ ; 160 pages.