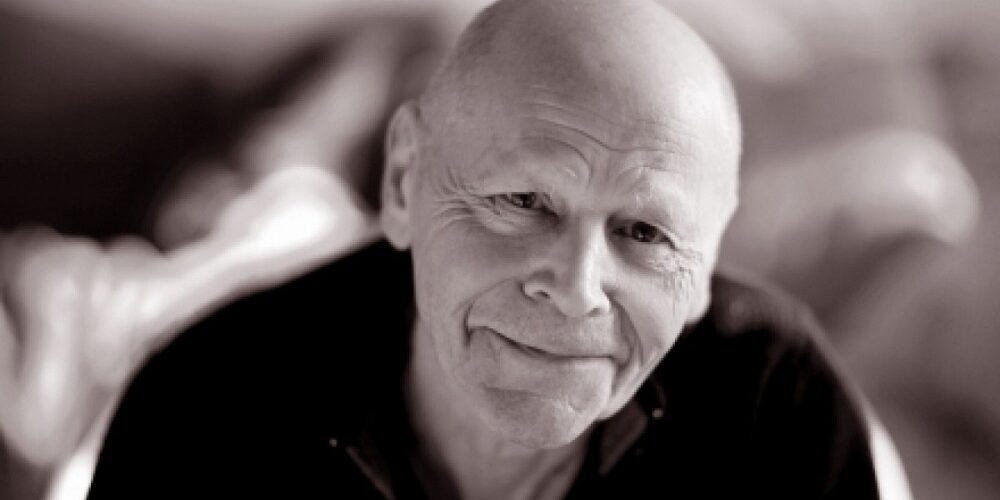

Pierre Michon est un écrivain français né le 28 mars 1945 à Châtelus-le-Marcheix, dans la Creuse. Élevé par sa mère institutrice après le départ de son père chef de gare alors qu’il n’avait que deux ans, il fait ses études au lycée de Guéret puis à l’université de Clermont-Ferrand en lettres.

Son premier livre, « Vies minuscules » (1984), paraît alors qu’il a 37 ans et reçoit le Prix France Culture. Cette publication marque un tournant dans sa vie, lui permettant d’échapper à une situation financière précaire. Il développe ensuite une œuvre exigeante composée principalement de textes courts, dont « Rimbaud le fils », « La Grande Beune », et « Les Onze » (Grand prix du roman de l’Académie française 2009).

Son style se caractérise par un travail minutieux de la langue, proche de la poésie en prose, avec une attention particulière portée à la musicalité. Reconnu par ses pairs, il reçoit de nombreuses distinctions dont le Prix Marguerite Yourcenar en 2015 pour l’ensemble de son œuvre. Après une longue période de silence éditorial entre 2009 et 2023, il fait son retour avec « Les deux Beune », salué par la critique.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Vies minuscules (1984)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Vies minuscules » déroule huit portraits d’anonymes liés au narrateur dans le Limousin rural. À travers ces existences humbles – un orphelin parti aux colonies, un aïeul évaporé sur les routes, des grands-parents attachés à leur terre, des camarades d’internat, un patient illettré, un prêtre déchu, une amante passagère et une sœur morte en bas âge – se dessine une quête des origines. Le narrateur, qui peine à devenir écrivain, reconstruit sa propre identité en redonnant vie à ces figures oubliées. Son enquête le mène des Cards à Saint-Goussaud, dans une campagne creusoise où la mémoire familiale se mêle aux légendes paysannes.

Autour du livre

Premier ouvrage de Pierre Michon publié en 1984, « Vies minuscules » prend le parti de retracer huit existences humbles et oubliées du Limousin rural. À travers ces portraits d’anonymes liés à son passé familial, Michon accomplit un double mouvement : il sauve de l’oubli des destins modestes tout en construisant sa propre identité d’écrivain.

Le livre s’ouvre sur une dédicace à la mère de l’auteur, Andrée Gayaudon, et une citation d’André Suarès qui donne le ton : « Par malheur, il croit que les petites gens sont plus réels que les autres ». Cette épigraphe signale d’emblée l’ambition paradoxale du projet : conférer une dimension mythologique à des existences insignifiantes.

Les huit récits qui composent le livre déploient une galerie de personnages profondément ancrés dans la terre limousine : André Dufourneau, orphelin parti tenter sa chance en Afrique ; Antoine Peluchet, ancêtre disparu peut-être au bagne ; Eugène et Clara, les grands-parents paternels ; les frères Bakroot, camarades de pension ; le père Foucault, vieil analphabète refusant de se soigner par honte ; l’abbé Georges Bandy, prêtre déchu sombré dans l’alcool ; Claudette l’amante ; et la petite sœur morte en bas âge.

La quête identitaire se déroule dans un triangle géographique précis entre Guéret, La Souterraine et Bourganeuf, dans une Creuse aux paysages ingrats où « les fougères miséricordieuses cachent la terre malade ». Cette géographie intime ancre les personnages dans des lieux-dits aux noms authentiques qui deviennent les bornes d’une cartographie intime.

L’originalité de « Vies minuscules » tient à son traitement stylistique : Michon développe une langue somptueuse, baroque, capable de magnifier le quotidien le plus humble. Ce contraste entre la préciosité de l’écriture et la modestie des existences crée un effet de transfiguration qui élève ces vies au rang de légende. Michon multiplie aussi les références picturales et littéraires, convoquant Rembrandt ou Renoir pour mieux saisir la vérité des êtres.

Cette mise en lumière des existences banales s’accompagne d’une réflexion sur la mémoire et la transmission. Le narrateur recompose ces vies à partir de bribes, de souvenirs rapportés, d’objets, dans un travail qui mêle documentation et imagination. La figure de sa grand-mère Élise, gardienne de la mémoire familiale, occupe une place centrale dans cette entreprise de résurrection.

L’écriture se nourrit aussi d’une tension constante avec la figure du père absent. Cette disparition fondatrice hante l’ensemble du livre et motive en partie le projet d’écriture : retrouver une forme de filiation à travers la langue. Le texte devient ainsi le lieu d’une quête des origines qui passe par la réappropriation d’un héritage rural.

La critique salue unanimement l’ambition et la réussite de ce premier livre. Jean-Pierre Richard y voit une « réussite de l’échec ». Emmanuel Macron lui-même reconnaît l’importance de l’œuvre en invitant Pierre Michon à l’Élysée en 2018 pour échanger sur sa vision de la France.

Aux éditions FOLIO ; 248 pages.

2. Les deux Beune (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1961, un jeune instituteur de vingt ans prend son premier poste à Castelnau, un village du Périgord noir situé entre les grottes préhistoriques de Lascaux et des Eyzies. Il loge dans l’unique auberge tenue par Hélène, une femme âgée. Très vite, il s’éprend d’Yvonne, la séduisante buraliste du village qui élève seule son fils Bernard, l’un des élèves de sa classe. Malgré la présence de Mado, sa petite amie qui vient parfois le voir en Dauphine, le jeune homme nourrit une obsession grandissante pour Yvonne, qu’il croise quotidiennement lors de ses achats de cigarettes. Dans ce territoire où coulent la Grande et la Petite Beune, deux rivières qui se rejoignent, le désir s’intensifie au fil des saisons, tandis que rôdent Jean le pêcheur et Jeanjean, figures tutélaires d’une nature primitive.

Autour du livre

Vingt-sept ans séparent les deux parties qui composent « Les deux Beune ». En 1996, Pierre Michon publie « La Grande Beune », puis en 2023 ajoute « La Petite Beune » pour former cet ensemble où le temps s’écoule comme l’eau des rivières éponymes. Le titre initial devait être « L’Origine du monde », en référence au tableau de Courbet, mais Michon y renonce car trop utilisé.

L’univers diégétique prend racine dans un paysage où s’imbriquent le présent des années soixante et les traces millénaires des peintures pariétales. Les grottes préhistoriques de Lascaux, les Eyzies et la Vézère constituent plus qu’un simple décor : elles deviennent le territoire où s’entremêlent l’archaïque et le contemporain, le charnel et le sacré. Michon tisse des correspondances entre le corps féminin et la géographie des lieux, entre le désir et les eaux des rivières, un réseau de métaphores qui innervent l’ensemble.

La structure même du texte reproduit la confluence des deux Beune : les deux parties se rejoignent comme les rivières, charriant les mêmes personnages – Yvonne la buraliste, Mado l’étudiante, Hélène l’aubergiste, Jean le pêcheur et Jeanjean. Cette construction en diptyque permet le déploiement d’un désir qui traverse les époques, depuis les chasseurs préhistoriques jusqu’aux habitants du village de Castelnau.

Le texte se construit sur une tension permanente entre raffinement et primitivité. Le traitement du désir s’inscrit autant dans une célébration charnelle que dans une cérémonie sacrée, comme en témoigne cette phrase emblématique : « L’accouplement est un cérémonial. S’il ne l’est pas c’est un travail de chien ». Cette dualité se retrouve dans les figures féminines : Yvonne incarne une sensualité à la fois primitive et sophistiquée, tandis que Mado représente une culture livresque déconnectée du territoire.

La critique littéraire salue majoritairement ce retour de Pierre Michon après seize ans de silence. Sarah Chiche souligne que la littérature française retrouve son « roi ». Pour Lucile Commeaux de France Culture, la puissance du texte réside dans sa capacité à transformer le territoire en « paysage entièrement saturé de signes, comme un long poème ». Certaines voix plus critiques, notamment sur la représentation du féminin, reconnaissent néanmoins la maîtrise formelle indéniable de l’œuvre.

Aux éditions VERDIER ; 160 pages.

3. Les Onze (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au Louvre, dans le Pavillon de Flore, un narrateur fait découvrir à un visiteur le plus célèbre tableau du musée : « Les Onze ». Cette toile monumentale de quatre mètres sur trois, peinte par François-Élie Corentin en 1794, représente les onze membres du Comité de salut public pendant la Terreur révolutionnaire. Le narrateur retrace d’abord l’enfance du peintre à Combleux, près d’Orléans, élevé par sa mère et sa grand-mère après le départ de son père, écrivain raté parti tenter sa chance à Paris. Devenu artiste reconnu sous l’Ancien Régime, Corentin reçoit lors d’une nuit glacée de janvier 1794 la commande du tableau par trois émissaires du pouvoir révolutionnaire. Cette œuvre doit représenter Robespierre et ses dix acolytes dans une mise en scène qui pourra servir aussi bien à glorifier qu’à condamner le chef des Jacobins selon l’issue des événements.

Autour du livre

Pierre Michon met dix-sept ans à écrire « Les Onze », fruit d’un long travail préparatoire qui commence en 1992 avec la publication de certains chapitres en revue avant l’édition définitive chez Verdier en 2009. Cette gestation particulièrement longue lui permet d’orchestrer une vaste supercherie littéraire : il invente de toutes pièces un tableau monumental qui n’existe pas, créé par un peintre fictif, tout en l’inscrivant dans l’Histoire la plus documentée qui soit – la Révolution française et la Terreur. Le jeu de l’illusion s’avère si parfait que plusieurs lecteurs, y compris des critiques avertis, se précipitent au Louvre pour admirer cette toile mythique représentant les onze membres du Comité de salut public.

Le récit s’articule autour d’une voix narrative qui s’adresse directement à un mystérieux « Monsieur », convié à une visite guidée devant le prétendu tableau. Cette structure orale, proche de la performance théâtrale, installe une complicité immédiate avec le lecteur tout en donnant corps à l’imposture. Le narrateur accumule les précisions historiques, multiplie les références artistiques avérées – de Tiepolo à David en passant par Géricault – et n’hésite pas à citer les « douze pages » que Michelet aurait consacrées à l’œuvre dans son « Histoire de la Révolution française ».

Le vertige de la fiction se nourrit d’une ambition plus profonde : interroger le sens de la Révolution française et particulièrement de la Terreur. En imaginant cette commande passée au peintre dans la nuit glacée de janvier 1794, Michon propose une double lecture de l’événement historique. D’un côté, une violence révolutionnaire considérée comme l’exutoire séculaire des opprimés, symbolisés par ces limousins réduits à creuser les canaux dans des conditions proches de l’esclavage. De l’autre, la Terreur comme déchaînement des instincts sous le masque de la pureté absolue.

Le tableau lui-même se prête à cette lecture ambivalente : commandé pour célébrer le pouvoir de Robespierre, il pourra aussi bien servir à l’accuser de tyrannie selon l’issue des événements. Cette duplicité fait écho aux destinées des onze membres du Comité, presque tous écrivains ratés avant de devenir les acteurs sanglants de l’Histoire. Le narrateur note d’ailleurs que leur action s’avère « peut-être même plus littéraire que toutes les répliques de Shakespeare ».

« Les Onze » reçoit un accueil critique exceptionnel lors de sa parution. Le jury de l’Académie française lui décerne son Grand Prix du roman, saluant par la voix d’Hélène Carrère d’Encausse « autant un livre qui fait la part belle à l’imagination que l’ensemble d’une œuvre rare, recherchée ». Les ventes dépassent rapidement les 40 000 exemplaires, succès notable pour un texte aussi exigeant. Seules quelques voix discordantes, comme celle d’Alexandre Lacroix dans Philosophie Magazine, osent pointer certaines maladresses stylistiques, notamment « deux énormes fautes d’orthographe » dans le prologue.

Aux éditions FOLIO ; 144 pages.