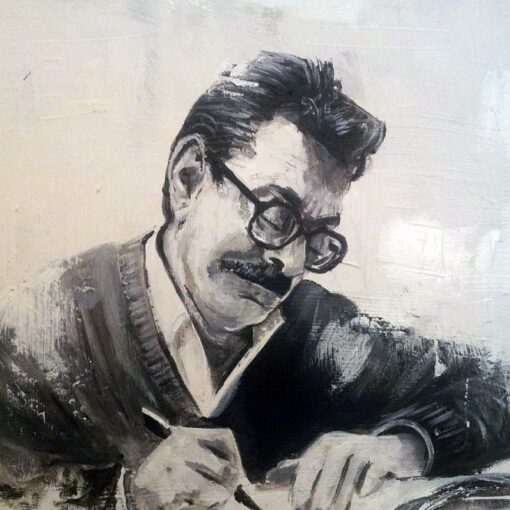

Pierre Benoit (1886-1962) est un écrivain et académicien français, principalement connu pour ses romans d’aventures mêlant exotisme et romantisme.

Né à Albi, il passe son enfance en Afrique du Nord où son père militaire est en poste. Après des études de lettres et un bref passage dans la fonction publique comme bibliothécaire, il se lance dans l’écriture. Son premier grand succès, « Kœnigsmark » (1918), est suivi de « L’Atlantide » (1919) qui le consacre définitivement.

De 1920 à sa mort, il publie près d’une quarantaine de romans aux éditions Albin Michel. Grand voyageur, il exerce également comme reporter pour divers journaux, parcourant le monde de l’Extrême-Orient à l’Amérique du Sud. Ces voyages nourrissent son œuvre romanesque, caractérisée par des héroïnes aux prénoms commençant systématiquement par la lettre A.

Élu à l’Académie française en 1931, il connaît une période difficile à la Libération, étant brièvement emprisonné pour suspicion de collaboration avant d’être innocenté. Ses romans, largement adaptés au cinéma, connaissent un important succès populaire jusqu’aux années 1950. Homme de droite aux convictions conservatrices, il meurt à Ciboure en 1962, laissant l’image d’un maître du roman d’aventures à la française.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Kœnigsmark (1918)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la veille de la Première Guerre mondiale, le destin conduit Raoul Vignerte, un jeune universitaire français, jusqu’au grand-duché de Lautenbourg-Detmold. Ce modeste précepteur du fils du grand-duc Frédéric-Auguste ne tarde pas à succomber au charme d’Aurore, la grande-duchesse. Cette amazone venue des steppes russes règne sur la cour de son allure altière et de son tempérament impétueux.

Entre les murs du château, Vignerte découvre bientôt une vérité troublante sur la mort de Rodolphe, le précédent grand-duc et premier époux d’Aurore. L’enquête qu’il mène dans le secret de la bibliothèque ducale le plonge dans un dangereux engrenage, tandis que grandit sa passion pour cette femme inaccessible. L’été 1914 mettra brutalement fin à ces jours de fièvre et de mystère.

Autour du livre

Premier roman de Pierre Benoit paru en 1918, « Kœnigsmark » marque d’emblée les esprits et pose les bases d’une formule qui deviendra sa signature : une héroïne au prénom commençant par A, une intrigue mêlant romance et mystère, le tout dans un cadre aristocratique finement dépeint. Dans la lignée de la romance ruritanienne initiée par « Le Prisonnier de Zenda » d’Anthony Hope en 1894, ce récit situé dans une principauté germanique imaginaire séduit immédiatement le public. Les ventes atteignent des sommets avec près d’un million d’exemplaires écoulés au début du XXIe siècle.

La construction narrative se révèle particulièrement sophistiquée pour un premier roman. Le récit principal, enchâssé dans une scène de tranchées en 1914, permet d’entrelacer l’univers contemporain et un monde quasi féodal hors du temps. Cette dualité trouve son écho dans le personnage d’Aurore, grande-duchesse d’origine russe dont la sauvagerie et l’indépendance contrastent avec les codes rigides de la cour allemande. Son portrait se dessine en filigrane à travers plusieurs narrateurs successifs, créant un effet de prisme qui accentue son aura énigmatique. Les non-dits et l’implicite, notamment concernant sa relation avec sa dame de compagnie Mélusine, ajoutent une dimension moderne inattendue pour l’époque.

Le succès ne se dément pas au fil des décennies. Sélectionné pour le prix Goncourt en 1918 aux côtés d’œuvres de Jean Giraudoux et Georges Duhamel, « Kœnigsmark » obtient une consécration supplémentaire en 1953 en devenant le premier titre de la collection « Le Livre de Poche ». Cette innovation éditoriale démocratise l’accès à la lecture en France. Le cinéma s’empare également du roman avec pas moins de quatre adaptations entre 1923 et 1968, dont une version muette de Léonce Perret et une autre réalisée par Maurice Tourneur en 1935.

En 2012, les éditions Albin Michel rééditent l’ouvrage, préfacé par des auteurs contemporains comme Éric-Emmanuel Schmitt et Amélie Nothomb, preuve de sa résonance persistante. Si certains aspects du roman ont vieilli, notamment son romantisme échevelé, la maîtrise de l’intrigue et l’habileté avec laquelle Pierre Benoit entremêle les genres – du roman d’espionnage au drame historique en passant par le récit sentimental – continuent d’opérer leur magie sur les lecteurs d’aujourd’hui.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 320 pages.

2. L’Atlantide (1919)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début du XXe siècle, dans le Sahara algérien, le lieutenant Ferrières accueille son nouveau supérieur, le capitaine de Saint-Avit, qui traîne une sinistre réputation : six ans plus tôt, lors d’une mission d’exploration, il aurait assassiné son compagnon d’expédition, le capitaine Morhange.

Un soir, Saint-Avit se confie à Ferrières et lui révèle la vérité sur cette mystérieuse affaire. Les deux officiers avaient découvert, au cœur du Hoggar, un royaume caché : l’Atlantide. Cette cité légendaire, engloutie non par les flots mais par les sables, était gouvernée par l’énigmatique Antinéa, descendante de Neptune. Cette souveraine absolue attirait les hommes dans son palais souterrain pour les faire mourir d’amour, puis conservait leurs corps momifiés dans une salle aux cent vingt niches.

Autour du livre

Publié en 1919 aux éditions Albin Michel, « L’Atlantide » obtient immédiatement le Grand prix du roman de l’Académie française et devient un triomphe de l’édition française avec plus de 1,7 million d’exemplaires vendus. Son immense succès s’explique notamment par le besoin des Français d’oublier la Première Guerre mondiale qui vient de s’achever, grâce à des livres empreints de passion et d’exotisme.

La trame narrative s’articule autour d’une structure en poupées russes : une lettre du lieutenant Ferrières ouvre le récit, suivie de la confession du capitaine de Saint-Avit qui retrace son histoire avec Morhange. Cette construction permet à Pierre Benoit d’entrelacer plusieurs temporalités et points de vue, créant une tension dramatique qui ne faiblit jamais.

Au cœur de l’intrigue se trouve Antinéa, figure féminine ambiguë et troublante. Descendante de Neptune selon certains, fille d’une demi-mondaine parisienne selon d’autres, elle incarne une femme fatale vengeresse qui collecte les dépouilles de ses amants dans un mausolée. Pierre Benoit s’inspire pour ce personnage de la reine berbère Tin Hinan, tout en lui insufflant une dimension mythologique qui transcende sa simple condition de souveraine.

Les critiques soulignent l’habileté avec laquelle Pierre Benoit conjugue références antiques, géographie saharienne et atmosphère fantastique. Son érudition transparaît à travers les discussions du professeur Le Mesge, personnage énigmatique qui donne au mythe platonicien une nouvelle dimension en situant l’Atlantide non pas sous les flots mais sous les sables du désert.

Le succès populaire s’accompagne d’une controverse : en octobre 1919, le critique Harry Magden accuse Pierre Benoit d’avoir plagié « Elle » de Henry Rider Haggard. L’auteur, qui ne parle pas anglais, s’en défend en expliquant s’être inspiré d’une histoire entendue pendant son service militaire en Algérie.

« L’Atlantide » connaît de nombreuses adaptations cinématographiques, dont la première dès 1921 par Jacques Feyder. La plus notable reste celle de Georg Wilhelm Pabst en 1932, tournée simultanément en trois versions linguistiques différentes, témoignant du rayonnement international de l’œuvre.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 286 pages.

3. Mademoiselle de la Ferté (1923)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À la fin du XIXe siècle, dans les Landes près de Dax, Anne de La Ferté mène une existence retirée après la mort de son père qui l’a laissée sans fortune. Son mariage avec Jacques de Saint-Selve, héritier d’une famille de négociants en vins, semble lui promettre un avenir plus radieux. Mais pendant son année à Haïti où il supervise le commerce familial de rhum, Jacques épouse une riche héritière anglaise, Galswinthe Russel.

La mort soudaine de Jacques bouleverse le destin des deux femmes. Veuve et atteinte de tuberculose, Galswinthe s’installe dans la propriété voisine de celle d’Anne. Entre l’ancienne fiancée et la veuve se noue une relation singulière, teintée d’ambiguïté. Anne se dévoue corps et âme aux soins de Galswinthe, mais ses intentions demeurent insondables : est-ce par compassion sincère ou pour assouvir une vengeance longuement mûrie ?

Autour du livre

Publié en 1923, « Mademoiselle de la Ferté » se démarque des œuvres précédentes de Pierre Benoit par son ancrage dans le terroir français, loin des décors exotiques qui ont fait sa renommée avec « L’Atlantide » ou « Kœnigsmark ». Dans les Landes marécageuses de la région de Dax, où l’auteur puise dans ses souvenirs d’enfance, se déploie une intrigue psychologique d’une rare intensité.

La demeure familiale de Pierre Benoit à Saint-Paul-lès-Dax, désormais musée appartenant au groupe Gascogne, a d’ailleurs été rebaptisée La Pelouse en hommage au roman, témoignant de l’inspiration autobiographique qui irrigue l’œuvre. Les personnages et les décors s’enracinent profondément dans l’histoire familiale de l’écrivain : la propriété Les Platanes de ses grands-parents devient ainsi La Pelouse dans la fiction.

L’originalité du texte réside dans sa construction en clair-obscur, où les silences pèsent autant que les mots. Tout se joue dans les non-dits et les suggestions, laissant planer une perpétuelle ambiguïté sur la nature de la relation entre les deux protagonistes féminins. Cette atmosphère trouble, servie par une narration qui cultive le doute, place le lecteur dans la position d’un enquêteur devant percer les mystères des intentions d’Anne de la Ferté.

En arrière-plan se dessine une critique acerbe de la bourgeoisie bordelaise de la fin du XIXe siècle, où les considérations patrimoniales l’emportent sur les sentiments. Les personnages masculins, particulièrement malmenés, apparaissent comme des êtres faibles ou médiocres : médecins incompétents, prêtres calculateurs, négociants cupides. Cette galerie de portraits au vitriol s’inscrit dans la veine du roman social à la Mauriac.

Le succès du livre tient aussi à sa modernité sous-jacente. À travers le personnage d’Anne de la Ferté, Pierre Benoit brosse le portrait d’une femme qui refuse la soumission à l’ordre social et familial, préférant la solitude à un mariage de convenance. Cette indépendance farouche, inhabituelle pour l’époque, fait d’elle une héroïne paradoxale, à la fois admirable et inquiétante.

« Mademoiselle de la Ferté » a connu deux adaptations : un film en 1949 réalisé par Roger Dallier et Georges Lacombe, puis un téléfilm en 1965 par Gilbert Pineau, preuve de la force dramatique de cette histoire où s’entremêlent amour, trahison et possible vengeance. Éric-Emmanuel Schmitt, dans sa préface à une réédition récente, la compare d’ailleurs à un « diamant noir » aux multiples facettes, dont le mystère central continue de fasciner les lecteurs un siècle après sa publication.

Aux éditions ALBIN MICHEL ; 304 pages.

4. La châtelaine du Liban (1924)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Liban des années 1920, sous mandat français, le capitaine Lucien Domèvre mène une existence spartiate comme officier méhariste. Blessé lors d’affrontements avec des Bédouins, il est soigné à l’hôpital de Beyrouth où il s’éprend de Michelle, la fille du colonel Hennequin. Son futur beau-père obtient sa mutation au deuxième bureau, le service de renseignement.

Sa vie bascule quand il rencontre la comtesse Athelstane Orloff, une troublante veuve anglo-russe qui habite une forteresse isolée dans les montagnes. Cette femme énigmatique, qui se réclame de l’héritage de Lady Stanhope, célèbre aventurière britannique, va le mener à sa perte. Aveuglé par la passion, Domèvre sacrifie tout pour elle : sa fiancée, sa fortune et même son honneur d’officier.

Autour du livre

Troisième roman le plus vendu de Pierre Benoît après « L’Atlantide » et « Kœnigsmark », « La châtelaine du Liban » cumule 675 000 exemplaires vendus au début du XXIe siècle, dont 426 000 en format poche. Le livre prend sa source dans l’expérience de l’auteur qui, fuyant Paris suite à un faux enlèvement orchestré pour échapper à ses maîtresses et à la police, se réfugie au Liban comme grand reporter pour Le Journal. Cette circonstance singulière lui permet d’écrire son roman sur place, s’imprégnant directement de l’atmosphère qu’il dépeint.

Le personnage d’Athelstane Orlof s’inspire d’une figure historique réelle : Esther Stanhope, que les Bédouins avaient sacrée reine de Palmyre et qui devint prophétesse des Druzes avant de mourir dans le dénuement. Cette filiation enrichit la dimension tragique du personnage d’Athelstane, dont la déchéance finale fait écho au destin de son modèle.

Le livre se distingue par sa représentation inversée des rapports de domination entre les sexes, thème récurrent chez Benoît. Athelstane Orlof incarne une femme dénuée de scrupules, avide de pouvoir et de luxe, qui manipule les hommes à sa guise. La fragilité qu’elle laisse parfois transparaître en tête-à-tête avec Domèvre ne fait qu’accentuer sa duplicité.

Le roman s’inscrit dans le contexte géopolitique de l’après-guerre, où Français et Britanniques se disputent l’influence sur les territoires de l’ancien Empire ottoman. Cette rivalité coloniale transparaît notamment dans les relations entre Domèvre et son homologue anglais, le major Hobson.

Le succès de « La châtelaine du Liban » engendre trois adaptations cinématographiques : un film muet de Marco de Gastyne en 1926, une version de Jean Epstein en 1934, et une adaptation franco-italienne de Richard Pottier en 1956. Cette dernière modernise l’histoire en transformant Domèvre en ingénieur pétrolier et en ajoutant une intrigue autour d’un gisement d’uranium. Amélie Nothomb, qui préface la réédition de 2012 chez Albin Michel, souligne la manière dont le roman a « formidablement vieilli ».

Aux éditions ALBIN MICHEL ; 320 pages.